7月19日,由蓝庆伟策展的《绘画的意识面》在何多苓美术馆开幕,展览将持续到10月12日。

《绘画的意识面》汇集了崔志鹏、俸正泉、刘聪、闫冰四位艺术家的作品。他们的创作呈现出一个显著的共同点:执着于对同一题材进行绘画性的深入描绘,而非追求纯粹的装饰性;在深厚的艺术史认知之上,对自我世界进行理性构建。

《绘画的意识面》展览现场

崔志鹏深入探索内在世界与个人感受。他的绘画常常通过独特的色彩、厚重的笔触和模糊的人物形象,引导观者进入一个远离现实的、象征性的精神空间,感受一种集体性的孤独和沉思。

崔志鹏《惊蛰》 ,布面油画, 60 × 80 cm,2023

崔志鹏《部落劲敌》,布面油画,150 × 120 cm,2023

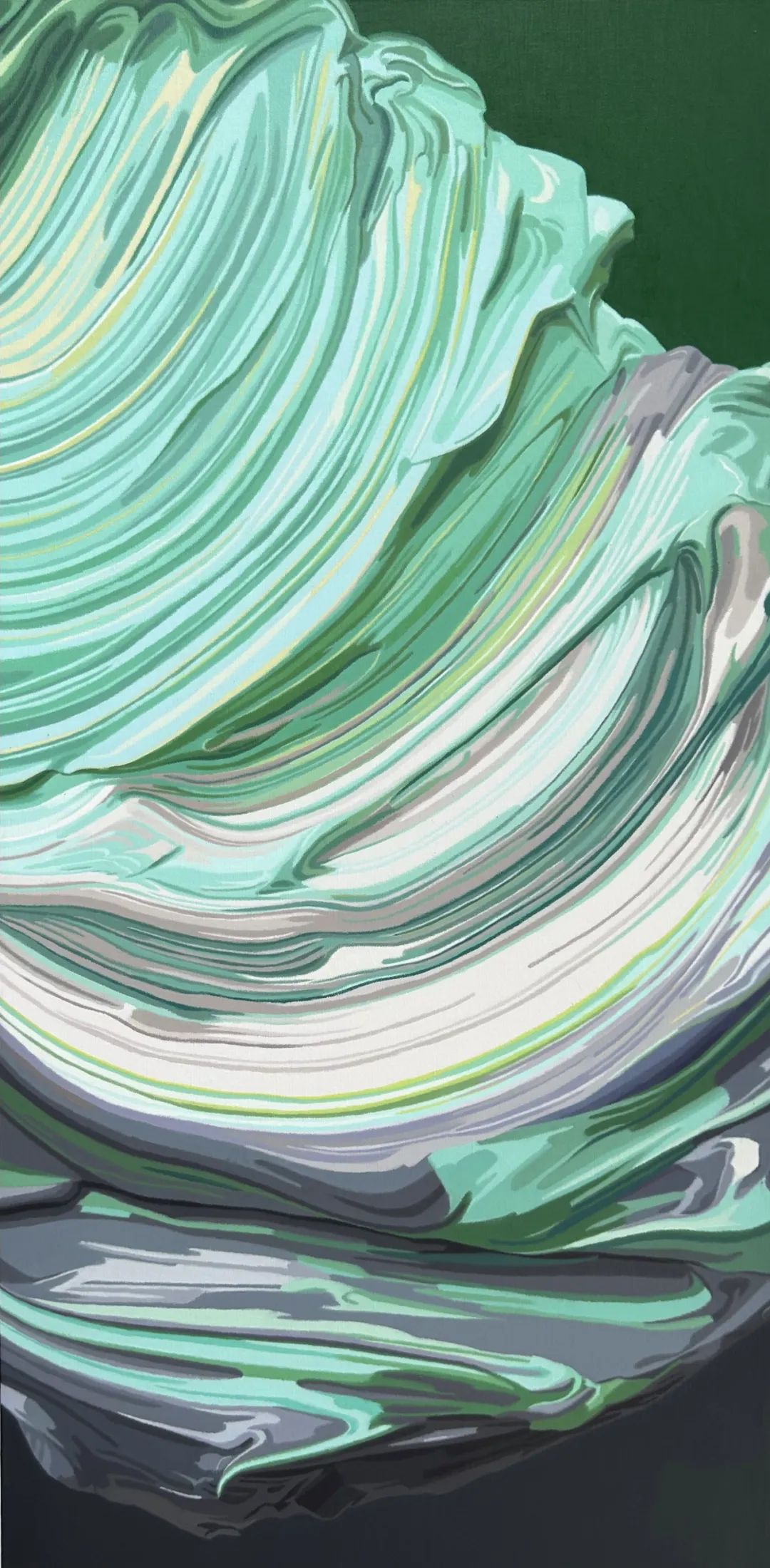

俸正泉的艺术创作以其独特的视觉语言对绘画的本质进行探索。他的画面常由无数平滑、流动的笔触构成。这些笔触时而平行,时而交织,创造出一种强烈的动态感和韵律感。它们仿佛是液态的,或是在风中飘动的丝带,赋予了原本静态的画面以涌动的生命力。

俸正泉《我的颜色-熔》,布面油画,100 × 100 cm,2025

俸正泉《我的颜色-春》,布面油画,200 × 100 cm,2025

刘聪的创作聚焦于对“绘画”本身可能性的探索。他在二维平面中对于空间、光影、秩序和感知的深度探讨,邀请观者进入一个由理性与感性共同构建的、纯粹而富有张力的视觉世界。

刘聪《无题-白色上的红色变奏-横向》,布面油画,120 × 250 cm,2024-2025

刘聪《无题-红色上的白色变奏No.3》,布面油画,230 × 150 cm,2024

闫冰从自己家乡甘肃的土地和记忆中汲取灵感,将那些最平凡、最不起眼的日常物品,如土豆、蘑菇、炉子等,通过绘画赋予它们庄严和神圣感。闫冰的作品超越了单纯的静物描绘,通过古典的用光、充满力量的笔触和象征性的意象,将普通的日常之物提升到了精神乃至神性的高度,成为一座在黑暗中散发着永恒光芒的“自然丰碑”。

闫冰《黑虎No,5》,布面油画, 60 × 80 cm,2017

闫冰《黑虎No,2》,布面油画, 90 × 120 cm,2017

四位艺术家的作品呈现出一种从“视觉”向“触觉”的回归。在他们的画布上,视觉形象变得可触、可感,充满了立体的质感。这种创作方法,在蓝庆伟看来,可以被视为一种有意识的个体建构,它超越了弗洛伊德式的精神分析,更接近拉康理论中的“症候”——一种艺术家在历史基础上,为自我世界寻找图像表征的理性行为。

《绘画的意识面》展览现场

微观至个体,弥散至触觉

文/蓝庆伟

西方艺术史的线性发展逻辑,让我们今天很容易将马列维奇、罗斯科以及相似风格的非具象艺术定义为抽象艺术。虽然艺术史学家为今天的读者构织了一条线性记忆,但过往的历史也许比今天更丰富并难以捉摸。在时间与风格的基础之上,社会发展的全面程度与个体个性的丰富程度往往是两个平行世界,尽管个人性的传记汗牛充栋,但在微观与宏观并行的艺术发展历程中,宏观性比微观性要广泛得多。宏观的历史适合上帝视角下的历史概览,微观的鲜活在于身在其中的当下感。也因此,当我们用艺术史来衡量今天的作品成为一种常态,总会有一种削足适履的不适感;而更困难的是如何将当下的微观抽离成普遍与宏观。

《绘画的意识面》展览现场

看到展览题目《绘画的意识面》,想必很多人会想到两位与之有关的美术史家与哲学家,一是李格尔的“艺术意志”。李格尔在其著作《罗马晚期的工艺美术》中论述了罗马晚期工艺美术从“触觉”向“视觉”的转变,在他看来,这种转变来自于“艺术意志”,是一种内在的时代性审美意志,这一理论拓宽了当时艺术史研究的既有方法。另外一位则是弗洛伊德,这位以《梦的解析》著称的心理学家开启了艺术的精神分析学,“无意识、潜意识”,“自我、本我、超我”等词汇直到今天都在艺术作品的分析中广泛使用。弗洛伊德之后,拉康提出的“症候”理论似乎更适合《绘画的意识面》的四位艺术家。

《绘画的意识面》展览现场

《绘画的意识面》所选择的四位艺术家,在创作中有一个共同的明显特征,即对同一事物的绘画性——而非装饰性——的描述,他们执著于一种自我的建构,这种建构并非源自原始冲动,而是来源于艺术家在艺术史基础之上对于整体自我世界的图像表征。借用李格尔“触觉”“视觉”的理论,四位艺术家的作品是从“视觉”向“触觉”的转变,在这种转变之下,绘画的视觉形象变得可触而立体。这样的创作方法可被归为拉康“症候”所述的伪“艺术意志”,更可看作弗洛伊德精神分析之外的有意识的个体理性构建。

《绘画的意识面》展览现场

策展人、艺术家与到场嘉宾、观众合影