你是否曾被某一件与战争相关的艺术作品打动?欢迎在评论区分享你的故事。

艺术与战争总是密不可分地交织在一起。枪声与炮火带来无尽的摧残,却也在焦土之上催生出一种别样的创造力,迫使艺术以全新的姿态出现。它不再仅仅是和平的颂歌,转而成为时代的伤痕、人性的折镜与民族的记忆。艺术家们以艺术为武器,回应着时代的动荡,也记录下那些关于苦难、抗争与希望的永恒主题。

当前全球正经历着二战后数量最多的武装冲突,在这样的环境之下,艺术除了记录与反映现实,还能为人类世界带来什么?同时,战争和冲突又是如何影响艺术创作的形式与艺术史的走向的?

达达主义

许多颠覆性的艺术流派,正是在回应战争的创伤中诞生,比如达达主义的荒诞和超现实主义的梦境表现。

第一次世界大战期间,瑞士保持中立,这使得苏黎世成为躲避战乱的避风港,来自欧洲各交战国的艺术家、作家、知识分子和流亡者纷纷涌入此地。达达主义随之在这里诞生。

达达主义的特点是鄙视中产阶级的价值观并持有无政府主义的反战立场。马塞尔·杜尚和汉娜·霍克等艺术家运用荒诞和混乱来抗拒传统美学,以此映照出他们在战争中看到的毫无意义的景象。他们认为,一个自诩“理性”和“文明”的欧洲社会,最终却导向了非理性的野蛮屠杀,这证明了这种“理性”和“文明”本身就是个谎言。因此,他们采用“非理性”对抗“非理性”,用“荒谬”来揭露“荒谬”。

马塞尔·杜尚,《泉》

1917,1964年复制品

让艺术成为最具颠覆传统意义的反现实“武器”的艺术家当属马塞尔·杜尚。作为一个不再画画的画家和一个从不雕塑的雕塑家,杜尚不仅颠覆了艺术品的概念,也颠覆了艺术家这个身份的概念。20世纪最具影响力的艺术作品《泉》(Fontaine,1917),以及《断臂之前》(In Advance of the Broken Arm,1915)等经典作品均诞生于一战期间。以世界局势为背景,杜尚为当代艺术赋予了存在的意义和肆意发展的自由,最终让当代艺术成为一种可以拥抱所有可能性的艺术。

马塞尔·杜尚,《断臂之前》

1964年8月(第四版,原作于1915年11月遗失),木头与镀锌铁雪铲

图片来源:佳士得

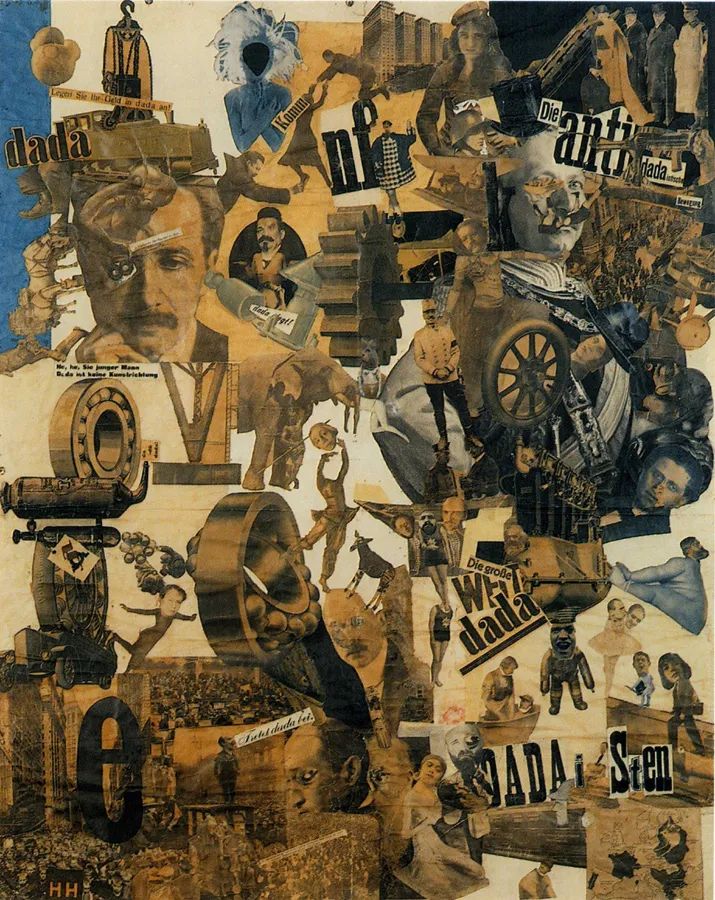

作为达达主义运动中为数不多的女性,汉娜·霍克(Hannah Höch)最著名的战争题材作品是《用达达菜刀切除德国最后的魏玛啤酒肚文化纪元》(Cut With the Kitchen Knife Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany, 1919)。汉娜·霍克用拼贴的手法开拓性地实现了一种蒙太奇式的具有冲突感图像。

这件作品是理解第一次世界大战后德国社会精神状态的关键文本。它诞生于一个政治暗杀、经济崩溃和文化爆炸并存的时代。作为柏林达达主义的核心成果,它完美体现了该流派的特点:用大众媒体图像,去颠覆和批判大众媒体所构建的“现实”。

汉娜·霍克,《用达达菜刀切除德国最后的魏玛啤酒肚文化纪元》,1919

艺术家汉斯·阿尔普(Jean (Hans) Arp)曾这样描述:“我们对1914年世界大战的屠杀感到厌恶,于是在苏黎世投身于艺术。当远方炮声隆隆时,我们尽情地歌唱、绘画、拼贴和作诗。”

作为苏黎世达达运动的奠基人之一,阿尔普对人类的理性与逻辑在战争面前的彻底失败感到失望,于是他寻求一种超越人类主观意志的方式进行创作。阿尔普会撕碎纸片,任其飘落,然后根据它们落定的位置进行拼贴、组合。阿尔普相信这种随机性本身蕴含着一种宇宙和自然的内在秩序——不依赖人类逻辑的秩序。

汉斯·阿尔普, Enak's Tears (Terrestrial Forms). 1917

© 2025 Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn

超现实主义

与战争密不可分的艺术流派还包括超现实主义。诞生于1924年的超现实主义的直接前身是达达主义。如果说达达主义是对战争现实的即时、直接反馈,超现实主义则更像战争后人类身心PTSD的隐匿出口。

安德烈·梅森(André Masson),《斗牛》(Tauromachie)局部,1937

图片来源:The Baltimore Museum of Art/ArtistsRights Society (ARS), New

面对外部世界的混乱与崩塌,超现实主义者转向内心,在弗洛伊德精神分析理论的启发下,他们开始探索梦境、幻觉和潜意识,认为这才是更真实的“超现实”。超现实主义艺术家绕过理性的控制,直接表达潜意识中的世界,以此来对抗外部世界的荒诞与不合逻辑。

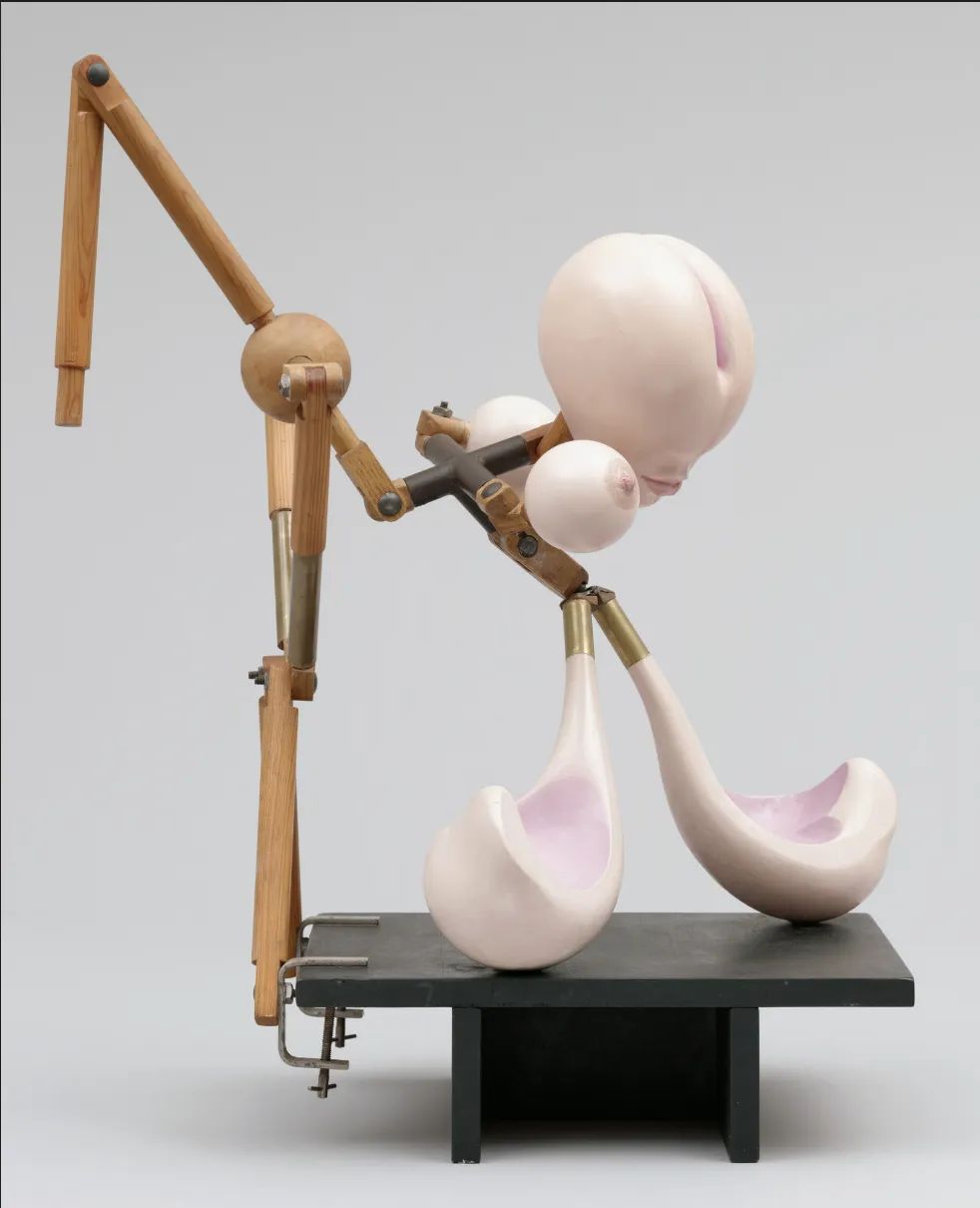

汉斯·贝尔默(Hans Bellmer)

The Machine-Gunneress in a State of Grace. 1937

Credit: Advisory Committee Fund

Copyright: © 2025 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris

所以,超现实主义不仅是一场艺术运动,还带有鲜明的政治色彩。他们从一开始就将矛头指向“生活的主要问题”,认为艺术创新必须与社会和政治问题相结合。

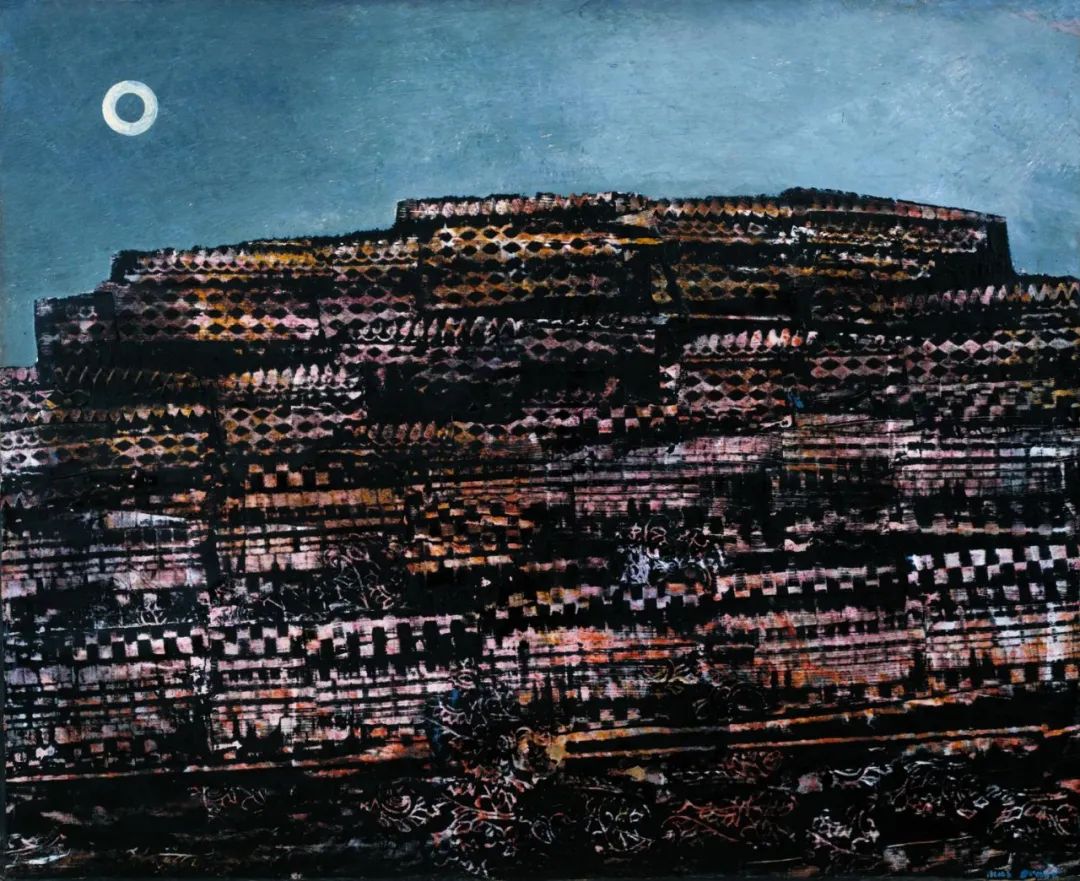

第一次世界大战的经历也给许多艺术家带来了不可磨灭的心理创伤。例如,曾在战争中服役的马克斯·恩斯特(Max Ernst),作品中常常充满了对战争恐怖的隐喻。他创作于1934年的《整个城市》(The Entire City),是超现实主义与战争阴影之间紧密联系的一个典型例证。它不仅反映了艺术家个人的焦虑,也深刻体现了两次世界大战之间欧洲社会动荡的氛围。

马克斯·恩斯特,《整个城市》,1934

© ADAGP, Paris and DACS, London 2025

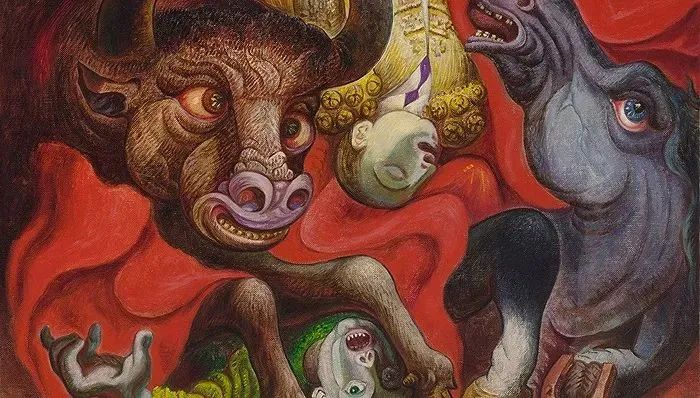

他的另一件战争题材作品,创作于1945年创作的《圣安东尼的诱惑》(The Temptation of Saint Anthony),诞生于第二次世界大战刚刚结束之际,彼时恩斯特正作为流亡者居住在美国,战争的恐怖经历给他留下了深刻的烙印。这幅画借用了沙漠中的圣安东尼抵御魔鬼诱惑的宗教题材,将其彻底转化为一个关于战争、疯狂和心理崩溃的现代寓言。

马克斯·恩斯特

《圣安东尼的诱惑》(The Temptation of Saint Anthony),1945

© Copyright www.Max-Ernst.com

抽象表现主义

随着二战在欧洲爆发,纳粹的迫害和战争的破坏使得许多欧洲前卫艺术家逃离欧洲,并在纽约聚集。这也使得世界艺术的中心从巴黎转移到了纽约。这些背井离乡的艺术家带来了欧洲最前沿的艺术理念,与美国本土的年轻艺术家产生了激烈的碰撞与融合,为抽象表现主义的诞生创造了条件。

传统的、写实的艺术风格在战争导致的灾难面前显得苍白无力,致使很多艺术家放弃了对外部世界的描绘,转而向内探索。抽象的、充满表现力的风格,成为了传达这种战后存在主义危机感的直接途径。

罗伯特·马瑟韦尔 (Robert Motherwell)

《西班牙共和国挽歌 No. 110》 ,1971

《西班牙共和国挽歌》(Elegy to the Spanish Republic)是贯穿罗伯特·马瑟韦尔(Robert Motherwell)艺术生涯的庞大系列,是对西班牙内战的控诉和纪念。

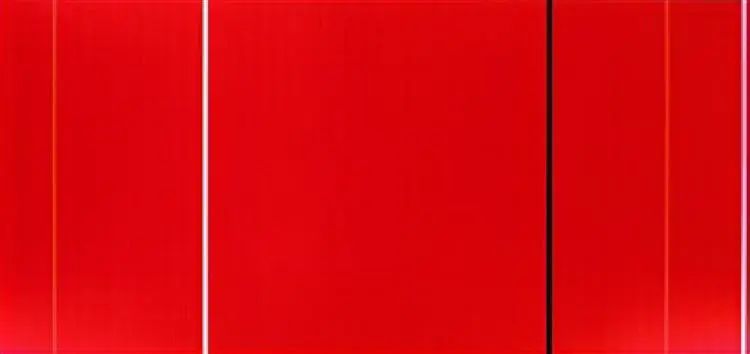

在二战之后,传统的英雄主义观念已被摧毁,一些艺术家选择用一种全新的、抽象的方式来重新定义英雄主义,这其中即包括巴尼特·纽曼(Barnett Newman)。

巴尼特·纽曼,《英雄与崇高的人》

1950,242.2 × 513.6 cm

纽曼在1948年发表了宣言式的文章《崇高即现在》(The Sublime is Now),摒弃了传统美学中的“优美”,转向了“崇高”。《英雄与崇高的人》(Vir Heroicus Sublimis)这件作品便是这一理念的视觉实践。巨大的、吞噬视野的红色画布将观者置于一个无垠的、令人不安的空间中,即是对那个时代弥漫的、无法言说的集体创伤的隐喻。撕开画面的五条垂直“拉链”,也可以理解为在混沌、暴力与无限虚空中的一个个独立、富有尊严的站立的人。

见证过战争对人类无情摧残的马克·罗斯科(Mark Rothko)曾明确表示,他的艺术主题是“人类最基本的情感——悲剧、狂喜、毁灭”。虽然罗斯科的作品没有直接命名为战争题材,但他整个艺术生涯都笼罩在一种深刻的悲剧意识中。他的许多画作,特别是晚期那些深色、暗淡的作品,被广泛解读为对人类苦难和困境的回应。

马克·罗斯科,《无题》(Untitled),1968

抽象表现主义艺术家们并非以记者的身份记录战争,而是以哲学和诗人的身份,提炼并表达了战争所带来的最核心的情感冲击。

无形式艺术

“无形式艺术”(Art Informel)兴起于二战后的欧洲,主旨是艺术家们试图通过艺术来重建身份,并应对战争和冷战带来的创伤。“无形式艺术”深受存在主义哲学的影响,强调个人主观经验,并常常以抽象、非几何的形式来表达内心的直觉感受,揭示人性的黑暗面。

“无形式艺术”相关的艺术家们都致力于探索战争、创伤与死亡等主题。

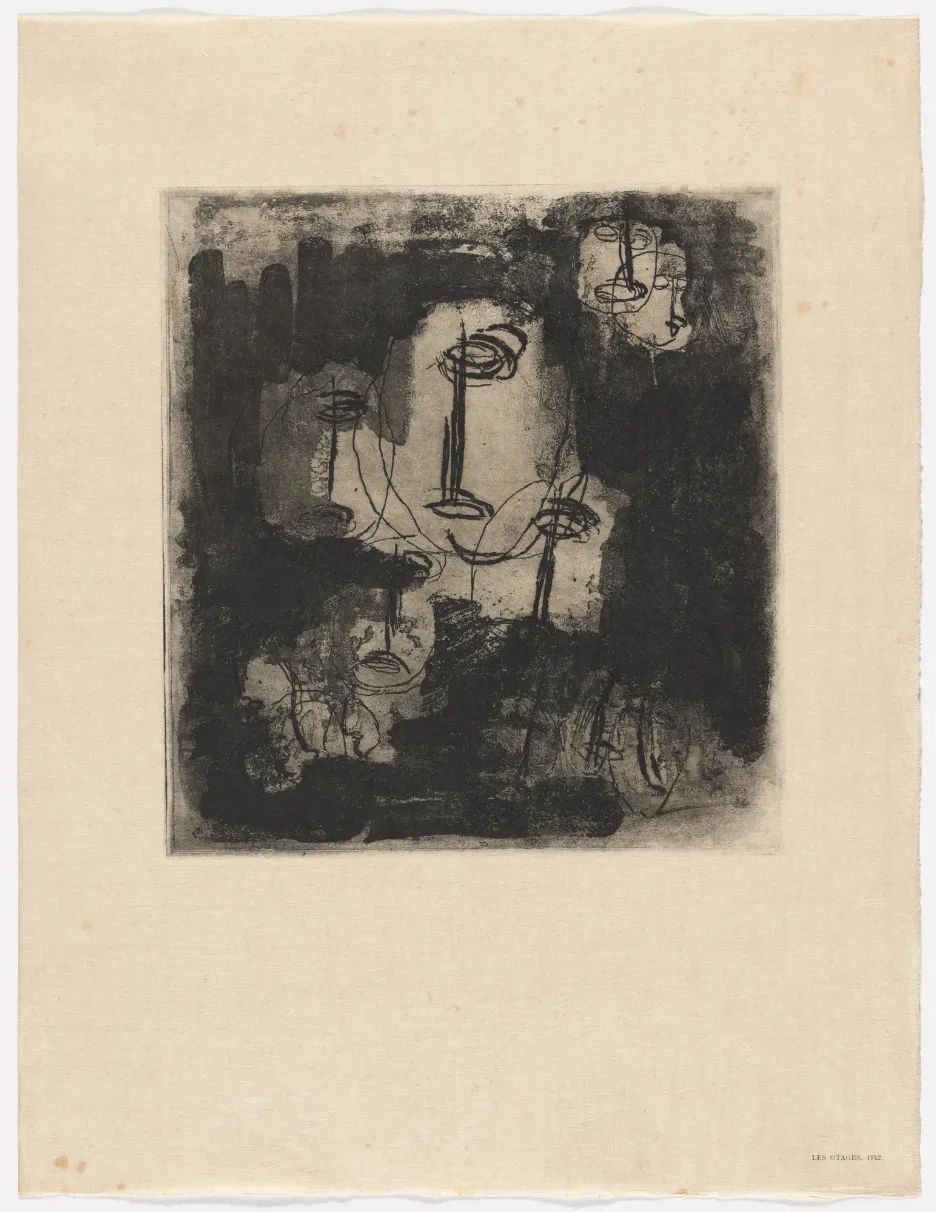

1943年,让·福特里耶(Jean Fautrier)因参与抵抗运动被捕,其职业生涯遭遇了重大转折。获释后,他在巴黎郊区的一家精神病院内避难,他的朋友、作家让·保尔汉(Jean Paulhan)在那里为他安排了一处工作室。正是在此期间,他创作了其《人质》(Otages)系列。该系列的灵感,源于他在精神病院周边的森林里,听到纳粹军队虐待并处决囚犯的痛苦经历。该系列作品描绘了无名、无特征的头部和抽象化的、漂浮的躯干,被作家兼政治家安德烈·马尔罗(André Malraux)誉为“第二次世界大战死者最美的纪念碑”。

让·福特里耶,Hostages (Les Otages), 1942

Credit: Monroe Wheeler Fund

Copyright: © 2025 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris

新时期的“政治艺术”

近几年来,全球战争、冲突不断,其形式远比20世纪的传统战争复杂,其中也包括信息与文化战争。这种多形态的冲突,催生了一种与之相适应的、更加复杂和多元的“政治艺术”。单一的宏大事件并非是导致艺术新形态产生的唯一催化剂,由多重危机组成的、持续存在的“全球状态”则将艺术引入更加复杂的议题和表现形式。

俄乌冲突、加沙冲突等,让传统战争场面通过社交媒体实时直播,重新点燃了最直接的反战艺术。

2025年7月22日,美国纽约华尔街出现加沙儿童尸体模型艺术装置,通过具象化的视觉再现呈现冲突中儿童的惨状,引发全球对巴以冲突人道危机的关注。

华尔街上的加沙儿童尸体模型艺术装置

图源网络

身份政治的激化、性别与种族歧视等社会问题,成为一片没有硝烟的战场,也使得文化冲突从“国家之间”下沉到“社区与个体之间”。

卡拉·沃克(Kara Walker )

《消失:一部关于内战的历史小说,它发生在一位年轻黑人的暗色大腿和她的心脏之间》

1994年,剪纸剪影壁画

(Vanishing: A Historical Romance of the Civil War Between the Dark Thighs of a Young Black Woman and Her Heart.)

疗愈与重建:艺术在战后复苏中的角色

在战争和冲突结束后,反思与治愈的主题在艺术创作中会变得更为普遍。艺术家不仅仅是“批评者”,更是“组织者”和“修复者”。

巴勃罗·毕加索(Pablo-Ruiz-y-Picasso)根据西班牙内战期间巴斯克小镇遭轰炸的事件而创作的《格尔尼卡》(Guernica,1937)便是这类作品的代表。战后艺术在社会与文化重建中扮演着重要的角色,同时,它所具有的反思、批判与治愈的功能,也延续到了当代艺术的创作观念中。

巴勃罗·毕加索,《格尔尼卡》(Guernica),1937

布面油画,349 × 776 cm

夷为废墟的格尔尼卡,1937

图片来源:维基百科

安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)成长于一个在二战中被摧毁的德国小镇,作为德国“新表现主义”的旗手,基弗致力于通过艺术来“处理”德国的历史创伤。基弗的作品并不是单向的提问,或者单向的回答。他的作品实现了某种循环,具体来说,是破坏与重建之间的循环。

这种逻辑关系,在很多亲历战争与冲突,或者以此为题材的艺术家作品中,揭示的也许正是历史的某种真相——所有的文明终将被废墟所覆盖;而废墟上也总会闪着希望的光芒。

安塞尔姆·基弗

“这些著作在被烧毁后,将最终带来一丝光明”展览现场,2022年

Sala dello Scrutinio,威尼斯公爵宫

Photo by: Andrea Avezzù Courtesy Gagosian and Fondazione Musei Civici Venezia Emulsion