1839年8月19日,法国政府收购了达盖尔银版法(Daguerreotype)的专利,并将其作为一份“免费的礼物”赠予世界。达盖尔银版法由法国人路易·达盖尔(Louis Daguerre)发明,是第一个真正实用并被广泛应用的摄影技术,它彻底改变了人们捕捉和保存影像的方式,为现代摄影奠定了基础。

此后,每年的8月19日被定为“世界摄影日”,颂扬摄影的艺术、工艺、科学和历史,并鼓励人们通过摄影分享自己的世界。

在中国当代艺术领域中,20世纪90年代是一个关键的转型期,观念摄影在此时兴起,标志着中国摄影艺术从单一的纪实功能向多元化、实验性的转变。

80年代末的社会气候变化,为90年代前卫艺术的产生提供了契机。艺术家们开始寻求更个人化、更具批判性的表达方式,而摄影,以其直接性和易于传播的特点,成为承载新观念的重要媒介。与此前占据主导地位的、强调客观记录的纪实摄影不同,90年代的观念摄影艺术家更注重思想的传达,并与中国剧变的社会现实紧密结合。

两个具有里程碑意义的展览确立了观念摄影在中国当代艺术中的地位。首先是1997年,由岛子在北京剧院策划的“新影像:观念摄影艺术展”。展览不仅首次公开使用了“观念摄影”的提法,还集结了张培力、邱志杰、莫毅等11位艺术家的作品。次年,批评家朱其在上海大学美术学院的“影像志:中国新观念摄影艺术展”进一步巩固了这一趋势。以此为起点,观念摄影被正式纳入当代艺术的展览体系,并对艺术史的发展构成了深远而持久的冲击。

在今年“世界摄影日”,回望中国当代摄影,我们梳理了20世纪90年代至21世纪10年代之前的一部分具有开拓意义的作品。

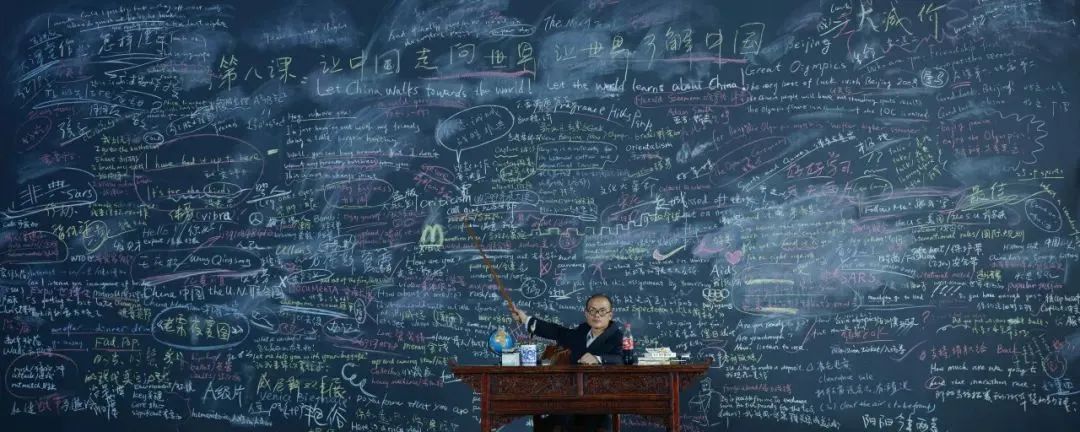

王庆松

代表作:《跟我学》系列、《老栗夜宴图》等

王庆松的作品犹如电影片场,精心安排的“演员”、怪诞夸张的场景和故意指涉的“符号”,构成了以“艳俗”美学和戏剧化为风格的宏大场景。他的作品通过戏仿和批判全球化与消费主义推动下的社会现实,揭示各种文化冲突,与快速发展的社会文化环境中个体的精神空虚。所以,也可以说,王庆松的作品更像是一种另类的“纪实摄影”。

王庆松,《跟我学》,120 × 300 cm,2003年

王庆松,《老栗夜宴图》,2000年

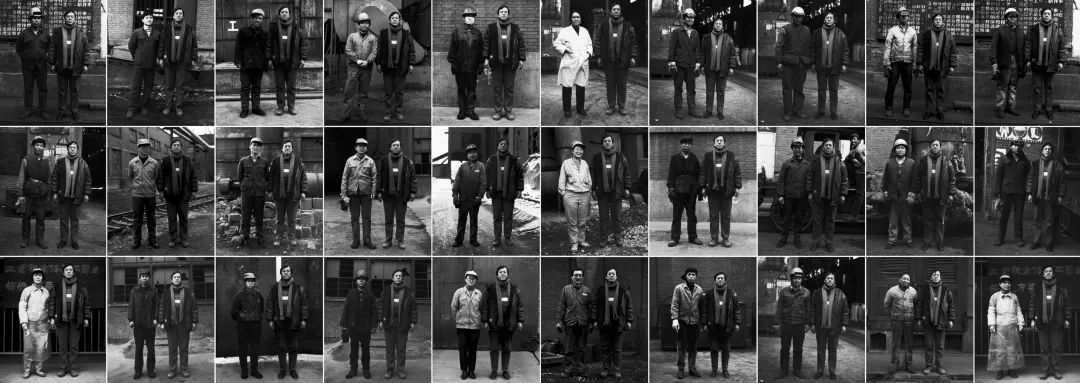

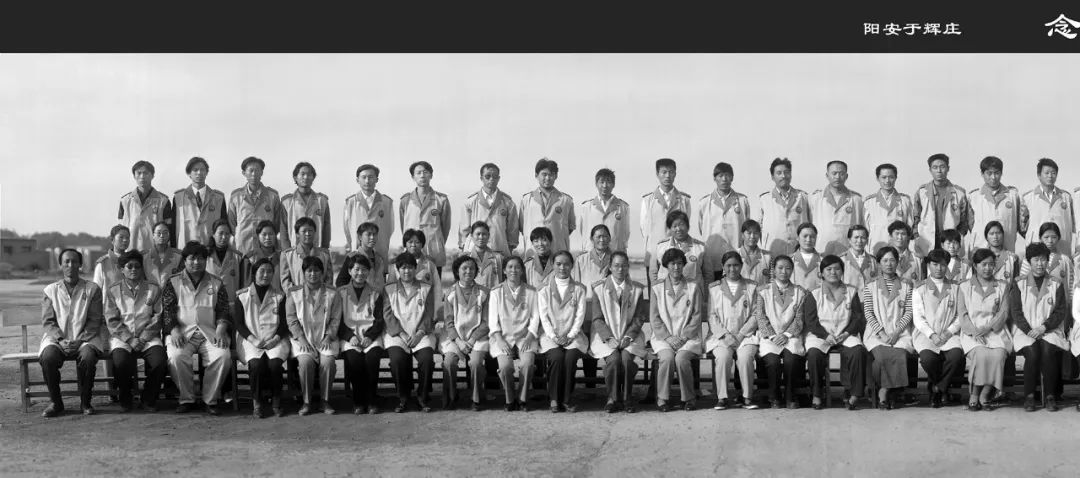

庄辉

代表作:《一个和三十个》、《大合影》系列等

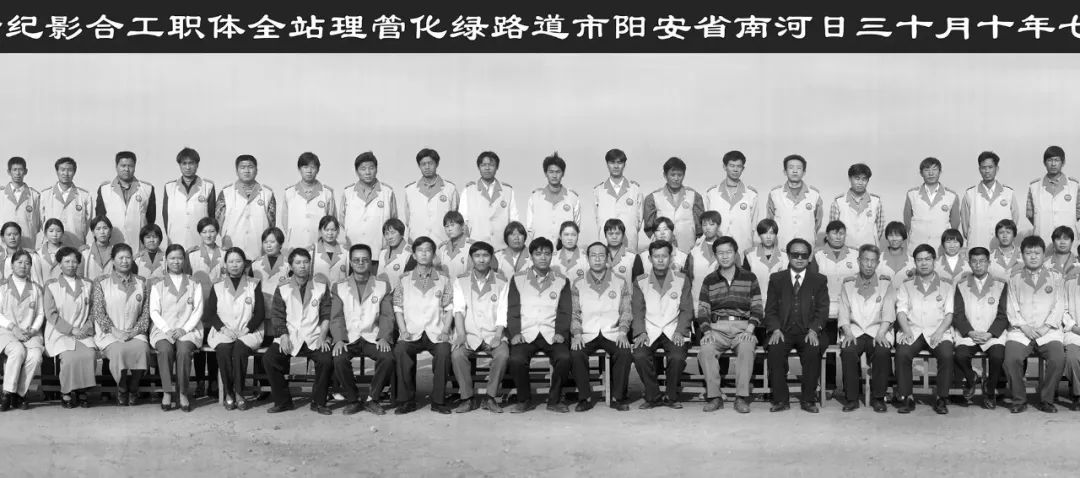

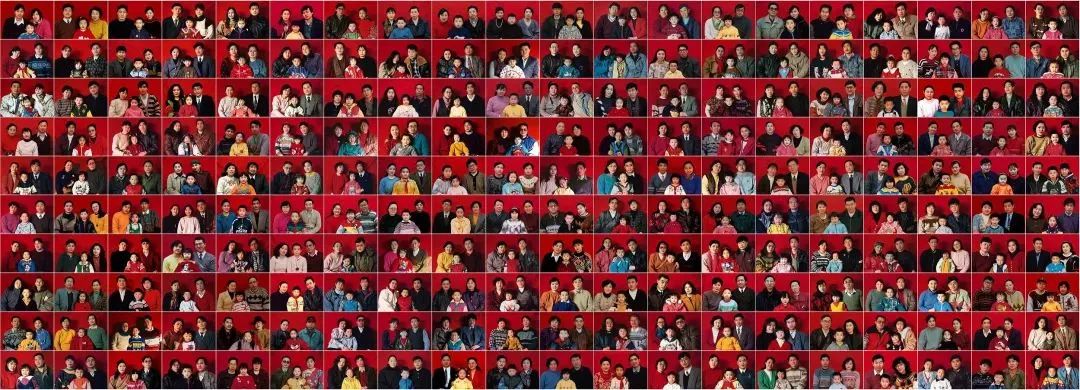

庄辉的“大合影”系列始于1996年,其中的《一个和三十个》是庄辉分别与30个工人、农民、儿童和艺术家的合影,其后他奔走于乡村、工厂、医院、学校和部队中,以艺术家的身份同时为几百人拍摄长卷大合影。

庄辉的作品常常动用大量人力,用摆拍的形式呈现出一种极具仪式感的合影。他将建国以来占据摄影界官方话语的纪念性合影移植到当代艺术摄影中,通过微妙的荒诞感,揭示了个人在宏大集体中的模糊面目。

庄辉,《一个和三十个·工人》,1995-1996年

庄辉,《公元一九九七年十月十三日河南省安阳市道路绿化管理站全体职工合影纪念》,1997年

刘铮

代表作:《国人》系列等

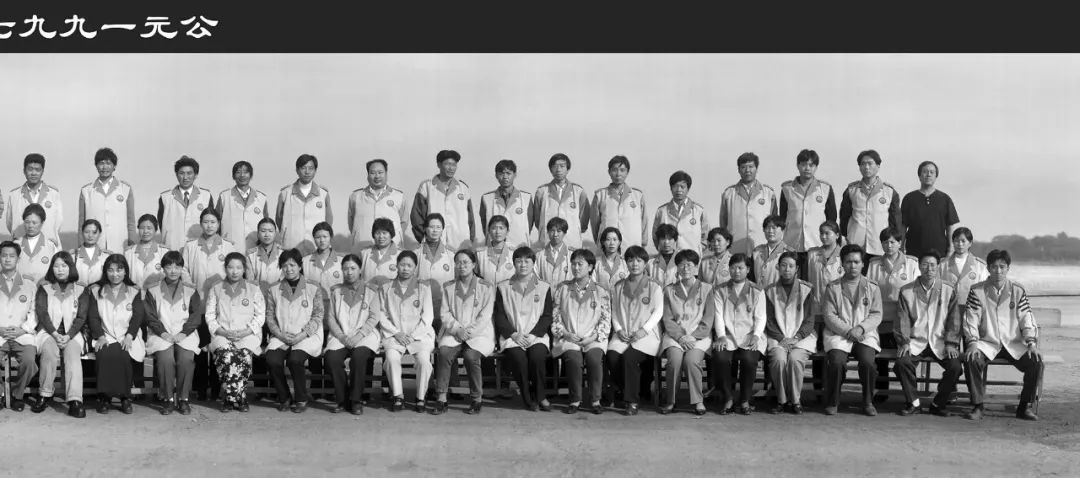

刘铮所采用的是一种人类学的视角。1994至2001年,刘铮去了中国的很多地方,《国人》的创作便是在这一时期中产生的。三教九流、各色人等的肖像,通过冷静、肃穆的黑白照片,共同构成了一幅复杂、矛盾而真实的中国众生相。这样一部非官方的“国人”相册,挑战了主流的、单一化的历史叙事。

刘铮,《国人——骑驴的武士》,陕西陇县,1999年

刘铮,《国人——三个饭店服务员》,山西大同,1996年

崔岫闻

代表作:《天使》系列

中国当代艺术极具代表性的女性艺术家崔岫闻挑战了公众与私密的关系,她最著名也是最为争议的作品是其录像作品《洗手间》,用隐藏的摄像机记录了KTV女洗手间里的私密状态。这件作品也激起了她对性别、欲望和存在的本质的兴趣。后来的作品《天使》以怀孕的“天使”女孩形象,用更加隐晦的视觉语言,深入了这一探讨,同时也抛出了有关生命与轮回的哲学命题。

崔岫闻,《天使 No.4》,2006年

崔岫闻,《天使 No.1》,2006年

邢丹文

代表作:《纽约》系列、《长卷》系列等

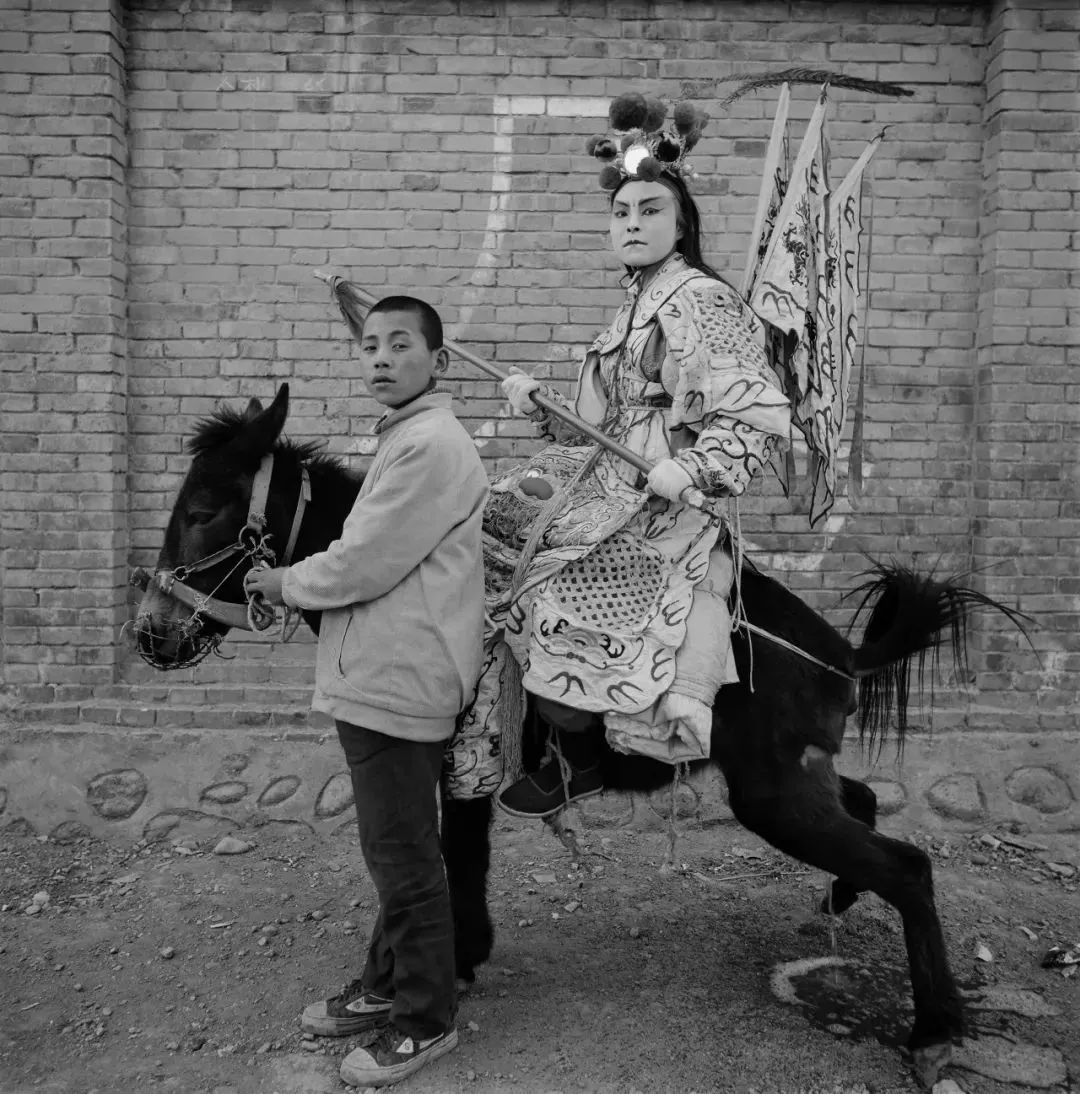

邢丹文的《纽约》和《长卷》系列,分别从不同角度切入,深刻探讨了全球化、城市化以及消费主义背景下的个体生存状态与社会现实。邢丹文打破了传统摄影的创作方法和视觉习惯,开拓性地在一种流动的拍摄中重建出虚构的宽画幅影像和意念空间。她的这两个系列充满了意外中的失败和因错误带来的惊喜。在创作方法上,非常具有挑战性和开拓性。

邢丹文,《纽约》系列, 1999年

邢丹文,《长卷A》系列(局部),1999-2000年

洪浩

代表作:《我的东西》系列等

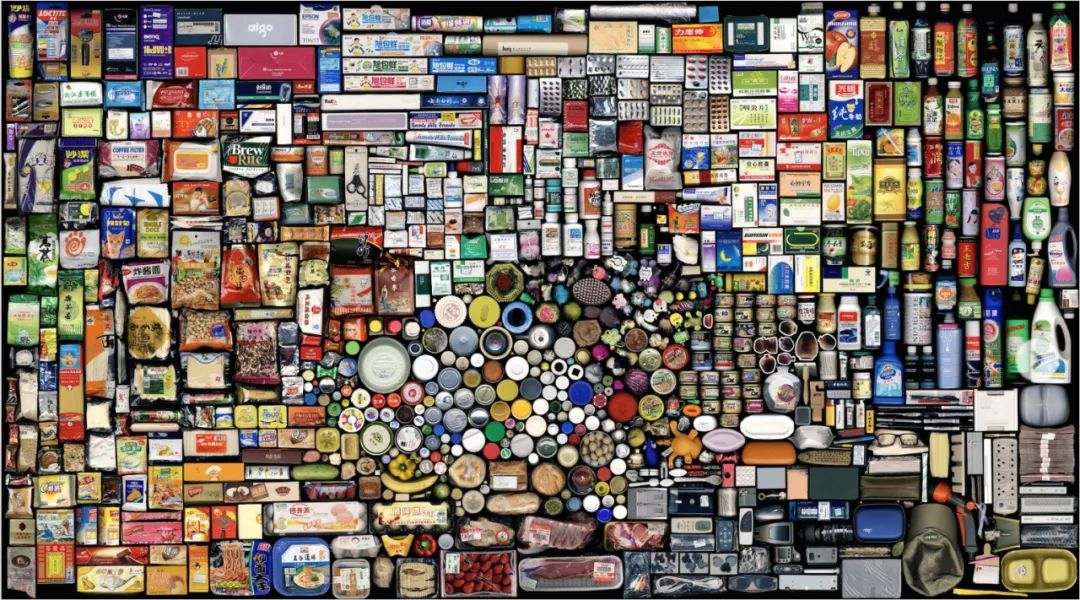

洪浩的摄影系列《我的东西》始于2001年。艺术家将自己的私人物品,通过扫描等方式组合成综合图像,创造出一种既私密又充满侵略性的独特观感。这些物品包罗万象,从平淡无奇的书本、卫生纸,到怪诞奇特的收藏,再到如护照、信件般的个人证物等等。这种对个人所有物的彻底展示,被解读为对时代症候的揭示:一个被过度物质和资本文化所裹挟的飞速发展的当代社会。

洪浩,《我的东西(No.1)》,2001年

洪浩,“薄记–2007 B”,出自《我的東西》系列,2008年

© 2019 Hong Hao, courtesy of Pace Gallery

荣荣 & 映里

代表作:《六里屯》系列, 《北京东村》系列

荣荣与映里的作品将个人情感、生命体验与环境变迁融为一体,以极具诗意和破坏美学的影像,讲述毁灭与重生的故事。

荣荣与映里的艺术合作始于1999年的一次东京展览会。这次相识促使映里在九个月后移居中国,从而奠定了两人长期合作的基础。在最初阶段,由于语言不通,摄影成为了他们之间沟通和理解彼此艺术构想的途径。之后,他们联手创作了多个备受赞誉的系列作品,如《六里屯》、《大自然》和《三影堂》等。

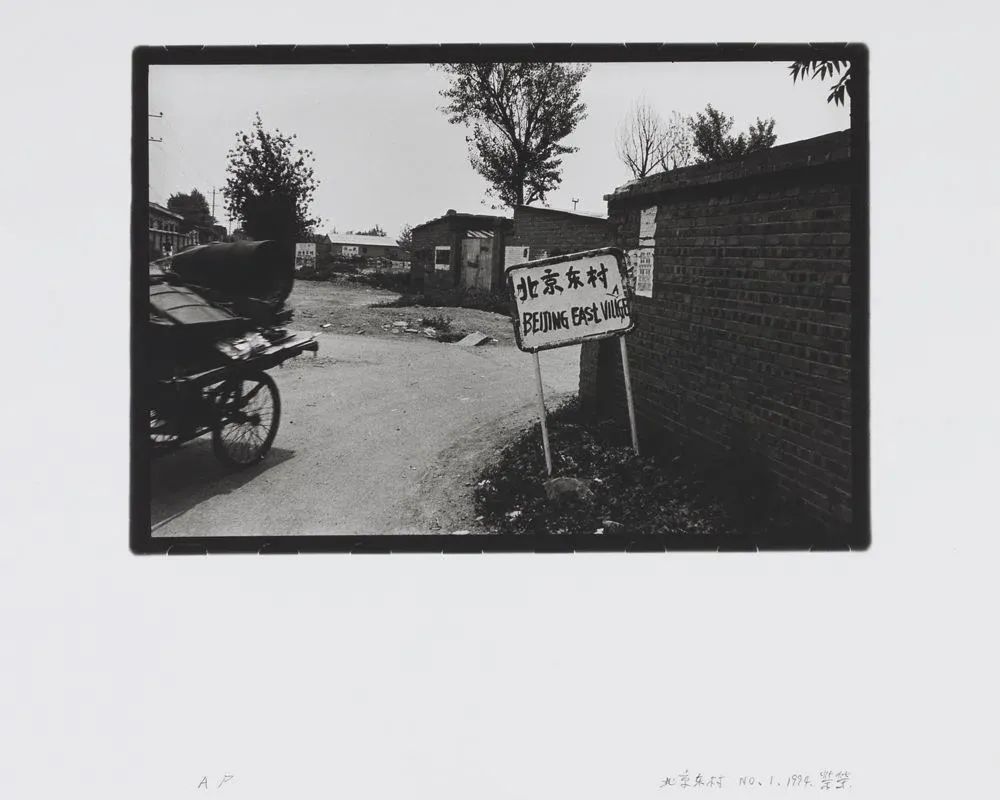

荣荣,《北京东村 1号》,1994年,M+希克藏品

香港M+博物馆藏 © 荣荣

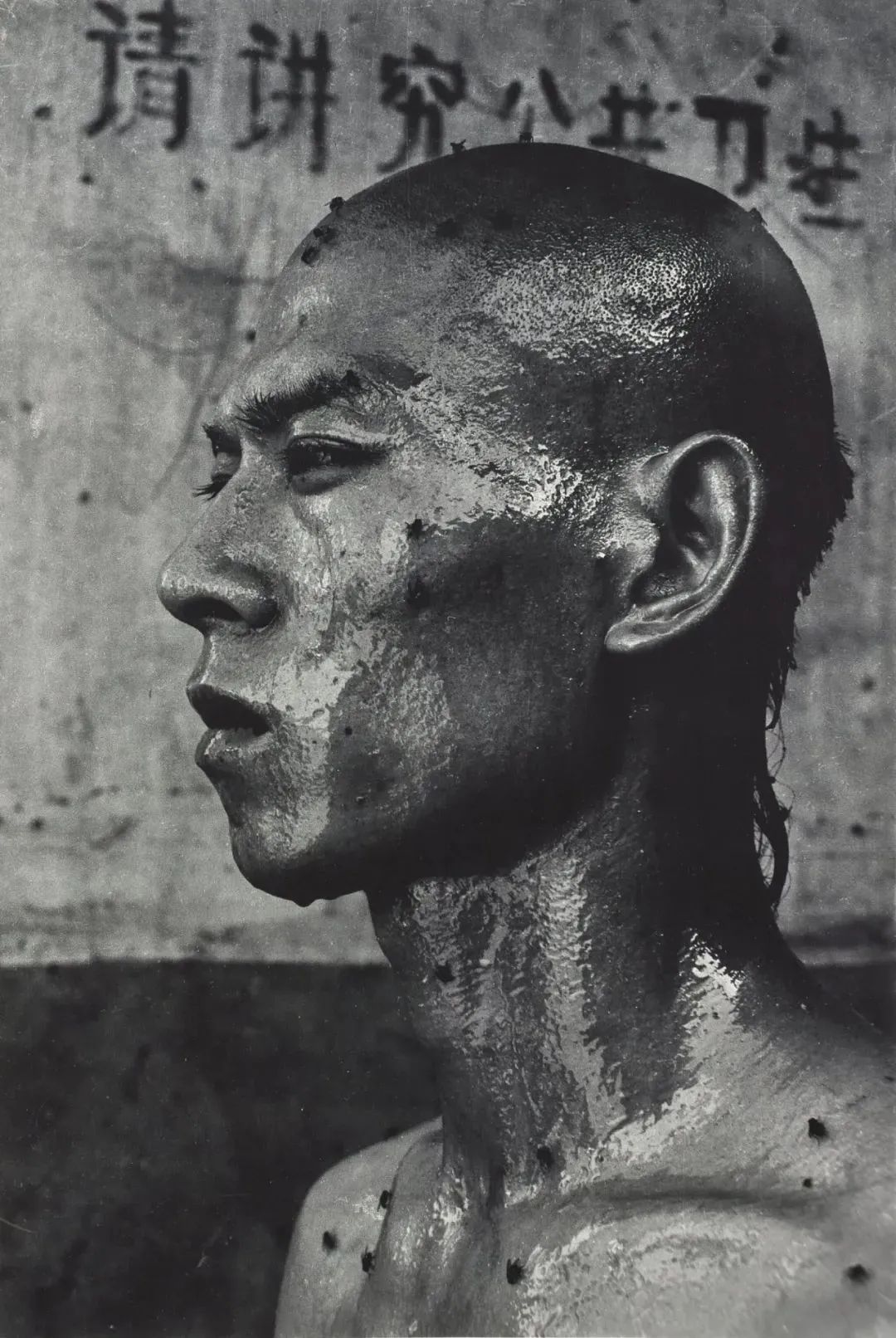

荣荣,《北京东村 19号》

拍摄张洹的行为艺术《12平方米》

1994年,图片来源:《荣荣和英瑞:蜕变》(北京,2004年)

巫鸿编著,113页 © 荣荣

荣荣&映里,“六里屯”系列作品《六里屯 Liulitun, Beijing 2003 No.8》,2003年

海波

代表作:《他们》系列, 《北方》系列

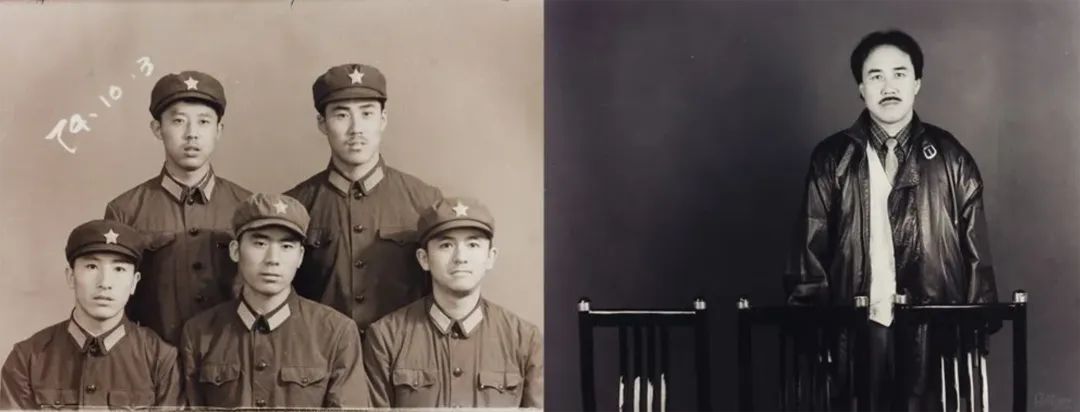

以老照片中的人物为对象,在几十年后,海波让他们在同一地点以相似的姿态重拍一张照片。新旧照片的并置,无声地诉说着时间的流逝和命运的变迁。通过这种方式,艺术家探讨时间、记忆以及变迁中的人与土地,同时也描述了一段段不可复制和重写的历史。充满诗意的辩证。

海波,《他们之三》,1999年,M+希克藏品

香港M+博物馆藏 © Hai Bo

渠岩

代表作:“乡村影像三部曲”

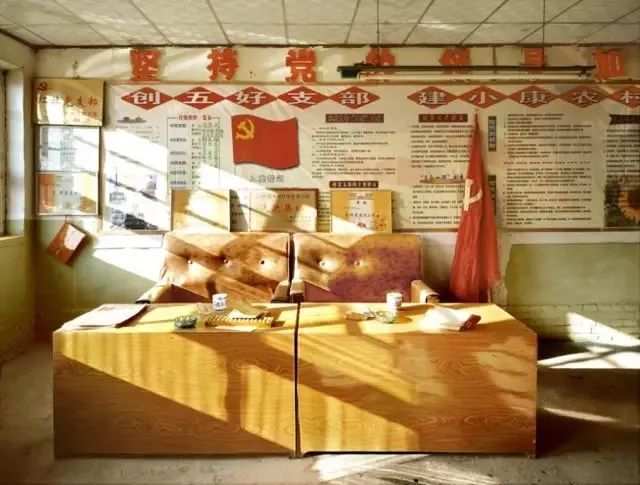

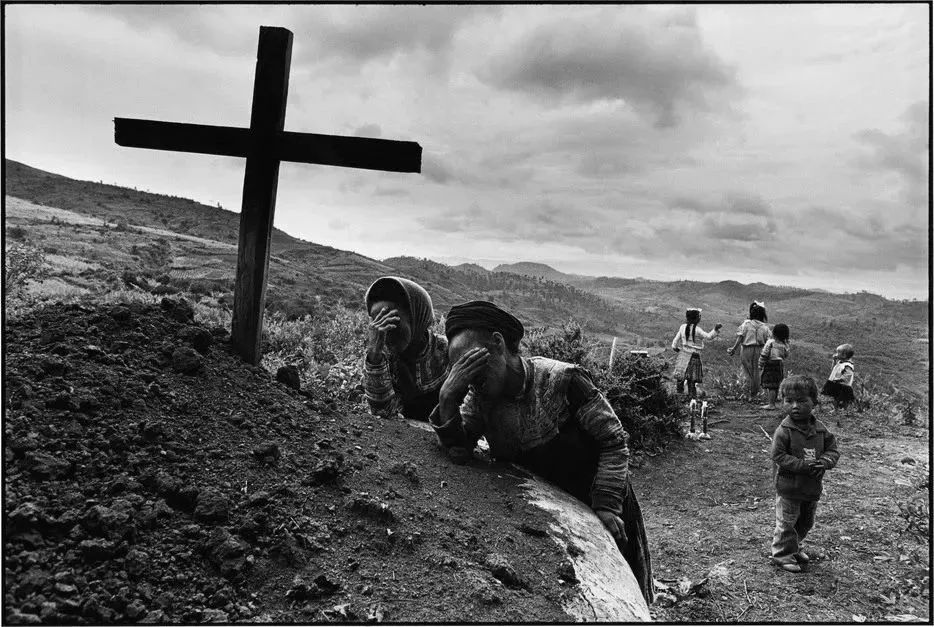

渠岩的“乡村影像三部曲”——《权力空间》、《信仰空间》、《生命空间》是对中国乡村社会矛盾的一次系统性剖析。从《权力空间》切入,到《信仰空间》与《生命空间》的深入,他的创作逻辑遵循于现实本身。

这三部作品互为镜像和因果。《生命空间》所记录的医疗之困,既是《权力空间》里权力失效的必然结果,也是《信仰空间》中信仰畸形的根本病因。它们共同指向了一个核心问题:当权力的保障失效时,生命与信仰将何去何从。

渠岩,《权力空间——山西省广灵县加斗乡登场堡村村长办公室》,2007年

渠岩,《生命空间——山西省原平市青年街原民诊所》,2008年

WAsVhH3WYWHPfT6UDibX0KFGJmVfh2CA/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1)

渠岩,《信仰空间——安徽省宿州市禇兰乡包庄村教堂》,2007年

邱志杰

代表作:《好》系列、《纹身》系列等

邱志杰的《好》系列和《纹身》系列作品被认为是中国观念摄影的代表作品。

在始于1994年的《纹身》系列中,邱志杰将自己的身体作为艺术创作的“画布”和观念表达的“战场”。身体不再仅仅是被拍摄的对象,而是承载观念、态度和反抗精神的主体。他强调“在身体上书写”这一行为本身,而摄影的功能是将其“观念”和“过程”凝固下来。

1997年的《好》系列延续了邱志杰对文字、身体和社会观念之间关系的探讨。通过用身体来“写字”,邱志杰将一个抽象的、约定俗成的文化观念——什么是“好”进行了物质化和视觉化的呈现。这使得一个我们习以为常、从不怀疑的文字,突然变得陌生起来,从而激发了我们对其背后隐含的形态进行批判性审视的可能。

邱志杰,《纹身-2》,铝板上彩色印刷,186 × 159.5 cm,1994年

邱志杰,《好系列-2》,1997年

陈羚羊

代表作:《十二月花》系列

陈羚羊始于2000年的《十二花月》系列,是一组由十二张照片构成的、对传统性别观念进行系统性视觉批判的作品。该系列以每月一种的盛开花卉为象征,并引入镜子作为核心元素。然而,镜子的功能被彻底颠覆:它反射的并非符合男性凝视的优雅女性形象,而是被视为禁忌的、艺术家月经期的身体局部特写。

她以一种近乎暴力的自我书写方式,将自己的身体作为解构父权审美的筹码,用最真实的生理状态反击虚假的文化塑造。通过对身体暴力的挪用,为女性艺术和身份意识的表达开辟了全新的、充满力量的维度。

陈羚羊,《十二花月之七月兰花》,1999-2000年

洪磊

代表作:《紫禁城的秋天》、《中国风景》系列

《紫禁城的秋天》是洪磊的成名作,也是90年代中国观念摄影中极具冲击力和代表性的作品之一。作为中国封建皇权最至高无上象征的紫禁城、秋天的萧瑟、衰败,以及失去生命、被宰割、被任意摆布的鸟的尸体,被并置在同一画面中。洪磊用一种极其雅致的方式,彻底颠覆了紫禁城所代表的崇高与权威。辉煌的皇家背景,反而衬托出生命的脆弱与死亡的悲凉;曾经的权力中心,如今只剩下作为死亡背景板的冰冷美感。

《中国风景》系列延续并发展了《紫禁城的秋天》中确立的创作方法,将批判的矛头更广泛地指向了整个中国传统文化和当代现实。这一系列作品通过在中国美术史上最经典的图像——宋代山水画,或者代表文人墨客的园林中,“植入”一些血腥、暴力、不和谐的当代元素,暗示了当代消费社会中,知识分子的“精神家园”早已被暴力、环境污染和精神危机所侵蚀。

洪磊,《紫禁城的秋天》(太和殿东回廊),彩色胶卷染色,1997年

洪磊,《中国风景(苏州拙政园)》,摄影染色,1998年

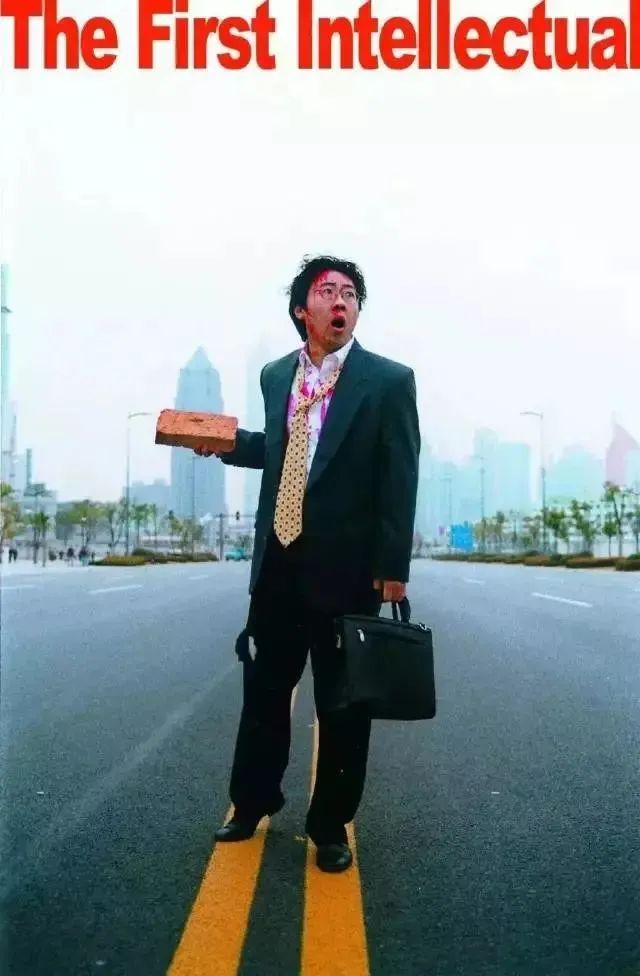

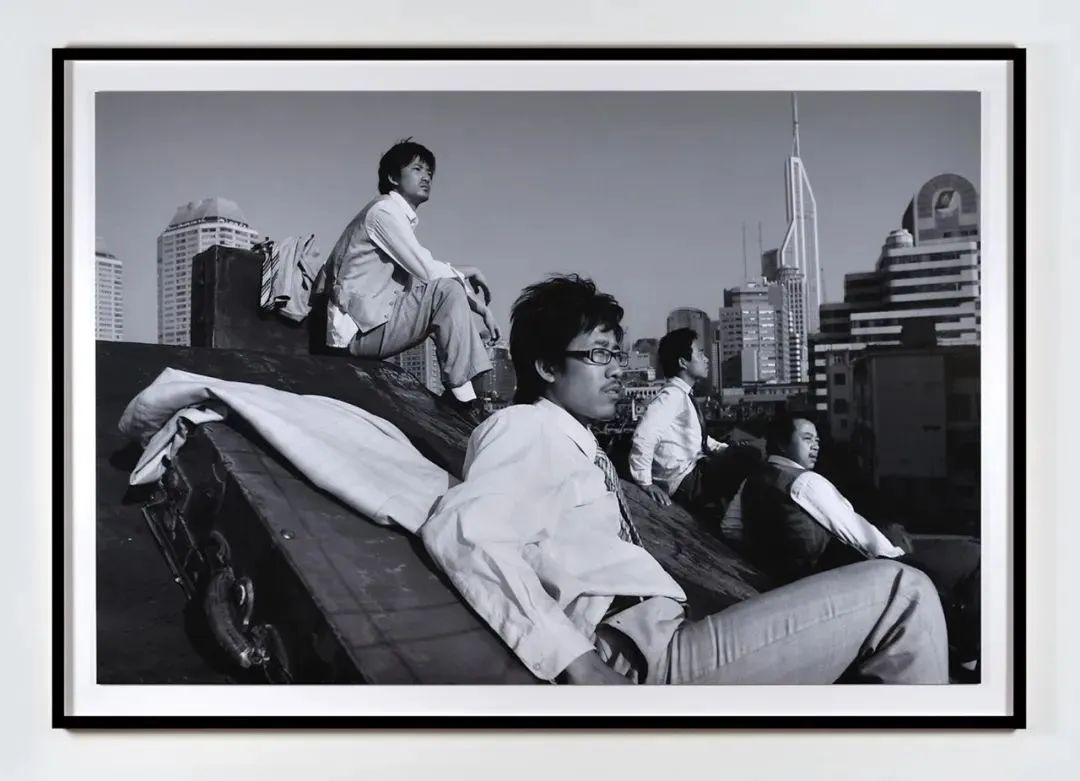

杨福东

代表作:《竹林七贤》、《国际饭店》、《天色 新女性》等

杨福东的作品常常模糊摄影与电影的边界。画面精致、缓慢,人物仿佛游离于时代之外。

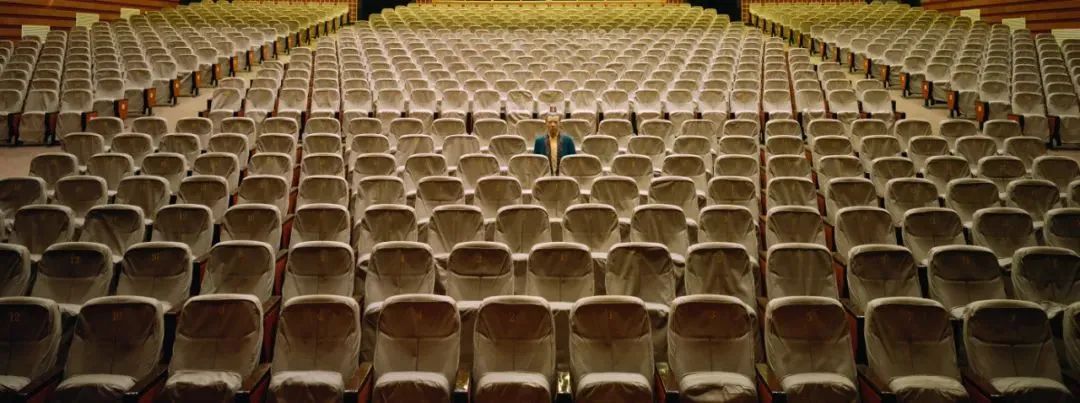

杨福东关注现代知识分子的内心世界,从2000年的摄影作品《第一个知识分子》到2016年的录像作品《愚公移山》,他常借用古代文人的典故和美学范式,映射当代年轻人在物质丰裕下的精神漂泊与身份焦虑。他最为代表的作品是《竹林七贤》,以电影化的黑白影像,营造出疏离、梦幻的氛围,探讨当代中国知识分子的精神困境与怀旧情绪。这也是杨福东作品的典型美学特点。

杨福东,《第一个知识分子》,193 × 127 cm,2000年

杨福东,《国际饭店 No.6》,黑白摄影,120 × 180 cm,2010年

杨福东,《竹林七贤,第5部分》,黑白摄影 / 摄影:120 × 180cm,2007年

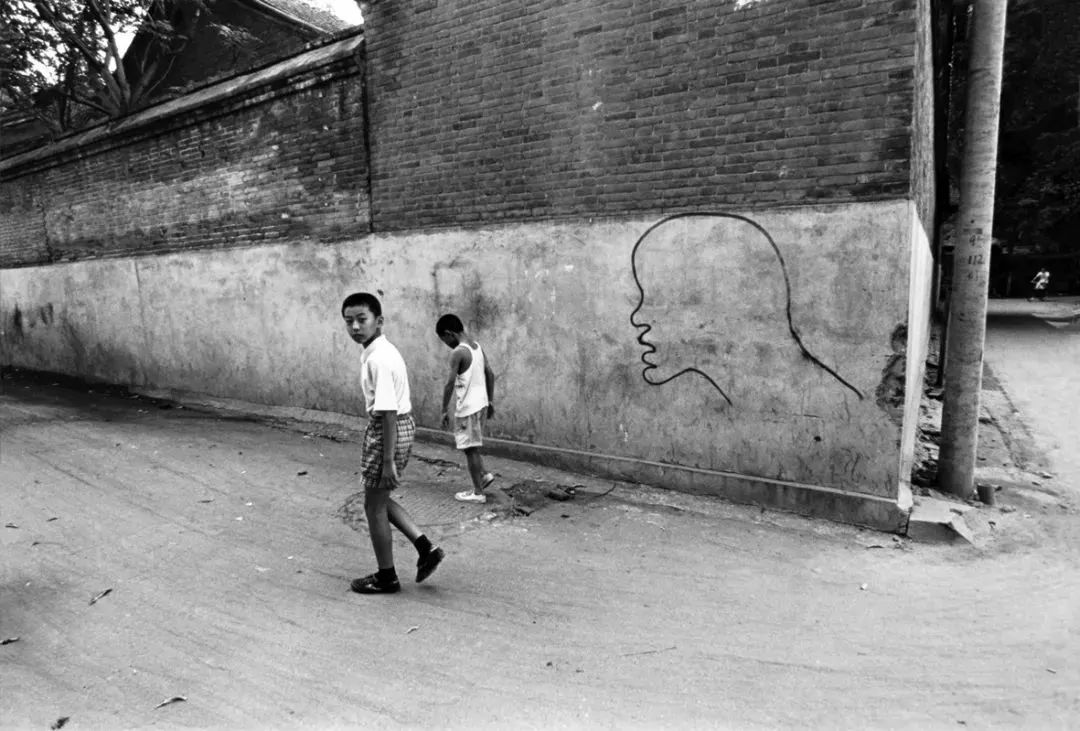

张大力

代表作:《对话》系列等

《对话》系列始于1995年的北京。当时,整个北京城正处在一个大规模拆迁和建设的狂潮之中。旧的胡同、民居和工厂被迅速推倒,取而代之的是崭新的高楼和现代马路。这种剧烈的、甚至有些粗暴的城市更新,抹去了城市的历史肌理和个人记忆。

张大力敏锐地捕捉到了这个时代的特殊情绪和符号,并开始了他的艺术干预。他拿着喷漆罐,在北京的各个废墟和即将被拆除的建筑墙壁上,喷绘一个简单、重复的、侧面的人头轮廓,并常常会沿着人头轮廓的后脑勺部分,将墙壁凿开一个洞。

拆迁代表了一种不容置疑的权力和意志,而张大力喷绘的“人头”,则代表了脆弱的、无名的、即将被抹除的个体。当这两个符号并置在同一面墙上时,就形成了一场极不对等的对话:一边是强大的、匿名的指令,另一边是渺小的、沉默的个人宣言。

张大力,《对话-糖房胡同-200142A》,2001年

张大力,《对话-兴隆街》,1995年

张大力,《对话与拆-1998125A》,1998年

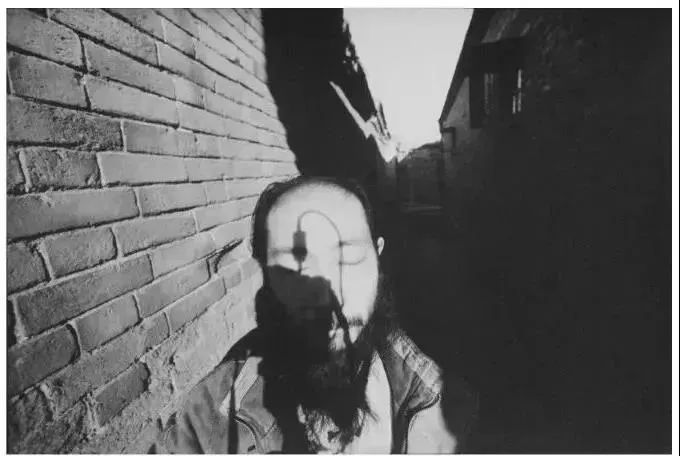

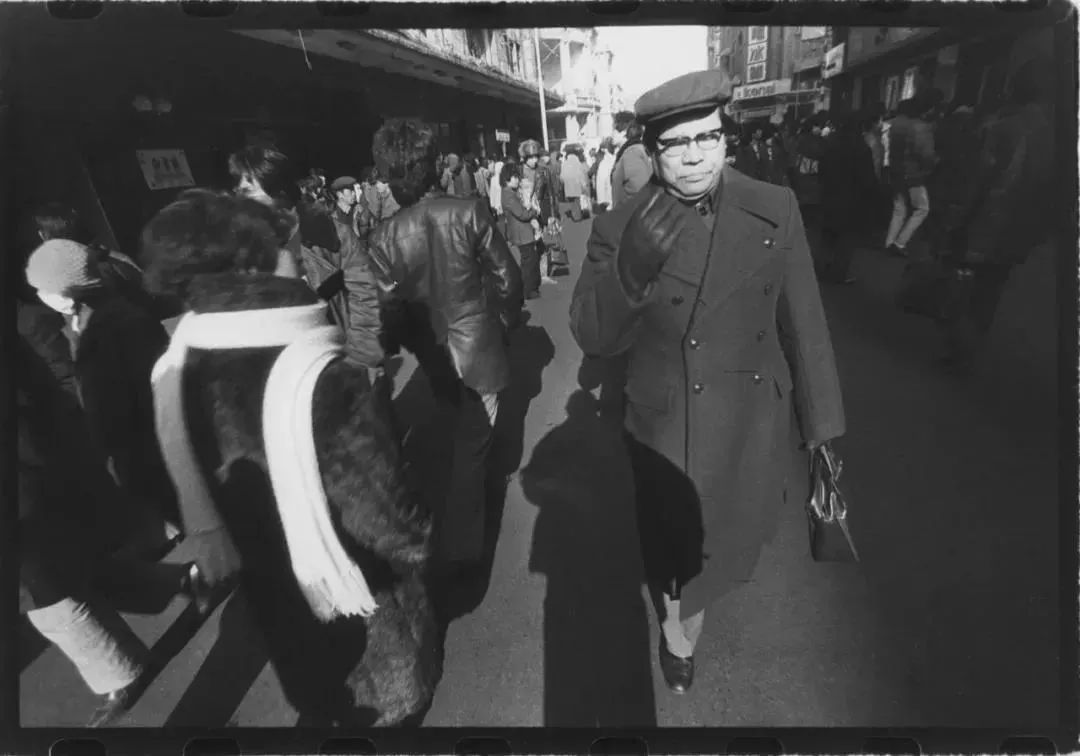

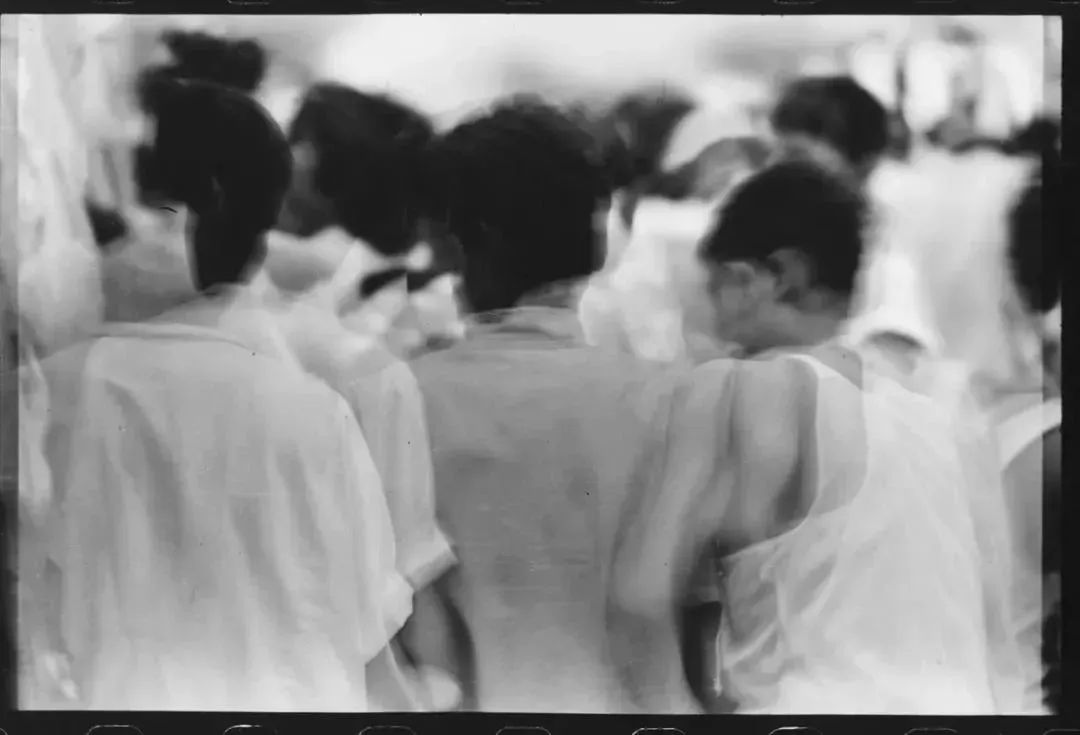

莫毅

代表作:《一米,我身后的风景》、《骚动》系列等

作为被批评家顾铮称为“中国当代摄影两极之一”的关键人物,莫毅以其1997年之前独特的后现代主义摄影实践,在中国摄影史上留下了深刻的印记。他的革命性在于,彻底背离了传统纪实摄影的客观准则,坚持认为每一张影像都应是“对时代的主观现实印记”。

莫毅将街头作为剧场,把个人身体作为媒介。他通过大量自拍来介入社会议题,其中最具代表性的是《一米,我身后的风景》系列。在该系列中,他以一种充满视觉挑衅的“自我陪绑”姿态出现在街头,其作品中弥漫的恐慌与不安感,成为了那个特定时代的精神快照。

莫毅,《我在我的风景里》,1997年

莫毅,《1米,我身后的风景》,1988年

莫毅,《骚动》,1987年

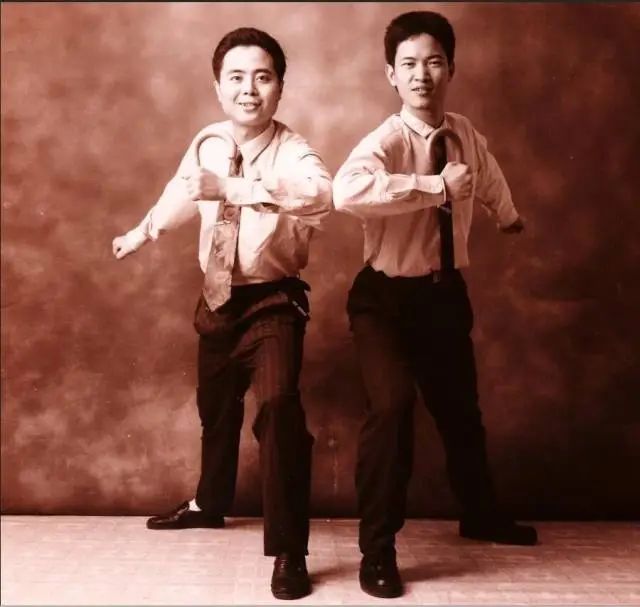

王劲松

代表作:《百拆图》、《标准家庭》系列等

王劲松的作品运用一种冷静、客观甚至带有些许荒诞感的方式,来审视和记录中国在现代化进程中剧烈的社会变迁。《百拆图》和《标准家庭》是他观念摄影中最为人熟知的两个系列。

《百拆图》系列由100张照片组成,每一张照片都对准了一个重复的主题:一个用白色或红色油漆潦草地写在即将被拆除的建筑物墙壁上的汉字——“拆”。在20世纪末至21世纪初的中国,“拆”字无疑是城市中最具代表性的视觉符号。它象征着中国势不可挡的城市化进程,代表着“发展”与“进步”的时代主旋律。王劲松用一个冷静的观察者视角,为中国一个充满巨变与矛盾的特定历史时期,留下了不可磨灭的视觉证据。

王劲松,《标准家庭》,概念摄影,1996年

王劲松,《百拆图》,概念摄影,1999年

王劲松,《百拆图之1969号》,概念摄影,1999年

缪晓春

代表作:《过去对现在的访问》系列等

缪晓春通过《过去对现在的访问》(1999-2003)系列,探讨了历史与现实的紧张关系。他将一个参照自身形象创作的古典文人雕像,作为传统文化的化身,置于现代都市的各个角落。这个褒衣博带的“古人”与周遭环境的格格不入,每一次“合影”都是对当下社会中历史文化价值处境的一次无声追问和深切反思。

缪晓春,《作客德国家庭》,120 × 251 cm,1999年

缪晓春,《工业世界》,127 × 247 cm,1999年

缪晓春, 《代表》,2002

吕楠

代表作:《被遗忘的人:精神病人生存状况》、《在路上:中国的天主教》系列等

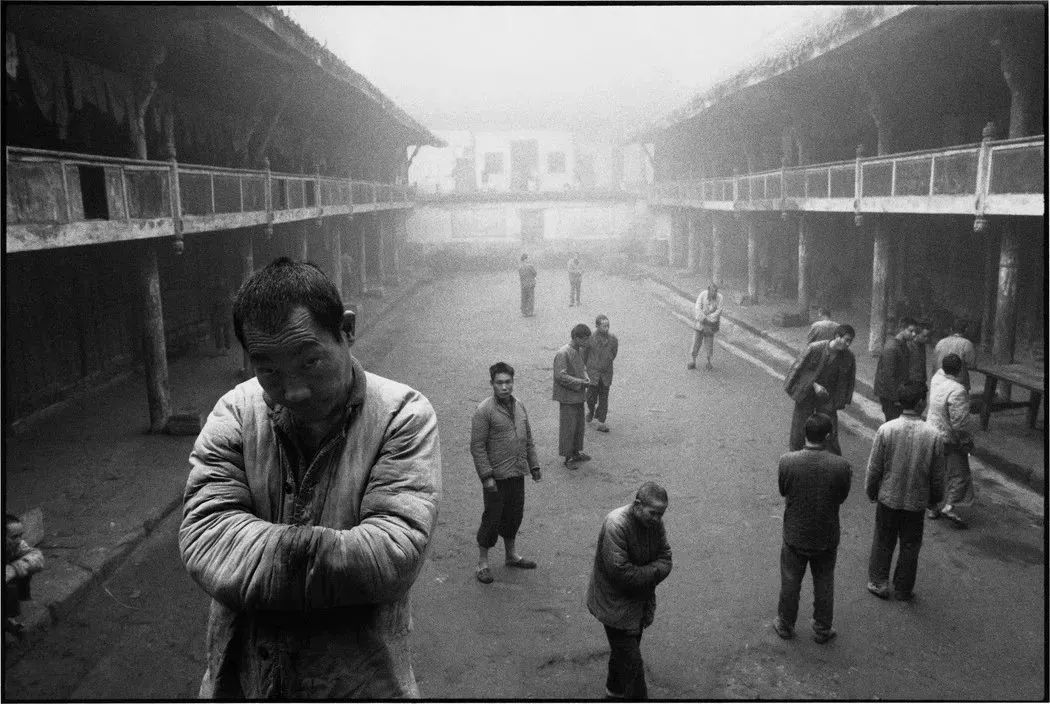

《被遗忘的人:精神病人生存状况》(1989-1990年);《在路上:中国的天主教》(1992-1996年);《四季:西藏农民的日常生活》(1996-2004年),是吕楠最具代表的摄影作品,也被视为中国当代纪实摄影的巅峰之作。

其中《被遗忘的人:中国精神病人生存状况》是最具震撼力的一部。吕楠深入中国各地的精神病院和患者家庭,近距离记录了精神病患者这个被社会污名化、被家庭和社会遗忘的群体的真实生存状态。这些照片充满了痛苦、挣扎、绝望,但吕楠的镜头并没有停留在猎奇或怜悯上。相反,他以一种平静、克制且充满同理心的视角,捕捉到了这些患者在极端环境中依然残存的人性尊严和生命意志。

吕楠,《被遗忘的人:精神病人生存状况》,1989-1990年

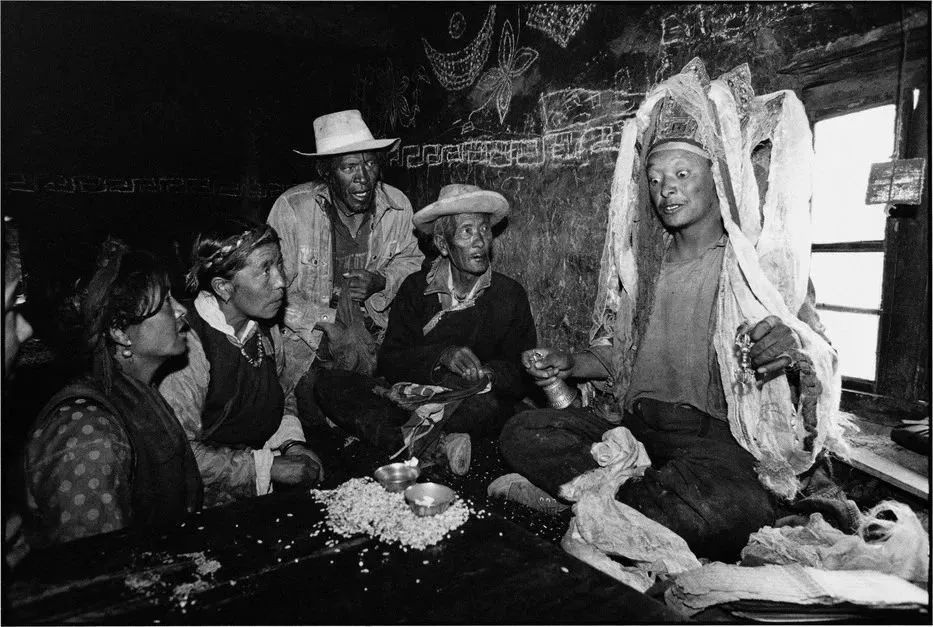

吕楠,《在路上:中国的天主教》,1992-1996年

吕楠,《四季:西藏农民的日常生活》,1996-2004年

刘勃麟

代表作:《城市迷彩》系列

刘勃麟的《城市迷彩》系列始于2005年,其直接的创作动机源于一次强烈的个人经历。当时,他所在的北京索家村国际艺术区被强制拆除,刘勃麟与许多艺术家的工作室一夜之间变成了废墟。面对这种个人努力被强大外力瞬间抹除的无力感,他决定用自己的身体作为媒介进行抗议。

他的第一次“隐藏”就是在工作室的废墟前,他让助手将自己的身体涂上与背景废墟一模一样的颜色和图案,然后站立其中,拍下了照片。以此为起点,开启了这个系列的持续创作。

刘勃麟,《城市迷彩之推土机 No.71》, 爱普生艺术微喷,2008

刘勃麟,《城市迷彩》系列,2005

王宁德

代表作:《某一天》系列等

王宁德的《某一天》标志着中国当代摄影从纪实传统向观念艺术的又一次重要深化。他不再满足于“记录现实”,而是转向“质询现实”和“创造现实”。

《某一天》是一系列献给“记忆”的安魂曲。它用一种极其冷静、克制而又充满诗意的方式,揭示了我们与过去之间那条模糊、脆弱而又充满虚构的线索。它提醒我们,我们所珍视的每一张老照片,可能都只是一个“看上去很美”的梦境的入口。

王宁德,《某一天/NO.25》,纸基银盐相纸,2002年

王宁德,《某一天/N0.09》,纸基银盐相纸,2002年

在中国当代艺术的发展历程中,行为艺术与摄影之间存在着一种密不可分的共生关系。由于行为艺术的“瞬间性”和“在场性”特点,摄影不仅是其记录和传播的唯一途径,其本身也常常成为作品观念的一部分,是行为艺术获得第二次生命和被写入艺术史的关键。

尤其是在21世纪之前的中国,由于缺乏官方展览渠道和公共接受度,前卫的行为艺术大多在“地下”或边缘地带发生,观众也寥寥无几。因此,一张优秀的摄影作品,其影响力往往超越了行为艺术本身。

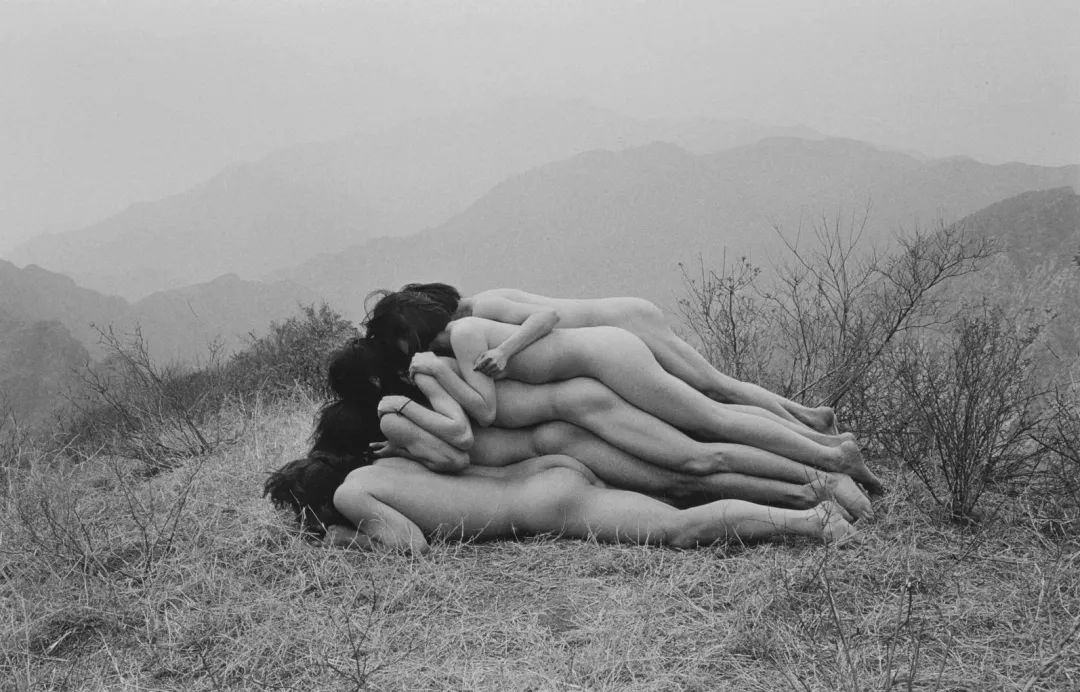

苍鑫、段英梅、高炀、马六明、马宗仁、王世华、张彬彬、张洹、朱冥、左小祖咒,《为无名山增高一米》,黑白照片,1995

张洹,《为鱼塘增高水位》,1997年

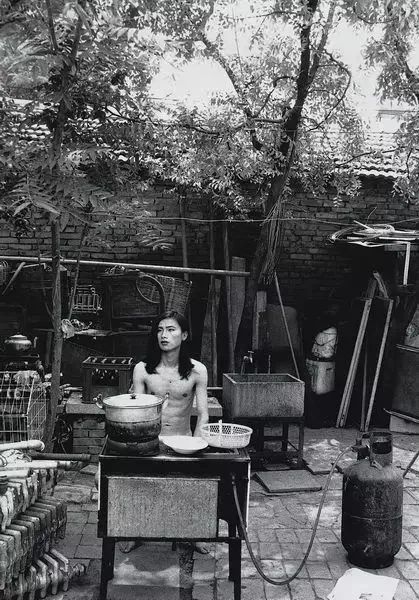

马六明,《芬-马六明的午餐》系列一,1994年

吴高钟,《五月二十八日诞辰》,2000年

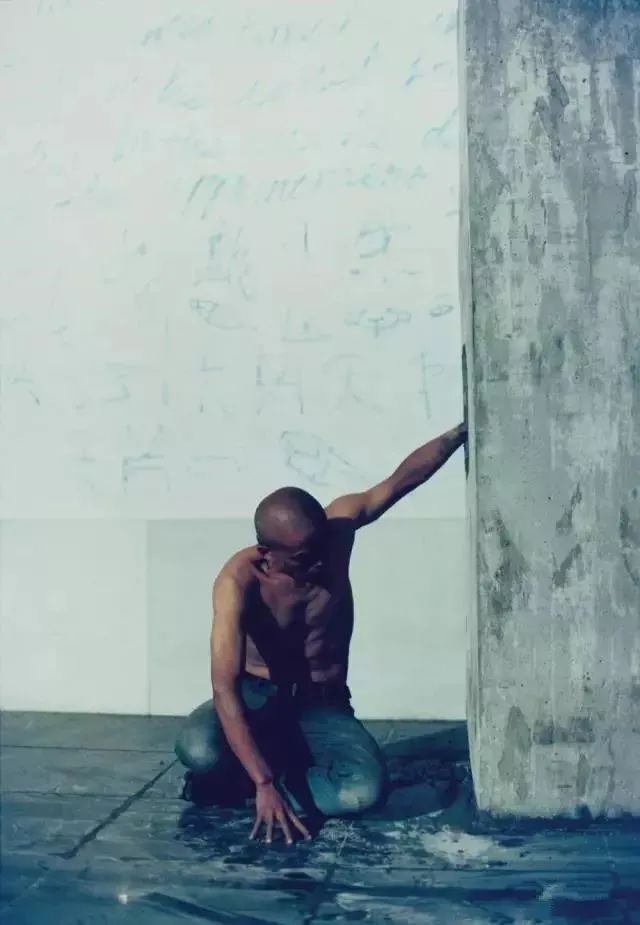

何云昌,《抱柱之信》,2003 / 2017年

苍鑫《身份互换系列-京剧男》,行为摄影,2000-2006年

宋冬,《哈气》,行为摄影,1996年

正在进行中的摄影艺术展

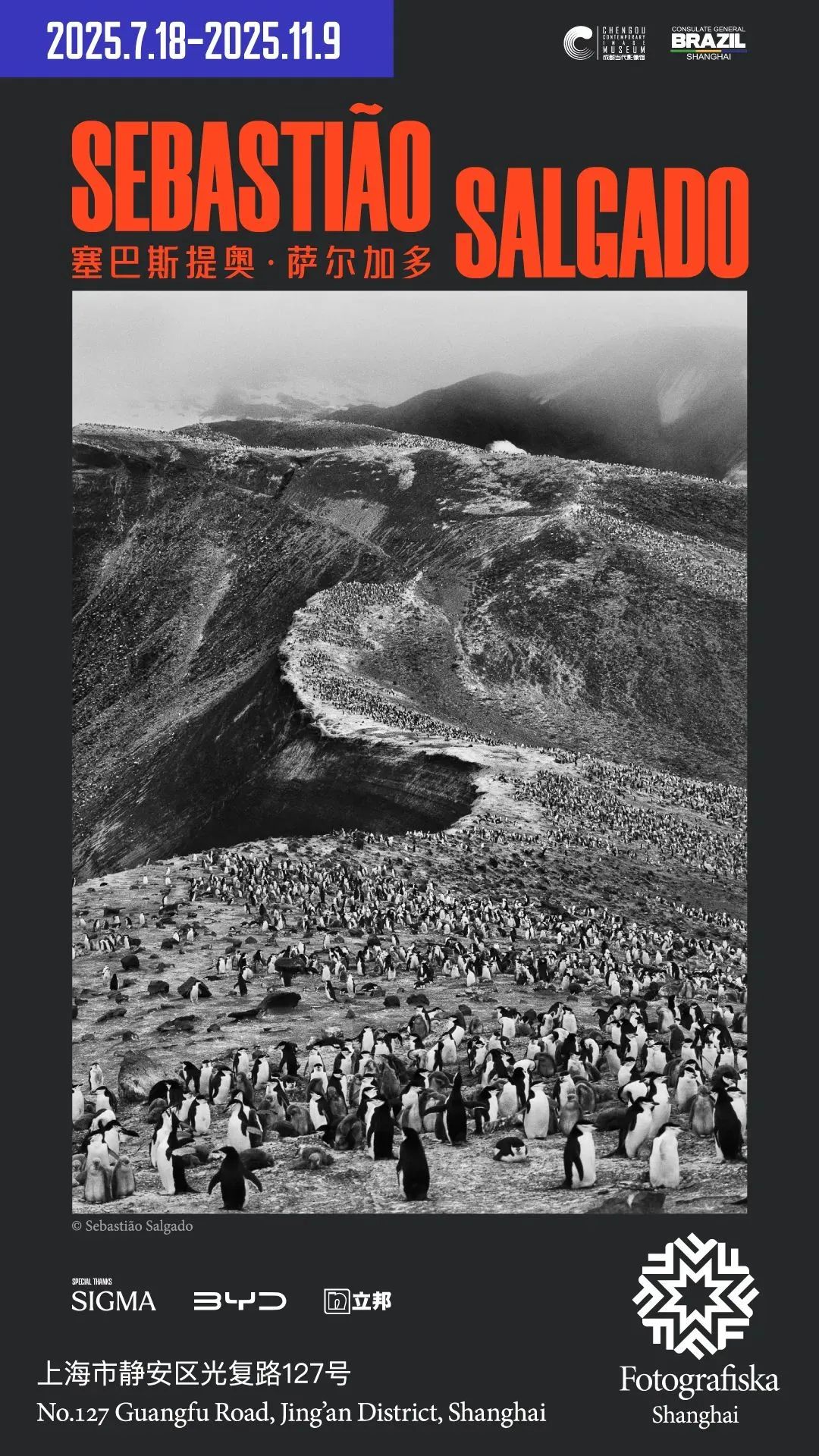

《塞巴斯提奥·萨尔加多》

展期 7月18日 - 11月9日

地点 Fotografiska

上海市静安区光复路127号

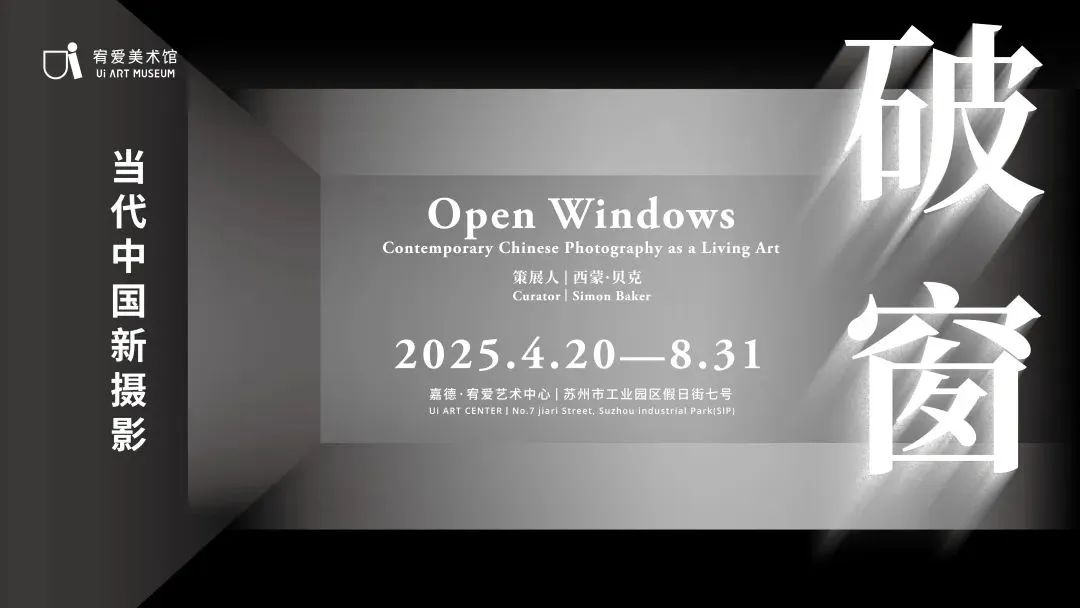

当代中国新摄影:“破窗”

展期 至8月31日

地点 宥爱美术馆

苏州市工业园区假日街7号

何处之城:弗兰克・冯・德・萨尔姆摄影展

展期 至8月31日

地点 三影堂摄影艺术中心

北京市朝阳区草场地155A

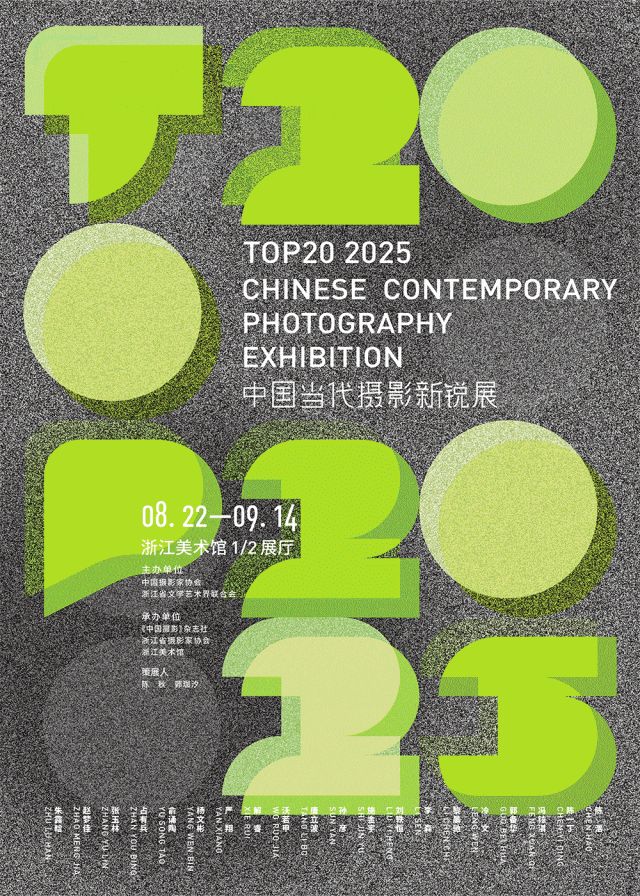

TOP20·2025中国当代摄影新锐展

展期 8月22日 - 9月14日

地点 浙江美术馆1/2展厅

杭州市西湖区南山路138号

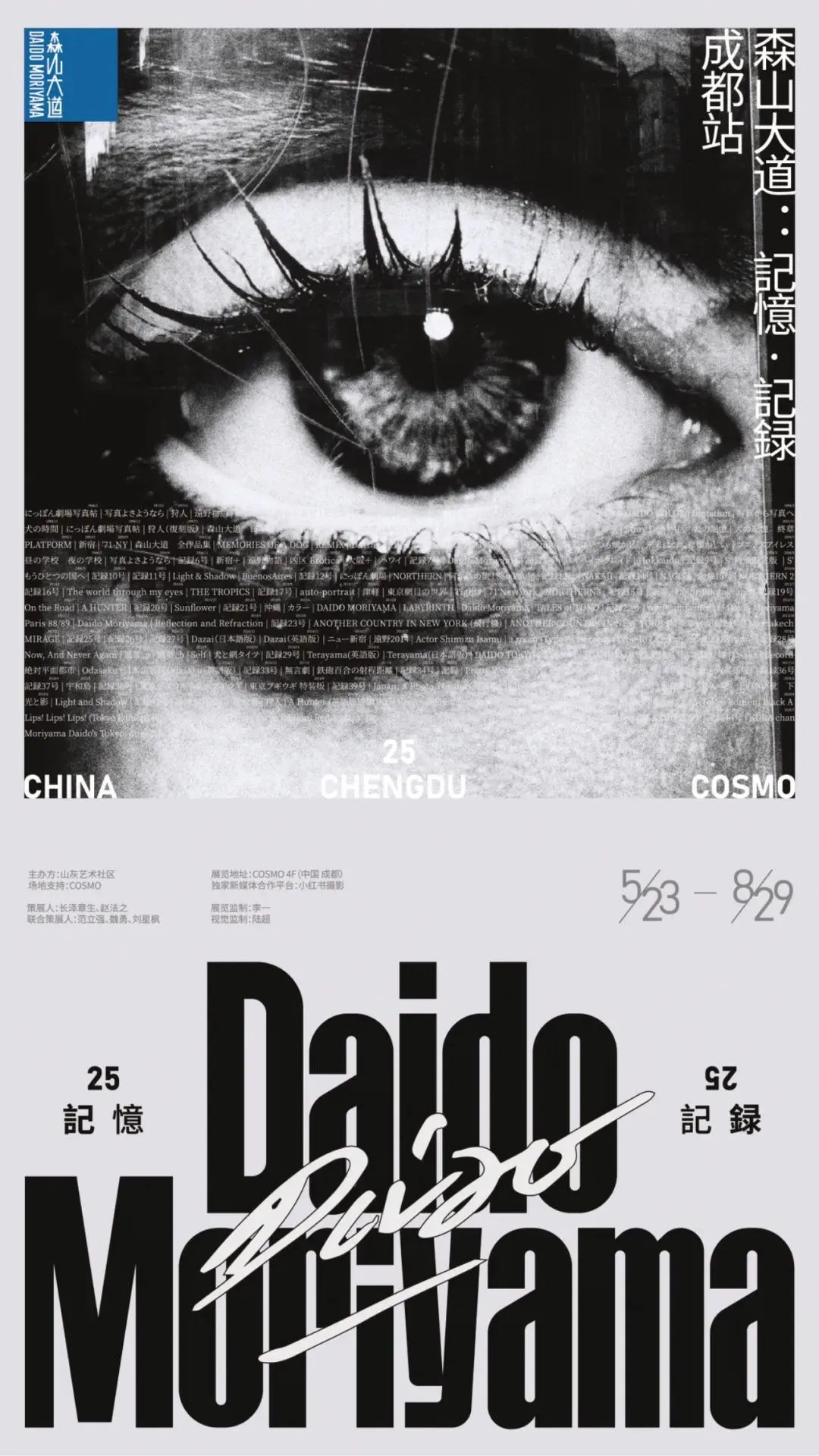

森山大道:記憶·記録 成都站

展期 至8月29日

地点 成都COSMO 4F画廊

90年代到千禧年,中国当代社会转型最为快速的时代,中国当代摄影也在历史的洪流中完成了一次蜕变。它从一种边缘的、带有强烈对抗色彩的艺术,发展成为一种媒介多样、观念成熟、深度融入全球当代艺术体系的重要力量。这条脉络,也清晰地折射出中国社会在这二十年间所经历的翻天覆地的变化。

本文篇幅有限,无法详尽这一阶段的中国当代摄影艺术作品,欢迎大家在评论区补充并分享那些打动你的中国当代摄影作品。