8月23日下午4点,艺术家谭平的最新个展“失控的燃点”登陆当代唐人艺术中心北京第一空间。展览由崔灿灿策展,展出谭平近两年创作的绘画及影像作品20余件。

艺术家武艺全新个展“仲夏の爱”则亮相当代唐人艺术中心北京第二空间。同样由崔灿灿策展,展出武艺最新创作的“桃”“仿《白蛇传》”“布拉格”三个系列共50余件作品。

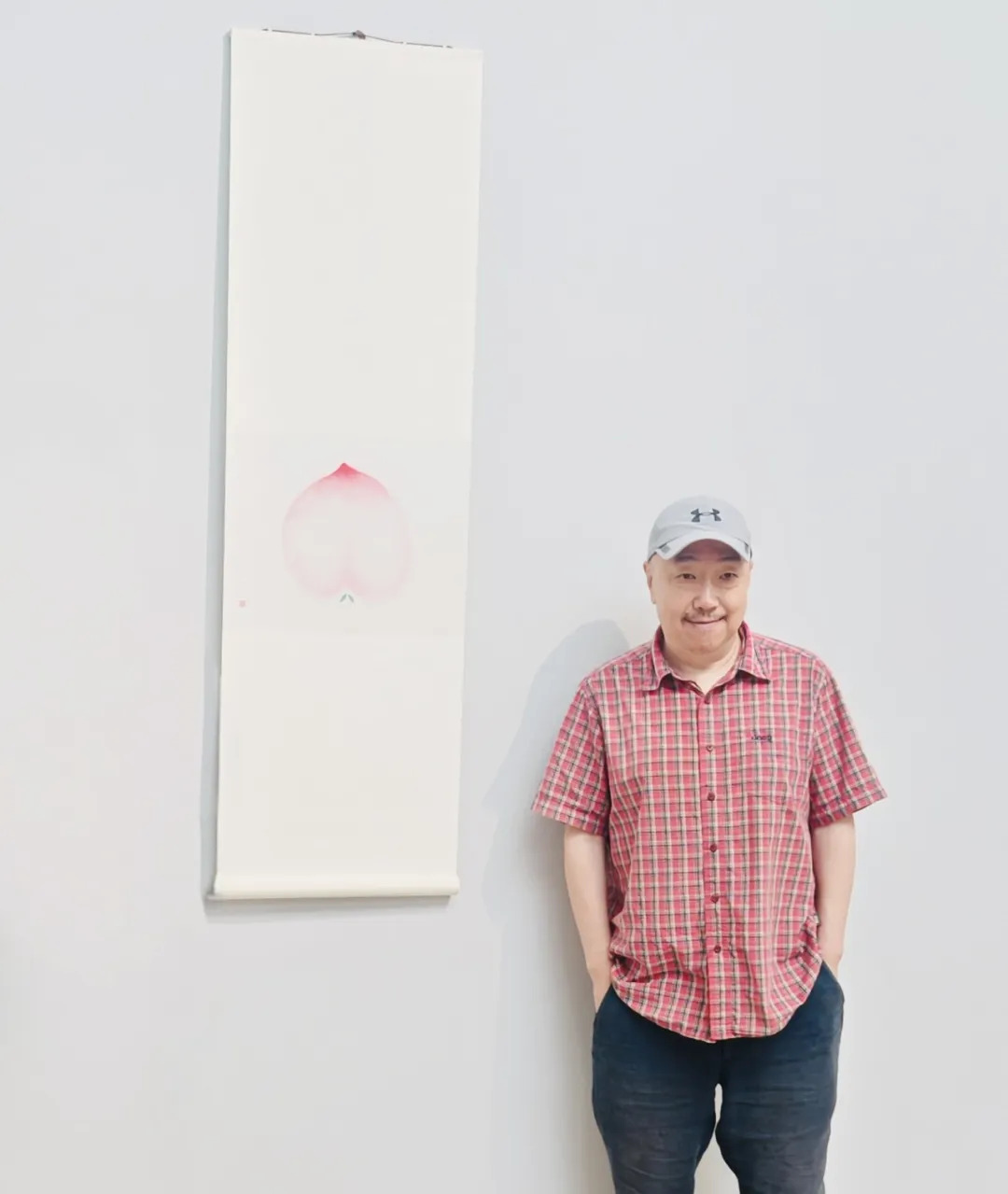

艺术家谭平在展览现场

失控的燃点

文:崔灿灿

是什么让一张画出现?又是什么触发了画家创作的动机?这个古老而又弥新的命题,在谭平的创作历程中反复地出现,它也标识了谭平本次展览的立场,有关为何变化的深刻动因。

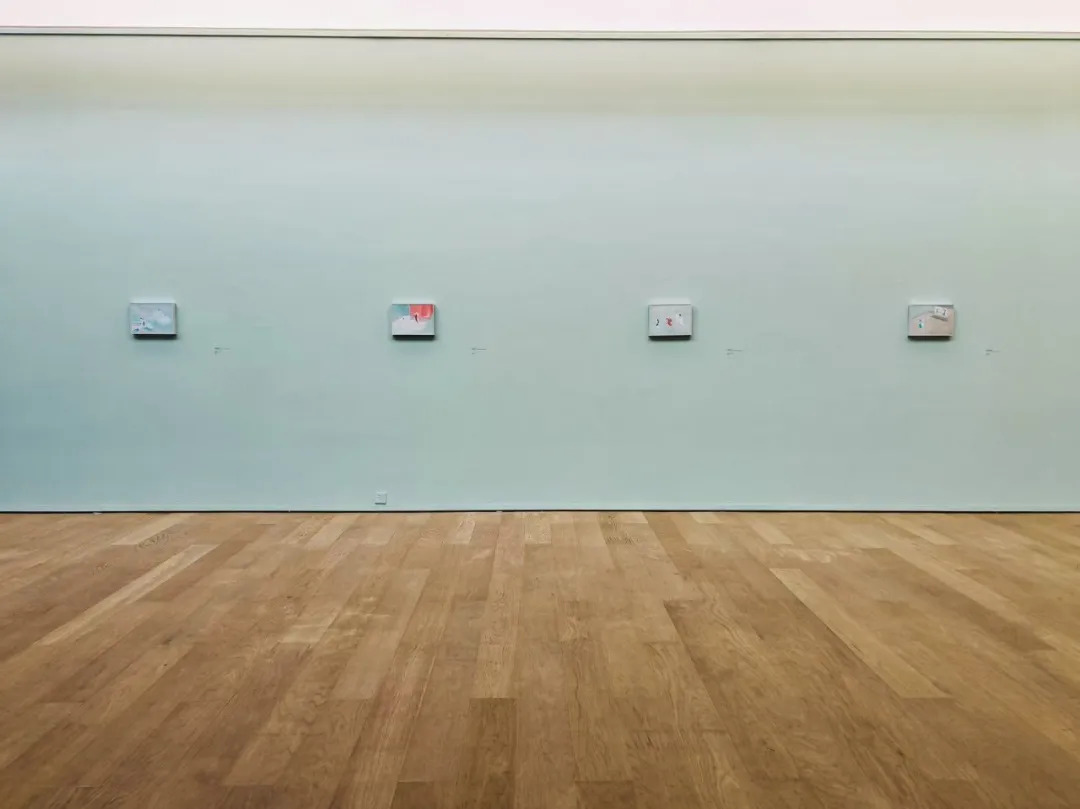

“谭平:失控的燃点”展览现场

在这场变化发生之前,谭平做足了准备。如何使用绘画的各种可能性?谭平近40年的艺术历程,为他提供了宝贵经验,以及审视这种“经验”的眼界与能力:1980年代的形式主义与超现实主义,1990年开始对极简主义、观念艺术、偶发、激浪等概念的运用;2000年之后有关绘画和展览的行为,艺术与舞蹈、灯光、剧场的跨界实践,这些我们皆可称之为有关绘画可能性的行动。

谭平,《无题》,布面丙烯,160 × 200 cm,2024

谭平,《飞》,布面丙烯,200 × 300 cm,2025

其次,这个变化来自于现实,来自于谭平将“现实”与“抽象”重置的艺术立场。从2020年开始,一种强烈的时代情绪和社会变化正在以席卷的方式,侵入每一个人的生活。直到2025年,无论是地缘政治的变动与好胜,边界冲突的上演,还是全球性的经济衰退,人们的坚信的价值观与过往的规划最大程度地被撼动。混杂与多边主义构成了今天世界破碎的版图,时间与空间也从未如此的无序。我们的精神世界也随之失落、迷茫与同构,一种新的人性价值和精神指征,引导着谭平去重新思考现实与抽象,偶然与必然,思想与行动之间的关系。

再其次,现实的“变化”,必然重构“艺术”的必要性和紧急性。“变化”亦导致了谭平对艺术史、同代人和艺术经验的考量。他需要面对几种有关抽象标尺,一是作为观念的抽象,它需要艺术家终其一生重复“约束”与“模具”,然而“模具”亦是一面墙,它也意味着自己将成为自己想法的囚徒;二是作为形式主义的抽象,现代主义的“前卫性”要求艺术家拒绝现实与世俗,但“纯化的语言”和“点、线、面”如何不机械化的成为一种样式,如何在激变不安的现实情境中给出回应。

谭平,《无题》,布面丙烯,80 × 60 cm,2025

在这个意义上,谭平试图寻找到一条更为自由与当下的道路,以重返艺术的“活水”。这个活水便是如今正在激变的现实,混杂的社会剧场,以及独一无二的个人经验。与正统抽象违和或是“不像”的地方,与过往的时代与社会不同的地方,恰恰是谭平新的个人自由的开始,也是这个时代的精神意象。

于是,如何与紧迫的现实同构,如何重塑当下的艺术语言,成为这批作品的首要含义。“流动的变革”和“时间的戏剧性”亦成为作品全新的旅程。

谭平,《无题》,布面丙烯,200 × 200 cm,2024

与谭平持续多年的“覆盖”系列不同,这批新作不再追求一种结果化的、归纳性的感受。任何一张画都不是终点,甚至画作自身也没有终点,那些画上标识的不同日期,反复被涂改和保留的痕迹,告诉我们那些由意外导致的“发现”,成为对过程、变化和它们诞生时动荡的见证。这些动荡与随之抵达的不安,可以永远的持续下去,以让开放的张力成为画面最重要的特质。

之后,一层层的“片段化”感受,被持续地保留。扭动的生命,戏剧化的历史成为作品的背景音。画面中满是沸点,“即兴”点燃着“即兴”,“破碎”燃烧着“破碎”,它们不断地被击打、耗损,然后闪耀、隐匿,走向“失控”。但谭平并不担心因此失去坐标,他反而需要在画面中建立与如今的世界同样的密度,同等破碎的版图和精神的意象。也只有这样,这些画中的形式,主次、轻重、大小、多少,才能通过语言与精神的方式,被置于与当下同步的位置,来探索人类的状况。

画中的力量,同样来自于劳动与时间中的情感,那种反复描绘的坚韧。和传统“抽象艺术”的减法不同,谭平总是不断做加法,以注入不同时间的目光、沉思与灵韵,倾注截然不同的姿态与情感,立场与精神,有限与无限。

亦如那张名为《飞》的作品所暗示的:逃离规则,或是摆脱过去的燃点,才能起飞。

谭平,《一丨》 × 《山水经》,视频影像(截帧),2023

当“失控的燃点”接连发生时,“自由”便会给出奖赏,“机缘”自然会倾向于他,以必然或偶然的方式到来。在这一过程中,你无须创造,只需“发现”,并确认和发展“发现”的含义。

然而,这种历久弥新的语言,现实同构的方式,亦重建了艺术中人文主义传统的古老魅力,它的动机便是感受、纪念以及安慰人类的命运。

艺术家武艺在展览现场

仲夏之爱

文:崔灿灿

1.

在契诃夫的小说《吻》中,描述了这样一段有关爱情的奇事:一位旧沙俄的年轻军官,在一场舞会上,无意中走到一个昏暗的房间,一个女人像是等了很久一样,在他的脸颊上亲吻了一下。随后,她好像发现认错了,便匆匆离开。然而,这个吻,却深深烙印在他的脸上,接下来的几天,他都幸福的晕乎乎的。终于,他忍不住讲述,讲述吻是什么感觉。他想到那晚匆匆的脚步声,衣裙的沙沙声,门外飘来的舞曲,想到嘴唇潮湿温热的触感,空气里白杨、紫丁香和玫瑰的香味……他形容了很多,想象了很多,但他却只要那么短就讲完了,他本以为可以说到第二天早上。

“武艺:仲夏の爱”展览现场

某些时候,爱是一种质感,是空气的味道,是湿润的触感,也是多汁的夏天。“桃”在武艺的新作中,承担着相同隐喻的功能。它是整个故事里的“信物”,它标识了古人生活中随处可见的节气与欲望,以及围绕它的各种想象:这个想象首先来自于季节,每年夏天,便是桃子成熟的时候,它意味着盛夏的开始,空气也在这个时候多雨,变得潮湿,人们的生活和情绪也随着季节而变化。

武艺,桃,纸本水墨,34.5 × 46 cm,2024

其次,古语中的“食色性也”,意喻着桃和人的本性有关。在古代有限的吃物里,夏日的幸福之一,便是尊崇节气,开始赏桃、尝桃、品桃。于是,桃子在古画和古书里随处可见,它独特的外观和口感,总是能勾起武艺的画欲,粉红的桃尖,含苞待放,娇羞地有那么一抹浓粉。细微的桃毛,柔软鼓胀的手感,有着接近皮肤的质感。它的口感更是极佳,多汁、鲜嫩,如若经井水清洗,那种清凉,那些桃汁流的满手都是。

武艺笔下的“桃”,既可以“赏”,也可以“读”,它在中国古代有着多种隐喻,也因此在武艺画中多了一些文本的含义。“桃”在道家,意味着长寿与吉祥,世间多为清供之物;桃花在诗经中,意味着爱情,“逃之夭夭,灼灼其华”;桃林在陶渊明的《桃花源记》中亦有着清隐的含义,一个远离尘世、宁静祥和的理想世界。

武艺,桃,纸本水墨,35.5 × 46 cm,2024

于是,这些“福禄长寿”与“情色”双关的画作,成为仲夏时节武艺画中的雅物。但它们又和古代不同,它们有着更为现代的形式,波普的构成,平面化的抽象语言。它在情感上也多了些日常的经验,西方的故事,一瞬的隐喻。武艺让“如意”与“吉祥”不再喧闹与热烈,而是“清欢”与“平和”,有种淡淡的疏离与安然。

每当蜜桃成熟时,它象征着一个时节的开始,仿佛每到夏日,裸露的皮肤上,散发着热气,爱情便随着夏日的热气与口感的清凉,蠢蠢欲动。

2.

在我的记忆中,《白蛇传》总和西湖的雨有关,或许是记住了那个雨中送伞的场景,那是许仙和白素贞一千多年后的再次相遇,一段爱情的开始。也或许是南方的夏日总是无常的晴雨,刚还瓢泼大雨,一会就雨过天晴,情愫也在天气变化中游移不定。

除了断桥相遇之外,令我印象最深的一个桥段是来自于改编电影《青蛇》,以至于我很难分清原著《白蛇传》里是否确有其事。电影中法海将自己定力的减退,归结于二蛇,便让小青以诱惑的方式,帮自己修行。最终,水中一片沸腾,法海输地彻彻底底。这段“露水之情”,成了我脑海中本性与爱情,自由与禁欲,欢愉与贪念的最佳桥段。直到那时我才明白:童年里的《白蛇传》是一个关于好人与坏人的故事,过了青年,才明白那是爱与禁锢、欲望与自由的不幸遭遇。

武艺,仿《白蛇传》之四,布面油画,24 × 33 cm,2025

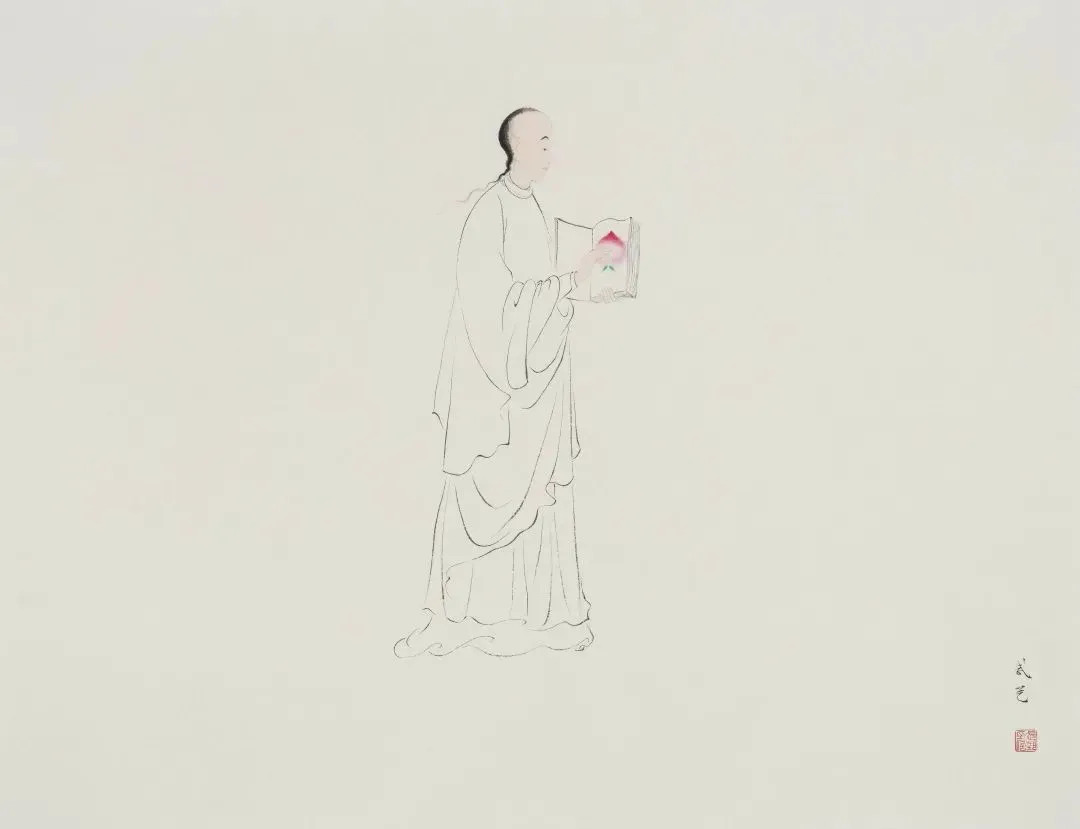

和武艺一样,《白蛇传》的各种版本,伴随着几代人的成长。它们是儿时的最佳读物,也是懵懵懂懂的少年时代里最初的爱情故事。只是,对于武艺而言,这些仿照画本《白蛇传》描绘的故事,有着更多含义:插图、绘本、连环画是艺术最通俗、大众化的产物之一。无论古今,它的易于传播和传奇性,也是许多画家最初的情愫、启蒙与营生。

这些由清末民间流传的画本改编的画作,让武艺接近于画家中的画家。我们很难辨析,是故事,还是画面打动了武艺。对武艺而言,他更接近于“第一画者”的视角,他叠合了自己童年阅读的经验,以一种“稚趣”方式流畅地描绘,它轻松、随手、充满单纯的节奏与韵味,赋予《白蛇传》更多戏剧性和想象力的色彩。也因为画中简化后的抽象感,原作中精细、古早的人物,变成了一种“画意”,一种对图像再阅读的冲动,文本叠加文本的感受。

武艺,仿《白蛇传》之九,布面油画,24 × 33 cm,2025

直到如今,我们也很难分清是那些看过的爱情故事塑造了我们的爱情观,还是我们自己的故事在另一个故事里找到了相似的共情。或许,这便是武艺对旧文本、旧画作有着某种情愫的理由之一,那些混合了“第一直觉”与“相似情形”的感受,恰恰是画家与灵感的遭遇。

武艺,润物,布面油画,45.5 × 38 cm,2025

在这个展厅的另一边,几张名为《白月》、《春晓》、《天浴》、《润物》的作品,描绘了仲夏“天宫”里另一种情形:它和白蛇传同样取自于神话,却成为“爱情”与“人间仙欲”的写景与移情。它们有着相似的意境,夜空被抽象成点点星星,天河宛若一条深蓝色的缎面,人间与天宫坐落其间。

3.

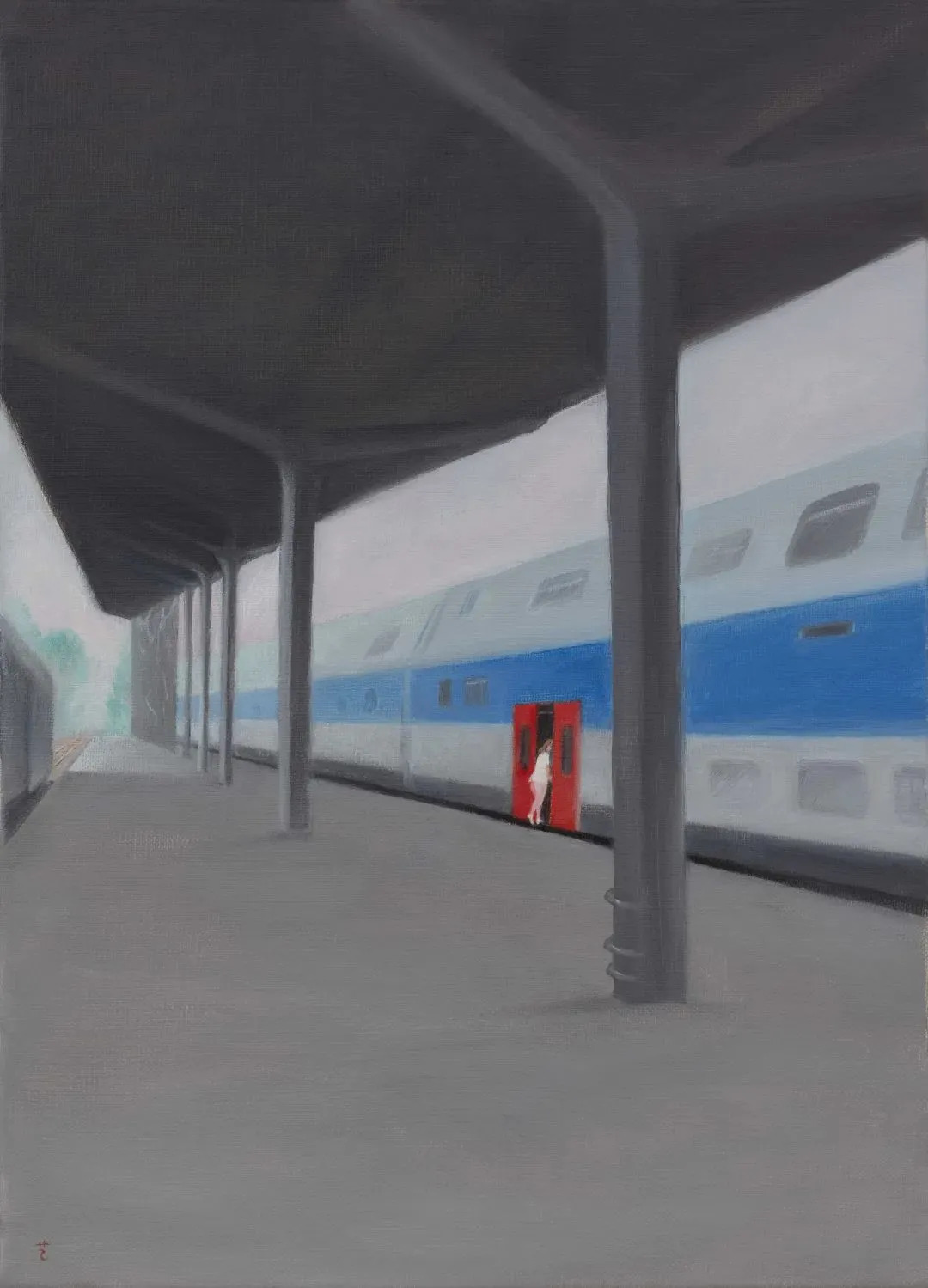

夏日站台上,停靠着一辆从布拉格开往柏林的双层火车,红色的车门在灰蓝色调中显得尤为鲜艳。我们目光聚集此处,才发现,一个穿白色上衣的女孩,在走进车厢的那一刻仍在回望,是依依不舍,还是想着再看看谁的身影?画外有她送别的恋人。但你仔细琢磨,画家的视角仿佛和恋人站在同一个位置———这是武艺这批画作中常见的叙事结构,他总是以一个“主人公”的角度来交代旁观者看到的故事。

武艺,布拉格开往柏林的列车,布面油画,33 × 24 cm,2025

故事发生在布拉格,时间定格在2013年的夏天。那天正午,武艺在看一部捷克电影《陷入困境的美人》,片尾曲还没放完,武艺便给好友伊瑞打电话说,他想去布拉格。这段旅行很快如愿,在那几年间武艺描绘了一批与布拉格有关的作品。一件事情的发生,总是与另一件不相关的事情有着隐秘的联系。直到几个月前,又一个夏天的开始,武艺忽然想起布拉格的那段散漫的阳光与记忆。他打开那时的草图,开始了新的描绘,便有了这批与布拉格有关的”恋人系列”。

和数年前的现场感相比,这批作品多了一层记忆的特质,朦胧、淡然的感受仿佛像是时间的追溯之旅。模糊与不定的记忆,让想象有了缝隙。也因为记忆,让“发生”得以被加工,被美化。武艺去除了现场的杂质和重力,以让故事如梦境般漂浮。画作中拱门下的阴影,与夏日强光的对比不再强烈,如同正午的梦一般不确定的悬浮。在街的对面,红绿灯下的女人与另一名女性隔街相望,她们有着各自的故事和各自人生的电影。情侣总是在城市的各个角落出现,不经意间,仿佛整个城市都和爱情有关。即便孤身一人的地铁,也在等待着什么。记忆可以被加工,也可以重新发生,谁说在城市的转角碰不到爱情?谁说在白色屋子里,蓝色的百叶窗外没有情欲?于是,这些夏日的情欲,布拉格的恋人,在武艺的故事里以一种写意的方式完成了情欲与夏日的化学反应。

无论在何时何地,爱情都是一个经典而又永恒的主题。它被喋喋不休地诉说,却又永远新鲜地发生。人们都试图给这个让人苦苦相思又深受其害的欲望,以一个终极的答案。然而,在仲夏的蜜桃的贪恋里,在西湖的白蛇传的孽缘里,在布拉格街头普通情侣的日常中,造化难免弄人,情爱难免有着不同的命运。

《恋恋笔记本》里,那对在看护院里的老人,打开日记本,抵抗对爱和情动的遗忘。他们的爱情那么漫长,他们曾经那么有活力,从船上跳入波光粼粼的湖面,但那只是段夏日恋情。直到夏日结束,她会心碎,这些故事也只会记在笔记本上。