八十年代狂飙突进的思想浪潮,将西方的哲学、文学与艺术如洪水般灌入张晓刚那一代艺术家的身体,那些激荡的养分在催生了最初的理想主义激情之后,也留下了一种深切的撕裂感。在将集体主义的宏大叙事与个人内心独白的幽微挣扎转化为画布上充满忧郁和不安的图像之后,张晓刚发现,那些借鉴而来的语言,离自己的真实“血脉”太过遥远。

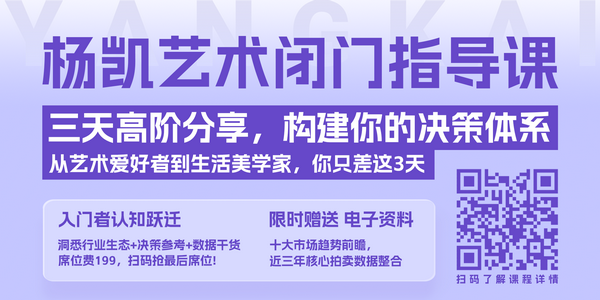

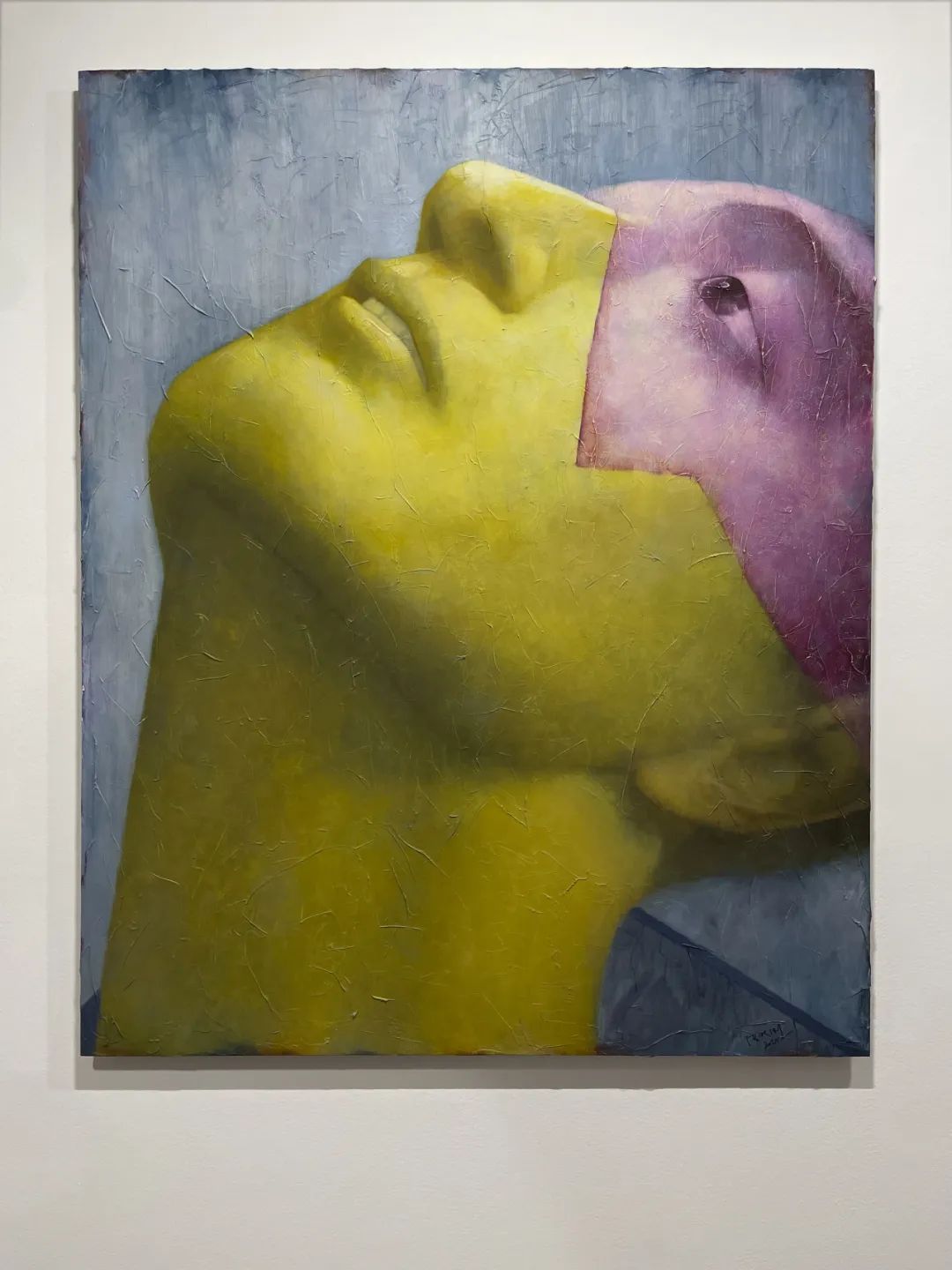

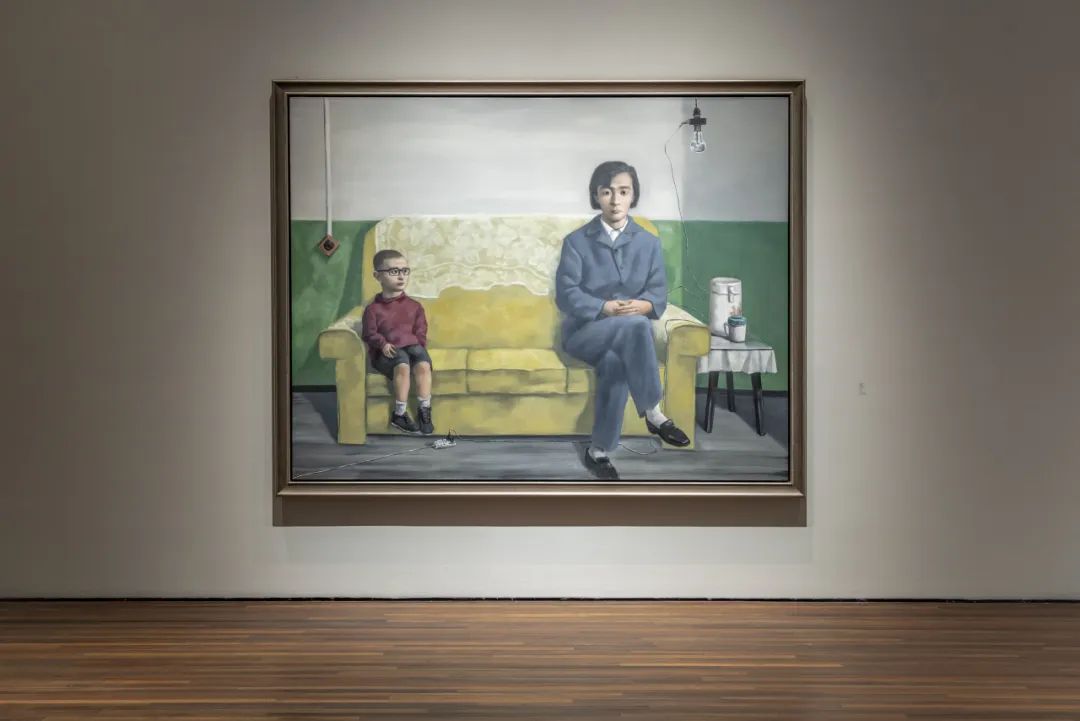

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

“我们是无法脱离自己所处的时代来审视自身的,”张晓刚说,“中国的社会太特殊了,它永远处于一种剧烈的变化之中……你时刻都会被外部的环境所提醒、所影响。”这种与时代无法剥离的粘稠感,促使他必须进行一次关键的“减法”。这种转变,表面看是从复杂的西方现代主义语言中撤退,但实际上,对“身份”的重新聚焦,更像是张晓刚对自我精神和创作路径的一次校准。他需要找到一种方式,去讲述一种根植于这片土壤的、属于中国人自己的故事。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

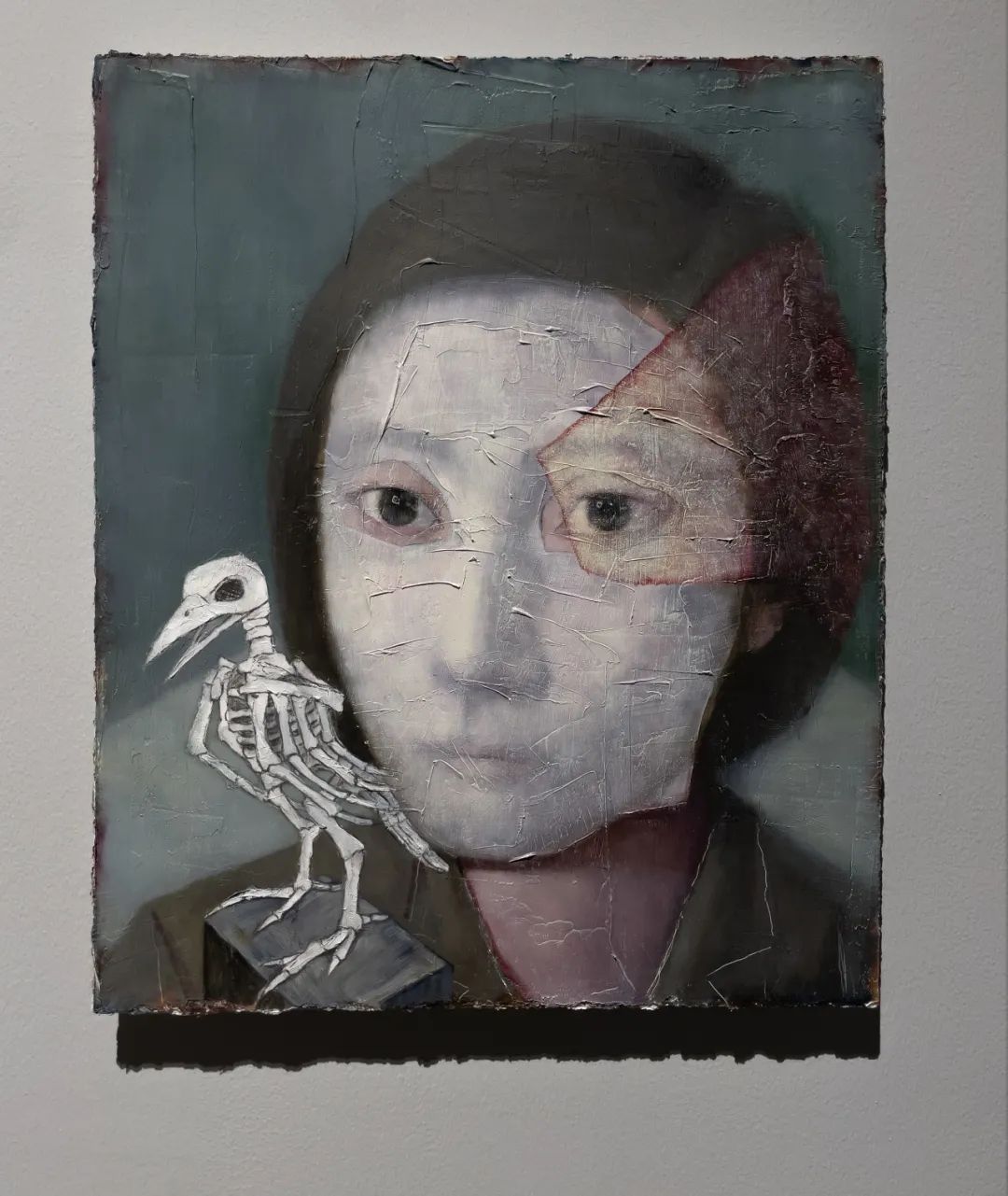

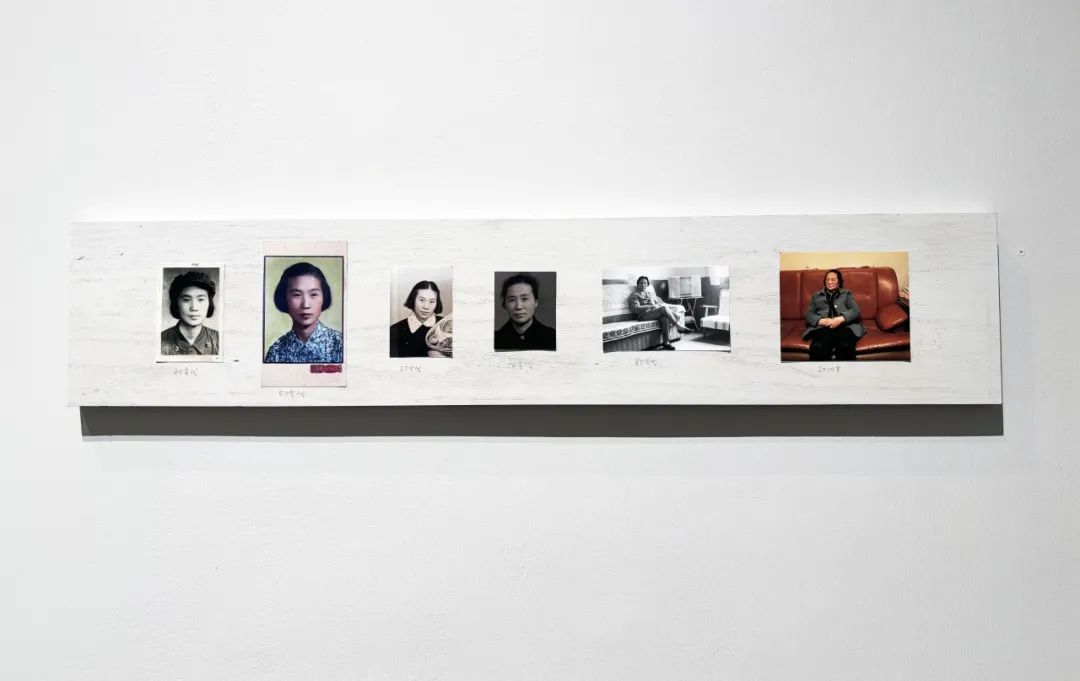

标志性的“血缘:大家庭”系列便是在这样的内省中诞生的。画面中那些标准化的面孔、中性的灰色调以及如幽灵般的光斑、红线,构成了九十年代初期张晓刚笔下的图景。标准化的家庭肖像与其中暗藏的情感羁绊,形成了一种公共与私密、光明与阴影的跨时空对峙。在这个转变的过程中,虽然他依然在时代的记忆中游走,但却将思考的锚点,牢牢地抛入了个人与家庭的历史深处。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

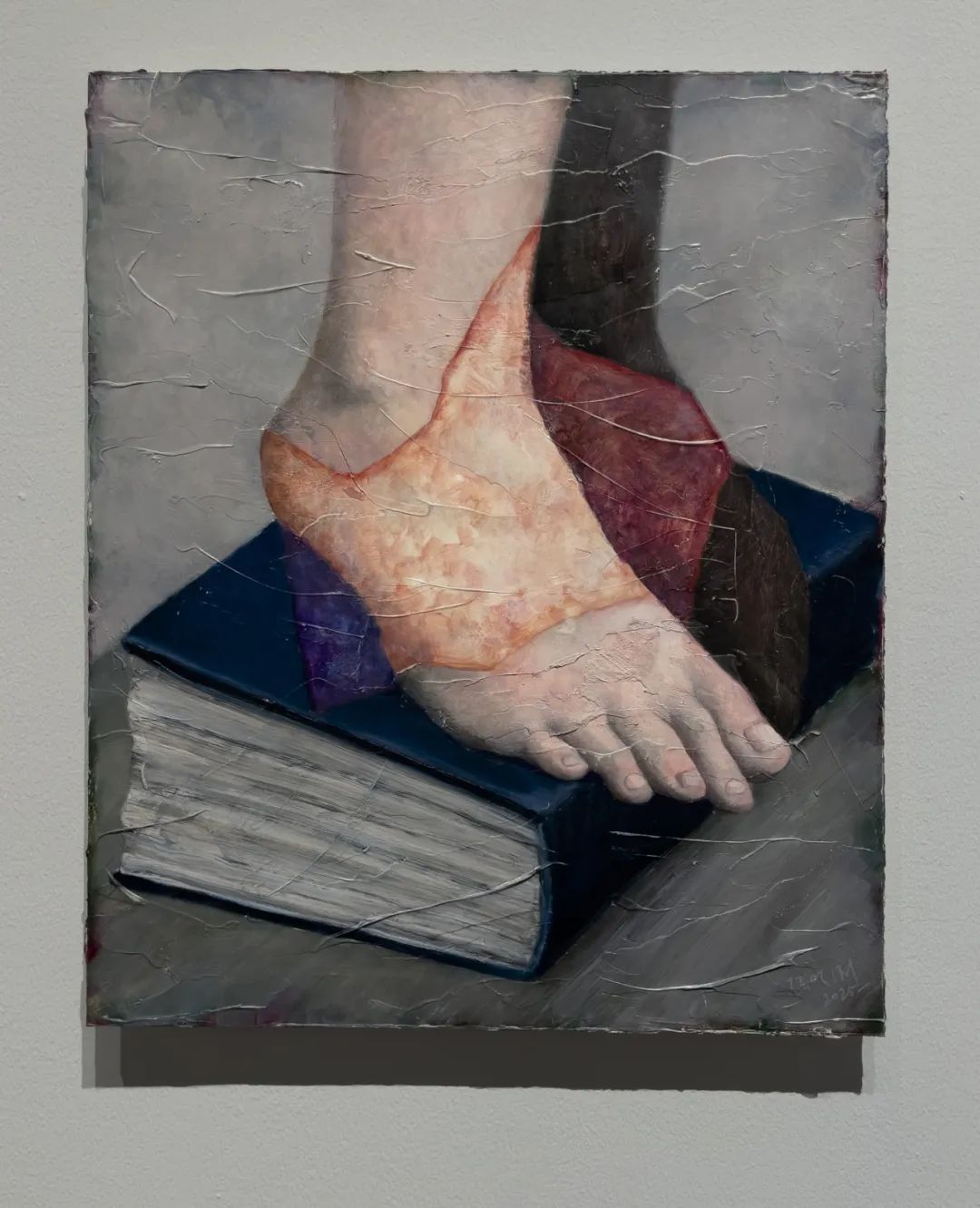

很快,这种对图像的探索,让位给了对记忆与时间本身的追问。“失忆与记忆”系列中,时代的经验变成了作者诗意的目光;“蜉蝣日记”里,孤独、死亡与悲剧的主题反复出现。一个艺术与时代的“读者”,转变为一个倾诉个人生命体验的“作者”。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

如今,在松美术馆,“读者与作者”作为张晓刚最新的大型个展,展出了艺术家横跨五十年的创作。这次展览并非一次线性的回顾,而是策展人崔灿灿在与艺术家进行了近二十次深入对谈后,以“集群分析”的方式,将新旧作品并置、穿插,试图测量其创作与个人、历史之间不断变化的尺度。

“读者与作者”作为展览的主题,其灵感来源于一篇关于奥登的评论文章。在崔灿灿看来,这个概念并非一个先入为主的框架,而是从作品和展览结构中自然生长出来的。它既是张晓刚的个人方法论,也暗示着一种普遍的处境:我们都始于“读者”,通过时代与现实获取养分;但终将渴望成为“作者”,去讲述自己的故事。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

读者与作者的身份是流动的。在策展逻辑上,崔灿灿将自己和观众都置于“读者”的身份,通过对张晓刚五十年作品的重新阅读与编排,试图激发和重构我们对这位“作者”的理解。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

此次展览,是张晓刚继近两年一系列大展后,对其创作生涯的一次深入梳理。在一个图像泛滥、价值分裂的时代,重访一位艺术家漫长而持续的探索,本身就构成了一种抵抗。“读者与作者”的关系,也在此刻获得了新的意义。正如崔灿灿所说:“将这个概念放到中国当代艺术的脉络中,就更加清晰了……我们开始追问:我们应该描绘什么?我们应该如何去描绘?我们与西方的当代艺术究竟有何不同?这,就是一个‘作者’意识的诞生。”

以下文字整理自张晓刚、崔灿灿采访

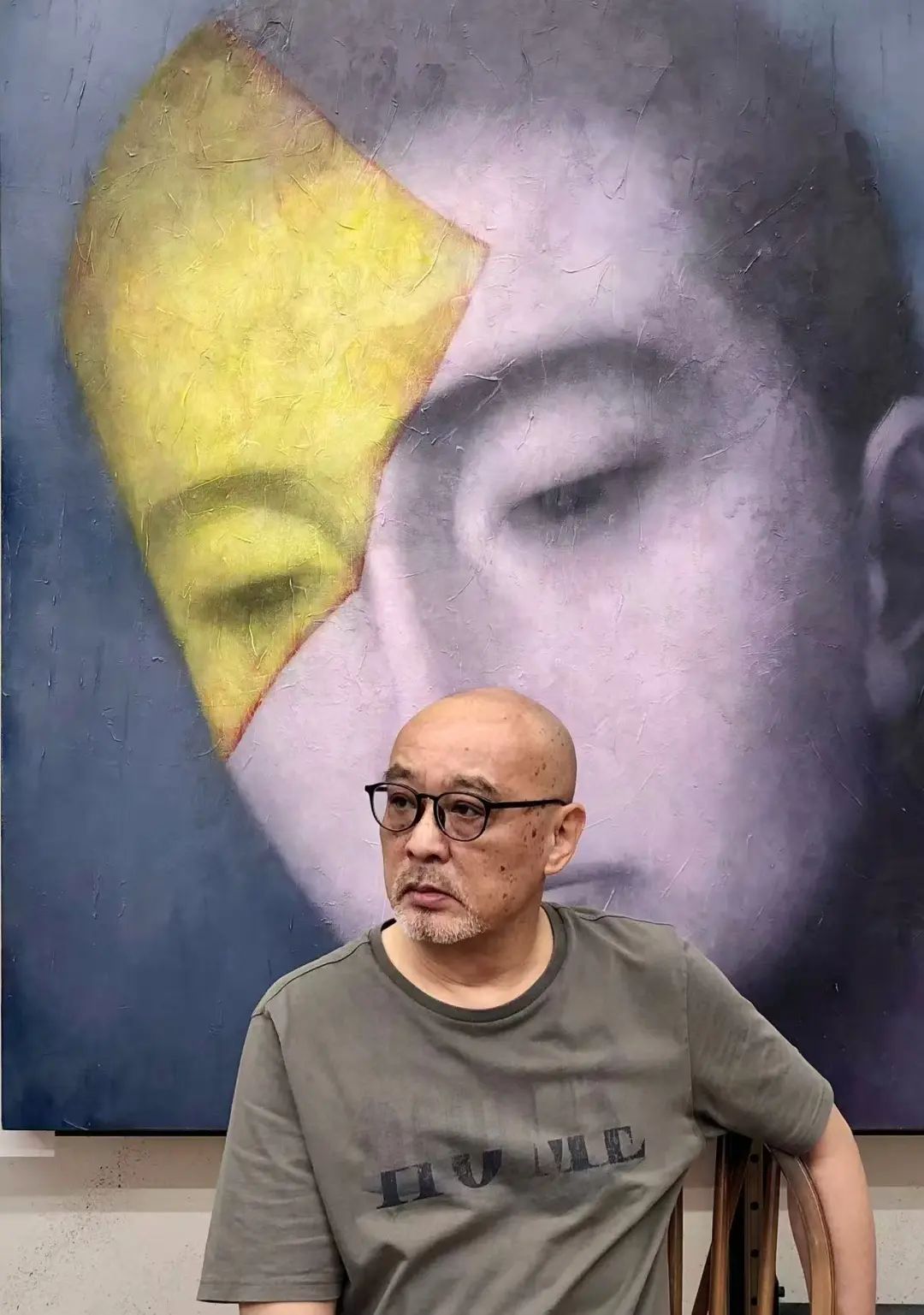

艺术家 张晓刚

此次展览的特别之处

近两年我在不同的城市做了一系列展览,起点其实是上海龙美术馆的那场,它主要聚焦于我疫情以来创作的一批新作品,当然也点缀了一些旧作。那次展览的核心线索,是想呈现我在这段特殊时期里的新思考,所以它更像一个主题展。

有了龙美术馆的展览作为基础,我故乡的昆明当代美术馆也向我发出了邀请。他们希望趁着这批作品还在我手上,也能在昆明展出一次,并为此增添了一些与云南相关的、带有回顾性质的作品,让它与我的故乡有了更深的联结。

昆明的展览之后,之前一直希望能合作的复星艺术中心也顺势促成了成都的展览。那次规模相对小一点,基本延续了昆明展览的线索。

这次在松美术馆的展览,筹备过程非常深入。我和策展人崔灿灿来回聊了大概有二十次,每一次都极为深入。我们一起反复斟酌、挑选、调整每一件作品,最终构建出一个带有回顾性质的展览框架。崔灿灿甚至将我早期学画时的作品也纳入其中,时间跨度一下子拉长到了五十年。

这个展览看起来像一个大型回顾展,但它本质上依然是一个主题展。策展人并没有按照传统的时间顺序来叙事,而是从一个独特的视角,采用一种“集群分析”的方式,来探讨我作为一名艺术家的创作历程。因此,在展览的呈现上,你会看到回顾性的作品与最新的创作并置,新旧作品穿插、混合在一起,共同讲述一个跨越时间的故事。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

“读者”与“作者”的关系

对我来说,“读者”与“作者”从来不是两个独立或先后存在的概念,它们是相互交织、彼此作用的。

在创作中,你既是作者,也必然是读者。当你以作者的身份进行创作时,其实内含了双重的阅读:一重是对他人作品的阅读与吸收,另一重则是对自我过往创作的回溯与审视。因此,这并非一个先读后写的时间次序问题,而是一个根本的“身份”问题。你是以读者的身份去创作,还是以作者的身份去创作?你是带着创作者的视角去阅读,还是作为一个纯粹的读者去欣赏?这两种不同的身份定位,会带来截然不同的结果。

这个概念,最终也成为了我这次展览的核心切入点。崔灿灿一开始压力很大,因为关于我的作品,过往已经有了太多的论述,要找到一个全新的角度难度是比较大。我们为此反复交流,探讨究竟该如何突破。

就在我们密集的对谈中,有一天他提出想从“读者与作者”这个角度来审视一位艺术家的成长轨迹。他希望以我为案例,探讨一个更广阔的议题:整个中国当代艺术创作生态中的一个普遍性问题。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

以“血缘与阴影”作为公共叙事的起点

我觉得崔灿灿是选择了一个更个人、也更向内的视角。他深入挖掘了我生命中一个他认为至关重要的核心——我与家庭的关系,以及这种关系是如何塑造了我内在的心理结构。他试图从一个“人”的根本出发,从我内在的动因去探寻我艺术创作自身所遵循的内在逻辑。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

时代洪流中的我们

我认为我们是无法脱离自己所处的时代来审视自身的。这背后有一个很重要的原因:中国的社会太特殊了,它永远处于一种剧烈的变化之中。尤其我们这一代人,在短短几十年里就亲身经历了太多翻天覆地的变革。我们仿佛永远被时代的大潮推着走,你时刻都会被外部的环境所提醒、所影响。

这种被时代裹挟的感觉,对于我们这一代人来说,体验可能尤为明显和深刻。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

今年创作上的变化

今年的创作,我的重心主要还是放在“语言”层面,也就是在不断探索和尝试一些新的表现方法。至于主题,对我而言,它其实一直是一个来回往复、循环审视的过程。关注的核心议题不会轻易改变,只是在其中不断地回溯与深入。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

策展人、写作者 崔灿灿

展览主题的由来

最初的灵感来源于我读到的一篇关于诗人奥登的评论文章,其中提到了“读者性”与“作者性”的说法。我当时就觉得这个提法非常好,而且它非常契合张晓刚的创作路径。

我的工作方法是,先不急于定下宏大的主题,而是先把展览的具体单元和框架构建出来。因为一旦单元的内容和结构清晰了,它们所要传达的意义也就随之明确了。

我们当时梳理出了十几个不同的主题方向,并据此构建了展览的各个板块。当这些单元都基本成型后,我们才回过头来思考:应该用一个什么样的核心概念,来精准地描述和串联起这些单元之间的内在关系?

在这个阶段中,“读者与作者”这个概念才最终脱颖而出,成为了贯穿整个展览的线索。它不是一个先入为主的框架,而是从作品和展览结构中自然生长出来的最佳概括。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

我们都是读者与作者

在我看来,“读者与作者”既是艺术家的个人方法论,也是每个人都内嵌其中的一种状态,不仅是我们这一代人。

我们都始于“读者”。通过阅读、通过所处的时代、通过身边的现实,来获取知识、见闻、感知和最初的语言。然而,当我们渴望成为一个真正的“作者”时,又必须从这一切吸收来的养分中,去讲述属于自己的故事,去寻找独一无二的生命体验,去锤炼真正属于自己的语言。

所以,这并非某一代人的独特课题,而是我们所有人共同的处境。我们每个人,都始终处在“读者”与“作者”这两种身份的不断切换与交织之中。我们的一生,就是在个人与时代、现实与理想的复杂关系里,不断地穿梭、拉锯,并在这个过程中,持续地寻找和确立新的身份。

这两种身份是相互激发、相互定义的。一个“读者”的全新发现,会重新激发和重构一个“作者”的创作;而一个“作者”的表达,也必然饱含着他作为“读者”时那沉淀下来的目光。

将这个概念放到中国当代艺术的脉络中,就更加清晰了。曾经,在八十年代,人们集体扮演着“读者”的角色,谦卑而热切地向西方学习。但随之而来的,必然是“作者”意识的觉醒——一种关于中国当代艺术的自我确认。我们开始追问:我们应该描绘什么?我们应该如何去描绘?我们与西方的当代艺术究竟有何不同?这,就是一个“作者”意识的诞生。

从“小家庭”到“大家庭”

这次的策展视角,恰恰能揭示许多在过去的研究中未被触及的深层问题。以往,我们对张晓刚的解读,习惯于将他放置在一个宏大的时代叙事里去讨论。但这种方法忽略了一个最根本的问题:即便身处同一个大时代,为什么人与人之间会如此不同?究竟是什么塑造了一个人的独特性?又是什么最终成就了一位艺术家的“作者性”?

所以,这一次我们选择从一个更微观、更私人的切入点开始讲述——从他的“小家庭”开始。我们深入探寻家庭对他至深的影响,比如他与母亲的关系;我们回溯1984年的那场大病,如何在他的作品中留下印记;我们审视他父母留下的旧物,怎样成为了他创作的灵感来源……

我相信,正是这些看似属于个人的、细微的生命经验,才真正构成了张晓刚艺术创作的内在肌理,也是理解他独特的“读者性”与“作者性”的关键所在。

张晓刚个展“读者与作者”展览现场,松美术馆

历史语境中的“图像学”

要客观地评价一段历史,我认为首先必须回到它最初的语境中去,要暂时搁置当下的看法。在九十年代初那个特定的历史时期,中国的艺术主流是什么样的?当时,大量的绘画和形象创作,其实还都笼罩在一种现代主义学院派的氛围里。可以说,我们还没有真正进入属于自己的“当代时刻”。

在这样的背景下,“大家庭”系列那种看似简单却能深入人心的形象,其实是中国当代艺术的一次关键“减法”。它成功地将过去那些复杂的、从西方借鉴来的语言,简化、提炼成了我们自己的视觉符号和内心表述。

站在今天回看,很多人可能会觉得那个所谓的“图像学时代”有些过于漫长,甚至泛滥了。但是,我们不能忽略一个事实:对于1993年的中国当代艺术而言,对于张晓刚而言,这种对“图像学”的需求是无比真切和迫切的。

尽管我们日后可以用更多元的观点来重新审视它,但只有回到事物本身的历史逻辑中去,我们的讨论才能称得上是客观的。

张晓刚个展“读者与作者”开幕现场

图片致谢:松美术馆、张晓刚工作室