在白水的艺术中,始终存在着两条看似悖论却又彼此纠缠的源流。一条,是浸润于血脉深处的江南。它并非一个明确的地理符号,而是一种近乎无意识的迷恋,一种在创作中反复回响的召唤。这召唤,长久以来潜藏于她对“水”这一母题的执着之中,直到与吴冠中先生跨越时空的作品对话,才让她恍然彻悟,原来,那份看似自然流淌的表达,正是对一种乡愁式文化基因的不断回溯。

而另一条源流,则携带着西方艺术的严谨与当代的代码。她的艺术启蒙,并非氤氲的笔墨,而是西式素描所构建的理性与结构,这为她感性的东方内核,预设了一种冷静的观看之道。如今,她将AI算法视为这个时代毋庸置疑的“新笔墨”。这并非对传统的断裂或背叛,而是在吴冠中那句“笔墨等于零”的哲学密匙下,对“工具”的一次彻底祛魅——既然一切媒介终为表达服务,那么代码的逻辑与水墨的晕染,便可在本质上达成和解。

同时,她也警惕着这种和解中的陷阱。在她与AI构建的共创关系中,AI被限定为一个知识渊博的“档案员”与“重组者”,而那个真正从“无”到“有”、创造“新词”的权力,则被她牢牢地掌握在自己手中。这使得她的创作,超越了技术,成为一场关于“何为原创”的持续诘问。

最终,这两条源流的交汇,催生出一种独特的艺术生态。贯穿其中的,是她所言的一种独属于女性的“水”之力。它并非冲击之力,而是渗透之力;它不追求瞬间的爆发,而在于持久的消解与包容。正是这种“以柔克刚”的韧性,成为了消解其创作中东西方、感性与理性、手工与算法等诸多悖论的溶剂。她的艺术,也因此成为了一次对故乡的回归,和一场向未来的远行。

水:记忆与技法的交汇

《水乡吟·吴冠中 白水对话展》展览现场

RONG 源艺术空间,2025年

白水的艺术,是一场东方血脉与西方技法的交汇。

他画笔下的核心母题“水”,源自江南水乡的无意识记忆;而承载这份根源情感的,却是严谨的西式素描功底。

如今,这份独特的艺术基因,在与前辈师友的持续对话中不断演化,最终融汇成一条独属于她的“河流”。

《水乡吟·吴冠中 白水对话展》展览现场

RONG 源艺术空间,2025年

Q:

您的个人介绍和近期展览《水乡吟》都突出了“水乡”这一根源。江南的成长经历,尤其是“水”这一核心意象,是如何塑造您最初的艺术感知和创作母题的?它在您的艺术世界中扮演着怎样的角色?

白水:

自从我开始艺术创作以来,“水”就一直是我所有作品中的一个核心元素。坦白说,在很长一段时间里,我自己也不明白为什么会下意识地选择它。

直到最近,我们围绕吴冠中先生的“水乡”主题作品进行了一次对话展,这让我恍然大悟,终于找到了答案。我想,这大概是我情感的一种不自觉的表达。我从小在水乡长大,“水”这个元素可以说早已深深地刻在了我的骨子里。因此,当我在创作时,它便非常自然地融入进来,贯穿了我的整个艺术生涯。

白水《道法三千·水乡1》

综合材料,100 × 168 cm,2023年

白水《道法三千·水乡5》

综合材料,168 × 100 cm,2023年

Q:

在您学艺、从艺的过程中,哪些人、老师、艺术家对您产生了比较大的影响?

白水:

很多人会问我,是不是从小就跟着父亲学习笔墨,走传统国画的路子?但实际上,我的艺术启蒙老师是一位研习西方绘画的老师傅,所以我的根基是建立在素描和西方艺术之上的,这段经历对我的影响非常深远。因此,在我的许多作品中,包括一些前辈和老师也常说,能看到很明显的素描功底和西方式的表达方法。

到了近些年,在我的艺术创作过程中,又有幸得到了许多老师的指点。比如我的博士生导师张子康老师,以及像丁乙老师、周春芽老师、薛松老师这些亦师亦友的前辈们,他们都是上海艺术界我非常敬重的艺术家。我经常会和他们交流,向他们请教,每一次的探讨,以及观摩他们的作品,都让我获益匪浅,也得到了非常多的启发。

《水乡吟·吴冠中 白水对话展》展览现场

RONG 源艺术空间,2025年

Q:

这次展览中的作品,在创作观念上有什么变化吗?

白水:

说起来,我这次创作的“水乡”系列,在表达上和以往有很大的不同。过去我的作品可能更偏向抽象,色彩也更丰富一些,但这一次,我尝试用了几何图案来诠释“水乡”这个概念。

这其实是用一种相对具象的几何图形,去承载和表达“水乡”在我心中那种抽象的、属于情感层面的概念。

我觉得我的风格万变不离其宗,始终贯穿着两个核心:第一,是永远存在的“水”的元素;第二,东方与西方艺术的融合。

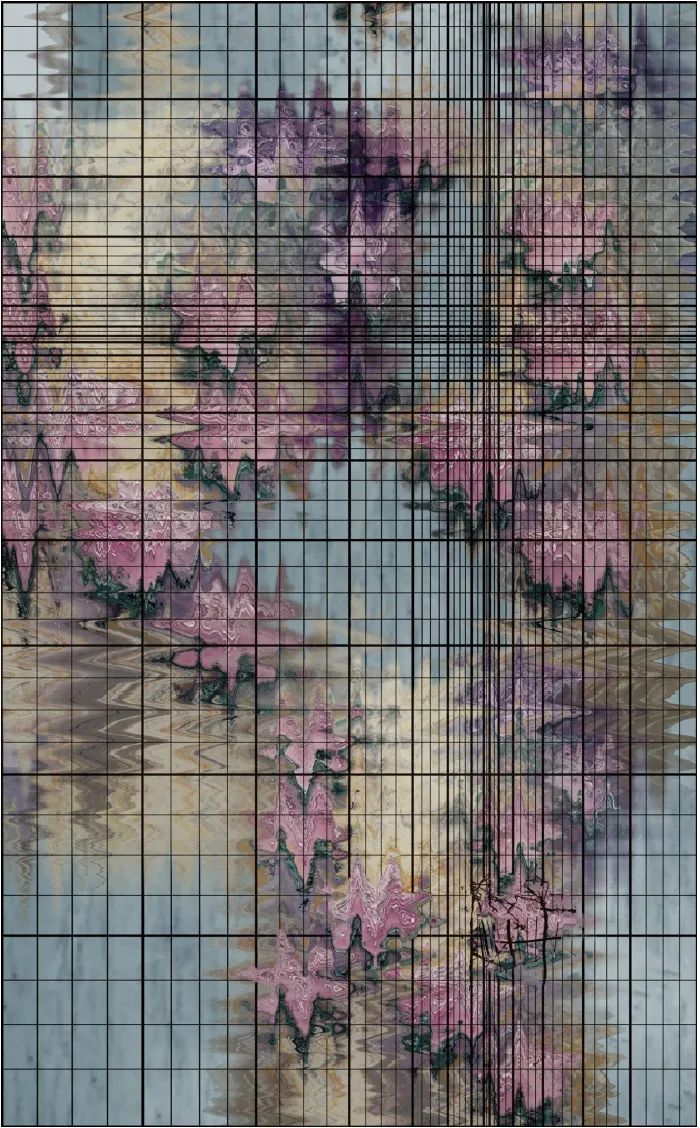

白水《道法三千·水乡6》

综合材料,83 × 380 cm,2023年

白水《道法三千·水乡2》

综合材料,100 × 168 cm,2023年

一“点”乡愁,各自东西

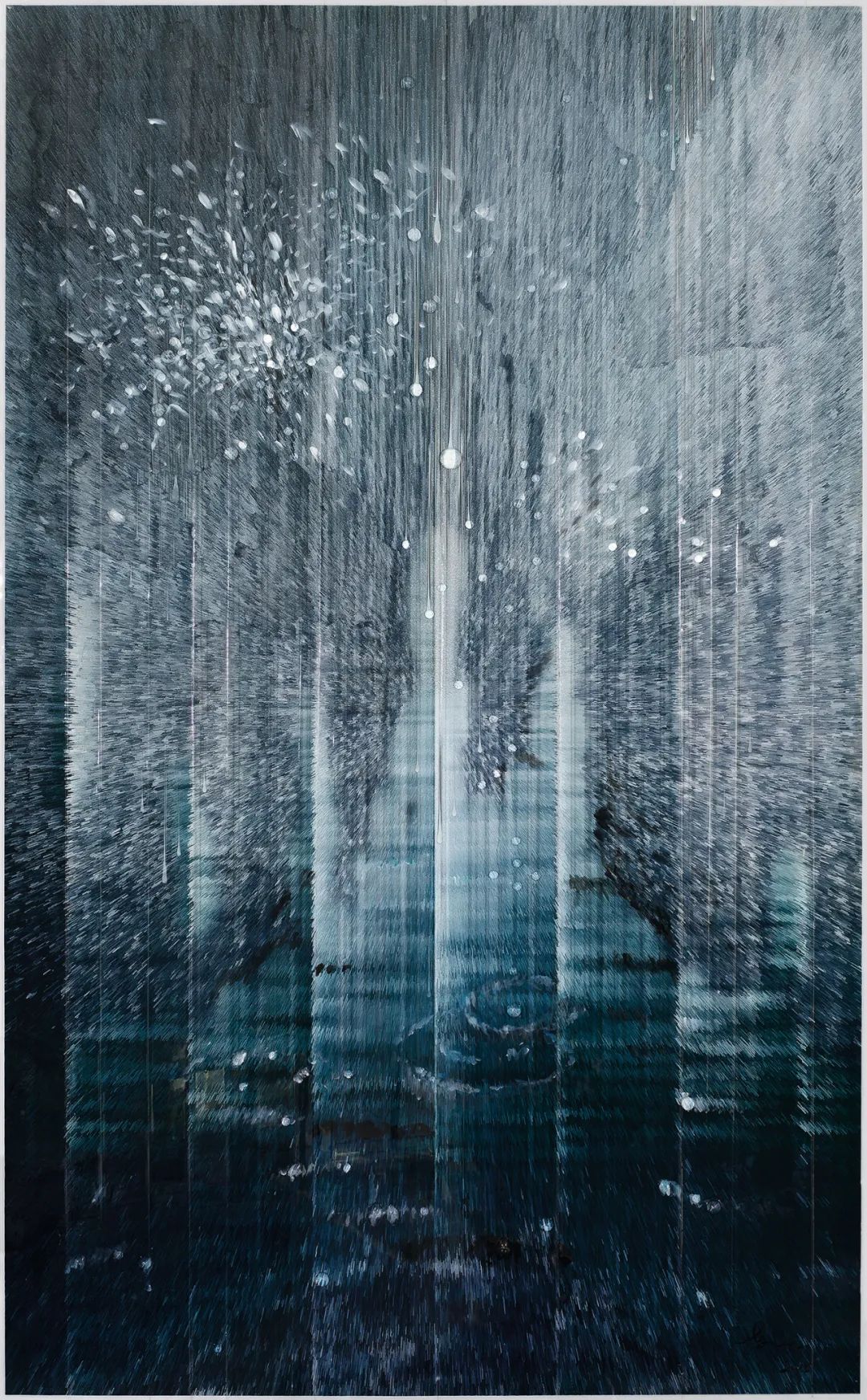

白水,《雨滴》(Raindrop)系列

巴塞尔艺术展迈阿密海滩展会现场,2024年

与吴冠中的对话,始于一个“点”。

从吴的“点”中,白水看到了雨滴的宇宙;又在他的风景里,认出了共同的心灵故乡。

吴冠中用乡愁的语言,白水则以当代的几何回应。殊途同归,对应的都是那份本心。

白水《雨滴》(Raindrop)系列

巴塞尔艺术展迈阿密海滩展会现场,2024年

Q:

在展览《水乡吟》中,您的新作与吴冠中先生的版画并置展出,像是一场“跨越时空的对话”。您如何理解吴冠中先生的艺术理念?您的作品又是在哪些层面上与他产生了回声与共鸣?

白水:

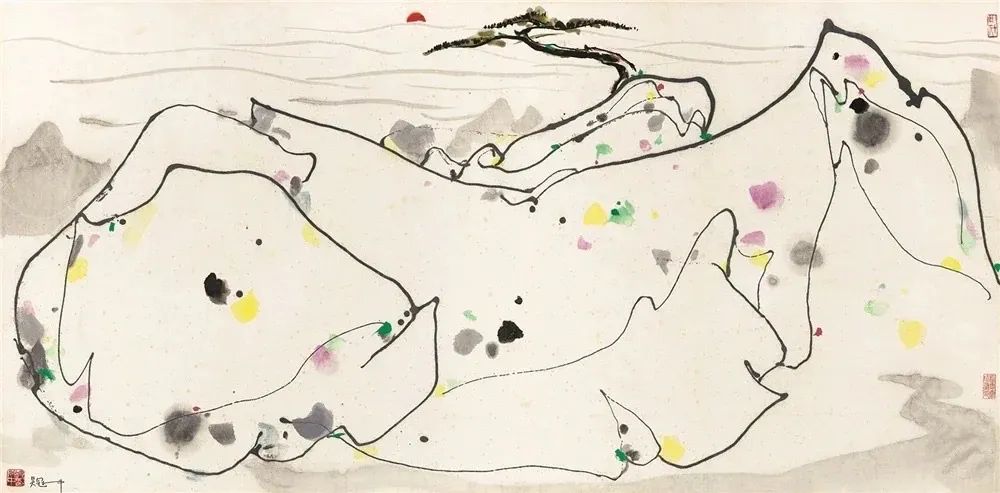

吴冠中先生作品中的“点”让我意识到一个“点”原来可以不只是一个“点”——它蕴含着巨大的能量和可能性。这个想法,也直接影响了我后来创作的“雨滴”系列雕塑装置。

在吴冠中先生的“点”中,我仿佛看到了雨滴的一生。所以,我想把这个概念进一步深化,将一颗雨滴的生命,从诞生到消逝,视为一个完整的轮回。这其中,既有“生”与“死”的循环,也引申出关于“永恒”与“再生”的思考。

当我欣赏吴冠中先生描绘水乡的作品时,我感受到的远不止是简单的房屋、树木和流水。我能清晰地读到一种深植于作品中的情感——那是一种对故土的乡愁与热爱。他画的,是他的心。

吴冠中先生的作品就像一面镜子,让我猛然发现,原来在我自己的内心深处,也埋藏着对水乡同样深厚的感情。正是为了表达这份属于我自己的、更当代的情感,我才在这一批创作中,除了惯用的点、线、面之外,特意融入了大量的几何结构。这是一种更有意识、也更偏向西方的视觉语言。

所以,如果说我的作品与吴冠中先生的创作有何共鸣,那绝非技法上的呼应。我们真正的共同点,是对水乡那份共通的热爱。或许我们各自的情感不尽相同,他表达的是一种乡愁,而我融入了当代的思考,但那份爱的源头,是一样的。

吴冠中先生就像一位“穿越者”,他的艺术理念超越了时代。他曾说过,艺术的本质是表达情感,而不仅仅是描绘一个具体的形象。所以,当这些情感通过几何图形的方式被带入和结合之后,你依然能从中感受到一种真挚的内核。我想,这就是我们所说的,那种回归本心、表达真情的文化精神。

吴冠中《黄山看日出》,盖章丝网版画

白水《雨滴1》

主体尺寸:74 × 120 cm

底座尺寸:100 × 100 × 10 cm

透明树脂,镜面不锈钢,水晶玻璃,2024年

白水《雨滴2》

主体尺寸:65 × 105 cm

底座尺寸:100 × 100 × 10 cm

透明树脂,镜面不锈钢,水晶玻璃,2024年

白水《雨滴》系列

透明树脂,镜面不锈钢,水晶玻璃,2024年

3颗《雨滴》艺术装置被上海兴业太古汇永久收藏(作品实景图)

AI笔触下的东方哲思与女性力量

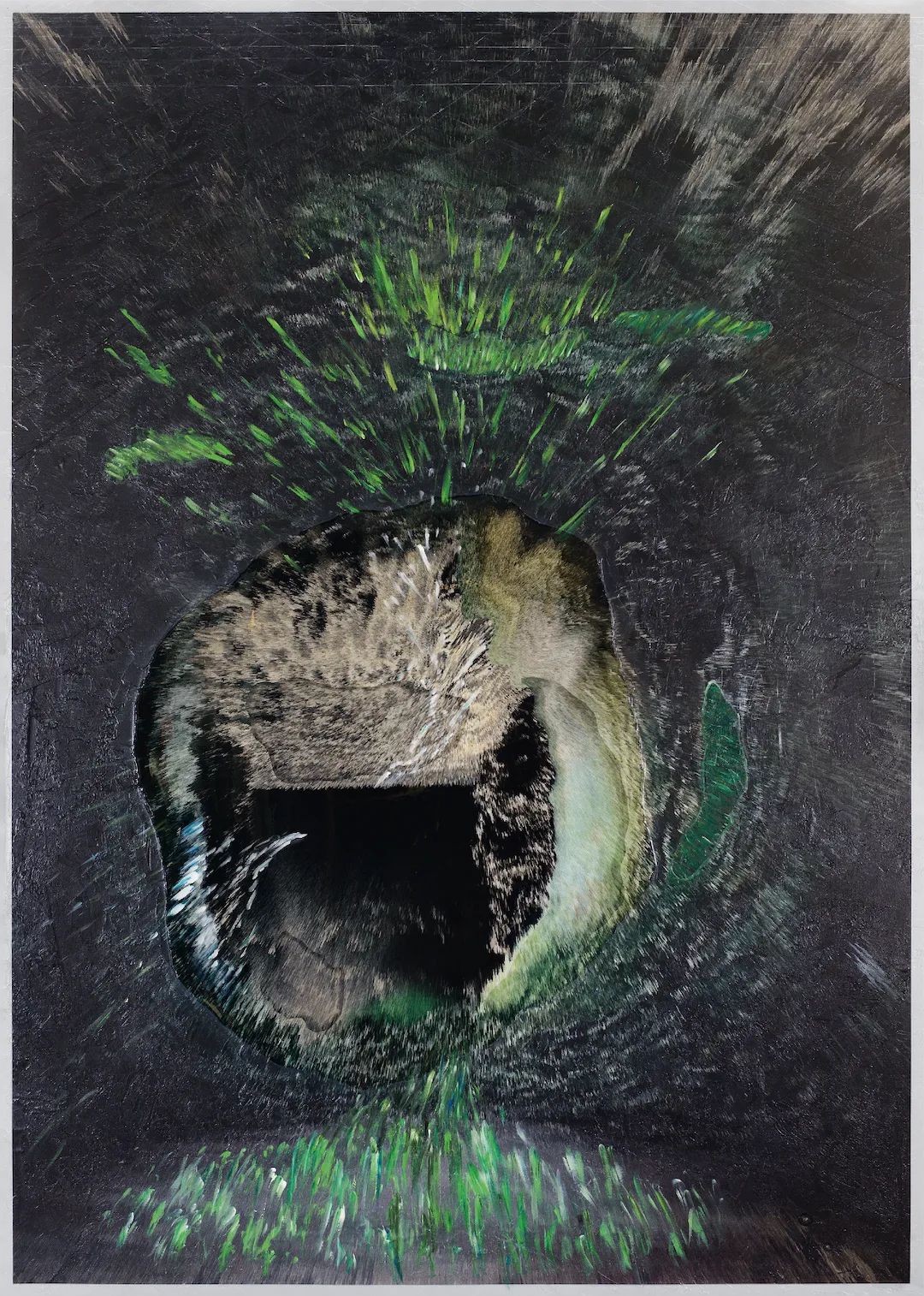

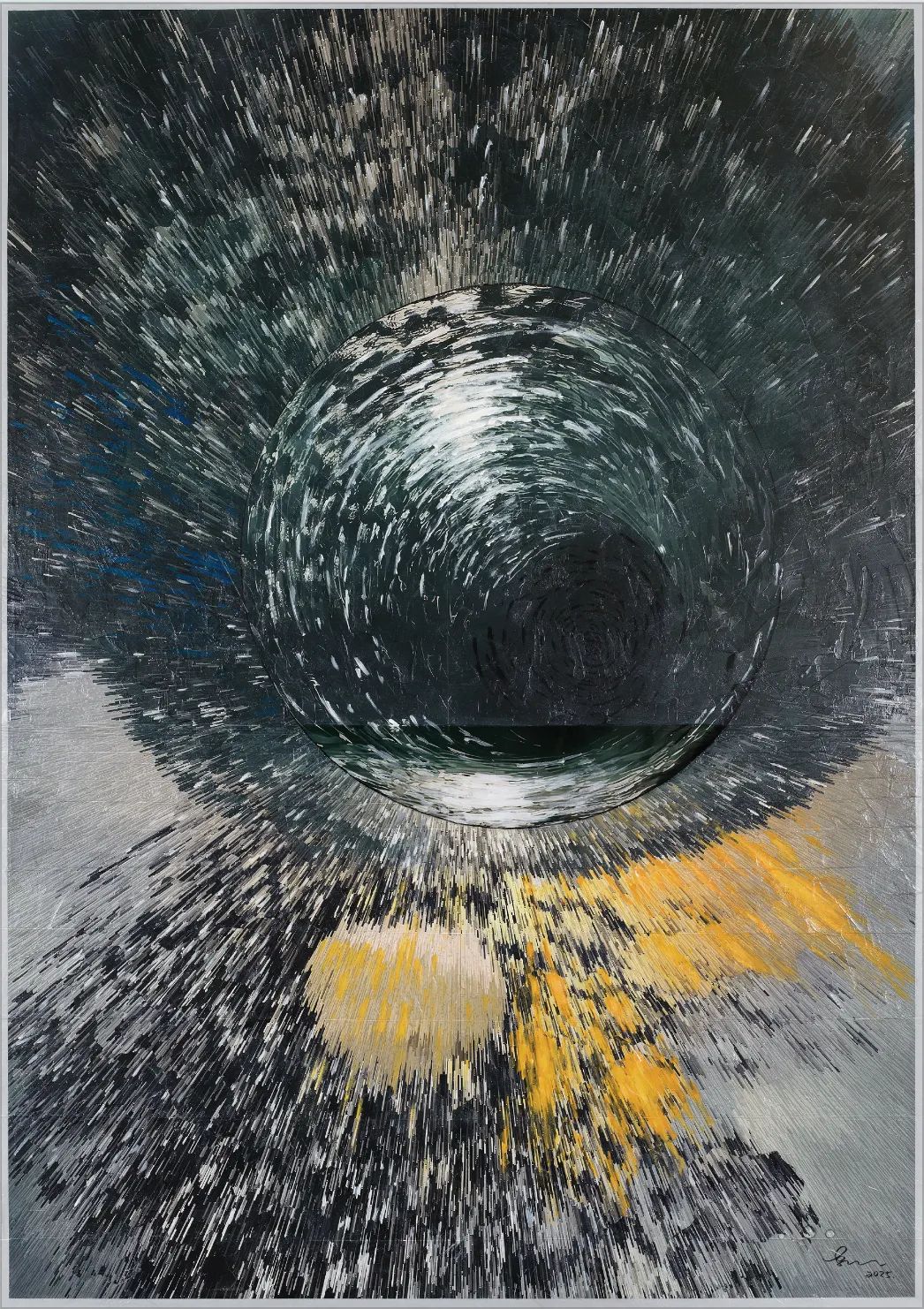

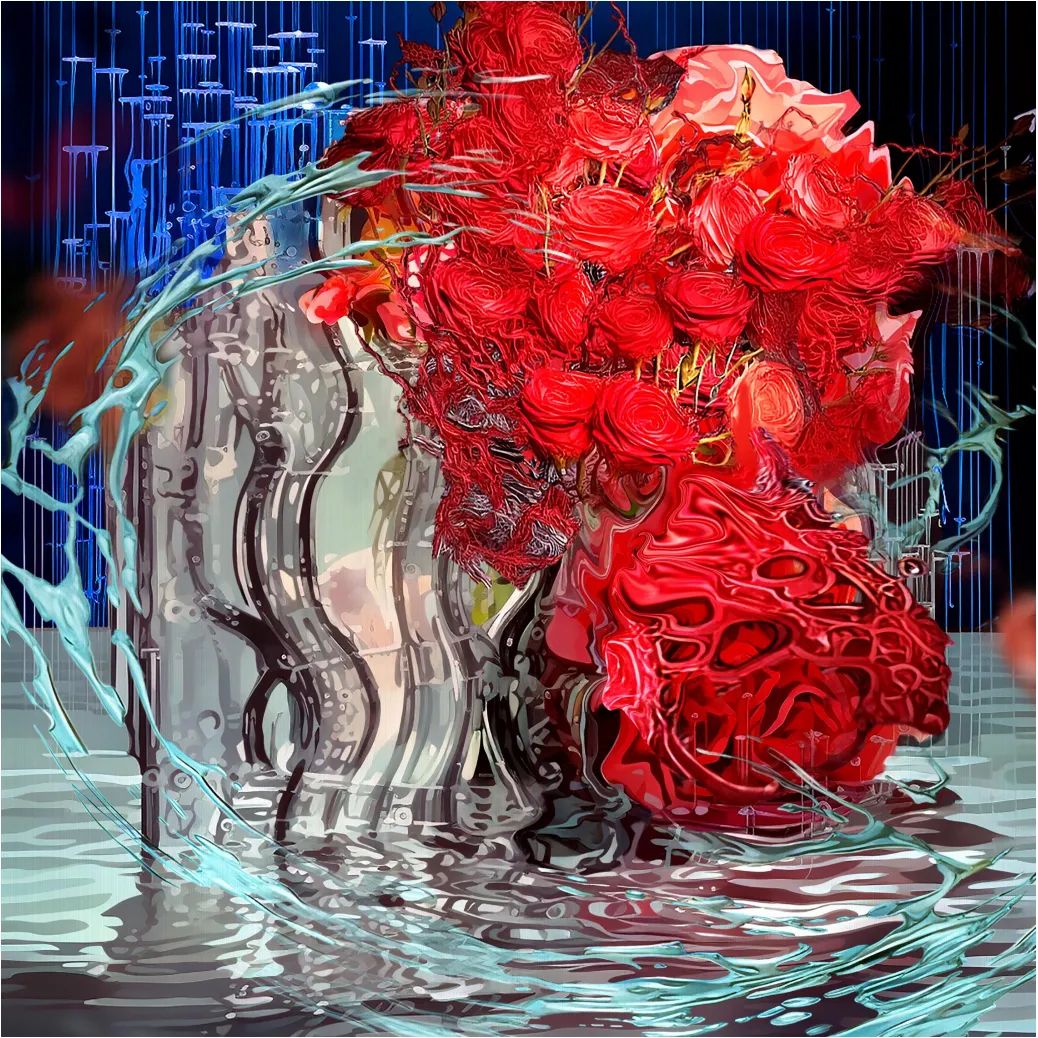

白水《地心1》

布面丙烯,综合材料,210 × 300 cm,2025年

一滴水,是她的宇宙,也是她的故乡。

她以道家的循环为心法,以AI的算法为笔触,将东方的哲思,注入西方的神采。

贯穿其间的,是女性那股以柔克刚的水之力。

白水作品参加上海西岸艺术与设计博览会展览现场,2024年

Q:

您的一些作品系列,如《海洋》、《地心》系列,探索的是地球的深层规律。这一题材共同揭示了您对自然、宇宙和人类存在的哪些思考?

白水:

一直以来,我的创作更多是围绕着天地、自然这些宏大的宇宙观。但我常常自问:如何才能将这些宏大的概念,与我们具体而微的生活、与我自己真正地连接起来呢?

后来,我找到了一个完美的媒介——雨滴。宇宙如此宏观,雨滴又如此微观,它却能将两者紧密地“纠缠”起来,形成一个充满力量的循环。

而最终让这一切豁然开朗的,是我自己的成长经历。我是在水乡长大的,水,就是我的生活本身。当想到这一点时,宏大的宇宙、微小的雨滴,以及我生于斯长于斯的水乡记忆,三者完美地贯通了。

所以,整体的感觉一下子就完整和清晰起来。这也让我瞬间明白了自己创作的本源,回答了那个最初的问题:我为什么会选择“水”作为我的表达核心。

白水《海洋8》

布面丙烯,综合材料,80 × 80 cm,2024年

白水《海洋12》

布面丙烯,综合材料,90 × 120 cm,2024年

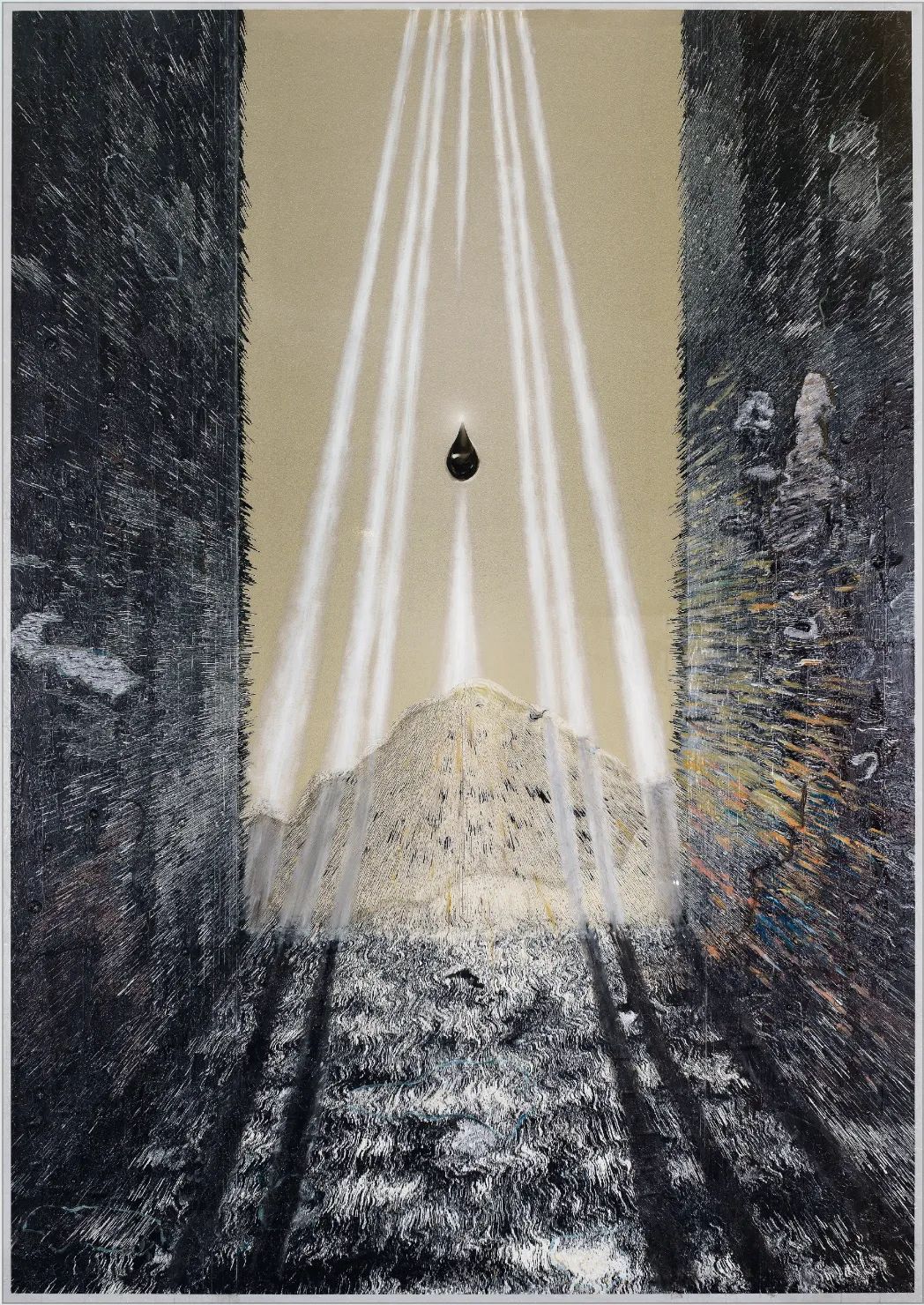

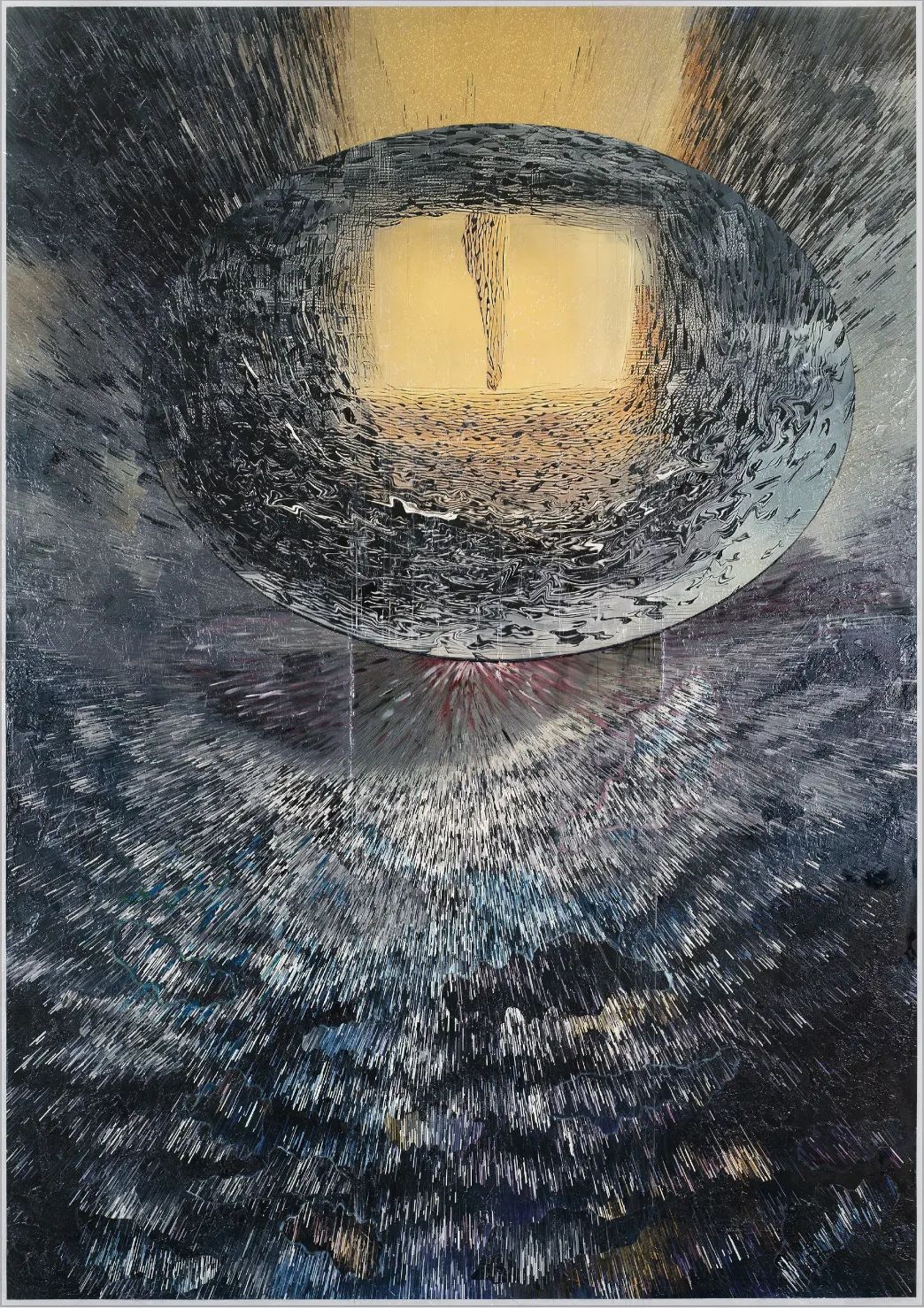

白水《地心2》

布面丙烯,综合材料,210 × 300 cm,2025年

白水《地心4》

布面丙烯,综合材料,210 × 300 cm,2025年

白水《地心5》

布面丙烯,综合材料,210 × 300 cm,2025年

Q:

您的作品中充满了东方哲学与西方意象的碰撞与交融,例如《浮动》系列中的竹与玫瑰,《吉龙》装置中东方的龙图腾与西方的史诗等等。您是如何看待和运用这些不同文化符号的?您追求的是一种怎样的对话与平衡?

白水:

其实,我所有的作品背后,都有一条核心主线贯穿着。这条主线的根基,是我与生俱来的、最底层的文化基因——道家哲学。它赋予了我一种理解生命、万物以及东西方文化的独特力量。

为了将这种哲学思想转化为可视的艺术语言,我与AI进行了长达八、九年的深度合作。我们没有使用市面上通用的模型,而是基于我的语境共同开发了一套独有的软件系统,我称之为“道法三千”。

“道法三千”的创作过程是这样的:它首先会将一幅完整的画作,解构成3000幅小尺幅的、独立的作品。然后,这3000个片段会被提炼、融合成一个核心的视觉符号。最后,我们再用这个核心符号进行3000次重组,最终“纠缠”、“再生”为一幅全新的画作。这是一个从一到三千,再从三千归于一的循环。

所以,这套艺术语言是完全属于我自己的。它所蕴含的真正的力量,正是源自道家的哲学思想。这种力量是内敛的,它暗藏在作品的无数细节之中,如果你不仔细看,可能无法察觉,但它正是我们传统文化中最根本的精神内核。

然而,拥有了这样一个深厚的东方哲学内核,我的表现手法却可以是极其西方和当代的。例如,我会借鉴西方古典艺术中对“神性”的表达方式,用更绚烂、更具冲击力的色彩,去捕捉那种精神层面的光辉。

最终,我的每一幅作品,都是将西方艺术中“神性”的色彩表达,与“道法三千”的道家观念相结合的产物。

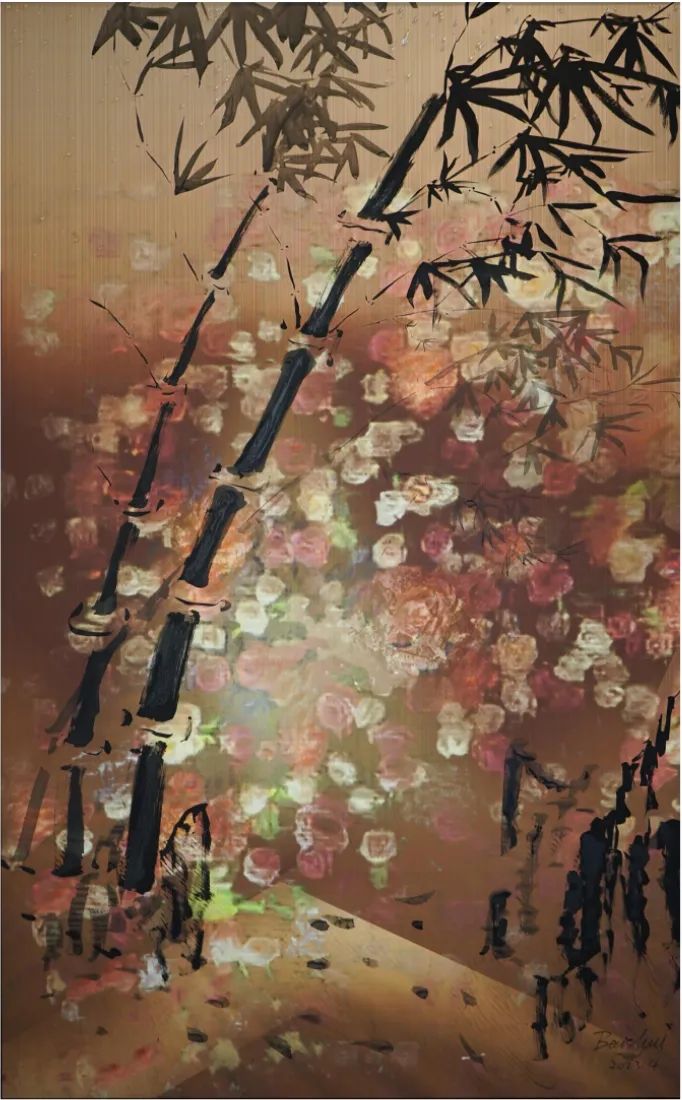

白水《道法三千·水乡3》

综合材料,168 × 100 cm,2023年

《观自在》白水个展现场

春美术馆,2025年

Q:

作为一位女性艺术家,您认为您的性别身份是否为创作带来了独特的视角、敏感性或力量?这在您对自然、生命和科技的表达中有何具体体现?

白水:

无论在生活还是工作中,我都越来越深地体会到,女性拥有一种独特而强大的力量,那就是“柔韧性”。

这种力量,就像水一样。它或许不像男性那样,表现为一种直接的、爆发式的冲击力,但它的内在,却蕴含着更为持久和坚韧的能量。

随着时间的沉淀,这种看似柔软的特质,会逐渐转化为一种更强大的力量——“以柔克刚”。

我想,这便是女性力量最核心的体现。而这种源自于“水”的哲学,也自然而然地流淌在了我的每一件作品之中。

艺术家白水在迈阿密艺术巴塞尔

一切技法和媒介,都只是工具

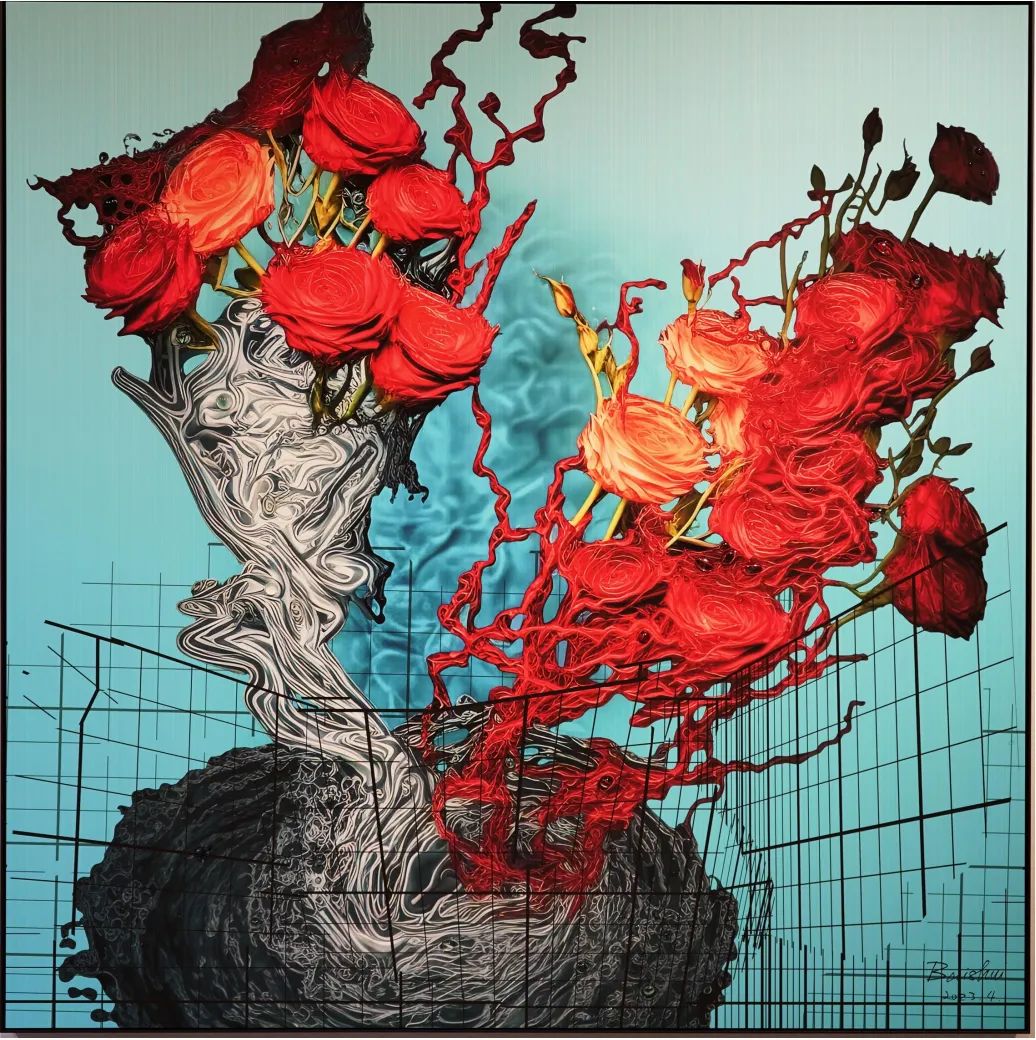

白水《光影1》

布面丙烯,综合材料,120 × 194 cm,2025年

“笔墨等于零”,AI便是她的新笔墨。

她用AI重组“旧语”,用自己创造“新词”。

白水《暗香1》

布面丙烯,综合材料,150 × 150 cm,2023年

Q:

AI、互动装置、数字媒体在您的创作中扮演了核心角色。您最初是如何开始将科技与艺术结合的?科技对您而言,是实现想法的工具,还是已经成为您艺术观念密不可分的一部分?

白水:

我高中是在澳洲念的,学的恰好是计算机。我接触的是最早的DOS系统和编程语言,虽然现在早已过时,但那段经历在我心里埋下了一颗种子:我从不排斥计算机。

这种开放的心态,让我能够很自然地将AI和代码视为我创作的一部分。但真正让我将它视为创作工具的,是吴冠中先生的一句话“笔墨等于零”,对我启发极大。

他这句话的核心思想是:一切技法和媒介,都只是工具。艺术家真正要表达的,是超越工具之上的思想与情感。那么,既然笔墨是工具,计算机自然也是工具。

当然,不同的工具有不同的特性。多媒体的表达形式更立体,也更变幻莫测,它能在瞬间传递巨大的信息量。但静态作品也有它不可替代的魅力,它邀请你长时间地、静静地凝视,引导你在一个有限的画面里,向内挖掘出无限的深度。

白水《暗香2》

布面丙烯,综合材料,150 × 150 cm,2023年

白水《暗香6》

布面丙烯,综合材料,110 × 110 cm,2023年

白水《暗香7》

布面丙烯,综合材料,110 × 110 cm,2023年

Q:

您提到,要“警惕在技术驱动的艺术创新中丧失对自然美学的敏感度和深度”。在拥抱AI等前沿技术时,您如何确保作品依然保有人文的温度和东方的诗意?

白水:

关于AI创作,大众其实存在一个普遍的误区,认为,作品就是AI一手包办的,你只要下达一个指令,它就能凭空创造出完美的作品。

但实际上,AI的工作原理更像是“重组”,而非“原创”。它是在一个无比庞大的现有数据库中,根据你提供的元素,比如图片,去搜寻、匹配、并重新组合成一个新的图像。

因此,AI所用的所有“词汇”,都是本来就存在的。它的强大之处,在于它的检索和组合能力,这是人脑难以企及的。但是,它无法创造出这本百科全书里原本不存在的“新词”。

而这个“新词”,恰恰就是艺术中真正从零到一的创新,是必须由“我”,由艺术家本人来创造的。

所以,我始终坚持,艺术家必须保持自己的核心创作性,绝不能满足于让AI永远只做一个元素的“拼盘”。AI或许能帮你把想法打磨得更完善,但所有创作的根源——那最核心的、独一无二的创造力,永远来自于艺术家本身。

白水《浮动1》

布面丙烯,综合材料,120 × 194 cm,2023年

白水《浮动3》

布面丙烯,综合材料,120 × 194 cm,2023年

白水《浮光》

AI素材,艺术微喷印刷,水彩手绘,100 × 100 cm,2022年

把每一天,当作艺术的第一天

《水乡吟·吴冠中 白水对话展》展览现场

RONG 源艺术空间,2025年

以AI拆解,以人手重组,是她的方法,也是她的哲学——苟日新,日日新,又日新。

Q:

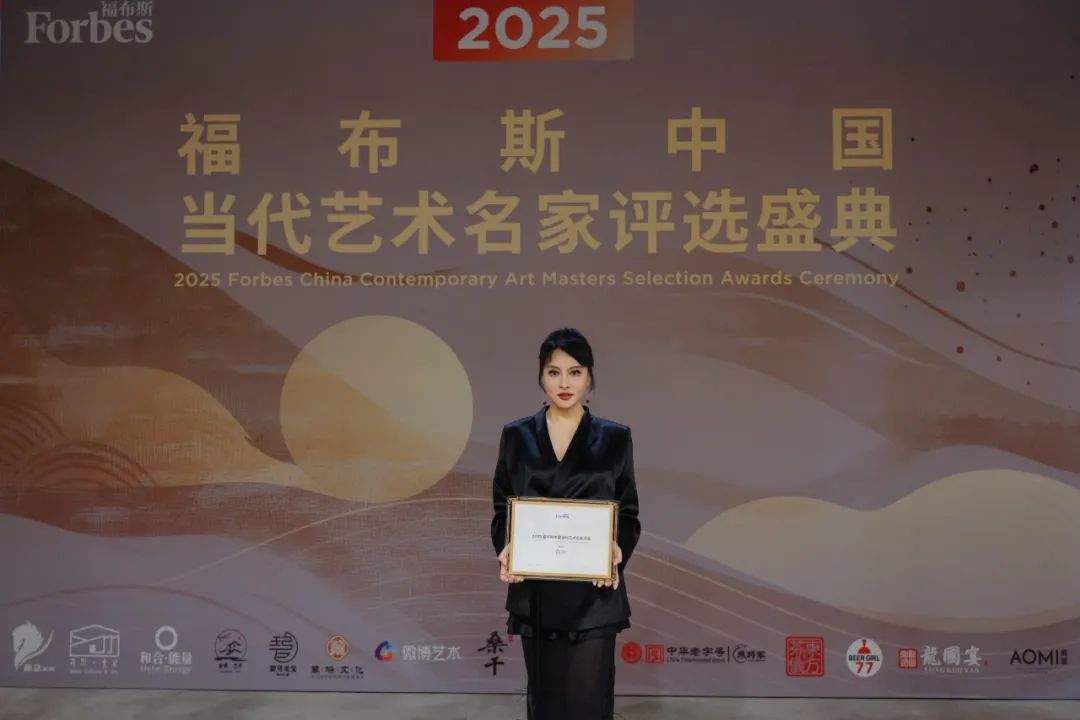

您被评为“2025福布斯中国新锐艺术家”,站在当下,您对未来有怎样的创作规划?在“新自然主义”的体系下,还有哪些想要探索的新领域、新主题或新媒介?

白水:

能获得福布斯给予的这份荣誉,我感到非常荣幸。我想,这份认可,或许正源于我一直以来坚持的独特创作路径。

我与AI进行了长期的深度互动。整个过程,始于AI的数字“拼贴”,我从最源头的元素开始;随后,我将它转化为物理“拼贴”;最后,再注入我作为一名人类艺术家的手感与温度。我想,正是这种贯穿数字与物理、融合AI与人手的独特表达方式,让我获得了福布斯的青睐。

这份荣誉,也激励着我去探索与AI合作的更多可能性。比如,我们正在尝试将“道法三千”的理念推向极致:将一幅画解构成三千个独立的能量片段,再将这三千个片段的力量重新聚合,最终通过一种全新的混合媒介手法,让它“再生”为一幅完整的作品。

我真正想做的,是在这个方向上实现新的突破,去开创一种前人未曾涉足的、全新的数字艺术语言。

艺术家白水在2025福布斯中国当代艺术名家评选盛典现场

Q:

艺术创作的道路漫长而深刻,如果用一句话来概括,您最希望观众从您的艺术世界中感受到什么?

白水:

我所追求的,不仅是每一次作品呈现上的焕然一新,更是希望能在其中注入一种全新的哲学思考。

这背后,其实是中国一句古老的智慧:“苟日新,日日新,又日新”。

它时刻提醒我,要将每一天都视为一个新的开始,把每一天,都当作我艺术生命的第一天。