铸造艺术馆没有选择在豪强林立的798 ,却在北京最大的一号地艺术区开疆拓土了。漫步艺术馆清新、明快的现代建筑与艺术融合后产生的异样兴奋让人很惬意。中国的建筑往往与皇权、传统意识和历史传说过多粘连。既使少有的艺术品、特别是与新的艺术形式与外在美感的结合亦是匆忙的偶尔点缀式耦合,这是我几年来穿梭于当代艺术领域些许的时常感悟……

今秋的北京很美丽,少有的漫长、明媚。与施力仁先生的谈话是从铸造艺术馆的“热身展”开始的。采访中得知铸造艺术馆是台湾现代画廊在中国境内的分支机构,现代画廊曾做过雷诺阿、阿曼、朱德群、 赵无极等许多世界级艺术大师的的展览,在业界享有盛誉。画廊27年的历史告诉我,做画廊决不是一朝一夕的冲动,它要投入一个人一生乃至几代人的不懈努力才能更加成功或辉煌。

“艺术史的里外”与中国美术史的发言权

记者:为什么选择在一号地建铸造艺术馆?

施力仁:我2003年来到北京,最开始就比较关注和看好北京的一号地。现代画廊在台湾已经有27年了,我想在中国做一些事,但到798看了一圈后,觉得有些乱,我不是很喜欢,于是到一号地来看,大环境我很喜欢,交通也特别方便,旁边都是别墅、高级住宅区及会所,感觉是可以静下来做艺术的地方。

记者:台湾的市场相对比较稳定,为什么选择到大陆来做画廊?

施力仁:我们在台湾27年了,有相对稳定的客户群,之所以到北京来是因为它是一个世界艺术之都嘛,现在是中国热,北京也真的发生了很多改变,已经具有自己的影响力,可以在艺术领域向全世界发声。现代画廊参加了很多世界博览会,但还是希望到北京这么重要的地方做一个艺术馆。其实做艺术馆也是我从小的一个志愿啦(笑)。

记者:您是哪个市的?

施力仁:台中市。

记者:其实来这边做画展也有一种情结吧,比如两岸统一。

施力仁:我对政治议题并不是太感兴趣,我最大的兴趣就是中国的艺术氛围,轰轰烈烈,我们这次又办了一个展览叫“艺术史的里外”。通常写艺术史都是以西洋艺术史为主,在整个强权之下,东方虽然有强大的文化背景,但却一直被西洋美术史排除在外。很遗憾。

记者:因为百年来咱们中国没有很好地崛起。

施力仁:是啊。为什么叫“艺术史的里外”,我们讲当代讲了快20年了,最关键的是要干嘛,就是要进入美术史,中国现在有没有这个机会?中国本来就有很深的文化,现在有经济能力了。你看中国这么多艺术家的原创性,已经让世界有目共睹了。中国当代在美术史上已经有发言权了。我们办这个展览,会提到美术史以及共同探讨美术史在中国的可能性。

记者:也就是说您努力把中国这段艺术史变成世界的艺术史。

施力仁:对,我们的希望正在发生,而且希望和北京的重要艺术机构共同努力。

只有对话才会发生关系,才会融入世界大文化中

记者:现代画廊有几个分支机构?

施力仁:我们在台中的画廊有一千多平方米,也在各地美术馆办了很多大展,如印象法兰西,罗丹雕塑展、阿曼亚洲巡回展等。在北京成立了铸造艺术馆,希望能把世界级的大师带进来,跟中国的艺术家互动交流。

记者:台湾在10年或20年前是相对开放的一个区域,接受国外的艺术思潮比大陆要早一些。您的艺术馆在北京的介入,在沟通中西或者说亚洲和欧洲之间起到一个桥梁作用。

施力仁:中国当代我们也可以做得很好,我们可以做对话,有对话才会发生关系,发生关系才会融入世界大文化之中。有人一直强调中国当代、韩国当代、日本当代,我觉得最后都是要看国际艺术史的定位。我们希望到中国也发掘一些艺术家,因为中国的原创性还是最强的。

记者:中国的原创性、总体领域方面都是最强的,而且事实上已经基本形成了以北京为主的一个亚洲水平的面貌。

施力仁:我觉得北京最适合现代画廊,而且铸造艺术馆本身的条件我很喜欢,本来我一直在想画廊跟美术馆的界限要怎么区分,在中国,美术馆的界限比较模糊,而西方美术馆的定位是比较清楚的。我选择的地方是90年代的建筑物,一个老的铸造厂,现在全世界很多地方都在改造旧的工厂,中国的798、草场地都有,但像这个建筑物这么有特色的还是很少的,虽然它是个铸造厂,但它本身的建筑像个教堂。

记者:这个地方是什么时候开始建的?

施力仁:1992年建造,这个馆本身就有工业背景和历史传承,我希望把它传承下来,这个屋子在寻找历史,也在铸造历史。现代画廊一直都在寻找这么一个空间,这个空间是我们心中的梦,是一个理想的艺术馆,是推动国际当代文化交流的平台。我们办了很多大展,在上海、广州、深圳、澳门、香港、台湾等,我希望借我自己的艺术馆,把大气候带进来。

记者:现代画廊已经非常有知名度了,到北京后却没有继续延用,取名“铸造艺术馆”,一开始我感到莫名其妙,跟您交流后就明白了。其实就像重新铸造您心目中的美术馆,现在您的名字是艺术馆,两个字之间有什么区别?

施力仁:为什么不叫美术馆,因为艺术馆的包容性比较大,美术馆的美术的定位会单纯一点,西方的美术馆是非常学术的,没有商业行为,但这个空间是没办法的。我们知道中国的美术馆包括中国美术馆和私人美术馆必须要盈利,否则没法维持。我希望让这个艺术馆以美术为主,但是也可以融入一些时尚的东西,比如很多大的品牌公司喜欢我们的老厂房,想跟艺术结合,来这边做发布会,我们都可以接受。因为越多人参与,包容性和可能性就越大。

记者:通过大家共同努力把这个圈子越做越大。

施力仁:这是我们期待的。

记者:那您这次选的这个时机似乎不是特别好。有点寒冬快到了的意思。

施力仁:现代画廊27年来经历了很多波折,在台湾也是一波接一波,有时最多500多家画廊,到最后只剩下几家,我们画廊就是坚持下来了。现代画廊筹备这个馆是以比较中庸的态度,光打造这个空间就花了两年时间。

记者:可否就一些重要藏品讲一下艺术经历?

施力仁:现代画廊做了很多展览在画廊界都是独一无二的,如2003年中法文化交流年我策展的“印象法兰西”亚洲巡回展, 展出雷诺阿、卢奥、吉诺、朱德群、赵无极等作品,前国家主席江泽民先生还去广州艺术博物院参观。

2004-2005朱德群亚洲巡回展。画廊代理新写实主义大师-阿曼至今已有17年,除了阿曼外还有西萨、伊其理、查理‧士马东、罗贝丝奇瓦等。2006年于上海和台湾策划了现代雕塑大师-罗丹雕塑展。

记者:您倾心做的一件事,是想让艺术更综合一些。

施力仁:包容性大一点,都是艺术嘛。音乐、歌剧、舞蹈、时尚我都很喜欢。

记者:做艺术馆选择艺术家也很重要。

施力仁:原创性是最重要的,像这次展览的艺术家沈少民、缪晓春、许仲敏、黄钢、苍鑫、王强、王长明、史金淞、吕顺、邹操、兰一等,做的品质都很好。

记者:您眼光够毒的,好的艺术家进来不少。

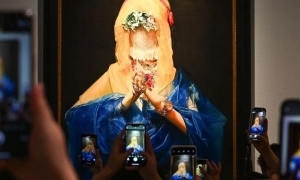

《中国幻想》,秋日演绎的精彩故事

记者:可以讲讲10月18号即将开幕的铸造艺术馆首展情况吗?

施力仁:开幕首展很荣幸请到黄笃先生策展, 他提出《中国幻想》为主题,意味着国际与中国对自身文化不同的认知,是铸造艺术馆对世界发声的一个主题,邀请读者18号一同见证这个展览。

记者:也是对中国艺术的一个前瞻和幻想。

施力仁:因为全世界都在关注中国嘛,对中国都有一个想象。

记者:通过作品来做一个引导或呈现。

施力仁:可能是符合幻想的,也可能会完全打破这个观念。很多人看到这个地方后都很激动,一号地刚开始大家急着要开,后来碰到奥运,全部都不能动,整个动作都慢下来,我们也慢下来,但是在奥运期间奥组委说希望来看这一区,这附近最重要的艺术园区就是一号地,他们说希望我办一个活动给奥委会看,后来奥主委罗格夫人也来了;当时和苍鑫、缪晓春、沈少民、史金淞、许仲敏等五位艺术家讨论后共同发启这个展览,共请了12个艺术家,每位艺术家都很尽心尽力,这边布展了三天三夜,通宵达旦到6点。

记者:好像当代艺术都是这样的,没有开展之前一直在布展。

施力仁:实质上这个展相当好,为了让大厅达到应有的效果,沈少民10米长5米宽4米高的大型的装置作品坐镇大厅,缪晓春还特别做了12.6x10米的大画,许仲敏的装置艺术作品《转山》、《时间轮》,黄钢的《铜墙1008》等。国外作品有阿曼的〝象神〞,且是世界唯一的一件原作。

记者:说起来,西方四、五十年的路,咱们中国通过5年就把它走完了,走得特别快,应该要停下来稍微休息,梳理一下,对下一步的起跑或发展很有用处。虽然下一步大家都有点山雨欲来风满楼的感觉,但您在台湾做了那么长时间,经历过很多起起落落,应该不会有问题。

施力仁:我们能安稳地渡过这个阶段,很多外国的美术馆馆长、基金会也看过了,他们对这个地方很有兴趣,也希望跟这边有一些合作,我们也希望透过不一样的展览机构,再造另外一个高潮。

【编辑:叶晓燕】