奥拉维尔·埃利亚松 (Olafur Eliasson)

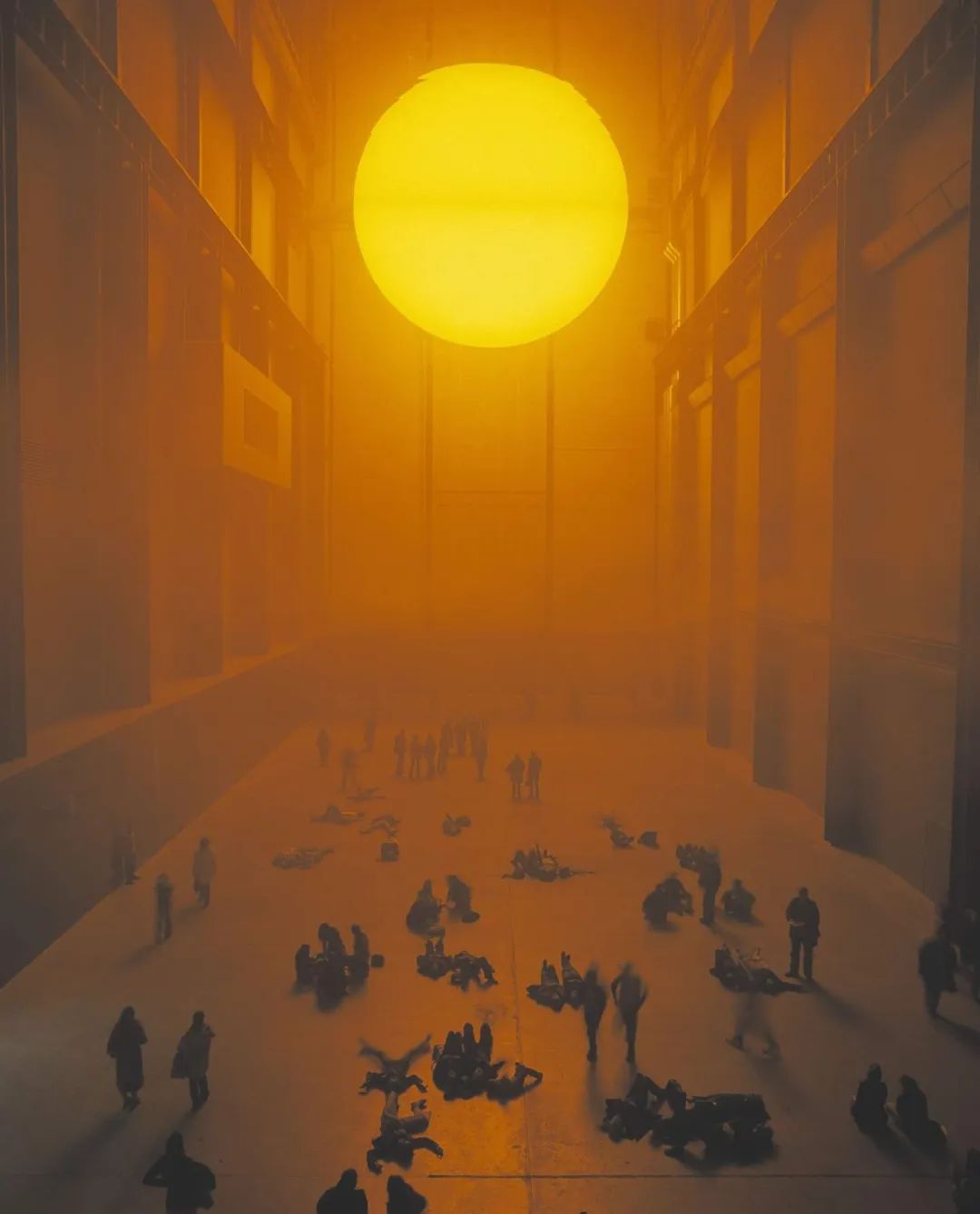

《天气项目》The weather project 2003

图片来源:泰特美术馆

当温度计上的数字成为每日新闻的头条,当“红色警报”取代了假日的惬意,人们开始意识到,我们正在失去那个曾经温和、浪漫,可以尽情享受阳光的惬意之夏。

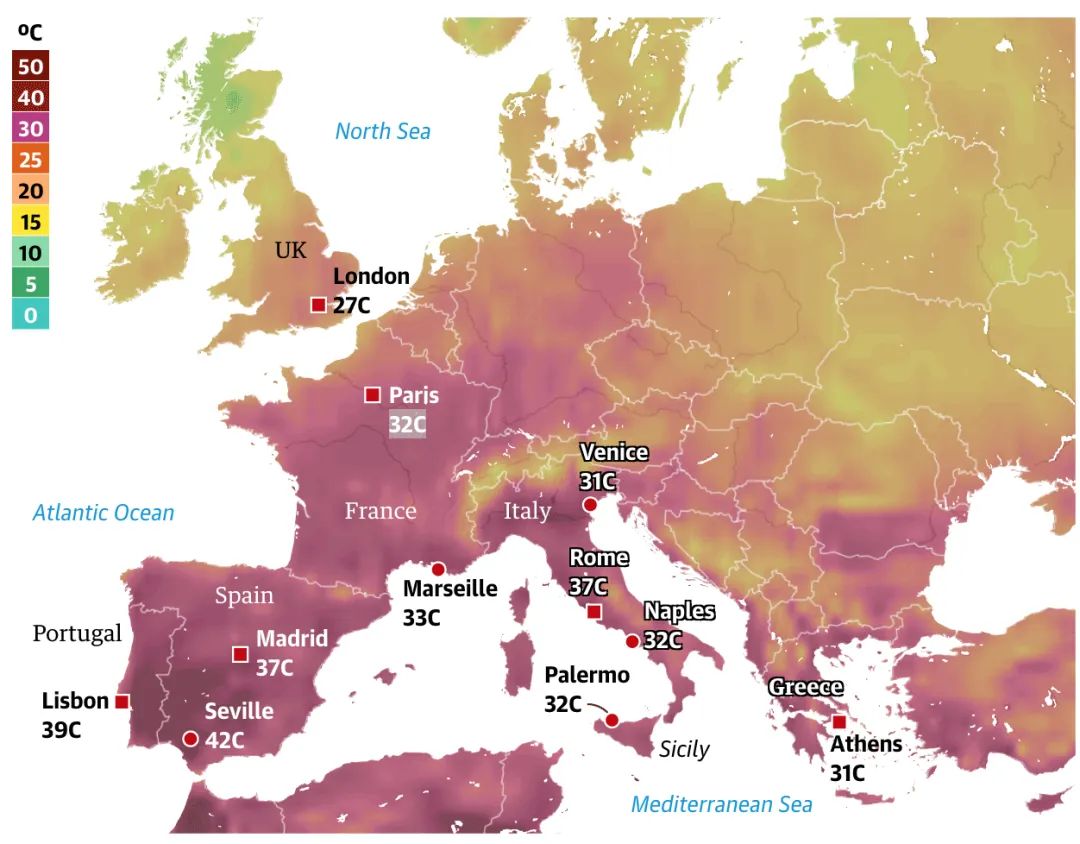

2025年的夏天,以一种极端的方式宣告了自己的到来。欧洲已经连续经历了数轮热浪的侵袭。西班牙国家气象局 (AEMET) 的温度计读数攀升至令人震惊的46.0°C。与此同时,葡萄牙、意大利和希腊也同样遭受着酷热侵袭。在法国,气象局针对多个省份发布了最高级别的红色警报——意味着“危及生命”,大范围地区的气温超过40°C,并创下了有记录以来最热的六月天。这不再是遥远沙漠里的数字,而是发生在欧洲心脏地带的真实“烤验”。

2025年6月28日的欧洲气象图

Guardian graphic. Source: Ventusky.com

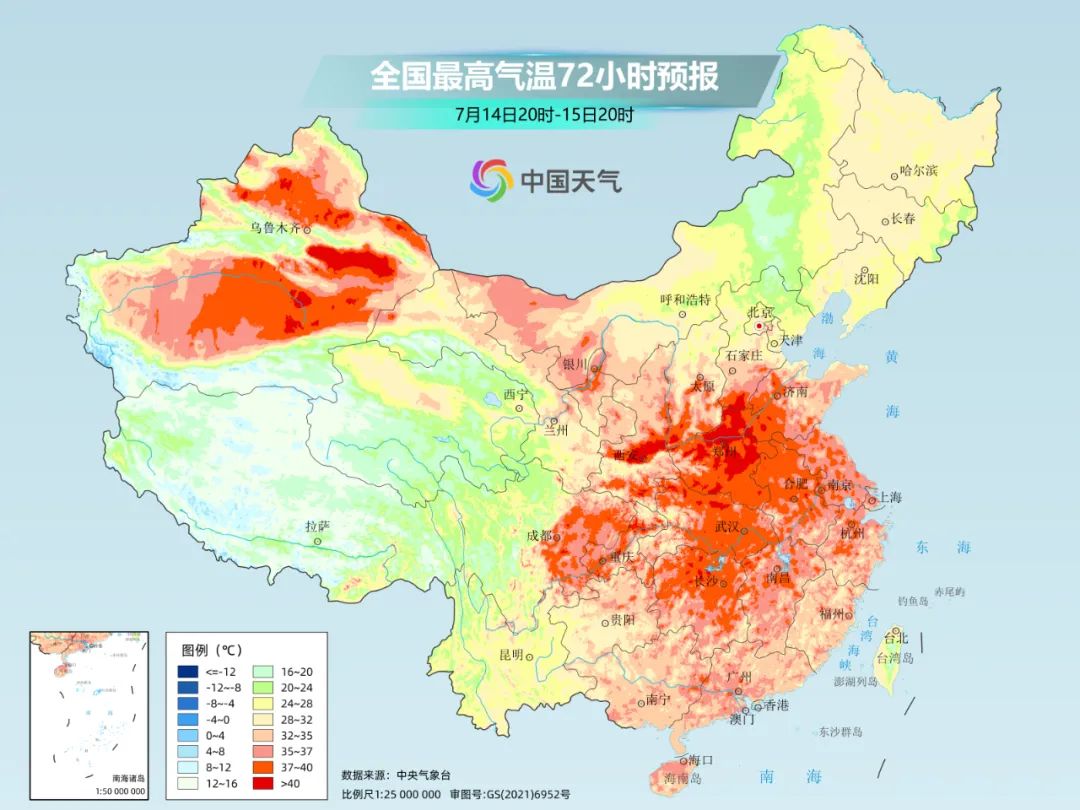

在大洋的另一端,中国的大部分地区也在经受着烈日的炙烤。7月12日18时,国家疾病预防控制局和中国气象局联合发布高温健康风险预警,提醒大家减少户外活动,保证充足饮水。

图片来源:北京日报

这并非一次偶然的、可以被迅速遗忘的“天气事件”,地球变得越来越热已经成为现实,极端高温也已不再是罕见现象,整个地球都在“沸腾”。

美国阿拉斯加北部东北海岸易物岛(Barter Islands)上一头孤独的北极熊。暖冬造成的降雪延迟逐年影响北极熊的猎食与繁衍。

图片来源:美国《国家地理》摄影征集项目,摄影师:Patty Waymire。

极端的高温也在影响着艺术行业。比如,给艺术品的运输和存储带来了新的挑战;增加了美术馆和博物馆等艺术机构在保护艺术品方面的能源成本;以及藏家和观众们因极端高温而减少参加艺博会和展览的行程等等。

有数据统计,在2023年,全球共发生了399起自然灾害,波及超过9300万人,造成的经济损失高达2027亿美元。面对这些庞大到近乎抽象的数字,气候记者玛丽·安娜伊斯·赫格拉(Mary Annaïse Heglar)指出,长期以来,应对气候变化的斗争一直由科学家和政策专家主导,但现在“我们迫切需要更多艺术家的参与”。

克里斯·基利普(Chris Killip)

Couple asleep on the sand, South Shields, Tyneside (1976, printed 2012–13) Tate

© Chris Killip

实际上,近些年,艺术界一直在为气候变化付诸行动。比如2025年的威尼斯建筑双年展就聚焦于如何适应更热的未来,展出了大量探讨全球变暖和环境退化的艺术装置和跨学科项目。气候危机也促使艺术家、科学家、工程师等不同领域的专家展开跨学科合作,共同探索创新的方式来呈现气候变化的紧迫性,并通过艺术引发公众对人类与自然关系的思考。

2025年威尼斯建筑双年展将最佳国家参与金狮奖颁给了巴林王国及其展品“Heatwave热浪”

当代艺术家们也在用他们的作品引发更广泛的对气候变化和环境保护问题的关注。

在这个领域,奥拉维尔·埃利亚松 (Olafur Eliasson) 是个绕不开的艺术家。他于2003年在泰特现代美术馆上演的《天气项目》(The weather project),是他迈向对气候议题新认知的第一步。

这件作品可以说是目前全球最著名的特定场域装置作品之一。埃利亚松在其中通过人造雾使空气、虚空和大气变得可见。在涡轮大厅的尽头,他设置了一个背光半球体以漫射出温暖的光线,并用镜子覆盖整个天花板,从而使空间倍增,并将半球体变为一轮完整的太阳。整个空间宛如一幅广阔的室内日落图景:单色的黄光洒满“大地”,营造出一种进入超凡脱俗空间、行走于人造天空之下的感觉。

奥拉维尔·埃利亚松 (Olafur Eliasson)

《天气项目》The weather project 2003

图片来源:泰特美术馆

通过调动光、雾、温度和空间,埃利亚松将“全球变暖”这个宏大、抽象到近乎麻木的科学概念,转化为一种可被感知的、与个体情感紧密相连的切身体验。那轮温暖的太阳,既是对自然光辉的颂歌,也暗示着一种人工环境的脆弱与虚幻。它让人们在享受片刻的温暖与慰藉时,不禁反思:当真实的太阳与天气变得不再宜人时,我们是否只能退守于这样的人造空间?

奥拉维尔·埃利亚松 (Olafur Eliasson)

《天气项目》The weather project 2003

图片来源:泰特美术馆

2019年,埃利亚松的努力获得了一个重要的全球性认可:联合国开发计划署(UNDP)正式任命他为可再生能源与气候行动亲善大使。这一身份的转变具有标志性意义。它意味着,一位当代艺术家的影响力,已经成功地从艺术圈“破圈”,进入了全球政策议程与社会行动领域。

埃利亚松另外一件著名的关于气候变化的作品是《冰钟》(Ice Watch)。

在这个项目中,艺术家先去格陵兰岛,采集那些从冰川上融化并脱落的大块浮冰,然后用集装箱将它们运到一个指定的城市公共空间。他曾在哥本哈根、巴黎(2015年联合国气候变化大会期间)和伦敦进行过展出。

奥拉维尔·埃利亚松 (Olafur Eliasson)

《冰钟》(Ice Watch)2018

图片来源:泰特美术馆

这个项目的名字有着精妙的双重含义。首先,在哥本哈根和巴黎的展出中,他将巨大的冰块围成一圈,使其看起来像一个巨大的钟表表盘。这个视觉符号极具冲击力,它让你联想到,在减缓气候变化的问题上,时间正分秒流逝,我们正处于一个紧迫的倒计时之中。其次,“Watch”本身就有“观看”的意思。艺术家邀请公众,也迫使公众,去亲身“观看”(watch)这一融化的过程。

奥拉维尔·埃利亚松 (Olafur Eliasson)

《冰钟》(Ice Watch)2018

图片来源:泰特美术馆

当这些承载着数万年历史的冰块,像一座座无言的纪念碑,在城市的心脏地带静静融化时,“观看”便成为了一种多感官的、沉浸式的见证。路人触摸着冰块刺骨的寒冷,倾听着古老空气在冰层中爆裂的细微声响,感受着极地气息的消散。这一次,气候变化不再是新闻里的一行数据,也不是报告中的一个图表,而是可以被触摸、被聆听、正在我们眼前消逝的实体。

奥拉维尔·埃利亚松 (Olafur Eliasson)

《冰钟》(Ice Watch)2018

图片来源:泰特美术馆

2024年,93岁的艾格尼丝·迪尼斯(Agnes Denes)受巴塞尔艺术展的邀请在巴塞尔展会会场前的Messeplatz公共广场上再次呈现《Honouring Wheatfield - A Confrontation》(2024)——一片绿油油的麦田乍然生长在1000平米的混凝土广场上。

艾格尼丝·迪尼斯,Messeplatz Project - 《Honouring Wheatfield – A Confrontation》,2024,Lesile Tonkonow Artwork + Projects,New York Acb Gallery, Budapest

艾格尼丝·迪尼斯以在城市景观中进行大规模干预创作而闻名。她最著名的这件作品——Wheatfield - A Confrontation,极大地影响了我们对积极应对气候变化的理解。1982年,迪尼斯在纽约曼哈顿种植了一片两英亩大的麦田。这片麦田,不生长在沃野千里的乡间,却扎根于一块距离华尔街和世界贸易中心仅有几个街区之遥的价值45亿美元的垃圾填埋场之上。

要理解这片麦田,我们需要回溯其思想的源头。迪尼斯并非一位仅凭直觉创作的艺术家,她的每一个项目,都根植于一个自1960年代末起便开始构建的、严谨而博大的思想体系——“生态逻辑”(Eco-Logic)。这并非简单的“生态友好”,而是一种深刻的哲学方法论。在她看来,宇宙万物,从星辰的运行到细胞的分裂,都遵循着一种内在的、普适的逻辑与形而上学的连续性。而人类社会,尤其是现代文明,其运行逻辑却常常与这宇宙的“生态逻辑”相悖,充满了短视、异化与荒谬。

艾格尼丝·迪尼斯,Messeplatz Project - 《Honouring Wheatfield – A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan –Harvest》,1982,Lesile Tonkonow Artwork + Projects,New York Acb Gallery, Budapest

历时四个月的劳作,本身就是对华尔街时间观的一次颠覆。当股票行情在电子屏幕上以毫秒为单位疯狂跳动时,迪尼斯和她的志愿者们在清理碎石,在搬运沃土,在播撒种子。他们遵循着日出日落、春生夏长的自然节律,用一种缓慢、耐心、充满确定性的古老时间,去对抗那种由投机、欲望和焦虑构筑的、永不休止的金融时间。

艾格尼丝·迪尼斯与Wheatfield - A Confrontation, 1982, via Architectural Digest

四十多年后的今天,我们所面临的危机,比1982年时更加错综复杂。当气候变化不再是遥远的预测,当粮食安全成为全球性议题,当贫富差距的鸿沟深不见底时,这片“麦田”的意义非但没有褪色,反而愈发振聋发聩。

无论是气候变化,还是人类污染,海洋都是最受波及的区域之一。

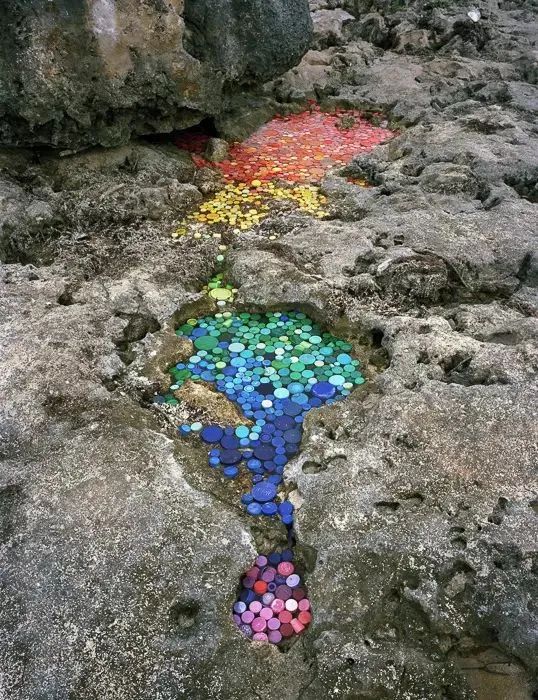

1974年出生在墨西哥城的亚历杭德罗·杜兰 (Alejandro Duran) ,从2010年开始进行了一项名为Washed Up: Transforming a Trashed Landscape的环境装置和摄影项目。杜兰不像埃利亚松那样营造宏大的感官体验,也不像迪尼斯那样引导深邃的哲学沉思,他选择了一种更为直接的方式。

亚历杭德罗·杜兰 (Alejandro Duran)

Washed Up: Transforming a Trashed Landscape

杜兰的工作现场,是墨西哥的锡安卡安 (Sian Ka'an) 自然保护区。这个在玛雅语中意为“天空之源”的地方,是联合国教科文组织认定的世界遗产地,一片本应是原始、未被侵扰的净土。然而,洋流,这古老的地球脉搏,却将它变成了一个全球垃圾的终点站。在这里,杜兰沿着海岸线行走,拾取、分类、并辨识那些被冲上岸的塑料垃圾,其来源地竟遍布六大洲的五十八个国家和地区。

亚历杭德罗·杜兰 (Alejandro Duran)

Washed Up: Transforming a Trashed Landscape

他用垃圾模拟风的流动,河流的轨迹,果实的堆积,海浪的泡沫。通过将人造与自然无缝融合,创造出一个令人不安的混合体和一个“人工自然”的景观。在这个景观中,塑料不再仅仅是环境中的异物,它已经开始伪装成、甚至取代了自然本身。杜兰用一种几乎残酷的美,来引诱我们直面一个丑陋的真相。

锡安卡安这片“未开发的土地”,最终也无法幸免于人类生活方式的深远影响。一个远在千里之外的人随手丢弃的瓶子,最终可能成为墨西哥一片受保护的海龟产卵地的致命陷阱。杜兰的作品,以一种无可辩驳的视觉方式,揭示了这种全球化的、不平等的责任链条。他控诉的,不仅是污染这一行为本身,更是其背后那套驱动着无尽消费与浪费的全球经济体系。

亚历杭德罗·杜兰 (Alejandro Duran)

Washed Up: Transforming a Trashed Landscape

当人们从身处毁灭性气候之后的狼藉世界,重新回到当下的阳光中时,这种“未来”的记忆,可以成为一种警钟和足以改变我们当下行为轨迹的催化剂。艺术家乔许·克莱恩(Josh Kline)于2024年6月持续到2025年1月在洛杉矶当代艺术博物馆呈现的个展《气候变化》(Climate Change)提供了这种切肤之痛式的体验。

《气候变化》不仅是一场展览,更是一件雄心勃勃的“总体艺术作品”(Gesamtkunstwerk/the total artwork),一次将整个美术馆空间改造为未来世界入口的尝试。

"Josh Kline: Climate Change"展览现场

Courtesy of MOCA,2024-2025. Photo by Sara Pooley

他的同名项目“Climate Change”始于2018年,历时五年完成。他运用雕塑、影像、摄影以及那些注定会腐朽的“易逝材料”,共同编织一套沉浸式的装置系列,描绘的是一个已被毁灭性气候危机彻底重塑的世界,以及那些注定要生活在其中的、你我一般的普通人。

在其叙事中,一场灾难性的海平面上升淹没了全球的海岸线,催生了数以亿计的、遭受了巨大精神创伤的气候难民潮。这并非遥远的末日幻想,而是基于现有科学数据推演出的、一个极有可能发生的明天。

"Josh Kline: Climate Change"展览现场

Courtesy of MOCA,2024-2025. Photo by Sara Pooley

克莱恩的作品,并非平铺直叙地描绘气候灾难的现实,而是始终聚焦于这场宏大灾难中的个体命运,以及现有社会政治经济系统逻辑推演下的必然崩溃。这场“气候变化”,成为了压垮一个本已脆弱不堪的全球体系的最后一根稻草。它无情地暴露了根植于我们社会深处的种种不平等——当灾难来临时,谁能登上诺亚方舟,谁又将被遗弃在洪水之中?

"Josh Kline: Climate Change"展览现场

Courtesy of MOCA,2024-2025. Photo by Sara Pooley

克莱恩的艺术冷酷地打开了通往未来的大门,其真正的目的是“邀请我们置身其中,并回溯来路”。这是一次充满风险的邀请,强迫我们去亲身体验那个最不愿面对的未来,去感受失去一切的痛。

"Josh Kline: Climate Change"展览现场

Courtesy of MOCA,2024-2025. Photo by Sara Pooley

在当代艺术的语境中,当观念的迷雾与数字的洪流常常使我们与作品产生距离时,洛伦佐·奎因 (Lorenzo Quinn) 选择了一种近乎返璞归真的方式,来与世界进行一场宏大而坦诚的对话。他选择的媒介,是他口中“人体最困难且技术上最具挑战性的部分”——手。因为在他看来,这双手,“拥有如此巨大的力量——爱、恨、创造与毁灭的力量。”

洛伦佐·奎因作品© Lorenzo Quinn

这位意大利雕塑家,便以这最古老、最通用、也最富表现力的象征为支点,撬动了关于我们这个时代最沉重议题的讨论,其中,气候危机便是他反复叩问的核心。他的作品不追求沉浸式的体验,也不设置复杂的观念迷宫,而是以一种巨大的、戏剧性的、寓言诗般的形态,矗立在城市的公共空间中,迫使我们去观看,去理解,去反思我们自身的力量与责任。

他在此主题下最著名的作品,无疑是2017年为威尼斯双年展创作的《支撑》(Support)。两只巨大的、栩栩如生的白色手臂,从城中大运河碧绿的水中赫然伸出,以一种既充满力量又无比轻柔的姿态,轻轻扶住威尼斯古老的卡萨格雷多酒店 (Ca' Sagredo Hotel) 的墙壁。这并非一次简单的视觉奇观,而是一场精准而深刻的在地性评论。

洛伦佐·奎因 Support © Lorenzo Quinn

威尼斯,这座建立在水上的历史名城,本身就是人类智慧与自然博弈的结晶,一个脆弱而美丽的文化奇迹,也是一个对气候变化最敏感的地域。而今,在全球变暖导致的海平面上升面前,它的存在正变得岌岌可危。奎因的这双巨手,因此承载了多重且充满矛盾的象征意义。它们是人类之手——正是这双手所代表的工业文明,加速了气候变化,将这座城市推向了危险的边缘。但同时,它们又是一双充满关爱、试图挽救与支撑的手,象征着人类也是唯一能够拯救自身文明成果的力量。

洛伦佐·奎因作品© Lorenzo Quinn

这件作品,因此成为一个巨大的视觉悖论。它将因果与解药、创造与毁灭,同时具象化于一个动作之中。它以一种无可辩驳的、悲悯的姿态,向全世界宣告:对于我们自己创造的危机,我们既是罪人,也是唯一的救世主。那份支撑的力量,源自我们,也必须由我们伸出。

洛伦佐·奎因作品© Lorenzo Quinn

艺术家约翰·亚康法(John Akomfrah)并非孤立地看待气候危机。在他这里,气候变化不是一个可以被单独拎出来讨论的“议题”,而是与我们这个时代其他重大危机——全球疫情、种族矛盾等等交织在一起,共同构成了一幅宏大而破碎的总体图景。

John Akomfrah, Purple (Still)

2017, 6 channel HD colour video installation with 15.1 surround sound, Dimensions variable, 62 minutes © Smoking Dogs Films. Courtesy Smoking Dogs Films and Lisson Gallery

《紫》(Purple)是亚康法的一件里程碑式的六屏影像装置,通过审视各种正在消失的景观,包括阿拉斯加、格陵兰、塔希提半岛以及南太平洋火山岛马克萨斯群岛的部分地区,传达了“人类世”中人造世界与自然世界之间相互关联的关系。他镜头下那些脆弱的环境,与煤矿、被污染的湖泊以及工厂劳作的历史录像交织在一起,探索了一个由相互关联的历史线索组成的复杂网络,而每一条线索,最终都与生态破坏的根源紧密相连。贯穿其中的,是艺术家对于一个核心问题的持续追问:武器、战争和工业,是如何从根本上改变了地球,使其成为我们今天所知的样子?

John Akomfrah: Purple 展览现场

2018, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

通过将全球变暖与过去的战争、殖民主义和资源掠夺相提并论,亚康法彻底颠覆了关于气候变化的主流叙事。在他这里,气候变化不再是一个普世的、全人类需要共同面对的“自然”问题,而是一个深刻的政治问题。它是一场旷日持久的、看不见的战争的延续;是几个世纪以来,某些国家和群体对另一些国家、群体以及整个地球进行剥削所导致的必然结果。

John Akomfrah, Purple (Still)

2017, 6 channel HD colour video installation with 15.1 surround sound, Dimensions variable, 62 minutes © Smoking Dogs Films. Courtesy Smoking Dogs Films and Lisson Gallery

面对全球气候危机,艺术家用截然不同却又殊途同归的方式,完成了科学家与数据报告无法完成的任务。

他们不再仅仅是展示气候变化的“后果”,而是深入剖析其“根源”,并重塑我们感知这一危机的方式。他们将抽象的数字转化为切肤的体验,将全球性的议题拉回到个体的道德困境,将环境问题还原为其背后复杂的政治、经济与哲学根源。

当科学为我们描绘出危机的轮廓时,艺术作品则为我们填充了情感的血肉,并提醒着我们——那只曾推倒世界的手,也将是支撑与重建的手。因为在这场席卷全球的“热浪”中,没有人是孤岛。