四十年前,“中国画穷途末路”的论断像一块巨石投入艺坛。作为亲历者,李津没有用理论去回应,而是用四十年的行走、观看与内求,给出了一份活生生的答案。在他看来,艺术的“斗争”终究是人生的“斗争”,创作的法门源自最本能的“感觉”。这篇对话,不仅是对水墨可能性的再思考,更是一个艺术家在喧嚣散尽后,关于传承、自我与生命本真的一次长谈。

左:99艺术创始人 杨凯

右:艺术家 李津

1

回望“穷途末路”:水墨是丢不掉的基因

杨凯:

你从事当代水墨创作已经四十年了。这让我想起四十年前,李小山先生提出“中国画穷途末路”的论断。在当时,你是如何看待这个问题的?

李津:

这事儿说来有意思。我算是“’85新潮”的亲历者,但那会儿年轻,脑子里压根儿就没“水墨”这个框框。我不会因为自己是国画系毕业的,就给自己贴个标签,说这辈子就得跟笔墨死磕。说实话,我上学那会儿比现在可开放多了,专业对我束缚很小。

但另一方面,天津美院的老师,很多都是“湖社”出来的老先生,那都是真功夫。当时他们讲的课,我其实不爱听,可那毕竟是喂给你的“第一口奶”。现在岁数越大,越发现好多当年左耳朵进右耳朵出的东西,其实已经悄悄地影响了你几十年。这就是传承,一代代人就这么过来的。

所以,那个年代李小山提“穷途末路”,我心里是特别赞同的。感觉新时代的大门一下开了,整个观念都变了,当时觉得水墨确实像个“毒”,你得先“排毒”,才能脱身出来,用一个正常心态去看当代、看世界。如果还陷在那个圈子里,就很难突破。我当时就是这么想的,所以刻意去淡化水墨、淡化专业。

可说到底,水墨画就像中国人用筷子,是刻在基因里的,不是想扔就能扔掉的。它已经成了你的一种本能,一种审美的习惯,甚至是你观察世界的角度。

我们这代人,特别容易被撕裂。画油画、版画的同学,他们对接的本身就是西方的东西,不管是苏联的还是法国的,对我们来说都是新的,所以他们成长得很“健康”,没有我们这种内耗。而我们呢?眼睛被毕加索、劳特累克这些西方大师牢牢吸引,心里幻想着巴黎那种艺术氛围和生活,恨不得自己也成为他们中的一员。

后来,国门开了,我也不断往外跑。可跑多了才发现,现实跟想象差距太大了。我甚至觉得,没出国时想象中的法国、美国,比真实的它们更有魅力。当你真正置身其中,那种新鲜感和冲击力反而急剧下降。再加上国内这些年发展,很多城市看着都像克隆的,差别越来越小。

于是,你就好像站在了一个更高的地方,回过头来重新看自己,看水墨。这时候我特别庆幸自己没把笔墨这门手艺给丢了。虽然曾经有很长一段时间,我真的觉得它限制了我,让我不敢尝试其他材料,但现在才明白,这恰恰是我最根本的东西。

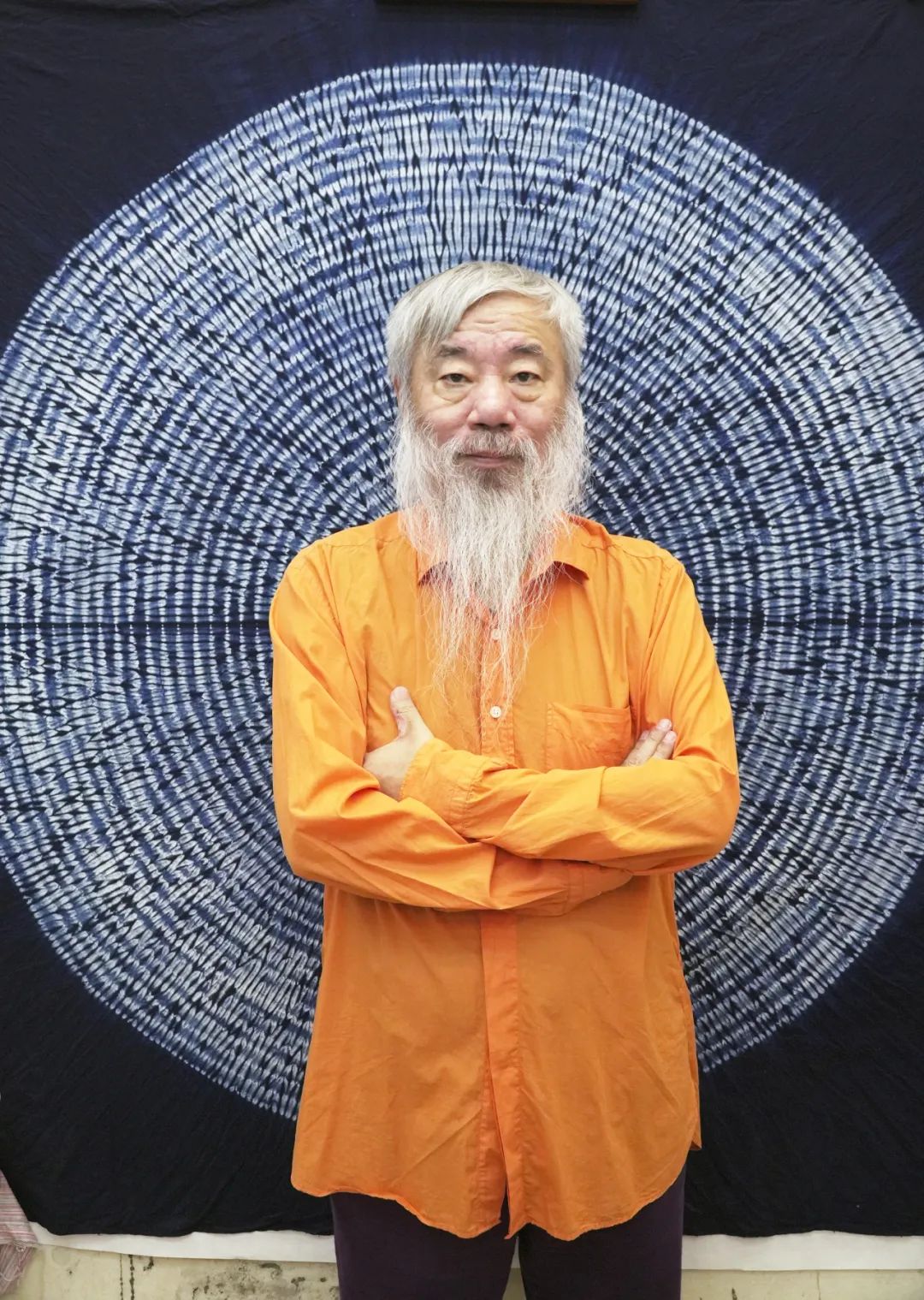

李津在工作室内创作

图片来源:李津工作室

杨凯:

在国外游历的经历让你能够回过头来,重新审视东西方的艺术。所以,站在今天,结合你几十年的亲身实践,你是如何重新思考水墨在当代的可能性的?换句话说,当年他们所判的“死刑”,究竟是指水墨的“方法论”已经穷尽、已经过时了,还是说“水墨”这种材料本身,在今天已经失去了表达的潜力?

李津:

我认为,关于“水墨穷途末路”这个问题本身就有一个错误。错在哪?我们得先搞清楚:李小山、吴冠中他们当年说的那个“水墨”,到底是什么?

当年李小山刚提出这个观点时,我正好在南艺进修,还见过他。我记得清清楚楚,他当时的毕业创作,画的就是“四王”的山水。这就有意思了,他的理论是要砸烂这个传统,可自己的实践,却是往最古的那个路子上走。

所以我一下就明白了,他所说的“水墨已死”,指的根本不是水和墨这两种材料本身,而是从“四王”、“八大”一直到民国那一套固化的程式,是那个旧的“玩法”和它所依附的那个世界,已经没有生命力了。

这就像看西方的油画。你看毕加索那帮人,越是闹革命、越是牛的,他们对伦勃朗那帮古典大师的理解就越深;对油画这个“材料语言”的根基越清楚。正因为他们根基牢,所以拿油画这个材料去搞创作,才比我们这些半路出家的要深刻、容易得多。可以说,他们从没偏离过自己文化里的那套语言系统和遗传基因。

所以,水墨的根基是在哲学和宗教上的,它跟“道”有关系,是一种人与世界的相处态度。我们这套技法和材料,是历代文人为了追求某种“气格”和“境界”,千锤百炼打造出来的。

你看现在我们这代人里,真正还拿着毛笔在纸上画画,而且能往下走得远的,没有一个是轻视传统的。恰恰相反,谁对传统掌握得越深,谁手上的能力越强,谁未来的可能性才越大。

这就等于说,你的武器装备本身没有过时,它依然锋利,关键看你怎么用。

李津《独露婵娟》,纸本设色,182×48 cm,2025

2

创作的法门:感觉在先,向内而求

杨凯:

你从早年的“饮食男女”到近些年的这些“禅意”绘画,创作上的改变与你的生活有关吗?

李津:

这几年,我有一个挺大的变化,就是越来越喜欢往寺院跑。倒也不是为了求什么,而是在寺院里,我能找到一种内心的安定感,不再六神无主。虽然没有细想过为什么在那里能静下心来,但只要一到寺院,那种气场就让我感到一种强烈的安全感。所以后来我也会在自己的工作室里点上香,营造一种被包裹、很凝聚的氛围,希望一进门就能隔绝外界的纷扰,让心神安定下来。

李津在天台山

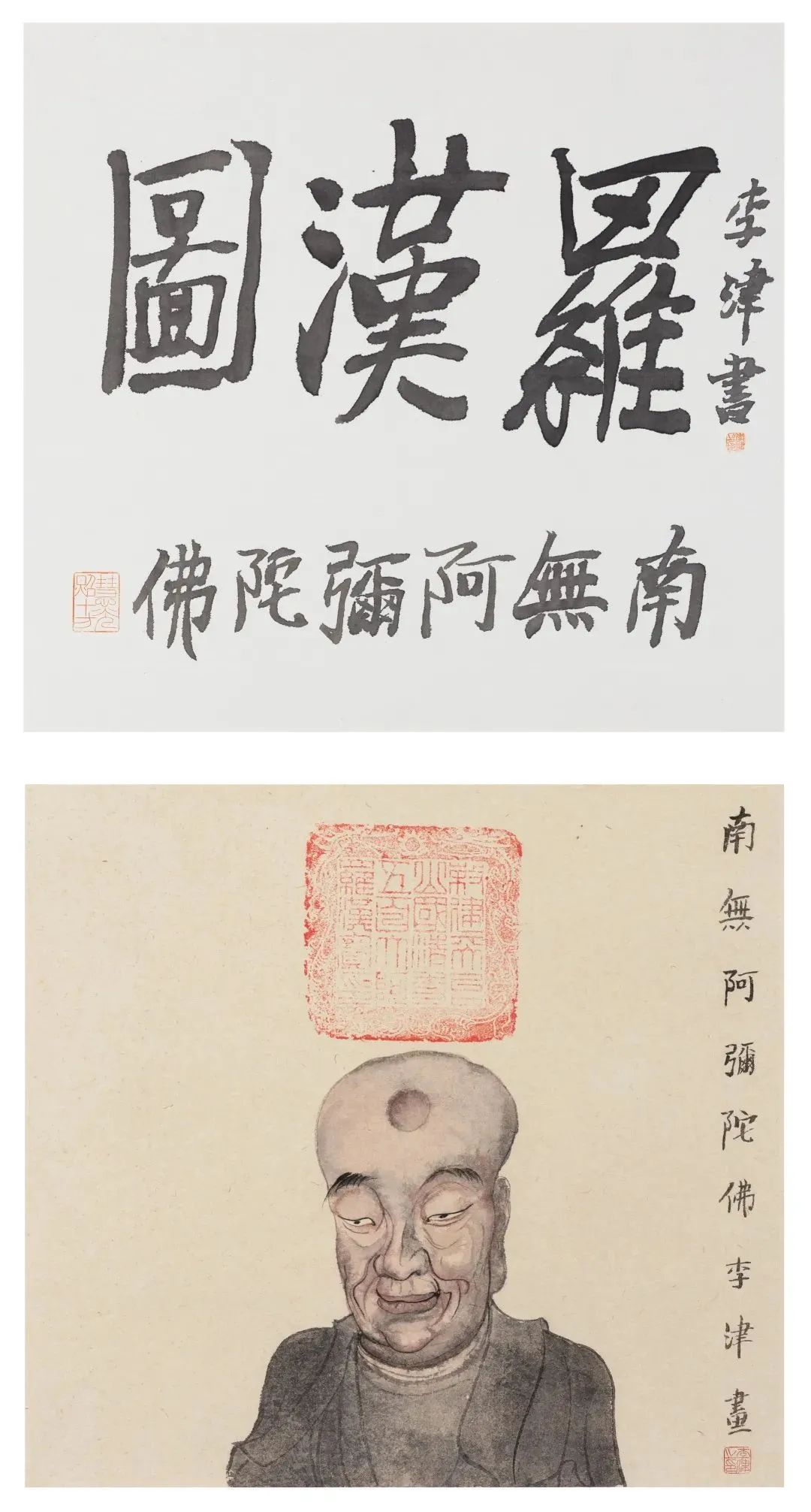

李津《罗汉图》,纸本设色,32+30×33.5cm,2021

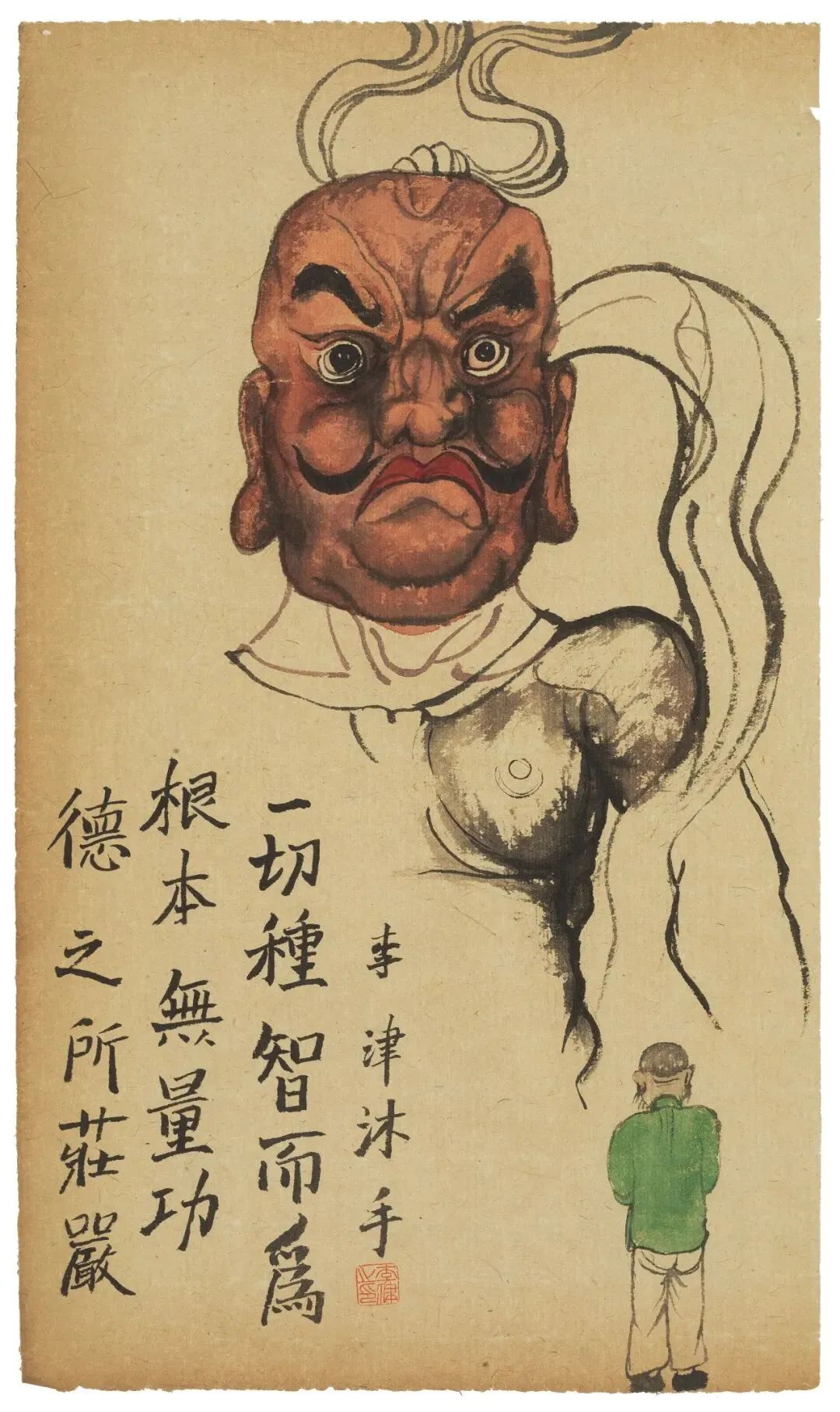

李津《金刚》,纸本设色,40×23cm,2022

杨凯:

从早期的意象水墨,到后来的“饮食男女”系列,再到蔬菜瓜果、自画像和现在的“禅意”绘画,你的绘画题材很多样化,是什么在背后支撑着你如此多元的创作能力?

李津:

我跟好多画家不太一样,甚至在朋友圈里都算个另类。根子在哪儿呢?可能就在于,我这人是“感觉”在先,脑子动得慢。我从不去理性地规划,我觉得我的路是走出来的,不是想出来的。

我发现,我每次刻意地去“选择”,最后都把我带歪了。因为那种选择,往往脱离了你内心的真实需求,背叛了你的第一感觉。你看那些大师,最后都很概括、很精炼,但那是千帆过尽的结果。你不能一开始就学那个范儿。过早地学着提炼、学着说话滴水不漏,这种理性反而会把你对生活最鲜活的感觉给屏蔽掉。

说实话,我感觉自己稍微有点进步的时候,恰恰都是被外界淡忘、甚至有点被打压的时候。大家不把你当回事了,你心里可能不痛快,但人,是真的安静下来了。

当你无所外求的时候,你才能真正地向内求。而我所有的新东西,都是这么“内求”求出来的。

李津几乎每天都会写“晨课”

杨凯:

古往今来哪位文人艺者的精神或生活境界是你所向往的?

李津:

要说到今天还在我骨子里,一个是画宗教画的贯休,一个是陈老莲。当年看到他俩的画,那种变形、张力,特别刺激眼球。

后来我看西方的梵高、劳特累克、席勒,他们也都是玩变形的高手。我就琢磨,这帮人为什么要这么画?我不知道,但我敢肯定:这绝对是一帮怪人。我甚至幻想,这帮人肯定长得也奇特,活得也奇特,不然画不出那个劲儿。

但真正让我着迷的,还不是画本身,而是我幻想中他们那种生活方式,尤其是魏晋风度。我骨子里向往那种日子:在山水田园里,喝着小酒,听着音乐,天南海北地胡侃。那种浪漫,我觉得是现在的人最难企及的。

李津在顺德喝早酒

3

艺术即人生:从“斗争”到“观照”

杨凯:

你是“’85新潮”的亲历者,也是一位与传统水墨拉开距离的实验艺术家。当年,关良先生说“艺术就是斗争”,林风眠先生也讲要“为艺术战”。从85年到现在快四十年了,站在今天,你怎么看这两句话?那种“战斗”的精神,对于今天的实验性艺术家来说,还重要吗?

李津:

我倒觉得,这个“斗争”,根子不在艺术,在人生。

林风眠、关良他们那代人,经历了多少磨难?在那个时代,不斗争,可能早就活不下去了。把这股劲儿放在艺术的名义下,可能说出来更安全点,但本质上,那是他们面对人生、面对时代的态度。

说到底,就是看你怎么选。所以人到最后,真正的价值不是你经历了多少事,走了多远路,那些都是表象。最重要的是,你绕了这么大一圈,最后能不能肯定你自己;能不能越老越自由、越老越单纯、越老越简单。

这种简单,不是说画的笔画简单,而是想问题的方式变了。你不再去跟人比高低,到了这个份上,越放下越好,想怎么做就怎么做。

当然,这有个前提:你得一直在做。如果你连做的愿望都没有了,那才是最悲催的。谁都会老,精力、体力都会跟不上,这是必然的。但年纪大了,也有一点好,就是你更稳定了,对这个世界看得更清楚了。

很多事情,到最后可能也无所谓对错了。你就问自己两个问题:这么做,你舒服吗?有意义吗?

只要你觉得有意义,而且不是骗自己,是你打心眼儿里认同这种方式,那你就去做。这样,你这个人就是踏实的,心里不虚。

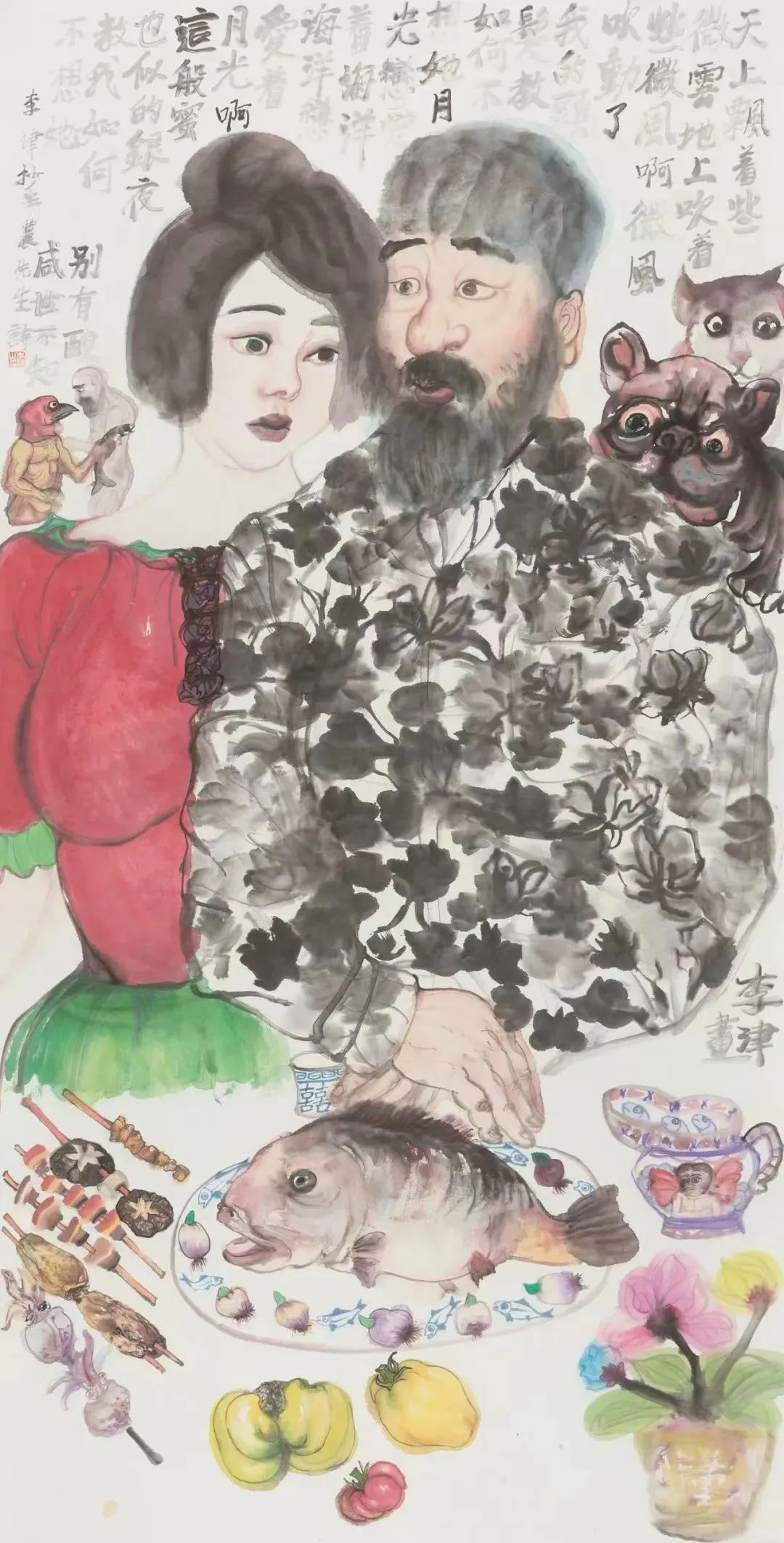

李津《半农诗意》,纸本设色,139×69cm,2025

杨凯:

纵观你这几十年的创作,无论是一直坚守的艺术观念,还是那股勇往直前的内在动力,都令人印象深刻。这是否与你早年在西藏生活了四年的经历,有着密不可分的关系?

李津:

西藏可以说是我人生的一个转折点。

去西藏之前,我是个依赖性很强的人。家里条件不错,活得没什么功利心,自由散漫。这得感谢我父母,尤其是我妈,她是搞教育的,把我哥我姐管得特严,唯独对我纵容,觉得搞艺术的,就别太拘着了。所以,我从小就活得挺任性、挺随意的。

可一旦离开家,我才发现自己有多单薄,又敏感,胆子又小。所以西藏吸引我的,除了风光和神秘感,最根本的,是它的宗教氛围。我后来烧香拜佛,真不是为了那种功利地想借助神力求什么,而是一种当你站在寺院里,听到法号声,看到敦煌石窟里的佛像时,从心底里涌出的一种敬畏和感动。它让你必须仰视,必须抬头往上看。

这个东西,到今天对我来说都还很重要。它让我明白,在画的那些最表面的、最转瞬即逝的东西背后,其实需要有一种“观照”。当你内心里有了那个“大东西”之后,这种“观照”会自然而然地注入到你画的那些最普通、最简单的载体上。

因为到最后你会发现,万物的生命是相通的。你认同了自己,就能认同它。

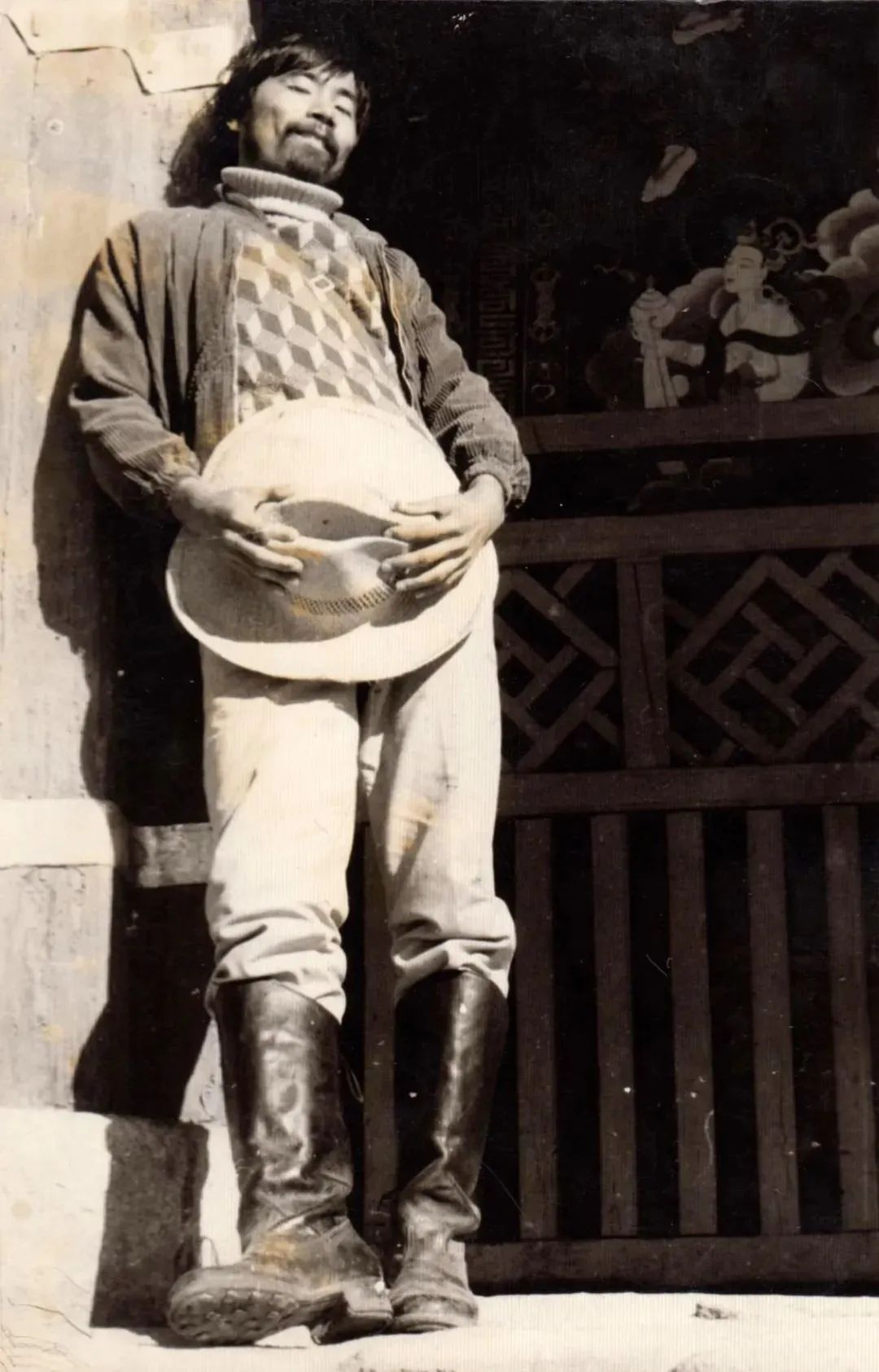

80年代李津在西藏

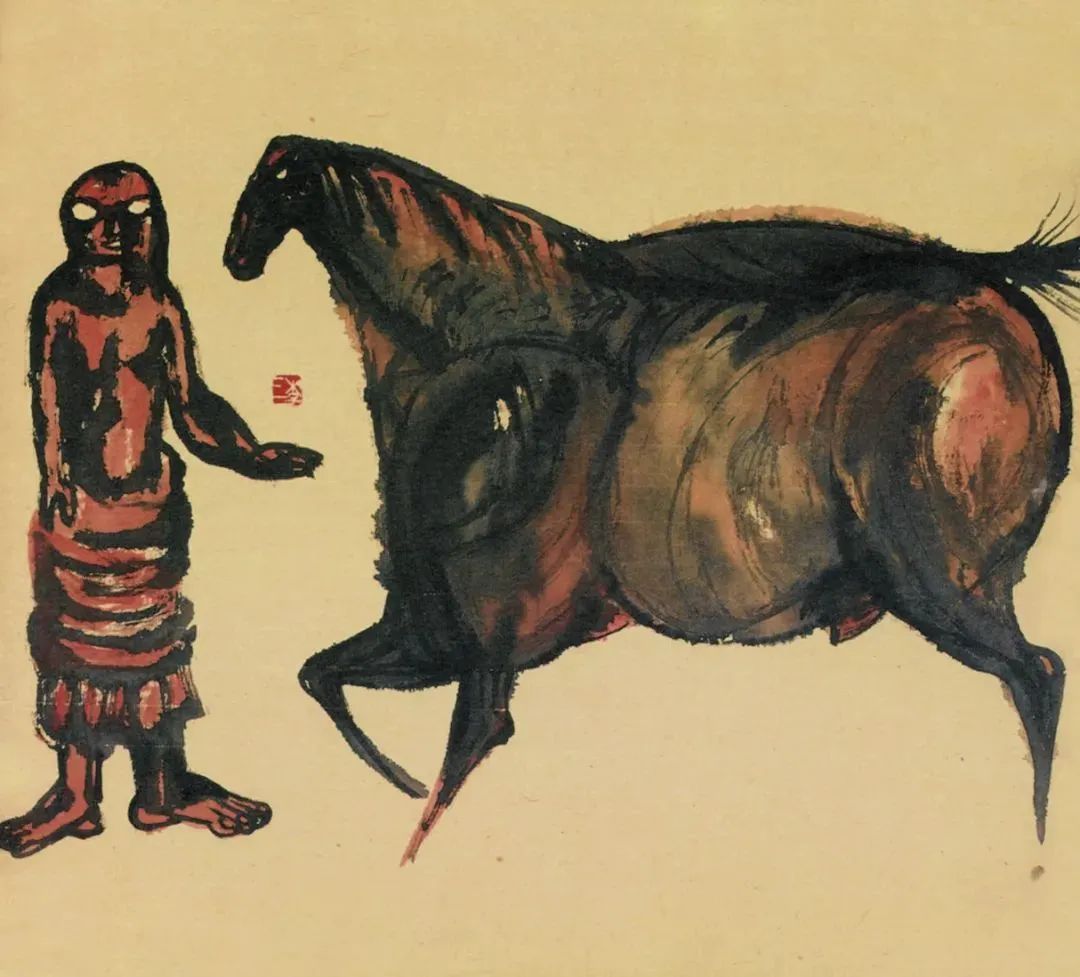

李津《西藏组画 十二》,纸本设色,48×43cm,1984

4

隔代对话:羡慕与传承

杨凯:

从时代的角度来说,你如何看待当下这些80、90甚至00后年轻艺术家?他们成长于一个消费时代,所创造和熟悉的图像语言,也带有强烈的时代烙印。作为一位从80年代走来的艺术家,当你面对这种截然不同的图像环境时,会受影响吗?

李津:

我很羡慕年轻一代艺术家的一点是,他们能直奔自己喜欢的那套语言去,不绕弯路。

我们这代人,为了悟出点门道,走了很多冤枉路。他们呢?可能一上学就奔着自己的感觉去了,不完全按着老师的作业走。这是他们这个时代的优势,眼界宽,选择多。想当年,我们能从美术杂志上看到二三十个画家,那就算阅读量巨大了。

有时候我甚至会琢磨一个事儿:哪天我闲下来了,真想把他们的画拿来“改”一下。不是吸收,就是按我的理解、我的功夫,去客观地临摹一遍。我敢说,就算照着他抄,出来的也绝对是两码事。因为那里面体现的,是一个老头子怎么看他们这代人的态度。

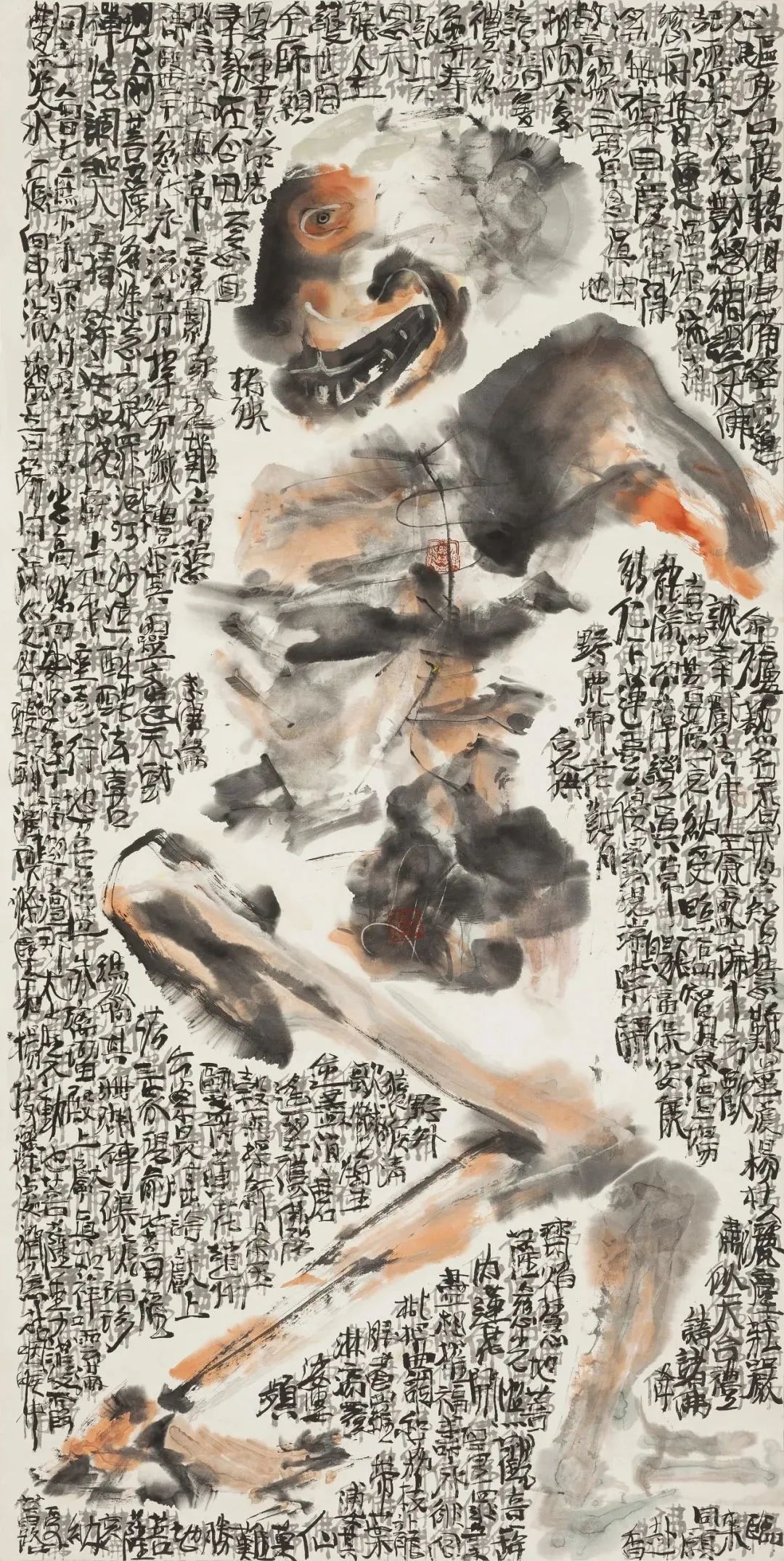

李津《真身》,纸本水墨,136.5×68.5cm,1993

杨凯:

在2025年的“懂我”自画像展中,特别设置了“李津-李郎父子对话”板块。当看到儿子笔下的自己,这种“他者”目光与你的自画像并置时,为你对自我形象的认知和呈现带来了哪些新的触动或反思?

李津:

李郎的路子跟我完全不一样。他没上过美院,基本上是自学;我画水墨,他搞油画。我从没强制过他,也没对他指手画脚。我就看一件事:他到底有没有兴趣。在我看来,兴趣比才能重要得多,你对这事儿有兴趣,才能吃这碗饭。

说到这儿,我有时候也挺感伤的。我长年在北京,他从小在天津,我们见得少。但他心里头,我这个父亲的分量很重。除了血缘,最主要的,还是我们俩有共同的爱好,他能从我的画里,读出别人看不见的东西。

所以,他画的第一张油画就是我。那张画,我到现在都觉得是所有画我的作品里,最好的一张,我当时特别感动。因为能从那张画里,真真切切地看到,我在他心目中到底是个什么位置。

所以,能跟他一起办展览,对我来说很有意义。感觉就像我们爷俩儿的渠道接通了,不然我心里会很自责,总觉得在他身上付出得太少。

“懂我——如是山屋藏李津‘自画像’集粹”展览现场

5

新的挑战:大尺幅的水墨创作

杨凯:

最近的创作状态如何?

李津:

前阵子画的都是些小画,很放松,纯粹就是玩儿。

但现在心里头,老有个念想,就是想画点儿大画。我一直觉得,水墨这东西,在尺寸上特别受限。自从它离开庙堂壁画,进了文人书房,基本上就跟大尺寸绝缘了。

有人说把小画放大就行,我试过,用技术手段喷出来是挺唬人,可真要我动笔画一张大的,那股“气”就散了,撑不住。我琢磨了一下,原因有两个:一是画大画得有另一套方法,二是我练得太少了。

我就想,要是我真豁出去,狠画两年大画,这事儿估计就不是问题了。现在岁数越来越大,就觉得这事儿总得试一试。但首先,心态得对。不能老想着跟敦煌壁画那种东西比,一比,人就自卑了,就没法画了。就得任性点,“瞎”画。大不了最后证明,我这辈子不适合干这个,那也算试过了,收兵就行。

所以这事儿,跟我之前说的“随便玩玩”不一样,这次是有意图的。说实话,我最近光是想一想这事儿,就有点兴奋。当然,这股兴奋劲儿值不值,还得看最后出来的结果。