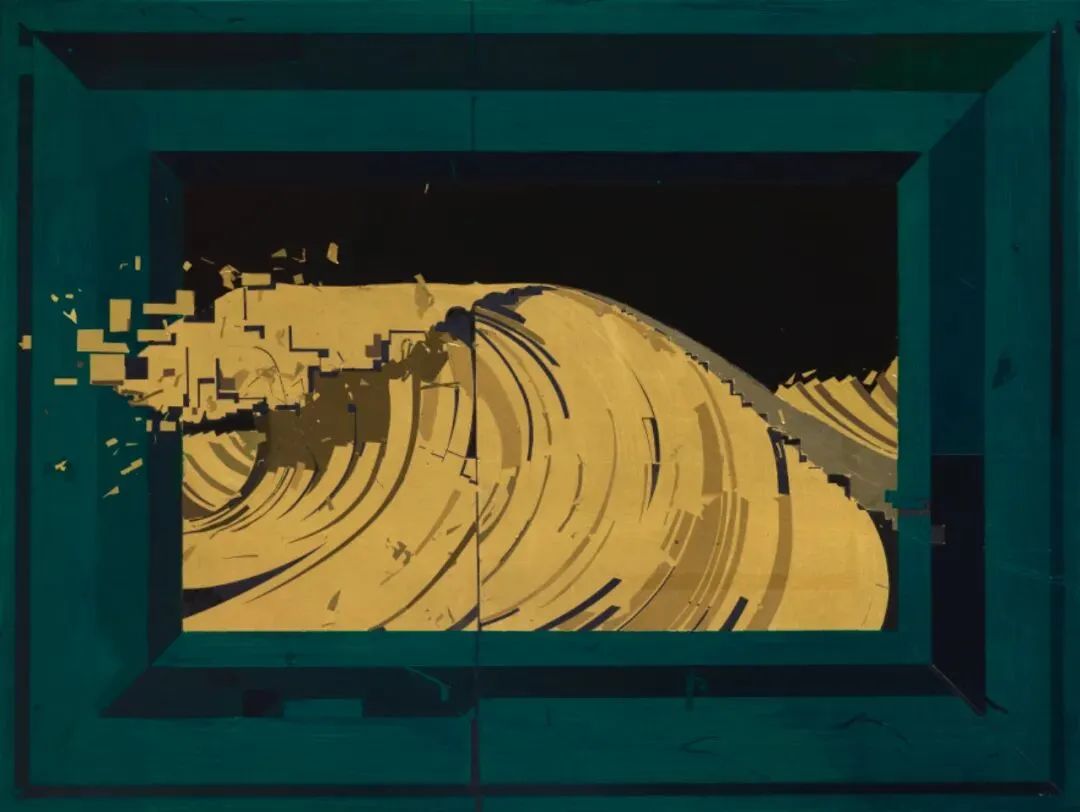

冷广敏《两面》 ,2021 ,布面综合材料,200 × 150 cm

面对冷广敏的作品,视觉首先捕捉到的是一种极度的平整与精准。

在他的画面中,很难找到纠结的笔触或情绪化的堆叠。这一切被他用一种近乎工序般的理性剔除殆尽。这种视觉上的“洁净”,源于冷广敏在2008年对创作初心的那次自我质询。在那之后,他似乎决意要将自己从画面中隐去,像一位在幕布拉开前悄然离场的导演,只留下那些“物”,在空无一人的舞台上,呈现着关于存在与消逝的静默剧目。

1

万物皆有一层壳

在冷广敏的视野中,万物皆有“壳”。

这层壳,对于家具而言,是那层覆盖在木质结构上的漆皮;对于飞鸟而言,是那层精密排列、闪烁着光泽的羽毛。他关注这种“表象”,并直言“表象即全部”。但这并非是一种关于肤浅的宣言,而是一种笃定的唯物视角——物本身就矗立在那里,作为一个恒定的坐标,抵抗着人类认知的流动。

冷广敏《暗流》

2019,布面丙烯综合材料,200 × 150 cm

在“椅子”或“床垫”等作品中,冷广敏将这种对“表象”的描摹推向了极致。他不像是在描绘一个对象,更像是在“制作”一个对象。受版画流程化思维的影响,他将绘画过程切割为严密的工序,让颜料在画布上形成一种平整的、具有物质强度的薄膜。

这种薄膜是时间的容器。当他细致地刻画椅背上剥落的油漆,或者床垫边缘磨损的织物时,他所凝视的并非破败本身,而是物体在时间河流中那层逐渐衰变的“皮肤”——一种从崭新走向衰败的、自然的演变过程。

冷广敏《绿角》

2014,布面综合材料,150 × 120 cm

更为本质的是,他洞察到了这层“壳”背后的内在逻辑。在被问及鸟的羽毛与椅子的木纹有何不同时,冷广敏的回答非常坦诚:它们本质上是一致的。鸟羽的绚丽是为了求偶与飞行,椅腿的密集是为了承重。这种极致的“功能性”,构成了冷广敏画面中那种不容置疑的秩序感。他剥离了我们赋予事物的浪漫想象,只留下了关于生存与结构的朴素真相。

冷广敏《迷雾》

2023,布面综合材料,200 × 150 cm

2

寻找一个完美的“Bug”

如果说秩序是冷广敏构建的基底,那么“裂痕”就是他埋藏在秩序中的变量。

在他的画面中,我们常能看到某种突兀的“瞬间”——一块被撕裂的海绵,一个锋利的切口,或者是某种被精确凝固的破碎感……这些痕迹,像是在平滑镜面上划出的一道道冷静的伤痕,既打破了画面的绝对宁静,又赋予了它生长的张力。

冷广敏《规律的浪花》

2024,布面综合材料,60 × 80 cm

然而,这并非表现主义式的宣泄。对于极力克制情感、追求“疏离感”的冷广敏而言,这些裂痕是被审视过的。他坦言,创作的过程就是不断发现偶然、驯服偶然,并将其固定下来的博弈。一个成熟的系统往往容易陷入惯性的顺滑,而这些像“Bug”一样的裂痕,正是他对抗僵化的手段。

冷广敏《天光》

2023,布面综合材料,200 × 150 cm × 3

这种异样,在“鸟”系列中表现得尤为明显。那些被定格的瞬间,既不是对现实的简单再现,也不是情感的泼洒,而是一种被提炼过的“视觉事件”。它像是一个被封存的标本,原本流动、柔软甚至带有破坏性的瞬间,被冷广敏用一种理性的语言固定下来,变成了一种坚硬的、可被凝视的形式。

正是这种“控制”与“失控”的平衡,让他的作品产生了一种奇异的厚度:看到的虽是裂痕,却感受不到焦灼,只能感受到一种平静的注视。

冷广敏《骨骼与壳》

2024,布面综合材料,200 × 150 cm

3

退到作品背后

随着视角的推进,冷广敏似乎正在从早期的“家具”走向更广阔的题材。

在近年的创作中,他开始引入更多题材,甚至尝试将“人”作为一个物件纳入画面。但他从未改变那种将对象“陌生化”的初衷。他受宋画与风水学的影响,试图在画面中建立一种气韵流转的内在结构,而非西方透视学中的几何框架。

冷广敏《寻找一个体积》

2022,布面综合材料,200 × 150 cm × 2

这种东方式的空间智慧,让他的作品拥有一种独特的呼吸感。即使是描绘最日常的静物,也能通过视角的转换,让观者看到一个截然不同的侧面。一把熟悉的椅子,在特定的视角下,变成了一个抽象的建筑;一只写实的鸟,在剖开的视野中,展现出精密如机械的结构。

这就是冷广敏所追求的“陌生的自然”。他拒绝制造那种让人一眼就能共情的温暖图像,而是试图创造一种距离。他希望作品像一块在大自然中独自存在的石头,或者一棵在荒野中生长的树,既不取悦观众,也不被观众的凝视所改变。

冷广敏《纹路》

2016,布面丙烯综合材料,70 × 80 cm

在这个意义上,冷广敏的艺术是一场关于“观看”的练习。他退到了作品的背面,退到了情感的边缘,将舞台完全让给了物本身。

在一幅描绘鸟类羽毛的作品前,我们或许能感受到这种“退后”带来的力量。那层层叠叠的羽翼,既是保护生命的屏障,也是隔绝外界视线的幕布。在那华丽而平实的表象之下,潜流着一种我们无法完全解读的秩序。正如雷蒙德·卡佛所说的那种“突然的清晰”,在冷广敏的画前,我们清晰地看见了表象,却又在表象的坚实面前,重新思考起事物原本的样子。

冷广敏《Killing Time》

2020,布面丙烯综合材料,100 × 120 cm

Q&A

99艺术专访

艺术家冷广敏

Q

你对结构、空间和材料的兴趣始于什么时候?在确立这套语言的过程中,受过哪些关键影响?

冷广敏:

2008年,那时创作课老师抛给我一个概念:“作品必须真实且属于你自己。”这话逼着我跳出模仿,去寻找源于自身的表达。

在这个过程中,版画的介入是个关键转折。它让我体验到了“流程化”的工作方式,颠覆了我以往画油画时从零开始层层叠加的习惯。

而在确立标准时,中国传统哲学给了我很大帮助。受“天人合一”影响,我不再纠结于画作何时算“完工”,而是确立了一个核心指标——它必须是流畅自然的。至于画面结构,则受到宋画与风水学的启发。不同于西方的几何构图,风水学讲究气韵的流转与自洽,这种逻辑让我感觉结构不是冰冷的工具,而是能“活起来”的有机体。

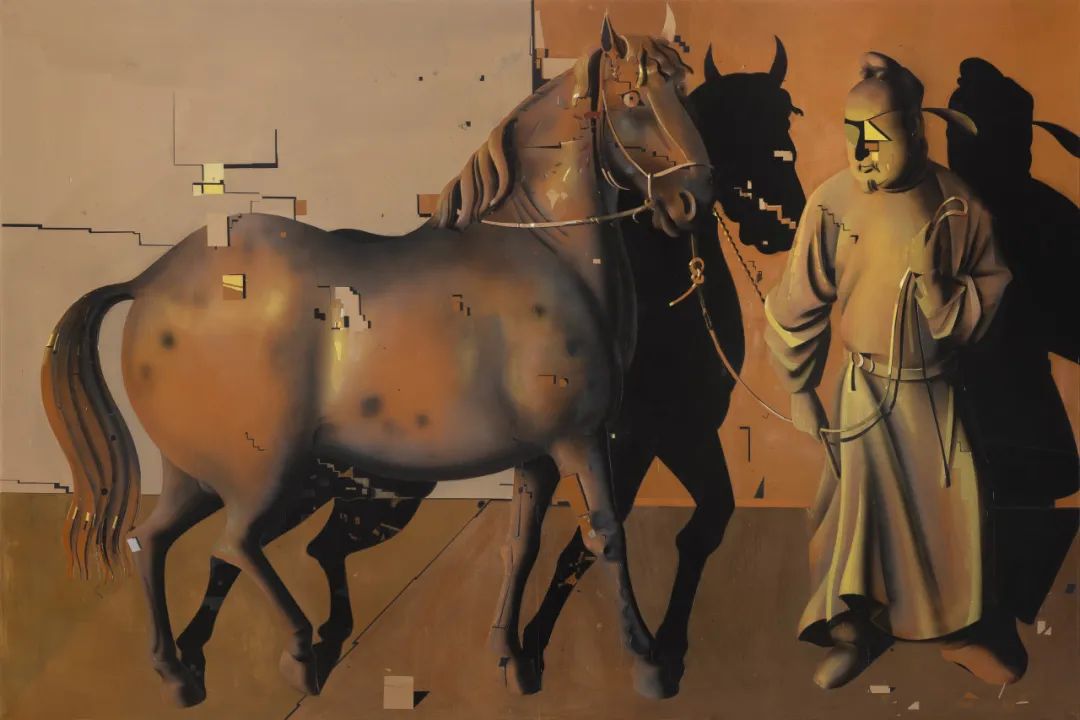

冷广敏《古典外衣 - 马》

2024,布面综合材料,200 × 300 cm

Q

这种语言最早是投射在“椅子”这一题材上的吗?

冷广敏:

其实我早期的创作非常抽象,直到研究生阶段,因为对“空间”的关注,才偶然碰撞到了家具。这深受波普艺术及克莱因色彩观念的影响——他们作品中那种类似东方的“空寂感”,以及将艺术家主体隐藏在作品背后的“抽离感”,深深吸引了我。

选择椅子,是因为它本身就是为功能而生的现成工具,天然与人体结构相关。而且,它内部包含着丰富的节奏变化,比如椅背的简约与椅腿为求稳固而形成的疏密关系。我所做的,就是将这种现成的、自带结构节奏的物体直接拿来描摹。

冷广敏《沉没》

2013,布面综合材料,120 × 100 cm

Q

在你的观看逻辑里,描绘的“鸟的羽毛”和“椅子木纹”,本质上是否遵循着同一种秩序?

冷广敏:

本质上没有区别。无论是家具、床垫,还是后来的鸟或冰淇淋,它们内部都遵循着特定的节奏与结构变化。

我的观看逻辑更像是一种“镜头的转移”:通过视角切换,从外观深入内部,或从侧面审视。这种转换是为了制造认知的颠覆——一只写实的鸟换个角度可能就变成了抽象形态;一把熟悉的椅子在特定视角下也会打破既有认知。我试图通过这种游移,提示观众去重新理解眼前的事物。

冷广敏《对抗的废墟》系列

2024,布面综合材料,235 × 185 cm × 3

Q

相比于静止的家具,你后来也描绘具有“瞬间性”的题材,这是否意味着你试图用一种秩序化的节奏,去呈现稍纵即逝的视觉现象?

冷广敏:

绘画作为静态媒介,本质就是在呈现瞬间。这两年,我更倾向于用“外壳”这个概念来统摄这种描绘。

这层外壳如同皮肤,承载着时间的痕迹。画家具时,我表现掉漆、剥落,是在模拟从崭新到衰败的过程。这种逻辑同样延伸到了生物题材:鸟的羽毛排列、色彩变化与椅子结构一样,本质上都是高度功能性的。羽毛是为了飞行、伪装或求偶,一切结构皆为生存而生。让我着迷的正是这一点:那些极度绚丽、节奏自洽的形式感,并非为“美”而存在,而是功能与进化的结果。

冷广敏《有方向的行进》

2024,布面综合材料,235 × 185 cm

Q

你如何界定创作中的“挪用”?无论是挪用日常之“物”,还是挪用美术史经典,你的处理逻辑是一致的吗?

冷广敏:

我对题材的选择很直觉化,就像旅途中偶遇风景,觉得有意思便拿来用了。但回过头看,无论是挪用日常物还是经典图像,逻辑是一致的——我试图让图像变得更有弹性。

鸟类的羽毛是华丽的,我描绘它光鲜下的衰变;美术史经典同样具有极致的华丽感,但它本身也在时间中衰变。

冷广敏《古典外衣 - 宫女》

2024,布面综合材料,200 × 300 cm

Q

你如何看待画面中的“形式感”?

冷广敏:

形式说到底属于美学范畴。在我的创作结构中,形式构建属于“第二阶段”,但它必须服从于“第三阶段”的标准——“自然”。

我在画面内部进行了精心的经营,但刻意将痕迹隐藏,希望呈现出随性且即兴的效果。至于题材的拓展,其实是为了突破局限。早期创作像玩“10以内的游戏”,现在更像是“100以内的游戏”,是为了解决不同的问题,前者其实更难,像是更高维度的问题,后者看似简单,是为了给创作带来活力。

冷广敏《女神X的诞生》

2023,布面综合材料,235 × 185 cm × 3

Q

你曾提到的“表象即全部”。完美的表象本身,足以承载精神力度吗?

冷广敏:

人们常对“表象”有偏见,但我认为“表象即全部”阐述的是一种“所见即所得”的真实。

但这不代表我认为表象是完美的。相反,只要有“人”的介入,事物就不可能完美。人为痕迹往往带有傲慢与做作,因此我极力将自己隐去,希望作品呈现出一种无人干扰的自洽状态。表象是一个恒定的坐标。发生变化的是我们的认知,而非表象本身。它始终矗立在那儿,作为绝对原点,等待我们不断回归与审视。

冷广敏《模仿》

2015,布面丙烯综合材料,150 × 200 cm

Q

你是如何用这样一套严密、甚至冰冷的语言,去承载艺术家的个人情绪的?

冷广敏:

其实,我的作品是极力克制情感的。我试图抹去所有“人”的痕迹,追求一种死亡感与疏离感——离“人”越远越好。

这就像克莱因的人体测量画,只能看到理智的观念;又像沃霍尔的罐头,代表一种思维模式。我也遵循这套逻辑,不试图表达人的情绪。确实,以“人”为母题容易引发共情,这是高效的传播工具,但正因如此,我更明确地要与之保持距离。即使我这两年开始画“人”,本质上也是把人当作“物”来处理,极力剥离掉其中的情绪色彩。

我一直试图做一件事:消除人为干预的痕迹,让作品呈现出“天然如此”的状态。

虽然这依然是平面绘画,但我希望它具备一种视觉强度,看起来像是一个自然形成的场景。这种状态虽然不日常、甚至不现实,但却具有真实可触的质感。简而言之,这种质感是依靠“制作”而非“描绘”得来的——它更像是一个独立的现成品。

冷广敏《红色颗粒》

2019,布面丙烯综合材料,50 × 60cm

Q

既然强调“制作”与“精准”,在创作过程中,你允许“失控”或“偶然性”发生吗?

冷广敏:

艺术家一直都在处理偶然性。但对于成熟创作者,重点在于对偶然性的“控制”。

创作本质上就是不断发现偶然、并将其固定下来的过程。当创作过程趋于成熟,偶然性会像程序的“Bug”一样突兀。挑战在于,你的创作是否有包容度去接纳这个“Bug”,视其为新可能而非错误。一旦我决定保留它,我会试图驯服它,将其转化为可控的日常。但若控制得过于娴熟,它又会变得“油腻”。为了避免僵化,我又必须去寻找新的Bug,这是作品保持生机的一个方法。

冷广敏 《玫瑰》

2013,布面丙烯综合材料,120 × 160 cm

Q

身处这个逻辑闭环中,如何防止自己陷入一种熟练的惯性?

冷广敏:

惯性是舒适区,对抗它恰恰是专业性的一部分。技艺的成熟往往伴随僵化,而打破僵化是痛苦的。

我向往像植物般自然蜕变的理想状态,但现实创作更像一场冒险。保持活力的关键,在于敢于接纳那些看似是“Bug”的新元素。这非常危险,因为新东西往往在既有审美之外,甚至会破坏原有的标准和方法。这就像汽车工业的迭代:为了进化,设计师要改变哪怕已经很完美的产品,甚至不惜背负“倒退”的骂名。作为创作者,必须接受这种风险——哪怕新的尝试是错的,也比为了维持完美而停止演变要好。