引进·内化·拓展

——“中国美术馆50年捐赠展”油画作品观感

记写雁荡山花 潘天寿

在“中国美术馆五十年捐赠作品大展”中,共展出23位油画家的油画作品138件。从第一代油画家王悦之、陈抱一、潘玉良到第二、三代油画家吴冠中、朱德群、苏天赐、靳尚谊、林岗、苏高礼等均有上乘之作。纵观此次捐赠展的油画作品,我们可以用“引进、内化、拓展”加以概括。

一、引进与传播

自明代万历年间意大利来华的传教士利玛窦等人带来了西洋的《圣母子像》以来,西洋油画开始进入中国。进入19世纪后期和20世纪初期,中国的综合国力式微,一些先进的知识分子为了救国图强,希望用西方的现代化来拯救积贫积弱的祖国,因此西学得以东渐。伴随着学习“新学”、“西学”的热潮,西方美术得到进一步传播,油画也逐渐在中国推广开来,新式美术教育亦逐渐形成。而对西方油画的最初“引进”工作主要由20世纪初的出洋留学者完成,其中就包括此次捐赠展中王悦之、陈抱一、潘玉良等第一代中国油画家,他们从西方取得油画“真经”以后,为油画在中国的传播、推广和普及做出了不可磨灭的贡献。

20世纪二三十年代是西画在中国移植与传播的年代,王悦之(1894~1937)作为一个油画的传播者,1914年赴日留学。与早期留学日本的其他画家一样,他在日本学习时受到印象派画风的影响,所以,他归国后早期的油画具有印象派技法的表现特色:喜欢描绘外光,用色洒脱、色彩丰富斑斓,如《北海公园一隅》;有的色彩浓烈、笔触粗犷而具有强烈视觉冲击力,如《北京德胜门》;也有写实技巧纯熟、构图严谨、色彩丰富的作品如《镜台》等,但总的说来具有印象派风格。

此次捐赠展展出的王悦之油画作品《香山》(122cm×52cm,1930~1934)、《亡命日记》(两幅)(185cm×44cm×2)、《台湾遗民图》(183.7cm×86.5cm,1930~1934)、《燕子双飞图》(180cm×69cm,1928~1929)、《七夕图》(126cm×68cm,1928~1929)、《弃民图》(80cm×36cm,1930~1934)、《裸女》(70cm×56cm,1921~1923)、《镜台》、《摇椅》10幅。

《台湾遗民图》是王悦之的代表作之一,它与传统佛教信仰中“一佛二菩萨”的形象有着联想接点。中央女子额上的白毫、左手呈现与释迦牟尼“施愿印”姿态相同;掌心之眼又和千手千眼观音的形象产生了联想的可能性,右手捧着的地球似乎又是佛教法器之如意、宝珠的变形。从身后二女子双手合十的姿态中,也让观者再度嗅到了佛教信仰的气息。据说曾有观者询问王悦之《台湾遗民图》的寓意。他说:“那是望着台湾的。”由此,我们可以感受到他对故乡台湾的深深关切——他盼望藉由神佛之力拯救“台湾遗民”脱离苦难。

王悦之也曾创作一系列以爱情为主题的作品,叙述其对爱情的憧憬以及对恋人的款款深情。《七夕图》别名《在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝》,王悦之曾题诗与此作相呼应:“修书与君约,立志坚如玉,一年一回来,七夕君莫错。” 王悦之与何人许下了这七夕之约?还是此诗象征某女子对王悦之的深情告白?这着实耐人寻味。

《亡命日记》和《弃民图》均创作于1930年~1934年,此时国难当前,素有反日思想的王悦之,创作主题明显具有社会现实意义,此二幅作品造型准确,显示出作者高超的写实功力。

陈抱一(1893~1945)同样是一位西方油画的“引进者”。1913年,他留学日本专攻西画。回国后自创“抱一绘画研究所”。1925年,于上海创办中华艺术大学。陈抱一先后在上海美专等校任教,与乌始光、汪亚尘等组织了“东方画会”、“晨光美术会”,还与徐悲鸿、潘玉良等组织“默社”。1942年,陈抱一发表《洋画运动过程略记》一文,记录民初上海的现代美术运动发展。

陈抱一对后印象派推崇有加。他认为,后期印象派那样发挥“表现精神”的精神,早在1918年或1921年前后,已为我们一些研究者所认识,也许有过这种影响,而促进了1920年以后的一个发展阶段。但他也认为,我们不能仅把表面的新形式(或者新形式的模仿)视为实质性的发展。实质性的发展才是重要的问题。这些认识无疑是正确的。同时他也深受野兽派的影响。1934年第85期的《良友》画报曾用彩色图版介绍陈抱一的画作:“野兽派的作风,运笔流畅而极有把握,用色简洁,却充满着富丽的色彩,技巧的纯熟是永远使人折服和满意的。”

陈抱一主张从西洋绘画的写实传统入手,去开拓新的、为时代所有的艺术观念,去创新的艺术表现方法。陈抱一注重素描的练习。他认为无论石膏模型或人体写生,木炭素描不仅是入门的必需课程,而且是终生不能舍弃的功夫。陈抱一撰写成的两本比较系统和全面地介绍西画技法的著作——《油画法之基础》和《洋画ABC》,对油画的推广产生了较大影响。

陈抱一是具有现代倾向的艺术家,他虽然没有参加像“决澜社”、“中华独立美术协会”这样一些主张学习西方现代派艺术的美术团体,但是对它们给予了同情和支持。一些组织现代美术团体的年轻美术家都出自陈抱一的门下,无疑接受了陈抱一的影响。他主张从纯熟的写实技巧入手,开拓新的艺术观念,而不只是对西方现代艺术流派机械地作形式的模仿,强调色彩在绘画中的重要作用。陈抱一十分关注重木炭素描和油画色调的研究。陈抱一的油画色彩效果,特别是他画的静物、花卉,在当时的油画家中可说是首屈一指的。他的人体写生作品,用笔准确圆润,线条刚健多姿,色彩深厚圆润。

以油画为主要画种的西方绘画,伴随着中国社会的现代化进程传入中国后生根、发芽、开花、结果。对于传统中国绘画来说,油画是一种移植艺术,在20世纪前期,中国油画还处在早期阶段,油画反映民族生活与民族感情尚嫌不足。从这个角度来考察,在海外学成归国的油画家,大多进入美术学校任教,只能以学校作阵地推进中国油画艺术的发展。他们不可能依靠卖画为生,只能以美术教育作为依托,使自己站稳脚跟、培育人才、创作作品、扩大影响。陈抱一就是这样一位忠于油画事业,并愿意献身美术教育的杰出美术家。

此次捐赠展展出的陈抱一作品有《西湖艺专一角》(52.9cm×64.7cm,1944)、《香港码头》(72cm×90.5cm,1942)、《苏堤》(45.5cm×52.8cm,1942)、《关紫兰像》(72.5cm×60.5cm,1930)、《月季花》(44.5cm×37cm,1936)、《苏堤春晓》(37cm×45cm,1924)共6幅。《香港码头》设色鲜艳纯净,造型准确而唯美,显示出较强的写实功力,同时又兼具表现主义特征;《西湖艺专一角》画面色彩明丽,意境优美,是风景油画中的力作;《苏堤》则将中国画的写意性与西画的表现性合二为一,“不求形似,逸笔草草”,笔触松润,气韵生动;《月季花》色彩明快,质感逼真,是不可多得的静物作品。

潘玉良(1893~1945)作为中国第一代油画家,她在油画的引进方面同样功不可没。潘玉良的油画不论是气度、修养,还是技术,在中国早期女油画家中都无人可比,在男性油画家中,也数上乘水准。她的画风基本以印象派的外光技法为基础,再融合自己的感受才情,作画用笔干脆利落,用色主观大胆,但又非常漂亮。她的豪放性格和艺术追求在她酣畅泼辣的笔触下和色彩里表露无遗,天生一副艺术家气质。她对各种美术风格形式都有所涉及,且造诣很深:对传统写实、近代印象派和现代画派都大胆探索、游刃有余,并有出色的表现。其中印象派技术和东方艺术情调是她绘画演变的两大根基,由此及彼形成了她艺术发展的轨迹。

这次捐赠展展出她的油画有《花摊》(24cm×33cm,1947)、《周小燕肖像》(91.5cm×59.8cm,1947)、《瓶花和水果》(59.5cm×73.8cm,1944)、《自画像》(73.5cm×60cm,1945)4幅作品。《花摊》明显地借鉴了印象派的画法,色彩绚丽,表现力强,是一幅出色的肖像画;《周小燕肖像》笔调轻松,色彩淡雅,以平涂手法刻画人物的神态与精神世界,可谓出神入化;《自画像》仍然采用印象派的画法表现人物的内心世界,意境优美,耐人寻味。《瓶花和水果》造型严谨,所刻画的瓶花和水果逼真生动,显示出不凡的写实能力。

范曾80年代的作品

二、“内化”与“中国化”

油画作为舶来品,自从引入中国后就必然打上中国文化的烙印,学界将之称为“油画民族化”。当然,关于这一概念,学者尚有争论。但不论赞成与否,“油画民族化”这一趋向始终伴随着中国油画整个发展历程,时至今日,随着中国综合国力的增强和中华文化的伟大复兴,油画的民族精神和中国气派更加被提到日程。20世纪是一个风云激荡的时代,是中国社会和中国文化都面临巨大变革的时期。“五四”新文化运动,声势浩大迅猛,深刻有力地冲击着封建文化的传统格局,激起深刻的社会反响,引起了一系列重大文化问题的论争。在新的论争中如何认识对待中国传统文化,如何继承与革新;如何认识对待西方文化,如何吸收借鉴,这些都集中表现为东西方文化的关系问题。其实这是一个问题的两个方面。归根结底,要考虑的问题首先是要不要冲破旧传统的格局,然后是如何辩证地解决东方与西方、传统与现代的空间差与时间差这两对矛盾,以创造中国现代文化新纪元。从这次捐赠展油画作品来看,王悦之、潘玉良、吴作人、宋步云、吴冠中、朱德群、苏天赐、庞均等油画家的作品都有显示出鲜明的“民族化”倾向。

论及油画的民族化,首先不得不提及王悦之。王悦之将中国的线描与工笔重彩移入到油画中,他的作品具有东方水墨的神韵与气质,而在色彩上又不失西洋画的典雅与古朴。王悦之去日本考察后,没有像关良、丁衍庸那样去关注野兽主义绘画,而是受到日本画界“民族化”的启示,回国后坚定探索中西融合的实践。王悦之的油画将中西方绘画熔于一炉,具有强烈的民族情调,他是最早探索油画民族化的先行者,安敦礼评价他是“中国西画民族化的第一人”。30年代初,他的油画趋于成熟,许多作品都具有典型的民族化特征:

其一,外在媒材与形式的中西融合。他的油画立足于传统绘画美学内涵,采用绢本材料,用黑色油彩勾线,并使用狼毫毛笔以“稀油薄涂”的方法作画,使作品具有水墨画的效果,油画《女人像》是这一时期的代表。当时“阿波罗学会”成员王子云就谈到:“他的油画作品多数运用了中国画的线描法或晕染法,把油画与国画糅合在一起,表现了油画民族化的创新才能。”王悦之还采用立轴的装帧方式,大胆使用中国画的中堂形式创作油画,打破了西画的规矩格局,是将框装改为中国画式立轴装裱的第一人。这蕴含着强烈的中国传统文化精神内涵。

其二,画面空间处理上的中西融合。中国山水画讲究 “移步换景”的“散点透视”方式观察景物,并以“以大观小”的方式建构画面空间,素有“三远”之说;而西方风景画却是以焦点透视的方法来表现视觉空间。为了解决这一矛盾,一方面,他采用近景俯视、中景平视、远景仰视的方法消解了焦点透视与“散点透视”的视点冲突;另一方面,中国画的竖式条幅装帧形式的采用,压缩画面的近景,避免了“近大”,同时又增加远景的冲击力,不再是“远小”的效果,这样就把中西绘画的空间关系有机地融合在一起。

其三,以中国传统绘画美学内涵为核心的中西融合。王悦之的风景油画多为写生作品。“写生”虽然是西画的方法,但是他的作品并不局限于对风景的客观再现,而是立足于中国传统绘画的写意精神,所以他的作品与西画写生有截然不同的效果。

王悦之在探索油画民族化的情结与他年少时所受到的传统文化教养有很深的联系。正是他对传统艺术的了解、热爱和赤诚的民族情感,使他采取了立足于传统绘画美学,融合西方艺术之长的创作方法,进而在中国近代探索油画“民族化”方面做出了杰出贡献。

潘玉良同样是一位油画民族化的典范。纵观潘玉良的艺术生涯,可以明显看出她的绘画艺术是在中西方文化融合中萌生、发展的,这正契合了她“中西合于一治”及“同古人中求我,非一从古人而忘我之”的艺术主张。她的作品融中西画之长,又富于自己的个性色彩。她的素描具有中国书法的笔致,以生动的线条来形容实体的柔和与自在,这是潘夫人的风格。她的油画含有中国水墨画技法,用清雅的色调点染画面,色彩的深浅疏密与线条相互依存,很自然地显露出远近、明暗、虚实,色韵生动,她用中国的书法和笔法来描绘万物,对现代艺术已做出了丰富的贡献。

继王悦之、潘玉良之后,继续扛起“油画民族化”大旗的是吴作人(1908~1997)。作为第二代油画家,吴作人中西并举,在国画与油画两个领域里探寻创造,力图在自己的艺术中既保持中国文人画传统所体现出的诗化的意象与情趣,又在艺术中融合西方写实绘画艺术强调生活源泉和对形体、色彩的敏锐感受。因此,他的艺术既有民族色彩又有清晰的个性特征。他的油画充分地继承西方油画艺术的造型与色彩体系之特长,同时又具有强烈的中国艺术精神。

吴作人30年代的油画造型精到,色彩浓烈饱满,深得佛拉芒派之精粹。但是,40年代的西北之行后,当他站在西方油画技法的高峰上回顾东方时,发现高度写实油画本身的性能不能满足他的艺术创作理想。吴作人对这种单纯写实倾向不再满足,而是开始向东方艺术情趣回归,在艺术创造活动中逐渐加强主观感情表现的写意要求。吴作人这种融会东西的新面目,逐渐为现代的中国所接受、欣赏,也为西方人士所认可和赞扬。

这次展览展出的吴作人的油画作品有《静物(熏鱼)》(45cm×38cm,1934)、《女人体》(100cm×80cm,20世纪30年代)、《世纪初(萧淑芳像)》(73cm×60.5cm,1948)、《高原傍晚》(29cm×38cm,1944)、《甘孜雪山》(29cm×38cm,1944)、《玉树》(29cm×38cm,1944)、《佛子岭水库连拱坝》(40cm×53cm,1954)7幅,表现出高超的写实技巧和并吞中西的气魄。

宋步云(1910~1992)同样是“油画民族化”的实践者。他潜心光大和弘扬中华民族绘画的优良传统,致力于中西绘画艺术的合璧。他用画笔歌颂祖国社会主义建设的成就,讴歌中华山河的壮美,创作了油画《开山》、《洪峰侧流》、《新社会新矿工》、《英勇就义》等作品。他的作品继承传统精华,融会西法,气势恢宏、笔力雄健,恣肆潇洒、意境深邃,色彩明快沉稳,跃动着强健的生命力,将中西画法的探索推向一个新高度,以清新典雅、空灵朴厚、出神入化的独特美学品格而自成一家。

宋步云的作品锐意出新,他秉承写实主义的风格,同时兼顾印象画派的视觉效果,注重神韵,讲究笔触,追求色彩的细微变化,并且在立意与构图上吸取中国画的精髓,大胆创新。他的作品既蕴涵浑厚质朴的古典美,又洋溢着充沛的新时代精神。

本展览中所展出的宋步云作品有《午门》(46.4cm×56.3cm,1947年)、《阳春雪》(46.3cm×56.4cm,1947年)、《景山瑞雪》(45cm×60cm,20世纪40年代)、《须弥春》(56.3cm×46.4cm,20世纪50年代)、《哑巴河抢险》(50cm×100cm,1961年)、《俯瞰故宫》(49.8cm×100.5cm,1960年)6幅,从中可见其“合中西为一体”的特色。

吴冠中(1919~2010)被公认为是致力于油画民族化及中国画现代化探索之第二代优秀油画家,他坚忍不拔地实践着“油画民族化”的创作理念,执著地守望着“在祖国、在故乡、在家园、在自己心底”的真切情感,表达了民族和大众的审美需求。吴冠中作为林风眠的高徒是继林风眠先生等之后开创的中西融合道路上的又一座高峰。他在油画等艺术形式上戮力创造民族特色,以中国人特有的“诗意”和“心象”为核心,进而融通中西,合而为一。

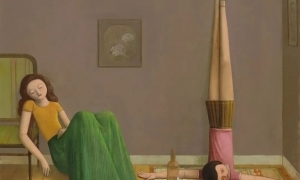

本次展览中所展出的吴冠中油画作品有《藏民青年》(36cm×28cm,1961年)、《画中人(朱碧群肖像)》(80cm×71.8cm,1995年)、《花与花》(60cm×76cm,2008年)、《眠》(61cm×91cm,2008年)、《红莲》(61cm×91cm,1997年)、《飞越戒台》(60cm×76cm,2008年)、《弃舟》(80cm×100cm,1998年)7幅,充分显示出其油画的写意性和表现性。

朱德群(1919~2010)也是林风眠的学生,是当今著名海外华人艺术家之一,同样是“中西合璧”艺术路径上一位可贵的探索者。中国书画的表达经验很早就为朱德群的抽象创作奠定了基础,他超脱了具象的束缚,在画面构造出一个抽象的广阔空间,这使他的抽象油画深具中国文化的恢宏气度。20世纪60年代起,朱德群专注于扎实的线条与色彩本身,以流畅的运笔结合力道与速度使动感跃然于眼前;2000年后,艺术家再次解放视觉元素,光线的描写与空间的塑造成为其画面重心。

朱德群的绘画艺术中同时具有东方艺术的温婉细腻与西方绘画的浓烈粗犷,这正是他融合中国文化背景与历史传承以及善用西方绘画工具与技巧的具体表现。油彩在朱德群笔下一改其浓厚黏滞的特性,似乎兼具了水彩的轻盈流动与焦墨枯笔的深沉,画家在此仅以单色油彩的渲染变化,就创造出广阔无垠的空间感。

朱德群的画作并不是表现纯粹的抽象结构,而是对应于大自然的心灵感动,数十年间的沧海桑田、或悲或喜,都透过油彩的挥洒流泄于画面,他所追求的物我两忘,天人合一,也在此藉由艺术创作而实现。朱德群作品中因线条的律动而形成的节奏感以及点线的交错、窜动并结合画面上的光线明暗而形成如音符般时急时缓、高低起伏的旋律。整体而言,朱德群的作品与自然现象,尤其是与光有紧密的关联,而这些都是经由艺术家心灵省思后的印象。此次展览展出的朱德群油画作品《绿色活力》(195cm×390cm,1982年)正是上述绘画风格的经典诠释。

苏天赐(1922~2006)与赵无极、朱德群、吴冠中一样同为林风眠先生的弟子,他对中外美术都有研究,在成为林风眠助教期间,苏天赐在老师的启发下由线描入手探索中西融合之路。他通过波提切利—李公麟等中西白描的对比临摹,发现中西观察与表现方法之异同并找到了优势互补的切入点,《黑衣女像》等作品正是早期探索之结晶,并且终于在20世纪末被公认为那一时期“中式油画”的代表作。甚至有人认为,在《黑衣女像》面前已无必要争论油画民族化问题,这幅画至今仍是“中式油画”的巅峰之作。

苏天赐将特定的写真对象与移步换形的复式印象做了完美的糅合,其作品寓朴拙于灵动,任信步于悠然,他的画具备了法国野兽派的欢快,如“高翔的云雀”。“融合西方形式与东方神韵于一体”是苏天赐终身的艺术追求,他的艺术历程与中国油画的发展演变过程紧密联系在一起。他的作品不论是人物肖像,还是太湖景色、江南水乡、乡舍村景、花卉静物,都有鲜明的时代气息,具有抒情性、写意性的笔意,既达到油画色彩对比响亮的效果,又融进了中国画写意的特征,色调优雅丰实,层次分明又融为一体,特别是线条的运用,赋予了画面一种通体皆灵的神韵。正如他自己所说:“我每一幅画的立意,都有着东方和西方的成分,有时是东方的情趣,西方的实感,有时是西方的缤纷,东方的空灵。”苏先生从中西文化比较学的角度去摄取营养并丰实自己的艺术创作,其高超的水平在中国油画史上写下了重重的一笔。

此次展览展出的苏天赐油画作品有《槐花》(54.5cm×41.5cm,1961年)、《水乡之晨》(50cm×73cm,1963年)、《春满湖湾》(38cm×54cm,1978年)、《海姆巴赫》(40cm×50cm,1993年)、《傍水人家》(73cm×60.5cm,2004年)、《斜倚的人体》(72.5cm×49cm,1992年)、《熏风》(59.5cm×110cm,1991年)、《复苏的湖山》(67cm×67cm,1995年)8幅,我们从中可见其空灵、雅秀的写意精神。

庞均(1937~ )可以说是“油画民族化”路径上的第三代油画家。他最大的艺术成就体现在他艺术创作中的东方油画风格。他的油画色彩既有西方后印象派、野兽派的综合性优点以及西方式的热情和暴发力,又有东方文人画的诗意,成功地演绎了东方式的表现主义。身为油画家,庞均教授认真钻研古典与现代艺术,并巧妙地将西方油画语言融合东方水墨写意,形成了较为独特的艺术风格,被评论家称为“写意性油画”。

本次展览展出庞均的油画作品有《瑞雪》(112cm×145.5cm,2008年)、《中环之林》(99.3cm×107 cm,1981年)、《黄色的点、线、面》(72.5cm×60.5cm,1989年)、《研究室》(72.5cm×60.5cm,2001年)、《母与子——决澜与决澜社》(165cm×165cm,1999年)、《一张消失的杰作与老照片》(162cm×130cm,1999年)6幅作品,充分验证了上述风格定位。

三、拓展与演进

油画作为西洋画种在中国是一个复杂、漫长、渐进的过程,中国油画家在引进、内化和拓展的过程中形成了具有鲜明中国特色的三大取向:

(一) 革命现实主义风格

所谓革命现实主义风格是指以革命历史题材为主,强调艺术为现实服务、为政治服务、为人民服务,主张为人生而艺术,具有强烈的社会责任感和使命感。落实到这次捐赠展,韩乐然、唐一禾、王式廓、莫朴、蔡亮都是优秀的革命现实主义油画家。

韩乐然(1898~1947)是杰出的朝鲜族政治活动家、人民艺术家,被人们称为“中国的毕加索”。他从小酷爱绘画,并始终将绘画创作与革命事业有机结合。1925年下半年到1929年,韩乐然以中学美术教员等身份在哈尔滨、齐齐哈尔秘密从事革命工作,进行艺术创作,促进了东北地区近代美术的发展,为党的建设做出了很大贡献。

1932年,他在巴黎与刘开渠、唐一禾、常书鸿等发起成立“中国留法艺术学会”,通过国内刊物《艺风》发表文章和美术作品,向读者介绍西方美术。1937年10月,韩乐然回国,被党组织安排在武汉的东北抗日救亡总会负责宣传和联络工作。他以画笔为武器,给**东北特委的《反攻》(半月刊)画了许多封面,创作巨幅油画《全民抗战》、《不愿做奴隶的人们起来消灭日本帝国主义》。他通过路易·艾黎、斯诺、史沫特莱等国际友人,将拍摄的大量抗日照片发往国外,进行国际宣传。1938年11月,韩乐然随郭沫若领导的国民革命军政治部第三厅组织的作家艺术家访问团到延安访问,在延安女子大学作了题为《关于抗日时期民族艺术文化》的讲演。

1944年,韩乐然赴西北写生,并秘密从事西北地区高层的统战工作,并首创以油画、水彩等西画临摹壁画。韩乐然的绘画受到了法国印象派的影响,具有印象派注重外光的特征。对于外光以及对于补色关系的表现在风景画中较之人物画有更强烈的追求,点彩技法在油画中也多有运用。他以明朗的色彩,充满热情的笔调,表现了当时西北各族人民的生产、生活情景以及纯厚的民风民情、绚丽的自然风光。

这次展览展出韩乐然的油画作品有《哈萨克妇女捻羊毛》(65cm×50cm,1945)、《维族女校长》(65cm×50cm,1946)、《向光明前进的藏民》(80cm×117cm,1945)、《途中做礼拜》(50cm×65cm,1945)、《山丹学生看显微镜》(50cm×64cm,1946)、《拉卜楞寺前歌舞》(228cm×137cm,1945)。

《维族女校长》把女校长的聪敏与热情生动地表现了出来;《山丹学生看显微镜》描写山丹学生看显微镜的情节,这在较为落后的西北山区显然是新鲜事物。路易·艾黎所办培黎学校的学生在教室外阳光下看显微镜,并引来了仿佛是农民的两位长者旁观,正是当年西北新学之状况;在《拉卜楞庙前的歌舞》中,画家精心描绘了蓝天下、青山前、拉卜楞庙外缀满鲜花的草地上藏民载歌载舞的宏大场面,更着意塑造了两位盛装的藏族女同胞的舞姿,他以漫画般的手法绘出围观者兴高采烈的憨态,显然他也是心神投入的被感染之最者,又把这满怀的激情生动地诉诸笔端感染了所有看画的人;《向着光明前进的藏民》画面上浓云压着暗山,暗山衬着绿色草原,绿色草原半在云影中,半在阳光下,开满了粉白和浅红色的野花。身着暗紫红色衣衫的藏族一男一女及他们的女儿均重负行囊在草原上弯腰前行,身后拖着他们长长的影子。这是一幅色彩压抑沉重的图画,但画中人却执着地向着太阳的方向行进,它寓意光明在前、仍须奋斗,也深含着画家不已的斗争精神和对光明的追索。

唐一禾(1905~1944)也是一位杰出的革命现实主义油画家。为反对北洋军阀政府屠杀爱国学生,创作了《铁狮子胡同惨案图》,并参加“五卅运动”。随着抗日战争的全面爆发,他带着学生把一幅幅巨大的宣传画贴满武汉三镇,其中不少都是他的手笔,如《正义的战争》、《敌军溃败之丑态》、《铲除汉奸》等。

抗日战争初期,唐一禾带领学生积极开展宣传活动,他绘制的抗战宣传画在当时收到很大的社会效果。此时,唐一禾画了很多宣传画悬持于武汉街头,如《还我河山》等。1937年,在南京举办的全国美展上,他的作品《武汉警备》引起了很大反响。

1940年至1944年,他在动荡不定的环境中创作了油画《穷人》、《村妇》、《厨工》、《田头送茶》、《女游击队员》、《七七的号角》、《胜利与和平》等作品,表现了对祖国的热爱和对劳动人民的同情。

在唐一禾短暂的生命和艺术历程中,无论是思想情感还是艺术创作都表现出强烈的民族气节和“在民众的底层里负起了神圣伟大的使命”的崇高追求,唐一禾的艺术创作始终紧密地联系着国家、民族、民众命运这一主题。

《七七的号角》、《女游击队员》等油画作品在风格上折射出整个民族救国图存的急切悲愤与表现力量,具有强烈的时代气息。唐一禾在领略欧洲古典到近代绘画传统的基础上,以现实主义严谨造型为本,融入浪漫主义抒情笔调,同时摄取现代绘画明亮的色彩表现。这些语言特征,在他的全部作品中有机贯通,显现出恢弘开阔的体格、硬朗大方的造型和舒展流畅的神韵。

这次捐赠展共展出唐一禾的油画《自画像》(40cm×26cm,1941)、《白衣女青年像》(61cm×48cm,1941)、《女青年像》(61cm×47cm,1941)、《村妇》(101cm×81cm,1943)4幅。《村妇》造型严谨,用色明快,所描绘的村妇神态生动,表现了对祖国的热爱和对劳动人民的同情;《白衣女青年像》造型逼真,神态安详,用色淡雅,表现了油画家对劳动人民的关怀。

从艺术风格上定位,王式廓(1911~1973)无疑亦属于革命现实主义油画家。王式廓画了众多风格纯朴、淳厚的延安农民肖像,创作了《平型关大战》、《读报》、《进边区》(素描)、《开荒》和《改造二流子》(木刻)等作品。王式廓是20世纪中国第一代革命画家,作为一位从延安走出来的革命画家,他在新中国成立后创作《参军》、《井冈山会师》、《发明者的夜晚》、《毛主席和我们在一起》等油画作品及大型素描《血衣》等富有时代精神和战斗激情的作品。其中《血衣》被评论家称之为“集中体现时代精神、具有划时代意义的杰作,是中国当代美术发展中上的重要里程碑。”

王式廓以一个艺术家敏锐的观察力,善于揭示每个人物的内心世界,并运用娴熟的艺术技巧塑造出一个具有鲜明的个性、有血有肉的艺术形象,人物性格刻画入微,达到了形神兼备的艺术高度。

本次捐赠展展出的王式廓的油画作品有《血衣》(100cm×150cm,1972~1973年)、《血衣头像之一》(39cm×27cm,1973年)、《血衣头像之二》(39cm×27cm,1973年)、《血衣头像之三》(39cm×27cm,1973年)、《血衣头像之四》(39cm×27cm,1973年)5幅,我们从这些作品中可以看出作者高超的素描功底和写实能力,同时也传达出强烈的革命现实主义艺术精神。

莫朴(1915~1966)同样是一位革命现实主义油画家。他的艺术与时代紧密相连,从他的作品中,我们可以感受到画家心系人民的真挚感情。画家以生动的形象和场景刻画引人入胜,艺术感染力极强。

本次展览中所展出的莫朴油画作品有《宣誓》(118cm×170cm,1950年)、《苏维埃万岁》(158cm×258cm,1964年)、《宝俶塔之晨》(26cm×36cm,1951年)、《湖边小港》(24cm×33.5cm,1975年)4幅作品,借此观众可以加深对他作品中的革命现实主义特征的认识。

蔡亮(1932~ 1995)也是一位杰出的革命现实主义油画家。他创作了大量表现、塑造陕北农民形象的素描和油画写生,同时也开始创作革命历史题材作品,《贫农的儿子》、《延安火炬》、《红军三大主力会师》、《枣园来了秧歌队》、《铜墙铁壁》等就是其中的典范。最为经典的作品是反映抗战胜利之夜、延安群众**欢庆的《延安火炬》。画家大胆地用“光”来构图,让光演化成旋转的洪流,用蜿蜒盘桓的火把映照的欢腾人群,照亮黑夜中欢乐的人心。中国美院原院长肖峰说:“他的《延安火炬》就是我们艺坛的火炬”。许江说:“他的绘画曾经给予我们某种人生与生命的理解。”邵大箴说,“看蔡亮的油画,不仅唤起我们对革命年代的回忆,而且使我们感觉到中国人的智慧和胆识。”

此次展览展出的蔡亮油画作品有《卓玛与花马》(110cm×105cm,1994年)、《农村干部》(53cm×38.5cm,1977年)、《牧羊人》(37cm×27.5cm,20世纪70年代),我们从中可以看出蔡亮高超的写实能力和坚韧的革命现实主义精神。

(二) 学院写实主义风格

谈到学院写实主义,首先要提及的就是李瑞年(1910~1985)。李瑞年以素描和油画风景作品闻名,被徐悲鸿称为“中国油画风景第一”。徐先生认为他的画“质朴隽永,手法严谨,是极为可喜的自然主义,是抒情诗”。李瑞年基于对乡土的挚爱,创作了大批艺术格调雄强沉郁、充满朴素情怀的风景油画,在20世纪40年代中国油画的整体格局中独树一帜。

新中国成立之后,李瑞年仍然坚持走深入生活、体察自然的油画风景创作道路,在作品中寄予了对自然生命和新时代新生活的感受,在严谨的物象造型中注入艺术表现的激情,表达出轻松、明快、舒展的诗意。同时,他还将中国文化的学养和传统绘画的精神融入西法造型,使其作品具有典雅的格调和清新的意境。改革开放以后,进入晚年的李瑞年仍然不间断地到各地去写生创作,而且愈发以一种研究的方式面对自然,营构画面,体现出朴素、含蓄和沉郁的美学特征。

本次捐赠展中所展出的作品有《挣扎》(65cm×80cm,1944年)、《向日葵》(65cm×81cm, 1960年)、《竹楼》(75cm×100cm,1980年)、《太湖》(105cm×156cm,1984年)、《老树》(93cm×100cm,1981年)、《洱海边》(73cm×130cm,1980年)、《荷塘》(55cm×80cm,1979年)7幅,充分反映李瑞年以学院写实为主又兼有表现因素的绘画风格。

贺慕群(1922~ )同样是一位学院写实主义油画家。1965年,贺慕群赴法留学,从此在巴黎生活与创作长达37年之久。初到巴黎的日子里,贺慕群每天进行素描、油画和速写创作,练就了极为扎实的基本功。这使她终于在1968年巴黎的“女画家沙龙大展”中荣获桂冠。此后,贺慕群相继应邀到欧洲各国参加展出,累积了极高的艺术声誉,成为艺评家眼中,继潘玉良之后,海外最杰出的华裔女画家。

60年代的巴黎艺坛,正是各种现代艺术潮流风起云涌之时,抽象、达达、波普、新写实主义等等轮番登场,令人眼花缭乱。但是,贺慕群并不为时代潮流而动,而是沉醉于自然朴素的绘画艺术里,以具象写实之法描绘日常生活中朴实无华却散发着生命魅力的景物。现实生活中最普通、简单的事物是她基本的描绘对象,劳动者、孩子、画家自己、面包、蔬果、衣服、书籍以及朴素的风景等一一进入她的作品,画家以一颗赤子之心真挚地看待与表现它们。

贺慕群虽然长期生活在巴黎,然而巴黎的风雅并未在她身上留下印迹。和她的作品一样, 贺慕群画笔下的世界没有人们所熟知的浪漫和神秘,有的只是对维持基本生存所必须的食物、生活用具、劳力等近乎图腾般的歌颂和赞美。贺慕群以浓重的色彩和粗犷的笔触来表现它们,使它们具有超出日常所见的份量和凝重感。贺慕群那些水果、面包、蔬菜、工具和劳动着的人物以其原生的厚实与质朴,向我们传达了生命的真谛,唤起了我们记忆深处那份古老的对生命源泉的敬仰与珍视。

此次展览展出的贺慕群油画作品有《玩具系列8》(116cm×90cm,1968年)、《玩具系列10》(116cm×90cm,1960年)、《桌上桔子》(92cm×60cm,1954年)、《面包系列》(46cm×61cm,2003年)4幅,我们从中可以看出她造型厚实、拙重、大气,同时兼有几何变形和一定的表现因素,具有大巧若拙的独特魅力。

韩景生(1912~1998)也是一位学院优秀的写实主义油画家代表。韩景生是油画在北方边远省份传播的先导者之一。他初出茅庐时的不少作品,填补了东北地区早期油画的空白;他在新中国成立后创作的大批油画作品,特别是讴歌北方的名山胜境的系列油画,在新中国的美术发展史上也占有独特的地位。

本次展览中所展出的韩景生作品有《第一幅油画》(29cm×28cm,1927年)、《穿连衣裙的女孩》(44.5cm×33cm,1929年)、《晴雪》(26.5cm×35cm,1957年)、《报社》(36cm×42cm,1936年)、《急归》(80cm×65cm,1936年)、《木屋小院》(33.5cm×24cm,1941年)、《吴淞口》(24cm×36cm,1981年)、《小院之夏》(18cm×24cm,1963年)8幅作品,读者从中可以窥见她以学院写实为并兼有主观变形以及表现主义倾向的艺术风格。

靳尚谊(1934~ )是当代著名的学院写实主义油画家。他以大量肖像作品产生了广泛的社会影响,被评论家称为当代中国油画的代表画家。他在80年代以后创作的作品将中国传统的美学观念与欧洲古典油画技巧结合起来,《塔吉克新娘》、《青年歌手》、《瞿秋白》、《医生肖像》、《画家》、《晚年黄宾虹》等作品成为中国当代油画的经典代表。

他在作品中展现了致力于人的形象特征与人的精神世界统一的追求。他在用油画这种外来语言表现中国人、创造出中国人形象的丰富性方面卓有贡献,成为中国学院写实主义油画的重要代表。他的作品人物作品技艺精进,充满生命的生机,体现出强烈的人文关怀。

靳尚谊的艺术成就,突出地体现在他把欧洲古典油画精髓较好地与中国传统民族艺术精神融合,开创了中国油画新古典主义学派,成功地将油画这一外来艺术形式与中国传统文化有机结合,并在这方面进行了带有启示性的探索,从而为中国当代艺术发展做出了杰出的贡献。

这次展览展出的靳尚谊油画作品有《陕北青年》(38.6cm×26.6cm,1976年)、《小学生》(38.4cm×30.5cm,1976年)、《中学生》(36cm×26.8cm,1976年)、《穿和服的女子》(65.1cm×50cm,1963年)、 《帕米尔牧场》(26.2cm×39.5cm,1981年)、《陕北高原》(39.7cm×27cm,1990年)、《山东老大娘》(54cm×36.8cm,1978年)、《惊恐的妇女》(69.8cm×49.8cm,2007年)、《八大山人》(132cm×100cm,2006年)、《侧光人体》(60cm×50cm,1998年)10幅,这些作品既显示出画家高超的写实功力,也昭示出鲜明的中国气派。

苏高礼(1937~ )同样是杰出的一位学院写实主义油画家。其油画的第一个特点是具有明显的时代特点。画家成长在社会主义的美术教育背景下,那是一个群众美术的时代。艺术与生产劳动结合、艺术与工农结合是20世纪六七十年代的文艺主旋律,苏高礼列宾美院的毕业创作《工农商学兵》就是很好的体现和例证。苏高礼油画艺术的第二个特点就是写生。他的油画之路其实是一条写生之路,他的数百幅写生作品确立了个人艺术面貌也奠定了他在新中国油画史上的地位和成就。画家走遍了山西、陕西、河南、河北乃至整个中国北方的乡村,立足于农村生活的感受,以家乡风景和人物为主要题材的,形成朴素自然、具有浓郁生活气息的油画风格。

最能代表苏高礼艺术成就的是他的油画写生,这些作品新鲜、生动,有一气呵成之感。苏高礼的写生作品取景造境变化万千,十分精彩,体现了他高超的写实能力。

苏高礼油画艺术的独到之处在于既写生又超越了写生,写生中包含了创造的思想成分,即他不是从外表现象上去描绘风景之美,而是自己就融化在所画的生活之中,他不仅是用审美的眼光,而且是以普通劳动者的感情来观察感受这片乡土,写生的过程就是他在精神上亲近家园的过程。

此次展览展出的苏高礼的油画有《从红旗渠望涉县· 晨》(39.2cm×54.7cm,1976年)、《石姑娘水库》(37.2cm×48cm,1975年)、《窑洞和花》(39.2cm×54.6cm,1977年)、 《我的太行之三》(145.5cm×112cm,1998年)、《我的太行之一》(112cm×145.5cm,1989年)、 《我的太行之二》(112cm×145.5cm,1989年)、《大寨梯田》(39.3cm×54.5cm,1977年)、《白云无尽时》(40.2cm×53.7cm,1977年)8幅。观看《大寨的梯田》这幅画,我们可以感受到当年大寨人的创业精神和时代风貌,这些作品因为忠实记录了中国乡村的时代变迁和历史影像而具有极为珍贵的史料价值。从《从红旗渠望涉县·晨》中我们就可以领略到写生的风采,体会风景画中难得一见的新境界。《窑洞和花》直接从全正面取景,以平面化的手法将窑洞门前景色表现得那么安然和富有特点,生活味和人情味扑面而来。《我的太行》系列组画描绘了不同光线下的太行山风貌,将他对于太行山的热爱之情表现的淋漓尽致。

(三)现代主义风格

谈及现代主义风格,首先必须提及刘迅(1923~2007 )。刘迅的油画作品以抽象主义为核心,同时间有表现主义特征。此次展览展出的刘迅油画作品《女孩》(35cm×28cm,1968年)、《风雪路归人》(31cm×39.5cm,1956年)、《山》(80cm×100cm,1990年)、《平行线》(92cm×73cm,1995年)、《做品3》(72cm×91cm,2000年)、《2000交响曲》(71cm×92cm,2000年)、《田野》(61cm×73cm,1999年)7幅,充分展示出高超的色彩抽象能力以及强烈的视觉冲力。

林岗(1924~ )亦是一位具有鲜明现代主义倾向的油画家。20世纪50至80年代,他以写实主义为主;20世纪80 年代,经过《沙风》系列的演变,近年日趋转向带有人生哲理的抽象。油画《峥嵘岁月》(合作)获第五届全国美展二等奖,《女民兵》获第六届全国美展优秀作品荣誉奖。

此次展览展出林岗油画作品《阳光下》(40cm×30cm,1956年)、《红叶》(37cm×54cm,1979年)、《云》(34.5cm×53.5cm,1977年)、《坐》(108cm×89cm,1958年)、《沙海之二》(135cm×135cm,1997年)、《沙风之一》(110cm×100cm,1983年)6幅,我们从中可以感受到他写实和抽象两种艺术风格兼长的个性特征。

庞壔(1934~ )同样是一位颇具现代主义风格的油画家。此次展览展出庞壔油画作品《蒙古族姑娘》(78cm×54.5cm,1975年)、《渔村》(41cm×39cm,1979年)、《桂林行之一》(81cm×130cm,1980年)、《何时了?》(180cm×300cm,2004年)、《青铜的启示——爵、斝》(180cm×150cm,1987年)、《面临选择之一》(80cm×80cm,2002年)6幅作品, 充分展示了她以表现主义和抽象主义为核心同时兼具写实特征的油画风格。

刘宇廉(1948~1997)也是一位具有现代主义风格的油画家。此次展出的刘宇廉油画作品有《黄河·成亲》(130.3cm×162.1cm,1998年)、《紫禁城之一》(45.5cm×53.6cm,1987年)、《紫禁城之二》(45.5cm×53.6cm,1987年)、《紫禁城之三》(45.5cm×53.6cm,1987年)、《紫禁城之四》(45.5cm×53.6cm,1987年)5幅,充分展示了他带有强烈表现主义特征的风格魅力。

总之,“”油画作品较为全中国美术馆50年捐赠展面地展示了近现代以来中国油画的发展历程和主要特征,为建构21世纪当代油画体系提供了一个不可或缺的学术坐标,同时亦为油画理论研究提供了图像学依据,这正是这次捐赠展的价值与意义所在。

【编辑:唐越】