2025年是美国著名已故艺术家罗伯特·劳森伯格诞辰100周年。这位传奇艺术家的思想和观念,依然在与我们当下的现实进行着一场充满活力的对话。

1

从“擦除名画”到“垃圾集合”

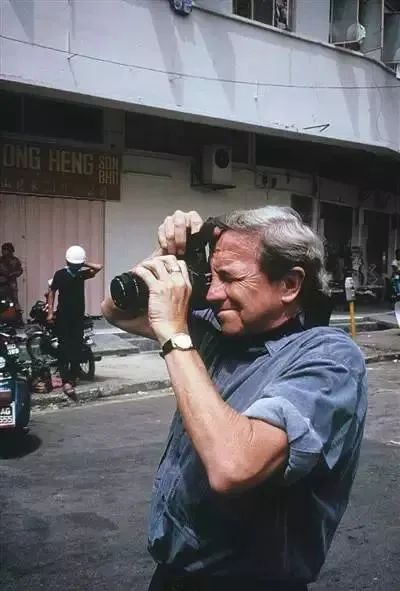

1953年,年轻的艺术家罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)做了一件惊世骇俗的事情。一天,他拜访了当时已是抽象表现主义大师的威廉·德库宁(Willem de Kooning),并请求他给自己一幅画,目的是将这幅画擦除。德库宁虽然有些犹豫和不解,但最终还是接受了劳森伯格的观念。但是为了给这个不知畏的年轻人增加一些难度,德库宁特意挑选了一幅运用多种媒介创作的、比较难擦掉的素描。

劳森伯格花了大约一个月的时间和大量的橡皮,非常费力地将德库宁的画作尽可能地擦除干净,但仍留下了难以完全去除的痕迹。之后,劳森伯格将这件几乎空白但仍有原作痕迹的纸张装裱起来,并由他的朋友、艺术家贾斯培·琼斯(Jasper Johns)在标签上写下了作品标题和艺术家信息:“Erased de Kooning Drawing / Robert Rauschenberg / 1953”(《已擦除的德库宁作品/罗伯特·劳森伯格/1953》)。这个标签和装裱也成为了作品的一部分。

“Erased de Kooning Drawing / Robert Rauschenberg / 1953”(《已擦除的德库宁作品/罗伯特·劳森伯格/1953》

64.1 × 55.2 cm,图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

这件作品至今仍被认为是20世纪艺术史上的重要作品,体现了从抽象表现主义向新达达主义、波普艺术以及观念艺术过渡时期的关键性思考和转变。而创作这件作品时,出生于1925年的劳森伯格仅28岁。

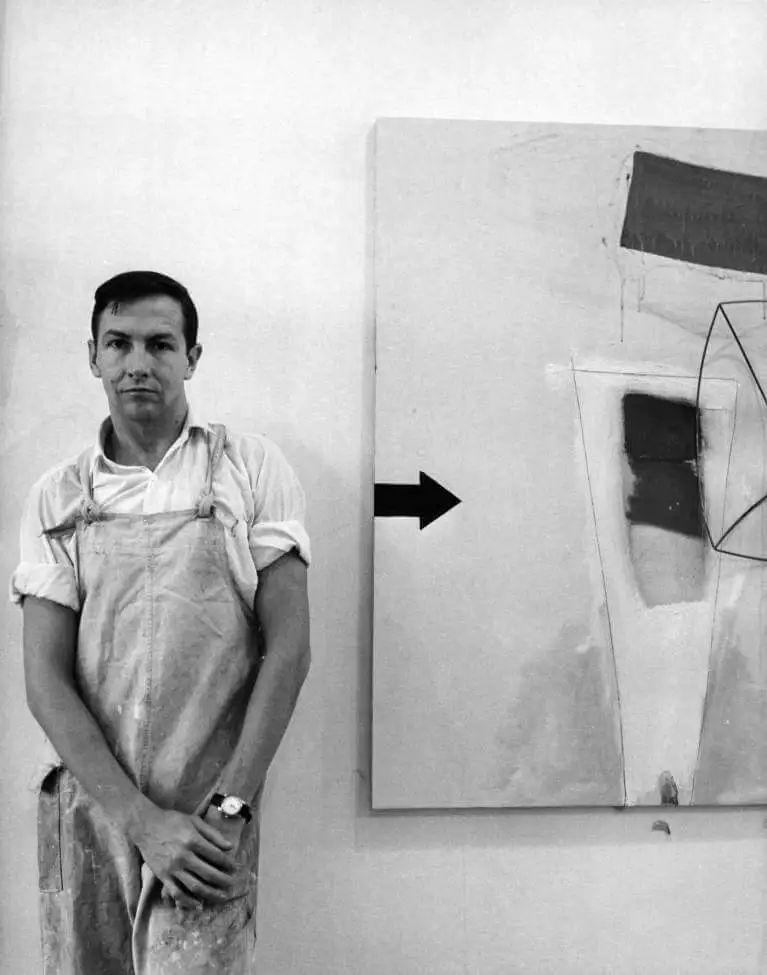

劳森伯格在他的百老汇工作室,纽约,约1962年

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

这件作品对于劳森伯格而言,是一个观念的集合体,这里面包含了他对几个具有挑战性的观念的践行,包括是否可以通过“去除”而非“添加”来创作一件艺术品;知名艺术家“英雄式”的创作姿态是否可以被挑战;“破坏”或“否定”是否也可以成为一种创造性的行为。

实际上,这并不是劳森伯格第一件观念先行的“出格”作品,1948年,劳森伯格与作曲家约翰·凯吉(John Cage)和舞蹈家梅尔斯·坎宁安(Merce Cunningham),共同参加了一场多媒体表演《第一号剧院》(Theater Piece No.1,1952年)——现被认为是首次 “即兴演出”(happening),其中更是融合了诗歌、音乐、舞蹈和电影,以及劳森伯格悬挂在天花板上的《白色画作》(White Paintings,1951年)。在往后数十年,劳森伯格的作品见证了他与世界各地的表演者、工匠和工程师的终生合作。

White Painting(《白色画作》),1951年

House paint on canvas,182.9 × 320 cm

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

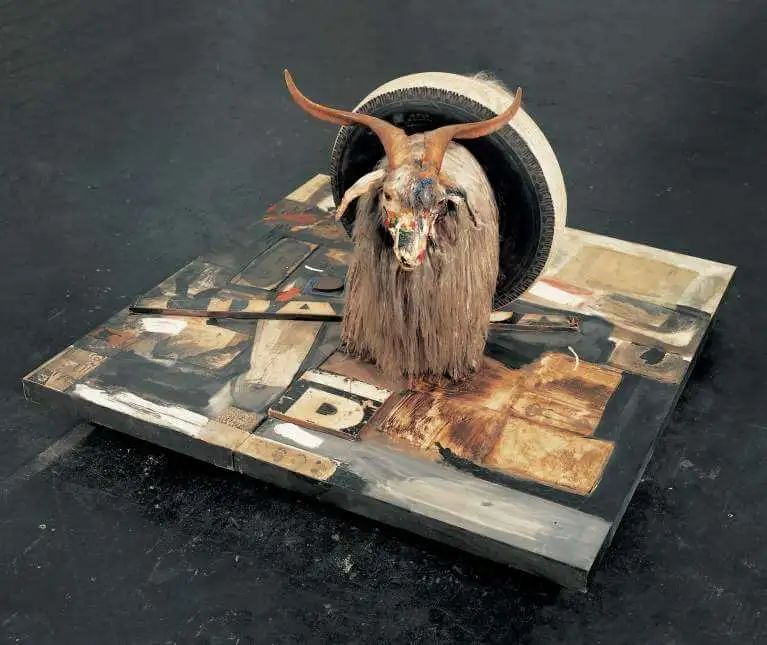

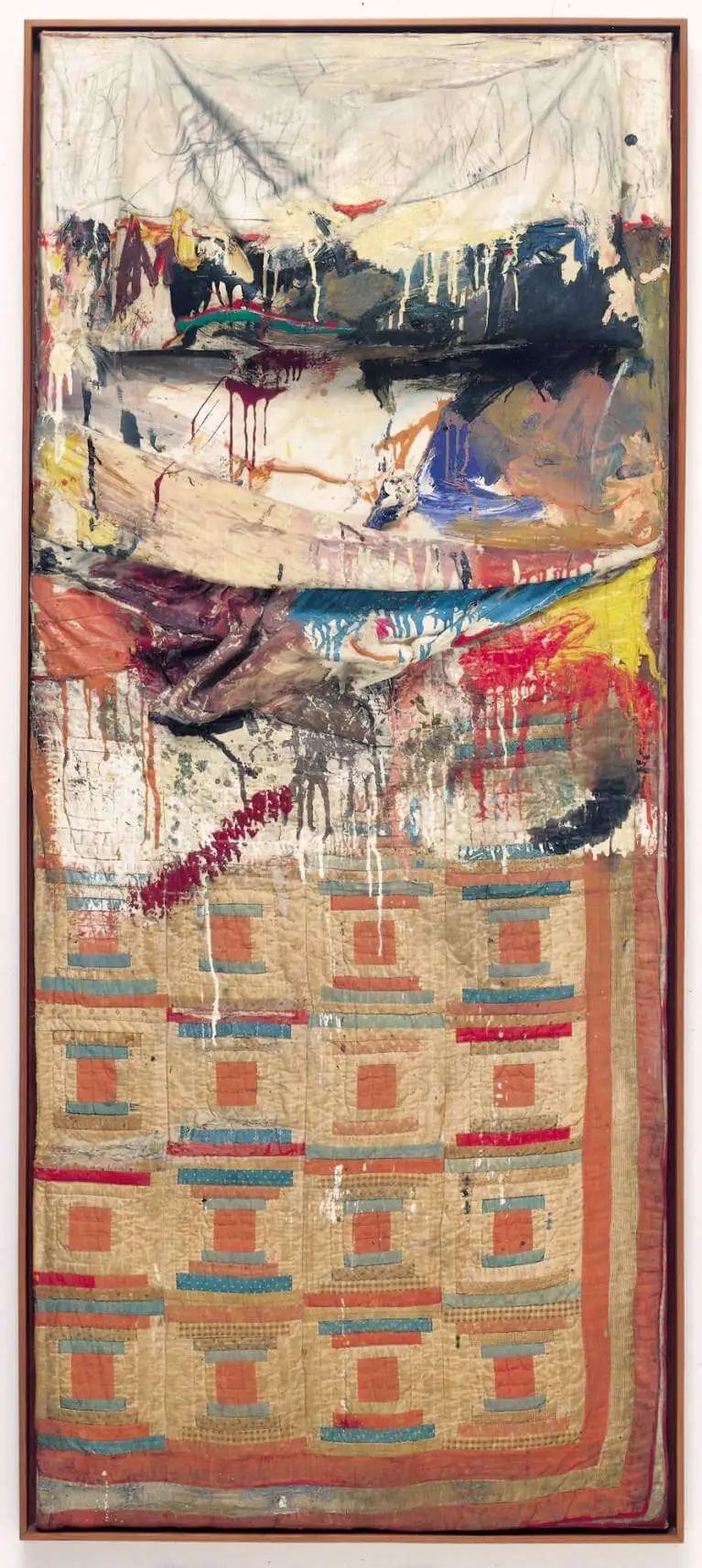

将不同元素进行组合,是劳森伯格创作中的关键线索。在他的一些著名的作品系列比如《组合》(Combines)中,剧场上的混杂表演转化为了作品中的多元媒介组合,一些不可能出现在艺术品中的物件,如交通标识、织物残片、金属零件、山羊标本等名正言顺地进入到他的作品中,笔触的韵律与工业制品的质感形成视觉和弦,手工制作的温度与批量生产的冷漠展开对话。

一直以来,劳森伯格鲜活的创新力与因太具有颠覆性而备受争议是并行的,他既是“颠覆传统的英雄”,也是“垃圾堆砌的鼻祖”,这也让他一直被贴着“不可定义的艺术家”这一标签。但不可置疑的是,劳森伯格为一个新艺术时代的开启,起到了推波助澜的巨大作用,并且影响了很多同时代和后继艺术家,也包括中国的很多当代艺术家。

Monogram(《字母组合》),1955–1959年

布面油画颜料、纸本、织物、印刷纸品、印刷复制品、金属、木材、橡胶鞋跟及网球;安哥拉山羊标本(其上带有油画颜料及橡胶轮胎);木质平台(安装有四个脚轮),106.7 × 160.7 × 163.8 cm

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

2025年,是罗伯特·劳森伯格的百岁诞辰。为此,罗伯特·劳森伯格基金会宣布,以全球范围的庆祝活动致敬这位艺术家无尽的创造力、旺盛的好奇心以及对推动社会变革的坚定承诺。本次百年纪念活动从2025年启动,将持续至2026年。活动旨在以当代视角重新审视劳森伯格的艺术遗产,彰显他非凡的远见卓识,以及对几代艺术家和社会进步倡导者的深远影响。

劳森伯格与工程师比利·克鲁弗于1965年在他位于纽约的百老汇工作室中合作制作Oracle(《神谕》,创作于1962–1965年)

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

2

劳森伯格生活在一个什么样的艺术时代?

可以说,从学生时代开始,劳森伯格就是一个不按常规出牌的选手。除了拥有天生就吃艺术家这碗饭的天赋之外,他的叛逆其实也是有迹可循的。

1948年,在极具实验性的北卡罗莱纳州黑山学院(Black Mountain College in North Carolina)学习的这段经历对他的成长尤为关键。在黑山学院,劳森伯格跟约瑟夫·亚伯斯(Josef Albers)学习,从他这里,劳森伯格学习到的并不是一种风格,而是一种态度。

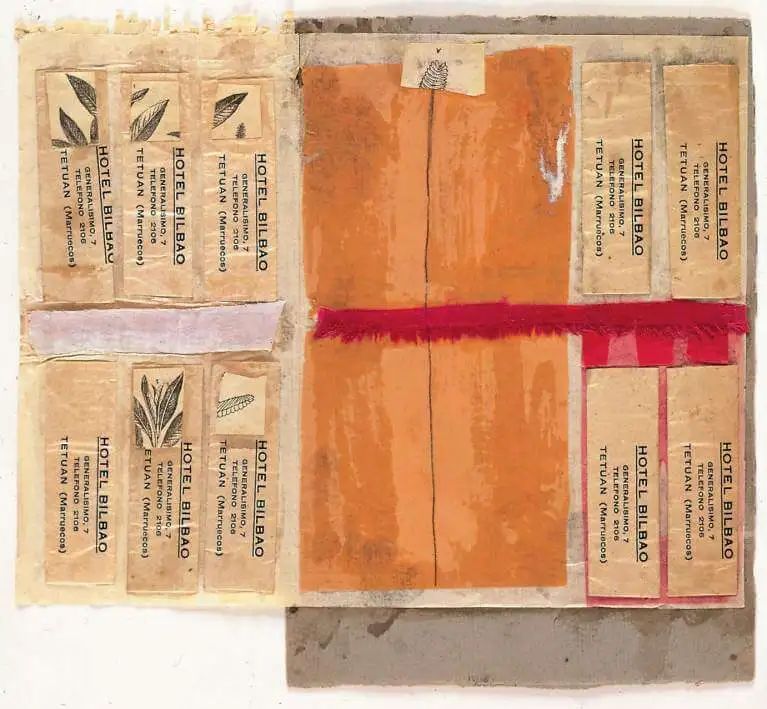

Untitled [Hotel Bilbao](《无题 [毕尔巴鄂酒店]》),约1952年

版画、印刷纸品、纸张、织物及纸上石墨,裱于纸板上,25.7 × 28.3 cm

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

但实际上,在劳森伯格的成长过程中,更重要的老师是黑山学院的作曲家约翰·凯吉(John Cage),他在偶发、环境、音乐、戏剧、舞蹈和混合媒介的试验和创造中,给予了劳森伯格很多的启发和灵感,从中也能够看到劳森伯格之后的创作路线。

Untitled [John Cage, Black Mountain]《无题 [约翰·凯奇,黑山学院]》,1952年

明胶银盐相纸

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

探讨劳森伯格的艺术,需要回到1950-60年代的美国艺术环境中。波普艺术在美国有着天然的生长环境,这是一个“成天生活在大喊大叫,弥漫着工业、商业氛围的环境。”艺术史学家阿纳森在他的《西方现代艺术史》中如是说。这种环境给予了美国艺术家巨大的可能性,让他们的创作具有压倒一切的大胆、直接和注重即时性。

Gift for Apollo(《阿波罗的礼物》),1959年

木板基底上附有油画颜料、裤子碎片、领带、织物、新闻纸、印刷纸品及印刷复制品;并结合金属桶、金属链、门把手、L形支架、金属垫圈、钉子及带金属辐条的橡胶轮。

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

《组合》(Combines)是劳森伯格最具代表性的作品系列,他的这种组合作品在一些达达主义者的作品中是可见根源的。但是他与那些艺术家的动机和路径却不同。劳森伯格试图创造的是一种出自非永久材料的、主题事件与表现笔触的统一。这在二十世纪后期,引起了涉及到主题和抽象的本质的大量问题。

Bed(《床》),1955年

枕头、被子及床单(其上带有油画颜料及石墨),安装于木质支架上,191.1 × 80 × 20.3 cm

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

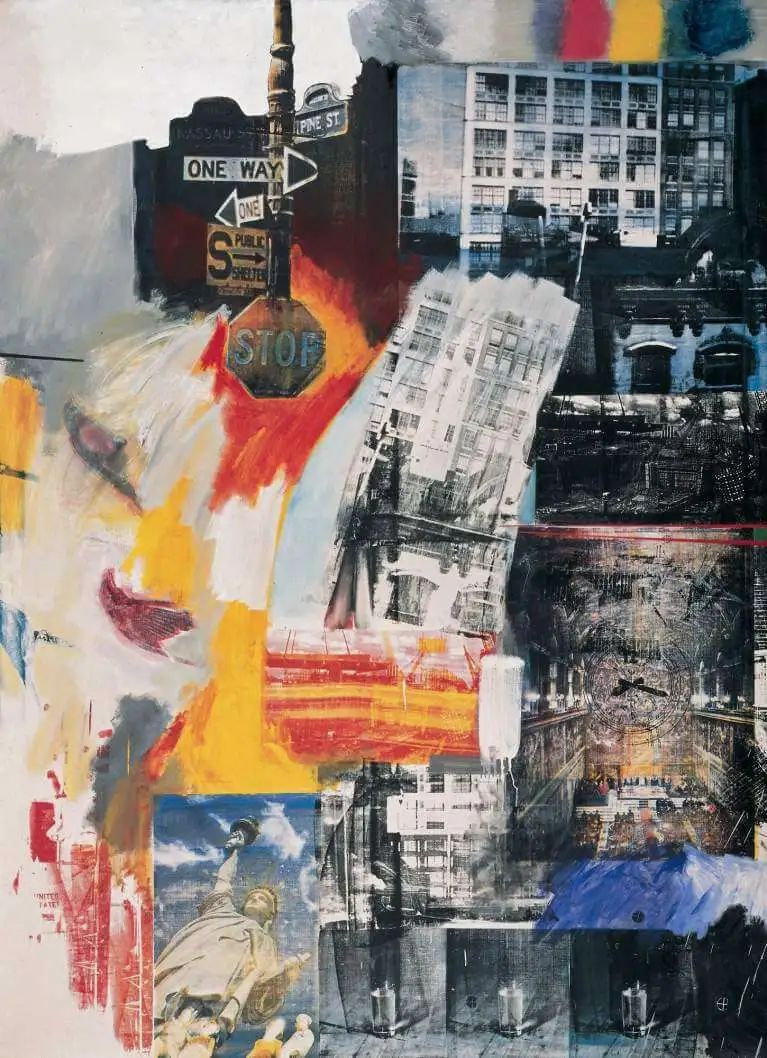

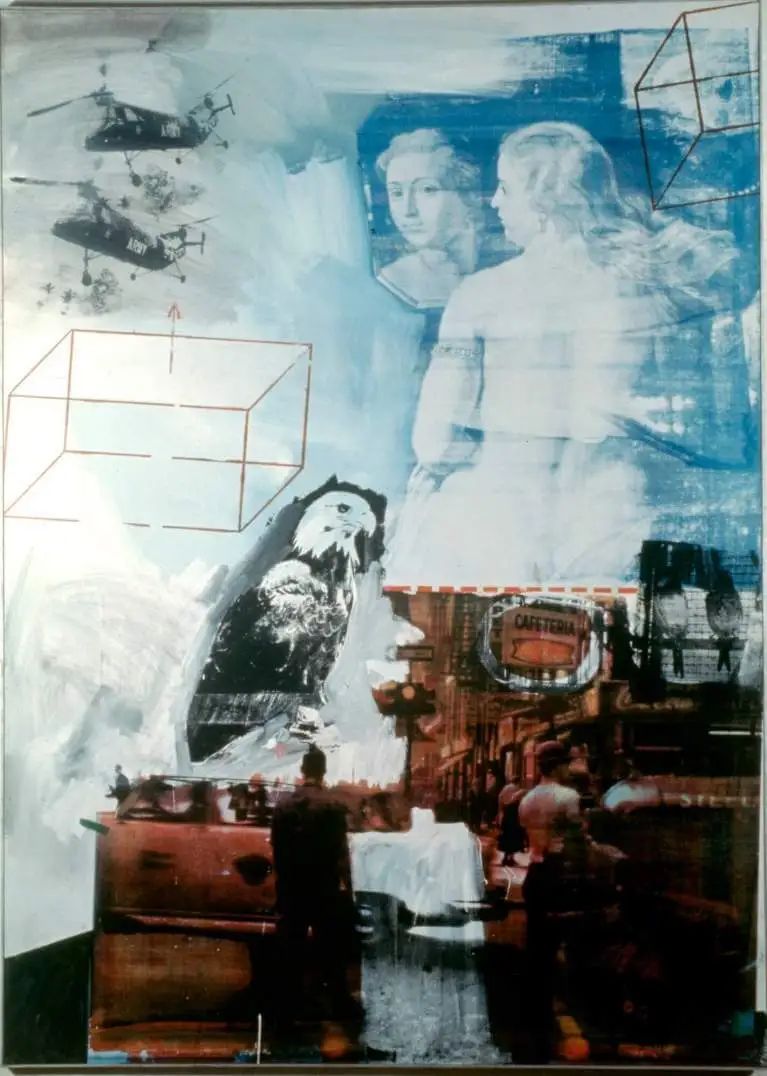

1960年代,劳森伯格开始运用丝网印刷进行创作,他作品中的形象来自于日常生活中的印刷品和电影,甚至是来自一些达达主义者的作品实例。选择什么形象进入画面只是劳森伯格思考的一方面,他最为关心的是,如何让一些差别极大的、毫不相干的元素,在作品中达到和谐。

Estate(《地产》),1963年

布面油画颜料及丝网油墨,243.2 × 177.2 cm

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

劳森伯格在建立美国式波普艺术风格方面,是极具代表性的,但他的作品与抽象表现主义又是无法完全切割的。阿纳森认为“劳森伯格是从抽象表现主义当中浮现出来的最具有创造精神和令人印象深刻的美国艺术家。他从抽象表现主义,经过波普艺术,到概念主义的形成。劳森伯格的连续创作生涯,很不易详细分段。他在1970年代,对于年轻艺术家的思想,有着重要的影响。”而这种影响,跨越太平洋,也深深地影响了很多中国年轻的当代艺术家。

Tracer,1963年

布面油画颜料及丝网油墨

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

3

劳森伯格与中国

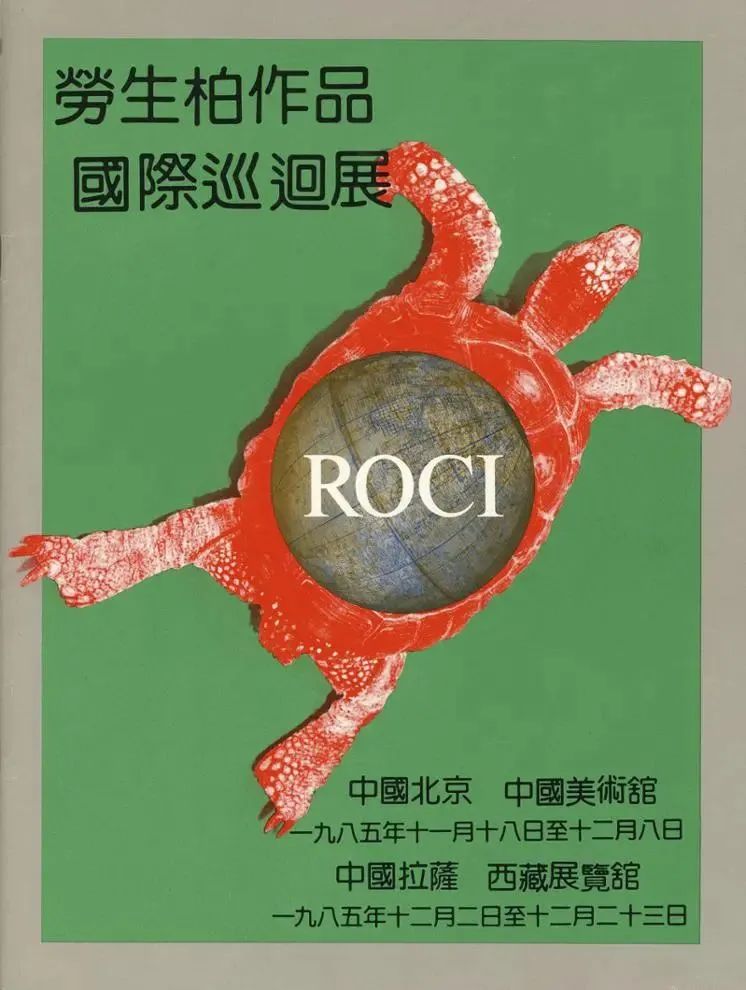

1985年,中国美术馆(彼时的北京国家博物馆)举办了劳森伯格的一场个展“劳生柏作品国际巡回展”,这是劳森伯格在北京举行的首次大型个展,展出47件集合了油彩、布料、照片、报纸、动物标本等混合拼贴作品。据当时的报道称,展览在3周多的时间里,吸引了超过30万人次的观众。

《劳生柏作品国际巡回展》画册封面

《展览海报/劳生柏作品国际巡回展》,1985年

胶版印刷、纸板,87.3 × 61 cm

作品:© 罗伯特·劳森伯格基金会2016

图片来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

当时中国刚刚改革开放不久,大部分艺术家和公众对西方当代艺术的了解非常有限。劳森伯格作品中那种自由、大胆、打破媒介界限、使用现成品的方式,对当时的中国艺术界无疑是一场视觉地震。但同时,展览也迎来了很多公众层面的争议和质疑,比如“这也是艺术?”劳森伯格的这次展览,以及他的创作观念和方法,契合了80年代中国社会文化环境下的一代年轻当代艺术家的思想,掀起现成品与装置艺术热潮,催生了“厦门达达”等先锋艺术团体。更重要的是,颠覆了对艺术的传统审美,也让很多中国艺术家意识到,借鉴他的创作手法和对材料的运用只是一个方面,真正的启示在于如何让自己的艺术与社会现象、人类文明的进程产生关系。

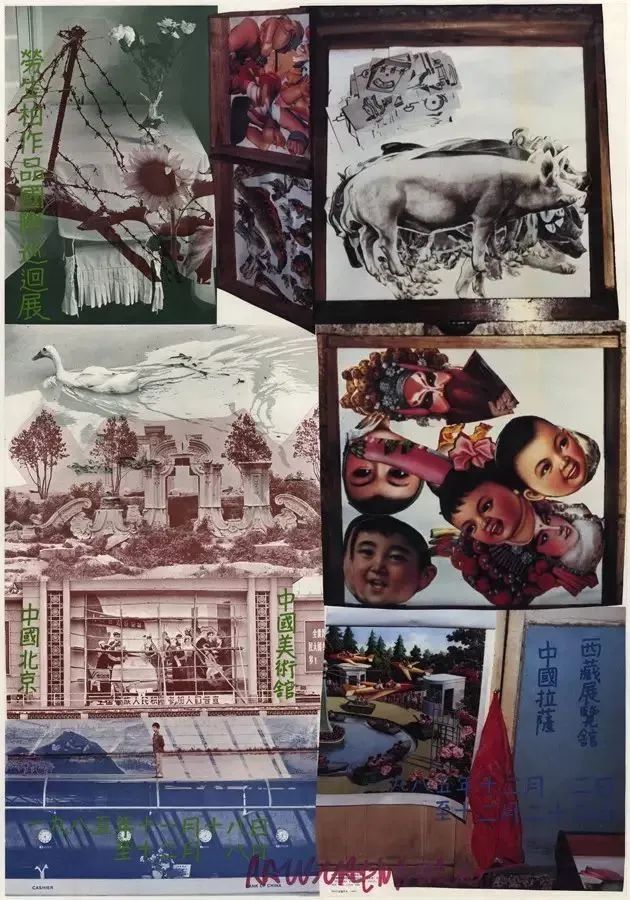

《中国美术报》对《劳生柏作品国际巡回展》报道,1985年

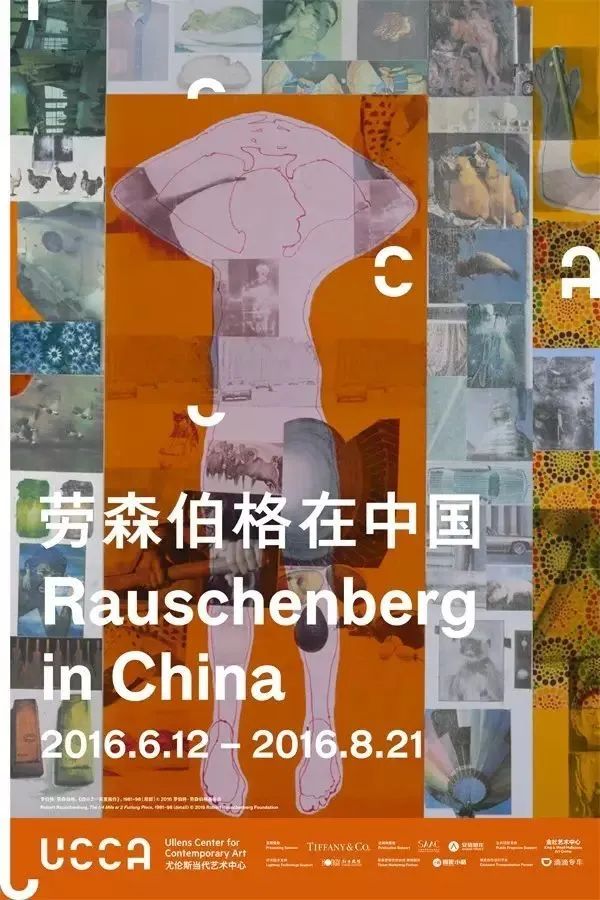

时隔31年,2016年UCCA尤伦斯当代艺术中心举办了名为“劳森伯格在中国”的展览,展出劳森伯格的巨作《四分之一英里画作》(The 1/4 Mile or 2 Furlong Piece, 1981年—1998年),该作品由190个部分组成,长度约305米。

“劳森伯格在中国”展览海报

UCCA尤伦斯当代艺术中心,2016年6月12日-2016年8月21日

图片来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

《四分之一英里画作》1981–1998(局部)

罗伯特·劳森伯格基金会 ©2016罗伯特·劳森伯格基金会

图片来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

从1985年对中国当代艺术的“刺激”到2016年的这次回顾,“重看劳森伯格”成为了这场展览的观看核心。批评家栗宪庭当时谈到:“重新看劳森伯格,等于是重新回顾中国当代艺术发展的这段历史。”

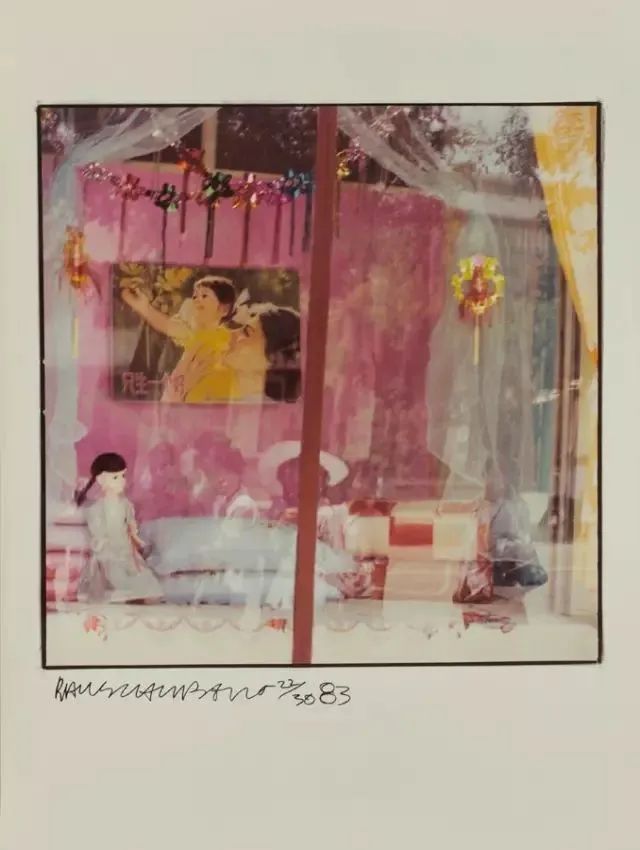

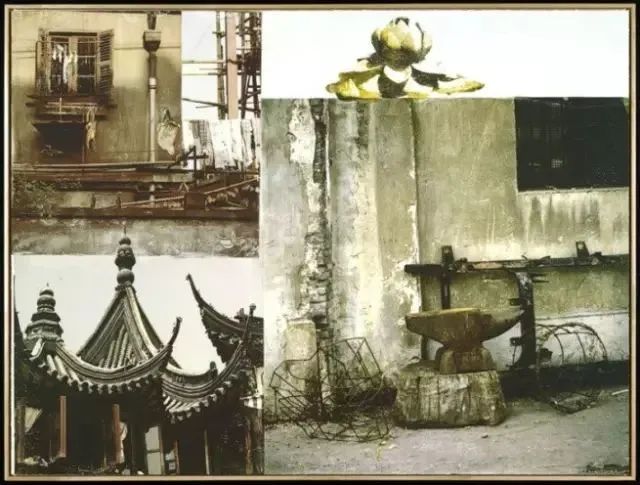

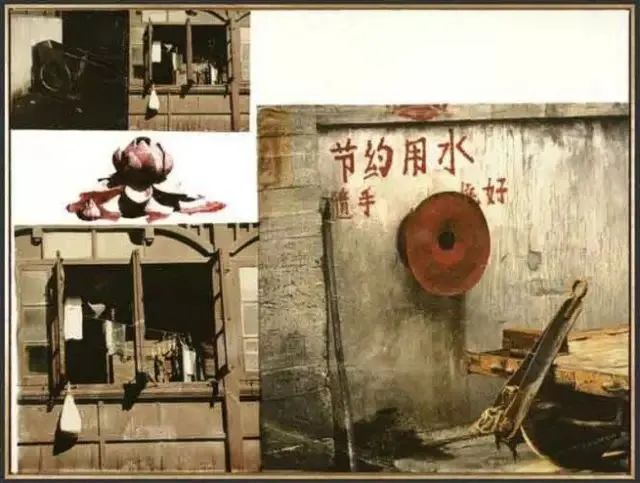

在这次展览中,还展出了劳森伯格的一系列拍摄于80年代初期访问中国期间的彩色照片《〈中国夏宫〉研究》(1983年)。劳森伯格的艺术在影响了很多中国艺术家的同时,他也从中国文化和艺术中汲取灵感。

《〈中国夏宫〉研究》,1983年

彩色照片:图像尺寸:38.1 × 38.1 cm;版面尺寸:61 × 50.8 cm

罗伯特·劳森伯格基金会© 2016罗伯特·劳森伯格基金会

图片来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

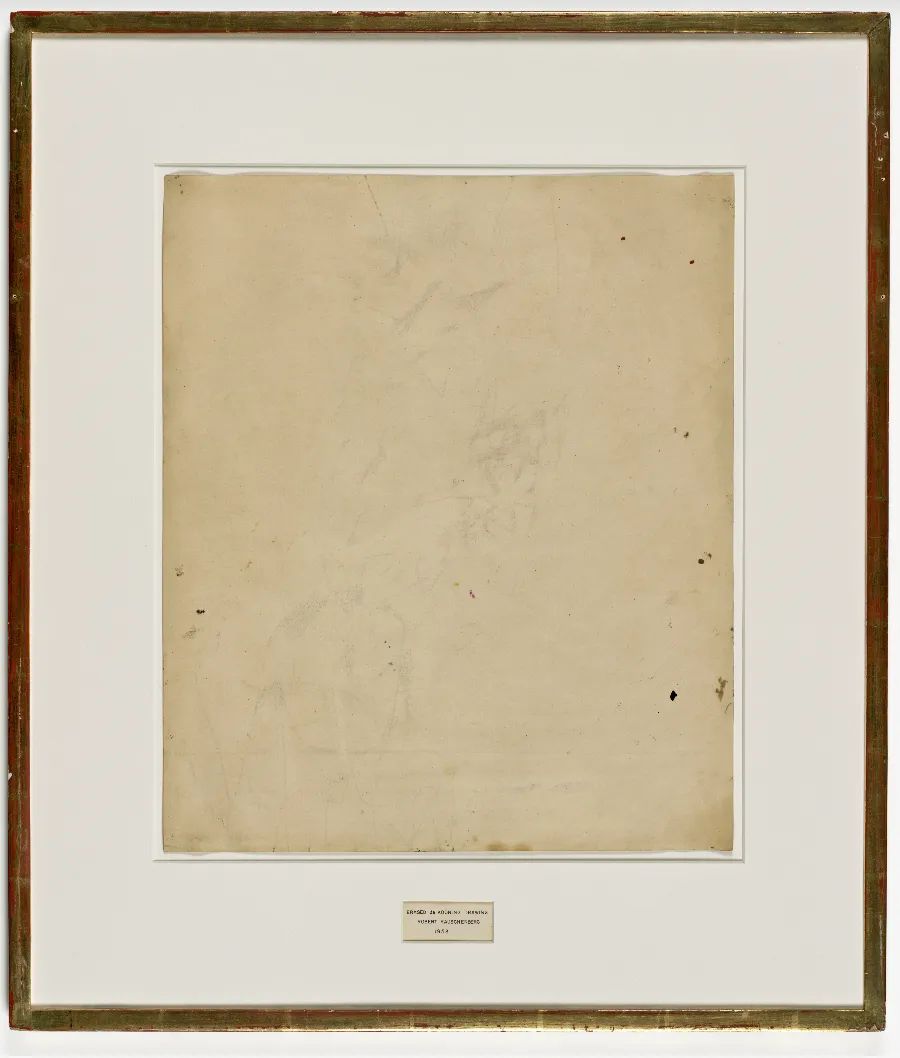

1982年夏,劳森伯格首次来到中国。他带领一支技术团队进驻安徽泾县的宣纸厂,提出两项颠覆性材料实验与研发:一种坚硬到可以立起来的宣纸,以及一种薄如蝉翼的透光宣纸。之后,他们转赴上海的海报商店买了一些图片,运用这些纸质材料完成《七个字》系列装置。劳森伯格在这次旅行期间,以哈苏相机拍摄记录了大量的视觉档案,这些素材也成为了其跨文化创作的基因图谱。

劳森伯格在1982年夏季第一次造访中国期间拍摄的照片

这些照片成为了他之后创作《〈中国夏宫〉研究》的重要素材

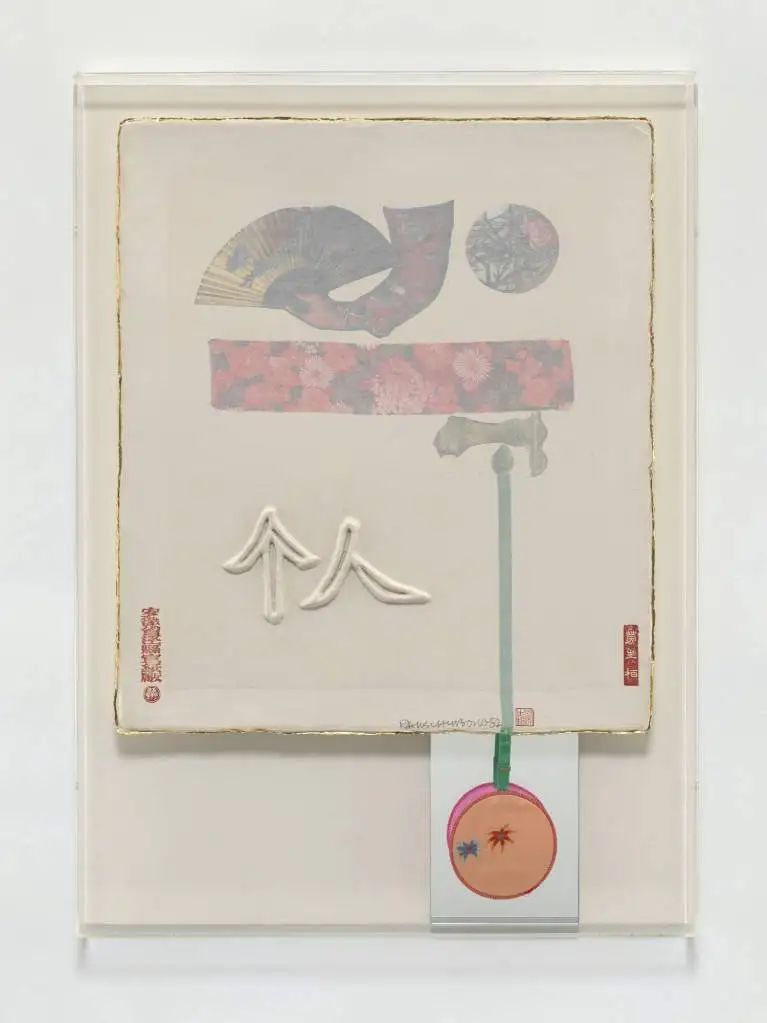

Individual (from 7 Characters)(《个体》“七个字”系列),1982年

宣纸上附有丝绸、缎带、纸张、纸浆浮雕、墨及金箔,以及镜子,109.2 × 78.7 × 6.4 cm

在安徽泾县,劳森伯格完成了70套纸质作品,共计491件单品,被统称为“七个字”系列(Seven Characters)。七组汉字分别为:个人(individual)、变(change)、号(howl)、光(light)、干(trunk)、丹心(red heart)、真(truth)

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

4

他不仅是一个艺术家

1980年代初,劳森伯格发起了一个宏伟的项目——“劳森伯格海外文化交流计划”(Rauschenberg Overseas Culture Interchange, 简称 ROCI)。这一时期正值东西方阵营对峙的冷战高峰期。

劳森伯格深信艺术具有超越政治和语言障碍的力量,能够促进不同文化之间的沟通与理解。他希望通过自己的艺术实践和能量,为世界和平与各民族间的相互理解贡献一份力量。整个项目耗资巨大,劳森伯格主要通过出售自己的作品来筹集资金。作为由单一艺术家发起和资助的全球性文化交流项目,ROCI在艺术史上是罕见的,体现了劳森伯格非凡的视野和行动力。

Gates: East (Japanese Claywork)(《门:东方》“日本陶艺”系列),1982年

高温陶瓷上施釉及转印图案

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

在这个项目中,劳森伯格和他的团队精心选择了一系列国家,包括墨西哥、智利、委内瑞拉、日本、古巴等等,其中也包括中国。1985年于现中国美术馆举办的“劳生柏作品国际巡回展”即由“ROCI”策划。劳森伯格还亲身前往这些国家进行考察、体验当地文化、与当地艺术家和工匠交流、收集素材,包括摄影、寻找当地特有的材料和物品进行创作,也是这个项目中的一环。

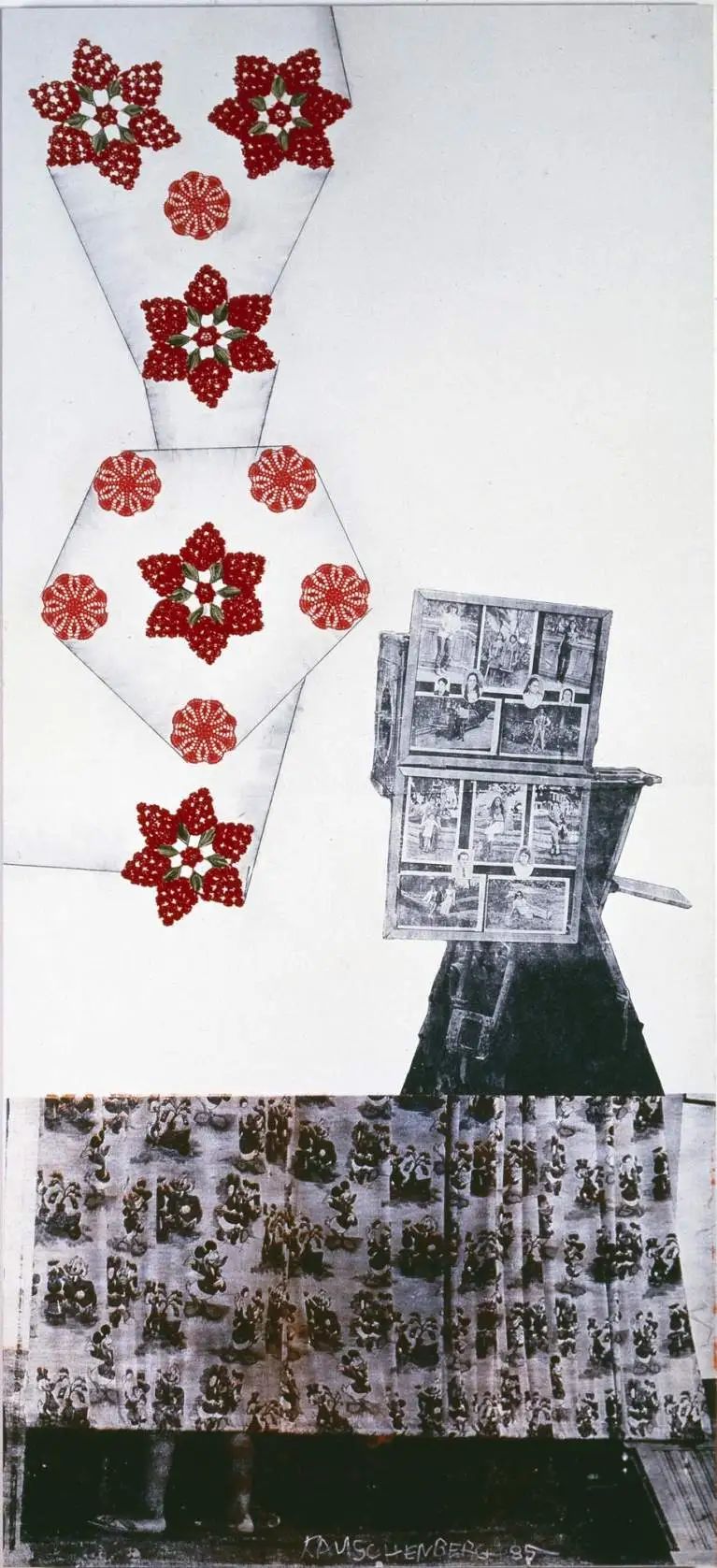

Park / ROCI MEXICO(《公园》“ROCI 墨西哥”系列),1985年

布面丝网油墨、丙烯、织物及石墨,289.6 × 130.5 cm

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

Araucan Mastaba / ROCI CHILE(《阿劳坎马斯塔巴》“ROCI 智利”系列),1986年

镜面铝上附有手绘图案及丝网油墨,并结合铸造标准银与青金石,52.4 × 55.9 × 55.9 cm,图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

站在当下回看劳森伯格的创作思想与实践,非但没有褪色,反而凸显出他愈发深刻的洞察力与前瞻性。那些大胆融合绘画、雕塑、现成品与日常废弃物的作品,在当时是一种对艺术纯粹性、媒介界限的颠覆性挑战。而今天,跨媒介、跨学科的创作方式已成为当代艺术的常态。

Riding Bikes(《骑自行车》),1998年

两辆自行车安装于不锈钢柱上,带霓虹灯,185.4 × 208.3 × 66 cm

图片来源:罗伯特·劳森伯格基金会

劳森伯格对媒体现成图像的使用,并非简单地复制现实,而是通过挪用、并置、覆盖、转化,揭示图像背后复杂的文化编码与意义流动,不仅反映了战后美国消费社会的文化景观,在今天这个信息爆炸、图像泛滥的数字时代,也为我们提供了一个看待、判断与再造图像的方法路径,以及通过图像,审视当下文化、社会现实与人的关系的角度。