广东美术馆自2006年开始举办“’85以来现象与状态系列展”至今,已成功举办“从‘极地’到‘铁西区’——东北当代艺术展1985—2006”,“从西南出发——西南当代艺术展1985—2007”、“广东站——广东当代艺术展1985-2008”,现将举办“两湖潮流——湖北·湖南当代艺术展1985-2009。下面是特别项目周韶华与“天地人”中的参展作品,敬请欣赏!

唐蕃古道 68cm×68cm 1985

西天风云 68cm×68cm 1985

河套孟秋 68cm×68cm 2003

黄河魂 80cm×94cm 1982

狂澜交响曲 125cm×248cm 1983

1989年,涉水大宁河

编撰:彭德 导演:李克

作为一位山水画家——周韶华,以时代的儿子自勉自立,把时代的理想、使命、激情与智慧注入到它的艺术当中,它的艺术也就在时代的峡谷中产生了回音。

周韶华出生在山东半岛顶端一个靠海的山村,不远的地方就是号称天镜头的成山角。天镜头,中国的好望角,那是山与水合唱的舞台,那是中华板块和太平洋海域纵情拥抱的圣地,山的气势和水的韵律,山的视野和水的胸怀,成为周韶华的艺术始终不变的母题。在战火纷飞的四十年代,他有过枪林弹雨的戎马生涯,战争的肃杀和军人的气质埋伏在这位山东大汉的笔下,这时他画面的笔触刚毅粗犷,掷地有声。

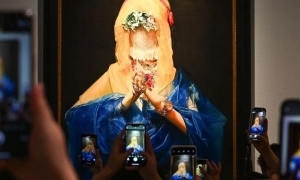

古典水墨画是点与线的交响诗。水墨画在中国三大国粹的第二号种子,无论从审美视觉、民族情感和传统道德上,我们都会对它有真诚的敬畏。国家落后挨打导致了艺术的变质,公元1598年,意大利传教士利玛窦乘坐配备有枪炮的海船携带圣母玛利亚的油画像抵达我们。三百多年间,中国水墨画的时代地位每况愈下,从鸦片战争到20世纪中叶,在世界舞台上,中国水墨画被挤到了艺术舞台的边缘,荷兰现代画家梵高的《加歇医生》一画,售价高达8250万美元,而中国水墨画的最高售价截至目前为止还没有一幅达到这个价格的百分之一。艺术价值与商品价格果然不同,但却从一个侧面反映出水墨画的历史命运,于是弘扬东方艺术,以新的风貌进入世界之林,迎接中华名族的文艺复兴,变成了每一个有自尊心的中国画家的使命。周韶华在他的不惑之年由画水彩画,改为画水墨画,这个重大的专业转向,面对的是没有保障的探索,这体现画家在艺术选择和人生道路选择上的自觉。

18世纪以来水墨画大面积地跌进历史的深谷,在艺术思想和艺术语言上有它自身的原因,停滞不前,这些艺术发展的拦路虎阻碍了艺术的创造力和想象力。清代四王的代表作,直观地看它是美的,美得精到,美得完整,美得典雅,然而历史地看,其画风同元代绘画并无区别,如果说艺术语言的价值在于丰富人的感觉,那么清代四王的作品由于只有古人而没有自己,他们就可以被认为没有灵魂。新文化运动前后,当中国文化界的激进人士由陈独秀等人提出打到四王,主张美术革命时,欧洲画坛已经完成了古典艺术形态到现代艺术形态的转变。中国绘画从古典艺术形态进入现代艺术形态这一漫长的、痛苦的、不可回避和激动人心的转变,几十年来虽然不乏呼吁者和卓有成效的实践者,不过到了二十世纪八十年代才算自觉地出现了高潮。

在1985年香港中文大学的讲演中,周韶华提出了他自己更新水墨画的两条途径,横向移植和隔代遗传。所谓隔代遗传就是指把旧的和新的艺术进行间隔嫁接,这就要摆脱元明清以来层层相因的风气,直接借鉴先秦汉唐艺术的称雄博大风范。古典水墨画延续了八百年,势头之大,淹没了种种创新的思想,我们只有冲出藩篱才能创造新的奇迹。

周韶华曾把古代文物的造型和纹样进行分解,用现代构成的方法加以合成,他也曾将古代艺术符号作为借题发挥的对象,但他更多的是把古典艺术体现的某些精神性因素,如深厚、博大、雄浑、神奇、刚健等能同我们这个时代产生共鸣的美学范畴注入到他自己的艺术中去,比如霍去病墓石刻不加修饰显得很大气,古代楚国的一些艺术品神奇怪诞,耐人寻味,唐代人的书法从局部去观察,简直有一种宇宙意识,一旦一件古代艺术品打动了画家的心就有可能产生创造的激情。

所谓横向移植,就是不但考虑到当代艺术的民族性,而且要考虑到当代艺术的世界因素,这主要是把东西方艺术的两条线接上头,进行移花接木,横向移植不等于简单的照搬艺术,在画家看来,照搬只会造成东西方美术界的双重否定性,浏览画家融灌中西的艺术作品,我们不是感受到了我们民族艺术对外来文化的开放性和吸收力了吗?而这种从中西丝绸之路开辟以来的伟大传统不正是中国文艺复兴的一根支柱吗?20世纪80年代以来画家东渡日本,西行欧洲,南下东南亚,走到哪里就把借鉴的触角伸到了哪里。

一千多年前,中国艺术接受了外来的佛教艺术成果,使汉代艺术找到了新生的契机,进入了类似佛教所向往的涅槃境界。涅槃是佛教徒追求的最高目标,一种超越生死轮回的永生境界,这永生的境界不就是中国文艺复兴的目标吗,不就是中国传统文化升华的象征吗?

按照世俗的观念 艺术家一旦功成名就,就有资格坐享其成,然而创造者永远面临着不再是创造者的可能,追求和创造是没彼岸的,因而他就注定要像寂寞求道的孤独者,把追求和创造视为第二生命,永远向彼岸走去,却达不到彼岸。

从艺术符号学的角度看,一位画家在艺术史上的地位,首先取决与画家是否创造了一种既属于他自己又属于民族和时代的艺术符号。古典水墨画的线条,现代油画的笔触,莫不如此。旋螺纹是周韶华常用的符号,从20世纪70年代末期到今天,兴致不减。螺纹意味着什么呢?有形而不定形的云,无形而无所不在的气,远古彩陶的纹样,周流回环的太极,宇宙生成的模式,天体运行的轨迹,历史发展的线索,什么都是,什么又都不是,于是就成了一种既不是抽象又不是具象的意向化符号。螺纹的使用并不意味着成功,但他确是成功的起点,从宗教教义到社会法典,从来没有一个条款限制艺术家在材料的选择上只能沿袭古人。遗憾的是在水墨画创作中对材料的更新采取拒绝态度,几百年来几乎成为不成文的规则,毛笔在宣纸上画出的种种笔触形成了一整套规则化的艺术语言,人们崇拜着这些固定的工具材料和艺术语言,就像迷信者崇拜神灵一样,结果艺术家成了旧的艺术语言复制更多的旧语言的工具,结果常规化的语言永远活着,而一代又一代艺术家的创造性却泯灭了。艺术发展的特征就是打破常规,画家决议破一破常规,画家别出心裁地用拷贝纸画水墨画。他的尝试终于成功,并被广泛使用,因为我们的时代需要想象力,就像哥伦布第一次把鸡蛋打破使它树立在桌面上一样,有时艺术的创新就是由这么两下的开始的,一泼一喷,画家便冲出了被关闭的大门,开拓,使开拓者更有开拓性。

周韶华

《天地人》是评介周韶华其人其艺的专题片。首播于1989年冬,1978年以来,周

韶华一直力主中国画创新,被视为水墨画变革的一面旗帜。

— 彭德

1929年 生于山东荣成。1950年毕业于中原大学文艺学院。现居武汉。

展览

2008 ........ “黄河•长江•大海—周韶华艺术三部曲”湖北省艺术馆 武汉

2007 ........ “77抒怀—周韶华画展”湖北美术学院美术馆 武汉

2007 ........ “山河交响—周韶华新水墨画展”湖南省美术馆 武汉

2006 ........ “荆楚狂歌—周韶华画展”国家博物馆 北京

2005 ........“汉唐雄风—周韶华新作巡回展”武汉/南京/杭州/上海/成都/

西安/石家庄/北京/济南

2004 ........ “梦溯仰韶—周韶华画展”武汉/合肥/北京/成都

2001 ........ “周韶华60年艺术探索展”武汉/广州/上海/沈阳/北京

1995 ........ “周韶华世纪风展”北京/合肥/广州

1983 ........ “大河寻源展”中国美术馆 北京

【编辑:海英】