王 强:雕塑家

韩 军:南京工业职业技术学院讲师

范伟民:中国工艺美术学会副理事长

于小平:中国美术学院公共艺术学院副院长

黄丹麾:荣宝斋杂志高级编审

刘 洋:中央电视台导演

于 洋:首都师范大学美术学博士

韩小囡:广州美术学院博士

滕小松:湖南师范大学美术学院副院长

当中国书画、古董珍玩等 “宝贝”在去年秋拍一路高唱凯歌的时候,雕塑收藏也在少数人的关爱中开始苏醒。

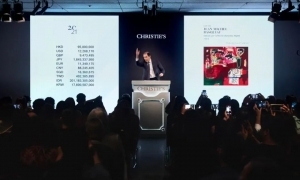

2009年12月12日至13日,第十五届中国雕塑论坛在福建莆田工艺美术城举行,各路行家针对消费时代的艺术市场展开了全面讨论。雕塑会成为下一个收藏热点吗?什么样的雕塑值得收藏?雕塑收藏指向何方?这些都成了专家们关注的重点。

雕塑离生活有多远

王强:雕塑距离大众生活太远

目前的雕塑艺术品大多还是以传统画廊的形式去经营,或以拍卖形式买卖,雕塑艺术品的消费客户只是部分收藏家。这种情况的出现与雕塑作品特性是密不可分的,毕竟雕塑不像绘画,它是三维艺术,作品本身进行的工序较多,成本较大,大型作品不利于运输。现在虽然也有雕塑在线、雕塑网这些展示平台,在网上展示方面起到了一定作用,但在线交易做的还是不够。

国内虽然也举行了许多雕塑展,但大多还是局限于圈内人的游戏。此外就北京来讲,虽然有很多艺术工作室,但买家除了去大的画廊寻找所需雕塑品之外,只能通过网络或其他方式漫无目的地寻找,可信度与成交量都不高。

中国大众对雕塑普遍缺乏概念,要么认为雕塑家就是做工艺品的,要么先入为主认为雕塑离自身生活太遥远。现在电子化消费环境越来越完善,网络化在当今时代对中国雕塑市场的宣传与发展就显得十分重要。

韩军:民间彩塑未得到足够重视

在这个以市场为主导的消费年代,民间手工艺已经从过去不受商品性或收藏者要求制约,转化为了社会经济形态。民间手工艺的重要功能之一是丰富社会物质文化生活,因此有着广阔而光明的前景。但是我国民间文艺产业起步较晚,增加值占GDP比重并不大。

人类的历史就是一部玩泥巴的历史。民间彩绘泥塑艺术是我国一种最古老最常见的民间艺术,可以追溯到新石器时代,然而现在民间彩塑泥玩还没有完全渗透到大众生活中。过去的儿童没有现在这么多玩具,彩绘泥塑玩具就是孩子们的最爱,现在却只有在庙会上才能见到一些泥塑。

当前,优秀传统民间艺术,比如彩塑泥玩的延续和发展令人担忧——大量珍贵实物和历史资料流失到域外甚至境外。培养广大民众对民间文化的感情,努力在全社会创造关注、支持、保护民间传统文化的良好氛围是亟待被重视的事情。

范伟民:雕塑应打破生活与艺术的界限

当社会转向了更宽广的维度,艺术也不再满足于传统的界定,开始更深层次地向其他领域渗透,并利用艺术手段对其他领域形成某种精神辐射。使这种精神价值生效的最重要途径之一,就是进入消费阶段。

“泛雕塑”艺术已经在国内得到广泛实践,这种艺术形态具有广阔的社会基础,它更便于和艺术之外的其他学科融合,直至突破传统雕塑的概念,将艺术的品格延伸到人们的精神世界。它是艺术未来发展的大趋势,某种程度上它通过提升艺术附加值拓宽学科发展维度,雕塑艺术已经由精英文化过渡到贴近普通人的生活。

我们曾提出“泛雕塑艺术”这个所谓新名词,其实泛雕塑是一种现象,它的提出与波普艺术在本质上是一致的,即生活与艺术界限的消失,艺术价值存在于平凡载体之中,因此艺术等于生活,生活则更应是体现艺术性、品质性、设计性的。艺术带有普世性,我们不应把艺术归为庙堂性范畴,泛雕塑旨在打破艺术与生活的界限。

哪些雕塑受欢迎

于小平:具象雕塑被广泛接受

从各类展览的整体呈现中,我们能够感受到具象当代雕塑所占比例可谓空前繁荣。艺术收藏的本原是喜爱,收藏者的审美趣味和价值观决定了他们的收藏选择,审美信息的来源成为藏家的判断基础。30年前的民众主要是从日常生活用品和书报中所见的点滴(比如传统插画和装饰图案中),以及电影、戏剧中获得一些美术概念,这些构成了他们审美的基础。之后中国逐渐进入到一个图像化时代,各种图像充斥了人们的生活。客观上,人们更喜欢直观、逼真、熟悉、亲切又有一定个性的形象,这些对具象雕塑被广泛接受提供了有利条件。

黄丹麾:雕塑功能性受收藏者重视

雕塑家经过漫长的社会分工,逐渐从群体中分离出来成为专业阶层,并愈来愈走向一个远离大众的“象牙塔”,这种独专曾经使雕塑成为大众难以企及的奢侈品。而文化、科技的发展和美学的拓展不断促进泛雕塑艺术的创新与进步,新材料、新技术、新工艺赋予泛雕塑艺术新的生命力,使雕塑艺术呈现多样化。雕塑开始走进大众与生活,这为实现雕塑的民主性、公共性打下了坚实基础。

现在,人们对雕塑功能性的关注越来越强烈,对雕塑艺术能否与大众沟通融合越来越重视,雕塑的创作与欣赏已经完全离不开大众的支持。实践证明,只有被大众接受的雕塑才能最终实现它的社会价值与美学价值。

刘洋:雕塑作品要能和收藏者沟通

我做了一个调查,调查主题是“雕塑对你生活的影响”,最终参与调查的有611人。因为调查媒介是网络,调查对象主要集中在中青年,所以结果会有误差,但也能说明一些问题。调查显示雕塑无论是在影响力上,还是在被接受程度上,都远远落后于影视、文学等其他文化形式,受调查者对雕塑的消费倾向也停留在追求低价位作品。

之所以产生这样的结果,是因为我国文化消费现在有大众化、娱乐化和商品化的倾向,因此雕塑要想与受众产生共鸣,就必须在双方拥有共识的评价体系中进行对话。雕塑的创作不能局限在艺术家自己的个性体系内,而是要在公共认知的前提下。很多人会认为雕塑就应该是个性的、独立的、精英的,其评价体系也应该是特有的,但现在是信息化社会,连核物理、天体力学等高精尖的东西都已经可以作为畅销书出版,雕塑在创作构思时也要注意是否能和收藏者沟通。这个阶段是难以避免的,也是雕塑从业人员与消费者之间达成彼此认可的、漫长的过程。

雕塑应该走向哪里

于洋:用公共雕塑带动艺术消费

席卷全球的经济危机对中国艺术市场造成了潜在或直接的震荡。危机的另一面意味着机遇,经济危机的影响为人们深入认识中国艺术品消费领域提供了难得的契机。

关于经济危机对艺术市场的影响,历史经验值得人们充分借鉴和研究。30年代经济大萧条时期,美国现代艺术曾随之走入低谷,美国艺术界的兴趣普遍转向传统写实艺术。第一次世界大战后,本国化、民族化的呼声使社会写实主义与乡土主义的新题材与新风格受到欢迎。作为非常时期新政的一部分,罗斯福政府也于1933年设立了包括公共雕塑在内的“公共设施的艺术项目”,来带动大众审美趣味与艺术品消费。

新的机遇呼唤着适应中国艺术市场的藏品,而尊重艺术价值规律、顺应市场规律、整合现有学术资源与经济资本将成为下一阶段中国艺术市场行业发展的主题。

韩小囡:不能盲目将雕塑“去经典化”

比起其他艺术的欣欣向荣,雕塑是有些“后知后觉”的,但这并不影响消费文化对雕塑的冲击。当代雕塑创作中对经典与传统的远离与反叛是不争的事实。近几年,中国雕塑强调视觉冲击与感官刺激,以符号化、媚俗化为特点的波普雕塑和艳俗雕塑有大行其道的趋势。

商业从来不是艺术天然的敌人,但是在艺术产业化、市场化的消费社会中,艺术成为一种产品被纳入了生产与消费的链条,消费社会逐利性市场原则导致了经典文化大众化、符号化和媚俗化,若艺术家随波逐流,必将影响雕塑发展。艺术家要抱有清醒的认识,保持商业以外的独立性,也许只有这样,我们的当代雕塑才能真正摆脱创作面貌趋同的怪圈。

滕小松:审美经济时代需要雕塑

“审美经济”不是一种标新立异的言说,而是一个铁证如山的事实:人类经过农业经济时代和工业经济时代后,正迈向经济发展新纪元——审美经济时代。在这个时代,消费不仅是经济行为,而且是社会行为和审美行为,人们购买产品时开始看重它的意向意蕴。“雕塑”(动词)作为一种造型方式,可以直接介入产品的审美化,为产品的意向意蕴贡献自己的力量。现代消费行为学的调查研究表明:人们买东西不只是购买物质,还要体验购买。今天,越来越多的人在经济活动中更加讲究审美化的体验。“雕塑”(名词)作为一种审美物品不仅是人们精神消费的对象,而且也是营造环境氛围的重要因素之一。

因为“经济审美化”要求把人的快乐和幸福作为基础,这就必然引导经济活动从追求性能和价格转向追求满意和快乐。审美需求通过艺术渠道和审美方式也许最容易得到满足,而雕塑可以通过自身的过程性让人们体验到快乐和幸福。应该说,审美经济时代是最需要雕塑的时代,也是雕塑家大有作为的时代。

【编辑:虹汐】