第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆新闻发布会现场

2011年5月10日下午2点半,第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆新闻发布会在北京对外展览中心举行,本次双年展中国馆策展人彭锋、今日美术馆馆长张子康以及参展艺术家等重要嘉宾、代表参加了本次发布会。会上,张子康、舒可文介绍了中国馆展览方案的评选情况;策展人彭锋具体介绍了本届“威尼斯双年展”中国馆的展览主题、理念及参展艺术家的作品。

本届威尼斯国际艺术双年展总策展人是Bice Curiger,她将主题确立为“ILLUMInations”,取“光照”(illume)和“国家间”(nations) 的意思。基于光照的启迪,是基督教文化的基本观念。中国文化更侧重味或者气味。中国哲学主张宇宙万物是气的聚散,而不是上帝的创造。西方美学重视光,中国美学重视味。西方美学中光的启迪,在中国美学中就是味的渗透和弥漫。

【相关文章】

第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆新闻发布会 彭锋发言

彭锋根据参展要求、场馆条件、主题关联,将本届中国馆的展览主题确立为“弥漫”(Pervasion),并对其作了重要阐释。以花、茶、香、酒、药五种气味的弥漫为线索,对传统深厚的中国文化做出最当代的艺术表达。之所以选择这五味“而不是诗书画所体现的文认味,或者葱姜蒜所体现的大众味,在于我们力图将日常性与超越性结合起来”,“寓超越性于日常性之中,即冯友兰的极高明而道中庸”。策展人强调这些文化触及到中国文化活的灵魂,也是构成这个展览的灵魂。“让威尼斯弥漫中国味,将亚平宁半岛浸泡在中国文化的氛围之中,既显示中国文化的独立身份,又寻求同其他国家和文化之间的广泛联系。

策展人公布了选择艺术家的原则,即第一,具备完成作品的能力和资源;第二,没有参加过任何形式的威尼斯双年展,以保证展览的鲜活性;第三,保证有女性艺术家的参与。潘公凯、杨茂源、蔡志松、原弓、梁远苇五位艺术家具备了这些要求,他们分别以荷、药、茶、香、酒为题材进行创作,与“五味俱全”和“五味杂陈”形成隐喻关系。五味是五行的一种表现形式,既意味着基本味道又意味着全部味道,从而蕴含着普遍性与多样性的统一。他们将分别展出一件观念装置作品,这些作品既各自独立又互相联系,五位艺术家以五种气味为主题创作的艺术作品,在总体上将创造出一个奇妙的感觉世界。观众的感官将被充分激活,视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的联合行动,将形成别具一格的心理感受。

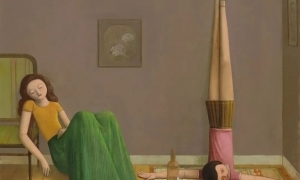

威尼斯双年展中国馆 场景图

策展人期待通过本次展览在“观念与感觉、传统与当代、艺术与生活”等方面引起艺术界的关注。我们知道,威尼斯双年展中国馆历来受体制规格所限,艺术界对其质疑、争论也从未间断。拿本届来说,自彭锋被选任本届双年展中国馆的策展人以来, 评论界也对其更是争论不休。那么,彭锋策划的本届“弥漫的中国味”能否在新的时代背景下圆其说?能否引领中国当代艺术的未来趋势?能否在以西方价值观主导的国际艺术界中增强中国的话语权?从而缩短欧洲人与遥远的中国文化之间的距离,这些是艺术家、策展人所面临的问题。

本届双年展将于2011年6月4日至11月27日在意大利威尼斯处女花园及军械库举行。

第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆参展艺术家及作品效果图介绍:

第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆参展艺术家 蔡志松 《浮云》作品效果图

蔡志松《祥云》,装置

位置:处女花园草坪

尺寸:主体云朵:700×680×350cm(由8朵云组合而成),悬浮云朵:220×200×120cm至120×100×80cm 大小不等的2-10朵云朵组成(具体数量待主体云朵立体效果而定)

材料:不锈钢喷白漆,一套风铃,棉花,白色气球,茶叶等等

作品说明:主体云朵以不倒翁结构置于草地上,可随风摆动。云朵内部悬挂风铃和茶叶,风来云动,茶香与风铃声一并传出。漂浮云朵表面用茶薰香后的棉花塑型于白色气囊表面,内充氦气,悬浮于草地上空2-4米处,可保证人在下面穿行。目的要在中国馆门前制造一种具有禅意空灵的梦幻气氛。

蔡志松简介:1972生于沈阳,1997毕业于中央美术学院雕塑系,自由艺术家。自从2002年开始,先后在中国、美国、印尼、新加坡、德国、法国举办个展12次,群展47次。2001年于法国巴黎秋季沙龙获“泰勒大奖”。

第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆参展艺术家 梁远苇 《我请求:雨》作品效果图

梁远苇《我请求:雨》,装置

位置:油库有窗的墙

尺寸:视场馆而定

材料:白酒,导管,白毛巾(材料数量根据场地需要决定)

作品说明:将酒引入不同长度的导管。将充满液体的导管悬挂在场馆中(可能会靠近一扇加挂白色窗帘的窗户)。导管中的酒最后缓慢地滴落在白色的毛巾上。作品题目借自中国诗人海子的诗。希望人们从酒中不仅看到狂欢,而且看到痛苦、忧伤。

梁远苇简介:1977年生于中国西安,1999年毕业于中央美术学院获学士学位,2004年毕业于中央美术学院获硕士学位,自由艺术家。2000年以来,在中国、意大利、美国、英国、西班牙、韩国等举办个展3次,参加群展32次。

第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆参展艺术家 潘公凯 《雪融残荷》作品效果图

潘公凯《雪融残荷》

位置:油库中间过道

尺寸:20米长4米宽3米高

材料:五合板、投影机、空调机、水墨画

作品说明:作品基底是一幅经放大印制的中国水墨,投射在水墨上的是作者的文章“论西方现代艺术的边界”。动态投射的英文文本不仅像雪花一样源源不断地输入和照亮中国水墨,在注入的同时,也不断纷纷解构成片段,像雪花一样纷纷散落,像积雪一样落到中国水墨画成的荷叶上,又随之逐渐消融。这样一种动态的过程,正是现代性“西学东渐”的写照,从西方的角度来看,不断地传入,不断地输出,从东方的角度来看,不断地吸收,不断地消化与消解于无形,本体始终存在。从超越东西方的角度来看作为一个整体的作品,可明确辨识的不同“身份”和谐共存,“和而不同”,并未呈现出此消彼涨,非此即彼的态势,而是共同呈现出异样的东方式的诗意。观众在观看作品时,既可以感受到雪天的凉爽,又可以感受到荷塘的气味。

潘公凯简介:1947年出生于浙江宁海,20世纪中国画大师潘天寿先生之子。著名中国画家、美术理论家、美术教育家。1996年任中国美术学院院长,2001年6月至今任中央美术学院院长,教授,博士生导师,自1979年以来一直担任中国画创作和美术史论教学工作,1992年5月至1994年1月曾赴美国伯克利大学研访,获旧金山美术学院荣誉博士。作品曾在世界各国重要美术馆展出。

第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆参展艺术家 杨茂源 《器物》作品效果图

杨茂源《万物皆器》

位置:油库地面任何地方

材料:特制外形像埙一样的瓷罐,大瓷罐5000个,小瓷罐20000万(根据中国馆的观众人数而定)

尺寸:大瓷罐直径12厘米, 小瓷罐直径6厘米

作品说明:将中医古方烧制在外形像埙一样的瓷罐的内部,瓷罐的外面配以传统手绘图案。大小两种罐子摆出各种形状,每一位观众都可以带走一个小馆子作为礼物。除了中药气味之外,瓷罐里空无所有。以此装置来揭示中医原理和它的当下遭遇:根据中医理论,包括气脉、经络、穴位等在内的我们认为不可见的东西都是可见的,但是将不可见的转变为可见的中医理论对于今天的大多数人来说却是不可见的。

杨茂源简介:1966年生于大连,1989年毕业于 中央美术学院版画系,现为自由艺术家。自1989年起,杨茂源在中国、意大利和德国举办个展11次,参加群展45次。2002年杨茂源获得中国当代艺术奖。

第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆参展艺术家 原弓《空香》 作品草图

原弓《空香》,装置

作品材料

1九个液晶显示器、外接信号器、无线监视器

2超声波雾化器系统20组

3高压水雾系统8组

4强磁铁

5可供170天使用的天然香料

6各种管线及电线

7数控定时器

8透明亚克力材料

9户外高压泵

10不锈钢高压管及橡胶高压管

11洁净水源

12电缆

13外接电源箱

14鹅卵石

作品实施

1隐蔽:选择中国馆内视线不易察觉的油箱顶部的位置均匀分布超声波雾化器系统20组,在中国馆外墙体及处女花园的草地、空地上安装铺设(在不损害墙体的基础上)高压水雾系统8组,地面的管线用鹅卵石覆盖,并力求隐蔽安装。但雾化器工作的状态通过无线监控器传输的信号显示在中国馆内的九个液晶显示器上。

2充满:20组超声波雾化器与8组高压水雾系统将使中国馆内6000m³及馆外的空间充满雾化香气。

3消失:中国馆内外安装的雾化器在自动化控制下循环并阶段性的释放雾气,雾气在空间里充满并达到饱和时,能使中国馆内外的客观场景悄然而短暂的视觉消失。

4安全:作品中的超声波雾化器所释放的雾化气是纯净水的雾化状态,香气是由天然植物香料所制,成雾粒径最细,100%小于10微米,70%小于4微米,雾粒子可长时间悬浮于空气中,使成雾更自然更飘逸,同时不打湿人的衣服。

系统对水源进行三级超纯过滤使喷雾范围雾粒子为无菌级,完全物理雾化不带任何化学成分,在成雾的同时产生大于普通城市2000—5000倍以上的负氧粒子,使得在给人强烈视觉冲击的同时,享受到犹如置身于原始森林中一般尽情呼吸清新的空气。

原弓简介:中国艺术研究院艺术学博士研究生,自由艺术家,自1997年以来举办过1次个展,参加过25次群展。

【编辑:冯漫雨】