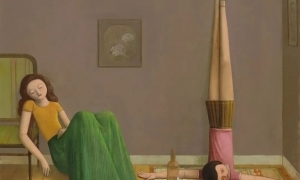

做谢土仪式的时候要用到一些土偶,如图中的土公与土母。说是神仙,可是在道士们欢快地摆弄下,黏土塑成的土公嘴里居然叼着烟袋。

道士身着宽袍大袖的道袍与乐班在一起。

仪式,是宗教这一人类心智结晶中最耀眼的部分,古老的宗教往往都有华美的仪式,在绚烂和神秘的氛围中催人体悟宇宙和生命的根本。

去过基督教国家的人,往往都会赞叹天主教复活节游行的盛大和壮美,新教礼拜中唱诗艺术真挚动人,那是一种可以让人忘掉尘世劳碌,仰望天国光辉的超凡境界。成日繁琐劳作的生灵,借着仪式得以将息和反思自己的生命。

中国的仪式又如何呢?我们这些无神论教育下长大的新一代无缘得见“四旧”的光辉灿烂,往往昧于宗教之美,甚至听了海外归来的某些专家的高论,把中国当作一个“没有信仰”的社会,进而哀叹世道人心如何如何。其实世道人心自然从来都值得关注,但要说中国人没有信仰,那实在是不懂当下中国社会的井蛙之见了。

就以道教为例吧。在笔者从事田野工作的滇西白族地区,道教是民众日常宗教生活的重要组成部分。本地道家据说是在明代从江西龙虎山传来的,多属正一派中的灵宝一支,道士多火居,不脱离生产劳动,但在班辈上也受一些全真派的影响。本地人不论城乡,遇到喜事、忧事、家宅不顺等人生关口时,都愿意求助于他们。

奠土、谢火、开路和朝参诸神等仪式,笔者在田野调查期间很是看了不少,不论内容,印象最深的,是这些仪式不论何种性质、规模大小,都是一场场美不胜收的民间艺术表演。

先说设坛,仪式规模视场地大小和时间长短,简单地摆个一字坛即可,而像清斋和公祭等隆重场合,则一定要设半八卦坛。坛中包括皇坛、三官坛、兵马坛、天地坛等,依八卦方位排列,上悬圣班及门额,隔以间吊,又设六道门户,十二宫星座环绕,再以各色蔬果和香烟供养。布成后,整个坛五色齐备、金碧招展,本身就是一件值得流连观赏的艺术品。凑巧布坛的庭院中别有雅趣的话,更添妙处。

记得有一次做谢土,道士们一到斋主家就在院子里忙活开了。仪式中要用到一些土偶,具体说是“土公土母土子土孙”一家。说是神仙,可是在道士们欢快地摆弄下,黏土塑成的土公口叼烟袋,土母怀抱婴儿,土子土孙则扛犁牵牛,个个憨态可掬,一派田园意趣。时值暮春,土坛设在天地坛下,天地坛又恰好设在一棵花事未残的梨树下。仪式中一阵疾风吹过,落英缤纷,不但院中人人“拂了一身还满”,连土偶们都披了星星点点的嫩白。此时管弦盈耳,异香扑鼻,薄醉未醒的我们几疑置身仙境。

法事中演奏的音乐分为“武乐”和“文乐”两种,前者只是一些伴奏讽诵的打击乐,后者则包括了管弦,风格细腻婉转。保存至今的曲牌还有《朝斗腔》、《扬幡偈》、《十供养》等数百种,视场合而演奏。优美的音乐旋律是吸引信众参与仪式的一个重要原因。

道士做法的仪态,我以为是最美的。隆重的场合,“高功”和“都讲”(法事中的职务)都必须穿道袍,宽袍大袖给许多普通的姿势都平添了一份韵味。比如拈香,左手一揽长袖,右手用兰花指拈起,向神明一举,再翻腕插入香炉。平常摸锄头把的农民做出这套动作来,比城里的戏曲演员还优美娴熟。再比如“破五方”,只见道士举左手一招,将长袖攥紧,右手执印画符,接着一口符水喷出,就算平静了一方,如是者五。我好奇地问道士,这甩袖的动作与舞台艺术有没有什么关系?道士笑笑:“不一样,他们甩袖向外,我们向里,一阴一阳。戏曲演的是古人的事,是‘阴教’,我们道教是‘阳教’。”书上早有“戏剧源于宗教仪式”的说法,蒙昧如我,今日才信。

这还只是细节,在做法的高潮阶段,“高功”要步罡、结印,还要掐算子午,都是我以为“帅”得超凡脱俗的身段,每每看得眉飞色舞。本地道教还有一些舞蹈动作,例如“穿花”、“耍童子”,需要多人配合才能完成,同样热闹得紧。

仪式之美,美不胜收。而这种美的核心,我认为在于中国宗教推崇和谐的人文内核。

道教朝神礼斗,追求的是天人感应,调和阴阳,借以祈求人与自然之间的和谐。而用音乐、讽诵等形式宣讲孝亲、友悌等思想,则是追求人间的和谐。一位道长用四个字概括了道教的社会功能:“教化众生”。这个“教”,不是西方“教门林立”的那个“教”,而是东方“有教无类”的那个“教”,本身就蕴含着一种开放平和的心态。如同许多仪式中必做的“赈孤”一般,连被道场的香烟吸引来的孤魂野鬼,也能得到平息和抚慰。

中国社会不是没有信仰,只是我们还不懂得去发掘它们的美。

(作者系人类学者)

【编辑:陈春晓】