三位印度当代摄影师眼中的世界

斯瓦潘-帕利克《This is Not That》

印度艺术在崛起,这一点毫无疑问。旅居伦敦的印度艺术家阿尼施-卡普尔(Anish Kapoor)目前正在巴黎大皇宫美术馆展出自己的巨型作品《利维坦》(Leviathan),5月25日还将在蓬皮杜中心公布自己的首次结合印度和欧洲艺术的展览《巴黎、德里、孟买》。与此同时,巴黎Duboys画廊还将举办一次规模略小的摄影展《This is not That》,5月20日开幕,届时将有多位印度摄影师的作品和欧洲观众见面。

记者与参与该展的三位摄影师进行了对话,他们是:索含-古普塔(Soham Gupta),他的肖像照是对社会不公的一种挪揄;斯瓦潘-帕利克(Swapan Parekh)的数码快照深深植根于现实;马海什-香塔兰(Mahesh Shantaram)最出名的则是婚礼摄影。

展览作品

索含-古普塔

用一种纯粹的视觉语言能够把一个人的声音传达出来吗?

我觉得要让无声的事物发声,摄影始终是最佳的方法。词语和数据可以向公众了解一种状况。而一张照片仅凭一己之力就可以让这种状况鲜活起来,是突然之间的事。词语和数字是很容易在头脑中消失的,但照片能记一辈子。比如说,说起切-格瓦拉,阿尔贝托-卡尔达(Alberto Korta)的照片立刻会在眼前浮现。有时候人们会对我说:”站在你的图片面前我感觉不舒服。”在我眼里,这是一种赞誉。说明我搅动了他们的情感。

你的作品有很强的政治色彩,同时又通过一种非常审美而诗意的方式表现出来。你是如何制作这些图片的?

拍照的时候,我会变成另一个人,我会出神。那种感觉就像是,其他一切都不存在了,只剩下我拍的那个人。我觉得我的模特能够感受到我倾注的爱。即便是最有敌意的人也乐意被拍。在拍摄了他们,洗出他们的照片后,我会尽量和他们保持联系。我一般使用高感光度的胶卷,哪怕是在阳光很强的时候也是。我喜欢颗粒和噪点,缺了这些感觉照片光溜溜的,像没穿衣服。我认为极端的色调会让观众感到极端的存在斗争──生存的战斗。

如果从中产阶级和上流社会中找题材,还能够用不一样的方式表现社会不公吗?

我实话告诉你吧:刚开始摄影的时候我拍的是我的妹妹,她长得非常漂亮。起初我是想当时尚摄影师的。华美的东西让我痴迷。后来我看到了唐纳德-麦库林(Donald McCullin)这样的摄影师。从此,我感到华美是一种不真实的东西。我开始留意一些以前从来不感兴趣的东西,开着车看。一个截然不同的世界出现在我面前。我成了一名纪录摄影师,一心追踪那些社会不公的事件。不过,不能说我只拍穷人。这些人不是任人利用的小猫,只是让照片显得很慈悲。他们和我们一样。摄影师们满世界寻找着“贫穷与饥饿”,而我纪录的不公正,不仅限于某个阶级。

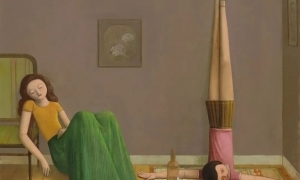

展览作品

斯瓦潘-帕利克

你会为自己的照片寻找特定的场景,以此为一种社会宣言吗?

这件作品是从日常生活的裂缝和徘徊中提炼出来的。它把缺失的紧张瞬间放到了一起,在现实世界的期待和突然之间揭示出的东西之间,眼睛找到了自我,几乎可以说是被逼到这一步的。然后它不可避免地会自觉是一种疏离的感知。我要找的是一个反复显现的视觉母题列表,不是一份社会宣言。

你是否感到印度摄影没有得到外界的充分重视?

许多印度摄影师、画廊主、策展人都缺乏对摄影史的一种全球意识。而另一些则太虚伪。有的画廊主对摄影的认知有限,主要受潮流和艺术市场的影响。但愿这些潮流的影响能够减弱下去吧。

你的照片揭示的是印度的哪些方面?

我觉得印度有着很鲜明的历史和文化个性。然而我的照片拍得不是印度。或者说,它们至少是在尽可能避免成为印度照片。它们是介于宾格的“我”和主格的“我”之间的。其实它们不全是在印度拍的。这些照片表达了我在自我生活舞台上的徘徊。这是对平凡的赞颂。

展览作品

马海什-香塔兰

你的图片表现的是隐私和独处。这是不是跟你作为婚礼摄影师的身份有关?

印度的婚礼可以说组成了我的公众生活。我在印度就是靠这个出名的,上个月我甚至还在孟买拿了一个最佳婚礼摄影师的奖。这生活是很激动人心的──需要你具备社交和开放的能力。这次展出的作品《This is not That》则走进了我个人的私隐生活。它讲得是希望和绝望,爱和疏离,还有我们的分裂生活。

这里是不是在玩肖像画的感觉呢?你的作品总是让人联想到相框外的故事?

你可以把它当作一个巨大的谜。每一句话都是线索,但不足以让你理解全部。你必须用想象力来发觉线索和线索之间的关联。这是我的生活的谜,因为它是存在于想象之中的。

这些作品陌生、疏离,但是又充满了一种真实的性张力。

是的。但它们的现实是你投射上去的,是你自己取出来的。在这个系列作品中,叙事并不清晰。没有开头,没有结尾。视角总是在变化。有时候你能看到我,有时候你的视线会透过我。

展览作品

展览作品

展览作品

展览作品

展览作品

【编辑:冯漫雨】