唐玄宗有一句很有意味的话:我貌虽瘦而天下肥。

作为大唐国君的唐玄宗善于把一个身体现象转换为一种政治寓言,给予处在中国古典社会政治、文化、经济鼎盛时期的唐代国都长安一个历史的定位:大度而包容。如果把大度与包容看成是一个帝王身体政治修辞学的辞格,那么大度与包容的帝王文化不仅在政治开明与开放的唐代生根,最终也成为了当代社会全民皆享的一种长安风度。

当把长安风度作为西安当代雕塑艺术命题,实际上是把传统意义的长安文明作为精神遗产,导入当代社会的语境中,从新认识自我并发明自我。于是我们注意到,长安风度作为一种文化基因,至今保留在生活在古长安土地上的人们身体中。精神资源与文化资源的血脉意识,已经成为当代长安文化行为的一种自觉;精神资源与文化资源的主体话语,成为了当代长安文化建构的一面旗帜。西安当代雕塑艺术的长安风度,是否能够成为当代长安文明的一个标识?

作为传统意义的长安文明,总有一种国人血脉相连的文化感动。长安,汉高祖七年定都于现在的西安,取自于长治久安之意,故称为长安。汉武帝时期,派遣张骞初使西域,开辟了以长安为起点的连接欧亚大陆通道的丝绸之路。由汉代建立的开放的长安文明,为汉代的强盛国势打下了坚实的基础。到了唐代,长安作为国都并且历经“贞观之治”与“开元盛世”,为汉唐的长安文明的最终形成奠定了基础。长安文明与同时代的古罗马文明齐名,被世人称为西有罗马东有长安。长安文明带给世人的是政治开明与开放体现出来的大度与包容:其一,对人的价值的利用与开发的重视;其二,文化生态多元共生与共存;其三,政治生态中的兼收并蓄。并由此形成的大唐气象中的文化性格与文化胸襟,成为了长安文明的精神遗产。同时也成为了当代长安文明生产的基础。

当代长安文明确立的重要标志,第一有传统文脉的延续性,第二有当代文化的质疑性和建构性。当代长安文明制造了西安当代雕塑文化生态的多样性,其中在中国传统精神资源与文化资源借用与整合下,以一个勇者、仁者和智者身份的政治想象与文化想象,凸显当代长安文明中的大度与包容的长安风度。长安风度作为一种文化修辞,也成为西安当代雕塑家的艺术身份的象征。

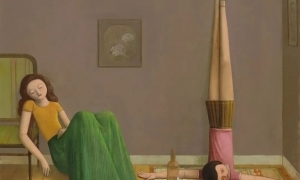

《玛丽莲翠花》作者:李晓林

铁血勇者

西安当代雕塑艺术前卫意识是它的铁血精神中的文化质疑与建构。作为中国儒家核心价值观之一的勇者的文化角色十分重要,当铁血与勇者相遇,共同担当了艺术先锋的使命,是它文化的质疑与建树的角色。而铁血精神的形成,是勇者践行的结果。在当代雕塑艺术中,铁血精神的文化角色有几各层面:

第一、对古今中外权力滥用的质疑。由于人类权力关系过度的膨胀与无限的放大,不仅制造了人与人的等级关系,同时也造成了世界格局文明冲突中的人道主义危机。但是在权力滥用的今天,铁血精神该如何屡行它的职责?雕塑家张宇的作品《位置》,采用的是碳钢板材焊接的椅子,上面同时焊接了无数的金属钉子,并且把椅子的整体刷上桃红色的硅胶,制造了一个椅子与权力话语的政治寓言。正如张宇所说:“椅子上遍布的尖突象征尖锐与冲突,柔软的桃红色的硅橡胶暗示着诱惑与世俗,黑色的四方底座以及四角上的八个圆柱,象征规则、规矩以及多重坐标……。”政治寓言中的位置是制度的产物,同时也是权力的象征。每人所处的位置无论是尴尬还是炫目,都烙上了一个社会制度下的社会属性与文化属性。位置的纠结也让权力充满着危机。于是在雕塑家那里,材料物性的冲突与规矩成为了质疑权力话语的一种隐喻。质疑权力话语的文化力度与视觉力度,恰恰来自金属与血色赋予的犀利的文化内涵,即铁血精神。铁血精神是文化质疑与建构者的一种政治称谓。唐代的政治生态的文化胸襟,就包括了铁血精神中从谏如流的政治生态的兼收并蓄。那么它是否成为传统长安文脉精神的一种传承?成为世界政治生态文明进程的一种可能?

第二,对当代社会物欲泛滥的批判。在全球经济一体化大背景下,物欲消费主义成为社会主流话语,面对物欲横流的态度暧昧与讨好,正在成为当代社会的流行的诟病。在雕塑家王志刚的作品《两只小蜜蜂》中,风流倜傥的艺术家载着一个大众欲望符号的美国梦露,作者用了一个流行的艳俗艺术的手法去讽喻社会媚俗文化,批判的矛头直指中国当代社会中的物欲横流与媚俗文化苟合的世俗众生相。作者的机智与犀利,来自当代社会的铁血精神的使命感。工业文明的到来把欲望消费主义推崇到了极致。作为文明基础的人已经退出或者消失。文化的质疑是文化建树的前提。铁血精神就是一种文化的武器。

《国际舞台》作者:项一

都市仁者

建构生态文明是当代长安文明的一个重要标志。古长安文明能和古罗马文明齐名,它们有一个共同点,即一个开明与开放的国际化的大都市文明形象的建立。一个都市的文明是由静态意义的自然肌理与动态意义的人文肌理构成的。如果说我们把静态意义的自然肌理看成都市文明形象建立的基础,那么动态意义的人文肌理,把人类历史与现代文化实践的记忆看作都市文明的精神内核。古都长安作为华夏文明的摇篮,其人文的实质是儒家文化的核心价值观:仁者爱人。儒家创始人孔子把仁者看是山的品格,孔子认为,山不仅滋生万物,也保护着万物。作为中国古典人文核心之一的“仁者乐山”,它同样也是一个都市文明的理念,也是一个都市文明具有的胸怀。当代艺术都市仁者的文化价值理念,源自于中国的传统文化核心价值观的仁者爱人。首先体现在对人的生命的尊重与热爱上。健康而舒展的人体塑造,始终洋溢着生命的气息。人体的塑造从具象到抽象,变成一种人文肌理的精神结构。其次体现在人于自然的和谐共存的理念上。把鸟语花香的三维空间的塑造,变成人与自然的和谐共存的精神图腾,变成“仁者乐山”文化的恒久。再次体现人性多样性。世俗生活的众生相的开放性和趣味性,是人类生活质量的一个标志。不回避人性的矛盾,并把人性的多样性呈现在世人面前,使爱的主题更丰富、更包容。

一个都市的生态文明并不排斥传统文化样式,相反传统文化样式的当代表述,有助于我们在文化认同中更加凸显世界大格局的中国身份。雕塑家邸琨的作品《社火系列》,作为发生并流行在长安的中国古老的傩文化,它持久的生命力已经成为了中国文化基因的一部分,渗入到中国人骨髓里的血液的欢愉,是傩文化中鬼神祈福的语义转变为大众民情、民俗娱乐消费的祈福文化。而作品《社火系列》剪纸手法运用过程中的随机性,所产生出来的装饰性与写意性的特殊效果,又赋予了古老的文化生命以活力,并成为当代长安都市文化生活的重要的组成部分。由此可见,人与人,人与自然,人与当代文化、传统文化价值观遭遇后的生态文明的建立,是对人的价值利用与开发重视的结果。

《两只小蜜蜂》作者:王志刚

古风智者

智者的概念在东西方文明中有着不同的表述。西方的智者概念最早的来源于古希腊语义的“诡辩派”,为善于演讲术的政治家的称谓。到了公元前5世纪成为以传授知识为职业的古希腊哲学家的称谓。如古希腊的哲学家柏拉图、亚里士多德等等都被称为了智者。古希腊的哲人同时也是西方文明启蒙运动的肇始者。中国智者的概念最早出现在古典哲学家孔子的论语中。所谓“知者乐水”。古代“知”通“智”。中国古典概念中的智者,一是学派的立言者。一是知识的传授者。中国古典的智者,大多出生在与西方智者同时代的公元前五世纪的周代与春秋战国时期。如老子、孔子、庄子等等。中国古典智者是华夏文明的肇始者。当我们提及古长安文明,它不仅仅是一个有着十三个帝王古都的建构的历史概念,同时也是华夏文明的重要组成部分。周代的老子的《道德经》、春秋时期孔子的《论语》……不仅是华夏文明的智性文化代表,同时也是古风智者文化身份的象征。古风智者,一种久违的文化母题的邂逅,一种睿智的文化性格的发掘,一种儒雅的文化微笑的魅影,都给予了当代智性文化命题的一个契机。于是中国古风中的智者孔子、老子、庄子、屈原……也就成为了当代智性艺术生长的文化选择。当代智性艺术的一个重要特征,即借用传统文化的精神资源与文化资源,完成一种当代文化的建构,彰显中国文化的底蕴,凸显中国身份。如果说精神资源中古风智者的借用,是文化认同的一种要素,那么文化资源媒介方式的创造性的运用,则是文化再生的一种要素。我们能在当代智性艺术中看到,精神资源中的智者有着汉唐文化大度与雍容,文化资源上有着中国书法书写性的犀利与洒脱。作为当代艺术中的古风智者的塑造,西方雕塑概念中的体量与块面与中国书法美学中线的完美融合,使得古风智者的艺术之旅,既是一次自我文化的强调,也一次自我文化的发明。中国当代艺术中的古风智者,在21世纪的全球经济一体化的背景下,成为当代长安文明中的一个不朽。

当我们以一个勇者、仁者和智者的身份雕塑文脉中国的长安风度,此时,大度与包容的长安风度,正像唐玄宗所说的我貌虽瘦而天下肥,这个“天下肥”不仅仅是一个传统意义的长安风度的历史概念,也是一个当代意义的长安风度的文化概念。

2011年5月18日

【编辑:唐越】