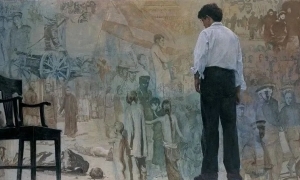

第三届“艺术长沙”开幕式现场

双年展、博览会的兴起

上世纪90年代初期,一大批青年实验艺术家纷纷从全国各地踏上火车,奔赴中国的政治、文化中心——北京,这个艺术信息最丰富、更新最频繁的集散地。随着中国经济体制改革,一些沿海城市,像上海、广州等城市的城市化进程不断加快,逐步成为中国的经济中心以及具有世界影响力的国际都市。城市化进程中带来的经济、环境、人口流动等问题不仅成为当时实验艺术家的创作背景,同时也是他们作品的创作内容;此外,国内、外私人投资的商业性画廊在国内的一些一线城市开始出现,这更加夯实了一线城市在艺术发展方面的硬性条件。

众所周知,双年展是国际当代艺术最高级别的展示活动,是推出世界各国新艺术成就的重要窗口,最能反映一个国家或地区文化艺术、政治经济发展的平台。在中国的一线城市中,上海率先于1996年举办了首届上海双年展,它公认为是亚洲最重要的国际双年展之一。广州、北京也不甘落后,相继在2002年和2003年举办了首届广州当代艺术三年展和首届北京国际美术双年展。上海双年展、广州三年展、北京双年展的相继举办,不仅标志着北、上、广三座一线城市在文化艺术取得了突破成就,而且还为各自城市的艺术氛围建设奠定了基础,一些比较成熟的艺术区,如798艺术区、宋庄艺术区、莫干山艺术区、红砖厂等出现在北京、上海以及广州。

如果说三个大型双年展的举办提升了中国当代艺术的学术水平,那博览会的举办则在艺术市场的打造和完善方面捷足先登。像北京的“艺术北京”、“CIGE”,上海的“上海艺术博览会”、“上海春沙”,广州的“广州艺术博览会”、“艺术广东”都已成为国内外比较成熟、交易量尚且可观、具有一定影响力的艺术博览会。

不甘落寞的二线城市

纵观中国一线城市艺术生态的发展,不难看出,一线城市的艺术发展与其经济是同步发展、相辅相成的。北、上、广一线城市的艺术发展面貌可谓“三枝独秀”,然而,随着改革开放的不断加深,以及中国经济在过去三十年的持续快速增长,中国越来越多地涌现出一大批发达的后现代都市,它们往往是每个省份的省会或经济中心。随着经济地发展和城市化地进程,它们对城市的精神文化、城市底蕴的要求也逐渐显现出来,它们在努力发展文化艺术的决心上同样不甘落寞。

进入新世纪,双年展犹如雨后春笋般遍及中国大江南北,每个城市都在打造地方双年展的品牌上不惜余力。成都双年展、南京双年展、重庆青年美术双年展、杭州中国画双年展等大型双年展的举办开始填补了本地双年展的空白,这些城市大都以高等艺术院校为依托,努力打造具有地方文化特色又兼顾全球视野的双年展品牌。而且,双年展的举办也不仅仅属于中国东部沿海城市的特权,近几年,随着中国西部双年展、新疆当代艺术双年展的举办,双年展的狂热之潮已经开始席卷了中国西部的内陆城市。

随着各地对创意文化产业发展的加强与扶持,一些二线城市也越来越多地涌现出大规模的艺术区,像成都蓝顶艺术区、深圳OCT艺术区、南京幕府艺术区、西安纺织城艺术区等等。艺术区的出现,不仅为艺术家提供了一个相对稳定的生活、创作环境,而且艺术区日益完善的配套设施(美术馆、画廊)和对外交流项目的频繁举办,艺术区也越来越成为一个对外交流的窗口和平台,逐渐形成了以艺术区为基础的文化向心力,既保持了原有艺术区的稳定性又增加了其自身对外的吸引力。

百花争艳——以“艺术长沙”为例

前文已经提到,各个城市都在努力打造具有地方文化特色又兼顾全球视野的双年展品牌,长沙也不例外。长沙有着悠久的文化历史,有名的楚汉名城、屈贾之乡。我们不用对长沙的文化历史过早地追溯到几千年前的早期楚文化,85新潮美术运动时,长沙已经是非常活跃的城市。当时,湖南不仅出现了一大批杰出的艺术家,像邹建平、李路明、袁庆一等人,而且还出现了一大批批评家和艺术史学者,比如易英、邹跃进、杨卫等,其先锋的理论视野与犀利的批判锋芒影响至今。这些优秀的艺术家和批评家,都为长沙当代艺术的发展,奠定了雄厚的人文基础。

“艺术长沙”自2007年开始创办,“艺术长沙”的发起人谭国斌在谈及“艺术长沙”的初衷时谈到:“最初的想法只是在长沙集中做五个艺术家的个展,为长沙系统地展示这些明星艺术家的创作面貌,也能带动本土艺术家的发展。”最终,首届“艺术长沙”选择了方力钧、李路明、李津、毛焰、王音五位艺术家的参展团队。“坐上了火车去长沙”可能是首届“艺术长沙”最恰当的形容,冠名为“艺术专列”的火车上,100多号人载歌载舞、手舞足蹈地拉开了首届“艺术长沙”的序幕。

当首届“艺术长沙”的场面还在令人津津乐道时,第二届“艺术长沙”的包机已经将嘉宾从北京运到了长沙。第二届“艺术长沙”依然定为五位(组)艺术家的联展,他们分别是杨福音、岳敏君、曾浩、隋建国和“他们组合”。前两届“艺术长沙”在活动前期就已经引起了各媒体和外界的广泛讨论,人们纷纷想要揭开第三届“艺术长沙”的面纱。第三届“艺术长沙”由吕澎策划,与前两届不同的是,本次“艺术长沙”不仅有着10位艺术家参展的相对庞大阵容,而且还为“艺术长沙”量身定制了展览主题“解离”,最让人争论不休的当然还有美女、帅哥们的红毯走秀。

“艺术长沙”的展览模式、展览机制曾一再存在疑义和讨论,甚至批评“艺术长沙”是介于双年展模式和常规艺术家群展之间不伦不类的产物。诚然,“艺术长沙”从创办初衷就未曾考虑双年展的性质,只是在举办时间上类似双年展,其最终性质更似对艺术家进行严谨、细致的个案研究。与国内一些常规双年展相比,其灵活的展览构架、组织模式正使得“艺术长沙”充满了新鲜血液和鲜活活力,不会与众多双年展千篇一律般的死气沉沉。

其次,由于“艺术长沙”的资金大部分来自谭国斌私人赞助,经济上的相对独立也确保了“艺术长沙”的学术独立。由于历届“艺术长沙”参展艺术家为数不多,从最初艺术家选择上就要求“艺术长沙”组委会做到有的放矢、精挑细选,在对参展艺术家做个案研究时,更可以将有限的人力、物力、财力资源做到有效分配,确保好钢用在刀刃上,这就保证了“艺术长沙”的展览品质和展览质量。

再次,从前三届“艺术长沙”及今年将要举办的第四届“艺术长沙”分析,“艺术长沙”一再保持其展览“去主题化”倾向,从展览结构上,它尽量避免陷入命题作文般的封闭填充模式,力争保持一种开放、包容的姿态,这就导致了一些媒体误认为“艺术长沙”更像是一场艺术盛宴。近年来湖南卫视的一跃而起为长沙的文化气氛注入强心剂,难能可贵的是,“艺术长沙”不仅让我们看到了它的娱乐精神,而且还看到了其严谨的学术态度。

此外,我们发现“艺术长沙”并不是一场孤零零的视觉盛宴,一些重要的学术研讨会总是和“艺术长沙”如影随形。比如,第三届收藏家年会2011年在长沙配合“艺术长沙”的举办而举行;本月即将举行的第四届“艺术长沙”的相关活动则更为丰富:“方力钧走进大学”文献展,“他们—相忘于江湖”个展以及“张方白、苏新平双个展”和“北京保利精品展”以及开办的两个论坛:首届艺术与城市文化建设发展论坛及当代艺术公共化与城市收藏文化论坛均将同期在长沙举办。

最后,让我们拭目以待,今年的“艺术长沙”又会玩什么不一样的新“花样”!