迈克尔·苏立文

其著作《20世纪中国艺术与艺术家》(上下)用丰富的文献和生动的语言,描绘了20世纪中国艺术在西方艺术和文化影响下的新生。

皇族画家

到19世纪末,北京文化一直囿于沉闷的保守主义之中,与咄咄逼人的西方文化的接触,较上海和广州为少。受过教育的中国人害怕改变,他们的艺术反映了要不惜一切代价保护传统的信念。清初才华横溢的个性画家的影响已日趋式微,甚至1716—1766年间曾服务于三位皇帝,设计出一种将西方写实与中国技巧巧妙综合在一起的耶稣会艺术家郎世宁所教授的中西风格的绘画,也已退化至仅有模仿能力的水平。那些不知名的宫廷画家们在紫禁城内如履薄冰,从太监们那里接受敕令,不敢抬眼看皇帝,生产出大量陈陈相因的作品,悬挂在宫殿的厅堂中,或作为庆祝寿辰和其他节日的皇家礼品或装饰品。

在极为罕见的有关妇女的一点点资料中,有一些是关于缪嘉蕙的。她是19世纪80到90年代慈禧太后特别宠爱的人。她既为主子代笔撰文又以个人的名义画很美的花卉。她的一幅很诱人的《牡丹花束》是为庆贺一位宫廷贵妇的八十寿辰而作的。在宫廷画家中,缪嘉蕙例外地享有特权。

1911年辛亥革命后,清朝的皇家成员仍被允许居住在紫禁城内,直到1924年“基督将军”冯玉祥把他们驱逐出去。尽管环境大大恶化,以至于他们不断地被迫变卖皇家收藏中的金银珠宝,他们还是维持着浪费奢侈的生活方式。在享受奢侈生活的末代成员中有三位堂兄弟凭自身的造诣赢得了某种画家的声誉。

最年长的是溥伒(溥雪斋),他继承了巨大的宫殿式宅邸恭王府。王府后来成为天主教辅仁大学女子学院。迁出恭王府之后,溥伒找了一份工作,对于一位满族阿哥来说这是不可思议的,他接受了在辅仁大学任绘画教员的职务,但是他只是挂一个名,有人抱怨他从不到校,他宁愿在家中授课。在他的学生当中,有一位天资聪颖的女画家曾幼荷,后来如我们将要看到的那样,在1950年代她完成了令人震惊的艺术质变,成为一位现代主义者。

溥仪的弟弟溥佺(溥松窗)是17世纪正宗山水画大家王翚的坚定追随者,同时也画郎世宁风格的有长臂猿和马的山水画。从皇家收藏中,溥佺一定对郎世宁的作品了如指掌。他也在辅仁教画,1940年代,年轻的曾幼荷曾在那里给他做过两年助手。他擅长画马。

比这两位皇族业余画家更著名的是他们的堂兄弟溥儒(溥心畬)。他博学多才,能诗文善书法。他是精通元四家和清初四王正统风格的山水画家,尽管他也偶尔不十分认真地涉猎八大山人的野趣。像堂兄们一样,他由宫廷教师教授绘画。这些教师们小心翼翼地将自己的姓名隐瞒起来。年幼时,他曾在青岛的一所德国人开办的学校读书。或许因为他早年接触过德国文化,一些作者写到他在德国逗留多年,回国时获得了生物学和天文学的博士学位。对此他本人也从未否认过。但事实是,他唯一一次接触德国,是通过曾幼荷的丈夫古斯塔夫·埃克认识了一些德国朋友,在那之后他对德国做过一次短暂的访问。1929年至1930年他在日本京都大学教中国文学。回国之后,受聘于国立北平艺术专科学校教授绘画,日本人占领北平时期,他也一直没有离开那里。1949年他移居台北,任教于台湾师范大学,直至去世。作为正统文人典范的声誉,为他赢得了许多学生。

这些皇族子弟在北京的生活似乎远离现实。他们以前的一个学生告诉我:“随着处境每况愈下,他们生活在自己狭小的圈子里。他们都被宠坏了,毫无责任感,也没有管理自己事务的能力,性情反复无常,热情一来,毫不顾及浪费。例如溥伒养了几十条狗;溥儒的收藏一点一点地典当,最后他与一个专横的小妾住在一间庙里,被迫为供她的吃喝作画,他的作品因而粗制滥造。”相反,在台北,溥儒被奉为国宝,他更荣耀,但是为生存而作画的压力,依然使他生产出许多虽然合格却并无灵感的作品。正如他的堂兄弟们一样,他只能被视为主流传统的守护者而非创造者。

书籍插图与连环画

中国的绘画技巧最出色地表现在书籍插图与连环画中,这是中国一门非常古老的艺术:一些汉代的浮雕用连续的形式讲故事; 敦煌6世纪的壁画用连续不断的事件叙述佛的生平,这些就是连环画的早期形式。几百年来儿童们喜爱阅览《三国演义》、《水浒》以及其他刺激热闹的故事。在毛泽东时代的中国,流行的主题是长征、英雄的人民解放军部队,以及像鲁迅、王进喜(跳进原油池搅拌混凝土)那样的英雄人物的生平,还有纯洁无瑕的雷锋的故事。

从1949年至1966年,连环画的发行量达到六亿册。最近几年,每年大约都有七亿册连环画出售发行。为了培养美术家去应付这个永不满足的市场,中央美院稍嫌迟缓地于1980年开设了连环画与年画系。连环画研究会于1983年成立,并设立了许多分会。同样在1983年,中国漫画出版社在北京成立。随着巨大的出品量,美术家的数量与风格的范围,也自然极大地增加了,连环画不再像以前那样被视为低级的美术形式。从这时起,小说的连环画版本,包括许多给儿童看的,都是由最优秀的美术家绘制的,一个很好的例子就是华三川为原作《白毛女》创作出的非常精彩的插图,该书由中国青年出版社于1964年出版。

下面一些例子是书籍插图,不过其中许多采用了连环画形式,既可以分开看也可以连着读。程十发为明代小说《儒林外史》作了线描插图,该书由外文出版社于1957年出版,这些插图被视为一种标准,许多后来者都希望达到这一水准。黄永玉也擅长作插图,著名作品有他于1953年为冯雪峰的《寓言》所作的令人喜爱的木刻插图。冯雪峰是一位革命作家和宣传家,他运用伊索的风格,隐蔽地抨击国民党。

许多美术家运用墨的线条,能很好地与印的纹理结合在一起。叶浅予,特别是丁聪,是这种风格的大师。在许多优秀的例子中,我们应提到赵宏本在1964年为《孙悟空三打白骨精》作的插图,以及施胜辰和王怀骐的作品。更加自由随意的墨的线条,在方增先为鲁迅所作的 《孔乙己》的插图中展现出来。与此同时,许多美术家将传统笔墨用于写实主义的现代方式,他们当中有赵奇等人。贺友直用这种方式为鲁迅的 《白光》———讲述一个落榜的应试者的故事———所作插图,效果极佳。

在给古代的文本、诗歌和故事作插图时,许多美术家采用所涉及的那个时期的风格。例如,高云为清代作者所写的唐代宫廷故事作插图时,用的是工笔风格的线描;有人给白居易《长恨歌》作插图时,恰当地运用了唐代人物画大师周和张萱的风格。工笔技法也有效地用于现代主题,如李全武和徐勇民为《月芽》所作的动人的系列插图组画。《月芽》是老舍的作品,讲述一个女孩被迫跟着母亲去卖淫的悲惨故事。为了给宋代的历史故事作插图,戴敦邦非常出色地运用了12世纪大师张择端那幅著名全景式长卷《清明上河图》 的写实主义风格。曾经协助黄永玉创作毛主席纪念堂山水壁画的秦龙,运用工笔风格为《一千零一夜》作了精彩的插图,他的工笔风格部分地受到了12世纪著名日本长卷画《源氏物语》的影响。

有些美术家采用了甚至更加装饰性的、矫揉造作的风格,例如,瞿安钧用马赛克的效果处理一个民间故事。比较成功的是韩书力为藏族传说《邦锦美朵》所作的丰富多样的插图。黄培中为民间故事《金边牡丹》所作的连环画,风趣而成功地借鉴了农村新年版画的风格。

西方技法总是适用于西方主题,油画对于连环画来说似乎并非自然合适的媒介,但是何多苓为鲍尔·加利科(Paul Gallico)的《雪鹅》中译本所作的插图,使用了油画作为媒介。白敬周为阿尔方斯·都德(Alphonse Daudet)的小说《最后一课》所作的插图,是用墨水画成的(看上去像腐蚀版画)。李少文为但丁的《地狱》所作的精彩插图,是用水彩完成的。此外,俄国的影响依然是重要的:1984年4月《美术研究》上刊登了高莽论奥·威列依斯基(O.Veleisky)的艺术的文章,文中特别提到了该作者为《安娜·卡列尼娜》所作的插图。

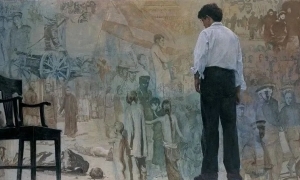

尤劲东用53幅形状、大小各异的图画,讲述了司汤达的《法尼娜·法尼尼》,作品显示出受到包括克里木特在内的许多西方艺术家的影响。而他最有名的作品《人到中年》,使连环画延伸到传统概念的限定之外。这个故事的主角是一位从国外回来的,为自己国家服务的爱国的年轻女医生。画家凭借技巧与想象力,用各种各样的方法,汇集了几乎摄影般写实的画面,其中有些部分,使人想到一连串的电影剧照,或是挂在墙上的家庭快照。

1980年代初期和中期,连环画艺术家们似乎在没有止境地试验和运用各种风格、形式和技巧。中国有着大量的贪婪的阅读者,有着不可思议的丰富的绘画传统,这些似乎都暗示了连环画和现代版画的发展前途无量,然而据1980年代后期拜访过出版社和书店的人报告,这个市场已经萎缩了,很少有人去买连环画,最优秀的插图画家也已退休,无人接替他们的工作。似乎是电视给了这个伟大的传统以致命的打击。