“样式——上海水墨的十个个案”展览开幕现场

2013年10月11日(99艺术网上海站 张长收)下午3点半,样式——上海水墨的十个个案”展览在张江当代艺术馆隆重开幕。此次展览由张江当代艺术馆馆长钱逸敏和马艳联合策展,参展艺术家包括王劼音、仇德树、陈心懋、张健君、季平、陈九、何赛邦、王天德、蔡广斌、邬一名。

开幕仪式结束后,艺术家张健君在展览现场进行临时创作,创作完毕后99艺术网及时采访了他,他解释了作品的含义:“这是我新的作品,和水、火、太阳、以及空气都有关,但是在这中间我会略微加一些东西进去,中间会有宋朝的水、人文的水,有个人行为体验的拓雨的水,点状书法的水,自然界的水等等,我觉得那都是一个体系,只是用了不同的载体和视角去阐释。但是,这件《雨在山水间》的作品,和之前的《吟石戏水》,包括目前正在喜玛拉雅美术馆展出的作品那样我介入了古琴和诗,未来我可能会有一个音乐和我作品的互动,但是我并不是要罗列一个艺术的品种把它们扭在一起,讲的通俗一点,书画同源也好,琴棋书画也好,它只是在一个空间中的整体,在不同的段落中形成。和西方焦点透视把一件物体呈现出来的思维方式不同,中国的艺术是散点透视,视角更多一些,它并不是说我们在做一个雕塑,一件绘画,而是把它们叠加在一起,形成了一个山水式的空间,这是一个关于心境、取舍的关系,所以,我从这个视角去介入,但是首先一点,所有的‘表现’我没有任何排练,没有事先的构想,纯粹是由那个瞬间、过程状态,每个人当时的创作状态决定的,人只是参与过程中的一个部分,有男有女,有西方人和东方人,这时候山水的空间就拉大了。”

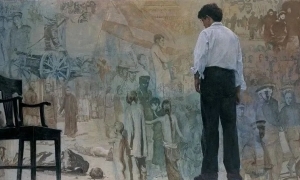

艺术家张健君现场创作

上海水墨艺术创作的现状和现象

水墨,作为从中国画内涵中延伸出来的概念,是水墨情结汇入当代文化语境的结果。中国的现代主义艺术运动,始于二十世纪初,以上海为中心,是中国近现代第一次中西思想的大融合和大碰撞。从20世纪80年代到现在,上海在这二十年中推动了新的文化和艺术的发展,并不断进行着新的探索,本地艺术家群体也慢慢建立起了自己的思考方式和特点。中国当代水墨是一个喧嚣的领域,今年更甚。可面对如此喧嚣的水墨热,上海的水墨艺术表现的泰然自若,这是艺术上自信的表现,还是上海人性格的使然?它能引起的反思是:在水墨现象火热的状况下,上海新水墨的现状和生态是怎样的?为什么呈现目前的样子?它的未来又将何去何从?正是基于这种现实的思考和自省的态度,我们策划了“样式:上海水墨十个个案”的展览,重点是以上海水墨艺术家的个案作为主要的展览线索,通过这些个体的艺术创作窥见目前上海新水墨的基本切面,让现状显现出来,让“现象”放在一个开放的平台上,本次展览的目的无意于推介某个流派或某种水墨价值模式,现状和现象——才是关注的重点。

中国水墨的变革一直纠缠于文化比较的视角和文化出路的方法问题。上世纪80年代末90年代初,正当中国当代艺术步入一个全国范围内蓬勃发展的阶段时,上海的一部分艺术家在现代水墨领域已做出了诸多探索,从1980年代开始,草草社、十二人画展、83阶段试验绘画展等,都试图在形式语言上进行探索;从1990年代到现在,抽象水墨、观念性和表现性的水墨实验都显现出艺术家创作的个体自由。在水墨这些年的发展中,上海水墨画坛在艺术语言的探索方面也有自己的贡献和亮点,出现了几位在全国有影响的水墨艺术家。如果说水墨是每一代人在解决每一代人的问题——四王和八大面对的是传统中国画的革新问题,西风东渐后,林风眠那一代艺术家在解决中西融合的问题,上世纪80年代的时候,水墨界更多的是受台湾现代水墨的影响,接受西方现代主义的观念,那一批艺术家的形式水墨实践还停留在传统和现代的话题和话语实践的挣扎中。到了90年代以后,水墨借鉴西方现代、后现代主义的一些观念,强调自我表现、平面构成、媒材自身特点等,将西方的抽象、表现、超现实主义等手法与中国水墨进行嫁接,寻找中国水墨的未来性。可以说,自从当代艺术的概念介入水墨领域后,水墨的所有语言逻辑都受到了挑战,而且这种争论已经不是传统中国画与现代水墨,现代水墨与当代艺术之间的争论,甚至是当代艺术与当代水墨之间的争论。那目前这一代的上海艺术家面临的问题是什么,上海水墨在当代的问题和出口是什么呢?

“样式——上海水墨的十个个案”展览现场

上海水墨是每个艺术家个案中凸显的整体生成的问题,这个整体性又更多地体现为一个松散的、各具特点各自为政的艺术家的个体组合,就像外界对上海艺术的整体评介——“上海艺术家的特点就是个人化,非常独立”。“样式:上海水墨十个个案”展览中的十位艺术家,都以自己独特的水墨语言对上海水墨做出了自己的探索——一艺术家王劼音的艺术创作游走在当代水墨、油画版和画之间,但在这种开放、自由的态度中又能建立起各自的语言图式,用艺术家自己的话说“艺术重在感受,表达有时是你脑海中的一种记忆和气息,讲起来,还是重在精神,具体画什么并不重要”;79年组织“草草社”的仇德树,作品打破了传统水墨画的程式,发展出了“裂变”的水墨语言,三十年里笔耕不辍;见证了85新潮美术的陈心懋,抽象水墨与综合材料构成了他创作的两条主线,在延续中国水墨精神的前提下,将物质材料入中国画,加大了水墨变革的力度;从上个世纪80年代艺术家张健君开始抽象艺术的探索,到后来抽象水墨与综合材料、装置、行为、影像的结合,一直在时间和过程这个终极的诘问里实践着自己的艺术创作,用他自己的话说“我希望自己的艺术是一种飘逸在意境之中的感觉”。王天德90年代使水墨从平面走向了立体的空间,在观念水墨方面做出了自己的贡献,在这个文化失语的年代,他既在试图理解当代规则,也在精研传统精神,并不断打破水墨的边界,在《数码系列》中演绎出了“烧写”的艺术语言;蔡广斌一直以艺术的方式对当代文化和现实问题做出自己的反映,近几年更是在“影像水墨”语言方面做出了自己的探索和贡献;“艺术是一种回归”,这是艺术家季平在谈自己的创作时常常说的一句话,他的作品不是具象地表达,而是以水墨的语言直面现实的表述和书写;早期以画戏曲人物打开艺术视窗的水墨艺术家陈九,近些年在水系列中慢慢形成了自己的艺术语言,在水墨“当代性”上更推进了一步,在精神的着落点上寻找着水墨的出口;何赛邦,90年代曾参加中国美术馆举办的新文人画展,他的水墨作品常选取日常生活中的物品作为主题,作品简约、雅致,在传统和当代的转换方面游刃有余,用他自己的话说“我只是面对客观现实真实地记录”;从上世纪90年代至今,邬一名的水墨艺术创作经历了从借鉴西方绘画史、描绘都市白领的社会图解走向了回归日常生活、更为个人化的创作转变,绘画题材上有所拓展,除了静物和花卉的作品外,描摹身边朋友的肖像系列和对宋瓷的研究都成了艺术家的日课——“一个个人主义的立场”的创作。

“样式——上海水墨的十个个案” 展览现场

上海水墨创作的多元性和个人化

从某种意义上来说,张江当代艺术馆本次举办的“样式:上海水墨的十个个展”揭示了上海水墨创作的多元性和个人化。在中国式语境里,我们常把水墨放在两个极端谈论:要么把水墨看成是一种精神和材料,谈论水墨承载的精神指向多于水墨创作和方法论的问题;要么从后殖民时代的文化身份上争辩,上升到一种民族文化的论调。在这二者之间,从上面谈到的十个水墨个案和上海的水墨语境中看到,上海水墨似乎扮演着水墨精神的讨论多于文化身份争论的美学性格。因此,对上海整体的水墨界来说,水墨要往前走,除了笔墨和造型,材料、理性与诗意,绘画语言和视觉感受外,学术概念里面还要建构一个“当代性的问题”,水墨创作的方法论问题,包括从观念生成、形式语言到阐释方式都自成的语系等。如何寻找自身的创作观念和方法、视觉形态、文化立场、价值坐标与精神依托,是所有游离在传统与当代两极之间的水墨艺术家所必须自我追问的命题。

如果看待上海的外来文化背景,如何客观地评介上海艺术上的“安静”状态,以及水墨作为一种生活方式的话题等等,这些细碎的切面和上海的水墨发展息息相关。谈到上海水墨发展和未来的出口时,有艺术家说,如果上海水墨需要一点什么的话,它需要“爱情”,当然这只是一句感性的比喻,从目前上海水墨的发展看,部分艺术家似乎享受其中,这个主体气质和格局不变,来整体谈论上海新水墨的发展仍然是一句空话,对水墨的种种追问最终也仅仅建立在乌托邦的个人想象中。让“艺术回到艺术”吧,重要的是上海的水墨艺术家自身的努力和艺术语言的探索,每一位上海水墨艺术家是否做出了他自己的艺术,这是我们更在意的事情。

此次举办的“样式-上海水墨的十个个案”作为2013相约张江系列之一的活动已列入“浦东文化艺术节”重点项目,展览于2013年10月11日至2013年10月25日在张江当代艺术馆(浦东新区祖冲之路419号)免费对外开放。

【相关资讯】

蔡广斌 《他拍-肤》 水墨影像 123cm ×190cm×2 2013

陈九作品《镜花水月》系列

陈心懋作品《玄石钩沉录》

仇德树作品《裂变》

何塞邦作品《面具》系列

季平作品《图像-寐》

王劼音作品《山水笔记》系列

王天德 《数码 No13-LBST009(清代)》石碑拓片、木、宣纸、皮纸、墨、焰

邬一名作品《焰火》

【编辑:张长收】