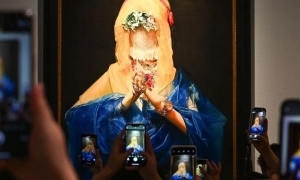

广汇美术馆2024三展齐发现场

对于不少创作者、研究者,“中国艺术如何走向现代”是一个中心论题。“中国艺术该如何走向现代”和“中国艺术是如何走向现代的”是两个不同的问题,虽然两个问题都以承认“走向现代”之必要性为前提,但指向截然不同。就第一个问题来看,“该如何走向现代”是说在实践、探索、寻找可行方案,在自觉奋斗,指向本体思考;就第二个问题来讲,“是如何走向现代的”主要指向认识(历史评价),即后来者如何看中国艺术的现代历程。

中国艺术到底有没有充分现代化,或问中国艺术有没有完全实现现代转型,向来是存在争议的。有人认为中国艺术尚没有充分现代化、中国艺术没有完全实现现代转型,言下之意是中国艺术尚在现代化、现代转型的进程中。

广汇美术馆2024三展齐发现场

著名艺术评论家张蔷在“85时期”提出过“前现代艺术期”的概念:

“有人说我们现在已经进入了现代艺术期,我以为是不确的,我们的艺术还不是属于现代意义上的,这不是说现在还没有属于现代艺术范畴的作品,而是指现代艺术期尚未到来。充其量有一些艺术家在实验在探索现代艺术创作,也取得了一些成绩,但离真正意义的现代艺术期还有相当一段距离。我把从现在起的十五年至三、五十年,称作‘前现代艺术期’,换言之,为现代艺术作准备的时期。艺术的发展,不可能超越时代,无法超越经济条件的制约。超越时代的提法是不妥的,不切合实际,只是一种空想。在‘前现代艺术期’里,我们必须重视创造力强的艺术家在创作实践中的突破,必须重视艺术理论的研究,这将会汇合一股股通向现代艺术的涓涓流水而宣告前现代艺术期的结束”

而倘若从1984年算起,加上十五年至三、五十年,是1999年、2014年、2034年。今年是2024年。

《汇成大观——广汇美术馆馆藏精品展》展览空镜图

是的,“有一些艺术家在实验在探索现代艺术创作,也取得了一些成绩,但离真正意义的现代艺术期还有相当一段距离”。然而,“真正意义的现代艺术期”尚未到来,“后现代” “当代”等意识、提法、概念又从西方(欧美)传入并流行起来。所以,很多人说我们现在处于传统、前现代、现代、后现代、当代等意识叠合、交叉的时期。但这是从本体意义上讲的。倘若涉及文化、艺术的实践、历史,我们的确已有较长的现代历程。

《入世:20世纪以来的中国现当代艺术暨泰康收藏精品展》展览空镜图

从20世纪80年代开始谈中国艺术的现代性显然是不够的,因为中国艺术的现代化至少在二十世纪二、三十年代就已开始。之所以用“至少”二字,是因为中国艺术的现代化或许可以追溯至更早。在一般的历史描述中,1840年爆发的“鸦片战争”被视作中国近代史的开端,1915—1923年的“新文化运动”被视作中国现代史的开端,1949年中华人民共和国建立开启“当代史”,其几成定论。从19世纪20年代到20世纪20年代,再到21世纪20年代,刚好200年,而倘若再往前追溯,追溯至16世纪20年代,则有400年历史。艺术史大体与社会史同步,但不完全,比如当代艺术界一致视1989年为中国当代艺术元年。而不管怎么说,就中国艺术的认识而言,特别需要关注“后现代”“当代”前面的“现代”,“现代”前面又是“近代”,“近代”关联“古代”。我们完全可以说,没有“近现代”就没有“当代”。

《少不入川?——艺术盛年的群像》展览空镜图

广汇美术馆新推出的三个展览可以说是从“近现代”到“当代”。“汇成大观——广汇美术馆馆藏精品展”是继广汇美术馆2023开馆大展“共态时空:20世纪中国书画的视觉情怀”推出的一个“常设展”,也是“精品展”。“汇”既可取“河流相会合”的意思,亦可取“聚集;综合”之意。“大观”则意图凸显广汇美术馆的气度和理想。古人云:“受益惟谦,有容乃大”,“海纳百川,有容乃大”。汉语中也有成语“蔚为大观”和“洋洋大观”,都意指因丰富多彩而成的盛大貌。

《汇成大观——广汇美术馆馆藏精品展》展览现场图

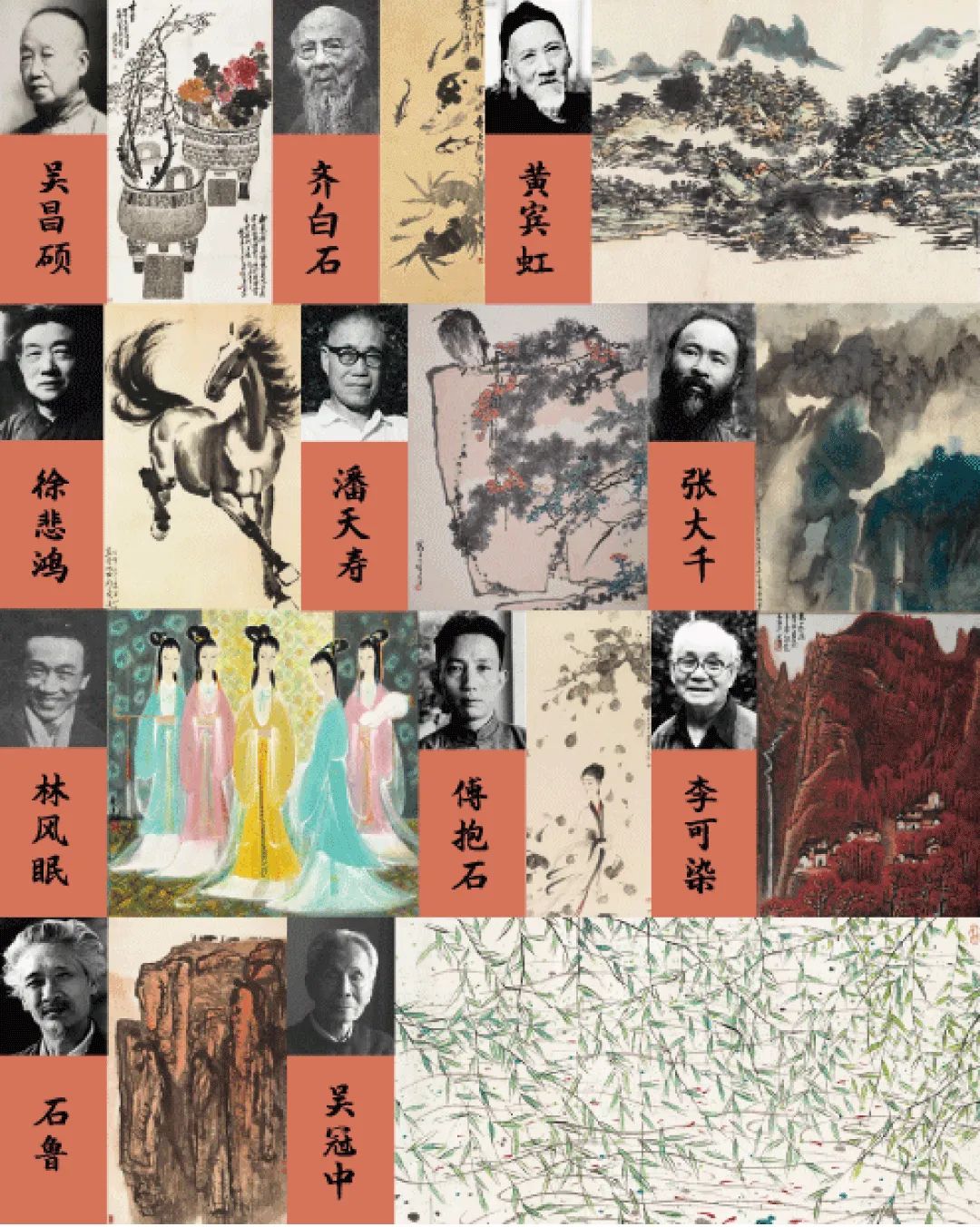

广汇美术馆围绕十一大家( 吴昌硕、齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、潘天寿、张大千、林风眠、傅抱石、李可染、石鲁、吴冠中 )建构的中国近现代书画收藏体系在国内非常罕见。

与广汇美术馆侧重中国近现代书画的收藏体系不同,泰康美术馆侧重中国现当代艺术的收藏,其藏品亦蔚为大观。泰康美术馆的收藏和广汇美术馆的收藏恰好互补。此次在广汇美术馆举办的“入世:20世纪以来的中国现当代艺术暨泰康收藏精品展”可谓泰康美术馆开馆展的一次异地呈现。

《入世:20世纪以来的中国现当代艺术暨泰康收藏精品展》展览现场图

“汇成大观”和“入世”展试图勾勒出中国艺术的现代历程,在时间序列上意图拉通近代、现代和当代。如“入世:20世纪以来的中国现当代艺术暨泰康收藏精品展”的策展人所写:“如果说艺术映射社会变化,那么20世纪这一百年中国的艺术相较之前传统艺术的巨变,恰恰反映了中国社会发生的‘三千年未有之大变局’传统与现代两个阶段的变化”,“植根于千年传统,受到西方艺术的影响,是这近一百年中国艺术所背负的两大背景因素,也同样构成本次展览无形的背景。这两大存在因素在意识中清晰的陪伴和映衬,有助于我们解读这百年艺术的发生和嬗变”。而如果说“汇成大观”和“入世”主要是聚焦20世纪中国艺术,“少不入川?——艺术盛年的群像”则是一个“立足地方,呈现当代艺术”的在地展览。

《少不入川?——艺术盛年的群像》展览现场图

廖上飞

85后独立艺术评论家、策展人、艺术史学家。甘肃礼县人。毕业于四川美术学院美术学系。主要致力于现当代艺术的研究与评论。著有《意派与批评性艺术——两种理论的比较研究与批评》《吴昌硕评传》等书。策划有当代艺术活动、展览若干。现任广汇美术馆学术典藏部主任、高级研究员。