“我的生命历程,是跟艺术融合在一起的。”

——温骧

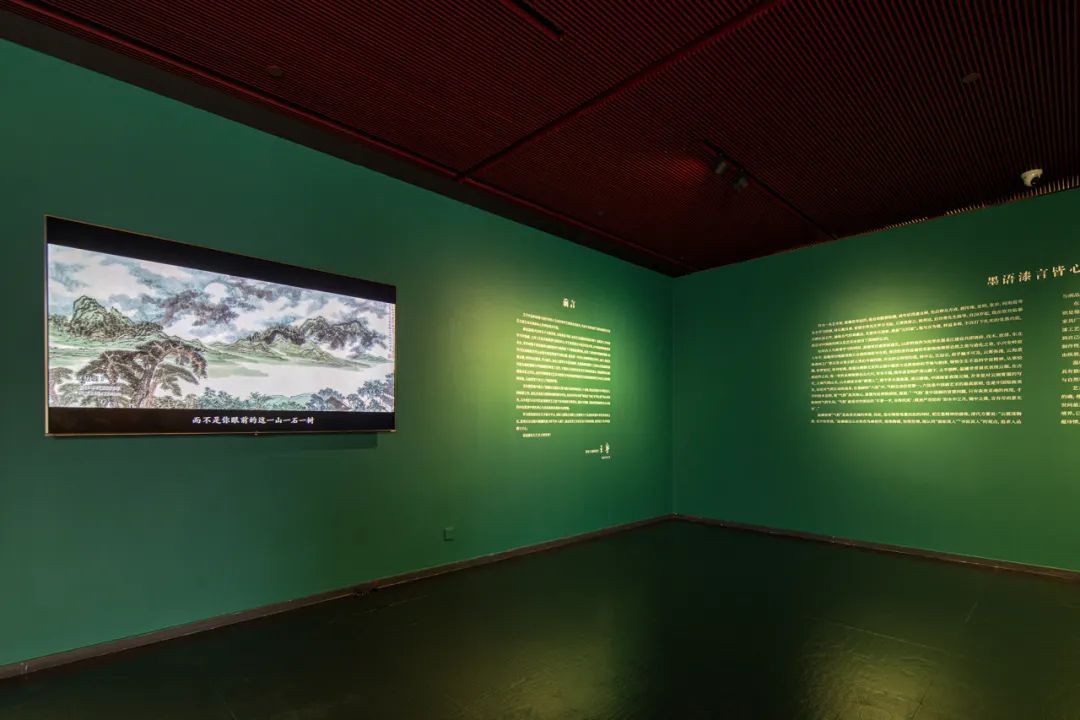

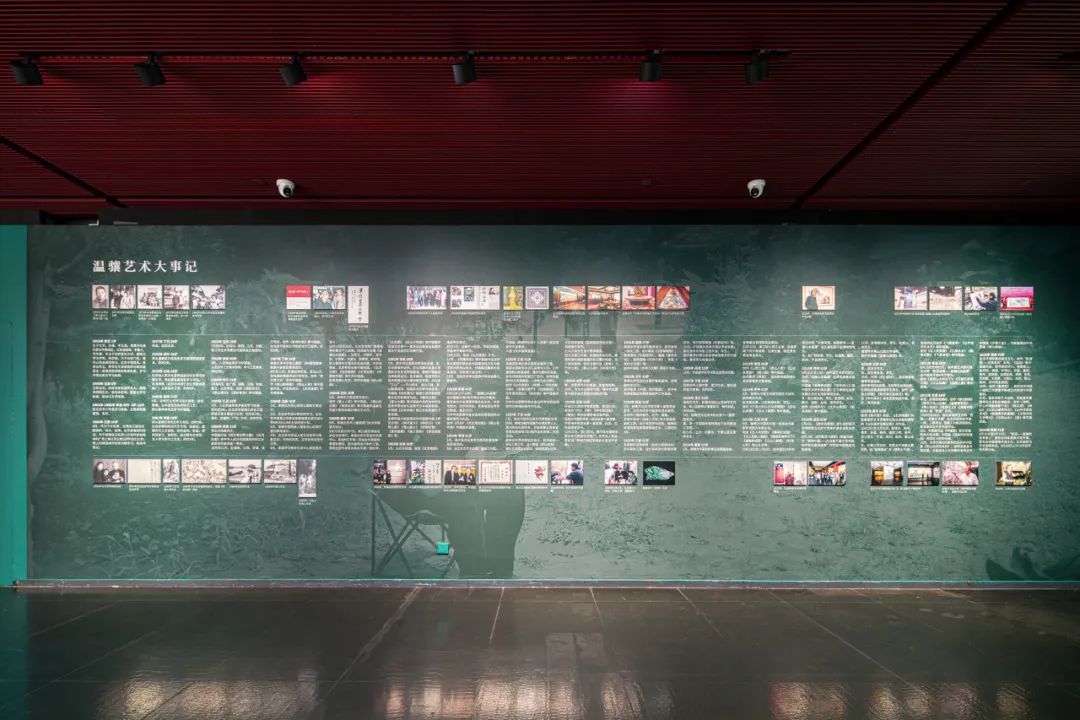

6月21日,艺术家温骧展览于国家大剧院艺术馆(西厅)开幕。此次展览以“墨语 漆言 心画”为题,共同构成了温骧艺术创作与思想的核心——“墨语漆言皆心画,心画蕴诗情,平淡得天真。”(策展人裔萼 语)。

此次展览共展出作品70余幅,将温骧数十年来的艺术实践及成果梳理出来两条脉络:水墨画与漆画。不同的材料、风格、内涵赋予画面以独特的面貌与情感,在每件作品中均可尽览一片天地;同时,作品之间又有着相互承接、互文和流动的关系,共同凝聚了一个气象万千、气韵生动、古韵今风的空间气场。

在两条主线之外,展厅中的几处“画外之音”也很有看点,其中包括温骧在故宫博物院历代艺术馆、绘画馆的5年时间中的一些摹古作品、日本研修期间的作品和文献资料,以及颇具特色的一些花鸟作品。这些作品被穿插排布在大展厅的几处独立空间中,增加了展线的节奏感,同时,也帮助观众从横向、纵向的多维角度观看、理解温骧的艺术脉络。

“墨语 漆言 心画——温骧的艺术世界”

展览空镜

摄影:甘源

气韵、心源与诗意

温骧1953年出生于北京,自幼受书香家庭影响,尤其是在母亲的教导下学习中国传统文化,有着深厚的诗词、古文与绘画修养,这也为他之后的艺术生涯夯实了基础。

1978年,温骧开始拜师系统学习文学、绘画和书法艺术。1981年,28岁的温骧在故宫博物院历代艺术馆、绘画馆,临摹历代工艺造型、纹样装饰、绘画,得到钱容之、徐邦达、启功等先生指导,深入学习历代工艺史。这5年的时间,进一步让温骧的传统技艺得以提升。

温骧

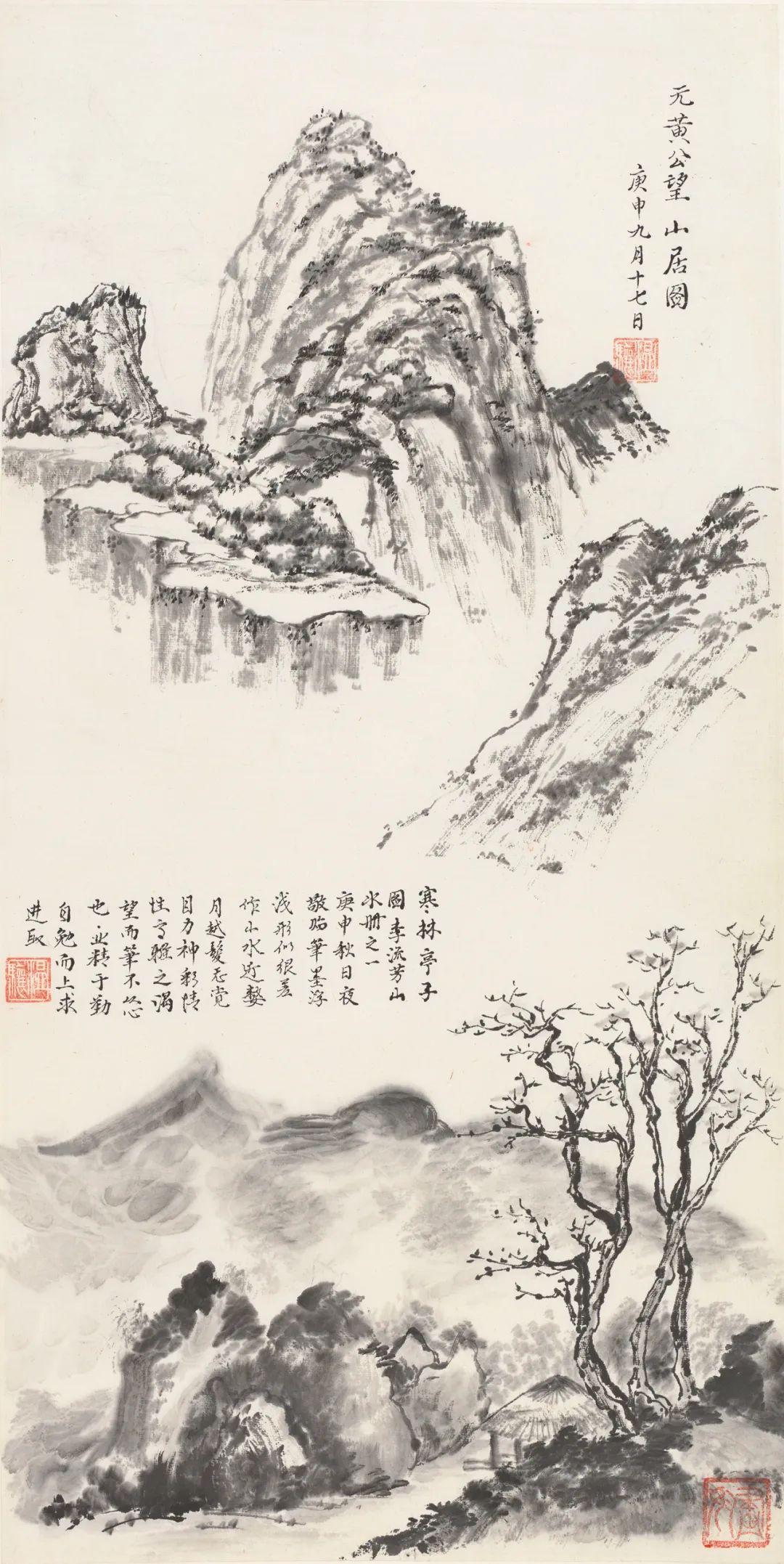

纸本水墨,故宫临摹黄公望李流芳庚申,68 × 34 cm,1980年

与此同时,80年代,温骧随亚明、何海霞等享誉新中国山水画史的画家学画并赴多地写生。搜尽奇峰,潜心习画。这个阶段的温骧全身心投入到传统绘画和新中国新山水画相融合这一课题中,在外师造化的同时,超越形式语言,探索画面气韵与精神的饱满契合。在青年阶段研习中国画的同时,1991年,温骧受全国青联派遣赴日本研修,结识了平山郁夫、加山又造等日本著名画家,接触到了日本绘画。

温骧

写生于四川省广安市邻水县袁市镇

纸本水墨,50 × 134 cm,1982年

青年时代孜孜不倦的求学历程,使温骧拥有了博众家之长,融中外精华的创作基础,在数十年的创作和思考中,他结合实践,提炼了独具个人特色的艺术思想,并付诸于他的画面。

温骧工作照

气韵

南齐谢赫在《画品》中提出“六法”虽已过千年,但万古不移,成为中国古代美术理论最具稳定性、最有涵括力的原则之一。“气韵”的表现力在温骧的创作中生发出独特的个人属性。

温骧曾说:“‘气韵’是中国画的首要问题,只有高贵灵魂的再现,才能做到气韵生动。‘气韵’就是司空图说的‘不著一字,尽得风流’;就是严羽说的‘如水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷’。”可见他对“气韵”的理解超越了定法的范畴,更像是进入高度提炼的精神层面的悟道。

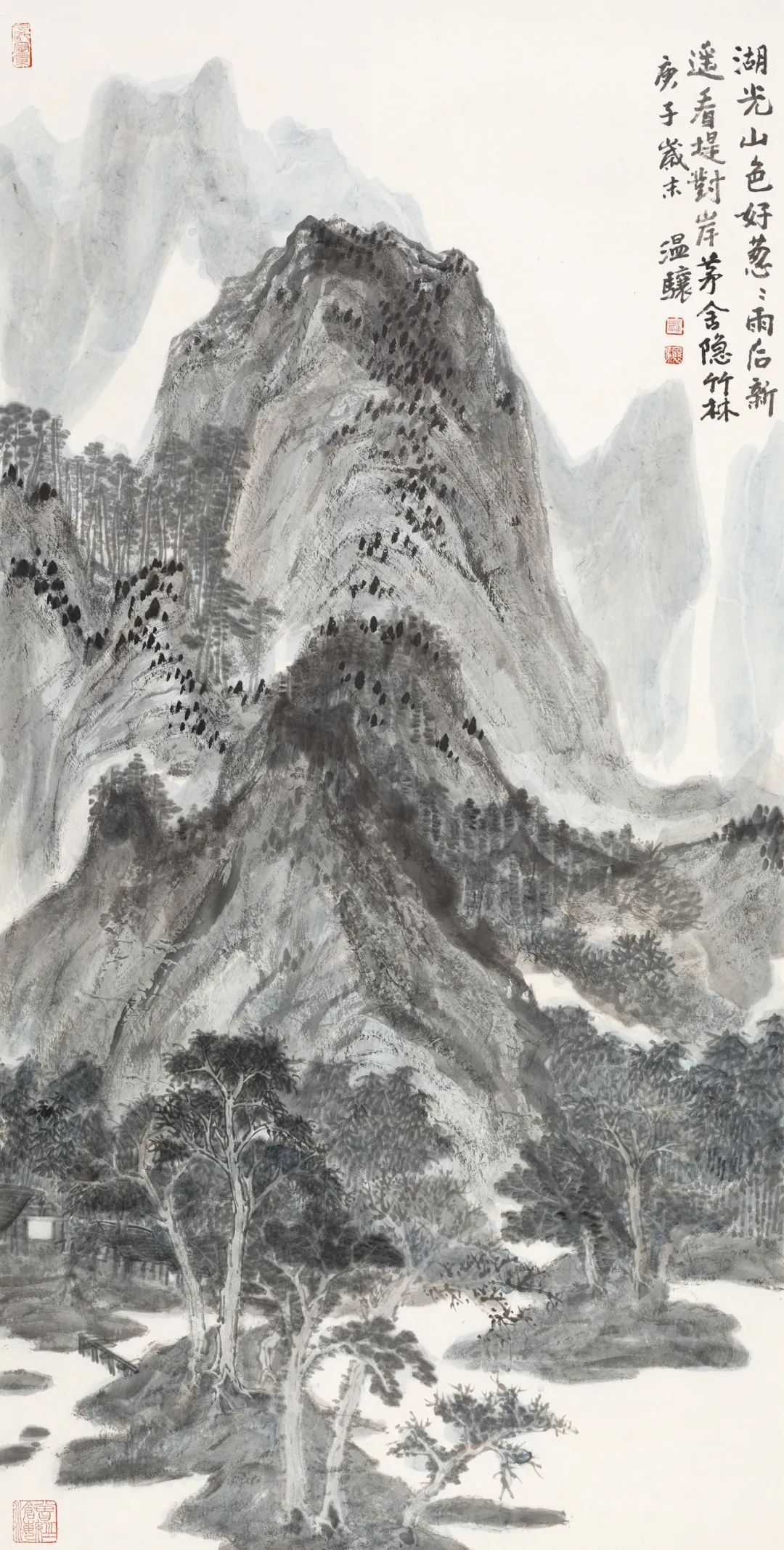

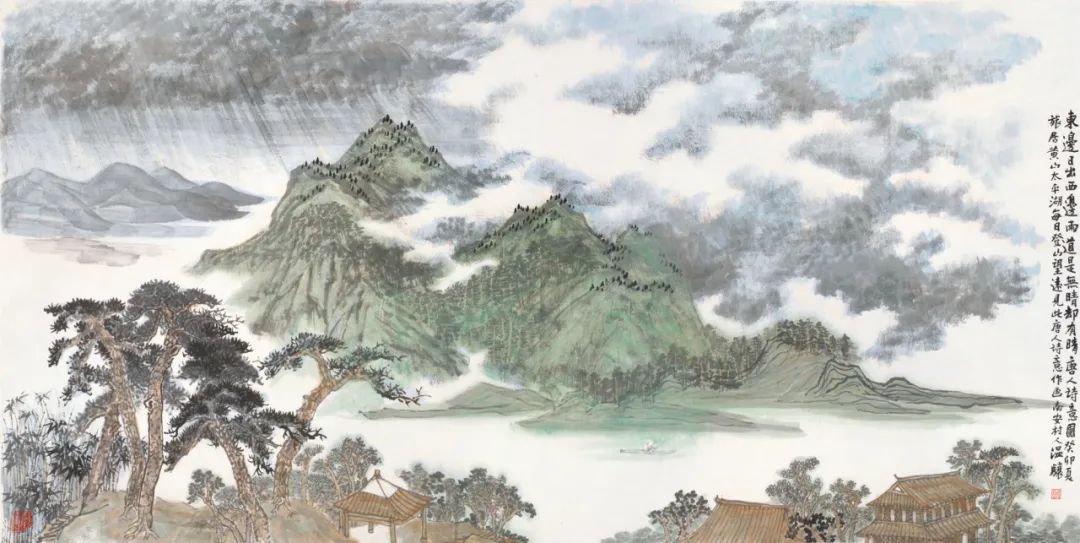

温骧

湖光山色

纸本设色,122 × 62 cm,2020年

这种悟道,在温骧的画中,既来自于大山大河的气势磅礴,也来自于一花一木中的禅意,同时,又与他的精神气质、风致韵度相融合,显示出了丰满的生命力和感染力。温骧的山水画,一方面着眼观察,细致写生,将无限风景腾挪于有限的方寸之间,气象万千;另一方面,他又能跳出机械的写生模仿,描绘出大自然的精微玄妙。一块岩石的肌理、一棵树干的纹路、一方土壤的质地,一片云的形态……温骧的山水画不仅归纳了山川大河的结构,更善于从细密之处发现自然的奥秘,点画皴擦之间,将采集到的大自然之气放入心胸,在绘画中尽情释放。所以,气韵,之于温骧是客观与主观、物质与性情的高度统一。

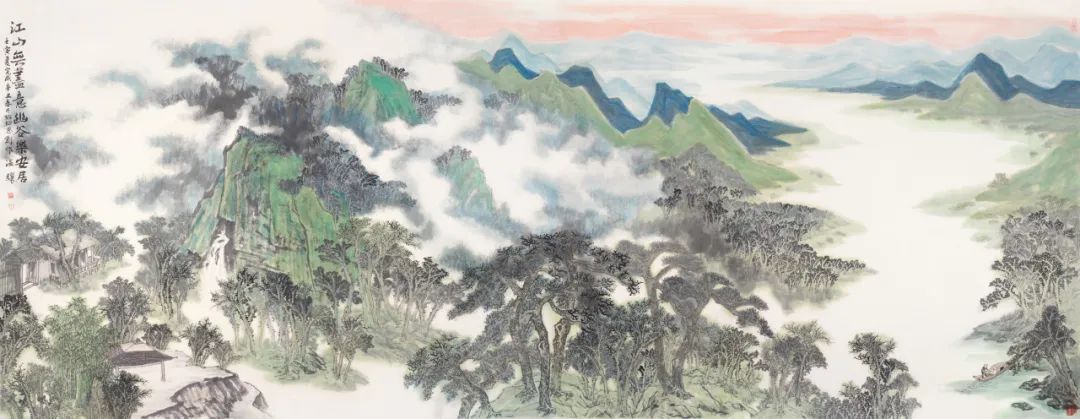

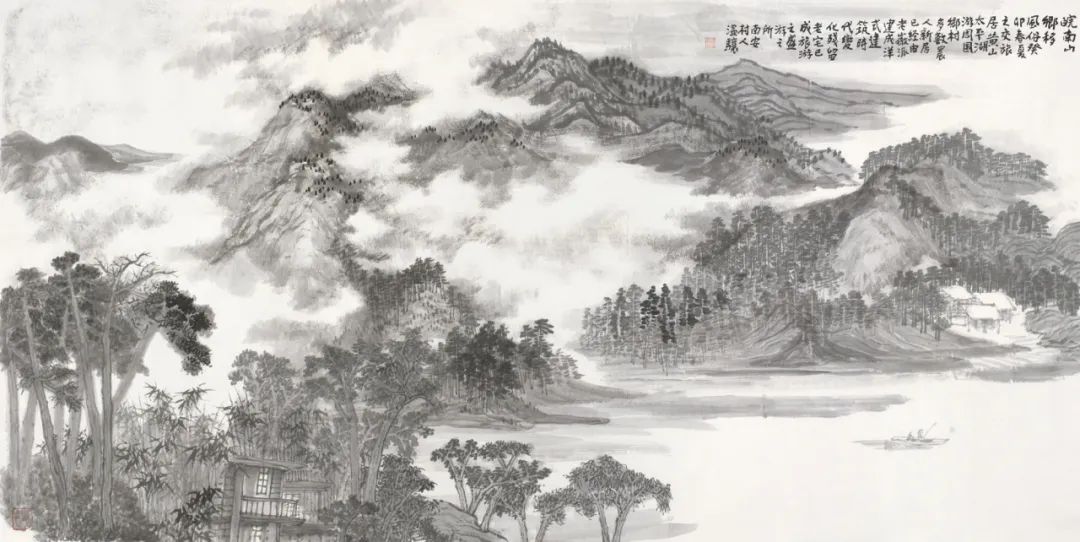

温骧

江山无尽意,幽谷乐安居

纸本设色,193 × 503 cm,2022年

心源

五代张璪提出“外师造化,中得心源”,强调中国绘画精髓始于造化,落于心源,这也是贯穿温骧艺术生涯的重要理念。

温骧说:“在艺术创作中,心源最重要,而不是技巧。”在他的艺术实践中,“心源”与“气韵”是一组不能割裂的关系。因为“绘画用的是笔墨,但描绘的物象应该是心里幻化的物象,而不是眼前的一山一石一树一木。”

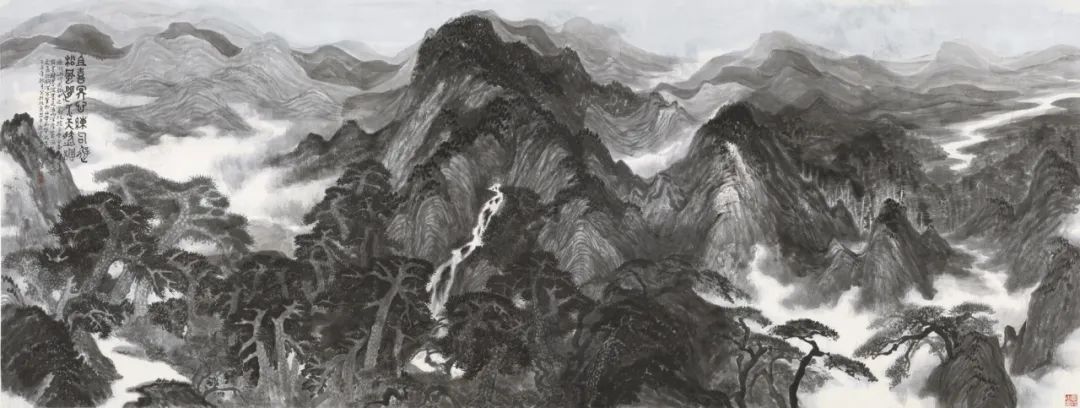

温骧

山岳听涛图

纸本设色,248 × 1032 cm, 2015年

所谓“心源”在温骧的作品中,不仅是师造化,也是宇宙观的体现。早年,温骧在东北多年的劳动生活,以及无数次游历于黄山、富春江等地,深刻体察过阴晴雨露丰富的变化,对大自然的理解渐渐超越了表面的形态,触及了更深层次的内在联系,在与自然的同频共振式的交流与融合中,他的精神之道与自然之道交汇流露于画面之上。然而,从他的作品中,我们看到的却又不是玄而又玄的晦涩,或是精心设计的视觉表现,而是自然的本然流露,用温骧自己的话来说,这种“心源”其实“就是我最真切的现实感知。”

诗意

无论是山水画还是漆画,温骧的作品有着一条延绵的线索——诗意。

主题、风格、意境的构想,经由诗意化的表达而呈现,这是中国绘画美学精神的重要体现,也是考验画者除技巧外的综合文化造诣水平的标准。

以诗意入画,以书法线条入画,对于有着深厚传统文化积淀的温骧来说,似乎得心应手。这一点在他的漆画作品中尤为凸显。天地山川常以概括、抽象的形态出现,所描摹的对象已经超越了客观世界,进入到或苍茫浑厚、或荒寒萧索、或清幽深远的诗意世界中。这些风景,不是哲学中的空间与时间概念,也非现实中的景观物象,而是具有象征意义的诗意符号。

温骧

古人诗意图

纸本水墨,144 × 367 cm,2015年

温骧

尘埃

木板漆画,40 × 60 cm,2023年

墨语漆言皆心画

回到此次展览,从展出的作品中,我们不仅可以看到温骧的两条作品脉络:水墨画和写意漆画,由此也能梳理出他的两条创作线索,即传统与当代。

墨语新风

八十年代,西方现代艺术思想推动中国当代艺术思潮的兴起,彼时的温骧并没有像他身边的艺术家那样进入到某个当代艺术流派中。实际上,温骧对他成长起来的这个时代的痛感并非没有体察和反思,他的切身经历和他对艺术的认知,足以让他在中国当代艺术肇始阶段创作出或批判或反思的具有现实感和悲剧感的作品,但是他主动走向了另一条路——“我没有急于加入当时的风潮,这是在大时代背景下催生的,他们有他们的时代意义,而我也有我的追求。一个是从小受到的家庭教育对民族文化还是有责任感的,断代了需要有人去学习、继承……当时的审美跌入谷底,有学不尽的东西在等着我,很多历史上出现过的美学现象都值得研究,越深入就让我对当时种种社会现象有清晰的认识。”温骧说。

继承是为了更好地创造。

温骧在日本及刚回国阶段的绘画,将日本绘画中追求强烈的笔墨和色彩表现与中国传统水墨精神相结合。创作于90年代初的《新野初雪》、《月夜下的冰河》、《雪山富士》等作品,在形式语言上已与中国传统绘画拉开距离,随色彩、笔触、构图的变化,画面所传递的意境从延绵千年的古意中跳脱,进入到当代的美学范畴中。从这一阶段的作品中,亦可看到温骧对中国传统山水画的革新能力。他打破了中国传统绘画的构图制式,用放大局部的方法加强视觉上的冲击;水性材料的浓淡干湿在他的笔下转化为了类似油画颜料的肌理感,在保留中国透视规则的同时,给画面带来了质感上的起伏。

温骧

新野初雪

纸板、日本彩,27 × 24 cm,1991年

温骧

秋

纸板、日本彩,45 × 38 cm,1991年

温骧

伊豆月夜

纸本设色,89 × 87 cm,1992年

回国后创作的《北大荒印象》、《静静的山林》、《醉态且把黄山写,丹青施罢酒意浓》亦可看到温骧突破传统、追求新意的实验精神。

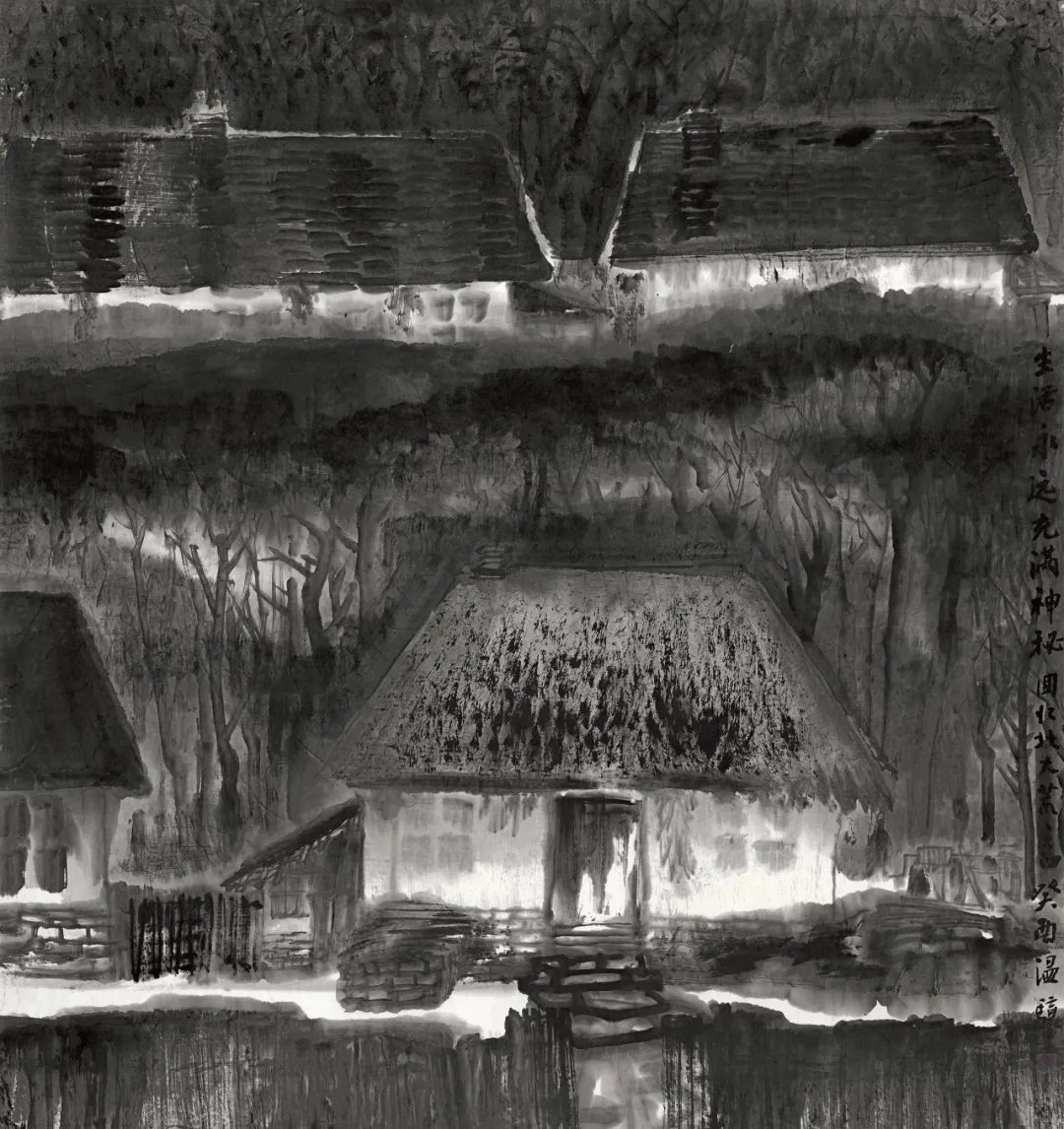

温骧

北大荒印象

纸本水墨,93 × 88 cm,1993年

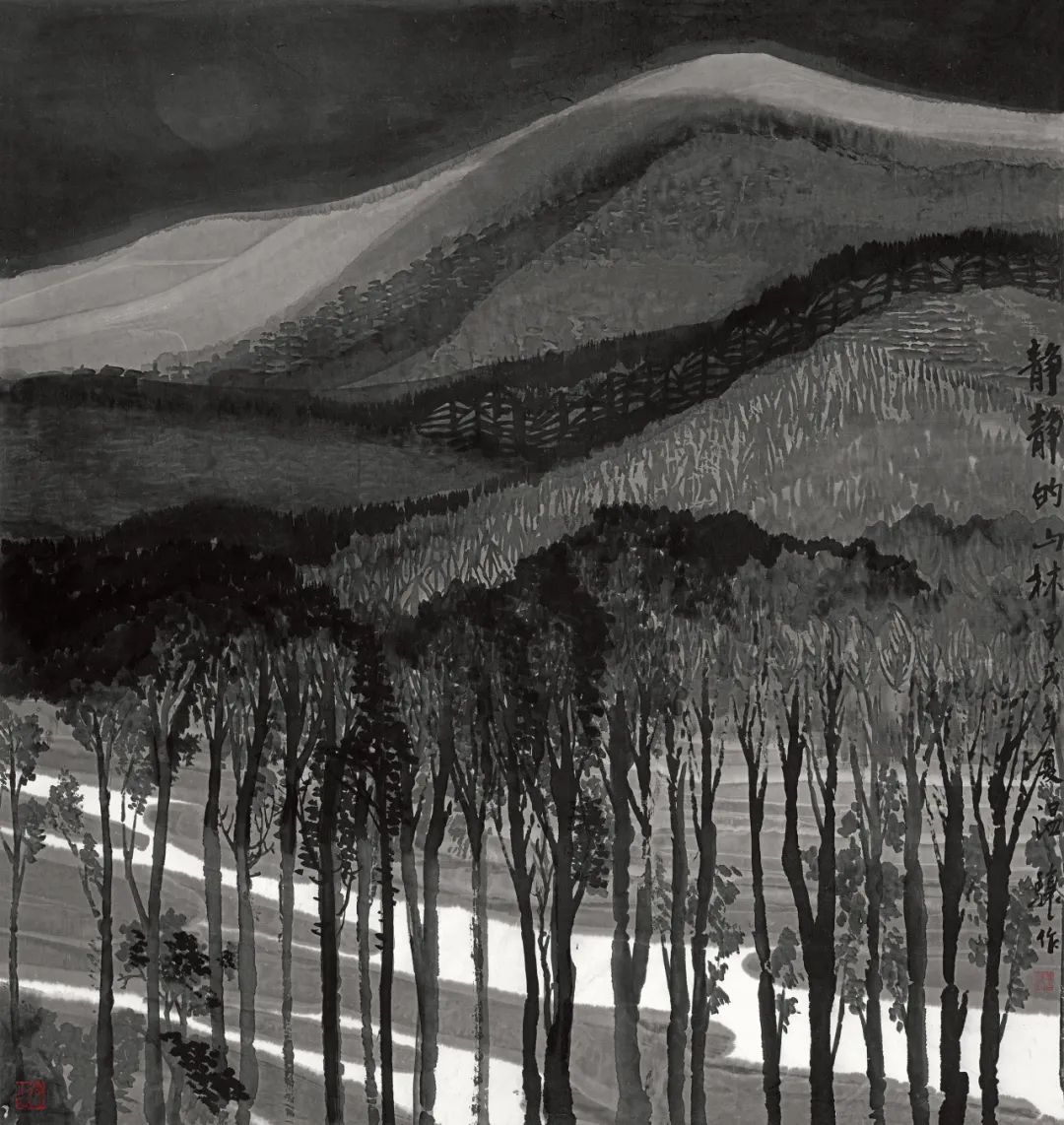

温骧

静静的山林

纸本水墨,94 × 88 cm,1994年(第八届全国美展优秀作品)

在温骧的艺术生涯中,如何将传统绘画和新中国新山水画相融合,并开辟出新境界是他一直以来的重要的课题。为此,他也从未停止过思考与实践,这一点也集中体现在他始于1999年并延续至今的“写意漆画”作品中。

漆墨山水的当代性表达

1999至2001年,温骧用大漆创作了40余幅山水画作,这批作品可以视作他绘画艺术创作的新突破。

这些作品在风格上与他在日本期间的作品有着紧密的承接关系。作品中,虽然并没有脱离观看与体悟自然之道的中国传统视角,但在形式和表现力上,跳脱出了古老的美学框架,自成一体。最为突出的特点在于形的高度概括化与抽象化。他不再拘泥于对现实山水的真实摹写,而是倾注于在虚与实、具象与抽象、放逸不羁的整体与精细描画的局部间寻找一种视觉上的平衡,以精准传递他对于在当代语境中让山水绘画具有时代精神的理想。

温骧

暮色

木板漆画,40 × 50 cm,1999年

温骧

云山新雨后树草两依

木板漆画,50 × 60 cm,2000年

温骧

河西走廊

木板漆画,90 × 90 cm,1999年

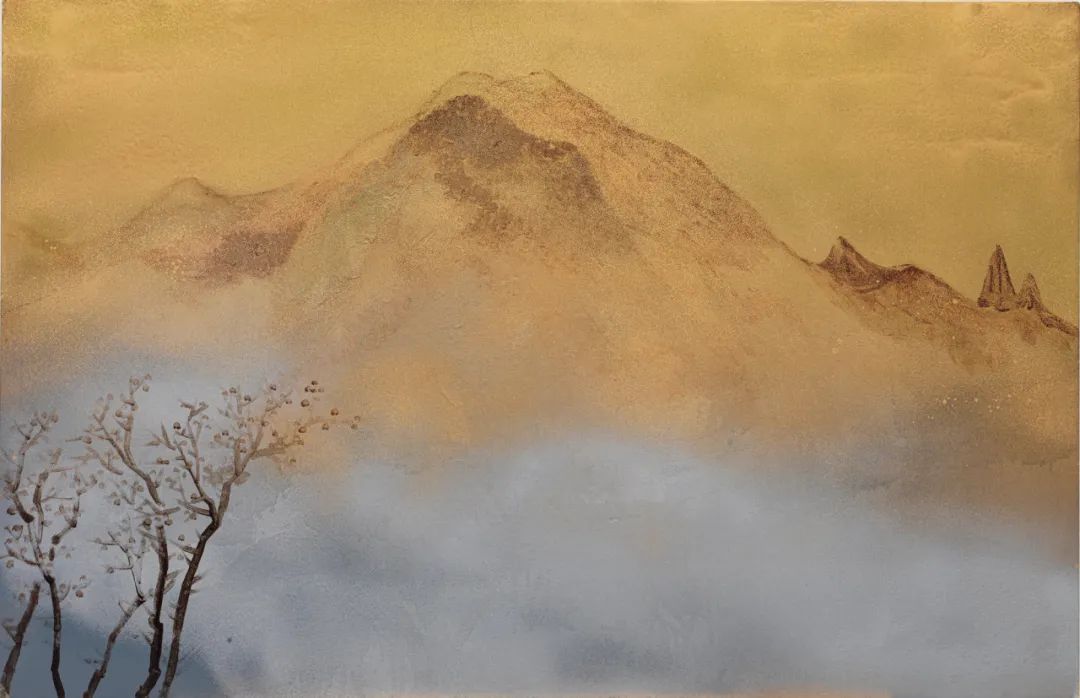

近两年,温骧开启了他漆画作品的第二个阶段。这一阶段的作品,依据的依然是他行遍大江南北眼中、心中所撷取的山水景观,只不过,这一阶段的作品较20多年前,更加提炼了精神纯度,他有意营造一片心灵天地,以供自己和观众畅游其中。在一幅幅朦胧而虚无的幻境中,在茫茫苍凉的天地间,时间成为永恒。

温骧

冰雨山乡

木板漆画,40 × 40 cm,2024年

温骧

春山河谷有渔人

木板漆画,40 × 60 cm,2023年

温骧

夕阳下的九华佛光

木板漆画,60 × 80 cm,2001-2024年

于此同时,近年来,温骧也并未停止水墨山水画的创作。相较其早期和新世纪之后的作品,近几年的水墨山水画,在表现力上更加放松自由;在风格上更加平淡天真。结合温骧的漆画作品,不由得让我们想到有关绘画的一个永恒话题——什么是画家的理想。温骧在他的创作中,并不着力于赋予画面以现实意义,而是努力将艺术家的人格、修养、经历、思考转化为画面的内容,并重新建立起人与自然的链接,在日复一日的光阴中,在一片山一片水一棵树一轮月中串联起有关现实又超越现实自然的精神所指。

温骧

卧游图—甘棠采风之四

纸本设色,124 × 248 cm,2023年

温骧

卧游图—甘棠采风之一

纸本水墨,124 × 248 cm,2023年

展览空镜