肖像在有的人看来,是一面镜子,能照见内心;也有人说,肖像中的人脸是一部舞台,每张脸戴着不同的面具扮演各自的角色;更有人重视内心肖像,在场的真正自我比不在场的肉身更为重要。本文希望从肖像所引发的关于自我的思考,串联起北京正在展出的三个展览:X美术馆的《X的收藏202:一个男人的肖像》;東京画廊+BTAP的石井友人个展《伊卡洛斯和地灵》; 三影堂摄影艺术中心的《私景:深濑昌久摄影展》,一同看看展览,聊聊艺术。

X的收藏202:一个男人的肖像

坐标:X美术馆

提到肖像画,略回溯东西方艺术史,很容易联想到画面中严肃正经的古典人物形象:正襟危坐,凝然不动,幽幽然望向画外,与观者对视。主人公多是拥有身份地位的男性,当然,也包括宗教中的女神及身处金字塔尖的女性形象。这里就无法遮蔽肖像画背后的等级制度。中国传统绘画中的“主大从小”,西方艺术史中频繁下单的宗教团体和皇室贵族,肖像画曾有着强烈的等级属性,以至于马奈的《奥林匹亚》让风尘女子公然成为肖像画的主体就立马引发了轩然大波。谈及肖像画,还有无法避开的的“主观写实”:主人公的面容要足够栩栩如生,要有着神像般的庄重与完美,服饰更是要足够华美与写实——写实到足以体现丝绸、皮毛与金饰的迷人光泽——进而体现主人公无可辩驳的高贵身份。

到了绘画的现代时期,肖像画的“等级性”与“主观写实”被逐渐消解。培根关于教皇的那件尖叫肖像显然是对于17世纪的历史肖像的解构。画家本人并未将这组作品称作肖像,而是命名为“肖像习作”,他似乎是想以此求强调自己的创作意图:彻底摒除肖像体裁。

弗朗西斯·培根

《根据委拉斯贵兹教皇英诺森十世肖像的习作》

布面油画,152.5 × 118cm,1953

在以往追求主观写实的肖像画中,人物的脸往往凝固为一张静止不动的面具,与之相比,培根的作品则更注重生动性与在场感。培根笔下的人物面部狰狞、扭曲,仿佛正在囚笼中发出无声的咆哮。正如培根一再强调的,他想在观者内心唤起一种全新的“感受”,一种鲜活的印象,或者说一种打破了肖像面具特征的在场。

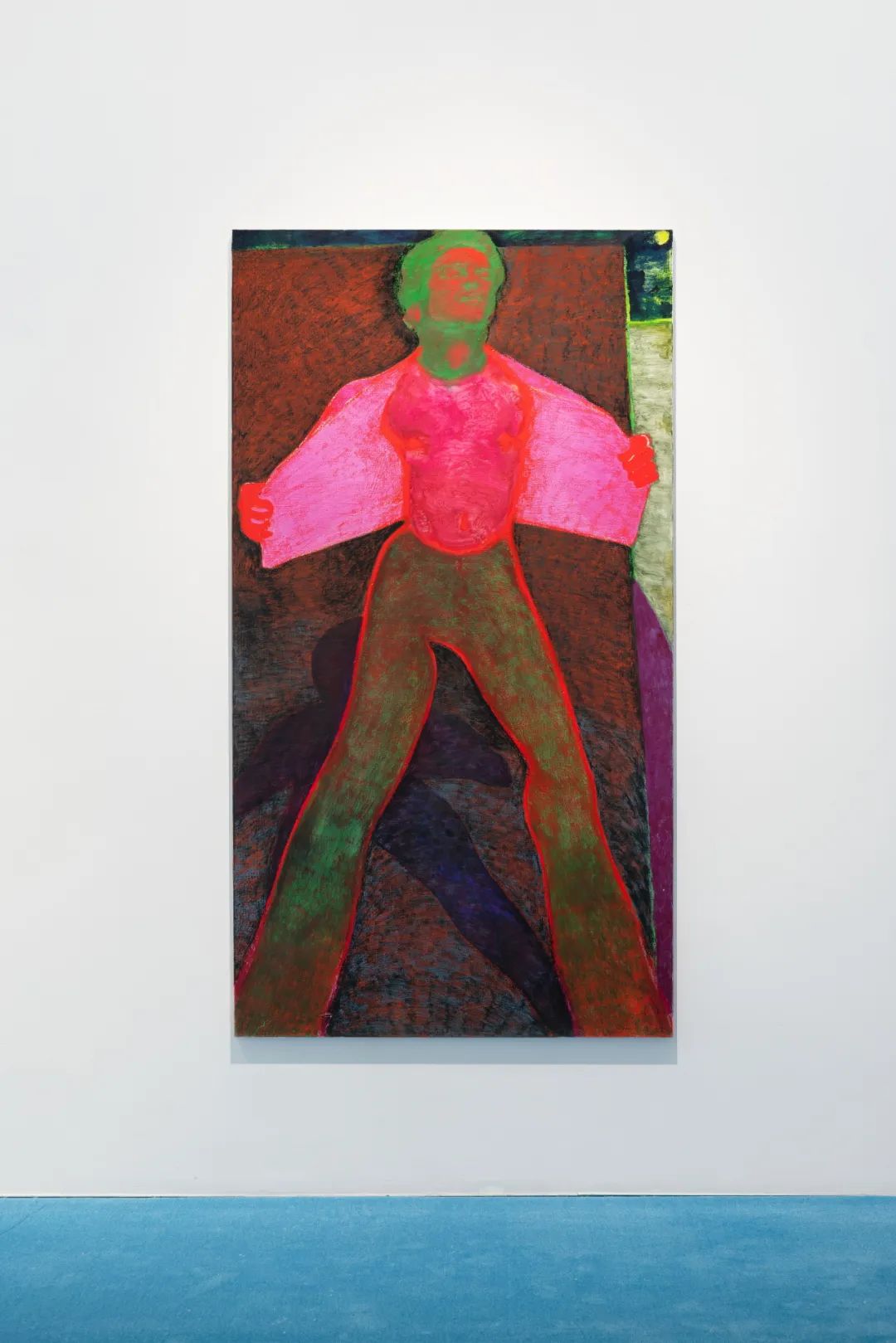

这样唤起全新“感受”,打破肖像固有特征的企图,在后现代语境中更是突飞猛进。在X美术馆的最新馆藏展中,提供了更为直观与丰富的体验。来自不同艺术家笔下的肖像,并不为共同的风格框架所限,相比于从前的“主观写实”和等级属性更是大相径庭,而更注重对象的社会身份、心灵状态,以及精神处境。不同的情绪与状态,是在剥离了面具后的真实个体。每个当代观众似乎都能找到打动自己内心的那一件“肖像”,从某种程度上来说,呈现了一个时代的集体情绪切面。

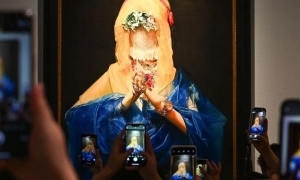

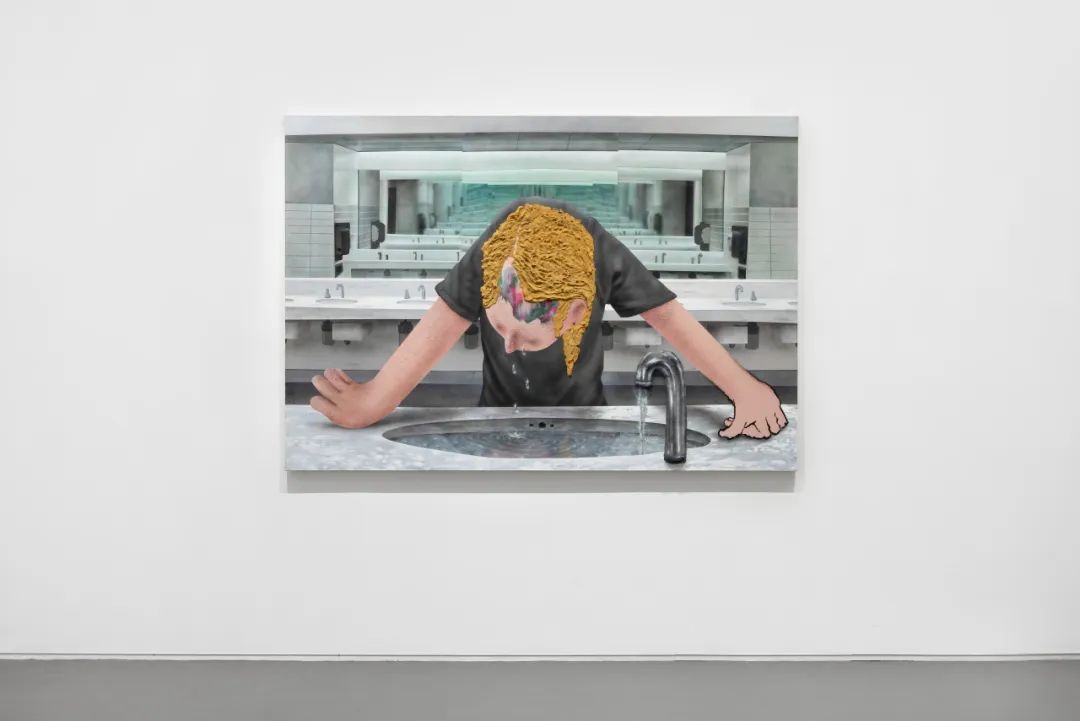

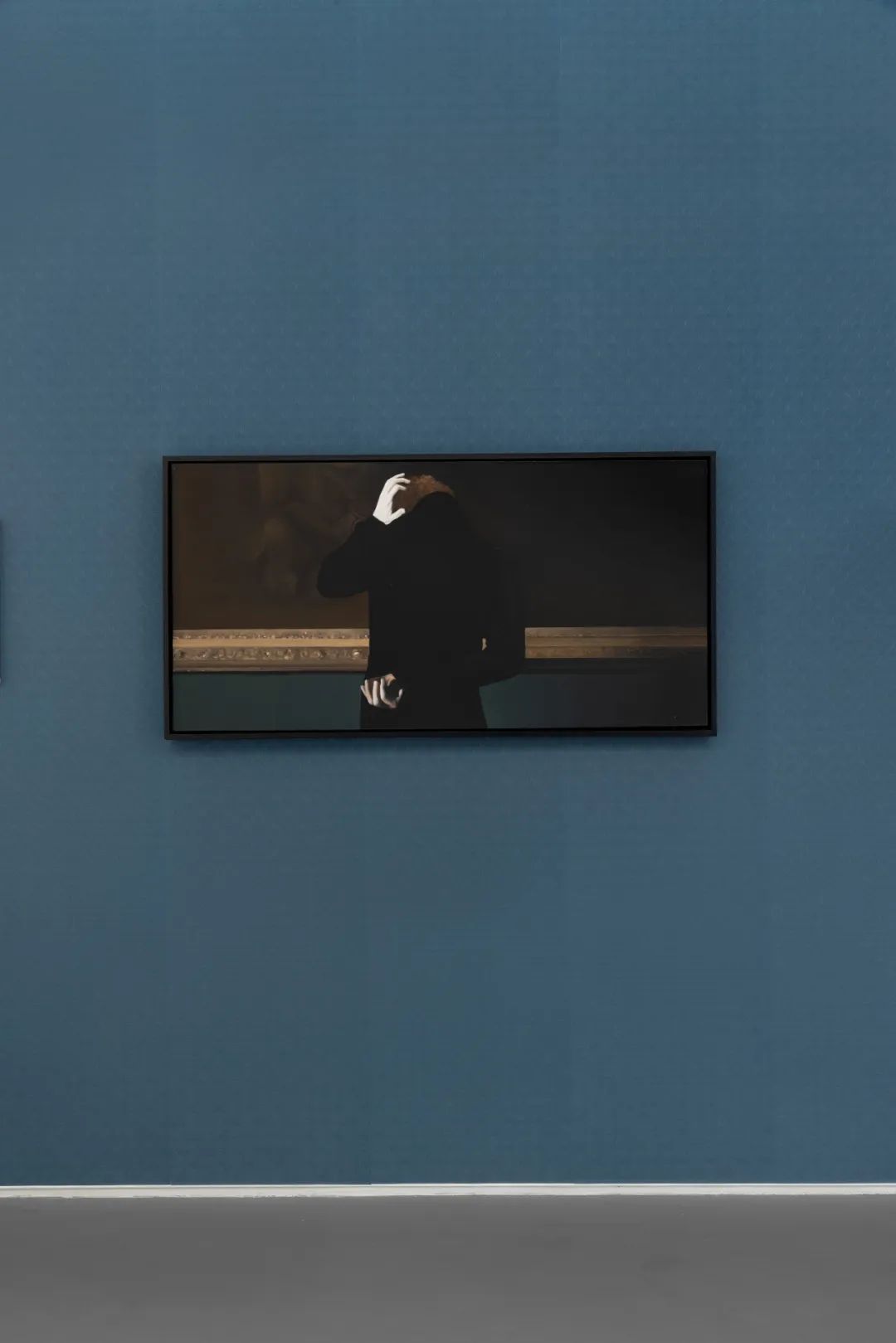

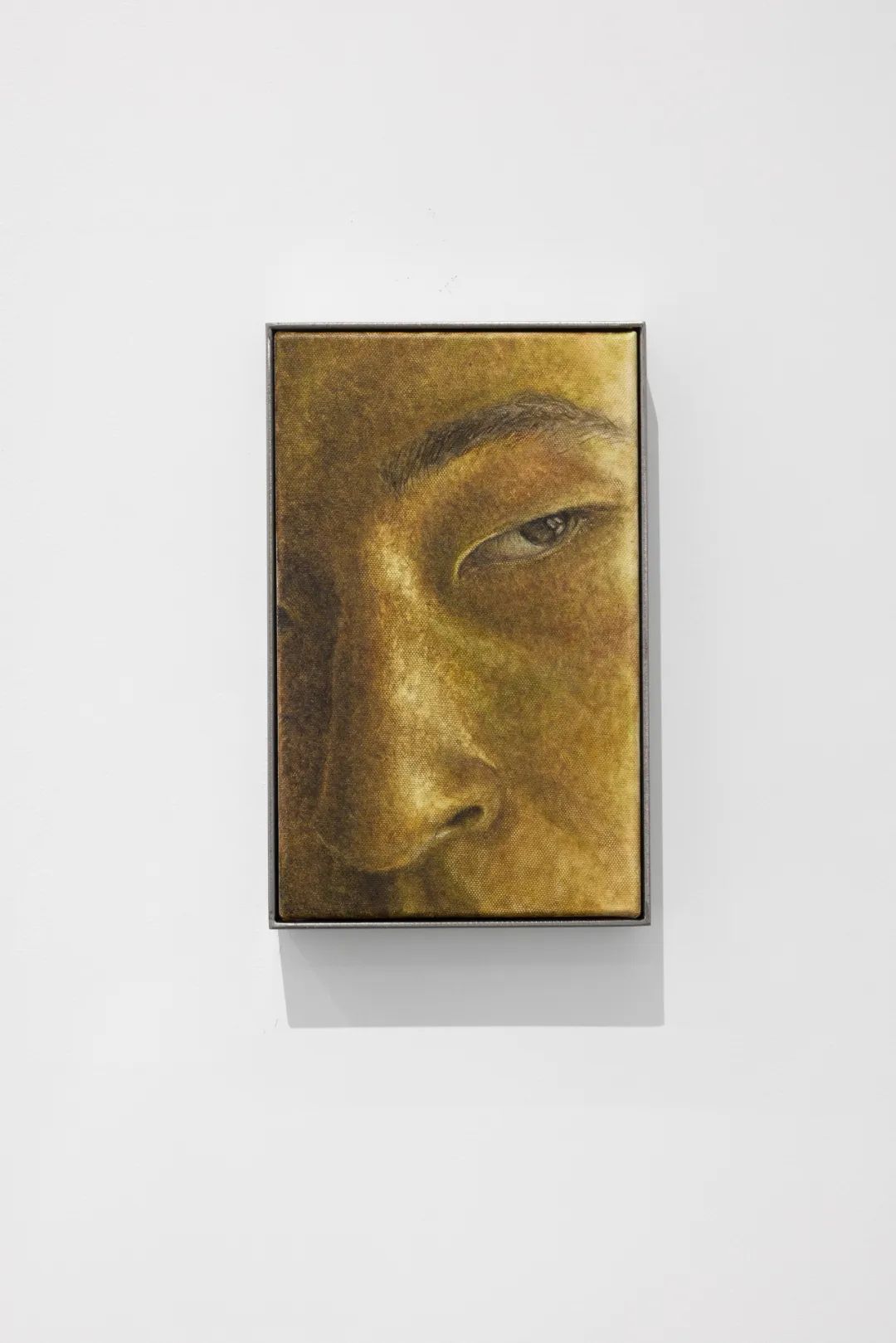

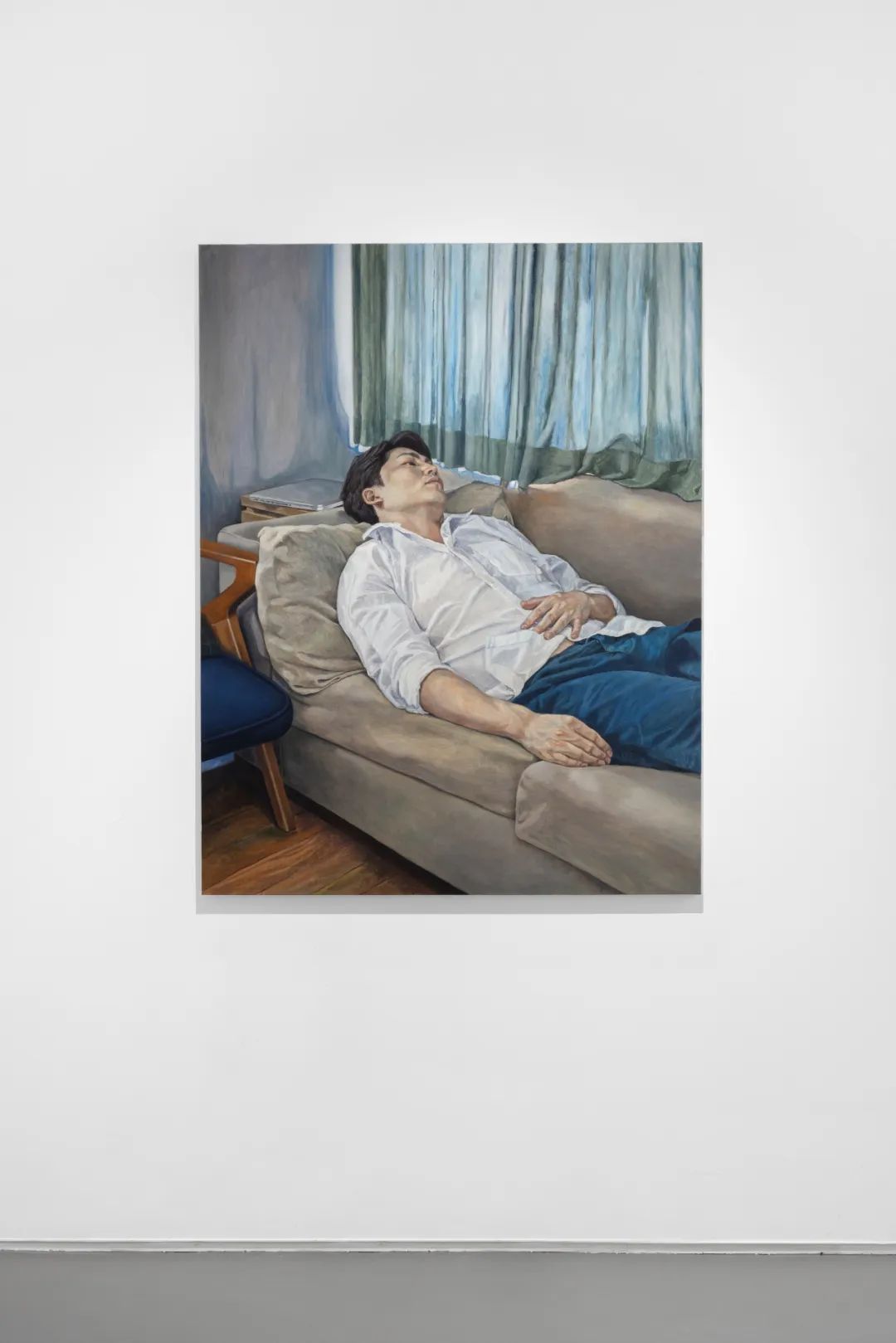

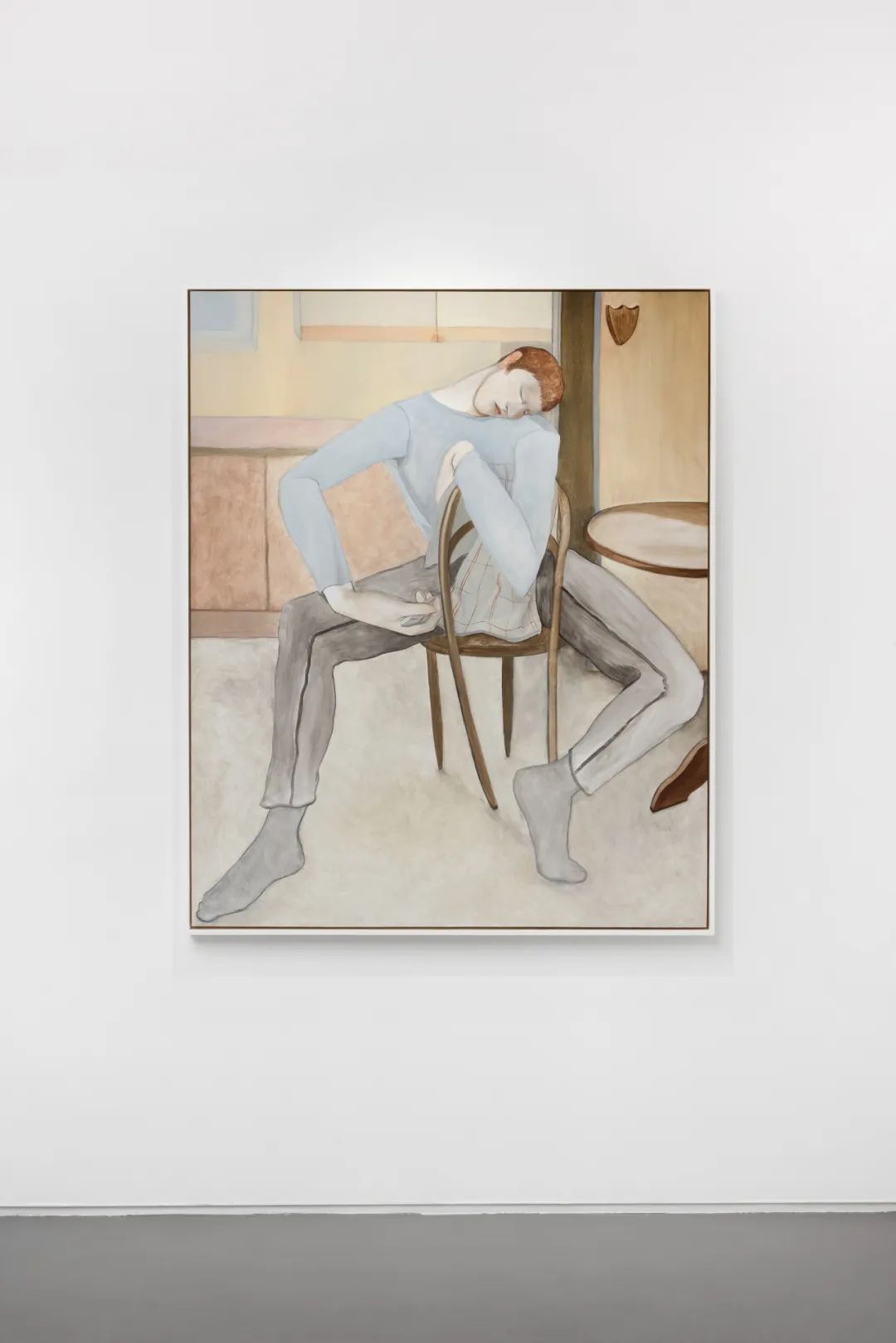

《X的收藏202:一个男人的肖像》展览现场

© X美术馆

作品中的面貌各不相同,但都不约而同地指向我们周遭的人:那些亢奋的与狡黠的、脆弱的与卑微的,那些被遮盖的压抑、无助与冷漠、欲望与期待,当代艺术家们用无数个男人们的肖像,企图揭示出我们这个时代社会肖像之后的真实面貌。在这里,肖像成为社会实践的插曲,通过不同的面目存留,之后又成为被封存的遗迹。

《X的收藏202:一个男人的肖像》展览现场

© X美术馆

《X的收藏202:一个男人的肖像》展览现场

© X美术馆

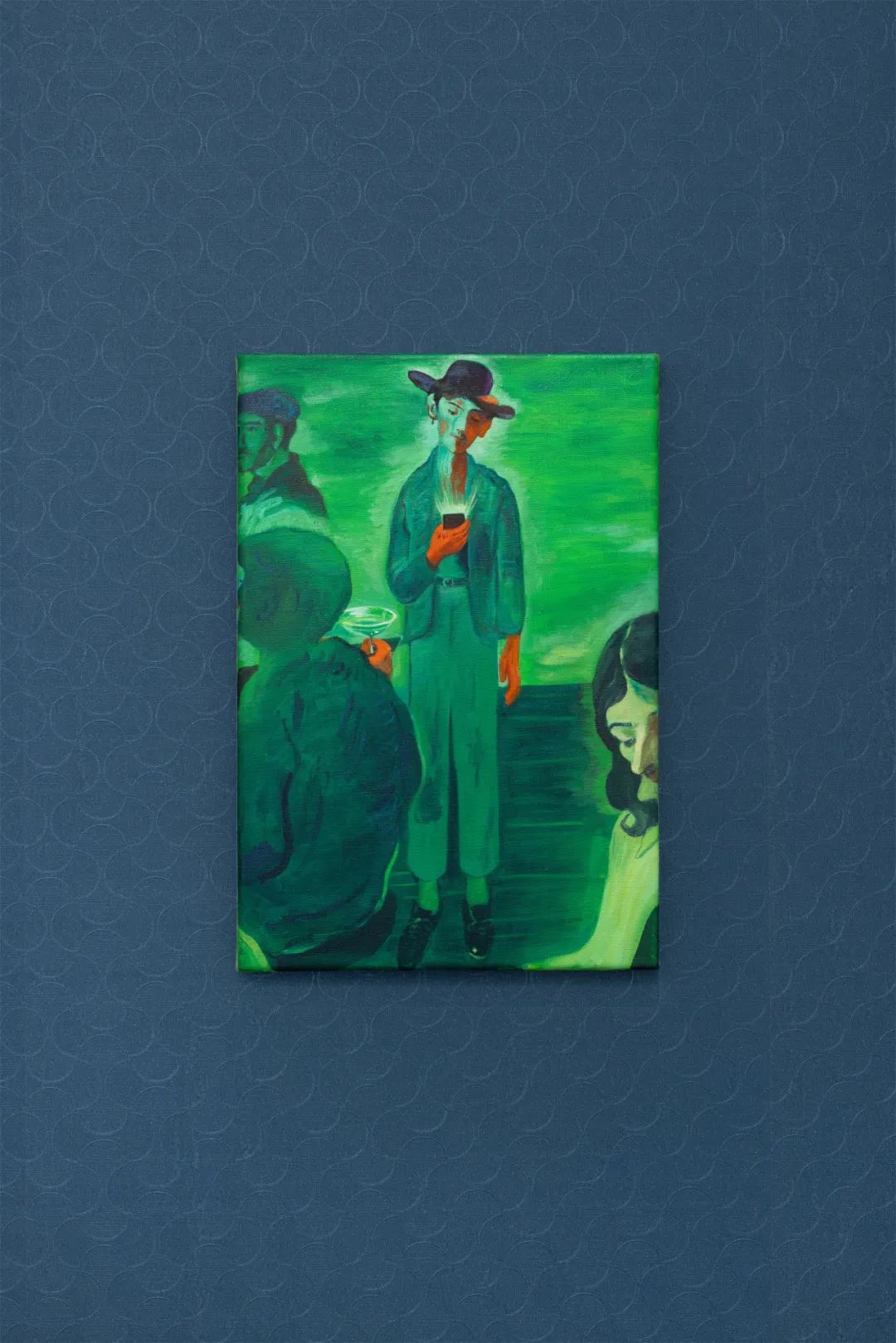

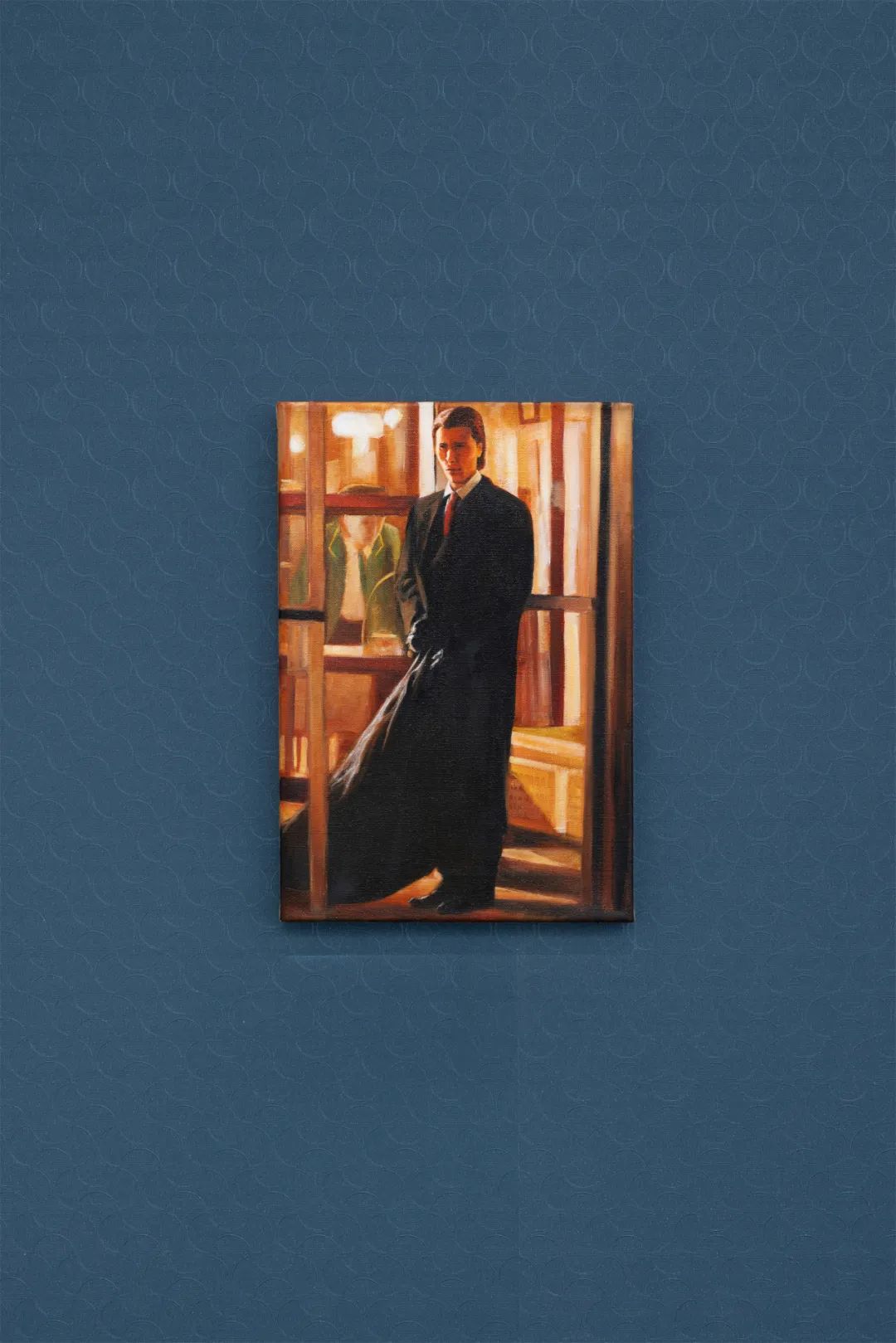

石井友人:伊卡洛斯和地灵”

坐标:東京画廊+BTAP

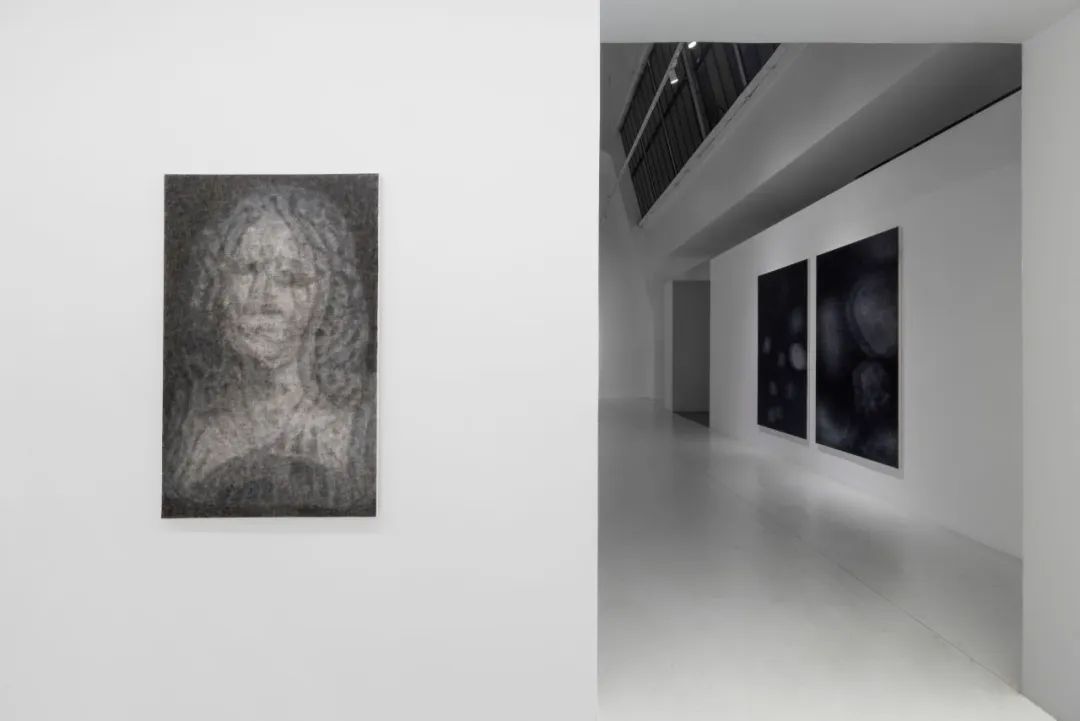

同时隔空上演的“肖像”,来自東京画廊+BTAP正在展出的日本艺术家石井友人之手。一位女子的肖像全然无法辨别容貌,仅留下层层叠叠的轮廓。个体信息、社会身份均无法从图像中辨识,似乎是无法对焦的摄影底片,通过时间与空间的层层维度与观者对视。而与精美异常的古典写实肖像相比,却更显真实,让曾被禁锢在肖像画中的生命重新焕发生机。

《石井友人:伊卡洛斯和地灵》展览现场

© 東京画廊+BTAP

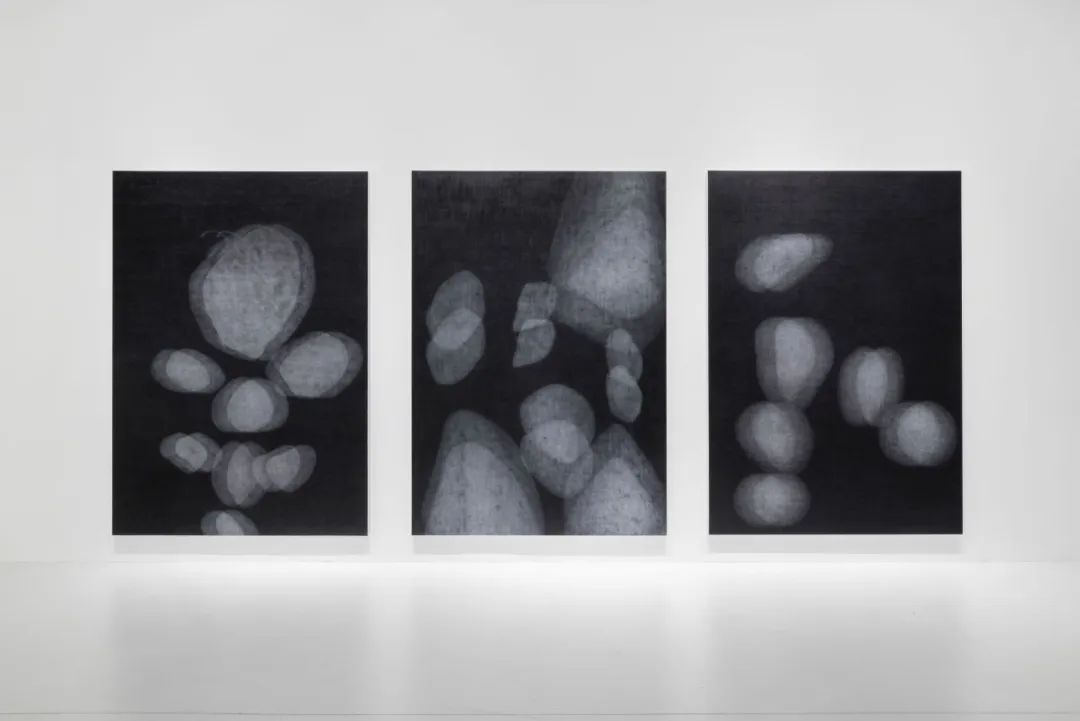

当然艺术家观看的对象并不局限于人物肖像,城市风貌、植物园、石瓦静物都进入他的凝视中,无一例外都面目不清,真实存疑,同时特殊的艺术语言赋予了图像一种特别的历史感,在绝对清晰与绝对模糊之间,留给观者一段进行反思历史与时间的间隙。无法看清细节的人与物却得到了意外的效果:固化的社会规范陡然失效,曾让观看者屈从的已被内化的审查制度也被驱逐出场。杜绝被图像引导观看与思考,艺术家用自己的创作,让自己和观者得以从这种被预设的束缚中解放。

《石井友人:伊卡洛斯和地灵》展览现场

© 東京画廊+BTAP

石井友人有自己的工作方法:参考自己拍摄的照片作为基础图像,然后利用光学原理将图像进行横向纵向分割,具象再现加入来自机械的模糊输出……在当代艺术创作中,创作方法在技术加持中正变得更多样,但都有着共同目标:赋予图像新的意义,并透过图像在不断更新的社会场域中,反思文化与历史的意义。

正在展出艺术家石井友人作品的東京画廊+BTAP,已在北京798深耕20余年,对“新朦胧主义”这种具有东方美学特色的艺术风格更是坚持推行了十余年之久,一以贯之的美学趣味与风格,实属难得。

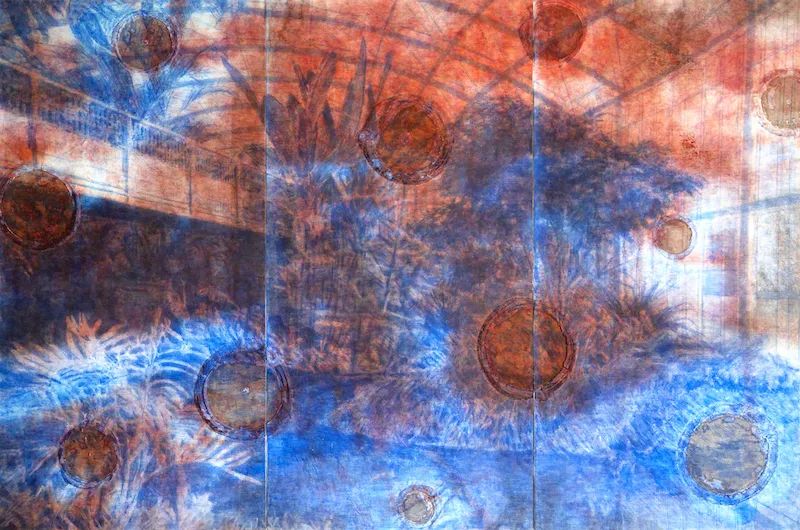

石井友人

《次浮雕——大温室》

194 × 292 cm,2024

油画颜料、丙烯、UV打印、塑形膏、亚麻布

图片致谢艺术家及東京画廊+BTAP

石井友人

《次图像——家庭盆栽》

194 × 130.3 cm,布面油画,2011

图片致谢艺术家及東京画廊+BTAP

石井友人

《次图像——享乐庭院7》

220 × 180 cm,布面油画,2020

图片致谢艺术家及東京画廊+BTAP

私景:深濑昌久摄影展

坐标:三影堂摄影艺术中心

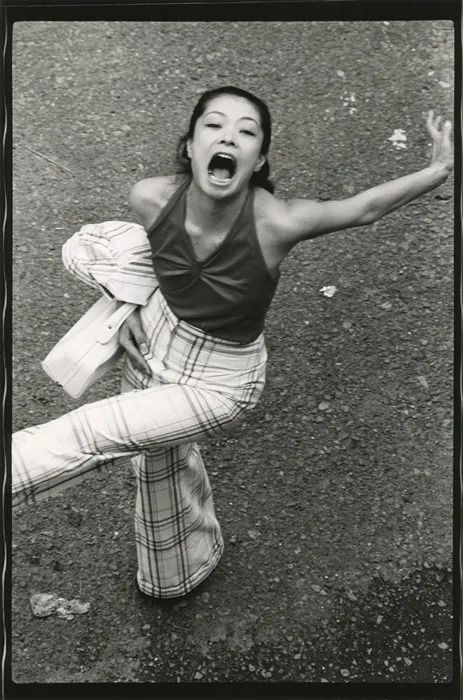

摄影术在问世之初,曾作为对人与物真实记录而倍受欢迎。摄影冻结了生命的某个瞬间,相比绘画似乎能提供更多真实的可能。但随着摄影的不断发展,观者会沮丧地发现,镜头下的人脸正越来越频繁地变成用于伪装的面具。被迫屈服或自我伪装,社会带来的压力与枷锁时常让“我”疏离了自我。如果镜头中的“我”并非真实的自我,怎样的形象才是?人们心中总是有一个隐秘的渴望:与真实的自我相遇。

北京三影堂摄影艺术中心近期举办的深濑昌久在中国的首次展览,如此大规模的回顾展实属难得。不仅有让深濑名声大噪的《乌鸦》系列,更有少见且极具实验性的彩色摄影以及艺术家系列自拍照。

《私景:深濑昌久摄影展》展览现场

© 三影堂摄影艺术中心

从目光落到深濑昌久作品的第一刻起,就会发现深濑昌久式的悲伤与孤独像毒药一般渗透到他后来所有的作品中,无法掩饰又令人窒息。

《私景:深濑昌久摄影展》展览现场

摄影:长林

致谢三影堂摄影艺术中心

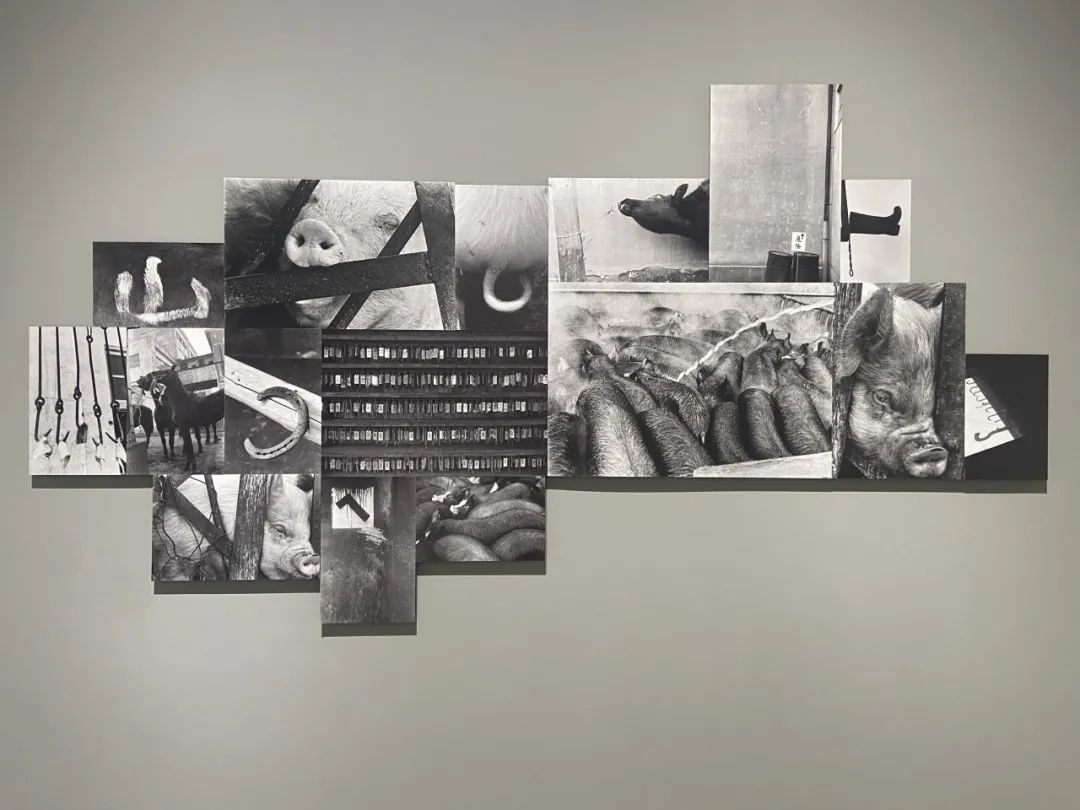

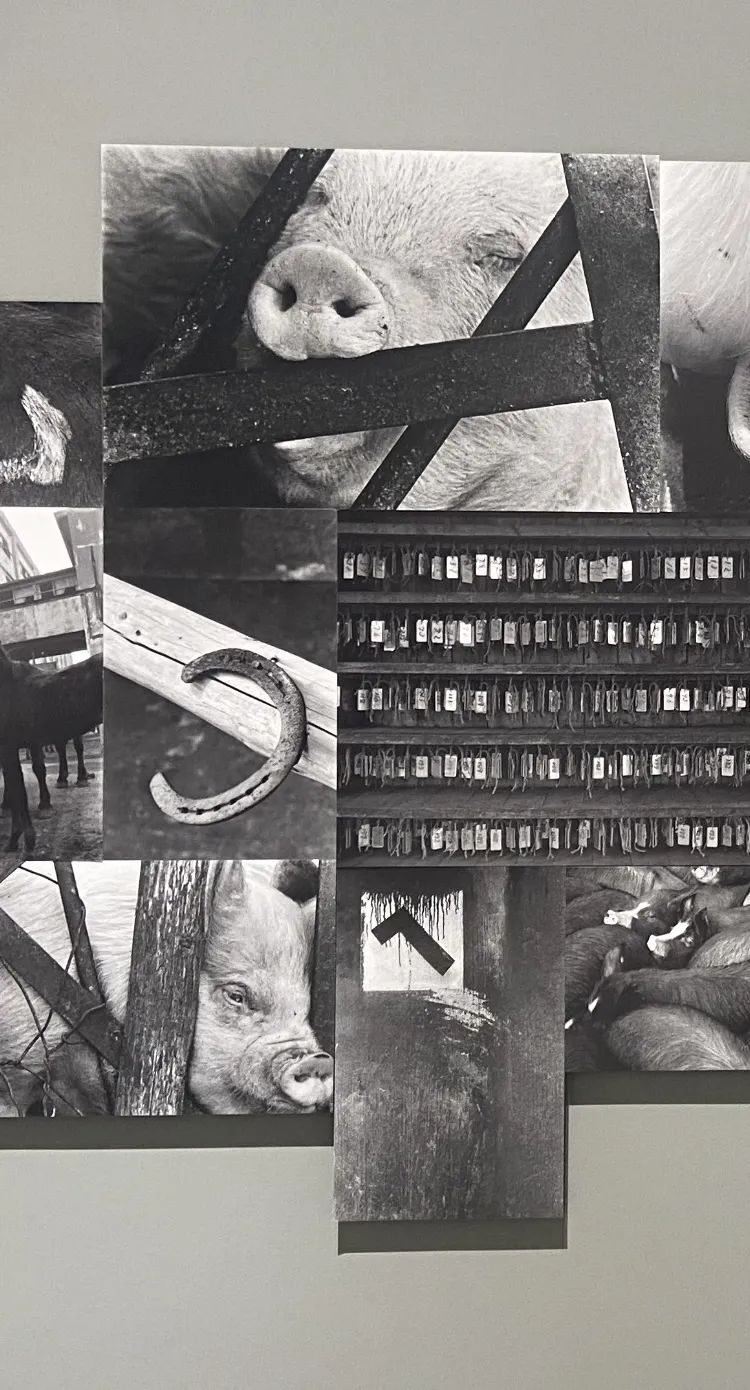

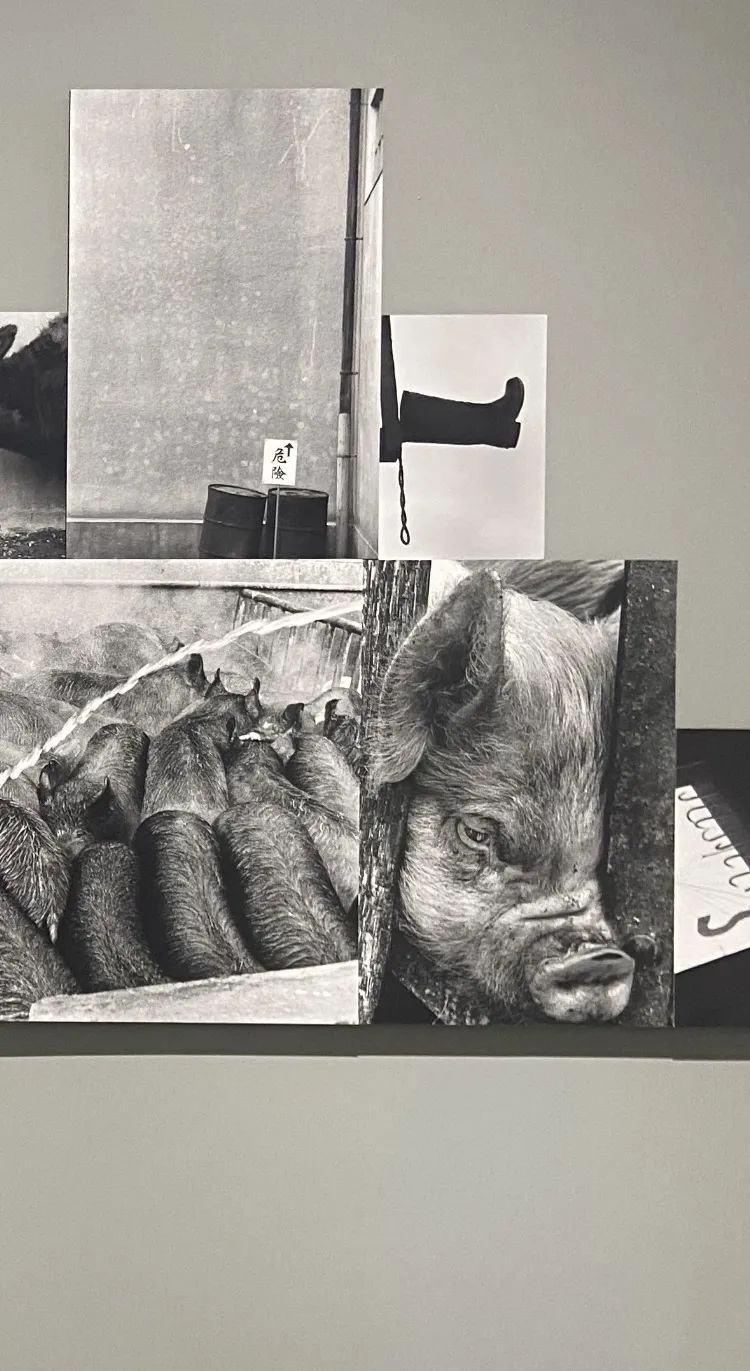

从他早期对于日本街头某个生活场景的拍摄,到让他崭露头角的《杀猪》系列,肃杀之气在早期已显露无疑。等待被屠杀的猪在深濑的镜头下透露出惊心动魄的恐怖与绝望,似乎也能略过一丝深濑昌久本人的影子,在社会所赋予的隐形枷锁中,艺术家也许感受得到同样的压抑与恐惧。

《杀猪》系列及细节图

《私景:深濑昌久摄影展》展览现场

摄影:长林

致谢三影堂摄影艺术中心

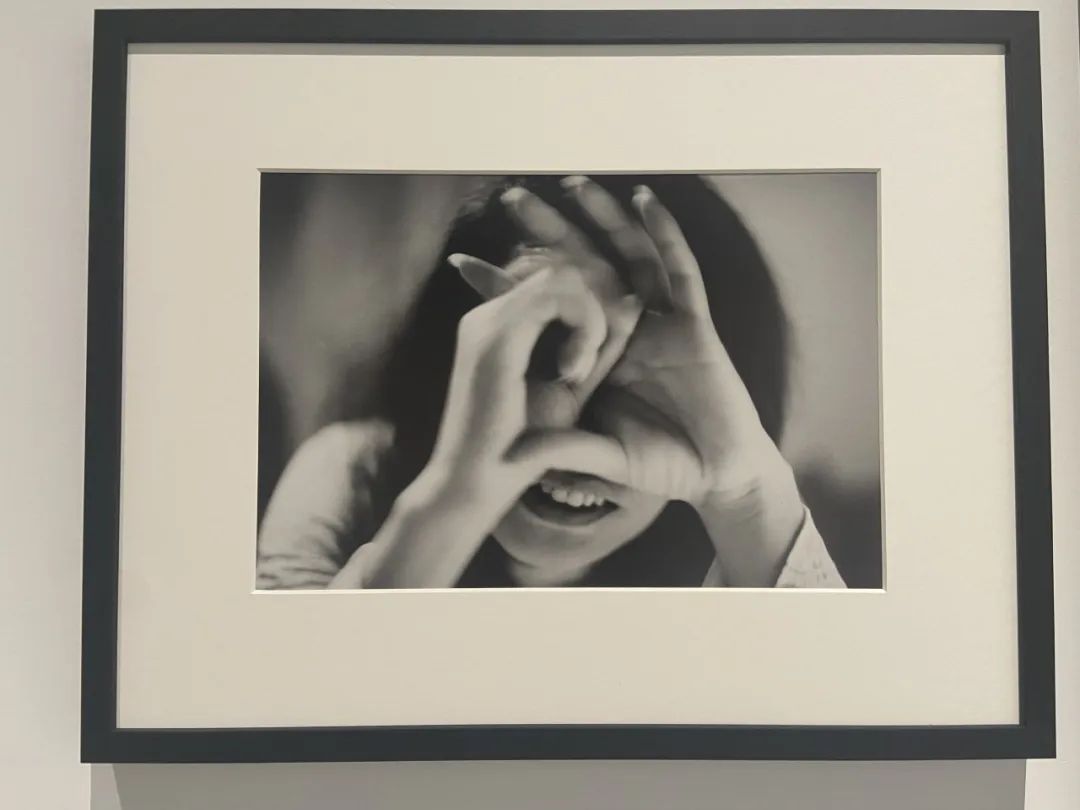

即便是他的妻子,在他的镜头中也感受不到热烈的爱与依恋,而是近乎冷漠的审视。在他为妻子拍摄的“洋子”系列中,每一张都出现了洋子的脸庞,折射的却是艺术家自己的内心。在深濑昌久与世界之间,似乎总是隔着细微的孔洞,他企图透过无形的小孔触及世界,也正是在触及的过程中,小心翼翼地找到自己与世界之间的某种平衡。

《私景:深濑昌久摄影展》展览现场

摄影:长林

致谢三影堂摄影艺术中心

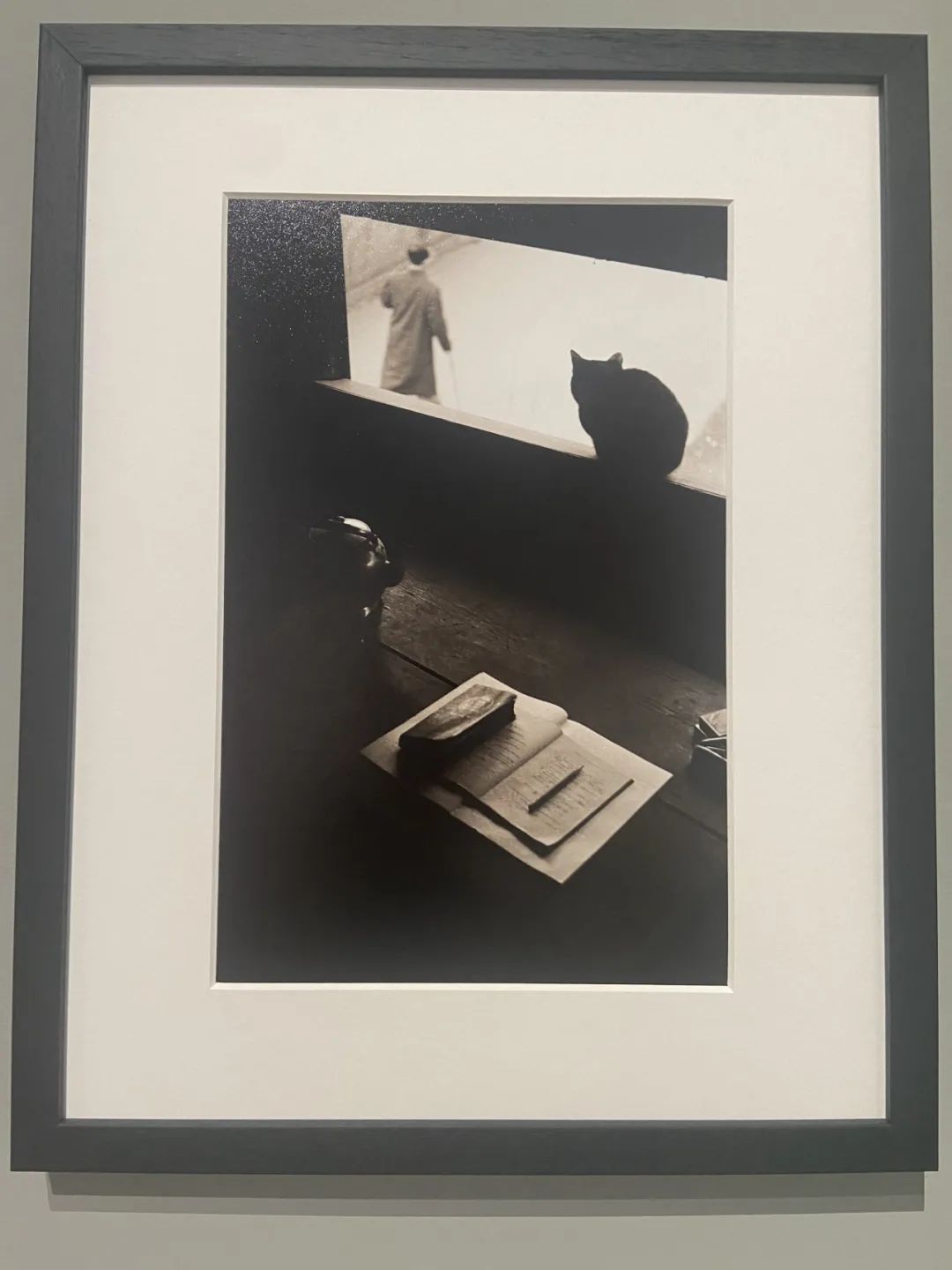

深濑昌久

选自《窗外》系列

© 深濑昌久档案馆

深濑与洋子的婚姻最终走向终结,艺术家开始了一段前往故乡北海道的逃避之旅,也正是在旅途中拍摄的《乌鸦》成为他最为经典的系列。《乌鸦》曾被评为过去25年来最好的摄影书。隐晦的鸦,慑人的荒野,深沉的黑白色调,深濑昌久又将自己投射在浓雾中漫天飞舞的群鸦之上。

有人说,深濑昌久痴迷地在家乡北海道拍摄乌鸦,是在寻找一种解除失败婚姻毒液的解药。但与其说深濑是在治疗爱情带来的伤痛,倒不如说艺术家是在失去了藉由妻子带来的与这个世界的平衡后,当自己孤身一人,面对凄凉的世界,开启的一场自我诊断与内心发觉的旅程。

深濑昌久

选自《乌鸦》系列

© 深濑昌久档案馆

深濑昌久

选自《乌鸦》系列,1976年

© 深濑昌久档案馆

《私景:深濑昌久摄影展》展览现场

摄影:长林

致谢三影堂摄影艺术中心

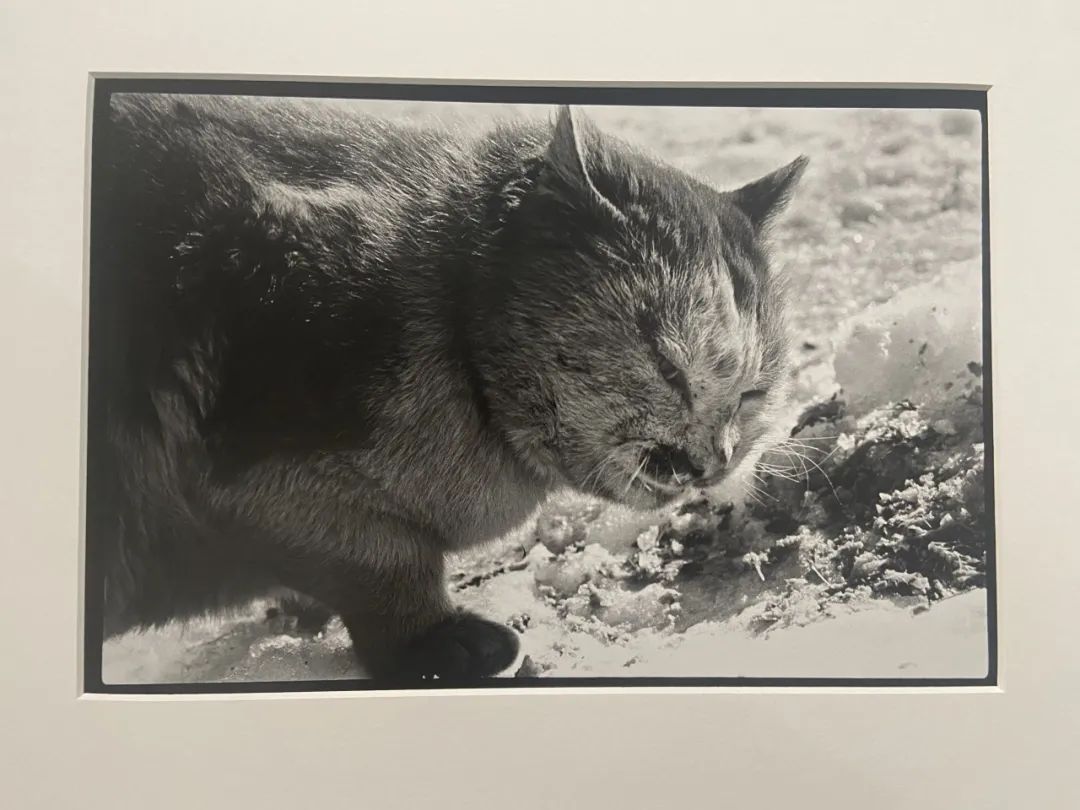

深濑曾拍摄《乌鸦》时曾说:“最后,我已经变成了一只乌鸦”。在这部具有深刻自传性质的系列作品中,深濑真正的潜台词是,这些乌鸦就是他本人。类似的情形也发生在深濑对猫的拍摄中。艺术家用长达一年的时间拍摄与他共同居住的两只猫,他同样打算将自己变成猫。而实际上,他借助猫的外形,完成了自己的“自画像”。当然,同样是弥漫着无可逃避的令人惊恐的孤独。

《私景:深濑昌久摄影展》展览现场

摄影:长林

致谢三影堂摄影艺术中心

深濑昌久镜头中的猫

© 深濑昌久档案馆

摄影师土门拳曾说,“摄影就是我存在的意义,换言之,拍照,就是为了证明我的存在。”深濑昌久想要的,恐怕远非证明存在,更是一场万劫不复的自我探知。他自己形容为:一场对于当下生活的“复仇”。那些恋人、那些乌鸦与猫,那些他所拍摄的不同形象在他生命中形成了某种内在的关联,也在逐步消除着艺术家关于自我的不确定。那些形象不是他,却是永恒的他。

也许深濑昌久的孤独是一种命中注定,1992年他从最喜欢的酒吧中的楼梯摔下,差点丧命,昏迷了整整20年后,于2012年去世。永远孤独的深濑昌久,就这样孤独地结束了作为摄影艺术家的一生。

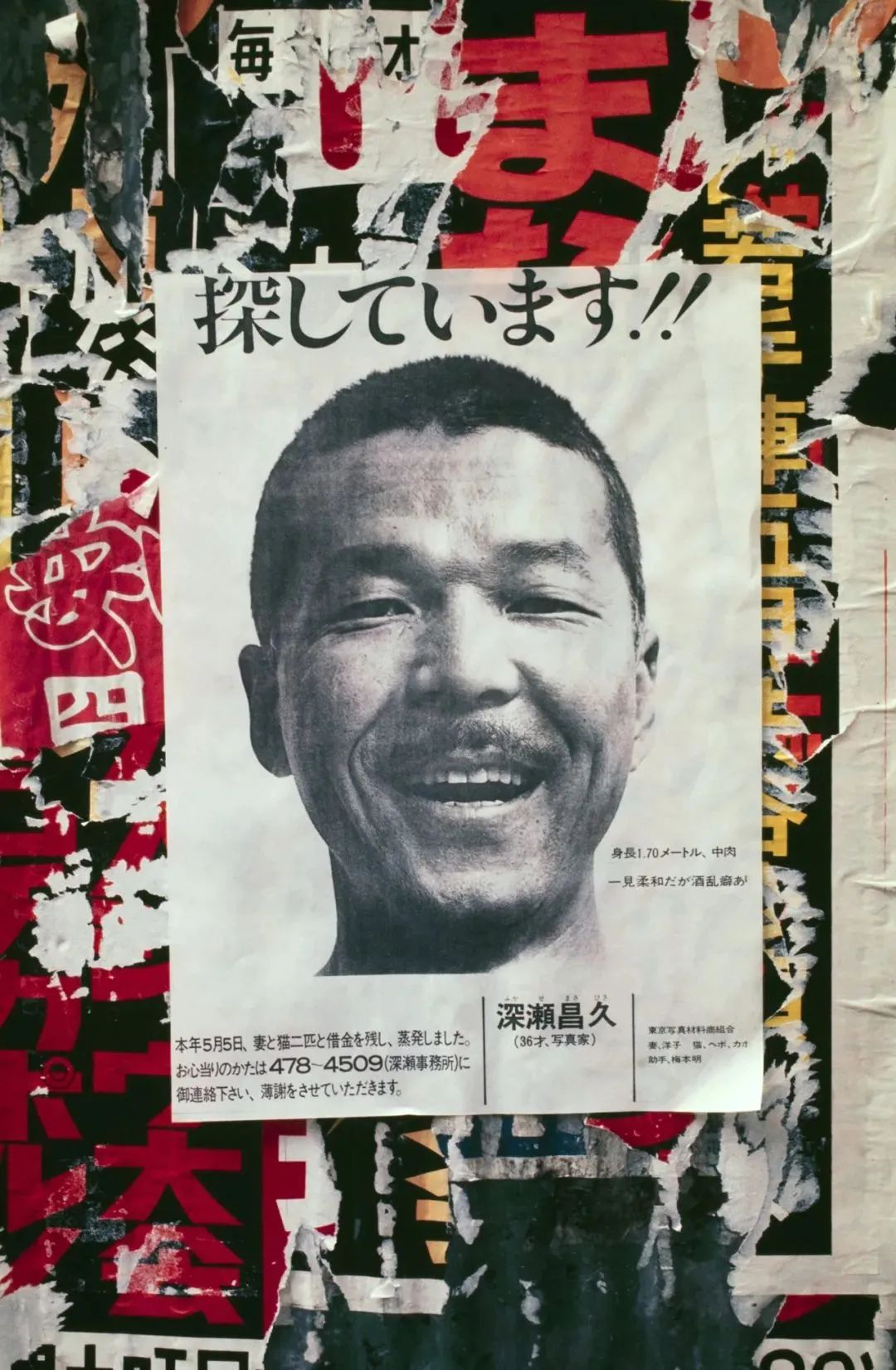

深濑昌久

《寻人启事!》

1970年

© 深濑昌久档案馆