纷繁的幕布上,再喧嚣的图景,都不敌朱可染那如同静谧般河流的作品下隐藏着的汹涌和澎湃。朱可染的笔触是洇开的墨,是晨雾中渐渐明晰的光。她用独特的视觉语言构建了关于时间、记忆与治愈的过程——那些被水流带走的,被冰封存的,被香气缠绕的,都在她的世界里获得另一种形式的新生。

从云水系列的灵动到冰川系列的永恒,从微观世界的诗意凝视到刮骨成香的创伤隐喻;朱可染的艺术是万物的低语呢喃,是聚散离合中流动的诗学,也是时间与记忆、创伤与治愈、个体与宇宙交织于此的一呼一吸。她以微观世界再现了一场温柔的暴动——那是尘埃里被藏匿的宇宙脉动,也是笔触划过后行将散落的模糊轨迹。

在光明文化艺术中心美术馆,以“漫流之地”为名,这场关于自然的叙事与沉淀来得刚刚好。

“漫流之地”展览现场

父亲为朱可染取名时,笔锋里藏着齐白石弟子李可染的墨香,或许早在那一刻,艺术的种子就注定要埋入她的生命里。

他带她看瓷器的釉色在千年后仍泛着温润的光,教她用相机捕捉晨露坠落的瞬间,领她走过一座座美术馆的长廊——那些凝固了的时刻,不只是日后回忆往昔时可以追索的余味,而是最终在朱可染心里悄然凝结、根深蒂固的灵韵。

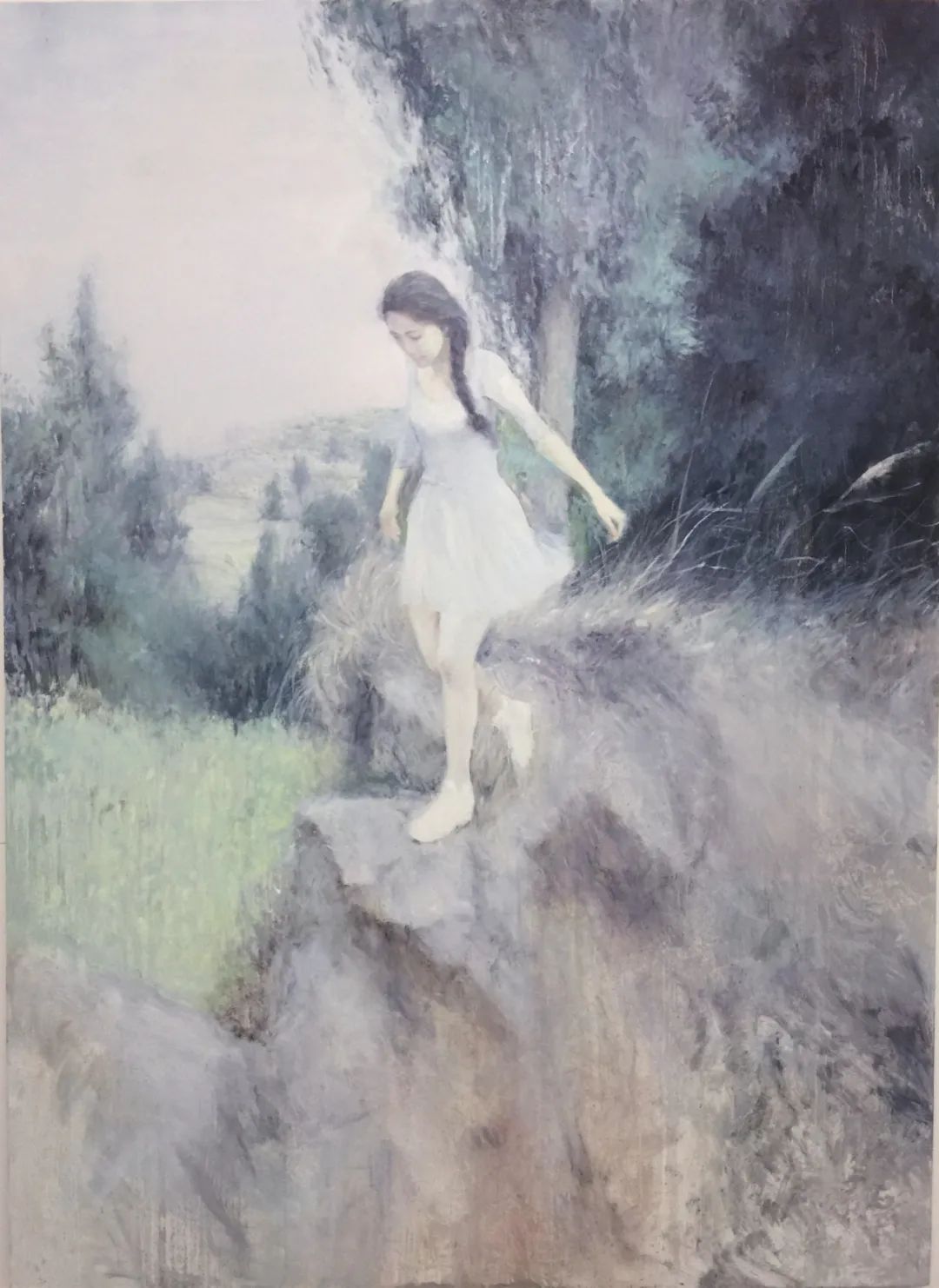

《鹿野踪 - 2》布面油画 200 × 120cm 2024年

幼时伏在外公案头,看工笔仕女衣袂间的金线如何被一丝丝唤醒。绢本上浮动的黛色与朱砂,成了朱可染最早的美学启蒙。多年后,她的画室也成了光的容器——庭前花开花落,白墙为纸,绿樱作墨;落地的玻璃窗前,树影婆娑如未干的水痕。在这里,她与书卷对谈,与茶烟共坐,画笔记录的,可以是生活最私密的诗篇:或许是花苞颤栗的刹那,友人眉梢掠过的愁绪;抑或情绪凝结的刹那,云与水被勾勒出的烟波浩渺的诗意。外公和父亲托举的,是这座通往艺术之路的桥梁;而桥下流淌着的,是多年的审美趣味韬养下那交相呼应的内敛与磅礴。

《消融的塑像 - 2》布面油画 120 × 160cm 2024年

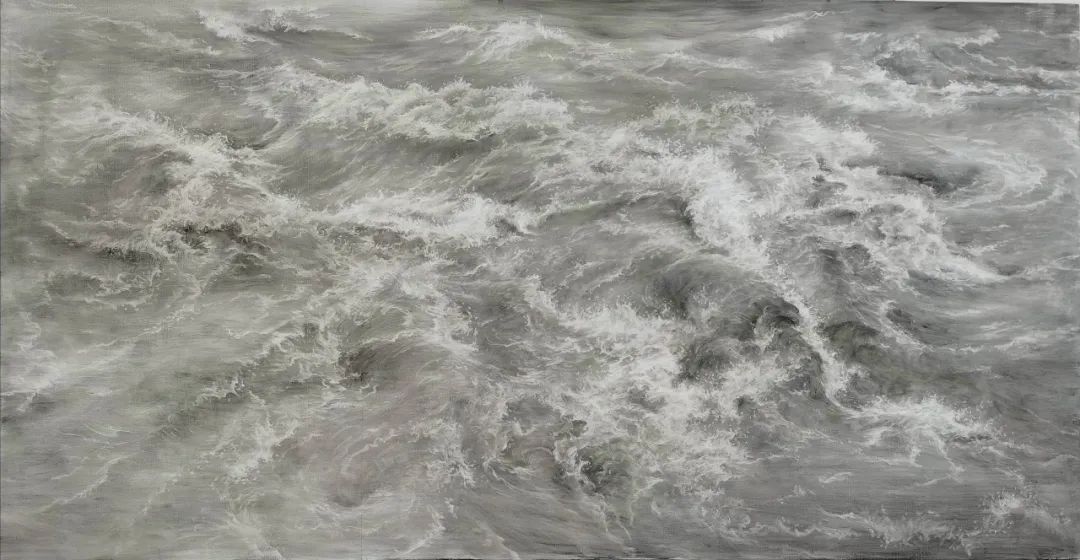

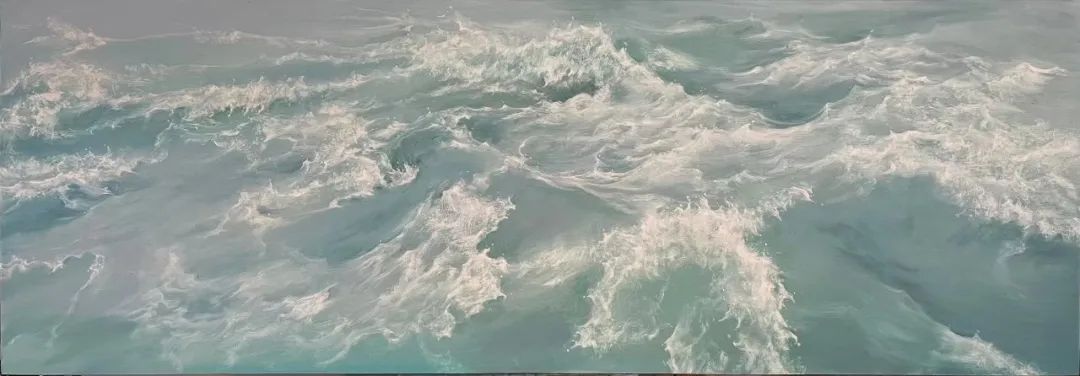

当“水何澹澹,山岛竦峙”被朱可染赋予当代视觉的诠释,瞬间与永恒的并存似乎便不再成为一种悖论。就像她说的,“云和水是转瞬即逝的,它们的形态每一秒都在变化,而我的绘画语言正是为了定格这种动态的节奏与韵律。”正如法国哲学家柏格森的“绵延”——时间不是由分离的瞬间组成,而是一种连续的流动。她恰好捕捉了流动的本质,将柏格森的理论演化为感官的体验。

《水何澹澹 - 4》布面油画 90 × 120cm 2021年

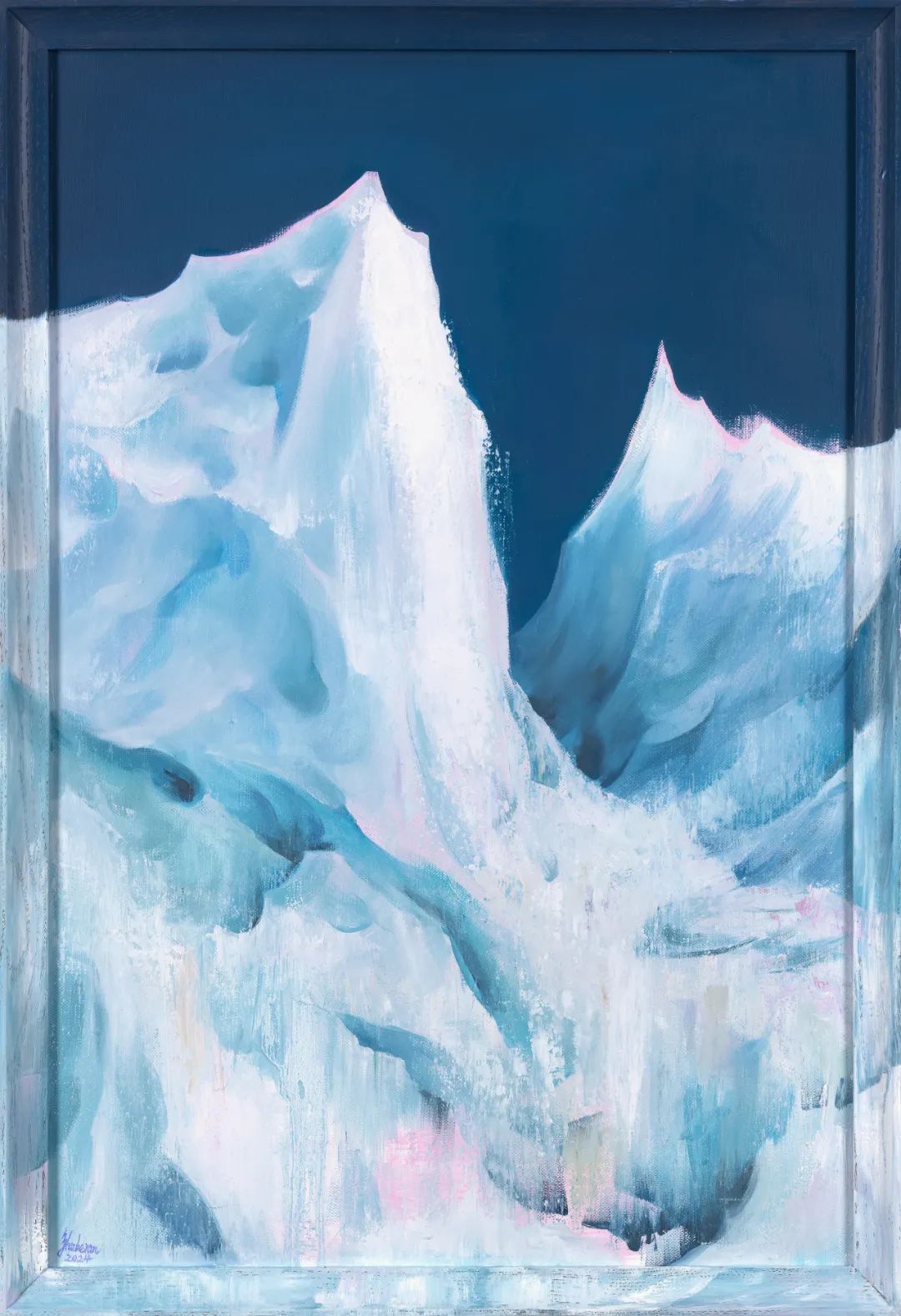

冰川系列构成了流动叙事的另一极:《消融的塑像》中坚硬寒冷的冰川与柔软流动的云水形成了更鲜明的对比。朱可染对冰川的描绘早已超越了单纯的再现,对生命起源的思考隐隐贯穿于其中:它们是将自然物象的地质实体提升至宇宙维度视角的纪念碑,也是关于中国传统“天人合一”的阐释和生命史。

《消融的塑像》布面油画 81 × 101cm 2024年

水不是水,是万千种情绪的流淌;云非云,是记忆里不肯散去的絮语。如果说《云卷云舒》的缥缈若云藏着被困住的叹息,《水何澹澹》的荡气回肠浮动着对自由的渴念。那么朱可染画的就从不是单纯的风景,而是经由记忆与感触汇集成的切片——每一笔,都是宣纸上游动的魂灵,是敏感而轻盈的触角,也是回应世界的温柔手记。

《消融的塑像 - 7》布面油画 61 × 81cm 2024年

或许是童年的经历,让她对微小事物产生了异常的敏感与亲近。凝视微观世界,造就了朱可染“在寻常中寻找非凡,在渺小里看见伟大”的观看方式。朱可染的笔触总是悬停在疼痛与治愈的临界点,那些看似脆弱的瞬间——冰川消融时颤抖的棱角、沉香木上龟裂的纹路、显微镜下颤动的尘埃——在她的艺术里获得了某种神性的尊严。她的调色刀不是用来切割,而是缝合:在冰蓝色的永恒里织入人性的体温,让矿物般的记忆开始缓慢呼吸。她擅长在物质溃散的边缘捕捉重生的征兆,仿佛腐朽本身是一种更为深邃的绽放方式。

《刮骨成香》在展览中

以沉香为研究和转化的《刮骨成香》,构成了她创作中最为独特的章节。历经虫蛀、风吹或日晒侵蚀,腐朽与新生在此和解。经年累月的伤痕结出琥珀色的痂,木纹里蜿蜒的是创伤与愈合的轨迹。朱可染总能在破碎处找到完整,在消逝中触摸永恒。正如她反复提到的“世界以痛吻我,要我报之以歌”。她让观看与感受成为一次朝圣,让每一次凝视变成温柔的叩问。

《暮夏》布面油画 165 × 120 cm 2015年

朱可染的笔尖总在不经意间触碰那些不可言说又无比脆弱的部分:她可以娓娓道来地质年轮里的人类寓言,可以将冰冷转化为灼热的叙事;也可以在局限中操纵松弛与流动;在方寸之间,营造天地之宽。

Q&A

Q= 99艺术

A= 朱可染

Q:

创作《消融的塑像》的初衷是什么?水与云的柔软与变化多端恰好与冰川的坚硬特性大相径庭,选取冰川作为创作主题的原因是?

朱可染:

在创作云和水系列时,我试图捕捉它们流动的瞬间。后来,这种探索自然延伸到对“源头”的追问——云和水从何而来?于是我将目光转向了冰川。

冰川是地球最古老的见证者之一,它跨越千万年甚至更久远的时间。地球历经多次冰河时期的轮回——冰川形成、消融、再形成。正是这些循环,最终孕育了生命的水源。可以说,冰川不仅是古代生命的摇篮,也深刻影响着现代人类的存续。冰川的消长直接调节着全球气候,它的存在维系着生态系统的平衡。倘若冰川彻底消融,人类或许也将面临生存的危机。因此,我画冰川,既是对地球历史的回溯,也是对生命根源的敬畏——它提醒我们,人类与自然始终紧密相连。

《消融的塑像 - 11》布面油画 90 × 70cm 2024年

Q:

水、冰川、云与风等自然与自然观象的幻变为什么会成为贯穿于你创作中挥之不去的线索和对象?当时又是以怎样的心境进行创作的?

朱可染:

我的云与水系列创作深受中国宋元绘画的启发,尤其是马远的《十二水图》。最初在故宫博物院见到这套作品时,我被深深震撼——寥寥数笔,仅以点、线、面的极简形式,竟能精准捕捉水的万千动态。中国古人早已以惊人的智慧抵达了抽象艺术的本质,甚至比欧洲抽象绘画更早。若追溯东西方艺术源流,欧洲现代抽象主义的萌芽,其实与唐宋绘画的美学传统有着深刻关联。

在创作第一组水图时,我以十二幅作品向马远致敬。不同的是,我运用西方绘画的媒介与个人语言,通过点线面的抽象构成,在画面中平衡具象与抽象——既保留水的自然意象,又赋予其现代形式感。这种融合,或许正是我绘画语言的独特所在。

《水何澹澹 - 2》布面综合材料 120 × 230cm 2020年

《水何澹澹 - 7》 布面油画 70 × 200cm 2022年

Q:

如何看《刮骨成香》中作为创伤与治愈的隐喻?它与你的个体经验有着怎样的承接关系?

朱可染:

两年前,我迷上了沉香。画画之余,勾香成了我日常生活方式之一。它的气息总能带来一种宁静的治愈感,对我而言也是一种放松和解压。

长期与沉香相伴,让我对这种材料有了更深的感悟——它源自树木的创伤。当香木被虫蛀、风吹或日晒侵蚀后,会分泌树脂自我修复,经年累月,最终凝结成香。那些孔洞是伤痕的印记,而芳香则是时间的馈赠。这个过程像一场漫长的自我疗愈,三年、五年,甚至十年……最终形成独特如雕塑般的形态。

这让我联想到人类的处境。在社会中,我们难免遭遇人际的困惑与伤害,而独处与自愈的能力尤为重要。就像泰戈尔那句诗:“世界以痛吻我,要我报之以歌。”沉香亦是如此——它以伤痛为起点,却转化出芬芳。这种生命的韧性,或许正是我想通过装置艺术表达的:面对创伤,我们依然可以沉淀、升华,最终以另一种形式与世界对话。

《瀑布》与《刮骨成香》

Q:

你曾在过往的采访中提到自己性格中的“高敏感”,在作品中似乎也萦绕着“孤寂”的底色。怎么看“内向型创作”与外部世界之间的互动关系?

朱可染:

我的性格中确实带有高度敏感的特质,这让我对细微事物有着更敏锐的感知。对大多数人而言,云和水或许只是生活中最平凡的存在,但在我眼中,它们承载着特殊的创作意义——作为生命能量的源泉,它们滋养万物,这种看似寻常却本质性的力量深深触动着我。

当代中国艺术评论家,西方美术史研究学者王端廷老师给予我的创作评价是“远方现实主义”,既远离现实的喧嚣,又是远方的现实,从心理学角度解读我的作品确实赋予了它们更深的学术维度。我的创作很大程度上是内心世界的投射与关照,每一笔触都是情感的抒发,每一幅画都是自我对话的延伸。正是这种敏感,让我得以捕捉那些常被忽视的生命诗意,并将它们转化为独特的视觉语言。

《Tuesday - NO.9》布面油画 140 × 180cm 2018年

Q:

早期作品《物·象》系列关注微小生命(小鱼、落叶、昙花),这些静默的瞬间为何吸引你?它们是否与你的童年记忆有关?童年形成的“独处能力”是否促使你更关注微观世界?

朱可染:

我的早期创作与童年记忆密不可分。那是一个充满孤独的时期,却也让我对微小事物产生了异常的敏感与亲近——一只昆虫,一片落叶,都成为我重要的陪伴。这些细腻的感知逐渐沉淀为生命中最珍贵的体验,也成为我艺术创作最原始的养分。

最初的艺术语言,正是源于对这些微小存在的观察与记录。在旁人眼中平凡的事物,我却能发现其独特的光芒。这种视角逐渐形成了我的创作特质:在寻常中寻找非凡,在渺小里看见伟大。正如禅宗所言“一花一世界,一叶一菩提”,我相信每个微小生命都蕴含着宇宙的奥秘,都值得我们以敬畏之心去观照。这种对细微之美的虔诚,也成为我艺术创作的核心精神。

《凝固的时空 - 4》纸本水彩 30 × 22cm 2019-2024年

Q:

记忆对你来说意味着什么?

朱可染:

我觉得记忆某种程度上它像是一种回响,不经意间偶尔浮现在我眼前。但这种记忆其实从时间段上来说又很遥远,但它却悄然编织成我生命的经纬,成为塑造今日之我的重要轨迹。它们跨越时间长河,在记忆与现实的交界处轻轻震动,最终沉淀为我生命中最珍贵的底色。

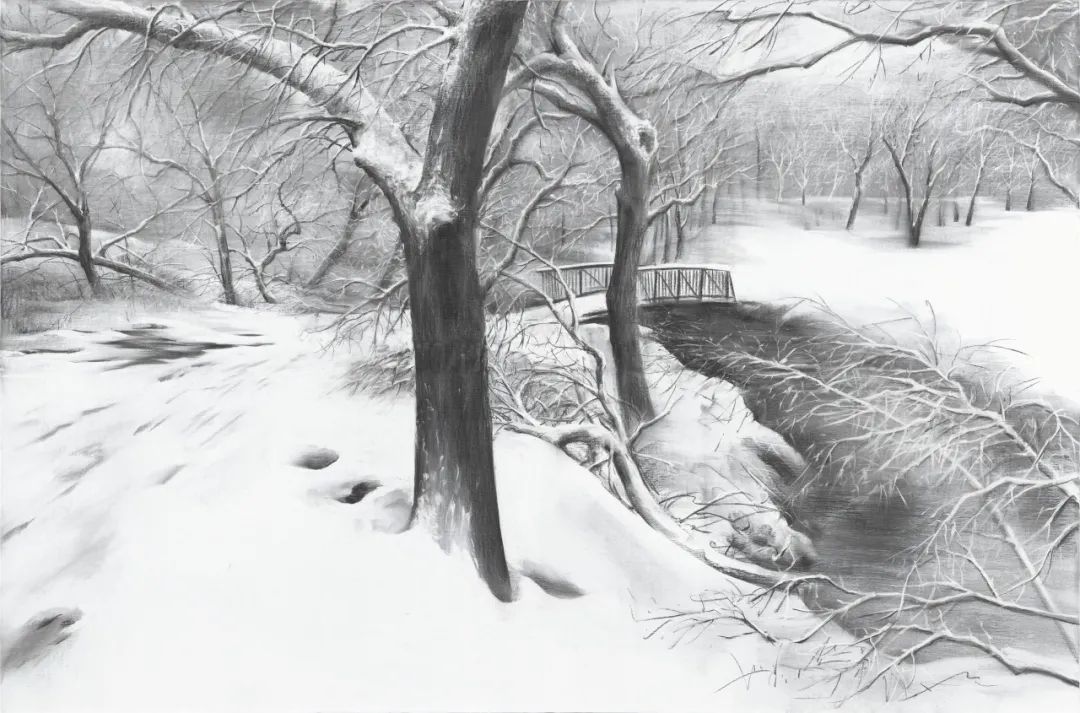

《冬之旅》布面油画 160 × 120cm 2024年

Q:

2020年作品中“空”的概念是如何形成的?它既是物理空间的留白,也是心理状态的投射,这种双重性在你的创作中如何体现?

朱可染:

2020年的特殊境遇让人们对空间的感知变得尤为敏锐。当现实空间被不断压缩时,我试图在画布上重构一种心灵的自由——近似于“望亭前花开花落,看天上云卷云舒”的舒展状态。这种对自由的向往,促使我在创作中探索有限空间里的无限可能。所以画面中大量的留白正是这种探索的体现:它既是物理空间的延伸,更是心理空间的释放。我希望观者能通过这些留白,感受到在局限中依然存在的松弛与流动。这种以虚代实的表达方式,不仅是对传统美学“计白当黑”的当代诠释,更成为我绘画语言中最重要的特质之一——在方寸之间,营造天地之宽。

《明月几时有 - 1》 布面综合材料 120 × 180cm 2023

Q:

在喧嚣的当代艺术圈中,你的作品以静谧见长,这是否是一种刻意选择?寻找个人风格的过程是怎样的?

朱可染:

在我艺术创作的初始阶段,曾经历过一段迷茫时期。幸运的是,导师何多苓先生给予了我至关重要的建议:“将一种绘画语言推向极致,它终将成为你的艺术风格。”我一直牢记着这句话,它也始终指引着我的创作方向。

真正的艺术风格必须根植于个人经验。因此,我持续地将自己的生命体验融入绘画实践,通过反复锤炼和深化某种特定的视觉语言来构建艺术表达。正如王端廷老师所指出的,我的作品与同代艺术家相比具有显著差异——画面中那种独特的孤寂感与疏离感,形成了介于现实与超现实之间的特殊距离。这种审美距离不仅成为我的艺术标志,更是保持创作独特性的关键所在。未来我还将延续这条路径展开探索,因为这才是我最本真的艺术表达方式。

《冬之旅 - 2》布面综合 120 × 180cm 2025年

Q:

如何看待艺术的社会功能?你的作品是否试图提供一种“精神避难所”?

朱可染:

艺术创作的思维路径因人而异。我的绘画历程始于对个人体验的专注探索,最初有意淡化了作品的社会属性。然而,随着个人与社会互动的深入,我的创作视角逐渐发生了转变——从个体叙事拓展到对群体性议题的观照。这种转变源于双重的自觉:一方面是对当代年轻人普遍面临的伤痛与自愈课题的共情,这些议题自然地融入我的创作表达;另一方面则体现为对生态文明的深层思考,这在“冰川系列”中尤为显著,这一系列也是我对于整个地球生命的思考。

冰川作为地球生态系统的关键调节者,其存续直接关乎人类文明的根基。当我们将视野提升至文明存续的高度,就会意识到:冰川的消融不仅是一个环境问题,更是关乎人类基本生存条件的文明命题。这种宏观的社会性思考,正在成为我未来创作的重要维度。

《消融的塑像 - 3》布面油画 63 × 43cm 2024

Q:

关于“女性艺术家的身份”这类关于性别划分的定义对你而言意味着什么?你的创作是否受到性别视角的影响?例如,对“伤痕”的诗意化处理是否与女性经验相关?

朱可染:

在我的艺术实践中,确实存在着对性别议题的独特思考。我始终尝试在创作中淡化性别标签的刻意强调——因为当社会不再需要特别讨论“女性艺术”时,或许才是真正平等的体现。这种创作理念与当代社会的发展轨迹不谋而合:随着女性地位的提升和话语权的获得,性别平等的意识正在逐步深化。

而在探讨伤痛与疗愈的主题时,我的作品自然流露出某些被视为“女性特质”的细腻视角。比如对沉香的运用,男性很少关注到香这一物质,其蕴含的自我修复意象与疗愈过程,往往能引发更深层的共情。

《Tuesday - NO.8》布面油画 80 × 50cm 2018年

Q:

成都的艺术生态对你的创作提供了哪些支持或挑战?这次在深圳举办个展,与美术馆的合作契机是什么?

朱可染:

成都作为一座极具包容性的城市,其活跃的艺术生态对我的创作产生了深远影响。这里不仅聚集着众多优秀的青年艺术家,更有以何多苓老师为代表的艺术前辈们对青年艺术家的栽培和提携。在成都读研究生到一直创作到现在,在这样充满活力的环境中,我深切体会到这座城市对艺术创作者的滋养。

随着创作的深入,我的艺术视野也在不断拓展。去年十二月在唤醒画廊的个展经历,让我感受到深圳同样蓬勃的艺术氛围。特别感谢画廊主理人张巡的引荐,使我的作品得以在光明艺术中心呈现。此次展览在学术定位与呈现效果上都达到了理想状态,离不开深圳艺术机构的大力支持,尤其是光明艺术中心提供的专业场馆和布展团队。同时,也要感谢策展人廖沙泥老师,她对作品的理解与我的创作理念高度契合,我们在自然与物理主题上的共鸣为展览增添了深度。