毫无疑问,今日的展览主角儿关乎“瓷”,这个有着过于丰富历史内涵的材料,让我们不得不先浅溯下历史。话说当年宋徽宗梦后醒来的一句“雨过天青云破处,这般颜色做将来”,虽说是关于汝窑天青釉,却也奠定了后来整个宋代瓷器的审美基调,即工艺革新、釉色突破和极简美学。于是在帝王审美、工匠技艺与自然哲学的加持下,青瓷的发展在宋代进入了黄金时期。我们所熟知的宋代五大名窑:汝、官、哥、钧、定中的哥窑属于龙泉青瓷系的一支,其发源地就是今天艺术事件的发生地。

龙泉位于浙江西南,瓷土资源丰富,同时又栖居瓯江上游,水运畅通。天时地利,让龙泉成为中国乃至世界陶瓷史上烧制年代最长、窑址分布最广、产品质量要求最高、生产规模和外销范围最大的青瓷历史名窑之一,而龙泉器物更以“青翠欲滴,温润如玉”著称。

当历史裹挟的光辉褪去,那些曾经成就了经典东方文化意涵的龙泉瓷土,如何焕发新的人文温度?又如何超越以往陶瓷创作经验,突破“器物”这一媒介的束缚,在当代语境中投射出对历史、现实及个人境遇的反思?这是展览“碰瓷——龙泉望瓯·陶溪川的一次事故”得以产生的语境。

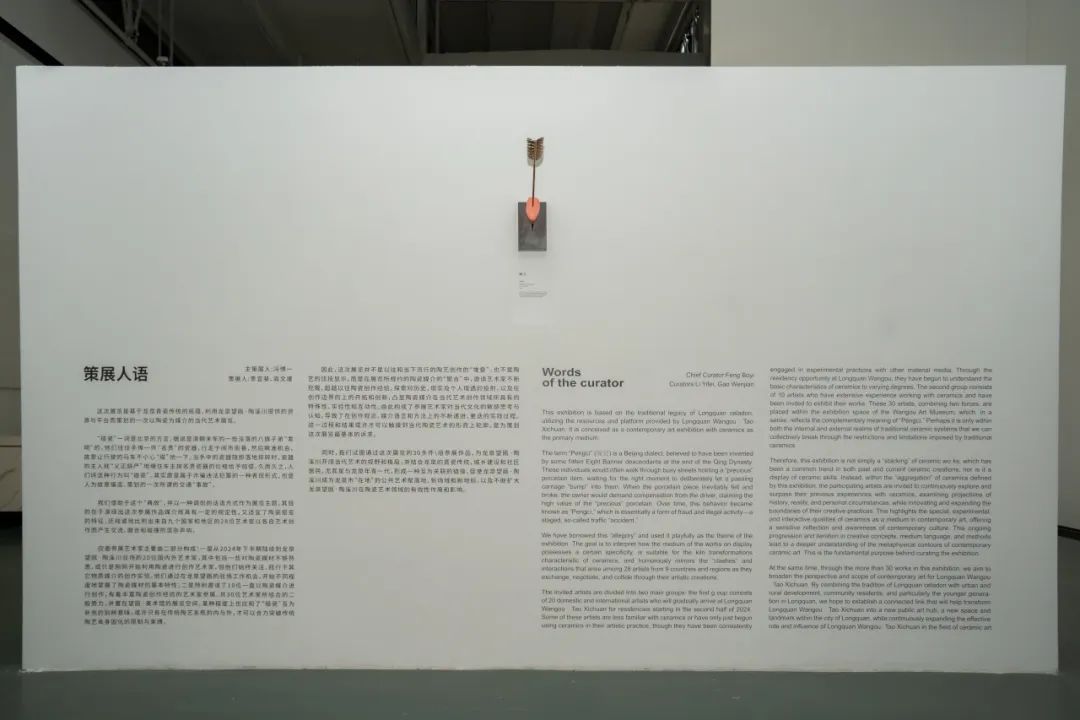

2025年5月1日,展览“碰瓷——龙泉望瓯·陶溪川的一次事故”于浙江龙泉望瓯·陶溪川美术馆开幕。展览展出了30位国内外艺术家的四十多件/组作品。参展艺术家名单中, 20位艺术家是从2024年下半期陆续到龙泉望瓯·陶溪川进行驻场创作,虽对陶瓷媒材不够熟悉,但始终关注、践行于其它物质媒介的创作实验;特邀的10位艺术家则有着丰富陶瓷创作经验。共30位艺术家组成的二股势力,并置在望瓯·美术馆的展览空间,某种程度上也应和了“碰瓷”互为补充的别样意味。正如策展人冯博一所述:“或许只有在传统陶艺系统的内与外,才可以合力突破传统陶艺本身固化的限制与束缚。”

“碰瓷——龙泉望瓯·陶溪川的一次事故”展览现场

展览开幕现场,龙泉望瓯文化发展有限公司董事长冯俊先生表示:“龙泉有着深厚青瓷传统,而望瓯·陶溪川则充满着创意和活力。我们通过这种驻场加展览的模式,将两者有机结合,成为一次传统青瓷文化和当代艺术理念的跨界对话。希望借这次展览不仅为艺术家提供展示才华的舞台,更为陶瓷艺术的发展开拓新的路径,让更多龙泉青瓷手艺人、艺术家和爱好者感受到陶瓷艺术在当代语境下的独特魅力,为青瓷产业的发展探索更多可能性。”

“碰瓷”成为贯穿本次展览的核心线索,其本意原是人为刻意制造出交通事故,用以讹诈赔偿,而戏谑的出现在关乎“瓷”的展览中时,则力图凸显不同对象之间的“碰撞”:当代跟传统的碰瓷儿;洋人艺术家跟本土艺术家的碰瓷儿;有着丰富陶瓷创作经验和首次接触陶瓷艺术家之间的碰瓷儿……用策展人冯博一的口吻来说:“策展人跟参展艺术家不是也在碰瓷儿吗?”

由于驻留艺术家和特邀艺术家们的国籍、创作经验和文化背景有着如此大的差异,关于“瓷”的创作变得异乎寻常的丰富。差异意味着在共同呈现展览中无数的磨合与碰撞,意味着无数的“企图交流”与“难以交流”。也正是在这样混杂着多重语境的碰撞当中,策展人去除差异化可能带来的彼此干扰与消解,而呈现有着各自明确风格艺术家之间碰撞。

Clarissa Falco《蜕形》 20 min 行为现场 2025

Clarissa Falco《蜕形》 20 min 行为现场 2025

除去创作形式与观念之间差异带来的“碰撞”张力,策展人冯博一看来,强调“陶瓷”作为创作中的材料媒介本身,突破其原本作为“器物”所固有系统界限模式,从而进行颠覆性的艺术实验。“希望这样所谓的冲撞磨合,希望对现有固化的、传统的陶艺系统带来一定冲击。”

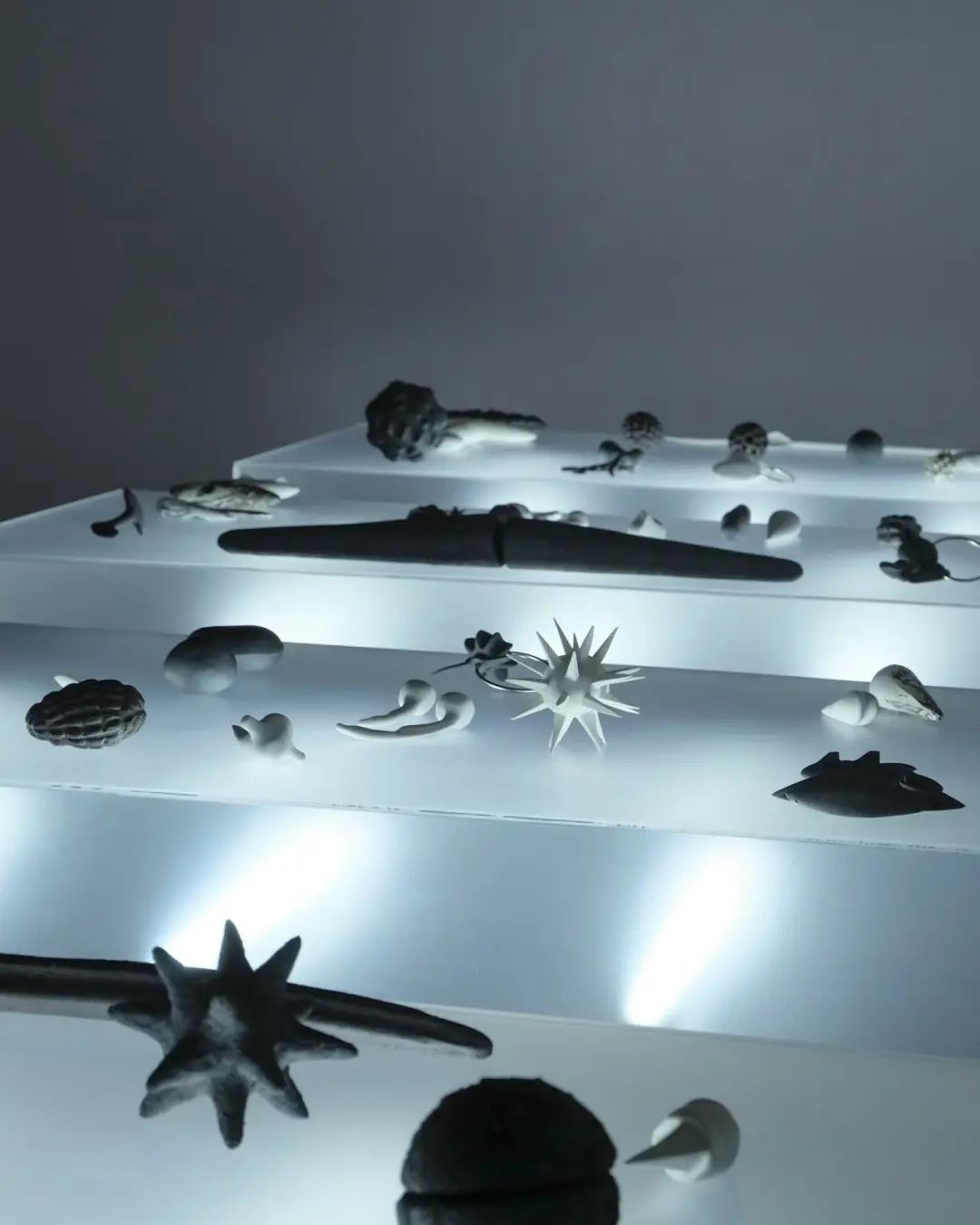

Tobias Kvendseth 《反种子02》 尺寸可变 龙泉青瓷 2025

Tobias Kvendseth 《反种子02》(局部)

来自挪威艺术家Tobias Kvendseth使用龙泉青瓷烧制出系列拥有种子外形的小型雕塑,那些放在灯箱上平静的个体,在光影营造的氛围中散发出温和气息,但实际上如果仔细观察,它们并非象征生命的种子,而是一个个类似种子的微型武器:炸弹、手雷……单纯无害的外形与可能带来的暴力冲突为观者带来巨大的心理反差。

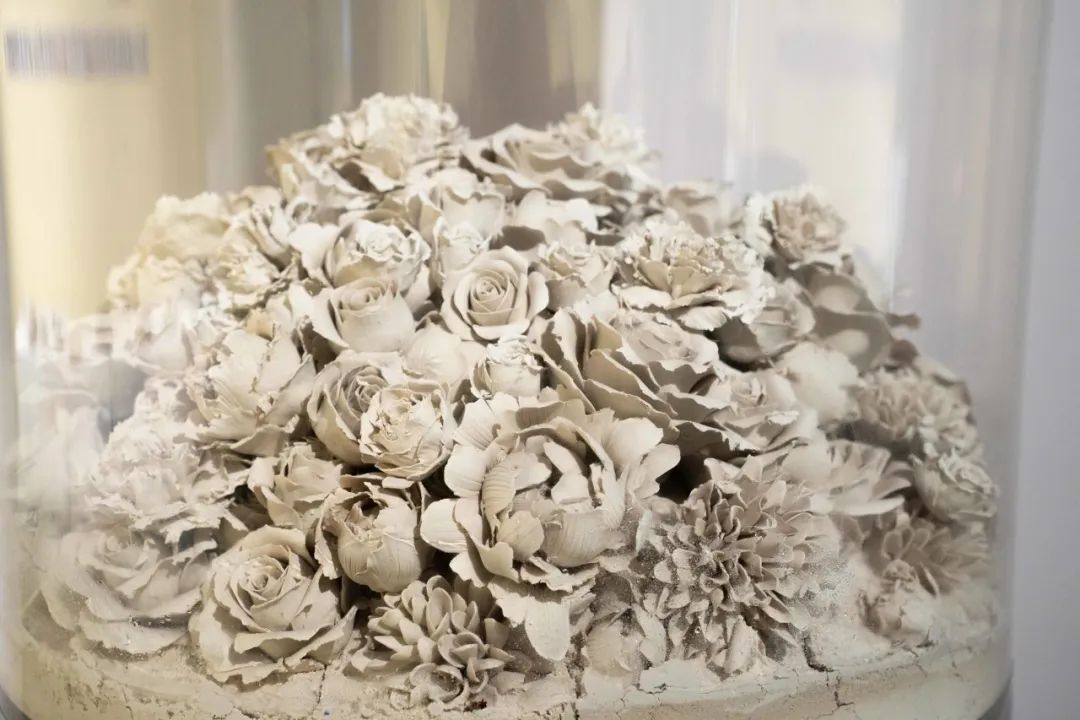

孙月 《与此同时》 尺寸可变 德化⽩瓷泥、喜水植物 2025

孙月 《与此同时》(局部)

而在中国艺术家孙月的创作中,构造了二层生存空间,一层是用德化白瓷捏出的灰白泥花,一层是自然界的真正植物,这平静的表面却暗藏“杀机”:若要维持上层植物的存活,所浇出的水流势必破幻底层的花泥。亦即是说,上层生态的维持是以破坏着底层历史积淀为代价。这件有着妙曼外表的作品却传达中关乎生死的矛盾与冲突。策展人冯博一看来,正是这些真正打破传统陶艺的创作,对于当下社会现实的矛盾冲突深入反思的呈现,构成本次展览“碰瓷”的精神核心。

“碰瓷——龙泉望瓯·陶溪川的一次事故”展览开幕现场

冯峰 《心-灵魂出窍》(局部)于展览现场

500×500cm 陶瓷 2009-2023

肖丽 《澡堂子》于展览现场

尺寸可变 驻场回收的陶泥、龙泉的回收旧衣、陶溪川的河泥、 玻璃、水、宋代瓷片、植物 2025

杨心广 《青瓷No.1》

350×350×26㎝ 青瓷、木 2025

Marc Leuthold 《龙泉》

尺寸可变 龙泉青瓷 2025

柳溪 《我们身处何方NO.3》

尺寸可变 瓷、墨、镀金瓷 2019-2025

周洁 《渴望坍塌》系列(局部)于展览现场

尺寸可变 陶瓷 2025

张爽 《野蛮生长-1》(局部)于展览现场

67×28×23cm 陶,植物纤维 2025

Clarissa Falco 《月相 #2》于展览现场

60×160×70cm 铁、瓷器、青瓷、匣钵、蕾丝 2025

Elysia Athanatos 《灵肉之器》于展览现场

200×300×700cm 陶瓷 2025

从材料出发

对媒介语言的持续提纯

陶瓷由瓷土而来,瓷泥柔软、坚韧,易于塑形;而烧制后的陶瓷耐高温、抗腐蚀,高硬度却易碎。除去历史赋予的文化意涵,陶瓷作为材料本身蕴含的丰富特性为艺术家们提供了比其他材料更多可能性。

材料——而非其内容、主题或社会符号——在经过艺术家的创造性加工后,能为观者提供独特的审美体验。当陶瓷脱离其对社会功能的依附,而专注于自身媒介的纯粹,这一传统器物所承载的曾被统一化和规训化的历史审美属性才得以突破原本较为单一的评判标准,进而转向当代语境当中,成为纯粹精神或潜意识的载体,或是激发力量与想象的源泉。

刘建华 《颜色》 25×25×17cm/件 瓷 2016-2019

图片提供:刘建华工作室

刘建华作品《颜色》(局部)于展览现场

参展艺术家刘建华作品《颜色》以陶瓷材料呈现色彩,从自然采集瓷泥原料,历经窑火淬炼、人工加工,再回到到最初手工揉捏的原始形态,兜兜转转,瓷泥回到最初。但却以最纯粹的形态展现最纯粹的色彩。恰似个体对事物的认知,通过反复揉泥的行为积累,最终形成物质的纯粹性,并以此纯粹性构筑精神高度。

煤球(Ryan Matthew Mitchell)《独⽯虚空》系列在展览现场

煤球Ryan Matthew Mitchell 《独⽯虚空:粉》

70×45×130cm 陶瓷 2023

美国艺术家煤球(Ryan Matthew Mitchell)《独石虚空》系列是一种尝试摆脱陶瓷中僵硬形态的努力。作品的创作原料取材于陶瓷碎片。传统中的陶土被塑造成符合人类需求或文化表达的形式:茶盏、花瓶、雕像、烟灰缸……在窑中烧制后,泥土与文化被转化为一种新的存在——陶瓷。而最终,它们又经历了破碎、被抛弃,成为脱离原始语境的碎片。曾经的形态消失殆尽,而在艺术家手中成为抽象而极具有表现力的新形态。被去除文化框架陶瓷,在艺术家创作中浮现更多潜能。

Richard Garrett Masterson 《橙辉尖塔》

49×36×95cm 龙泉高温烧制陶器 2024

Richard Garrett Masterson 《栖鸟》

34×28×47cm 龙泉高温烧制陶器 2024

美国艺术家Richard Garrett Masterson则试图通过陶瓷来呈现自然界中岩石的生命力。撕裂的黏土板片构筑形成成了抽象的面与曲线,陶泥这一原本充满文化温度的材料在美国艺术家手中,与西方现代雕塑产生遥远对话,同时人为制造的裂纹留下人类直觉的印记。在陶泥中,艺术家的意识与潜意识得以自由呈现。

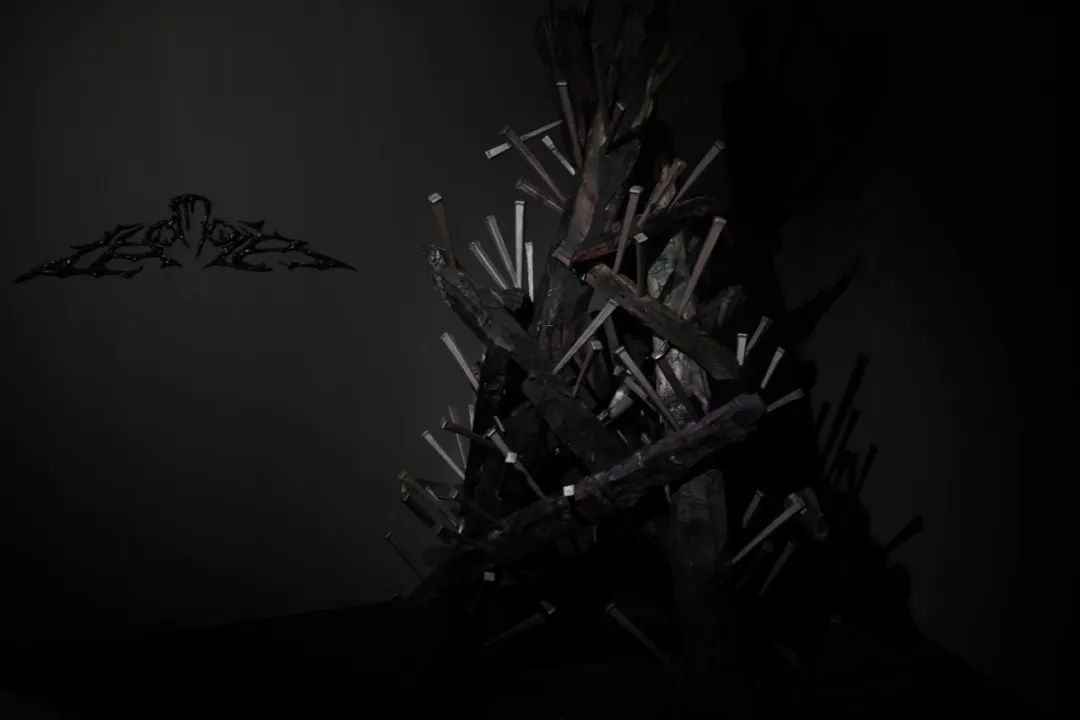

周褐褐《真金属》

248×160×115cm 木、龙泉青瓷 2024

中国艺术家周褐褐的参展作品《真金属》中,艺术家运用龙泉本地特有的铁胎泥,通过注浆、拼接、手工雕刻与打孔,创作出一百余枚陶瓷“铁钉”以回应这片土地上质朴而强韧的力量。在艺术家眼中,变幻后的陶瓷成为击碎禁锢与束缚、摧毁虚伪与怯懦的抽象力量。

形与意之间

立足当下的方法论

器物有形,而意无形。有形的器物历来被视为意义的载体。形式凝练的原始彩陶承载着是族群集体意识;商周的青铜从造型到纹案无不传达神权威慑;陶瓷作为传统器物,在传统与文化的塑造中,形与意之间被认为存在必然的关联,进而形成了意义稳定的符号系统。而进入现代社会,传统中形意之间的界限逐渐消解,甚至在艺术领域,形式与内涵之间的关系被彻底颠覆,也让器物从社会的附庸,成为主体精神的张扬。

这个过程中,陶器这一器物见证了技艺高超的手艺人向有着主体意识的艺术家转变。其中既承载人类作为创造者认知世界的方式和创作方法论的多样性,同时陶瓷这一材料的选择也承载了文化语境与社会议题,成为观念批判的切口。当人类社会迈入人工智能时代,形与意的关系或将面临更深刻的哲学拷问,当形可由算法无限生成,意义的锚点将如何重新确立?这或许能从艺术家运用陶瓷的探索中找到答案。

耿雪 《米开朗基罗的情诗》(视频截图)

19min 影像作品 2015

艺术家耿雪的影像作品《米开朗基罗的情诗》中,艺术家以文艺复兴时期米开朗基罗的诗歌作为字幕与自己的行为相对应,试图传递给观众特别的情绪和想象。米开朗基罗的雕塑用“凿”的方式留下他的“痕迹”,艺术家不使用工具,而是用双手来推揉柔软的瓷泥,艺术家在泥土里不断留下手的“痕迹”,泥土也在她的手上沾满了自己的“身体”。影片像一部雕塑教学片,但按部就班的工作流程与微妙的情绪混在一起,充满女性的冷静与力量、情欲与暴力的冲突感。

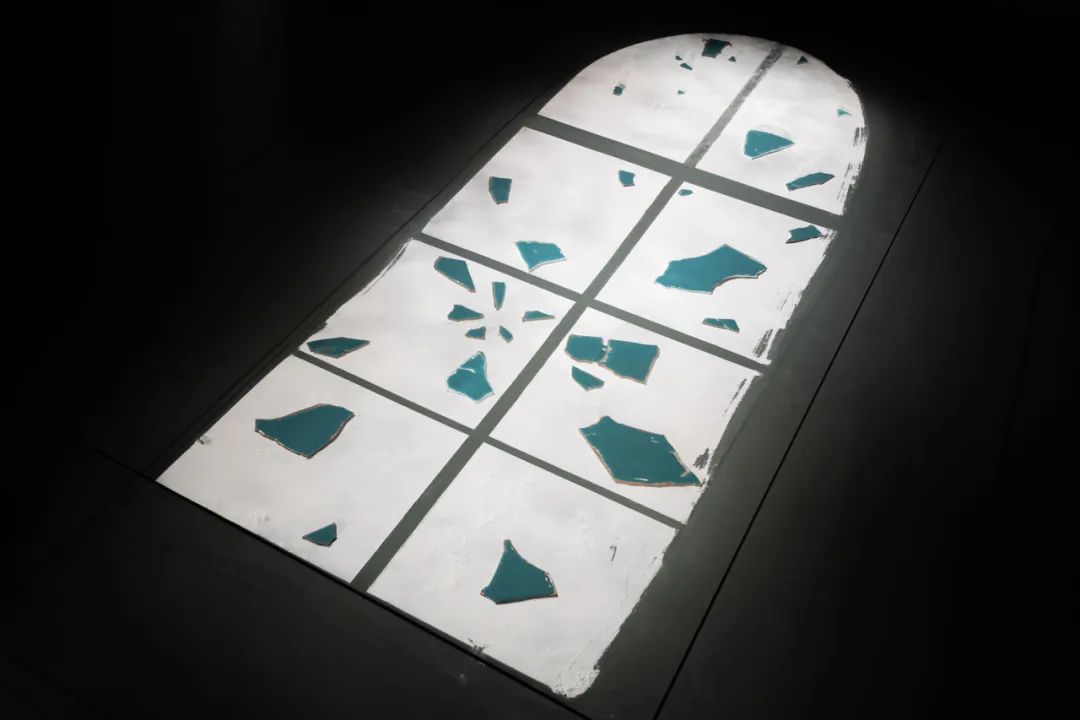

洪浩 《物境》系列于展览现场

洪浩 《物境之十四》

89×137cm 古瓷片、烤釉、丙烯、画布 2021

艺术家洪浩的参展作品《物境系列》中的宋代瓷片是艺术家购自拍卖行,它们曾是窑火中的残次品,是被先人击碎掩埋的"无用之物"。千年后,它们在资本逻辑中完成价值异化——从文明的碎骨成为可供交易的文物标本。艺术家在创作中刻意放大其断裂属性:用釉料在瓷片上书写,复入窑炉淬炼。高温使文字发生流变、晕散甚至湮灭,被隐秘、消解的语言表达,如同历史对记忆的修辞篡改。那些被遮蔽的文明创伤与当代符号,在釉面结晶层中形成新的地质年轮。

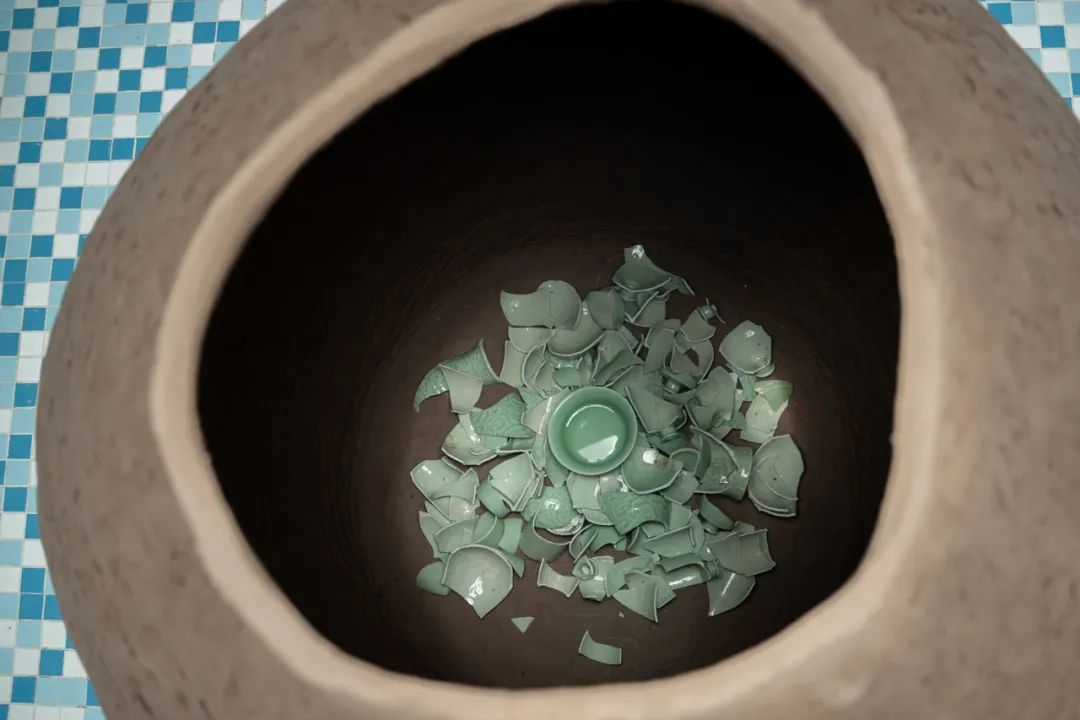

陆斌 《大悲咒-2025》

1800×1800×35cm 瓷土、混凝土 2025

艺术家陆斌作品《大悲咒-2025》中,借鉴历代龙泉瓷器的经典器型,通过特殊工艺,使瓷器在烧成后于展览现场自动开裂破碎。艺术家企图引导观者思考传统与现代的碰撞,以及辉煌与衰败的交替更迭。

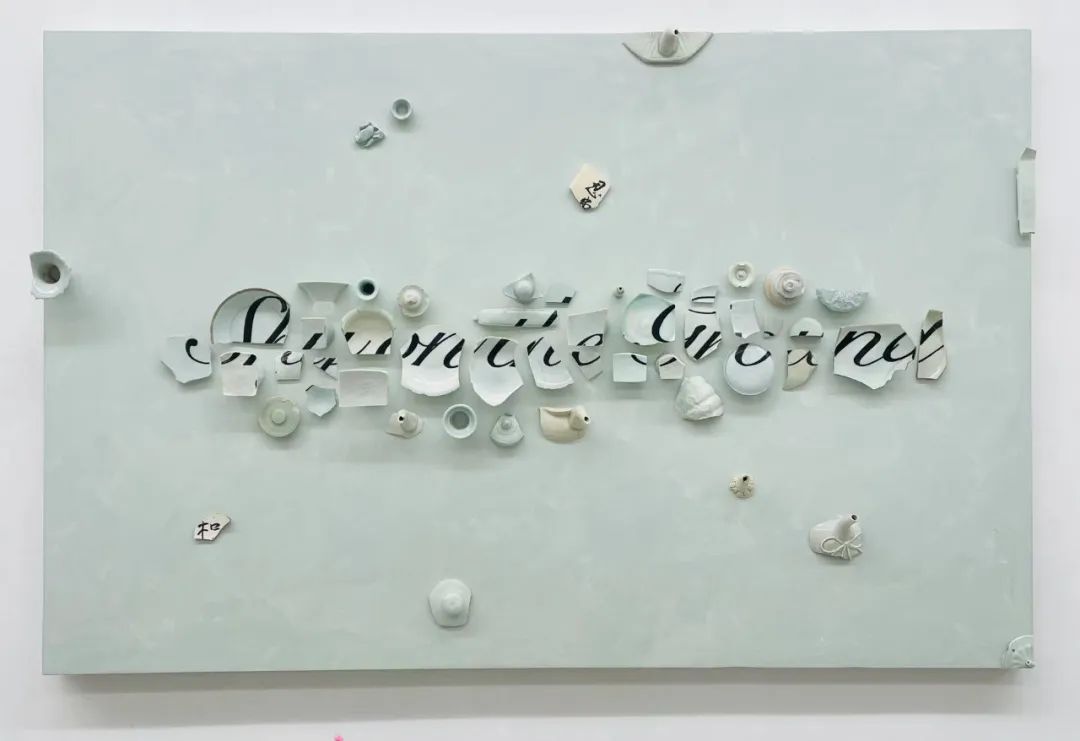

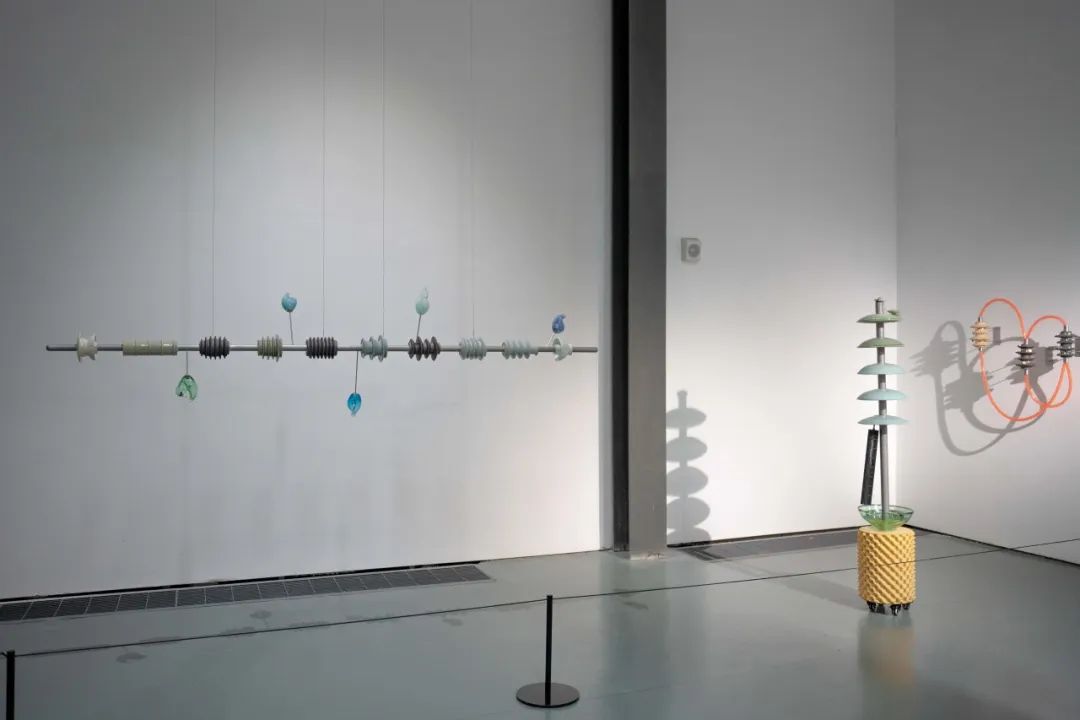

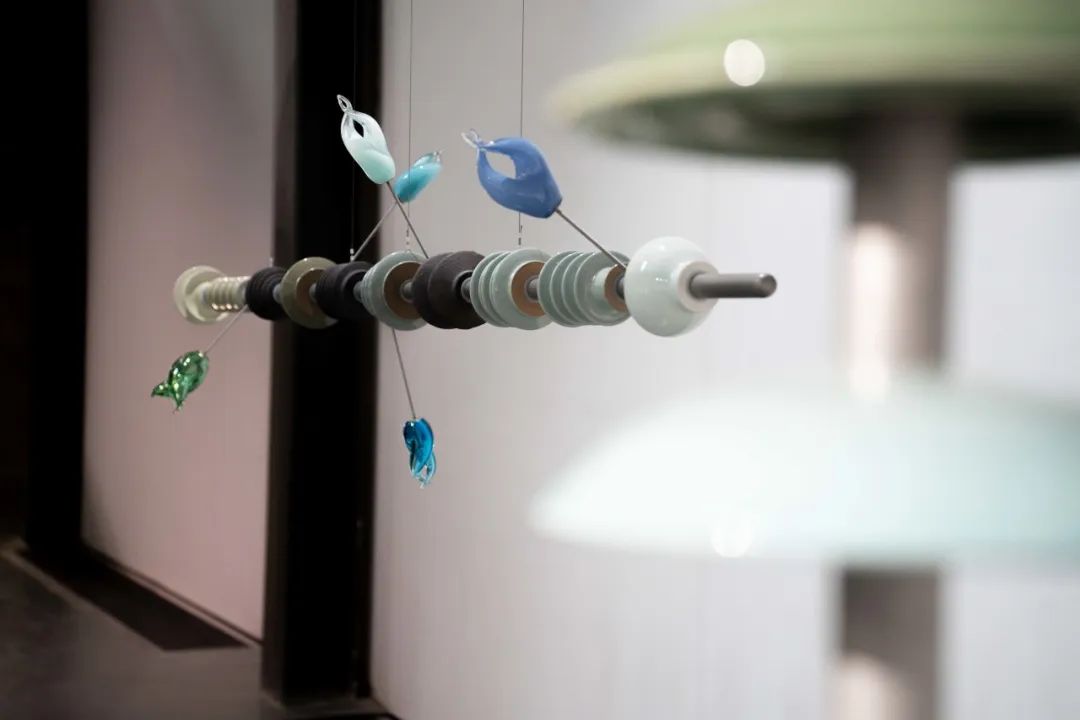

谢文蒂 《一些萦绕我心头的物什》

66.5×300×56cm

泥胎、青釉、吹制玻璃、金属、钢丝绳 2025

艺术家谢文蒂参展作品《一些萦绕我心头的物什》的灵感攫取于龙泉本土居民的日常生活:电线杆上串的“糖葫芦”竟是陶瓷制成,老街居民楼底竹竿削成的衣架随处可见;街边的撑伞杆插在混凝土浇筑的随意容器里;拖把被搁在倒扣的塑料筐上沥水……这些看似随意搭建的“临时构造物”,实用得恰到好处,优美得毫不费力。艺术家利用龙泉的泥胎、青釉、吹制玻璃、金属、钢丝绳及拾得物等重新组合,呈现出当代龙泉留在她心中留下的印记,在轻松而似曾相识的氛围中,材料被转化的恰到好处。她的创作中,陶瓷不再是现代化社会中冰冷的零部件,而成为小镇生活场景的诗意想象。

谢文蒂 《一些萦绕我心头的物什》(局部)于展览现场

纯粹观念

陶瓷引发的“形而上”

观念的革新实际在不断推动着材料的实验。在本次展览中,陶瓷的物理属性与语义的多义性共同构建着观念。当代艺术家们不断尝试将陶瓷这一传统材料的物质性彻底转化为当代观念中的美学语言。此时,观念艺术创作并非否定材料,而是通过材料的重构实现观念的自洽。

厉槟源 《谣言》于展览现场

厉槟源 谣言

14×24×50cm

黄铜、陶瓷、羽毛和铸铁底座 2019

艺术家厉槟源参展作品《谣言》用一杆利箭穿刺由陶瓷制成的舌头,被钉在印有展览前言的墙壁上。喉舌作为言语和表达的象征,被利箭刺穿,艺术家提示了无处不在的言论审查和控制。在当今的网络环境中,真相和谣言之间的界限越来越模糊,言语再次成为网络辩论中的武器——那根无形的利箭在我们的日常生活中却无处不在,无法防范。

甘浩宇 《数沙者》于展览现场

340×300×240cm

蚯蚓排泄物、太阳聚光烧成陶瓷、金属、镜面、软管、电路板、电机、泥浆 2024

艺术家甘浩宇的作品《数沙者》灵感源于古希腊数学家阿基米德探讨"如何用沙粒填满宇宙"的著作《数沙者》。作品以阿基米德螺旋为形态去象征蚯蚓的器官,艺术家将蚯蚓粪便为原料,运用太阳聚光烧成技术,将过剩的太阳能量进行奢侈性耗费,使得卑贱的排泄物获得了净化。装置运转时,陶土块在螺旋轨道中循环升降,如同永不停歇的宇宙沙漏。是对现代农业过度开发的隐喻,也是对人类文明宿命的沉思:我们何尝不是宇宙中的"数沙者"?我们如何在创造与消耗的轮回中寻找平衡?当阳光在釉面上折射出星辉,或许答案就藏在蚯蚓肠道般朴素的螺旋曲线里——那些被遗忘的原始智慧,正等待被重新照亮。

宋志峰 《熵虚》

龙泉青釉、破碎泥片、阿莫西林粉末

400×80×15cm 2025

艺术家宋志峰的参展作品《熵虚》用破碎陶泥、龙泉青釉和阿莫西林粉末三种材料,构建了一个充满象征意义的治愈空间。陶泥自然开裂的痕迹被流动的釉质温柔包裹,尖锐的裂痕转化为温润的玉石纹路;铺洒地面的药粉在暗处发出冷光,形成理性与感性的对话场域。作品意图为后疫情时代提供一种美学治愈范式,重新诠释了创伤、修复与超越的关系。

碰瓷——龙泉望瓯·陶溪川的一次事故

Crashing Ceramics: An Accident at Longquan Wang'ou & Taoxichuan

艺术家:

陈小丹 (Chen Xiaodan) ,Clarissa Falco (意大利),Elysia Athanatos (塞浦路斯),冯峰 (Feng Feng),甘浩宇 (Gan Haoyu),耿雪 (Geng Xue),洪浩 (Hong Hao),jujuwang (美国),厉槟源 (Li Binyuan),林岚 (Jaffa Lam, 香港),刘建华 (Liu Jianhua),柳溪 (Liu Xi),陆斌 (Lu Bin),Marc Leuthold (美国),煤球 (Ryan Matthew Mitchell, 美国),Patty Wouters (比利时),Richard Garrett Masterson (美国),宋志峰 (Song Zhifeng),孙月 (Sun Yue),Susan Kooi (荷兰),Tobias Kvendseth (挪威),田元吉 (Wongil Jeon, 韩国),肖丽 (Xiao Li, 日本),谢文蒂 (Xie Wendi),杨心广 (Yang Xinguang),于朋 & 杨国媛 (Walter Yu 德国 & Kerry Yang),张爽 (Stella Zhang, 美国),周褐褐 (Zhou Hehe),周洁 (Zhou Jie)

按姓氏拼音排序

LISTED ALPHABETICALLY BY SURNAME

主策展人:冯博一(Feng Boyi)

策展人:李宜斐(Li Yifei),高文建(Gao Wenjian)

展览总监:冯俊(Feng Jun)

展览统筹:刘瑞(Liu Rui)

开幕式:2025年5月1日(May 1, 2025)

展期:2025年5月1日-8月1日(May 1 - August 1, 2025)

地点:龙泉望瓯·美术馆(Longquan Wangou Art Museum)

主办:

龙泉市文化和广电旅游体育局(Longquan Municipal Bureau of Culture, Radio, Television, Tourism, and Sports)

承办:

龙泉望瓯文化发展有限公司(Longquan Wangou Cultural Development Co., Ltd.)

龙泉望瓯·美术馆(Longquan Wangou Art Museum)

协办 Co-organizer:

望瓯艺术中心(Wangou Art Center)