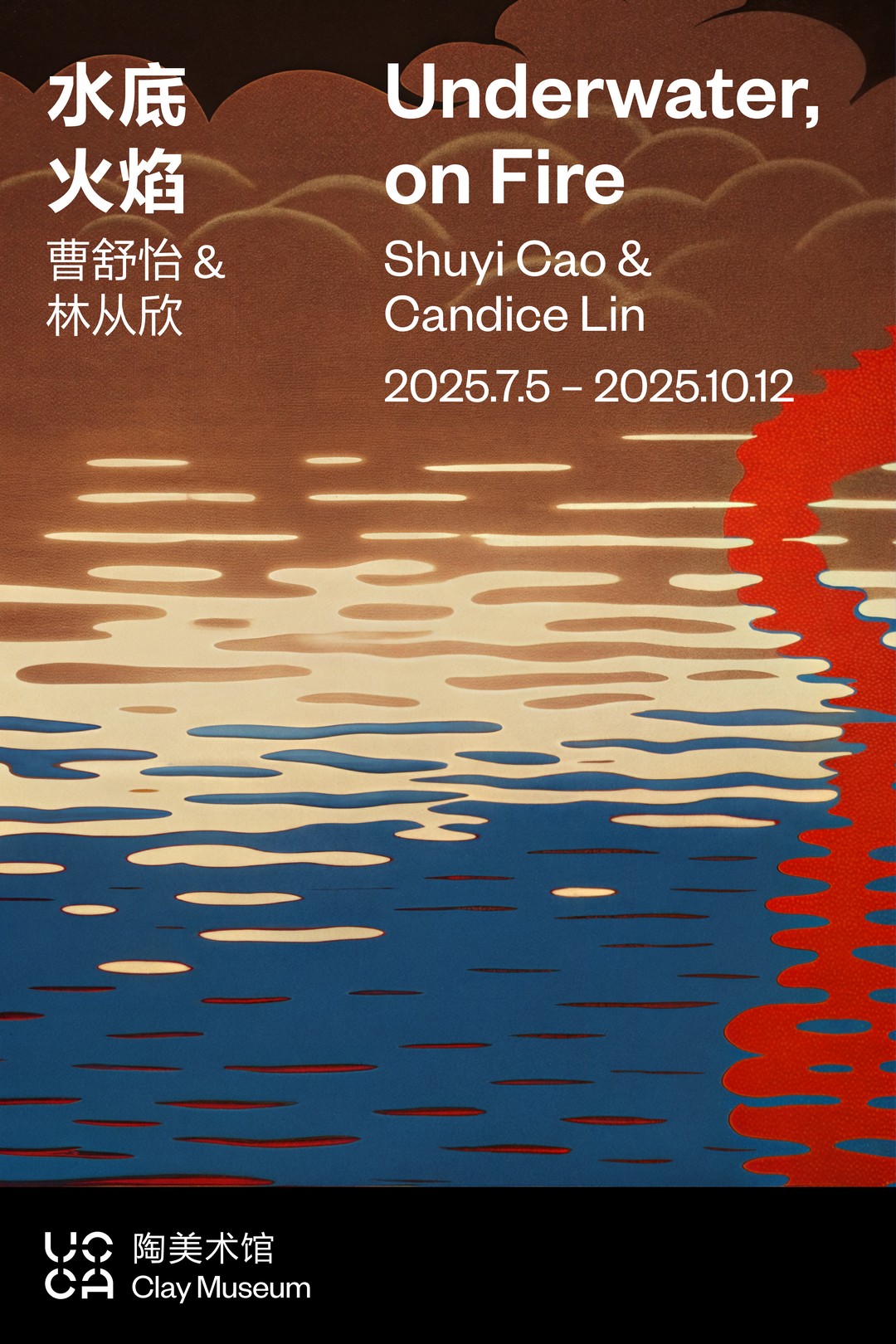

2025年7月5日至10月12日,UCCA陶美术馆呈现“水底火焰”,展出艺术家曹舒怡(1990年出生于中国广州)与林从欣(1979年出生于美国马萨诸塞州)的新近创作,其中包括UCCA尤伦斯当代艺术中心特别委任创作的场域特定作品。展览通过两位艺术家围绕陶这一古老媒介而展开的全新创作实践与生动对话,深入探讨了物质转化、时间流变与神话叙事的主题。通过本次展出的雕塑、装置及影像作品,林从欣与曹舒怡的艺术实践既唤起远古神话的意象,又投射未来图景,引领观众反思人类活动、资源开采技术与环境间的复杂共生关系。本次展览由UCCA策展人栾诗璇策划。

“水底火焰”展览现场,UCCA陶美术馆,2025。

两位艺术家因驻留而熟识,创作实践均围绕物质的流转与创伤经验展开:曹舒怡关注生物与地质层面之间的转化,探索隐秘的地质创伤;林从欣则植根于与殖民贸易及离散经历相关的历史创伤。“水底火焰”构建了两个彼此回应、互为镜像的场景,这些场景源起于陶瓷的生产、烧制过程中五行的演变与转化,也是艺术家们关于水与火如何改变物质形式而展开的深入想象。这些想象进一步串联起由人类对物质的欲望所引发的一系列行动——考古、开采、水利、锻造等,最终落脚于对神怪图像、神话传说生成机制的大胆推演。

“水底火焰”展览现场,UCCA陶美术馆,2025。

林从欣的近期创作深入探究了多元物质材料如何塑造历史与当代贸易模式、劳动实践及地缘政治格局的演变轨迹。由UCCA特别委任创作,林从欣在本次展览中以“铁”与“火”为核心意象,构建了一座巨型龙形装置——《世界魂灵(铁衔尾蛇)》(2025),融合了宜兴传统龙窑的造型与象征永恒循环的衔尾蛇意象——蛇噬其尾,喻示循环而非线性的时间维度。《世界魂灵(铁衔尾蛇)》聚焦赋予宜兴紫砂独特绛紫色泽的铁元素,由含氧化铁的宜兴陶土制成,部分经过烧制,部分则是生陶坯。造型昭示了宜兴作为紫砂器制造中心的商业史脉络,其铁元素既象征人类意志力量,同时又是构成躯体的矿物成分,由此将创作延伸至更为普世的层面。受兰斯顿·休斯1938年诗作《殉难少年》中描述年轻抗争者们“热血含铁”意象的启发,艺术家为作品注入了祭献意象,添加的陶土小构件仿佛为安抚“铁之恶魔”而置的供品。

“水底火焰”展览现场,UCCA陶美术馆,2025。

两组织物作品《恐怖/风土》(2025)与《物质/欲望》(2025)悬挂于《世界魂灵(铁衔尾蛇)》上方,以编织文字直指人类对自然资源永不餍足的渴求。作品标题中的拉丁语与法语词汇指涉母性、子宫、暴力与土地。两幅织物均以昔日珍贵的靛蓝染料上色,体现了林从欣对物质欲望驱动人类文明进程的关注,这种欲望常伴随暴力与动荡。正如钴、锂等自古用于陶瓷制作的矿物,如今正因其在电子科技产业中的关键角色而延续了资源争夺的历史轨迹,成为新一轮全球冲突与动荡的源头。

“水底火焰”展览现场,UCCA陶美术馆,2025。

邻窗而置的《日时》(2022)延续自林从欣十年前的声音装置作品《终极哲学沉思录(论证一种共同进化、自发衍生、寄生的未来之可能性》。此前的作品探讨了人类与其他物种的联结或将促使我们重新审视自己的身体,新作《日时》同样呈现了多个旋转铜盘及其倒影,但通过探讨地质、宇宙与神话等更宏大的时间尺度,进一步消解人类中心主义。铜盘上蚀刻有神话生物与古老符号,部分源自艺术家近似自动绘画的创作过程,部分则明确指涉特定的时间认知体系,如暗喻全球贸易网络与资本主义时代的图案,以及令人联想到古代计时器或星图上的纹饰,提示观众曾有更为松散、奇异的时间观,已在“进步”的名义下被淘汰。

“水底火焰”展览现场,UCCA陶美术馆,2025。

曹舒怡则基于近期对于不同文化语境中水神形象和信仰的研究,将一号展厅重新想象为一座水底神殿,一个介于中国神话“水晶宫”与考古现场之间的空间结构。它既保有前现代宗教仪式的痕迹,又显露出某种未来主义气息。蒂凡尼镶嵌玻璃作品《太阳研究所 #1》(2025)和《太阳研究所 #2》(2025)均由UCCA尤伦斯当代艺术中心委任创作,创作灵感源自艺术家探访乌兹别克斯坦塔什干郊外世界第二大太阳炉实验基地的经历。作品通过太阳炉与绿藻——同样以太阳为能量核心的异质系统间的类比,探讨了宏大工程与原始生命体的主题,而太阳炉实验基地的技术野心与玻璃材质本身的脆弱质地之间则构成吸引人的张力。嵌于金属网格中的彩绘玻璃圆盘,其灵感源自十九世纪博物学家恩斯特·海克尔所绘制的具有重要进化史意义的绿藻属图像。

“水底火焰”展览现场,UCCA陶美术馆,2025。

二楼展厅中央的一系列作品展现了曹舒怡一直以来对于考古学作为跨越时空共鸣发生通道的兴趣。《塔珊》(2025)、《石娲》(2025)、《蛇胄》(2025)、《岩母》(2025)与《棘花》(2025),5件雕塑呈环形陈列,均以紫砂陶泥烧制,并施以不同釉料模仿地质物质。这些杂交共生体融合了微生物、古生物化石的形态与来自不同文化的神话图腾元素。《断裂之地》(2025)散落于雕塑四周,由12块陶板组成。浮雕上的装饰难以辨别是微观生物,抑或大型生命体的一鳞片爪。这些用途不明、仿佛建筑残垣的陶板,不禁引人沉思:如今随着科技文化的发展,我们是否也正在编织一个失去惊奇与想象、未知变得稀缺的未来?

“水底火焰”展览现场,UCCA陶美术馆,2025。

陶土高温烧制的“帕布里特”系列(2022-2023)错落分布于两层展厅之中,它们形似骨骼遗存,由艺术家拆解并糅合多种古老生物元素创作而成。模糊的解剖形态暗示自我与异质边界的消弭。曹舒怡在研究过程中偶然读到一篇古生物学论文,其中的专有名词——“帕布里特”意指被掠食者捕获却未进入消化道的不同生物的残骸混合于一起形成的化石。受此启发,艺术家虚构了数件“帕布里特”,试图通过此方式“封存不同物种之间既残暴又亲密的关系”。

“水底火焰”展览现场,UCCA陶美术馆,2025。

展览最后以实验纪录片《天降之水》(2025)结尾,引领观众回归一系列伪考古探寻的起始现场,正是这些探寻催生了后续作品如《太阳研究所 #1》与《太阳研究所 #2》的创作。该片在乌兹别克斯坦实地拍摄,围绕艺术家在已消逝的咸海实地探察时遇到的考古学家、生态学家与经济学家,交替使用英语与俄语进行的碎片化对话展开。这些基于真实访谈重构的对话,话题涵盖1937至1991年苏联时期花剌子模考古民族志远征、咸海消亡、荒漠化治理、古代水神信仰,以及当代文明可能遗留下的神话想象。通过中亚荒原的诡谲地貌与泛黄照片等交错的影像,多重对话线索相互交织,艺术家借此探问:人类对科学干预的执着如何催生矛盾后果?当人类以调研记录为手段试图掌控自然时,我们是否也正无意间迈向自身的毁灭?

“水底火焰”展览现场,UCCA陶美术馆,2025。

“水底火焰”基于UCCA陶美术馆的独特场域,通过林从欣与曹舒怡所构建的互为镜像且融合古老仪式、科学探索与工艺实践创新的场景,呈现了二位艺术家对陶这一媒介独特而彼此呼应的艺术实践,试图超越陶瓷以单一物件或器具为核心的创作和呈现范式,聚焦并发掘该媒介自身的叙事潜能。

关于艺术家

曹舒怡

1990年出生于中国广州,分别于2013年和2016年获得复旦大学法学学士学位和公共管理硕士学位,于2018年获得帕森斯设计学院艺术硕士学位,现工作和生活于纽约,并担任普瑞特艺术学院访问助理教授和“跨物质实验室”创始人。曹舒怡的艺术实践以炼金术式的方式探索了物质、材料与知识之间的渗透与转化。通过考古学议题与生态虚构叙事,她思考科学、技术文化与宇宙观之间的多元关联。她的多媒介雕塑与装置作品横跨宏观与微观尺度,涉足人类、非人类及超人类的世界。其创作方法融合动态时空变化与物质嬗变——从自然物质的组合,到采用自然黏土、沙粒、矿物与土壤元素的陶艺与玻璃制作,再到3D打印与虚拟环境模拟等数字制造技术。通过结合手工艺品、技术构件与动态影像,她创造出虚实交织的矛盾化石,作为沉思地质创伤、跨身体生态与史前未来性的入口。

她的近期个展包括“蜿蜒,没有彼岸”(Gathering画廊,伦敦,2025);“当大海敞开时”(Island画廊,纽约,2024);“不整合层之炽”(第11届国家当代雕塑双年展,魁北克,2024);“软流”(“蜂巢·生成”上海空间,上海,2023)。她的双人展包括“嬑形陌客”(Para Site艺术空间,香港,2023)。部分群展包括“掘地”(橙县艺术博物馆,科斯塔梅萨,2025);“南方故事”(和美术馆,佛山,2023);“放逐之地”(阿那亚艺术中心,北戴河,2023);“剧变生态”(现代汽车文化中心,北京,2023);“不准停电”(明当代美术馆,上海,2021);“重塑”(今日美术馆,北京,2021);“话语”(NARS基金会,纽约,2021)。她曾在马萨诸塞当代艺术博物馆、纽约新美术馆NEW INC、加拿大班夫艺术中心、广东时代美术馆和上海当代艺术博物馆担任驻地艺术家。

林从欣

1979年出生于美国马萨诸塞州,分别于2001年和2004年获得布朗大学学士学位和旧金山艺术学院艺术硕士学位,现工作和生活于洛杉矶,并担任加州大学洛杉矶分校艺术系的副教授。林从欣是一位跨学科艺术家,其创作涵盖装置、绘画、影像及有机媒介(如霉菌、菌菇、细菌、发酵物质与污渍)。她通过殖民史与流散史,探讨表征政治与种族、性别及性向议题。

她的近期个展包括“动物丈夫”(Talbot Rice美术馆,爱丁堡,2024 );“工厂里的锂性情魔”(Canal Projects,纽约,2023);“渗透、腐烂、休憩、哭泣”(沃克艺术中心,明尼阿波利斯,2021),此展亦巡展至哈佛大学Carpenter视觉艺术中心(剑桥,2021)和加州伯克利美术馆和太平洋电影资料馆(伯克利,2022);“猪仔叹和毒物赋”(Govett-Brewster美术馆,新普利茅斯,2020),此展亦巡展至广东时代美术馆(广州,2021)和斯派克岛当代艺术中心(布里斯托尔,2022)。部分群展包括第59届威尼斯双年展“梦想之乳”(威尼斯,2022);Prospect.5 三年展“昨天我们说明天”(新奥尔良,2021);第14届光州双年展“柔弱如水”(光州,2023);第13届光州双年展“意识燃起,精神振奋”(光州,2021)。她曾获众多奖项,其中包括2024年Ruth Award奖、2023年Arnaldo Pomodoro雕塑奖、2022年Gold Art Prize奖和2019年Joan Mitchell基金会奖等。她的作品被包括洛杉矶县艺术博物馆、洛杉矶当代艺术博物馆、所罗门·R·古根海姆博物馆和沃克艺术中心等多个公共机构收藏。

UCCA陶美术馆

UCCA陶美术馆聚焦当代陶艺文化,致力于探索和展现“陶”这一媒介在当代艺术表达中的多元潜能。坐落于享有“中国陶都”美誉的江苏省宜兴市,地处重新焕发活力的丁蜀镇陶二厂文化街区的核心区域,UCCA陶美术馆由隈研吾建筑都市设计事务所设计,总建筑面积为2400平方米,是建筑师隈研吾首次使用陶土作为主要材料的建筑作品。场馆外立面采用手工烧制的陶板,自然渐变的窑变色彩灵感来源于宜兴自宋代启用的紫砂。秉承UCCA的全球艺术视野,根植于宜兴独特的文化遗产和数千年的制陶历史,UCCA陶美术馆的展览与相关活动不仅聚焦国内外艺术家以陶瓷为媒介的当代艺术实践,更提供了广阔的文化语境,以促进中国陶艺文化与世界的交流和对话。作为宜兴市首家当代艺术机构,UCCA陶美术馆于2024年10月对公众开放。

ucca.org.cn