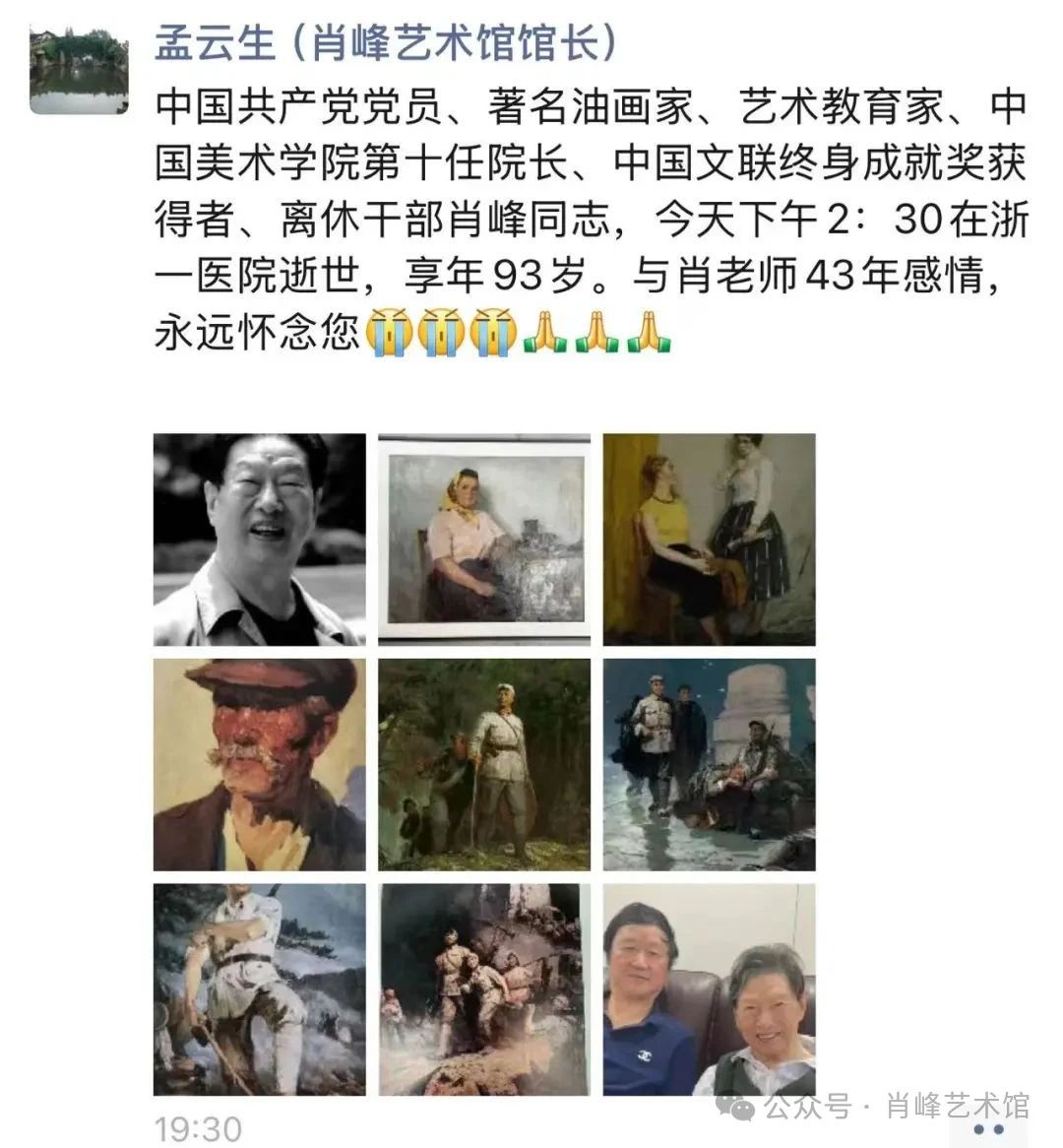

据中国美术学院公众号,7月8日14时30分,中国美术学院原院长、著名艺术家肖峰在杭州逝世,享年93岁。就在今年3月1日,肖峰的妻子、著名艺术家宋韧逝世,生命同样定格在了93岁。4月9日,肖峰艺术馆开馆之际,也是“时代之子——肖峰、宋韧艺术展”开幕,93岁高龄的肖峰先生坐着轮椅来到现场,向艺术馆捐赠了与妻子宋韧二人80年里创作的503件代表性作品。

肖峰,1932年出生于江苏。1960年毕业于苏联列宾美术学院。曾任中国美术学院院长、浙江省文联副主席、浙江省美术家协会主席、全国政协委员、全国文联委员、中国美术家协会副主席、中国油画家协会副会长。代表作品有油画《辞江南》《创业的年代》《战斗在罗霄山上》《乘胜前进》《拂晓》等。2024年,肖峰被授予“中国文联终身成就奖”。

肖峰擅长油画,其画造型坚实,运笔豪放与工细相间,色彩和谐高雅,尤以善用银灰调子见长。所作历史画,多取材于早年亲身经历,富于真情实感,亦喜作人物、风景。主要作品有《辞江南》《战斗在罗霄山上》《拂晓》等,出版有《肖峰·宋韧油画集》《谈艺论美》等。1995年获法国文学艺术杰出贡献勋章。

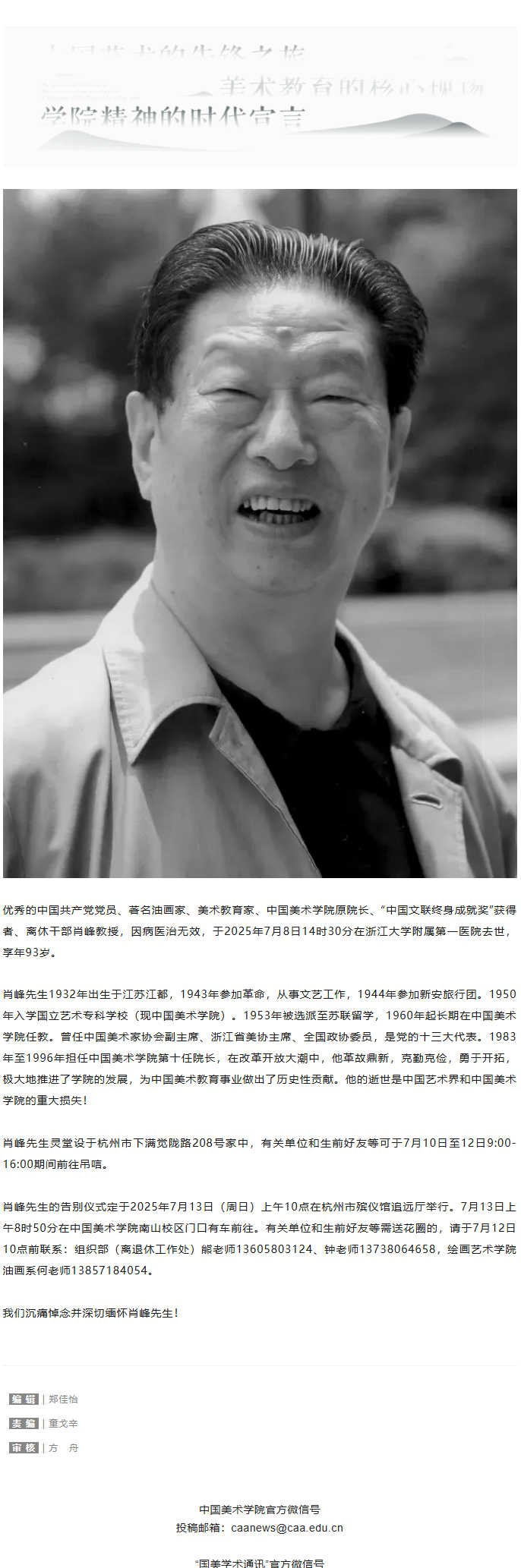

中国美术学院官方公众号截图

93岁高龄的肖峰先生坐着轮椅来到“时代之子——肖峰、宋韧艺术展”现场

中国美术家协会主席范迪安

悼文

肖峰先生的逝世,是中国美术和美术教育事业的重大损失!肖峰先生是坚定的无产阶级文艺战士,作出杰出贡献的革命美术家和美术教育家。他怀抱崇高的文化理想,从经历革命战争到走向新中国,从前往苏联学习到走上美术的领导岗位,毕生坚持艺术为人民服务的信念,以大量作品表现革命历史和祖国建设,讴歌革命先辈和劳动群众,寄正义于丹青,融诗意于豪情,彰显了意涵深邃、意境宽远的独特品格;他为美术教育的发展沤心沥血,立时代之潮头,尽开放之胸襟,推动改革时代的美术教育形成新的格局,以"大先生"的为师风范培育培养了一大批优秀美术人才;他为全国美术事业的发展着眼大局,前瞻思考,把握方向,守正谋新,是美术界由衷敬重的领导人物;肖先生给我等晚辈最深的印象是他爽朗的笑容,他的笑容体现了对世事的洞察,包含着乐观与豁达,传递着宽容与温度,是一代美术家、美术教育家胸怀宽广和从容自信的标志。悲悼之际,敬愿肖峰先生乘鹤西去,臻达永恒的生命高峰!

中国文联副主席、浙江省文联主席许江

悼文

肖峰先生千古

神飞扬,思浩荡

力主中华艺术摇篮

图画卷,绘风彩

精创江南赤子篇章

学生许江、施慧

泣挽

肖峰:部队走出来的美院院长

中国文化报 | 冯智军

年过八旬的肖峰精力依然旺盛,刚刚结束胶东半岛一个革命纪念馆的筹划设计工作,又匆匆赶回杭州参加中国美院85周年校庆展,同时还为个人的艺术馆而准备着文献资料与书稿……兼任着多个社会职务的他,总是闲不住。

闲不住的肖峰仍然尽量坚持每天动动画笔。时间长就画油画,时间短就画写意、练书法。虽然他笑称为了应酬而不得不捡起毛笔,但在他的作品中,看得出他对艺术的虔诚,以及他对油画民族化的思考。

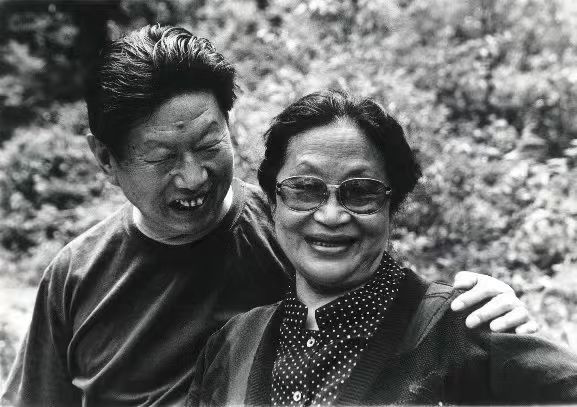

艺术家肖峰与宋韧,摄影:肖鲁

肖峰一家四口,四位艺术家:肖峰和其夫人宋韧都已经从艺60余年,在中国艺坛享有盛誉。而他们的两个女儿肖鲁、肖戈,也在当代艺术中颇有名气。肖峰笑着说:“我们这个家很多元,我们和女儿两条路,我们是学院派,她们是现代派,但不矛盾,都在求美的地方统一起来,去年还在新加坡做了一个家庭画展。”

抗日战士转学艺术

肖峰出生于一个革命家庭,父亲、大哥、二哥先后参加革命,小小年纪的他进入了苏中的抗日学校——江都简易师范。受哥哥的影响,他将自己的名字余洪庆改为肖峰,这一改一直用到今天。

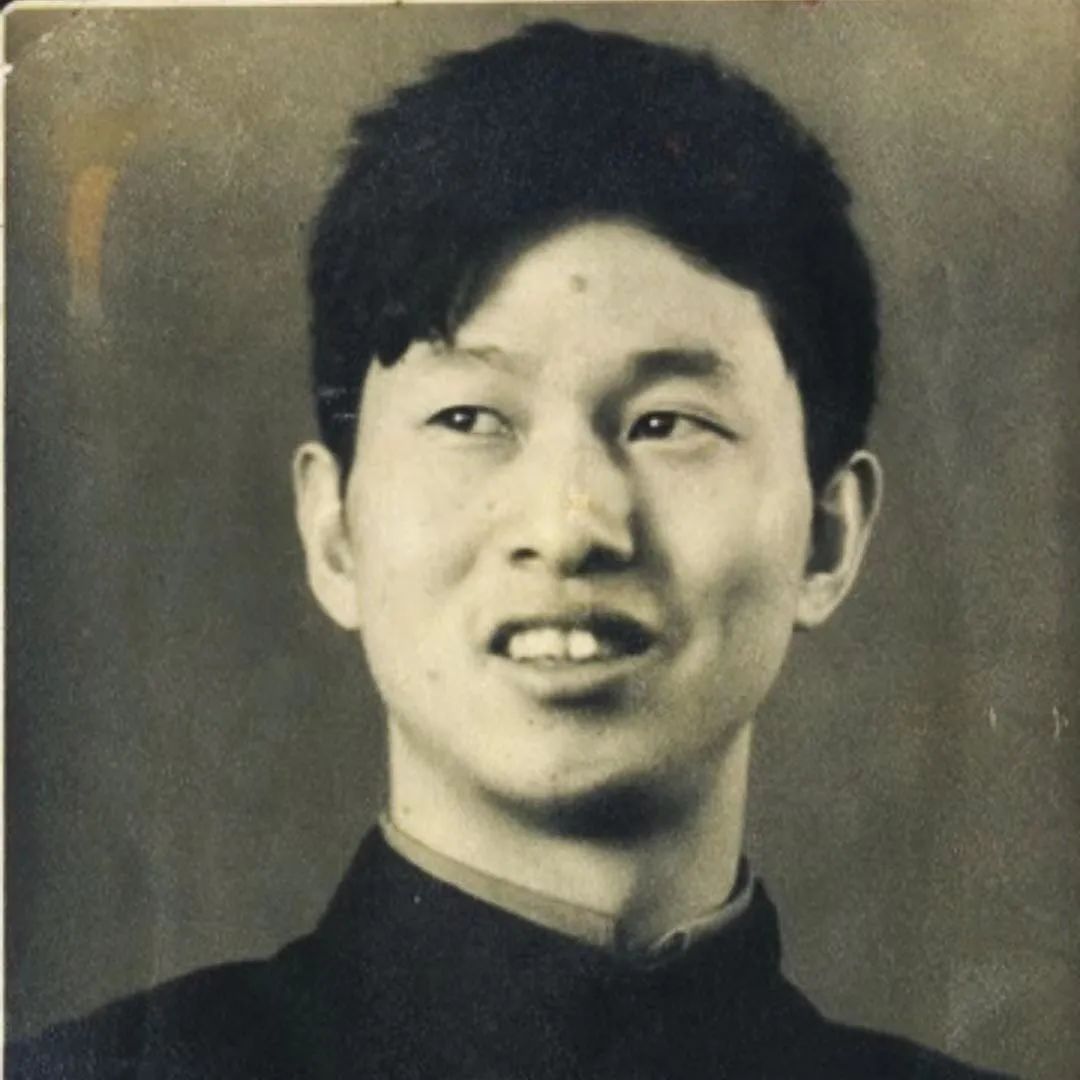

1953年,肖峰的照片

1950年,肖峰与王德威等7位新安旅行团美术队的战友进入杭州国立艺专学习。虽然在部队里因为宣传的需要,速写和连环画已经画得很出色的肖峰,却是第一次开始接受正规的素描和色彩训练。“第一次画人体的时候,我们几个战友一看怎么是女的,还没穿衣服,吓得马上就退出来了,心里还想着‘三大纪律八项注意’,后来硬着头皮画,躲在后边也不敢看模特,就比着前边同学画的临摹。”肖峰回忆。

刚入学的时候,肖峰和他的战友们成绩是倒数几名。“我们很着急,部队的学员怎么能够落后呢?就拼命学,每天只睡三四个小时,晚上在路灯下看画册、看艺术理论等,早上4点半起床锻炼,然后继续画。”入校后一年,被庞薰琹称为“拼命三郎”的肖峰,成绩已经在班级里排进了前几名。这时的肖峰还是学校党支部的青年委员,和同学老师们的关系也非常融洽。“那时经常有各种运动和整风,像倪贻德、莫朴等写检讨不内行,我是从部队出来的会写,就帮他们写,他们念了马上就通过了。”

“拼命三郎”留学苏联

1953年,肖峰和全山石考入留苏预备班后,肖峰又开始了新一轮的“拼命”——拼命学习俄语,肖峰用“打仗”形容的这段岁月里,他每天要背200个单词。时至今日,肖峰还能用俄语唱当时他们离别中国时的歌《再见吧妈妈》。

肖峰留苏岁月

1954年,肖峰等人踏上了留苏的道路。“我和林岗在一个班,第一张画是静物,我们班有一个同学从7岁就学画,他的那张作品画完就被俄罗斯博物馆收藏了。我们感觉差距非常大,就拼命画,吃完晚饭后,我们继续画到晚上12点以后。这样从一年级的成绩4分左右,到了三年级时就拿到5分了。刚开始我们都是请苏联的同学帮我们指点一下、改改画,后来就成了他们拉我们去帮着改画了。”

除了学院课程外,“列宁格勒有270多个博物馆,有太多值得学习的东西了。像冬宫博物馆的藏品,如果一个人从生下来开始看,每个展品前看半分钟,要到60岁才能看完。”肖峰说。

3年的基础课结束后,肖峰进入列宾美术学院院长阿列希尼柯夫的工作室继续学习,肖峰还记得阿列希尼柯夫对他说:“你是中国人,你学的技巧将来要和中国民族的东西结合起来。我看中国很讲究写意和意境,你不光要学习技术,还要把你们民族的东西融汇进去。”

1960年,肖峰创作《辞江南》

肖峰的毕业创作是《辞江南》,在创作过程中,导师建议“中国的水墨讲韵味,你不要像我们的油画这样画得这么硬,你用大笔写意一点,用水墨的韵味来表达”,这对肖峰启发很大。最终,这幅毕业创作获得了高度评价,被答辩老师们认为是“西方油画与东方艺术和谐的结合”。

肖峰与宋韧

在留学苏联期间,肖峰不仅收获了艺术上的进步,也在老大哥罗工柳的介绍下,认识了当时在中央美院的宋韧。罗工柳还与邵大箴等学理论的同学帮肖峰写情书,从此两人开始了书信往来。最终在1959年,肖峰回国进行毕业创作写生时,与宋韧喜结连理。

《历史不能忘记》反思“文革”

1960年,肖峰以优秀的成绩毕业,回国后到母校浙江美院任教。这一时期,也是他和宋韧创作上的丰收期。尤其值得一提的是,肖峰和倪贻德一块请潘天寿做模特画油画肖像,潘天寿站着做了3天模特,也聊了3天他对艺术理论的看法,让肖峰受益至今。

1973年,肖峰调到上海画院油雕室,身体随之慢慢康复,又拿起了画笔。这时期的上海画院大师云集,有林风眠、刘海粟、唐云、谢稚柳、陆俨少等书画家,还有周碧初、吴大羽、俞云阶等油画家,除了艺术交流外,肖峰夫妇也与这些前辈建立了忘年之交。

1977年,肖峰在延安饭店作画

“文革”结束后,肖峰画的第一张画是《历史不能忘记》。这幅作品四周用波普艺术的手法,把《人民日报》、《光明日报》等报纸在“文革”期间的标题剪下来,拼贴成一个漩涡,上边还散落着几个血手印,中间是张志新抱着孩子。“这幅作品后来不幸遗失。2003年我又重新画了一幅,可还是感觉没有原来的那幅好。”肖峰说。

重回杭州 汇聚英才

浙江美院带给肖峰一家太多的沉痛记忆,在离开杭州时,肖峰的女儿肖鲁曾说“永不再回杭州”。这曾经也是肖峰的想法,但他还是割舍不下对自己艺术启蒙的母校。当浙江美院的老院长莫朴几次到上海邀请之后,1982年肖峰终于重回杭州,并在1983年担任了浙江美院院长。

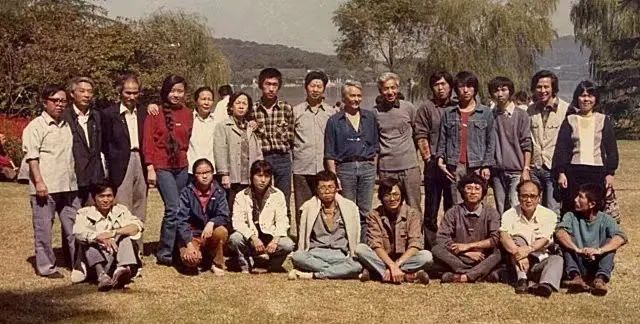

1983年,肖峰与贺绿汀、老院长莫朴于西湖

回到母校后,他开始兴建环艺系,创办美术师范,设立各类工艺设计专业,改变了人浮于事的局面,一时间成为高校改革的一面旗帜,而特别值得一提的是肖峰不拘一格聚人才的做法。

肖峰向文化部打报告努力争取学校更名,他在“浙江美术学院”更名为“中国美术学院”的授牌仪式现场

由于经过动乱,学院在教学人才上青黄不接,所以肖峰的目光落到了1984年第六届全国美展上。“我们去看展览找目标,准备把凡是获金奖和银奖的艺术家全部弄回来。当时想采取招研究生的办法,但那时给的研究生指标不多,就决定办研究生预备班,先招来,等文化课合格后再转成正式研究生,再考不上的就转成助教。这样各个系主任带着‘盯人’的目标招来23个人,最后留下了18个人,全部是金银奖的获得者。”肖峰说,因为这一举措,“到了1989年,浙江美院在全国美展上获金奖的人数第一、入选率第一,直到今天还在全国美展上名列前茅。”

1987年,肖峰与师生们在一起

1992年,肖峰与中国美术学院领导班子一起规划未来

除此之外,肖峰还到各地挖人才,先后调进来黄发榜、程宝弘、秦大虎、许江、施慧等优秀的中青年艺术家,后来他们都成长为教学骨干,有些还担任了院系领导。1996年,肖峰辞去院长职务。13年中,他见证并引领了中国美院的发展。

肖峰作品

肖峰 《饮马扬子江》 180x120cm 布面油画 1986年

肖峰 《耀邦同志》 布面油画 83x174cm 1999年

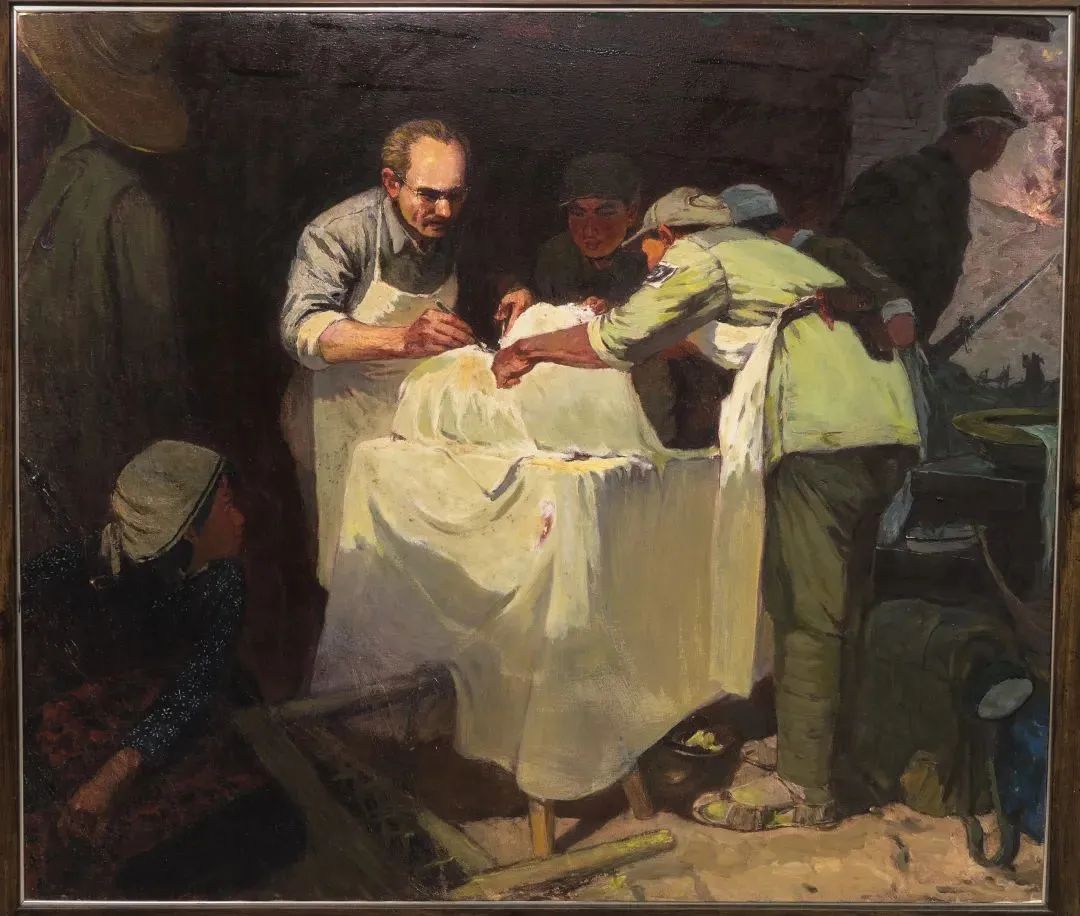

肖峰 宋韧 《白求恩》 134x156cm 布面油画 1974年

肖峰、宋韧 拂晓 350×180cm 布面油画 1979年 收藏于中国美术馆

肖峰《太湖石场》 50 x74cm 布面油画 1989年

肖峰 《千帆竞发》 21.5x26cm 布面油画 1994年