过去30年,乘着时代的东风高歌猛进,中国的民营美术馆在构建全球文化艺术版图的“中国坐标”上,是不可或缺的一环。

21世纪,“美术馆时代”的来临几乎成为一种共识。一波民营美术馆在2000年中期离场,余下的努力支撑,在商业和公益之间摸着石头过河:一部分转向商业性质的艺术空间,另一部分尽力兼顾商业性与公益性,更少数走向了“独立性”与“专业化”的道路。

据中国社会组织官网相关数据显示,截至2025年1月,全国民营美术馆总数达到983家,其中2020年后新增221家,但仅有3%-5%能实现收支平衡。就中国当下的情况来说,可持续的民营美术馆支持力量来自经营状况优秀的企业支撑,而企业中势必还需要兼有艺术品味和野心的个体存在,同时这些个体力量的艺术远见要有足够的号召力,从而带来持续的资本补充。

伴随经济下行和传统地产模式的失效,新开、重开、流动、匍匐、转型、休眠、落幕……中国民营美术馆的发展在严苛考验之下暗含着新的机遇。

Q&A

排序依采访时间而定

Q

如何描述当前中国民营美术馆的整体生态?与十年前民营美术馆“黄金时代”相比,显著的变化是什么?

鲁虹

合美术馆执行馆长

在十多年前的经济增长时期,各地都涌现出了一些民营美术馆——其实称社会办美术馆更准确,因为不仅有私人办的,也有企业办的,包括国企办的。应该说,在经济高速发展的“黄金时代”,社会办美术馆的大量涌现与国家公立美术馆形成了良性互补,极大地推动了当代艺术生态的繁荣,更为很多当代艺术家创作提供了宝贵的平台。所以我们应向这些社会办美术馆的创办人及工作人员致以敬意,他们在艺术史上的贡献不应被忘却。

王从卉

真宝基金会总监、知美术馆馆长

最大的变化是野蛮生长时代过去了,进入精耕细作时代。这是整个时代背景,不仅仅是美术馆,而是各行各业。

杜曦云

策展人

民营美术馆和民营企业的生存状况直接相关。最显著的变化是:一线城市之外的城市,出现了很多民营美术馆。

段少锋

策展人,撰稿人。中央美术学院博士,现任教于天津美术学院。

很难描述整体生态,任何一个艺术生态中的环节在我看来都是波折中向前发展的,每个年代都有自身不同的时代机遇和挑战,很难用简单的失败成功来切分,无论如何都应该向民营美术馆发展建设过程中努力的人们致敬。

显然,在过去的十年中资本退潮,艺术市场的热潮也随之散去,整体艺术生态也改变了,所以民营美术馆的变化才会看上去这么大,民营美术馆的难题映射的是整体艺术生态的困境。我觉得没有资金支持反而不是最主要的,重要的是如何建立信心和信念,最坏的结果就是失去了希望,现在最显著的变化就是信心、信念和希望。

Q

除了人尽皆知的“资金”问题,你认为当下民营美术馆在运营中,最棘手、最普遍的难题还有哪些?在经济放缓、预算普遍收紧的背景下,民营美术馆的运营策略该如何调整?

王从卉

“美术馆”不是一个笼统概念,而是很具体的产品。民营美术馆最需要做的就是“知道自己是谁”,即了解自己的基因和实力,在这两个基本条件下明确市场定位、目标对象,才能知道做什么内容,然后是以持续的方式精耕细作。

杜曦云

资金总是第一位的问题。能不能既守住美术馆的学术门槛,又能吸引大众,这是个难题。

段少锋

既然资金的问题不可避免的出现了,对于民营美术馆来讲重要的是如何做自己发展的抉择,究竟哪些事情深入做,哪些事情绝对不做,用低成本的方式建立起长期主义的机制是有必要的。美术馆经营者既要能过好日子,也要学会如何低成本持续做下去,在我看来重要的不是美术馆做了某个具体的展览,而是如何形成收藏、研究、实验一整套的模式。以往不管是品牌运营,还是经营流量的模式在今天要改变了,美术馆要回归到收藏与研究才是长期主义实践的切入点。

Q

国际引进的大师展,或是话题、流量艺术家的网红展,在民营美术馆频频展出,经过小红书等社媒的发酵引发了更多的关注,在你看来,这种展览方向是一时的现象还是会成为一种持续的趋势?

王从卉

所谓网红展、大师展都是不同的产品形态。这些展览与大众需求和这个时代的传播特性非常贴近,会是常态性的。中国的艺术普及率还停留在一个很初级的阶段,这些展览会长期存在,但会以不同的等级品质、一线二线不同城市间不断流转,渗透,直到市场充分竞争。是好事,也是一个必经的阶段。

杜曦云

美术馆想要吸引票房,只能这样做。

段少锋

在美术馆品牌形成初期,这样的话题性展览很有必要,但并不意味着一定要以巨大投入作为前提,有资金支持的时候可以这样做,大概率情况没有资金支持的时候。大多数的美术馆今天面临的困境恰恰是不知道如何面对大资金的支持,但又要维持大资金支持的体面。美术馆在接下来如何回归到艺术收藏和试验场的本质才是最重要的,钱肯定不是最主要的问题,我一直相信艺术发展最核心的还是长期主义,比如说我自己,有意识的在持续做低投入,但是做长期规划的策展项目和研究项目,持续性要比瞬间引发的媒体效应在艺术领域更有效。

卢浮宫咖啡厅

知美术馆 ZHI Cafe

Q

接下来想聊聊民营美术馆的“自我造血”问题。像门票、会员制、艺术衍生品、餐饮零售、场地租赁等常见模式外,目前中国的民营美术馆在“造血机制”上有哪些短板?

鲁虹

面对当前经济下行的巨大压力,大量社会办的民营美术馆因资金问题被迫停办,令人倍感遗憾,不过我们一定要给予必要的理解。相信许多关闭的社会办美术馆如果有经济支持,是一定会坚持下去的。但有极少数社会的办美术馆在发展策略上也存在一定的问题,即重建设,轻运营。

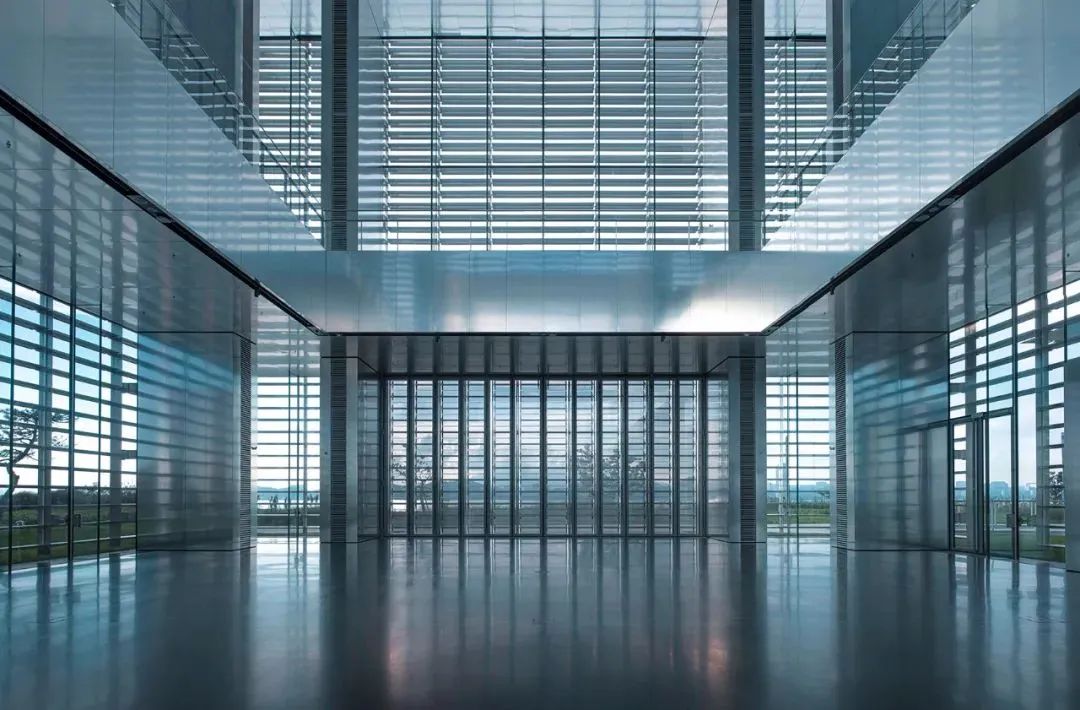

合美术馆鸟瞰图

据我所知,社会办的美术馆在创立之初,十分舍得将很多资金投入到场馆硬体建设上,但缺乏对长期运营的体制建设和成本缺乏必要的考量和准备。试想一下,如果某些馆当时能将建馆资金的一半或一部分预留下来,成立运营基金,那么个别今天陷入困境的社会办美术馆或许仍能持续发展。其实,这种思路,不仅仅存在于社会办美术馆中,比如一些城市动辄建数万平米的巨大建筑,殊不知其背后是每年高达数千万元的运营、水电和人力成本,这也给后续发展埋下了巨大的隐患。所以,做美术馆不能单纯考虑如何做大做强,更要考虑如何做得长久。

芬兰国家美术馆外景

另外,中国的美术馆展览在当下绝对不太是少了,而是太多了。在这方面,我们应该向国外的同行学习。记得当年我去芬兰参观,看到芬兰国家美术馆的一个展览展期就是一年,由于准备了很长时间,所以展览做得非常好。

因此我认为,国内的各美术馆应该努力把展览的数量降下来,并把展览的质量提上去。此外,对于中国的各美术馆来说,必须秉持一个基本原则,那就是要以学术为龙头,也只有这样,展览、收藏、公教等工作才会有质量。同时,每个美术馆一方面务必要建立自己的品牌,另一方面还要把品牌不断地延伸与深化,决不能虎头蛇尾。

王从卉

以上提及的这些,都是常规的方式,必不可少。首先,从“不差钱时代”建立起来的美术馆团队总体来说擅长做内容而欠缺经营的思维和商务运营能力,这是最大的挑战。因此,不同时代需要整合不同的团队来经营美术馆。策展学术与商业运营这两头都是一样重要的,需要很好的平衡。

杜曦云

这些机制都很好,但都无法立刻见效,因为文化是日积月累的缓慢熏陶,不可能速成。美术馆注定要用时间来换空间,长期坚持才能逐渐收支平衡、持续盈利。

段少锋

“自我造血”的问题一直是新问题。虽然我没有运营过美术馆,但通过我以往展览合作的模式有一些心得,一个美术馆的生存一定是靠创造和提供社会价值实现的,门票、会员制、艺术衍生品、餐饮零售、场地租赁都不是核心的问题。艺术展览和美术馆的价值兑现在我看来就是三步走:首先做充分的内容生产,在内容生产上确定美术馆自己创造价值的独特性和稀缺性, 比如引进大师展览本质上只要有钱大家都可以做,其实很难形成自己的独特性和稀缺性;其次在内容生产的基础上解决传播渠道,传统渠道同时是销售渠道,也是品牌塑造的渠道,最后通过前两者的解决社会赞助或者资金合作支持,这么多年我的很多项目都是这样运转过来的。与其花大量时间谈论“造血机制”不如去谈美术馆到底提供的价值是什么。

西海美术馆外景

Q

曾一度被视为有效路径的“地产/商业反哺”模式,在当前房地产行业深度调整的背景下,这种模式是否会从根本上影响美术馆的学术独立性与长期主义?

杜曦云

国内的民营美术馆如同流沙中的泉水,艺术界里寻求独立性和长期主义的人在游牧中逐水而居。

段少锋

“地产/商业反哺”模式本身没有问题,关键是前者出现问题,后者就会出现问题,这不是良好的共生关系,而是一种依附关系,美术馆处于这种模式中的弱势地位,地产市场好美术馆就好,事实上美术馆没法左右甚至于反哺地产和商业才是问题。

Q

你是否观察到国内外有哪些民营美术馆,在不依赖创始人的情况下,真正实现了可持续运营?这些美术馆做对了什么?

鲁虹

首先,在西方发达国家,民营美术馆的生存与发展是政府和民间共同支撑的,包括在税收政策上的优待。这并非美术馆自身的问题,而是一个复杂的系统性问题,所以西方成熟的理事会和捐赠制度在我们当下的环境中是比较难以实现的。没有完善的理事会制度,美术馆的资金来源便只能依赖于某一个企业或个人,一旦遭遇经营困难,美术馆的生存便岌岌可危。在此也继续呼吁可以出台相关的税收政策和规范,为美术馆行业提供多一些的扶持。

其次,美术馆有很多职能,除了政治教育功能,另一个同样非常重要的功能是提高国民素养、大众审美和促进创新的启智功能。从长远来看,我们也希望更多有情怀的企业和企业家在经济许可的情况下参与到美术馆的建设和文化事业传播中来。

UCCA尤伦斯当代艺术中心。摄影:孙诗。

王从卉

UCCA是目前运营最成功的美术馆。他们运营能力的飙升是从投资人接手开始的,是以运营公司价值的方式运营美术馆。同时很重要的,由于品牌价值和较早的建立较完整赞助人体系,UCCA的赞助人对美术馆的运营起到了很大的支撑作用。最后,UCCA对自身品牌的输出与商业项目的合作也做的很成功。

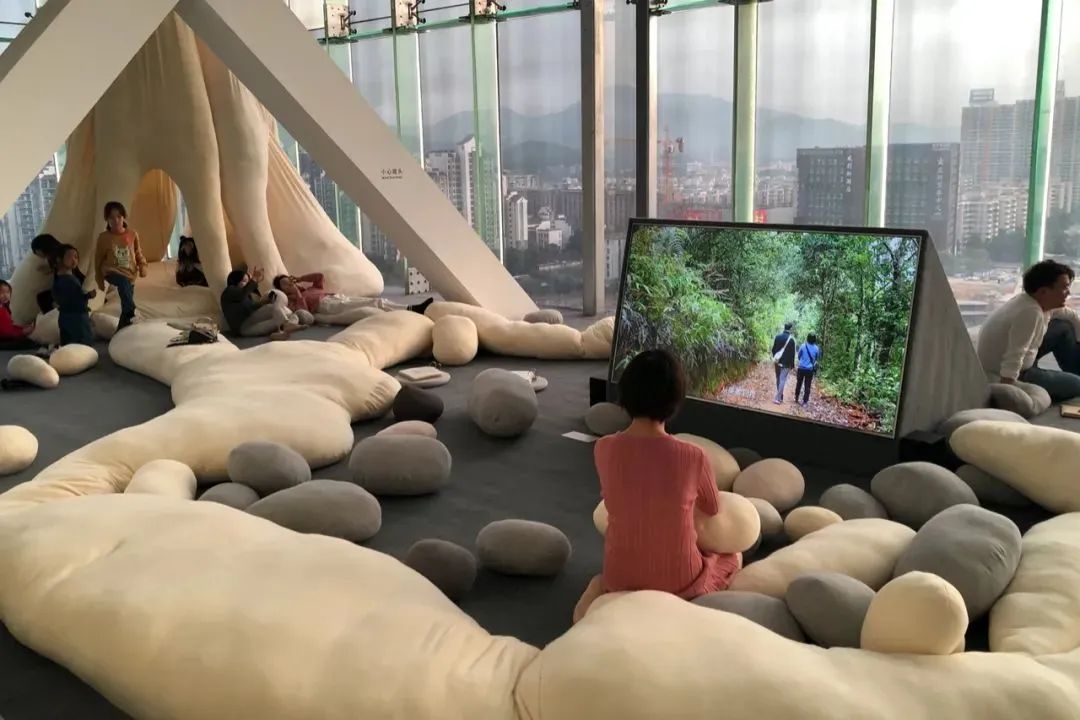

知美术馆建筑与自然融合

《度口》,刘毅,2015单屏动画,4′30

″知美术馆“深根——地景异观”展览现场

作为集收藏、展示、研究、公共服务于一体,“以万物、见解、常新”为核心理念的专业美术馆,知美术馆也正在与诸多品牌进行体系化合作,严格遵循美术馆国际策展标准,有创意的把控内容策划的专业性与跨界协作的灵活性,更立足自身定位,持续探索美术馆功能边界与业态创新的可能。未来,知美术馆将更积极与深入的通过“艺术+商业”的模式持续创造、唤醒公众审美感知,释放艺术赋能消费的深层价值,从而推动“东方”之无限想象,展现艺术、新知、生活的多维体验。

Q

过去十年,许多美术馆的竞争集中在建筑和硬件上。你认为未来的核心竞争力会转向什么?是独特的收藏体系、深度的公共教育项目,还是强大的策展与研究能力?

王从卉

独特的收藏体系是至关重要的。艺术藏品是美术馆的基石,代表了其精神能量、内容主张和深耕方向。知美术馆一直深耕“东方美学”现代性与当代性体系建立收藏并策划学术与展览体系。未来能长期立足并能产生国际影响力的一定是具体专长的系统性的馆藏。今年知美术馆创始人正式创立真宝基金会,其使命更清晰的延展到“重塑东方想象”的高度。这个未来有机会再详细分享。

杜曦云

山不在高,有仙则名。文化是软件,美术馆的核心竞争力永远是展览的水准。

华茂艺术教育博物馆外景

“观念的演化” 展览现场

段少锋

其实上述提到的都是未来美术馆的核心竞争力构成,美术馆还是要回归到收藏的核心要义,围绕收藏来做研究性的策展,扩大馆藏的影响力,同时也能借助馆藏来做艺术生态中建设性的课题,比如在2024年我和华茂艺术教育博物馆合作的“观念的演化”展览,正是基于博物馆馆藏从新兴木刻到1980年代版画家的创作为脉络,进一步延展到馆藏之外1980年代以来的中国当代版画发展线索的大型展览。我觉得这样的合作模式很好,既围绕了馆藏,同时也代入了当代语境和学术研究。

Q

艺术资源的不均衡依然是当下比较突出的问题,对于非当代艺术资源集中的城市和地区,美术馆是否在面对着更大的发展困境?

杜曦云

未必。因地制宜、扬长避短恰能激发出本地的优势。

段少锋

艺术资源不均衡的问题在今天不是特别大的问题,至少不像2000年之前,艺术资源主要集中在北京上海。今天的艺术资源流动不是问题,受众才是问题,中国社会大众对于艺术的认知度和接受度还是偏低,现在缓解了很多,至少社交网络和短视频平台提供了艺术学习的机会。

“无界的墙——宋冬个展”将艺术带出展览空间,与社区融合。

第五届时代美术馆社区艺术节现场,广东时代美术馆

Q

“在地性”的价值: 在全球化叙事之外,你如何看待民营美术馆与所在城市、社区的“在地性”连接?深耕在地文化,对于美术馆的长期生存有多重要?

王从卉

在地性经营是美术馆最大的价值,也是最大的差异化特征。脱离在地性没有根基,无论是内容还是受众。在地性链接是未来美术馆运营最重要的命脉,也是全国美术馆生态中多元化的基础条件。同时深入的在地化也是国际化的基础。

杜曦云

深耕在地文化时,要有国际视野和文化高度。

段少锋

之所以提出“在地性”恰恰是因为全球化自身的均质化危机,不同地域美术馆立足在地性也是出于美术馆到底提供什么价值的角度产生的,在地性是美术馆提供独特性价值的构成部分,中国文化的多元使得在地性挖掘具有可能,此外地域性的观众对于在地性文化更为熟悉,美术馆确实也是提供情感共鸣的场域,完全没有在地性的美术馆我觉得太过于悬浮。

Q

预见未来3-5年,中国民营美术馆领域会否出现一轮大的洗牌或分化?什么样的美术馆最有可能被淘汰,什么样美术馆能脱颖而出?

王从卉

一定会。会充分淘汰,充分竞争,会分化成不同层级的美术馆。民营美术馆,没有特色的会被淘汰,没有在地性特征的会被淘汰,没有明确定位和商业运营能力的会被淘汰。内容生产是美术馆的灵魂,没有灵魂的也会被淘汰。

杜曦云

这和本土文化政策直接相关。

段少锋

洗牌一直存在,无非不是大开大合的年代,而是变成了腾挪的时代。基于美术馆的存在价值,我相信那些不断丰富馆藏,坚持做长期主义策展研究的美术馆才会历经风雨,一直在艺术诸种风浪中岿然不动。我们有时候可以换一个角度思考,不存在辉煌的成功,而是在默默无声的、长期经营的、筚路蓝缕的投入中把美术馆建设成了一个理想国。