安塞姆·基弗 Sol Invictus, 1995年

Collection of the artist © Anselm Kiefer. Photo: Charles Duprat

当你熟悉的、那团在画布上熊熊燃烧的炽热《向日葵》,迎面撞上一幅如史诗电影场景般恢宏、肃穆,甚至带着些许“废墟感”的巨幅画作时,会是怎样的一种体验?

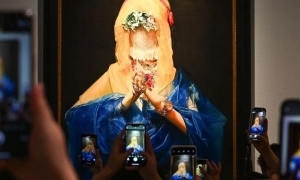

一位是将生命和灵魂倾注入画布的文森特·梵高;另一位则是我们这个时代最硬核的艺术巨匠安塞姆·基弗,两位看似来自不同宇宙的艺术家,正在伦敦皇家艺术学院(Royal Academy of Arts)展开一场穿越时空的灵魂对话。

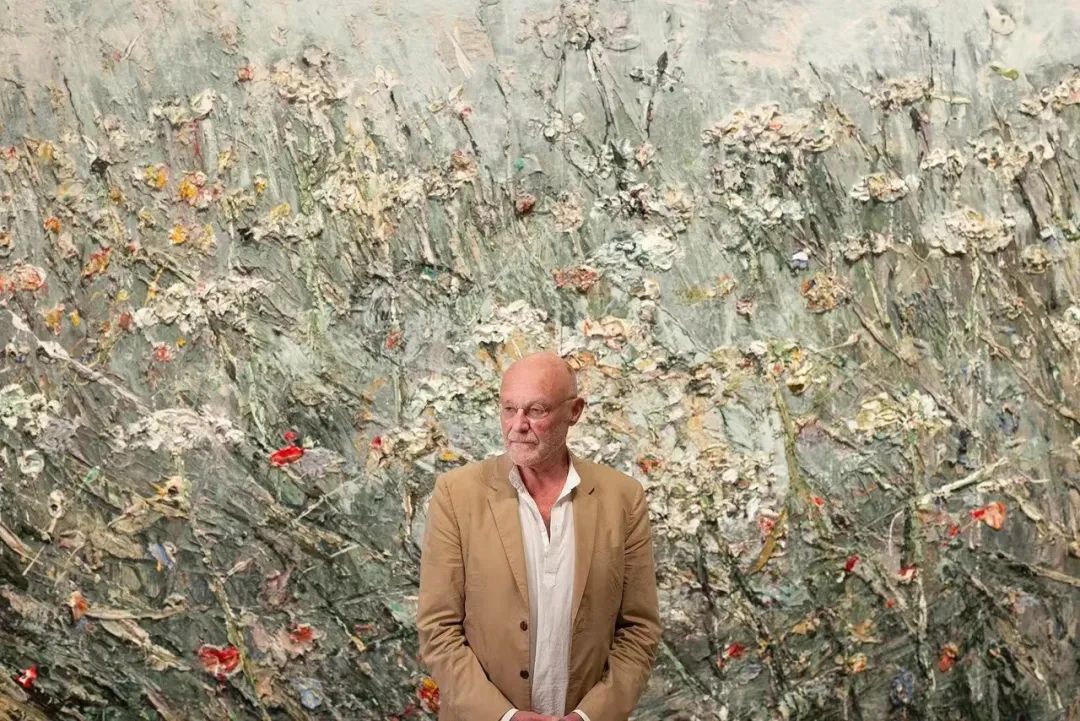

伦敦皇家艺术学院“基弗 / 梵高”展览(2025年6月28日 - 10月26日)展览现场。艺术家安塞姆·基弗与他的作品《瓦尔特·冯·德·福格尔魏德:菩提树下石楠间》(Walther von der Vogelweide: under der Linden an der Heide),2014年。图片由艺术家和白立方画廊惠允提供。

Image credit: Photo © Royal Academy of Arts, London / David Parry. © Anselm Kiefer. Courtesy of the artist and White Cube

1

一段追随梵高的欧洲之旅

1890年,梵高创作了他生命中最后一批作品。

73年后,年仅18岁的安塞姆·基弗获得了一笔旅行奖学金,由此踏上了追随梵高足迹的旅程。他从荷兰出发,途经比利时、巴黎,最终抵达法国南部的阿尔勒。

“这里简直就是梵高画中的风景。正处在谷物丰收的季节,没有任何山峦阻挡视线,只有一望无际的田野,太震撼了。”18岁的安塞姆·基弗在1963年8月4日的日记中这样写道。

尽管这时沿途的风景、村庄和人群已与70多年前梵高眼中所见不尽相同,但基弗依然感受到了梵高真切的忧郁和失落。“有些田里立着麦捆(典型的梵高风格)。但一些已经被机器无情地压缩成长方体……如同墓碑。麦田变成了墓地。”年轻的基弗在旅行日记中写道。

文森特·梵高《阿尔勒附近的鸢尾花田》 (Field with Irises near Arles)

布面油画,54 × 65 cm,1888年

阿姆斯特丹梵高博物馆(文森特·梵高基金会)藏

在近60年的艺术生涯中,梵高的作品始终是基弗的灵感源泉。这位后印象主义先驱,为基弗那些取材于历史、神话、文学、哲学与科学的巨幅绘画及雕塑,在主题与技法上都注入了深刻影响。

这场2025年年度大展,通过同时呈现两位艺术家的杰作,首次深入探讨了梵高对基弗的深远影响。

然而,这场展览的意义远不止一个当代艺术家的记忆回溯。从梵高的“我以绘画阻止自己发疯”到基弗的“艺术是抵抗遗忘的方式”,当燃烧的向日葵变成焦土废墟,这场展览也在对当下的世界发出叩问——艺术如何救赎破碎的时代?

伦敦皇家艺术学院“基弗 / 梵高”展览(2025年6月28日 - 10月26日)展览现场。图中为安塞姆·基弗的作品《最后的装载》(Das letzte Fuder),2019年

Image credit: Photo © Royal Academy of Arts, London / David Parry. © Anselm Kiefer. Eschaton Kunststiftung.

2

“麦田”、“群鸦”与“星夜”

此次伦敦皇家艺术学院的展览,规模虽显克制,却将安塞姆·基弗对梵高的致敬与转化展现得淋漓尽致。展览以基弗经典的巨幅创作开篇与收尾,这些作品似乎正是为此次并置展出的命题作文,与梵高建立起或深刻或直白的联系。

观众首先面对的《群鸦》(The Crows,2019),便是对梵高同名画作的一次阴郁而有力的回响:嵌满稻草的田野与盘旋的黑鸟,与梵高1890年的《麦田群鸦》有着直接的血缘关系。

伦敦皇家艺术学院“基弗 / 梵高”展览(2025年6月28日 - 10月26日)展览现场,图中为安塞姆·基弗的作品《群鸦》(Die Krähen),2019年。

Image credit: Photo © Royal Academy of Arts, London / David Parry. © Anselm Kiefer. Courtesy of the artist and White Cube.

完成于2019年的《星夜》(The Starry Night)则更为大胆,不仅借用了梵高杰作的涡旋构图与标题,更将“星夜”这一看似美好的主题,描绘成一个真实的、几乎可以触摸的“战场”。那些数不清的稻草被烧灼、扭曲、粘合,形成了如焦土般的肌理。这里,并非梵高眼中充满神性与生命力的、盘旋于天空的能量,而更像是一个宇宙事件后的残骸,一个星系爆炸后的废墟。观众的感受也许不再是仰望星空时的敬畏与狂喜,而是面对历史遗迹时的沉重与反思。

这件作品,基弗重塑了那片不朽的星空,完成了一次材质与精神上的双重挪用与致敬,彻底颠覆和重构了我们对“星夜”的认知。

安塞姆·基弗 ,《星夜》(De sterrennacht)局部,2019年

布面乳剂、油彩、丙烯、虫胶、稻草、金箔、木材、金属丝及电解沉积物,完整作品尺寸:470 × 840 cm

Courtesy of the artist and White Cube. Photo: Georges Poncet © Anselm Kiefer

作品右侧的装置犹如解开谜题的钥匙。铅是基弗作品中反复出现的材料,代表着历史的重量和知识的沉淀。那堆沉重、无法翻阅的铅书,似乎与梵高写给提奥的书信中流露出的鲜活思想形成对比,暗示了那些被封存、被压抑、无法言说的历史。而那盏孤零零的、生锈的灯,则像是对梵高画中明亮星辰的微弱而悲哀的回响,一种在废墟中寻找启示的徒劳尝试。

伦敦皇家艺术学院“基弗 / 梵高”展览(2025年6月28日 - 10月26日)展览现场,图中为安塞姆·基弗的《星夜》(The Starry Night),2019年。

Image credit: Photo © Royal Academy of Arts, London / David Parry. © Anselm Kiefer. Courtesy of the artist and White Cube

3

“梦幻田园”与“史诗战场”

梵高和基弗,对麦田、土地和空间的描绘,都蕴含着更深层次的含义。梵高将强烈的情感,无论是喜悦还是悲伤皆注入其风景画之中;而基弗成长于一个在二战中被摧毁的德国小镇,他相信,风景是人类历史的沉默见证者。

作为德国“新表现主义”的旗手,基弗毕生致力于通过艺术来“处理”德国的历史创伤。他不像传统历史画那样叙事,而是将风景和宇宙视为承载神话、记忆与民族创伤的容器。

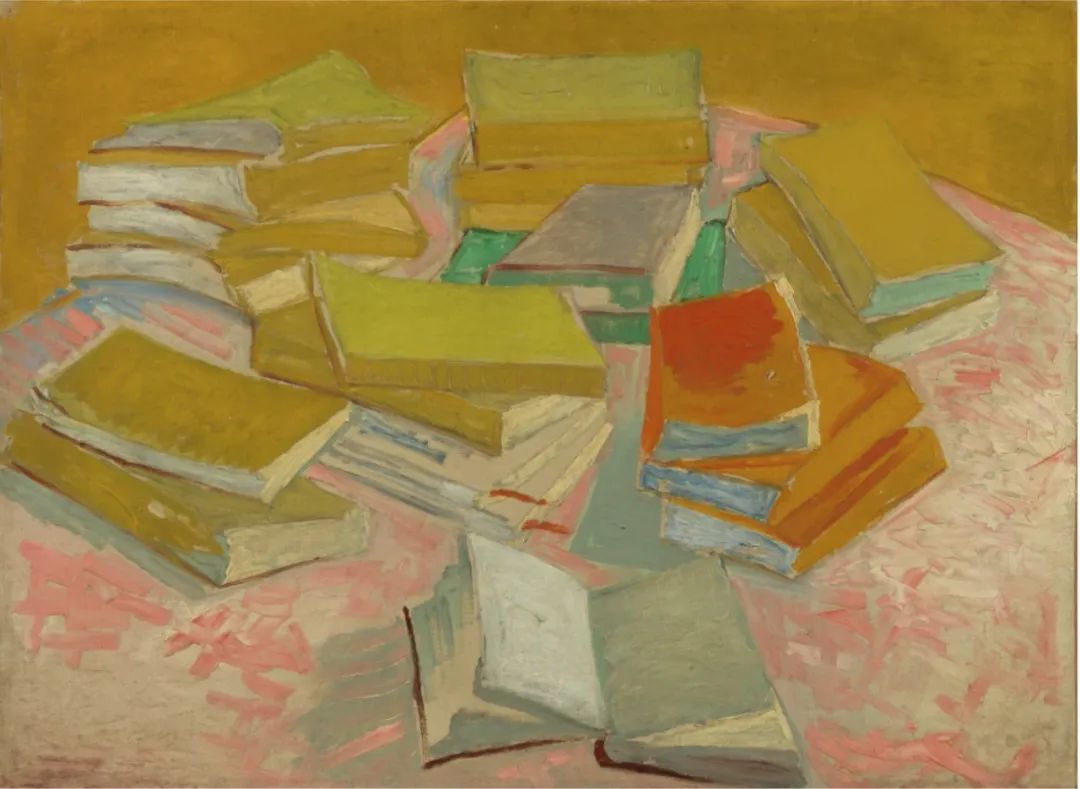

书籍、星夜、稻田、一条不知通往何处的小路……这些不仅是对梵高的回应,更是基弗对其一生核心母题的再次提炼——宇宙的循环、文明的兴衰,以及个体如何在宏大的历史叙事中找到自身位置。

文森特·梵高《一堆法国小说》(Piles of French Novels)

布面油画,54.4 × 73.6 cm,1887年

阿姆斯特丹梵高博物馆(文森特·梵高基金会)藏

基弗的作品从来都不是单向的提问,或者单向的回答。他的作品实现了某种循环,具体来说,是破坏与重建之间的循环。这种逻辑关系,在他的作品中,揭示的也许正是历史的某种真相——所有的文明终将被废墟所覆盖;而废墟上也总会闪着希望的光芒。这也与梵高画作中的美好与伤痛、理想与现实、生与死的循环产生了某种联系。

伦敦皇家艺术学院“基弗 / 梵高”展览(2025年6月28日 - 10月26日)展览现场,图中为安塞姆·基弗的作品Hortus Conclusus,2007-14

Image credit: Photo © Royal Academy of Arts, London / David Parry. © Anselm Kiefer. Courtesy of the artist and White Cube

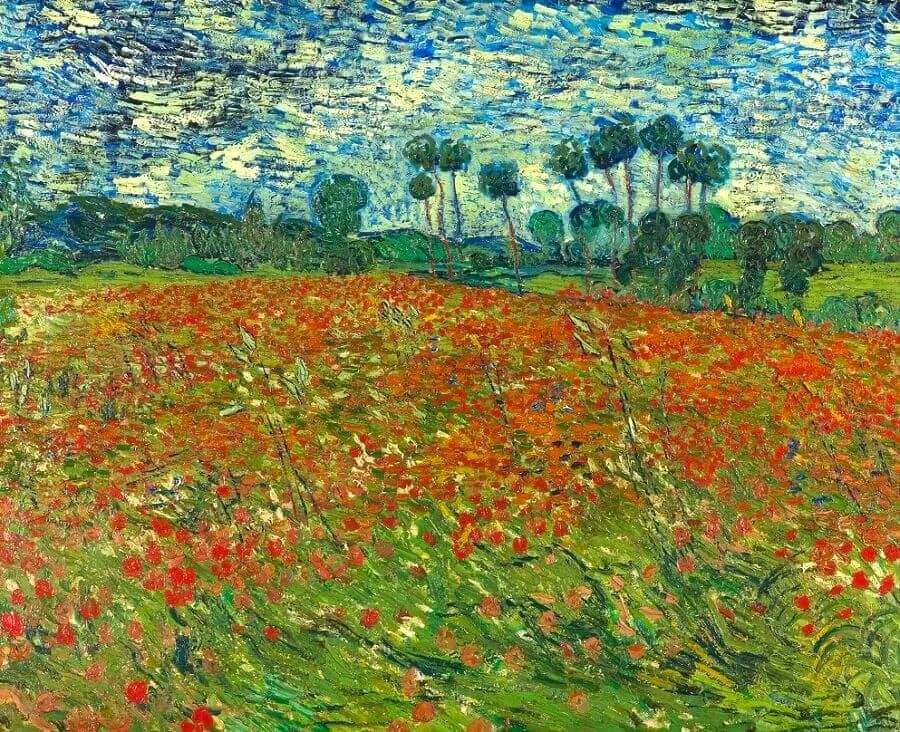

展出的梵高的《罂粟花田》(Poppy Field),绘于他生命的最后一年,即1890年。奥维尔周边的景色为梵高提供了丰富的创作灵感,在他生命的最后几个月里,他绘制了大量以麦田和开阔多风的乡野为主题的画作。在这些作品中,天空带着一种压抑的沉重感,仿佛要将广袤的大地吞噬;而天空与大地又都以一种波浪起伏般的韵律描绘,暗示着强烈的动感。画面弥漫着一种不安,随风涌动的红色罂粟花田,在风景画的外衣下,也包裹着对生与死的终极想象。

文森特·梵高《罂粟花田》(Poppy Field)

布面油画,1890年

据说,这幅画是二战后从德国追回的,可能曾被纳粹从受害者手中掠夺,这为一件本已意蕴深长的作品,又增添了更多与基弗相关的意义。

4

澎湃的生命与可触摸的“质感”

梵高与基弗的绘画,并非是一场纯视觉层间的欣赏体验。艺术的厚度、重量与肌理,似乎都在努力超越技巧本身,对个人生命的意义和世界的本质进行探索。

梵高的画布,是激情在物质世界留下的痕迹。他常通过颜料的厚涂、堆叠增加情感的浓度,让笔触的纹理对应起心绪的奔流。这是一种可被“观看”的质感,是一颗燃烧着的灵魂的物理形态。

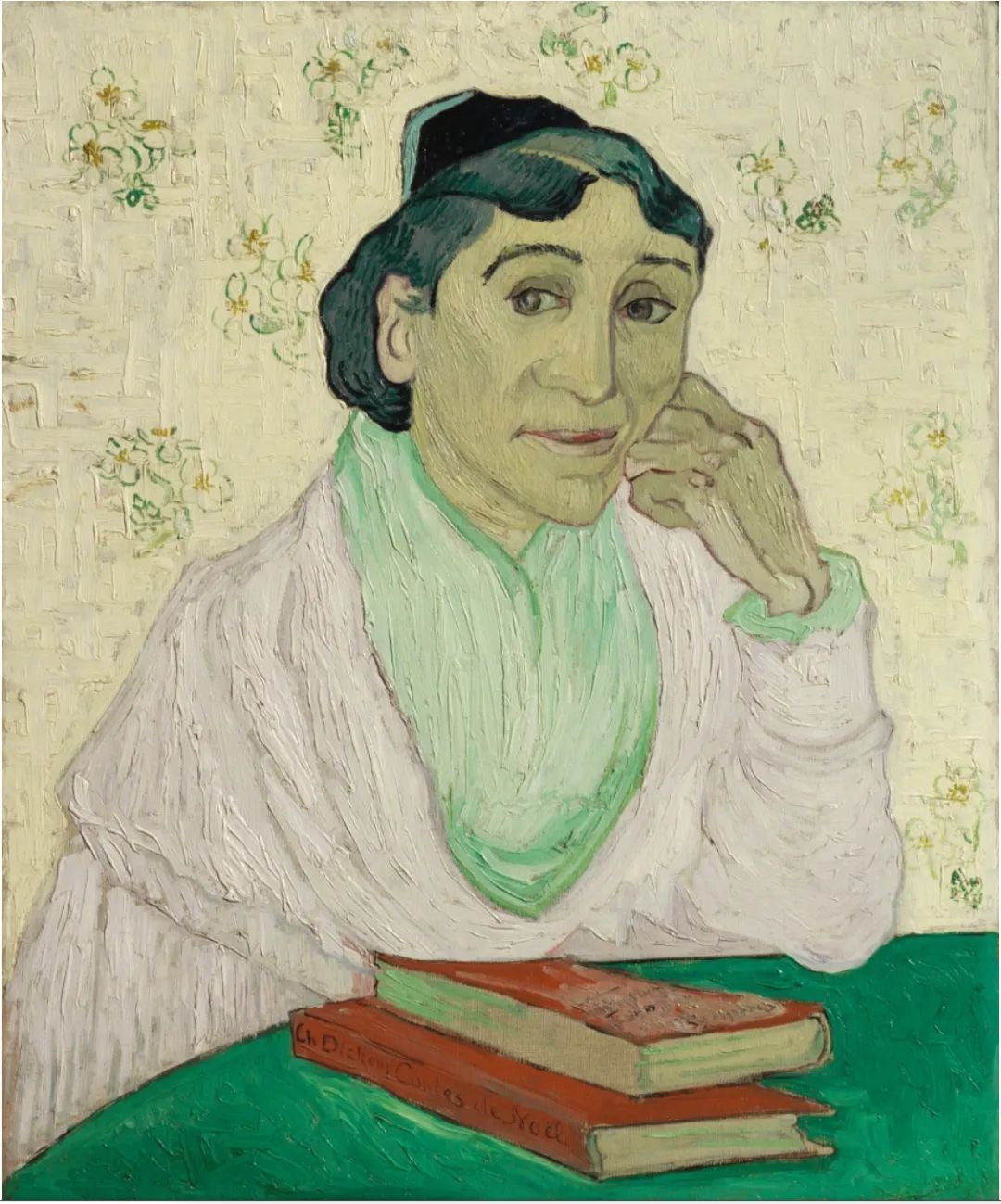

文森特·梵高 L’Arlesienne, 1890年

布面油画,65 × 54 cm

私人藏家收藏

而基弗,则将我们从“观看”的席位上拽起,直接抛入物质本身的风暴中。那些真实的稻草带着大地的气息,破碎的玻璃是闪烁着文明的残片,龟裂的泥土是焦灼的记忆,沉重的铅则承载着无法言说的历史之重。在这里,艺术不再是世界的镜像,它就是这个破碎、粗粝和真实的世界本身。

在此,“观看”似乎已不足以描绘这场艺术家与艺术家之间的相遇,它升华为一场调动所有感官的沉浸式“介入”。艺术的厚度、重量与肌理,在此刻获得了永恒的真实性。

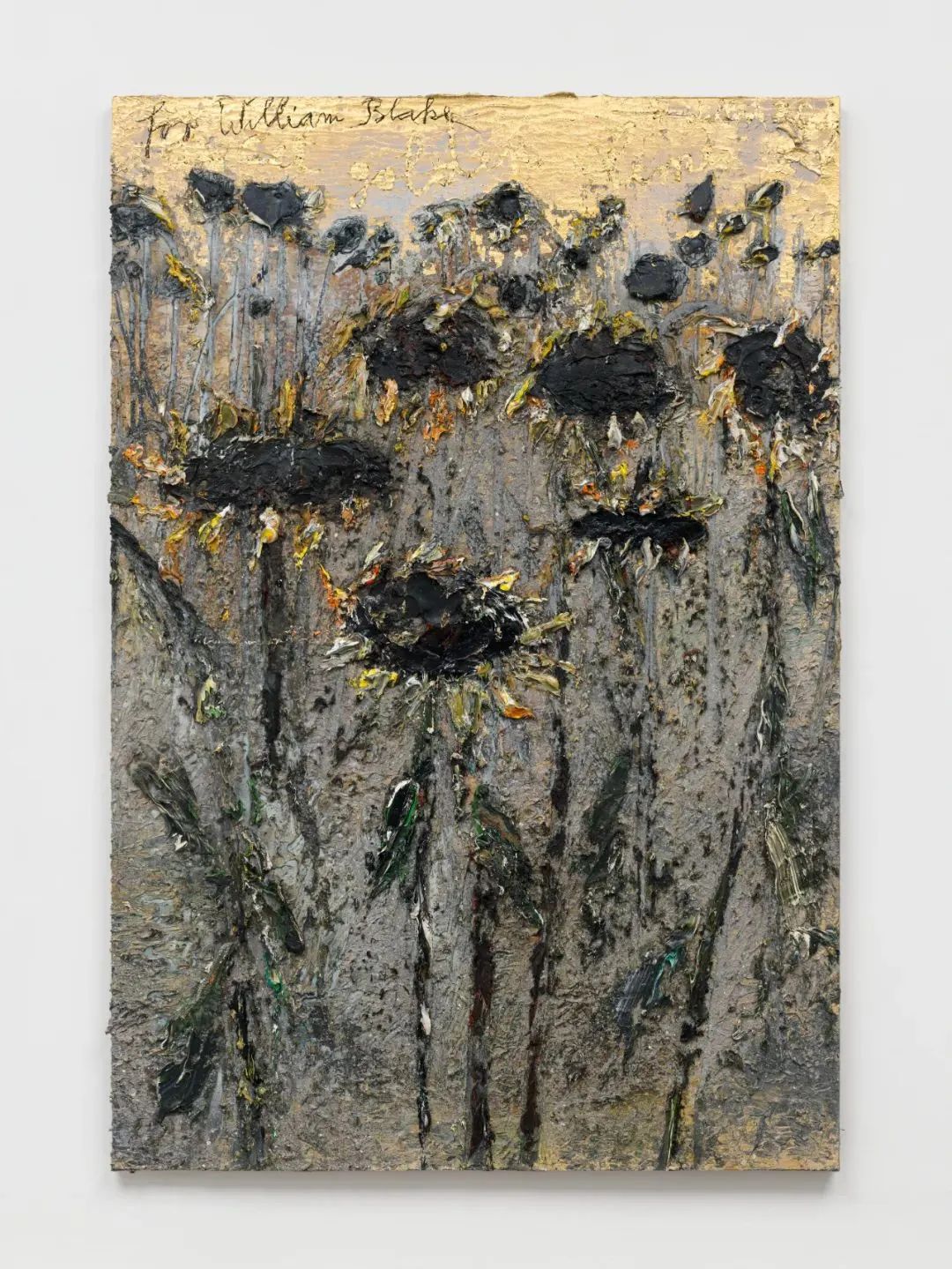

安塞姆·基弗 Sweet golden clime (for William Blake)

布面乳剂、油彩、丙烯、虫胶、金箔及灰烬,280 × 190 cm,2023-25

© Anselm Kiefer. Photo © White Cube (Theo Christelis)