丹麦国家美术馆(SMK)将于 2025 年 3 月 29 日呈现自 1875 年以来最完整规模的米开朗基罗展览。此次展览结合 19 世纪的石膏模型与尖端的 3D 打印技术,汇聚了艺术家分散于世界各地的经典作品,并展出那些极少甚至从未离开过原始地点的作品。观众将有机会以全新方式,感受这位文艺复兴大师的艺术精髓,享受一次独特的视觉盛宴。

丹麦国家美术馆迎来规模最完整的米开朗基罗大展。图/取自 artnet

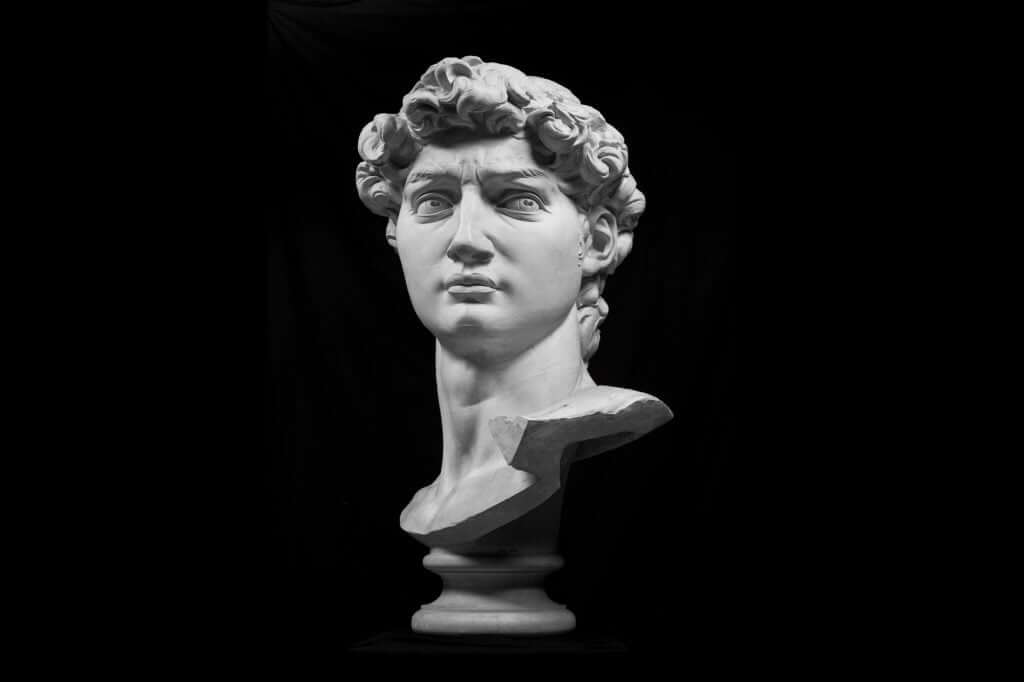

此次展览丹麦国家美术馆将运用马德里的一间多学科工作坊「Factum Arte」尖端技术,其专注于当代艺术的数字媒介运用以及高精度复制品的制作。根据展览策展人马蒂亚斯·怀佛(Matthias Wivel)的说法,由 Factum Arte 使用数字技术制作的复制品,其精确度达到微米等级,能呈现「远超过石膏模精度的复制品,并且再现大理石的颜色、表面细节以及纹理。」通过这项技术,丹麦国家美术馆不仅升级了原有的 19 世纪米开朗基罗石膏模型,也引入了全新制作的 3D 打印复制品,包括经典的大卫头像与美第奇圣母像等大众熟悉的作品。

米开朗基罗·博那罗蒂作品《Day》。原作约创作于 1524-1526 年间,石膏模型铸造于 1897 年。收藏于丹麦国家画廊(SMK)皇家铸像收藏馆。图/取自 artnet

借助先进的科技技术,复制品解决了因地理位置或保存条件而造成的展出限制。例如米开朗基罗在意大利锡耶纳皮科罗米尼家族祭坛创作的圣彼得(Saints Peter)、圣奥古斯丁(Augustine)、圣保罗(Paul)和圣额我略(Gregory)雕像,因安放于高处,观众平时难以近距离欣赏细节。另一件作品《丘比特》,目前借展于纽约大都会艺术博物馆,展览预计要到 2029 年才会结束,也因此难以调度至其他展览。有了高品质的复制品,不仅能更清晰地展现在观众面前,也降低了跨国借调的困难度。

怀佛也提到使用复制品的最大优势或许在于,它能打破实际物理上的限制,提供更多自由来构建完整的艺术史叙事。此次展览将重聚多件原本为教宗尤利乌斯二世陵墓创作的作品,这些作品现已散落于不同地点,包括收藏于佛罗伦斯学院美术馆的《波波里囚徒》、佛罗伦斯旧宫(Palazzo Vecchio)的《胜利天才》,以及位于罗马圣伯多禄锁链教堂(San Pietro in Vincoli)的《拉结与利亚》。通过尖端技术的辅助方式,展览突破了地理与保存条件的限制,观众便得以在同一场域中重新审视这些散落各地的杰作,了解更全面、统一的艺术脉络。

复制品的最大优势在于打破实际物理上的限制,提供了更详尽的观看。图/取自 artnet

怀佛表示:“艺术的欣赏与研究自古以来都在很大程度上依赖复制品,若没有它们,很多探索都会受到限制。只要能善用且适度使用复制品,其潜力与价值不可限量。必能发挥其背后巨大的潜力与价值。”他亦坦言,此次展览是一场创新实验,而其成功与否将取决于是否能“激发讨论、推动展览形态的改进或变革,并促进整体艺术领域的创新。”

通过尖端技术的辅助,观众便得以在同一场域中观看散落各地的经典杰作。图/取自 artnet

Factum Arte 在此次展览中成功重建了在西班牙内战期间遭摧毁的乌贝达《幼年施洗者圣约翰》雕像。该雕像虽曾被修复,但仍保留破坏痕迹;Factum Arte 则依据修复前的档案照片制作出新的 3D 模型。策展人希望通过此作品,能再现原作的一部分“奇迹感”。同时,展览还将展示复制技术是如何在数个世纪中演变,证明数字复制品不仅为艺术品提供极为详尽的纪录,更对未来世代研究者与修复师具深远价值。值得注意的是,在艺术品国际借展移动时,脆弱物件往往面临显著的物理风险,因此高科技复制品在此类情况下,也能有效促进返还协议的进行,让博物馆得以保留决定返还物品的复制版本。

米开朗基罗的《幼年施洗者圣约翰》(1495-1496),修复后呈现的样貌。图/取自 artnet

综观而言,这些古今交融的复制品将共同促成自 1875 年在佛罗伦萨庆祝米开朗基罗诞辰 400 周年以来最全面的米开朗基罗专题展览。展览将持续至 8 月 31 日,除了文章内提到的展品外,还将一并呈现一系列米开朗基罗的原始素描、书信、蜡和黏土模型,以及一些根据现已遗失的模型制作的青铜作品,为观众呈现这位文艺复兴大师更完整的创作面貌。