孙一钿《庇护所 VI》

57.1 × 57.2cm(未装裱);59.5 × 59.5 × 7cm(装裱)

布面丙烯,2024

图片致谢艺术家和施博尔画廊,柏林/巴黎/首尔

摄影 © Andrea Rossetti

物质,作为人类欲望最忠实的见证者与共谋者,在文明演进中始终扮演着复杂角色。从《金瓶梅》中那张镶嵌螺钿的拔步床所见证的西门庆的奢靡,到《了不起的盖茨比》里黛西脖颈间摇曳的珍珠项链所隐喻的虚妄美国梦,物质既是欢愉的载体,也是悲剧的伏笔。当历史步入资本主义时代,马克思在《资本论》第一卷中犀利指出,商品拜物教如何以“物与物的关系‘遮蔽’人与人的社会关系”;卢卡奇在《历史与阶级意识》中进一步深化这一洞见,提出“物化”(Verdinglichung)理论,揭示异化如何渗入人的意识结构;而鲍德里亚在《消费社会》中则宣告了更彻底的转变——物已沦为漂浮的符号,其使用价值被符号价值彻底取代。法兰克福学派的阿多诺与霍克海默在《启蒙辩证法》中对“文化工业”的批判,进一步解构了消费主义如何通过物质制造虚假需求,编织精密的意识形态操控网络。

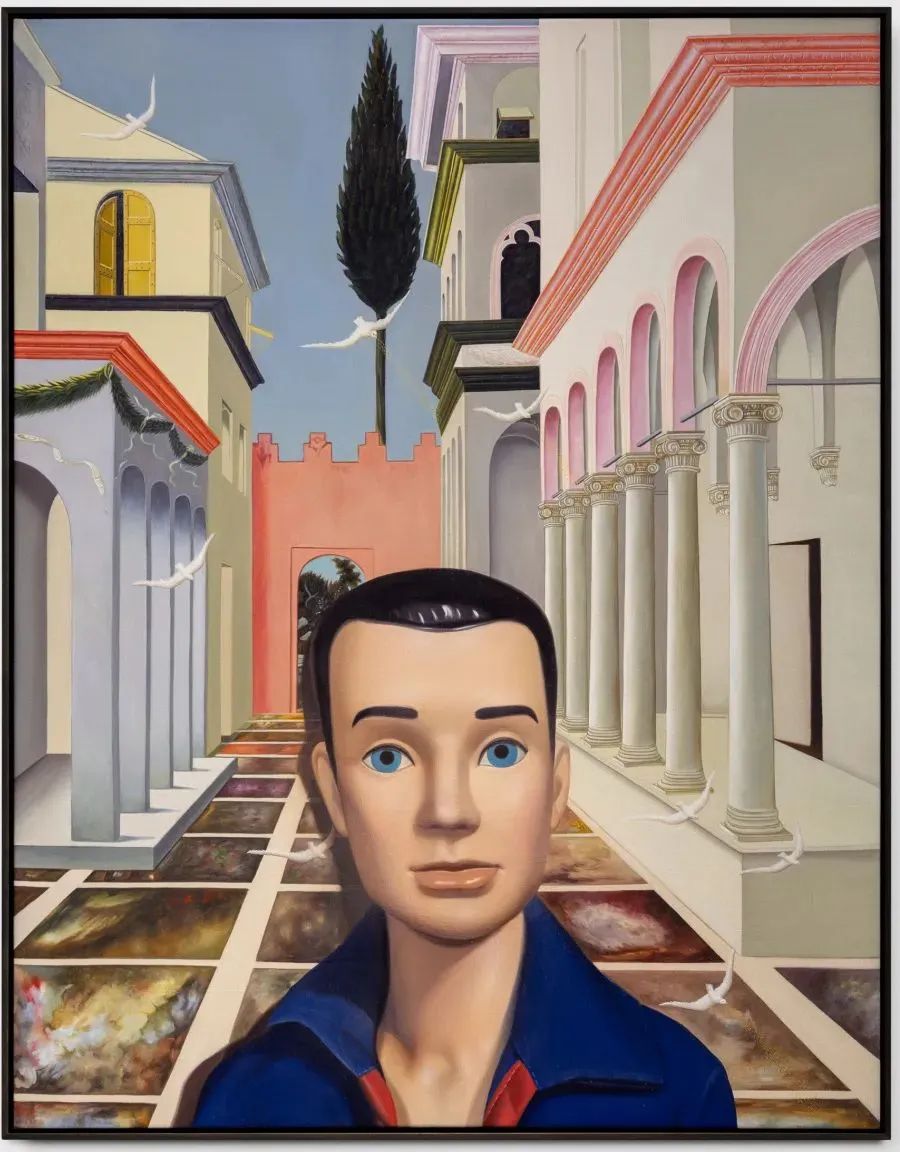

1991年出生于浙江温州的艺术家孙一钿,其创作轨迹恰与中国消费社会的崛起同步。她以充气玩具(塑料企鹅、兔子、猴子)、女性配饰(手袋、红底高跟鞋、蕾丝连衣裙)及跨文化符号(芭比娃娃的男友Ken、希腊神话中的美杜莎、基督教造像)为绘画对象,这些日常物品精准捕捉了当代中国物质生活的典型样本。因其对物质世界的极致呈现,孙一钿的作品在当代艺术领域引发了显著分歧:有人认为她敏锐捕捉了中国当下的感官现实,代表了艺术的新方向;也有人批评其作品甜腻媚俗,与画中那些光鲜却廉价的物品无异。

孙一钿《肯》

116.9 × 91.4cm(未装裱);119.4 × 93.8 × 7cm(装裱)

布面油画,2025

图片致谢艺术家和施博尔画廊,柏林/巴黎/首尔

摄影 © Andrea Rossetti

在社交媒体上,一个耐人寻味的现象是:即便是孙一钿的喜爱者,在分享其作品时也常陷入表述困境。他们会被《美元兔》(2020)表面那层近乎液态的PVC反光吸引,不自觉地放大图片细节,却在配文中强调作品对小商品美学的“批判”。这种分裂揭示了当代艺术接受中的认知困境——我们仍习惯以“批判性”正当化审美愉悦。实际上,孙一钿的独特价值在于她超越了简单的道德评判,通过“复魅”(re-enchantment)策略,既恢复了物的主体性,又借此探讨后人类时代的情感结构。

在技法上,孙一钿采用极致的写实手法,几近偏执。她对塑料、金属、织物、皮革等质感的描绘精确至毫厘,尤其对充气玩具褶皱的处理令人惊叹。这种写实并非炫技,而是一种现象学意义上的“本质直观”。胡塞尔所倡导的“回到事物本身”在此获得视觉呈现:物不再是既定认知的附属,而是以其本真状态存在。《充气时代》系列中,被放大的塑料玩具不再是背景,而是画面的核心主体。这种视觉策略也呼应了利西茨基(El Lissitzky)的“Proun”构成理念——通过平面元素建立新的空间关系,使物脱离原有功能语境,获得独立存在的尊严。

这种主体性的回归,正是一种“复魅”。韦伯(Max Weber)认为现代性是一个“祛魅”的过程,而孙一钿的绘画恰恰实现了物质的“复魅”:那些标准化工业制品在她的画笔下焕发出神秘与生命力。这并非怀旧,而是通过艺术语言揭示被消费逻辑遮蔽的物之本真。海德格尔在《艺术作品的本源》中论述的“物之物性”,在此被可视化地唤醒。

《猴子》,布面丙烯, 67 × 67 cm,2022

更重要的是,孙一钿并未止步于赋予物以“高光”。她借这些“复魅之物”探讨人类情感与关系结构。在2022年的作品《猴子》中,画面主角是一对“猴母子”塑料玩具:母猴憨态可掬,小猴古灵精怪,两者姿态亲昵,温情被注入冰冷材质。这让人想起罗兰·巴特在《明室》中提出的“刺点”(punctum)——那些意外触动观者的细节打破了符号的封闭系统。孙一钿所描绘的温情,正是刺破消费叙事的一处“刺点”。

《世界矮了7厘米》, 木板丙烯,41 × 41 cm,2019

《无题(月光手袋)》,布面丙烯,67 × 67 cm,2022

孙一钿的《世界矮了7厘米》(2019)和《无题(月光手袋)》(2022)则展现了对性别问题的持续关注。《世界矮了7厘米》中,一双闪亮的红色高跟鞋如纪念碑般尊严独立;《无题(月光手袋)》则描绘了一只顶天立地、日月同辉的女性手袋,提手化作蜿蜒长辫,背景是山峦与月光。这些原属消费社会规训机制的物品,在她的画笔下获得新意义:通过色彩的微妙调度与形态的精准转化,它们成为女性主体性的象征。福柯所言的“反抗点”——权力结构中的抵抗空间——在此获得视觉呈现。女性用品不再是被凝视的客体,而成为自我认同的显影。这种转化非口号式宣言,而是通过物的艺术再定义实现,构成她独特的美学政治立场。

《即将到来》,纸本拼贴,28.2 × 18.8 cm,2025

香格纳群展“潜航者之梦”展览现场

在社会关系层面,孙一钿的作品与布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)的“行动者网络理论”形成深层对话。画中的物不再是静止的客体,而是情感网络中的积极行动者。玩具的光滑表面、塑料的弯曲曲线,均在重构人与物的关系。这既非拜物,也非功能主义,而是一种物我共融的新状态,类似梅亚苏(Quentin Meillassoux)在《有限性之后》中设想的“前康德式物性”:物不再是主体的对立面,而是关系的共同建构者。这一理念在孙一钿2020年的双联画系列中尤为明显:每组第一幅是充气动物(如海狮、狮子),第二幅则仅剩悬浮的黑色眼睛。本应被观看的物,反过来凝视观者,主客体彻底翻转,形成既令人不安又妙趣横生的观看体验。

《空洞 2》(双联张),木板丙烯,38 × 45.5 × 2 cm,2020

乔治·巴塔耶(Georges Bataille)在《被诅咒的部分》中提出的“耗费”(dépense)概念,在孙一钿作品中获得新解。那些本应被消费循环吞噬的廉价物,在她的画布上获得近乎圣物的永恒性。《破碎的独角兽》(2021)中漏气的充气玩具,其褶皱阴影里藏着卡拉瓦乔式的戏剧光效,印证了阿多诺在《美学理论》中的断言:“艺术通过形式的救赎,使短暂者永恒。”

在鲍德里亚笔下“拟像先行”的时代,孙一钿以近乎考古学的精确,建构起独特的物质诗学。当《永恒之花》(2022)中那朵塑料玫瑰在画布上永不凋谢时,我们蓦然领悟:在这个物质过剩却意义匮乏的年代,或许唯有艺术能重新缝合人与物的裂痕——不是通过逃避,而是更彻底的直面。

毕竟,人创造了物质,物质即是我们文化的延伸。当物开始言说,人性的真相方真正显现。

作者简介

何鲤,分别自北京大学、加州大学伯克利分校、耶鲁大学获得文学学士、硕士和法学博士学位。曾在美国主编双语杂志《美中社会与文化》并发表多篇关于文学、大众文化、摇滚乐亚文化的论文。