在巴黎证券交易所雄伟的圆顶下,是时候沉思和放松了。

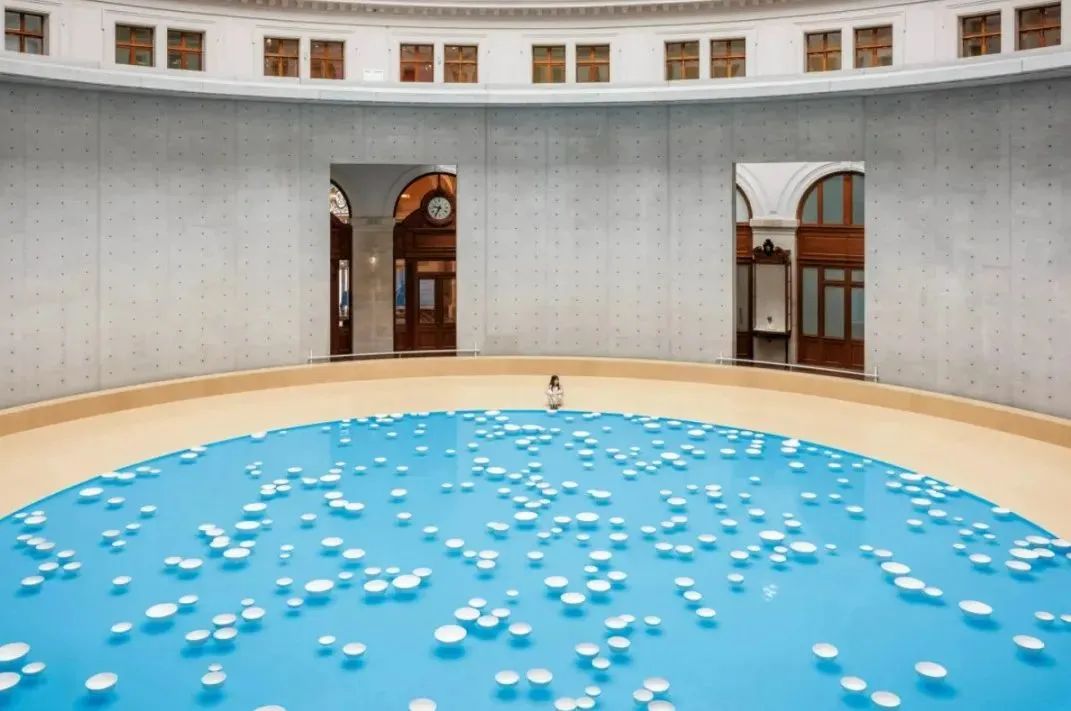

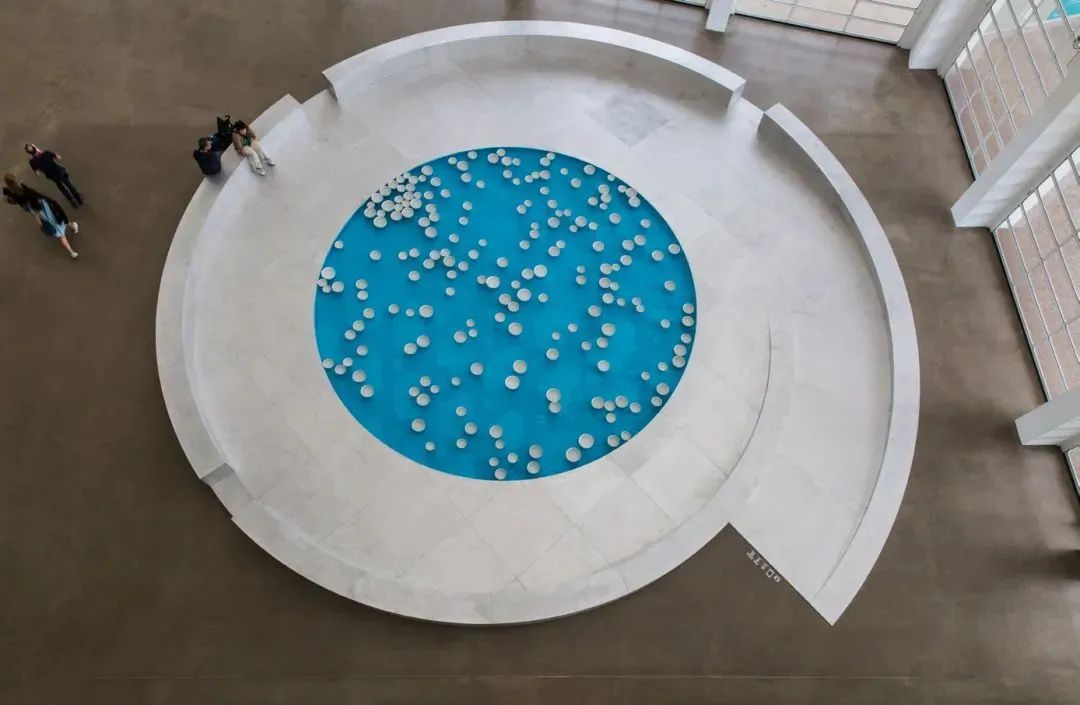

巴黎证券交易所的圆形大厅如今化身为一片令人沉醉的水域与音乐交织的景观。法国艺术家塞莱斯特·布谢-穆日诺(Céleste Boursier-Mougenot)的多重感官装置《微偏 v.10》正在展出,直径18米的圆形水池里漂浮着上百个圆润饱满白色瓷碗,随着池水的循环更迭,瓷碗兀自旋转,偶然相撞时发出不可预测的清脆鸣响。

世界飞速运转,时代快速向前,人们被裹挟着踉跄奔跑。当游客们或围坐在泳池周围,或放慢脚步,尤为需要沉浸在一个充满诗意的悬浮时刻。

01

一场没有演奏者的交响,“天成”还是“偶得”?

尽管此次并非《微偏》的首次呈现,却是迄今为止规模最大的一次,尤其是在安藤忠雄设计的圆形大厅,被混凝土墙面围绕着,标志性穹顶可见的巴黎天空,塞莱斯特不是把作品搬进来,而是让它“长”在这个空间里。

“塞莱斯特·布谢-穆日诺”展览现场

巴黎证券交易所—皮诺私人美术馆

摄影:Florent Michel / 11h45工作室 / 皮诺收藏

巴黎的文化评论家指出:“这不是表演而是现象——当自然力取代艺术家成为创作主体,我们见证的是艺术从制作到生成的本质转变。”

皮诺私人收藏馆的馆长埃玛·拉维尼表示:“这片蓝色水面上扩散的涟漪,唤起了一种渴望,塞莱斯特的作品并不如其他艺术品般以‘预制’的形式展出,而是令人直面他的创作过程。”

作品名《微偏》源自古希腊哲学家伊壁鸠鲁的物理学说,指原子随机偏离轨道的运动。对艺术家而言,这完美映射了这件装置的运作逻辑:“卢克莱修在《物性论》中描述的'倾角'现象,与我的作品同样关乎偏转,以及相遇、发生与置换的可能性。”

1999年,塞莱斯特在保拉·库珀画廊第一次展出了《微偏》。他用电线圈加热水池,潺潺流水和瓷碗摩擦的声音经由麦克风放大后,在展览空间内创造出一个流动与静止共存、人工与自然交汇的生态系统。

不可预测性成为观众感受这件作品的核心,“如果在两个瓷碗碰撞之前的那一刻,你试图预测由此产生的声音,”艺术家强调,“大多数时候,你的预期是会落空的。”因此,《微偏》的每一次呈现都是独一无二的。

“生声不息”展览现场,上海民生现代美术馆,2017

塞莱斯特·布谢-穆日诺,《无题之明珠》,上海明珠美术馆,2021

塞莱斯特·布谢-穆日诺,《变奏(廊坊)》,中央美术学院美术馆·廊坊馆,2021

中国观众对塞莱斯特的作品并不陌生。2017年他在上海民生现代美术馆举办了中国首次个展“生声不息”,六件特别定制的大型混合媒介营造出任由观众穿梭其中、虚实更迭的沉浸场景。2021年,他参加了上海明珠美术馆“从泥土到语言——以陶瓷为媒介”群展,同年参与中央美术学院美术馆·廊坊馆“演化-公共的未来”群展,展出作品《变奏(廊坊)》。

“变奏”展览现场,布雷拉美术馆,巴西圣保罗,2009

摄影:Isabella Matheus

“微偏 v.2”展览现场,蓬皮杜梅斯中心,法国,2015

摄影:Remi Bertrand

塞莱斯特·布谢-穆日诺《微偏 v.9》展览现场,展览“城市景观:连通与共存”,2023-2024,韩国光州国立亚洲文化殿堂

摄影:Diam ⓒ National Asian Culture

塞莱斯特·布谢-穆日诺《微偏 v.9》展览现场,展览“城市景观:连通与共存”,2023-2024,韩国光州国立亚洲文化殿堂

摄影:Diam ⓒ National Asian Culture

此外,这件作品已被广泛展出,包括美国旧金山现代艺术博物馆、巴西布雷拉美术馆、法国蓬皮杜梅斯艺术中心、墨尔本维多利亚国家美术馆、韩国光州国立亚洲文化殿堂等。色彩、声音与空间上的融合极大调动了观众对于当代艺术的感受,而美术馆自身先天的物理性空间,恰恰给予了塞莱斯特最好的施展舞台。

02

人工还是自然?这位法国艺术家用声音做答

1961年,塞莱斯特出生在法国南部的城市尼斯,他会演奏萨克斯和小提琴,早年受教于法国尼斯国立音乐学院,后为演员兼戏剧导演帕斯卡尔·兰伯特的公司担任十年的作曲工作。

1994年他开始尝试声音装置的创作,热衷于为作品中在熟悉的地点或日常事物中融入偶然性的音乐元素,以此来实现所谓“活”的音乐形式。2000年,他获得了马塞尔·杜尚奖提名,2015年代表法国参加第56届威尼斯双年展。

受杜尚关于“现成物”的启发,塞莱斯特不再拘泥于传统乐器和声音调用。同时,他也强调音乐产生过程的不确定性、随机性、偶然性,将视觉、触觉、听觉互相交织的主导权交予不可控的环境。

塞莱斯特·布谢-穆日诺《微偏》展览现场

巴黎证券交易所—皮诺私人美术馆

塞莱斯特坚持做那些能用物理力量发出声音的作品。以《微偏》来说,这件作品的声音不仅来自瓷碗的摩擦和碰撞,水泵、水流和瓷碗之间“布局”和“运作”共同成就了“作曲”过程。而选择日常人们每天都会用到的瓷碗,是艺术家想借此表达日常物也可以成为乐器,弹奏出美妙的声音——人们也透过宇宙本体的静,聆听到了现实世界的动。

塞莱斯特·布谢-穆日诺《微偏》展览现场

巴黎证券交易所—皮诺私人美术馆

如他曾强调的,“当人们通过相机屏幕而非双眼欣赏艺术时,这是可悲的。我的装置明确告诉观众,他们的存在也是作品的一部分。”

03

声音艺术不止于声音一部小众发展史

在视觉信息爆炸的今天,当代人的内在文化需求使听觉转向成为一种必需。法国思想家雅克·阿塔利在《噪音:音乐的政治经济》一书中强调:声音比图像更具渗透性以及爆破力量,正常人可以将眼睛长时间闭上,却无法总是将耳朵捂住,不接受外在声音对身体、心灵的直接影响。

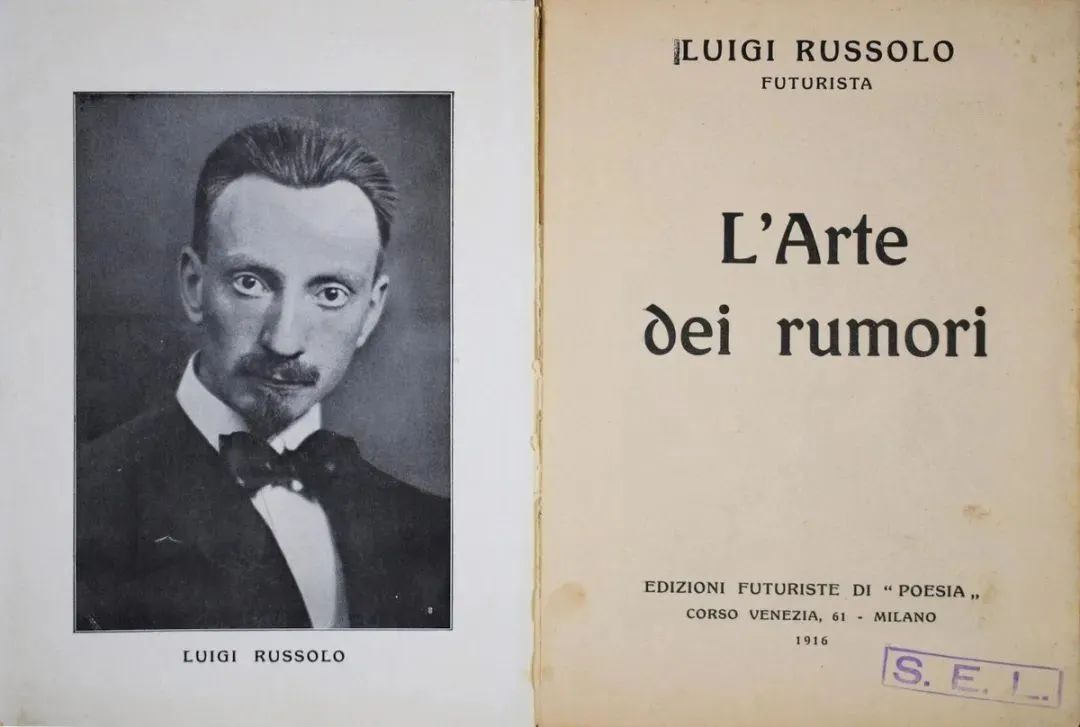

路易吉·鲁索洛《噪音艺术》(1916年)的卷首插画和扉页

© archive.org

虽然“声音艺术”一词最早出现在1970年代初期,但听觉实验和表达的种子最早是在1913年播下的,意大利画家兼作曲家路易吉·鲁索洛率先开创了“噪音音乐”的概念,到芭芭拉·伦敦于1979年在纽约现代艺术博物馆策划的展览“Sound Art”,标志着声音艺术在国际艺术界的正式确立。

塞莱斯特·布谢-穆日诺《微偏》展览现场

巴黎证券交易所—皮诺私人美术馆

随着时间的推移,声音艺术逐渐纳入主流领域,靠的不仅是看不见摸不着“声音”,而是早已和建筑空间、视觉艺术等其他艺术形式联结。这也是塞莱斯特所擅长的——将自然和科技、可控和不可测、静止的建筑和流动的偶然事件等构建成一个生态系统。

在当下这个时代,录音设备的普及与日新月异的科技发展,让声音艺术在全球占据了不可替代的地位。然而,人们尚未完全摆脱视觉中心主义的固有惯性,对于声音艺术所需的展陈模式、理论体系及收藏机制等,仍在不断探索与完善之中。