解论奥利瓦对中国艺术的礼赞

――关于民粹化抽象艺术的思考

程美信

在伟大时代没有来临之前,伟大的艺术不可能成批出现。像中国这片现代文明贫瘠的土地上,注定伟大的艺术是不会顺产的,只能在苦难与黑暗中诞生。

拜读了奥利瓦先生《伟大的天上的抽象…》画展序文时,我看到是一个高贵而谦和的西方策展人,处处散发出富有创见的思维魅力,如同一篇美妙的乐章,在瞬间灵动万变而富有美妙的意味。奥利瓦像六百年前的马可波罗一样,发现了伟大的中国抽象艺术,可在《东方见闻录》里却不见中国人的日常筷子、发臭裹脚布,也没有雄伟长城和代表当时最先进的造纸印刷术,只有神幻般的东方意象。即便如此,中国人仍然不满意奥利瓦的“伟大的天上的抽象——21世纪中国艺术”礼赞,他们需要看起来近乎天衣无缝的历史铭文,供“子子孙孙万年永宝”之用;“大象无形”不仅见证中华民族的悠久文明和博大智慧,同时记录下中国抽象艺术的伟大成就。

抽象艺术的存在逻辑

理论上,抽象艺术仅是有别于具象写实艺术的比较概念,但它作为现代派先锋艺术则有着自身生效的历史逻辑。首先,抽象绘画是从现代理性主义审美教条中解放出来的观念产物,并掀起了艺术语言和审美文化的革命浪潮,赋予一个时代观念进步的精神活力。其次,抽象艺术与以往经典艺术一样,历经了产生和消亡的历史演变过程,尽管它可以作为一种风格化的传统技艺被继承下来,但这种重复过程不再有艺术创造价值,甚至成为一种历史新教条的观念法式。

中国美术界对抽象艺术始终持有一种“我国古而有之”的态度,根源在于他们只看到中国写意画与抽象绘画的图式近缘性,忽视了艺术内在精神与历史语境的整体关系,仅仅把艺术当成了一种可以被不断重复的技艺。抽象艺术跟原始美术、儿童绘画、写意绘画的根本区别,不在于它们的图式语言,而是对历史观念的效应作用。在今天,不论是原始绘画还是抽象绘画或是写意绘画,它们完全像所有风格化的经典艺术,只要在技艺不至于失传的情况下,它们均可以被源源不断地重复制作,正如当代人可以复制原始美术,这不能代表它们能够起道原始时代的文化功能作用,充其量作为一种观赏性的历史纪念品。

此外,没有证据表明中国在写意绘画产生之前,在技艺上达到高度理性的控制力,它是材料和理念双重缺陷的表现,只能保持“似是而非”和“以神写形”的古朴象征手法,并发展出一套“传神论”的诠释玄理,根本上谈不上对理性具象艺术的超越。抽象绘画作为颠覆理性主义审美规范的先锋文化,它不可能像中国传统写意绘画那样,成为一种审美原教旨主义的艺术。换言之,抽象艺术在历史生效构成中耗尽它的内在力量,最终成为一种博物馆艺术或传统技艺。

艺术的创造力离不开其相应历史维度,也没有一种艺术作品具有恒定持久的生命力。在当代文化开放性体系中,审美不再是艺术创造的核心主体,抽象绘画作为一种视觉的经典技艺,它的形式语素可以进行肢解重组,关键是它对外部的作用意义,而不是表面形式语言的孤立呈现。艺术最大的伦理忌讳是起到历史进步的反动作用,抽象艺术在当代中国的泛滥,根源在于它被异化为一种保守的新民粹主义艺术,成为新极权主义的国家祭祀文化,如似寿衣冥币一般的制作技艺。

抽象艺术与中国历史

中国历史土壤无法诞生现代文明,原因在于它丧失历史更新的文化创造力,只能在一个封闭体系中保持自我循环,其中地理的屏障优势也起到了客观反作用。西方现代文明源于多种文明碰撞交合的历史土壤,特别来自怀疑主义和理性主义的希腊哲学,它成为西方现代性精神的动力源,那就是不断否定与批判的文化更新能力。然而,中国文明处于不断固化的循环状态,并形成一种中庸秩序的审美伦理,道德教条使人们走向了盲从权威和迷信历史,习惯从过去经验中寻找真理的钥匙,缺乏破门而入的创造张力,只能遵循原有秩序在不断徘徊。在这种大历史定势下,艺术成了道德驯化的伦理工具,它的高级化表现就转为国家公共礼仪和私人宗教慰藉。

中国现代化运动源起于亡国灭种的外侵压力,也是古老帝国头一次遭遇更为强大的文明对手。一度的“西体中用”和“科学民主”,无不是历史被动性的产物,从另一方面也在激励着中国朝向现代世界发展。迄今为止,中国在文化方面仍没有建立现代性的自觉能力,如科学没有科学精神,艺术没有艺术精神,大学没有大学精神,这些都反映了创造力的内在亏空。之所以,理性写实绘画一度成为政治极权的非理性工具,追求生产力现代化演变为一场“超英赶美”社会疯狂运动,从根本上背离了现代化工具理性原则,以致原本具有文化先锋性的抽象艺术,在中国变为一种民粹化、鬼魅化的冥币图式。

抽象艺术出现在文革后的80年代,同期顺势而出的还有本土传统文化以及西方现代主义文化。由于政治强人的谢幕,短暂的权力真空提供了自由缝隙,如同打开了潘多拉德盒子,当时的文学、哲学、音乐、影视均占据了话语主导力,形成了“传统复苏,现代扩张”的自由思潮。可是,没有历史深度和社会广度的思潮运动,流产悲剧是不可避免的,而且思潮本身的内在缺陷也是不可忽视的。吴冠中是中国本土化抽象绘画的标志性人物,也是将写意画和抽象画进行嫁接实验的重要画家,它对于49之后中国美术而言,无疑是别开生面的视觉刺激,并引发一度激烈“形式美”大讨论。这只是自由思潮的局部表现,说明了思想自由与时代进步的共振关系,同时见证了艺术形式意味与外部语境关系的效应作用。

自由思潮遭到整肃之后,国家权力需要代表自身合法性的文化礼仪,传统文化和民族主义成为首选对象。随着的经济改革的长足发展,新极权主义意识形态也逐渐成型,文化艺术的民粹化势头也一浪高过一浪。现代派艺术像自由思潮之初的所有文艺思想一样,在历史流变中日益褪色,不再有时代前卫精神的激情理想,而是跟社会主流意识融为一体。随后,玩世泼皮文艺和新犬儒主义思想开始登台亮相,其中消费文化和国粹艺术在政治纵容下发展迅猛,成为主导性的社会文化。面对这种时代转变的激流冲击,艺术界的反应是不甘落后的。就美术而言:从新文人画到实验水墨、从意象油画到油彩写意、从边缘艺术到主流艺术,它们反映了艺术形式的顺势流变关系。换言之,它们不再是鲜活的21世纪艺术。“抽象艺术”朝向民粹化图式演变,这是它内在质变的必然表现。伟大艺术决不顺应民族历史文脉,而是对一切既有文化矛盾展开颠覆,开创时代新出路。

奥利瓦对中国抽象艺术制作技艺的观察是极为细腻的,对于它们赋予外部作用的文化意义则避而不谈。他在《伟大的天上的抽象…》序文中赞美地指出:“毫无疑问,观念过程的价值作为中国画家们构思作品的特殊的发音动作,在他们的语言战略中具有决定性的份量,他们安排好一个开始的形式,然后一步步通过避免重复的许多格式变调的瞬间使起点的形式增值”;“当前的中国艺术家之中涌现出健康的消极乌托邦观念,认为艺术不可能在自己的范围之外建立秩序。无论如何制作的伦理相对于创造的政治占了优势。这一伦理在各种情况下都在分辨出一个对艺术的观念和制作方式的聚焦过程”。不错,技艺是中国艺术家的命根子,他们对审美的热情是建立在他们――“认为艺术不可能在自己的范围之外建立秩序”文化无能感之中。对于典型的中国艺术家而言,艺术的最高意义是寻求个人自足的宗教慰藉,并根据这一“境界”的审美洁癖,可以不分皂白地贬斥一切跟外部现实沾边的所谓“俗气”艺术,其傲慢冷漠建立在消极虚无的模糊玄变形式之中。

民粹化的中国抽象绘画

假当奥利瓦策划了“伟大的天上的抽象”是一个历史回顾性画展,而不是21世纪的中国当代艺术,在理论上似乎毫无问题。当下的中国抽象美术,不论冠以“新抽象”或是“后抽象”,从本质上不过是一种民粹主义艺术,释放出强烈而狭隘的保守主义文化信号。之所以,艺术家和理论家都持着“民族文脉、文化身份、中西对话”的历史情怀,它们都反映了文化民族主义和政治极权主义的场景作用。民粹化的当代中国抽象艺术,不论它的语言形态还是精神表现,显然无法对既定社会历史形成超越意义,只能作为权力驯化的祭祀礼仪或自我慰藉的殉葬工艺。

在当代艺术的开放多元体系中,任何传统艺术都可以被当作有保留的经典技艺,当它成为捍卫既定历史传统的招魂礼仪,那它无疑将自身以及历史置于危险境地,遭到颠覆和批判就不可避免。那么,民粹化的抽象艺术――作为对道禅美学的复兴艺术,这需要考察道禅思想的内在本质,而历史却证明了它是完全失败的哲学体系,剩下的只能满足不健康的历史精神慰藉。事实上,艺术理想与生活现实是可以分裂的,这种矛盾体现在民粹化的抽象艺术之中,好比寿衣店里的艺术,它的仪式作用、伦理表现和交往行为都是真实存在的,唯独缺乏社会历史的积极意义。

自90年代以来,随着农民工血汗经济的不断增长,一定程度上刺激着文化保守主义、民间国粹主义、政治新极权主义的神经发热,如季羡林把汤因比的“21世纪可能是东方时代”的理论假定,直接注释为“21世纪是中国人世纪”的历史依据。为了迎接这一时代的来临,历史造神运动再次使各种祭祀礼仪派上用途,民粹化的抽象艺术无疑迎合这一历史契机,把艺术创作充当“天人合一”的哲学实践和“身份认同”的文化宣誓。这些只是证明中国传统文化和东方文明优越性的部分礼仪,还有那些奇形怪状的后现代主义风格建筑,均变成了一种历史道场,正如一些理论家用“新抽象”、“后抽象”去修饰那些内在空洞迂腐的“油彩写意”和“意象绘画”。除此之外,资本博弈中也需要艺术品作为游戏筹码,从黄宾虹到吴冠中以及整个庞大书画市场,无不说明了抽象绘画民粹化图式转向的外部动力。

栗宪庭先生是中国自由思潮时代最重要的先锋派艺术理论家,近年他撰文捍卫抽象艺术的民族专属权,以“我国古而有之”作为立论依据,痛斥西方文化霸权主义将抽象艺术据为己有,这也反映了抽象艺术在中国语境中的复杂意味[1]。对中国抽象艺术的理论发言最多的高名潞先生,他早期根据西方极少主义演绎出符合中国式抽象艺术的极多主义理论,近年还依照道禅玄理和古代汉字“六书说”,发展出一套宏大的“意派”理论,并声称它打破了西方二元论局限,创立了代表21世纪新思维的中国美学体系和“三元论”东方哲学。此外,新生代理论家囿于强大的民族主义道场氛围和学院理论研究的注释传统,进行了一场“洋为中用”的理论祭祀活动,将西方存在主义、解构主义、语言哲学、后现代和反殖民理论进行本土化改造,试图用它们去诠释民粹化的抽象艺术、实验艺术的价值合法性。这种理论言说的诠释力量,无疑激励着艺术创作转向祭祀技艺的空前热情。一种贫血艺术,其内在主体个性是不复存在的,完全可以被任意地梳妆打扮。

奥利瓦的中国抽象之旅

奥利瓦对文化艺术的历史本能动力是非常清楚的,他在《伟大的天上的抽象…》序文中掩不住地说:“事实上,这些艺术家以孤独的方式构思他们的形式然后部分投入制作。这并不意味着放弃作品或艺术家强调构思过程重于制作的骄傲。而是一种在艺术中打开和社会接触,交流的可能性,消除常规的创造的礼仪。这种礼仪是在许多当代艺术中制作作品的宗教性的黑暗瞬间。不对称性也意味着合作和集体接触的原则。自相矛盾的是,这里回归了艺术的文艺复兴的作坊的辛劳。作坊里一群无名的个体参与制作按艺术家小稿上预示的图像规定的作品”。

奥利瓦对民粹化中国抽象艺术的技艺热情是赞口不绝,说它们表现出一种礼仪的宗教性的黑暗瞬间效果,意味着中国抽象艺术犹如寿衣店的作坊技艺,对死者与生者之间具有单向的伦理关系,却无法构成社会交往、历史进步的实际文化意义。然而,奥利瓦以抒情诗人的姿态,洋溢之外却透露出几分清醒的洞察,他说“因为中国的视野基于圆形的太极象征,无始无终,发展出一个没有等级的精神世界的图像。如果西方观众总一个视点观赏一幅绘画,一个中国的古代或现代的读者必然会打开绘画的长卷踱步而观。这就是中国新艺术,一种在幸福的运动中的艺术。”

作为策展人不对自己挑选的艺术家作品进行否定性批判,这符合策展人的伦理原则。但是,具有判断力的策展人,显然清楚策展作品的不尽完美,必须通过外部批评实现展览活动的圆满目的,使它变成一起公共性的社会交往。基于此,奥利瓦对中国当代抽象艺术的礼赞,是需要经得起批判考验,不管那些艺术作品是不是伟大的、天上的抽象艺术。但凡伟大的艺术,它们一个共性特点就是经得起否定考验。

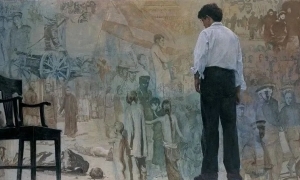

值得一提的是,作为艺术策展人对展出场地应有一定的选择性。奥利瓦可能没想到中国国家美术馆是名符其实的艺术殡仪馆,那些只陈列僵死的、失效的、过去的艺术作品。否则,中国已是一个社会开放、文化自由的伟大国度,成批出现伟大艺术已不再是梦想。

注释与引文链结:

奥利瓦《伟大的天上的抽象——21世纪中国艺术》

[1]栗宪庭《中意象与观念》或《评栗宪庭的“中意象与观念”之说》

【编辑:袁霆轩】