“2011自然与现代形式——明圆艺术展”的腔调

——当代艺术如何进入传统?

“它不是水面闲逛的大理石,/不是香火单传的默哀。”——肖开愚《致传统》

近年来,策展人朱其变得内敛,在保持对当代艺术的批判性之外,他以更加决绝的姿态回溯“当代艺术”的身份密码。这是当代艺术的“安身”和“立命”的关系。安身,有西方艺术作为依托,便已足具;而立命,则必须回到历史、回到“古今一体,恒久当代”(徐天进语)的语境中去。

2011年3月至4月在上海明园文化艺术中心展出的“2011自然与现代形式——明圆艺术展”可看作朱其对传统、自然和当代艺术关系的一次梳理。他不无悲观地说:“尽管中国及东亚的当代艺术已广受瞩目,但与西方相比,亚洲艺术仍未真正完成从自身传统的转换及其语言的现代性。”

中国艺术传统中的“自然”题材(花鸟、山水等)及其自然观、语言形式,如何顺着这条核心脉络在观念和语言上向现代转化?艺术评论家们认为,这一课题过去一百年事实上未能真正解决。

而当代艺术30年间,不断有艺术家进行这方面的实践。甚至于可以断言,凡在国际当代艺术界占有一席之地的中国艺术家,无不是以“传统资源”去进行“资源置换”的结果。这种东方背景的资源优势在徐冰、黄永砯、蔡国强、谷文达等人身上,体现得尤为强烈。

纵观整个现代性与传统“割裂”的关系不难发现:现代性在西方艺术中主要表现为工业社会的精神分裂和语言上的抽象几何,而这两个方面与中国传统哲学和语言形式是相冲突的。

中国哲学强调人的自然性和佛教禅宗的“圆融”,在语言上强调自然形似的有机形式及其书写的心性化。朱其说:“自清末民初以来,中国现代艺术在吸收西方的艺术观念和形式,但一直没有在中国哲学和语言内部展开解决中国思想和艺术的现代性问题。”

思索这一问题与对策的朱其显然受到了日本当代艺术发展的影响,在近两年访问日本的过程中,他一方面走访了东京的神田旧书店,搜罗淘选了大批与此相关的资料书籍;另一方面,他也与日本艺术界深入交流,如艺术家草间弥生和当代物派的策展人等。

“自然与现代形式”得益于跨文化交流的结果。而且,当朱其将这一想法透露给明园艺术中心时,得到了积极的反应。于是,这一展览便成为明园艺术中心整改之后的“开幕展览”。

上下三层的展览占据了明园艺术中心修葺一新的空间。在这个大型展出中,中国、日韩、欧美艺术家的作品令人耳目一新。尤其是国际部分的展出,西方人对中国传统山水与自然关系的理解,对“心物一元”的探讨和把握,以及对“天人合一”思想的展露,都显得游刃有余。

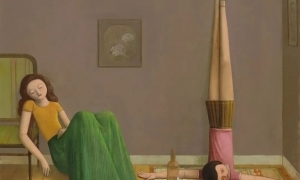

这个展览试图探讨当代艺术中对自然的实验性表现,即如何通过现代形式如装置、摄影、录像及计算机艺术来表现自然题材,这些题材包括山水、花鸟、动物及自然景观,或者通过自然材料表现的观念艺术。上世纪80年代末90年代以来,当代艺术诸多艺术家都在这个问题上多有前卫性实践,尽管尚未呈现系统的认识和语言模式,实验方向也比较多元化,但体现了当代艺术对这一问题的思考。

中国艺术家中,旺忘望的作品《唯灵论》也许不是每个人都喜欢,但以独到的视角揭示了当代人的信仰危机和灵魂无救的局面;艺术家洪欣则以一种冲淡的方式解读《巴塔耶的有效期限》,最终获取的或许是某种对生命易逝的无奈和伤感。

这次展览,可看作中国策展人和艺术家对中国传统的集体致敬、对中国当代的集体默哀。用此种致敬和默哀的方式,或许能挽救当代艺术不可一世或自欺欺人的局面。

【编辑:李璞】