令人回味或描述性的短语和句子充斥在UCCA尤伦斯当代艺术中心包豪斯建筑开阔、无柱式的结构的展厅中,正在展出的劳伦斯·韦纳(Lawrence Weiner)中国首个重要回顾展“追求幸福 越快越好”为艺术家作品第一次大规模被翻译为中文。

本次展览由UCCA策展顾问彼得·逸利策划,与劳伦斯·韦纳艺术遗产紧密合作。彼得·逸利在媒体发布会表示:“韦纳的主要贡献在于,坚持认为可以仅用语言来创作艺术作品,并由此发展出一种艺术哲学,艺术可以仅作为观念而存在,而无需借助任何具体的实物。”

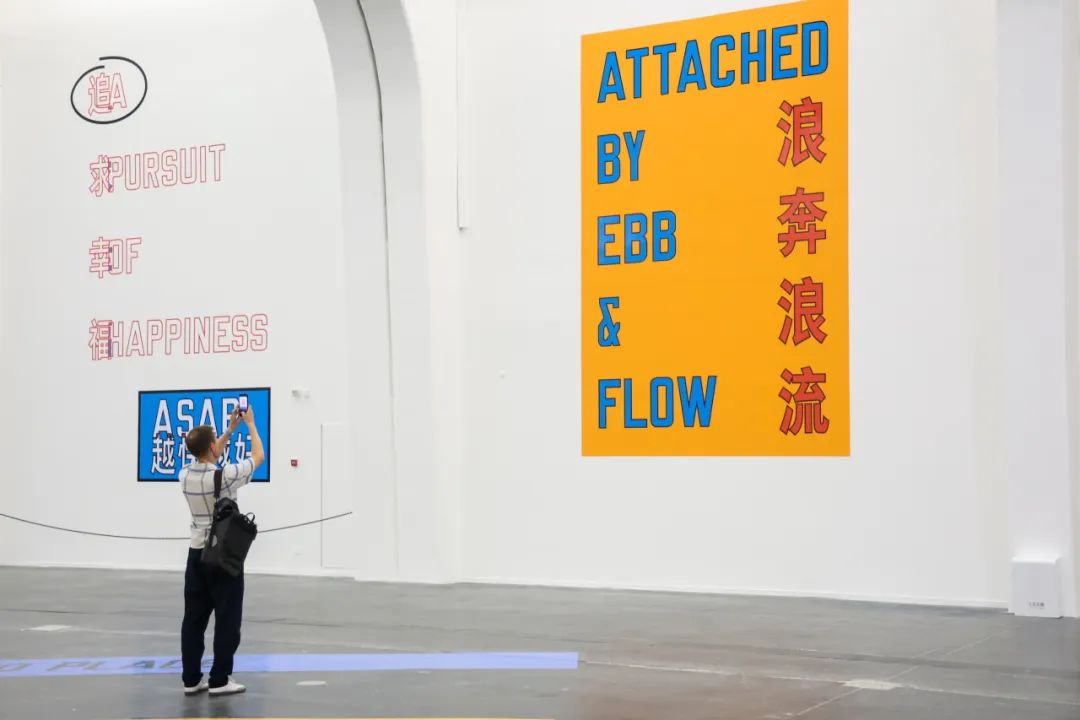

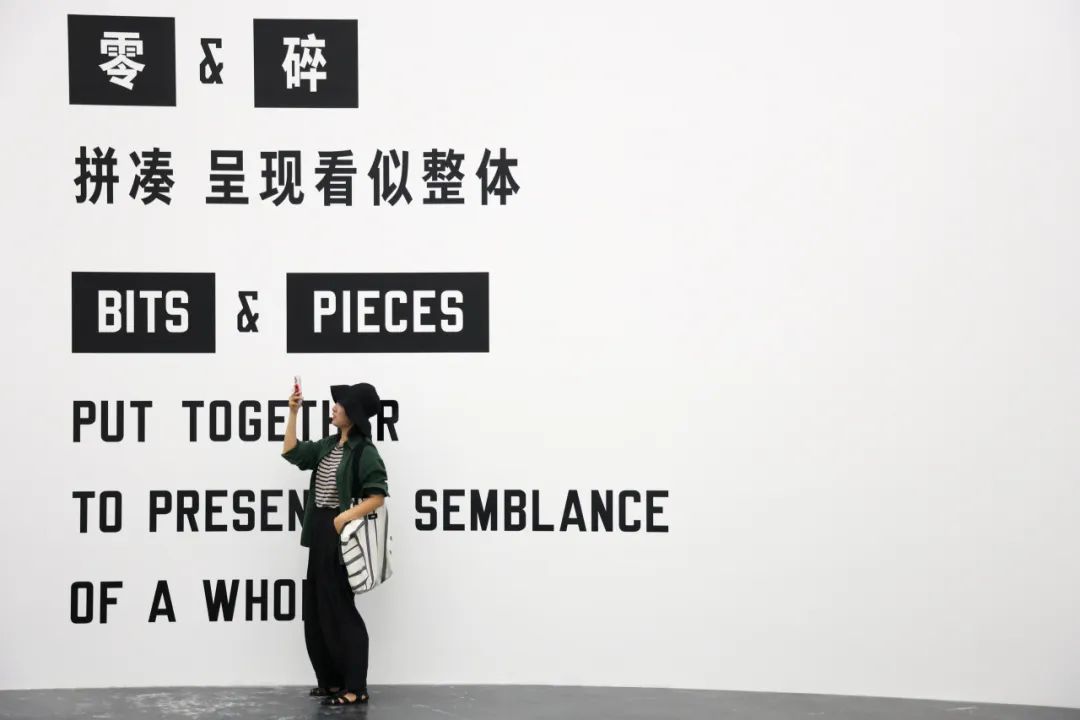

“劳伦斯·韦纳:追求幸福 越快越好”媒体导览现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供。

01

追求幸福,越快越好

韦纳是20世纪观念史的核心人物,在生命的最后15年与亚洲有了联系。2007年,他接受了UCCA尤伦斯当代艺术中心的委任创作,并作为开馆展项目之一。在时隔17后的展览中,“劳伦斯·韦纳:以邀光”在同一个位置得到还原。成为展览“追求幸福 越快越好”的第一件作品。

“劳伦斯·韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场

UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。摄影:孙诗。

展览从韦纳半个多世纪近1200件作品中精选约50件语言作品,横跨艺术家完整的创作生涯。并通过绘画草图、海报和影像为其作品的“接受者”——观众理解创作手法与理念提供详细的背景。

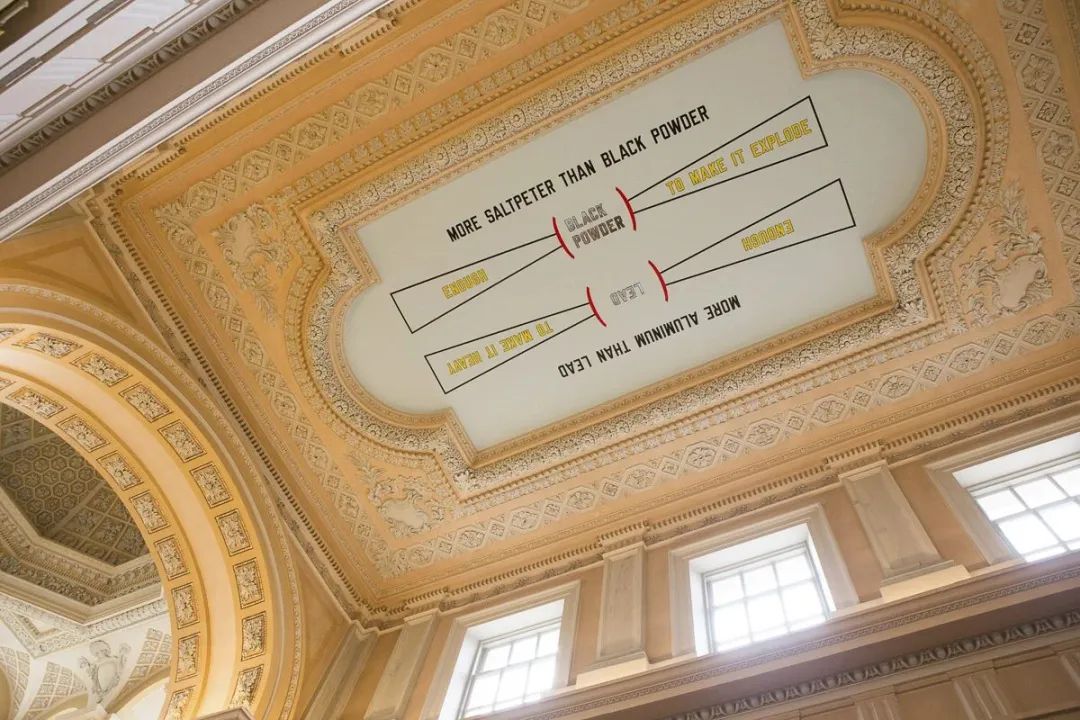

韦纳热爱通俗和技术语言,尤其钟情于生活中耳熟能详的日常用语,在创作中还使用了科学和非艺术领域的语言。逸利认为:“这种结合使他的作品深深植根于日常交流之中,同时也展现了自然世界的广阔,其所蕴含的能量与尺度远超个体的经验范畴,看似矛盾实则互补。”

“劳伦斯·韦纳:追求幸福 越快越好”媒体导览现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

多年来,韦纳始终通过各种方式设计与呈现自己的作品,并逐渐精炼为三种主要字体和几种特定色彩。此次展出的每件作品的翻译与设计都经过精心考量,采用最适宜展现韦纳创作理念的中文字体以及平面设计风格。

本次展览中的中英文通常并置或夹杂出现,但有些作品仅以一种语言展示。展览中的某些作品以“所指材料”本身呈现,而另一些作品则使用了韦纳早年间所采用的手绘或镂空版的方式制作,充分展现了韦纳创作的丰富层次。

“劳伦斯·韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场

UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。摄影:孙诗。

“被夜晚相遇的两艘船照亮”展现出了时间的流逝及带给人们的感受。两艘船是两个元素的交织,从这一概念,观众可以体会到对艺术作品共存性的理解。

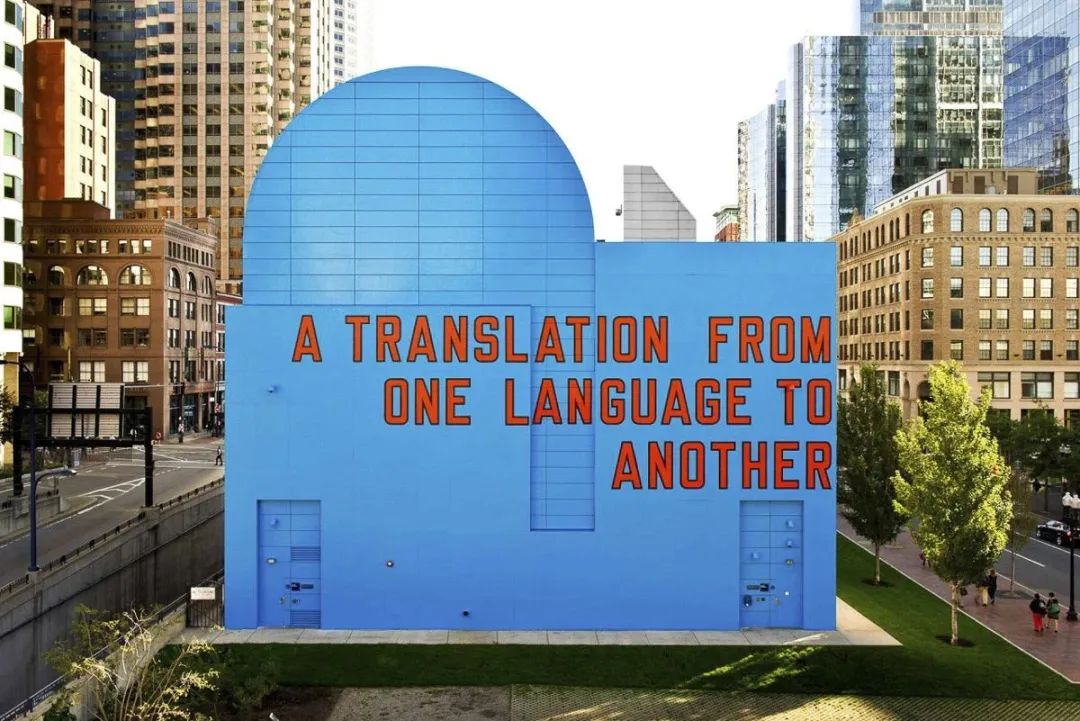

“从一种语言到另一种语言的翻译”成为概括此次展览的精髓,对于每一位观众来讲,他们对作品同样进行了各自的一种翻译。

交流发生在每一件作品之中。观众会根据具体情境、关系、布置以及作品的展示方式等,接受、思考并将其融入自己的体验中,或者试图融入其中,构建属于自己的解读与感悟,借由语言更容易地跨越边界。

“劳伦斯·韦纳:追求幸福 越快越好”媒体导览现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

展览特别聚焦于一系列探讨转译、迁移与交流主题的作品。通过“追求幸福 越快越好”对韦纳艺术实践深入全面的研究,激发了关于翻译和跨文化交流复杂而富有成效的讨论。

02

他的“雕塑”,材料是语言

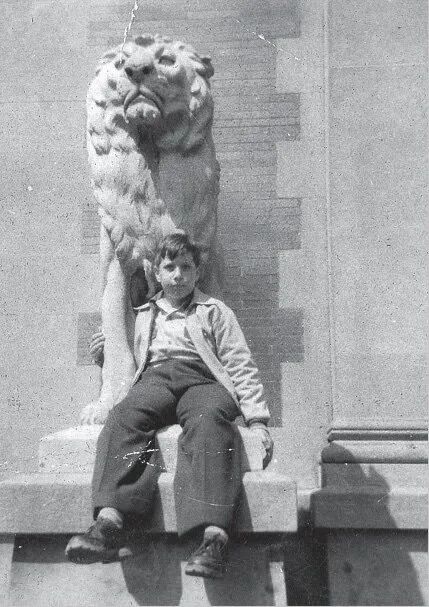

1942年出生于纽约,高中毕业后,韦纳曾短暂的在亨特学院学习哲学和文学课程,后过着游牧般的生活,甚至一度在北极短暂停留。

童年时期的劳伦斯·韦纳

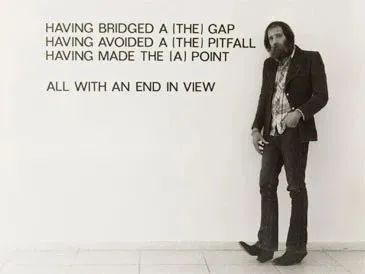

20世纪70年代的劳伦斯·韦纳

图片来源于网络。

在发表《意图宣言》之前,韦纳在整个1960年代期间于美国和欧洲进行了一系列的艺术探索:像1960年在加利福尼亚创作了他第一件正式的艺术作品《成坑之物》,在州立公园的四个角同时引爆炸药,塑造了一个大地上的凹坑。

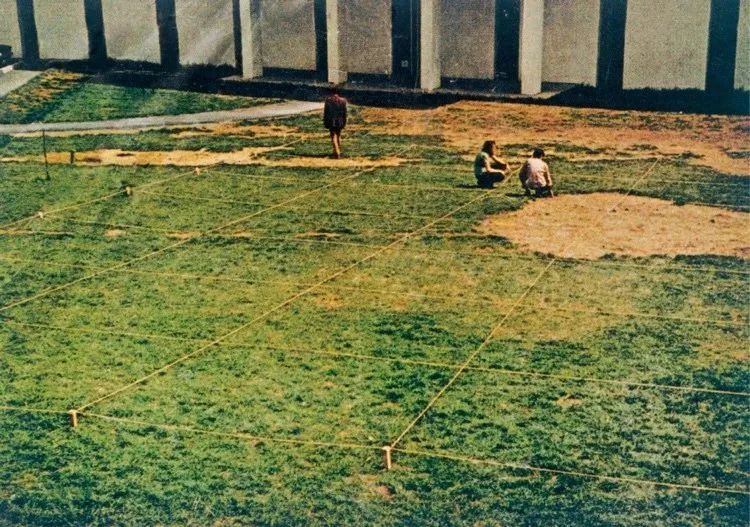

劳伦斯·韦纳作品《一系列按固定间隔插在地上的桩子形成一个矩形,桩子之间拉着绳子以标示网格,从这个矩形中移除一个矩形》实施现场, 温德姆学院,普特尼,佛蒙特州,1968。图片来自网络。

1968年是一个重要的转折点,韦纳完成了一项突破性的工作:在位于佛蒙特州的温德姆学院组织的户外展览中,他创作的装置作品以细绳环绕在几个木桩上,从而在草地上形成一组悬空的网格。然而,这样的装置却妨碍了学院学生穿过草坪的路线,导致他们剪断并拆除了部分细绳。这让韦纳想到,如果这件作品只是简单地口头描述,而根本不制作出来,也许它也会产生同样的影响。

在随后的1969年,韦纳以这样的理念为基础,撰写并发表了《意图宣言》:

1. 艺术家可构建作品

2. 作品可被制造

3. 作品无须被实现

(每项条件均具有平等地位,并符合艺术家的意图,这些条件的取舍取决于观者接收作品时的决定。)

自70年代以来,韦纳的工作变得不那么严肃了。他的文本作品,用签名模板字体拼写单词,通常直接放在墙上,可以以各种方式展示。某些作品暗示了人们对视觉的兴趣。

劳伦斯·韦纳,《只要依然存在》,欧洲塔,魏特德维茨当代艺术中心,鹿特丹,1993。图片由劳伦斯·韦纳艺术遗产提供。

劳伦斯·韦纳,布伦海姆艺术基金会,英国,2015。图片由劳伦斯·韦纳艺术遗产提供,摄影:雨果·格兰迪尼。

劳伦斯·韦纳,《从一种语言到另一种语言的翻译》,罗斯·肯尼迪绿道壁画,波士顿,2015。图片由劳伦斯·韦纳艺术遗产提供,摄影:杰夫·哈加顿。

劳伦斯·韦纳,前哨当代艺术中心,崇明岛,上海,2019。图片由劳伦斯·韦纳艺术遗产提供。

在过去的五十年里,韦纳由文字组成的作品出现在各种各样的地方,他比那一代的任何其他艺术家都更倾向于选择文字作为他的媒介,在其他人手中文字可能会变得公式化,但韦纳将这种媒介变成了自己的媒介,并保持了它的可塑性。

“韦纳的语言是可变的,出现在一个州,然后出现在另一个州。它们不仅被不断地重新制作,而且被更新。”《纽约时报》曾评论。