中国嘉德2025年春季拍卖会以多元化的艺术珍品,再次印证了中国当代艺术市场的蓬勃活力。现如今中国当代艺术市场呈现出国际化与本土化并行的趋势,藏家群体日益年轻化,对现当代艺术的关注度显著提升。

此次春拍特别强化了学术与市场的结合,推出包括陈丹青、刘丹、周春芽、毛旭辉、王广义、张培力在内的“50后”及“60后”王玉平、曾梵志、刘野、王音、刘锋植、刘炜、张恩利、赵半狄、喻红、王兴伟等中国当代艺术领军人物的关键作品。他们继承了改革开放初期的先锋精神,又为后续几代艺术家奠定了创作范式与市场基础,在艺术史与社会思潮的演进中扮演了承前启后的关键角色。

在全球艺术市场调整的背景下,中国当代艺术展现出强劲韧性,藏家群体更趋理性,注重作品的艺术史定位与长期价值。凭借精准的拍品遴选与国际化视野,中国嘉德成功吸引了全球藏家参与,为2025年中国当代艺术市场注入新的活力与信心。

中国嘉德2025春季拍卖会

预展

5月7日-5月10日

嘉德艺术中心

(北京市东城区王府井大街1号)拍卖

二十世纪及当代艺术

5月13日 13:00 嘉德艺术中心A厅二十世纪艺术夜场

5月13日 19:00 嘉德艺术中心A厅当代艺术夜场

5月13日 19:30 嘉德艺术中心A厅

周春芽

在中国当代艺术发展史上,周春芽无疑是一位具有标志性意义的艺术家。他1955年生于重庆,1982年毕业于四川美术学院版画系,随后于1986年前往德国卡塞尔美术学院深造,1988年毕业于该校自由艺术系。这种跨越东西方的教育背景为周春芽提供了独特的艺术视角,使他能够将德国新表现主义的狂放笔触与中国传统文人画的含蓄意境巧妙融合,创造出极具个人特色的艺术语言。

本次春拍中国嘉德带来周春芽不同时期的4件精彩力作,包括:“山石”系列最大尺幅的收官巨作《山石与烟云》;题材罕见,独此一例的《鹦鹉桃花》三联画;“桃花”系列最为气势磅礴的《轻薄桃花逐水流》,以及灿烂纯美的《春绯映翠》。共同演绎出周春芽的创作脉络。透过不同的创作主题,揭示出艺术家从传统与历史中寻求观念突破的路径思考。

《山石与烟云》创作于2003年,是周春芽“山石系列”中尺幅最为宏大的作品,堪称该系列的巅峰之作。标志着他从早期对山石形态的独立审美转向对整体画面氛围与气场的缔造,体现了艺术家日趋成熟的东方化表达方式。在面对山水、山石题材时,他摒弃了中国传统绘画中阴柔和含蓄的部分,反而利用油画语言和色彩的张力与冲击力,增加了山石的力量,开创了另一类型的东方式人文山水景观。

Lot 284

周春芽

山石与烟云

2003 年

布面 油画

358.5×220 cm

估价:RMB: 22,000,000-32,000,000

发表

《20世纪中国艺术史》,北京大学出版社,北京,2006年,第1064页

《个案—艺术史和艺术批评中的艺术家 1》,湖南美术出版社,长沙,2008年,第185页

《Zhou ChunYa周春芽》,timezone8,北京,2010年,第446页至第447页

展出

“1971-2010周春芽艺术四十年回顾展”,2010年6月13日至23日,上海美术馆,上海

“从梵高到中国当代艺术—松美术馆开幕展”,2017年9月27日至2018年1月24日,松美术馆,北京

“绵延:变动中的中国艺术”,2020年9月25日—长期,北京民生现代美术馆,北京

与1990年代创作的“红石头”、“绿石头”那种结实、厚重且冲突性强的风格不同,《山石与烟云》呈现出更加空灵的气质,画面中大面积的留白和烟云处理非常“透气”,绿与红融入到大面积的灰调中,虽然没有强烈的色彩对比,但增加了作品的气度,晕染产生了气象万千的视觉效果。

《桃花鹦鹉》以奔放热烈的色彩和笔触,将人类与生俱来的本性及欲望心理具象化地呈现在画面上。桃花在中国传统文化中本就带有情色隐喻,周春芽则进一步强化了这种象征意义,通过西方表现主义的刺激色彩与“中国元素”的融汇,打破了观者过去经验中对“桃花”概念的认知,给人以洒脱奔放之感。

Lot 283

周春芽

桃花鹦鹉(三联)

1999 年

布面 油画

52×44.5 cm ×3

估价:RMB: 2,800,000-3,800,000

艺术家以浓艳的红色涂抹传统造型的中国花卉,发挥油画的材质特性,以丰富的细节和肌理置换了传统笔墨柔淡纤弱的质地,以繁复错落的体积结构改变了文人绘画扁平的视觉特性。该作将生活中转瞬即逝的桃花绽放瞬间永恒化,暗示生命的短暂与轮回,同时通过鹦鹉这一元素的加入,增添了画面的叙事性和象征层次。

从艺术发展的内在逻辑看,“桃花系列”的诞生也体现了周春芽对中西艺术传统的创造性融合。《轻薄桃花逐水流》无疑是最具代表性的一幅。创作于2010年的这幅巨制不仅在视觉上给人以强烈冲击,其内涵的丰富性也使之成为解读周春芽艺术思想的关键文本。标题的文学渊源,直接援引自杜甫《绝句漫兴九首·其五》中的诗句。原诗本是借暮春景物抒发忧国忧民之情,但周春芽对这一诗句的借用却带有明显的颠覆性。既是对自然美景的描绘,也是对情欲本能的直白表达。

Lot 286

周春芽

轻薄桃花逐水流

2010 年

布面 油画

254×360 cm

估价:RMB: 8,000,000-10,000,000

发表

《改造历史:2000-2009年的中国新艺术》,四川美术出版社,成都,2010年,第116页

展出

“改造历史:2000-2009年的中国新艺术”,2010年5月4日至21日,国家会议中心,北京

作品以大面积盛开的桃花占据画面主体,枝干“张牙舞爪”地伸展开来,呈现出一种近乎狂野的生命力。值得注意的是,艺术家在处理天空部分时采用了“流淌式的留白”手法,巧妙地将中国传统水墨的意韵融入油画创作中。它不仅为繁密的桃花提供了呼吸的空间,也暗示了时间的流动与生命的无常,与杜甫原诗的意境形成跨越千年的呼应。

相较于《轻薄桃花逐水流》的激情四射与情欲直白,《春绯映翠》代表了周春芽更为内敛而深邃的一面。作品将焦点完全集中在桃花本身的形态与神韵上,通过色彩与笔触的纯粹表现,传达出艺术家对自然本质的深刻理解与虔诚崇拜。

Lot 285

周春芽

春绯映翠

2009 年

布面 油画

200×250 cm

估价:RMB: 5,000,000-7,000,000

发表

《缘起 · 绿狗:当代艺术家周春芽与藏家的故事》,中诚国际艺术股份有限公司,台北,2022年,第131页

展出

“缘起 · 绿狗:当代艺术家周春芽与藏家的故事”,2022年7月14日至28日,中诚艺术,台北

《春绯映翠》最显著的形式特征是其高度简化的构图与强烈的色彩对比。画面中盛开的桃花以浓烈的粉红色块呈现,与深绿乃至近乎黑色的枝叶形成鲜明对比,营造出极具视觉张力的效果。这种处理方式既延续了周春芽从“绿狗系列”时期就形成的对强烈色彩的偏好,又融入了中国传统绘画中对“形神兼备”的追求。艺术家不再满足于简单地再现桃花的外形,而是试图捕捉其内在的生命律动。

毛旭辉

毛旭辉的《私人空间—几种感觉》创作于1980年代中期,这一时期的中国社会正处于改革开放初期的文化解冻与思想解放阶段,艺术界涌现出以“85美术新潮”为代表的现代主义探索浪潮。作为“西南艺术群体”的核心成员,毛旭辉在这幅作品中通过极具表现力的视觉语言,将私人空间这一日常概念转化为对个体存在状态的深刻反思。

Lot 309

毛旭辉

私人空间—几种感觉

1987 年

纸板 油画

76×107 cm

估价:RMB: 600,000-800,000

发表

《毛旭辉》,程昕东出版公司,北京,2005年,第129页

《道路 毛旭辉绘画历程1973-2007》,上海人民美术出版社,上海,2008年,第122页

《川逝:大毛的艺术》,文化艺术出版社,北京,2010年12月,第109页

《私人空间—几种感觉》在视觉形式上呈现出一种刻意的不稳定性,这种不稳定性首先体现在构图的断裂感上。毛旭辉将画面空间分割为多个相互挤压又各自独立的区域,每个区域承载着不同的视觉元素:扭曲的家具、变形的门窗、碎片化的人体局部以及象征性的日常物品。这种空间处理方式并非简单的形式实验,而是艺术家对现代人精神世界“碎片化”状态的直接映射。毛旭辉由个人的生存体验出发,创造出梦魇般的视觉图式,真实地彰显出时代背景下艺术生命的迷茫和困惑,这也正是他的当代性所在。

陈丹青

陈丹青于2014年创作的《自画像》宛如一面独特的镜子,映照出其灵魂与心境。可以看作是他艺术生涯中的一个节点,是对过往岁月的总结,也是对当下自我的审视。与他早期作品相比,这幅自画像少了几分年轻时的锐利与不羁,多了一份成熟与内敛。陈丹青通过这幅作品,不仅展现了自己的外貌变化,更重要的是传达了一种精神层面的蜕变:“我四十岁时画出另一种好,六十岁后又画出另一种好”。

Lot 299

陈丹青

自画像

2014 年

布面 油画

138×92.5 cm

估价:RMB: 1,600,000-2,000,000

展出

“陈丹青个展:退步 1968-2019”,2019年,当代唐人艺术中心,北京

作品延续了陈丹青一贯的写实风格,色调沉静,构图紧凑。没有刻意美化自己,而是如实描绘出每一道皱纹、每一缕白发,这种真实的呈现赋予了作品强大的感染力。陈丹青的笔触依旧充满力量,颜料在画布上层层堆叠,形成了独特的肌理效果。他的绘画风格融合了写实与表现主义的元素,既精准地捕捉了人物的外貌特征,又通过大胆的笔触和色彩运用,抒发了内心深处的情感。

申玲

在中国当代女性艺术家的创作谱系中,申玲的作品以其鲜明的个人风格和情感张力占据着独特位置。创作于1994年的《围着火炉画素描》的标题本身就是一个充满诗意的悖论。“围着火炉”暗示着一种家庭式的亲密与温暖,而“画素描”则指向严谨的艺术训练与创作过程。申玲通过这一看似简单的场景,探讨了艺术创作中身体经验与精神活动的复杂关系。

Lot 297

申玲

围着火炉画素描

1994 年

布面 油画

187×217.5 cm

估价:RMB: 800,000-1,200,000

发表

《第一届中国油画学会展作品集》,广西美术出版社,南宁,1996年,第28页

《申玲》,广西美术出版社,南宁,1998年,第26页

《中国中央美术学院油画系—第四工作室》,河北美术出版社,1998年,图版

《新表现艺术—情感的栖息地》,吉林美术出版社,1999年,图版

《二十世纪中国油画》,北京出版社,北京,2001年,第449页

《大河上下—新时期中国油画回顾展作品集》,岭南美术出版社,广州,2005年,第151页

《申玲》,Timezone 8 Limited,2008年,北京,第78页

《中国美术60年》,人民出版社,北京,2009年,第128页

《“89后艺术”中国当代油画现象浅析》,内蒙古美术出版社,2009年,第7页

《从现代出发·15个艺术家15个表达》,人民美术出版社,北京,2012年,第230页

展出

“第一届中国油画学会展”,1996年,中国美术馆,北京

“大河上下新时期中国油画回顾展”,2005年,中国美术馆,北京

“重读时代中国首届油画学会展回顾展”,2013年,达菲艺术中心,北京

但申玲没有让意义和思考凌驾于绘画之上,艺术家通过明暗对比的处理,将观者的视线自然引导至画面中心,同时利用油彩特有的厚重质感与流动性,创造出素描线条难以企及的物质存在感。作品中的人物形象专注于素描创作的状态被捕捉得淋漓尽致,肢体语言与面部表情传递出一种全神贯注的创作强度。勇往直前的色彩笔触,使人观看并不感到生硬,令整幅画的节奏处在跳跃当中,而又丝毫没有忽略经典艺术的迷人静谧。

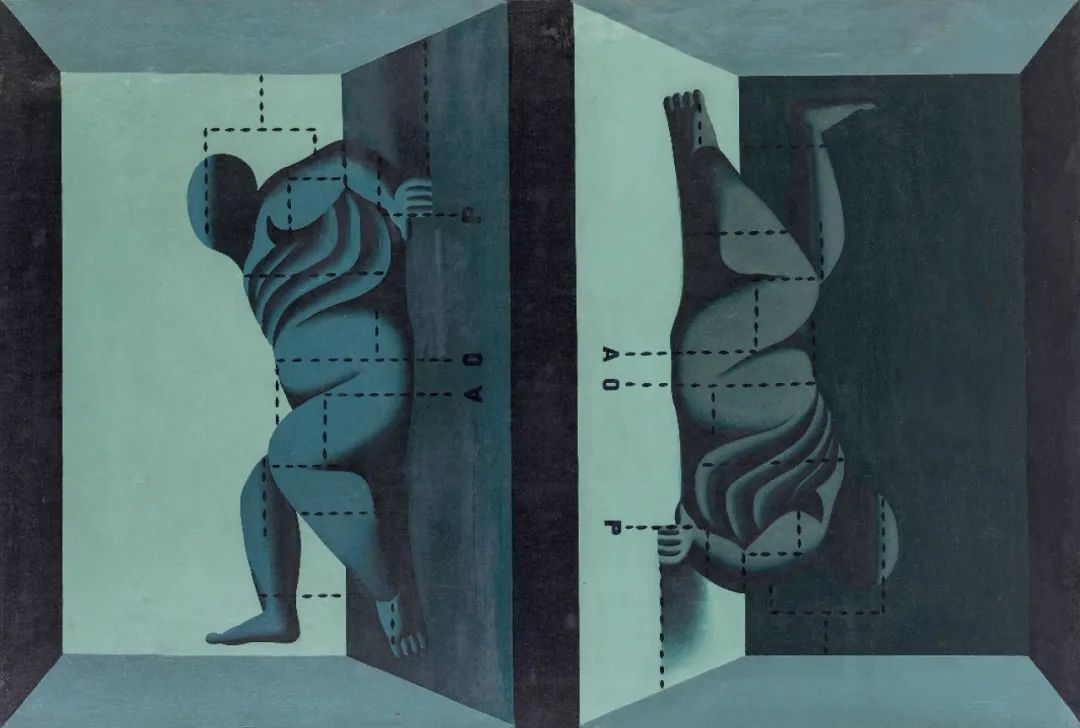

王广义

创作于1987年的《格式中的圣婴》是艺术家王广义转向“后古典”系列创作时期的典范之作,被批评家吕澎誉为“中国现代艺术里程碑”。作品中冷峻的色调与几何化的造型,延续了王广义 “大批判” 系列的视觉语言。黑色测量线与字母符号等分析性框架既体现理性超然的创作态度,也成为贯穿其后续创作的视觉母题,赋予作品理性荒诞的独特美学。

Lot 308

王广义

格式中的圣婴

1987 年

布面 油画

97×146 cm

估价:RMB: 1,600,000-2,000,000

展出

“从‘极地’到‘铁西区’:1985-2006东北当代艺术展”,2006年8月29日至9月24日,广东美术馆,广州

圣婴作为西方宗教文化中承载神性与救赎的核心符号,在王广义的笔下褪去了光环。艺术家通过网格化的暴力切割,将圣婴拆解为可复制的视觉碎片,消解其宗教神圣性的同时,暗喻着后现代社会中信仰的祛魅与异化。那些整齐划一的网格不仅是物理层面的分割线,更是消费社会标准化、程式化思维的隐喻。

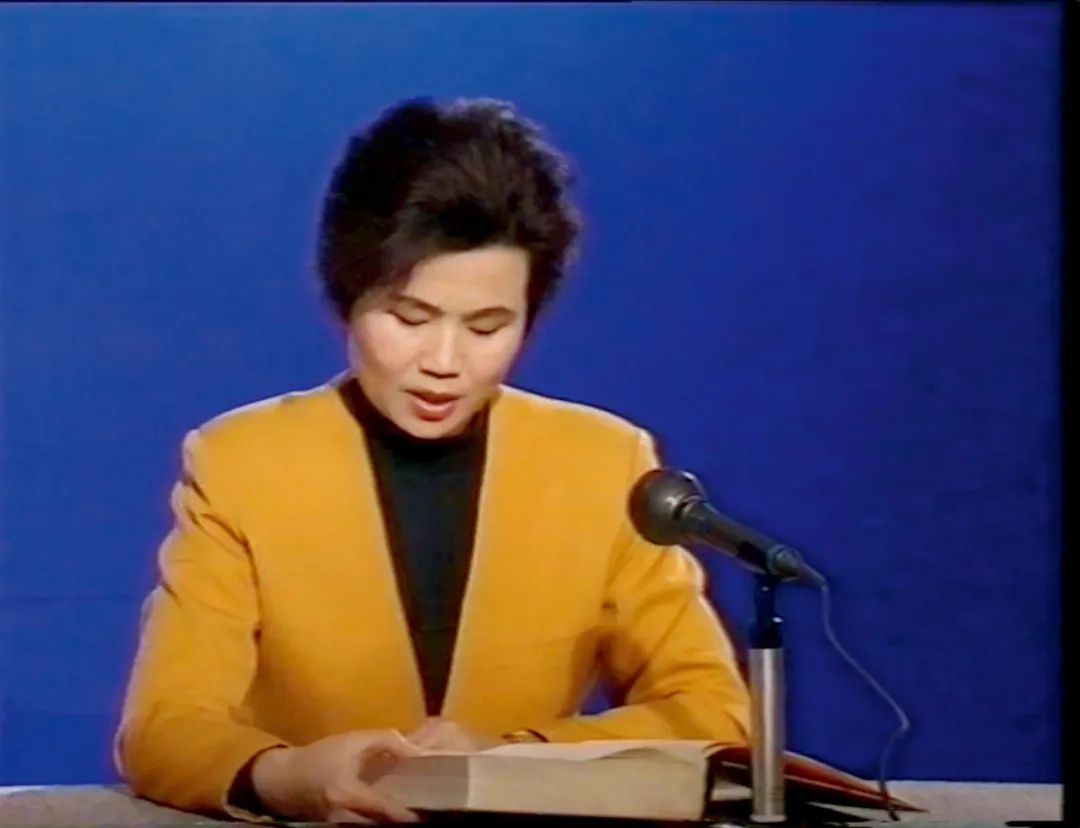

张培力

张培力的《水—辞海标准版》以其独特的媒介批判性和文化解构力,成为录像艺术领域的里程碑式作品。这件作品通过中央电视台新闻播音员以标准新闻播报的形式朗读《辞海》中“水”字开头的词条,将权威媒体符号与无意义文本并置,制造出一种既严肃又荒诞的视觉体验,深刻揭示了媒体权力、文化标准化与个体感知之间的张力。

Lot 271

张培力

水—辞海标准版

1991 年

单频道录像 彩色有声 A/P

9 分 35 秒

估价:RMB: 800,000-1,000,000

发表

《1990-1999中国当代艺术史》,湖南美术出版社,长沙,2000年,第158页

《巴黎,北京》,中国世纪,巴黎,2002年,第250页

《新中国先锋艺术的诞生》,Scalo Publishers ,苏黎士,2005年,第391页

《麻将》,Hatje Cantz Verlag,德国,2005年,第193页

《墙:中国当代艺术的历史与边界》,中华世纪坛艺术馆,北京,2005年,第147页

《张培力艺术工作手册》,岭南美术出版社,广州,2008年,第154页至第155页

《记录。重复。》,芝加哥艺术博物馆,芝加哥,2017年,封面

《张培力:从绘画到录像》,澳大利亚国立大学出版社,堪培拉,2019年,第173页

展出

“中国前卫艺术展”,1993年,世界文化宫,柏林(非同一版数)

“内外:中国新艺术”,1998年,纽约亚洲协会,纽约(非同一版数)

“电视-视觉”,2001年,维也纳艺术宫,维也纳(非同一版数)

“确切的快感—张培力回顾展”,2011年7月16日至8月14日,上海民生现代美术馆,上海

“民间的力量”,2015年6月25日至10月10日,北京民生现代美术馆,北京

“M+希克藏品:中国当代艺术四十年”,2016年2月23日至4月5日,M+美术馆,香港(非同一版数)

“时间测试:国际录像艺术研究展”,2016年7月2日 至 8月28日,中央美术学院美术馆,北京

“张培力:从绘画到录像”,2016年8月27日至11月15日,澳大利亚国立大学中华全球研究中心画廊 (CIW),堪培拉(非同一版数)

“记录—重复”,2017年3月31日至7月9日,芝加哥艺术博物馆,芝加哥(非同一版数)

“世界剧场—1989年后的艺术与中国”,2017年10月6日至2018年1月7日,古根海姆博物馆,纽约(非同一版数)

“张培力:向上的”,2018年6月2日至10月21日,S.M.A.K.当代艺术博物馆,根特(非同一版数)

“From…To…”,2021年9月4日至10月2日,Galerie nächst St. Stephan ,维也纳(非同一版数)

“M+希克藏品:从大革命到全球化”,2021年11月12日至2023年7月30日,M+美术馆,香港(非同一版数)

“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”,2022年3月5日至5月8日,北京民生现代美术馆,北京

“星美术馆开馆展:开启START”第一季,2022年12月30日至2023年5月21日,星美术馆,上海

“‘音顾’中国当代艺术中的声音创作三十年回顾展”,2023年5月18日,声音艺术博物馆,北京(非同一版数)

“肖像的映象:蓬皮杜中心典藏展(三)”,2023年7月21日至2024年11月5日,上海西岸美术馆,上海(非同一版数)

作品长达9分35秒的单调播报,挑战了观众对影像叙事的传统期待。这种“无意义”的呈现,正是张培力对电视媒体意义生产机制的反思。在他看来,电视提供的內容如同流水线上的标准化产品,充满了“添加剂”般的意识形态调味,而《水—辞海标准版》则通过彻底剥离“意义”,迫使观众直面媒体形式的空洞。

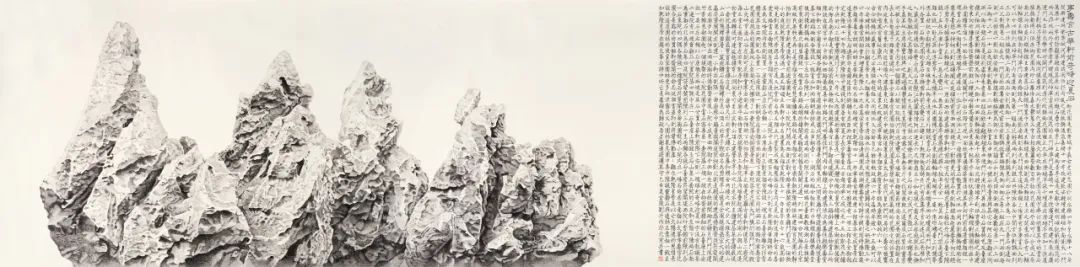

刘丹

在当代艺术语境中,刘丹的《宁寿宫・奇峰迎夏石》宛如一幅打破时空壁垒的画卷,以独特的艺术语言,在二维平面上构建出深邃的文化空间。奇峰怪石占据视觉中心,其线条刚劲又不失灵动,将石头的质感与肌理展现得淋漓尽致。

Lot 276

刘丹

宁寿宫·奇峰迎夏石

2019 年

纸本 水墨

130×530 cm

题识:宁寿宫古华轩前奇峰迎夏石,御花园是紫禁城中最古老的花园,于明永乐四年至永乐十八年间兴建(文略)己亥夏金陵,刘丹作于北京并书,钤印一枚

估价:RMB: 3,000,000-4,000,000

石头在中国传统文化中一直是文人精神的象征,代表着坚韧、质朴与永恒。宁寿宫作为历史建筑,更是凝聚着皇家文化与传统建筑艺术的精髓。刘丹将二者结合,不仅是对传统文化元素的重新演绎,更是在当代艺术语境下,对东方美学精神的传承与创新。他通过对细节的精心雕琢,让观者在欣赏作品时,能够感受到传统文化的温度与力量,唤起人们对历史与文化的敬畏之心。

刘炜

作为“玩世现实主义”的代表人物之一,刘炜的艺术实践始终游走于颠覆与传承、破坏与重建之间,而他的《风景》则集中体现了这种复杂的艺术探索。从政治波普到风景重构,刘炜的创作转型并非简单的主题更换,而是艺术观念和美学追求的深层演变。

Lot 279

刘炜

风景

1989 年

纸本 丙烯

100×157 cm

估价:RMB: 800,000-1,000,000

王玉平

王玉平的《大狩猎图一》作为其“狩猎”系列的开篇之作,构建了一个既非传统狩猎场景再现,亦非纯粹抽象表现的视觉场域。这个系列始于2015年,最初是以小幅水彩临摹元代《狩猎图》,至2017年被扩展到大画布上,并让“创造”替代“描摹”成为绘画的中心,达成了形式的创新与语言的实验。

Lot 275

王玉平

大狩猎图一(双联)

2017 年

布面 油画

200×240 cm×2

签名:玉平 2017,大狩猎图一 王玉平(画背)

估价:RMB: 1,500,000-2,000,000

展出

“王玉平2024”,2024年11月6日至2025年1月6日,宝龙美术馆,上海

他对水性材料的偏爱源于其对“边缘线”的敏感,水彩或丙烯在渗透与晕染中形成的自然边界,被他视为“能触到神经末梢”的痕迹。在《大狩猎图一》中,这种特性被进一步放大:油画棒的粗粝颗粒与丙烯的流动性在画布上形成对抗,骑士与猎犬的轮廓线时而模糊如雾气中的剪影,时而锐利如刀刻的版画。

曾梵志

曾梵志的《星空》以其强烈的视觉冲击力与深刻的精神内涵,不仅延续了艺术家对人性、社会与自我的持续追问,更在图像语言与文化符号的碰撞中,构建起具有全球视野的艺术叙事。它的诞生既是对梵高同名经典的致敬,更是对当代人精神世界的一次深刻解剖。

Lot 282

曾梵志

星空

布面油画

300×300 cm

估价:RMB: 2,800,000-3,800,000

《星空》融合了表现主义的狂放笔触与东方艺术的意境美学。曾梵志由此摒弃了传统油画细腻的光影塑造,转而运用厚重的油彩与富有节奏感的刮刀痕迹,构建出极具动感的画面肌理。画面中旋转的星云与扭曲的树木形成强烈的视觉张力,色彩对比鲜明而富有层次。深蓝与明黄的碰撞如同宇宙的呼吸,黑色的树干如同一道道精神的裂痕,贯穿整个画面。这种独特的技法不仅打破了写实主义的桎梏,更将抽象表现主义的情感宣泄与中国传统绘画的留白意境相结合。

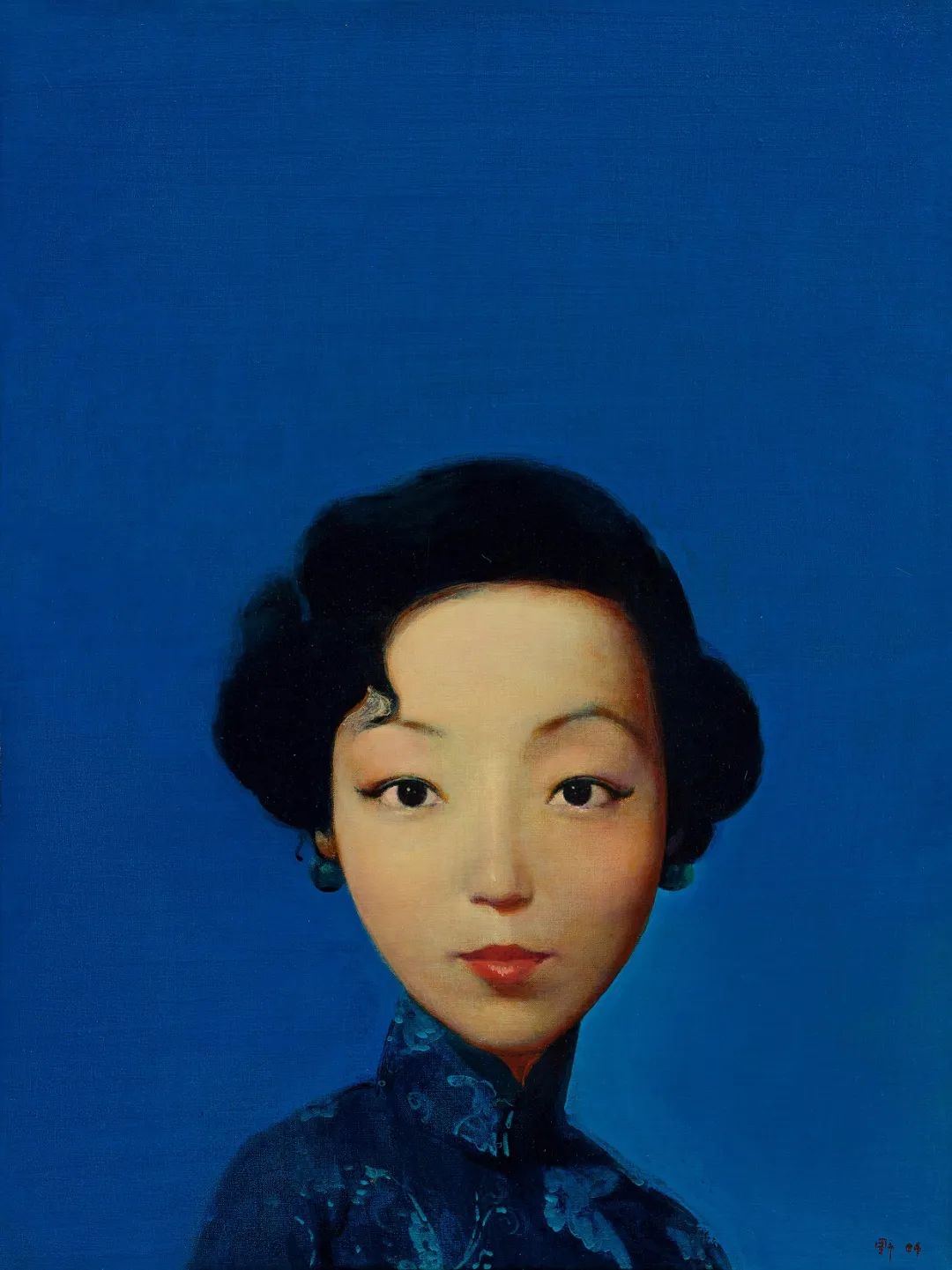

刘野

刘野2004年创作的《张爱玲》构建了一个既明亮又忧郁、既天真又世故的视觉世界。画面中的张爱玲身着标志性的旗袍,表现为独自一人,置身于既具体又抽象的空间中,实现了绘画与文学的深度对话。这种跨媒介的诠释在当代艺术中尤为珍贵,它要求艺术家不仅精通视觉表达,还需对文学文本有深刻理解。

Lot 287

刘野

张爱玲

2004 年

布面 油画

60×45 cm

估价:RMB: 9,000,000-12,000,000

发表

《2004武汉 首届美术文献提名展》,湖北美术学院美术馆,武汉,2004年,第67页

《上海壹周 318》,上海文艺出版社,上海,2006年11月29日,A5页

《马爹利非凡艺术人物2008》,今日美术馆,北京,上海美术馆、上海,广东美术馆,广州,2008年,图版第32页

《北京青年周刊 27》,北京青年报社,北京,2008年7月3日,第27页

《北京青年周刊 36》,北京青年报社,北京,2008年9月4日,第20页

《刘野作品全集1991年至2015年》,Hatje Cantz Verlag,德国,2015年,第159页及第318页

《刘野:寓言故事》,Prada荣宅,上海,2018年,第27页

展出

“2004武汉 · 首届美术文献提名展”,2004年9月22日至10月10日,湖北美术学院美术馆,武汉

“2008年度马爹利非凡艺术人物”,2008年6月至8月,广东美术馆,广州、上海美术馆,上海、今日美术馆,北京

“云端—亚洲当代艺术大展”,2010年4月22日至6月6日,索卡艺术,北京

“刘野:寓言故事”,2018年11月10日至2019年1月20日,Prada荣宅,上海

“刘野:寓言故事”,2020年1月30日至9月28日,Prada基金会 · 北方画廊,米兰

刘野对张爱玲孤独特质的视觉诠释,与作家本人的生命轨迹高度吻合。这种自我放逐的生命选择在他的画作中被转化为一种视觉存在。通过构图、色彩与造型的精心安排,艺术家不仅表现了张爱玲的孤独,更探讨了孤独作为一种存在方式的哲学意义。

《小海军》则在视觉形式上呈现出鲜明的卡通化特征与剧场感构图。然而,这种表面童真的视觉语言背后,隐藏着艺术家精心的形式安排与空间处理。刘野的作品常常采用“画中画”的手法,将不同时空的文化符号并置在同一画面。其中红色既是往昔集体记忆符号,也是艺术家个人情感的表达媒介,通过形式语言的转化获得了多重解读可能。

Lot 288

刘野

小海军

2000 年

布面 油画

105×91 cm

估价:RMB: 8,000,000-12,000,000

发表

《艺术投资》,2007年11月,第88页

《东方艺术财经》,2008年1月,第86页至第87页

《中国当代艺术30年历程:1979-2009》,文化艺术出版社,北京,2010年,第410页

《艺术价值》,2010年7月,第45页

《Hi艺术》,北京,2010年7月,第102页

《30人,30年:中国艺术,艺术改变中国》,芭莎艺术,2011年1月,封面

《Hi艺术》,北京,2013年10月,第198页

《刘野1991-2015作品全集》,Hatje Cantz Verlag,德国,2015年,第 291页

展出

“中国当代艺术三十年历程”,2010年4月19日至7月18日,民生现代美术馆,上海

“当代标志”,2011年,凯旋画廊,北京

红太阳、红旗、红领巾等符号构成了他童年视觉经验的重要组成部分。这些原本承载着特定政治意识形态的符号,在艺术家的笔下被剥离了原始语境,转化为个人情感表达的载体。这种再现不是直白的批判或歌颂,而是通过美学距离的建立,引发观者思考历史记忆与个体经验之间的复杂关系。

张恩利

张恩利曾将自己的创作概括为对“表情”的探索,不仅是人脸的表情,更是物体、空间乃至时代的“表情”。《酒馆》正是这样一幅凝聚了90年代中国社会复杂“表情”的杰作。它既是对一个特定历史时刻的忠实记录,也是对人性永恒困境的艺术呈现。

Lot 289

张恩利

酒馆

1998 年

布面 油画

170×150 cm

估价:RMB: 2,800,000-3,800,000

发表

《张恩利 作品1992-2000》,香格纳画廊,上海,2000年,第18页

《张恩利:人性》,K11艺术基金会,上海,2017年,第71页

《张恩利》,上海文化出版社,上海,2020年,第48页

画面中的人物形象既具有表现主义特征,又融入了中国民间艺术的质朴与直接。例如,人物的面部特征被简化甚至扭曲,肢体比例夸张,但这些处理并非纯粹的形式探索,而是为了凸显人物的精神状态,即他们的迷茫、欲望与孤独。张恩利曾坦言,这一时期的创作受到中国传统线描的影响,用笔方式“与画国画的用笔是相近的”。

王音

出生于1964年的王音,其艺术启蒙正值苏派绘画体系在中国占据主导地位的时期。因此,《无题》在形式上明显呼应了社会主义现实主义的美学传统,也非偶然。在《无题》中,被削减的不仅是形式元素,更是集体记忆的确定性。那些似曾相识却又无法精准辨认的场景,模拟了记忆本身的模糊性。

Lot 291

王音

无题

2005 年

布面 油画

170×180 cm

估价:RMB: 1,200,000-1,800,000

发表

《线索》,空白空间画廊,北京,2005年,第171页

该作最显著的特征是其画面的极度节制。人物形象常被拉长变形,重要细节如面部表情被刻意模糊,背景则呈现为空旷的单一色块。这种“削减”策略受到波兰戏剧家格洛托夫斯基“质朴戏剧”理论的启发,即“能去掉的东西都不是本质的东西”。通过剥离叙事的冗余,艺术家使画面获得了一种超越具体时空的仪式感。

《画家》以其朴素的构图和含蓄的表达,成为理解王音艺术方法论的关键内容。画中所有的元素的色彩对比被降低,光影被压缩,情感被淡化,对图像的控制被弱化。这使得画面上的形象似乎都失去了重量,似乎并不服务于同一个叙事目标。

Lot 292

王音

画家

2014 年

布面 油画

180×125 cm

估价:RMB: 1,200,000-1,800,000

发表

《王音》,当代唐人艺术中心,北京,2014年,第98页

《王音:礼物》,尤伦斯当代艺术中心,新星出版社,北京,2016年,第60页至第61页

展出

“第三世界的世界III”,2014年8月27日至10月4日,当代唐人艺术中心,曼谷

“王音:礼物”,2016年3月29日至5月27日,尤伦斯当代艺术中心,北京

画面中那些看似随意实则精心安排的细节:日本妇女的形象、模糊的面容、朴素的衣着——实际都是走进历史的观看通道。19世纪末、20世纪初,油画进入中国的早期路径之一便是经由日本,对于中国留日画家而言,他们不仅通过日本接触了西方现代艺术,也接受了日本对于现代艺术的改造。王音在这幅作品中不仅探讨了艺术家的自我身份认知,更通过绘画语言指涉,展开了一场关于当代艺术历程的深刻对话。

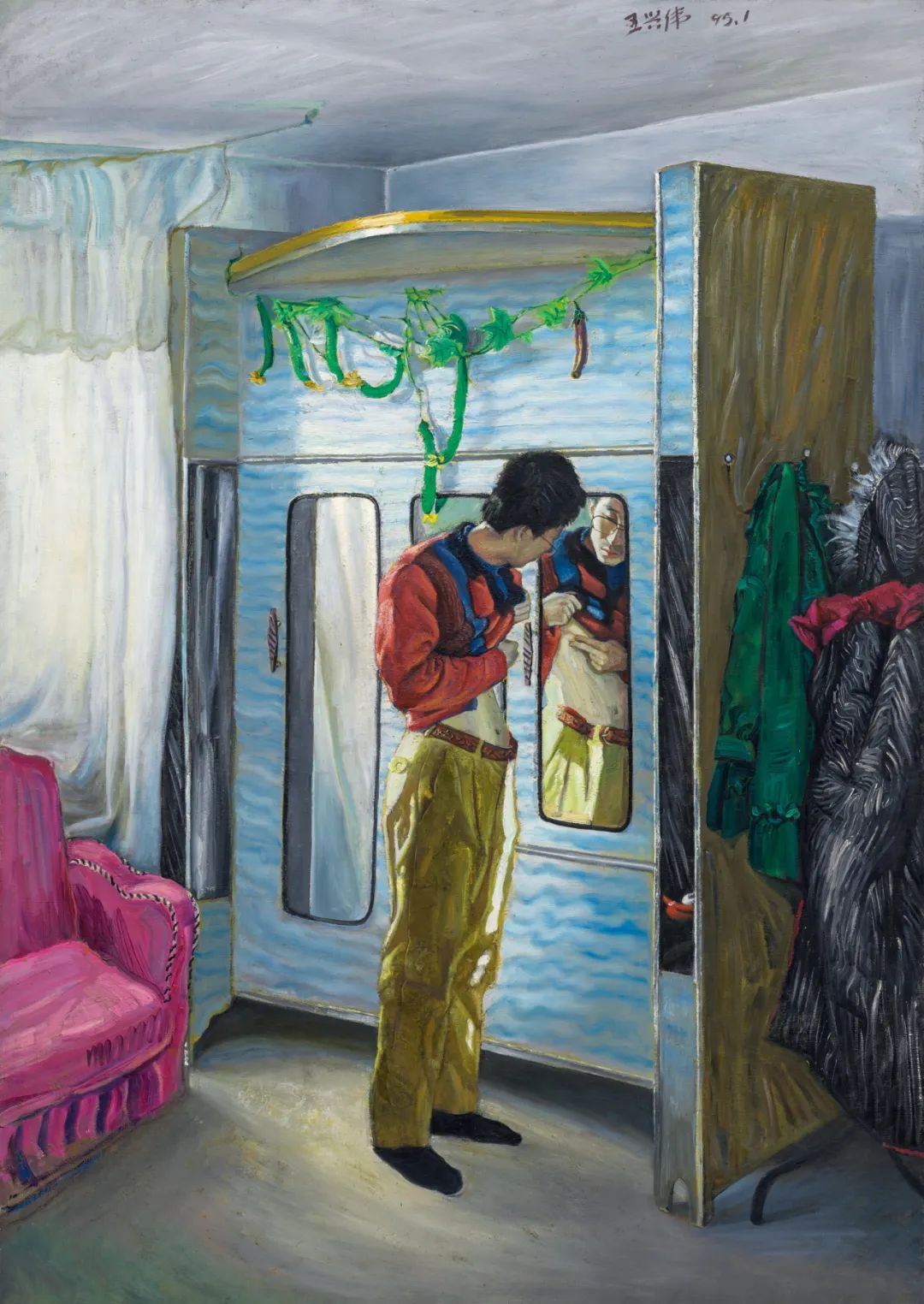

王兴伟

《证据》是王兴伟第一件开始对艺术史进行探索的创作,也是他在90年代的中国当代艺术格局中确立自身的位置的坐标原点。1993年威尼斯双年展上中国艺术家的集体亮相,使“政治波普”和“玩世现实主义”成为西方认知中国当代艺术的主要标签。王兴伟当时身处辽宁海城,以一个相对边缘的观察者身份,对这些现象作出了敏锐而深刻的艺术回应。

Lot 294

王兴伟

证据

1995 年

布面 油画

239.6×169.5 cm

估价:RMB: 6,500,000-8,500,000

发表

《王兴伟作品集》,麦勒画廊,北京,2006年,图版

《中国当代艺术三十年:1979-2009》,文化艺术出版社,北京,2010年,第456页

《王兴伟》,尤伦斯当代艺术中心,世界图书出版公司,北京,2013年,第29页

展出

“民生现代美术馆开幕展—中国当代艺术三十年历程”,2010年4月19日至7月18日,民生现代美术馆,上海

“王兴伟”,2013年5月19日至8月18日,尤伦斯当代艺术中心,北京

作品延续了这一创作线索,并首次加入了对经典绘画的修改。居于中心的男人正撩起衣服,触碰肋旁的一道伤痕,这一动作移植自卡拉瓦乔的《多疑的多玛》。艺术家在创作中取消了卡拉瓦乔画中的多个物体,于镜前一人分饰耶稣和多玛两个角色,他既是提出怀疑的人,又是给出证据的人;既是参与者,又是旁观者。

创作于2008年的《无题(企鹅拉杆箱)》体现了王兴伟其独特的“王式幽默”和荒诞不经的视觉语言。企鹅是通常在南极特殊环境才会出现的生物,而拉杆箱则是现代都市生活产品。王兴伟刻意将这两个本不相干的符号强行并置,创造出一种认知上的混搭。通过不协调元素的相互碰撞,引发观者对现代生活本质的深层思考。

Lot 293

王兴伟

无题(企鹅拉杆箱)

2008 年

布面 油画

200×200 cm

估价:RMB: 2,200,000-3,200,000

发表

《王兴伟》,尤伦斯当代艺术中心,世界图书出版公司,北京,2013年,图版第105页

展出

“王兴伟”,2013年5月19日至8月18日,尤伦斯当代艺术中心,北京

企鹅被简化为几近抽象的圆形与椭圆形组合,失去了生物细节,却获得了更强的符号性。这是艺术家用一个明确指代或身份来定位创作理念的典型体现。通过这种简化,王兴伟剥离了形象的具体性,使其成为承载观念的纯粹载体。

赵半狄

赵半狄的作品《小张》将古典绘画因素如柔和的光线、细腻的笔触、精心设计的构图等,潜移默化地注入作品,使平淡生活散发神性光辉,实现崇高与平凡、传统与现代、世俗与神圣之间的平衡,反映出那个时代人们在社会变革浪潮下复杂且微妙的精神状态。

Lot 295

赵半狄

小张

1992 年

布面 油画

214.8×139.5 cm

估价:RMB: 6,500,000-8,500,000

发表

《中国前卫艺术China Avant-Garde》,德国柏林伯劳斯出版社,1993年,第197页

《中国前卫艺术展展览册页》,布兰蒂克雷德文化中心,丹麦,1993年,内文

《新生代艺术—漫游的存在》,吉林美术出版社,长春,1999年,第169页

《Transcultural Studies》,2011年第二期,第124页,

《艺术之秋—典藏投资》,2013年9月第71期,图版

展出“赵半狄的一张新画”,1992年,中央美术学院画廊,北京“中国前卫艺术展”,巡回展,1993年1月30日至1994年2月6日,世界文化宫,德国、鹿特丹美术馆,荷兰、牛津现代美术馆,英国、布兰蒂克雷德文化中心,丹麦、罗埃默博物馆,德国“艺术北京博览会”,2013年,全国农业展览馆,北京

“赵半狄的中国Party”,2017年8月5日至10月22日,尤伦斯当代艺术中心,北京

“1989年后的艺术与中国:世界剧场”,巡回展,2017年10月6日至2018年1月7日,所罗门 · R · 古根海姆博物馆,美国、2018年5月11日至9月23日,毕尔巴鄂古根海姆博物馆,西班牙、2018年11月10日至2019年2月24日,旧金山现代艺术博物馆,美国

“赵半狄:创造不止 温暖不息”,2024年3月16日至5月9日,泰康美术馆,北京

作品最引人注目的是其独特的构图。画面中巧妙隐藏着诸多稳定的三角结构,然而整幅画却将通常正置的长方形画面斜转成失衡的非对称菱形格式。艺术家在此制造了一场形式的博弈,以三角式的稳定结构削弱倾斜视点带来的不稳定性,两种元素相互胶着,呈现出微妙的视觉张力,这种张力使画面充满动态感,吸引观者不断探索画面的各个角落。

喻红

喻红是中国当代艺术领域最具影响力的女性艺术家之一,她既接受了严格的苏联写实主义训练,又在改革开放的文化氛围中接触到各种前卫艺术思潮。这种双重背景使她的创作既保持了扎实的造型能力,又不断突破传统绘画的边界。《花花世界》正是在这样的艺术探索中逐渐形成的代表性作品,它融合了喻红对个体生命经验的记录与对社会集体记忆的反思。

Lot 296

喻红

花花世界

1992 年

布面 油画

177.5×182.5 cm

估价:RMB: 1,800,000-2,500,000

发表

《喻红》,广西美术出版社,南宁,1998年,第38页至第39页

《亚太艺术第30期—在家中:刘小东与喻红》,亚太艺术出版社,香港,2001 年,第42页至第49页

《夏天过去了》,浙江人民美术出版社,杭州,2003年,第174页

《唯美至上—著名女油画家系列》,天津杨柳青画社,天津,2006年,第122页

展出

“目击成长”,2002年6月,北京远洋艺术中心,北京

《花花世界》平面化的风格拉开了与学院写实绘画的距离,亮色与暗色,绿色与红色的并置,显得雅致而单纯。女性人体模特面容精致却神情空洞,仿佛被物欲异化的符号。细腻写实的笔触与超现实的构图,打破传统叙事逻辑,使画面充满荒诞与戏谑感。这种矛盾性的视觉语言,既是对当时商品社会的观察,也是对人性在物质洪流中沉浮的深刻反思。

刘锋植

与同时代画家们喜好以解构、批判姿态来面对现实有很大的不同,刘锋植对于某种与国家、历史、文明有关的叙事更感兴趣。他在《麦田》中展现出对传统绘画形式的突破性探索,他以自由松散的笔触解构了麦田这一自然景观的物理属性,创造出一种介于具象与抽象之间的独特视觉语言。

Lot 307

刘锋植

麦田

1998 年

布面 油画

145×182.3 cm

估价:RMB: 450,000-650,000

说明

附一般财团法人刘锋植基金会开立之证明书

发表

《刘锋植》,艺维网艺术中心,北京,2002年,第28页至第29页

展出

“危情—刘锋植作品”,2002年9月22日至9月29日,炎黄艺术馆,北京

该作将远景的落日与山峰转化为巨大的城楼,灿烂的黄色被改成了有神秘光泽的暗金色。不同于梵高笔下那种炽热明亮的麦田色彩,刘锋植的调色板更为复杂多变,冷暖色调的并置与冲突创造出一种内在的张力。艺术家通过色彩的强烈对比或微妙变化,构建起画面的空间秩序,使色彩既是视觉信息的主导者,也是物质力量的见证。

50后、60后艺术家既是中国当代艺术的奠基者,也是连接传统与未来的桥梁。他们的创作不仅塑造了本土艺术的话语体系,更在全球语境中确立了中国当代艺术的独特价值,为后续世代开辟了多元发展的可能路径。这一代艺术家并未局限于形式创新,而是持续关注社会现实。