中国嘉德2025春季拍卖会

大观——中国书画珍品之夜·近现代

预展

5月21日-5月24日

嘉德艺术中心

(北京市东城区王府井大街1号)

拍卖

5月26日 17:00

嘉德艺术中心 A厅

李可染从五十年代开始进行写生实践,从此他的山水画创作面目大变。自1954年至1959年,李可染一共组织了四次大规模的写生实践,足迹遍布江苏、安徽、浙江、湖南、四川乃至德国。在写生中感受大自然的鬼斧神工,体会城市生活的烟火气息,开辟了山水画的新天地。他提出“可贵者胆”、“所要者魂”。所谓“胆”,是敢去陈言,突破陈腐的框框,以“最大的勇气”打出传统之胆;所谓“魂”,是时代精神,创作具有时代精神的意境,为祖国山水立传之魂。60年代初,他把学习所得、生活所得、思想所得转化为艺术所得,采一炼十,由对景写生转向对景创作,完成了个人艺术面貌的塑造与展开,同时确定了二十世纪下半叶中国山水画艺术的时代坐标。70年代中后期至去世之前,他在“为祖国山河立传”的旗帜下,以雄厚精进的创造力,把个人所有转化为时代所有,把艺术所有转化为历史所有。

本季"大观"集中聚焦三件可染佳制,代表艺术家在不同阶段的心得。纪念碑式的大幅山水《清漓风光图》有七、八十年代挂历、《红旗》杂志、《名家翰墨》等多方出版著录,体量与意度皆备,洵为庙堂名品。《拙政园》全景式地展现园林胜境,密密匝匝,《春雨江南》以优美笔触惓惓情深,展现可染与江南“兴味相投”的那份内心感动。

李可染(1907-1989)

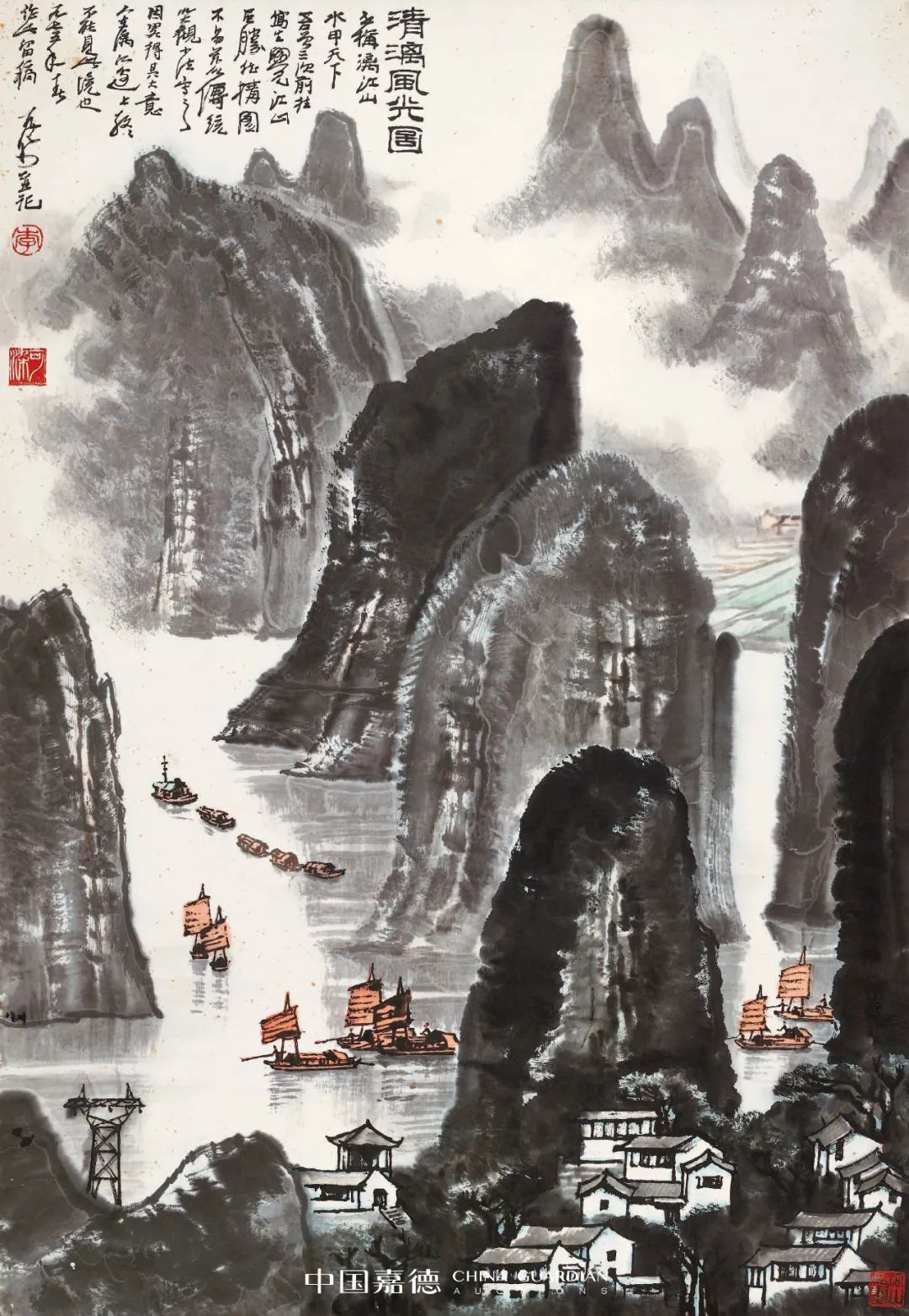

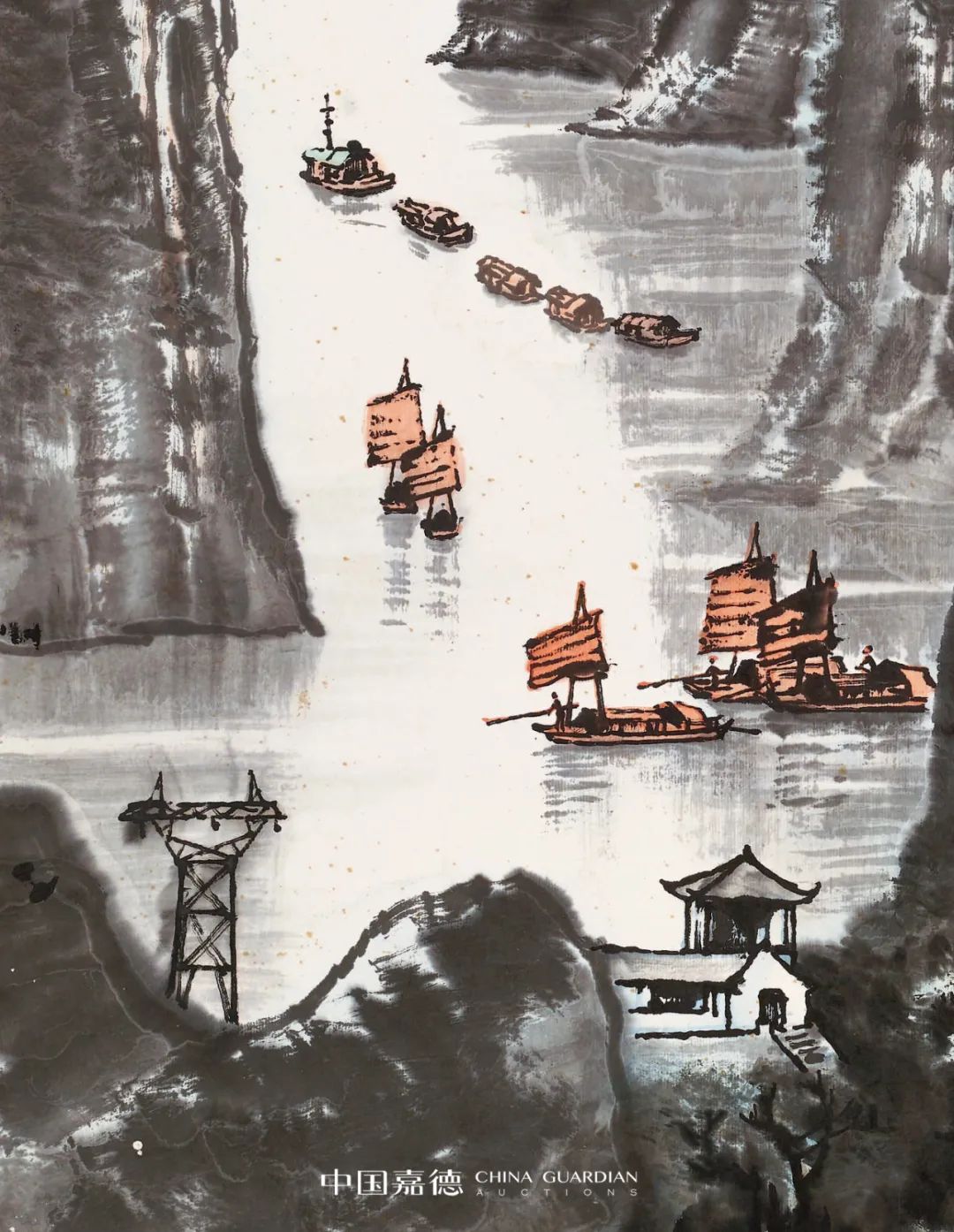

李可染《清漓风光图》

Lot 3164

李可染(1907-1989) 清漓风光图

镜心 设色纸本

1975年作

100×69 cm

题识:清漓风光图。世称漓江山水甲天下,吾曾三次前往写生,觉江山虽胜,然构图不易,兹以传统以大观小法写之。因略得其大意,人在漓江边上,终不能见此境也。一九七五年春,作此留稿。可染并记。

钤印:李、可染、河山如画

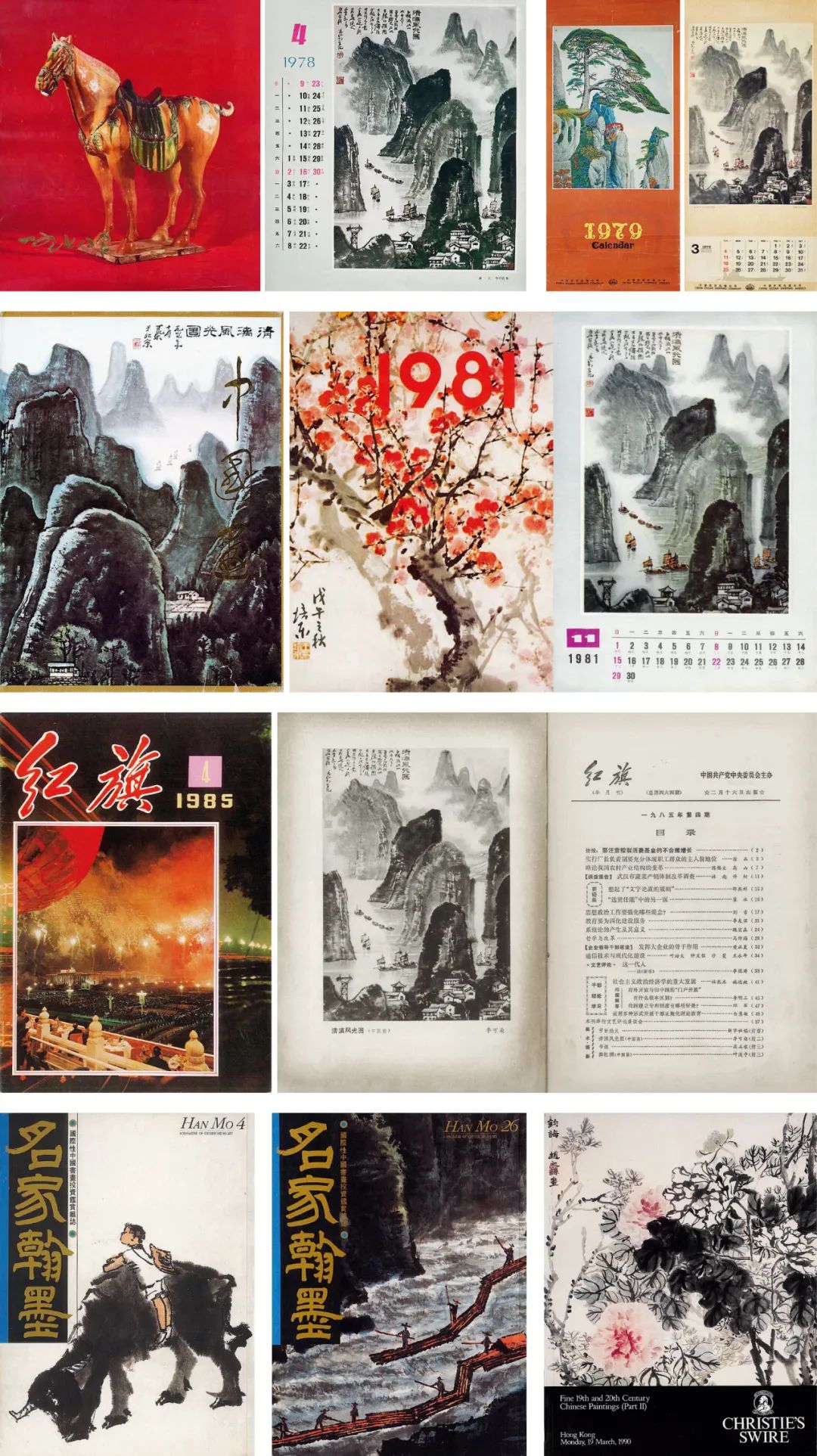

出版:

1.1978年挂历,4月。

2.中国远洋运输公司、中国外轮代理公司1979年挂历,3月。

3.《中国画》,第76页,中国国际贸易促进委员会、人民美术出版社,1980年版。

4.1981年挂历,11月。

5.《红旗(1985年第四期)》,封二,红旗杂志社,1985年版。

6.《名家翰墨·4·李可染专号》,第108页,翰墨轩有限公司(香港),1990年版。

7.《名家翰墨·26·李可染山水画特集》,第11页,翰墨轩有限公司(香港),1992年版。

来源:香港拍卖会,1990年3月19日,第348号拍品。

出版物封面

李可染从1959年开始画漓江,一直到1989年,前后四十年。从画漓江之形,到画漓江之神,最后是画漓江之韵。他笔下的漓江山水,越画越洗练,越画山体越高大,越画造型越单纯。到了这个境界,白纸对青天,山川与予神遇而迹化。你说他画的是山?是石?还是几块清清苍苍的古玉?笔老而秀,墨苍而润。焦墨飞白,似不经意中留出山岩幽光;浓墨飞溅,粗服乱头中率意潇洒;重墨如盘,严谨造型中收拾整体;淡墨如玉,空灵透明中层次无尽;轻墨似烟,清光无滓中韵味隽永。水墨山水画至此,豪华落尽,墨韵无穷。

——王鲁湘

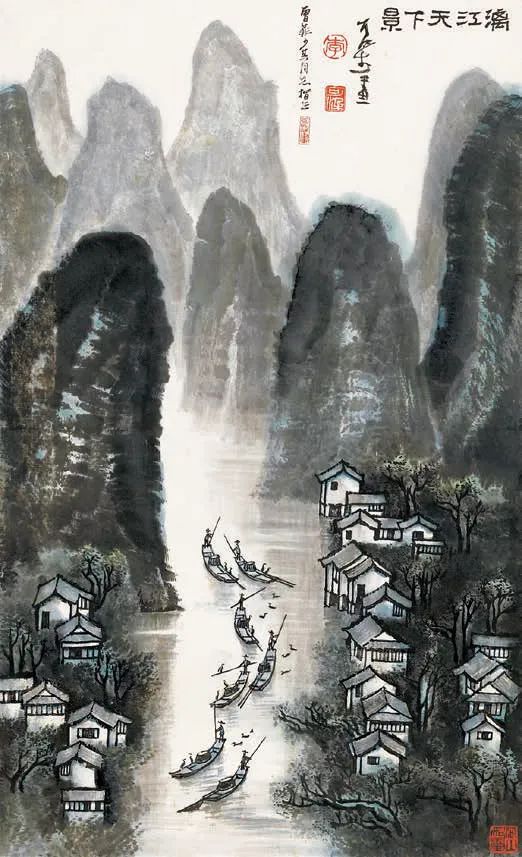

李可染《漓江天下景》

广东拍卖2016秋拍,第712号拍品,九藤书屋藏

70×87.5 cm,成交价:2530万元。

赖少其旧藏李可染《漓江天下景》

中国嘉德2017春拍,第680号拍品,

84×50.8 cm,成交价:1380万元。

李可染将人文思想化入艺术,是他把自己的艺术探索与艺术创作始终归结为艺术时代性的提炼与总结。他最先提出“以最大功力打进去,以最大勇气打出来”,深入传统堂奥,由文人画而及宋元画理、汉唐气象。大胆深入生活、深入自然,坚持不懈,开辟了山水画的新天地。

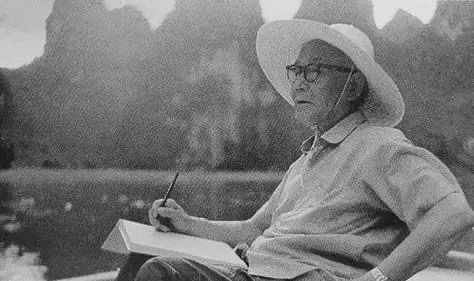

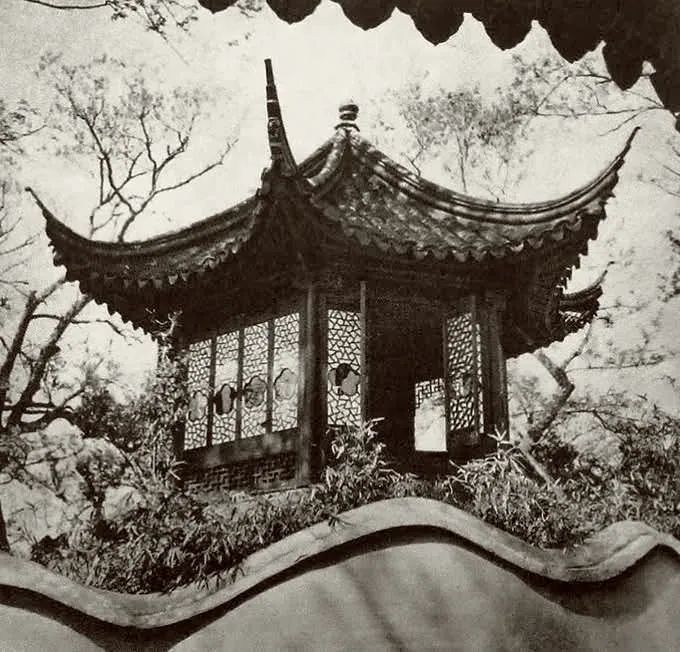

李可染于《漓江》写生

“漓江山水”在李可染的创作生涯中有着举足轻重的地位。对李可染来说,“桂林山水”的重要性甚至不亚于“井冈山”。1972年,周总理命令一批画家从农场干校召回北京,为外事宾馆创作画作。李可染以一副纪念碑式的巨幅山水《阳朔胜境图》重返画坛。令评论界惊叹不已,这也是李可染的山水画风格走向成熟的重要标志。这幅作品力求展现阳朔的全景观,横向拓展了景物的层次,使得每一处都井然有序。这幅画不仅描绘了阳朔的自然风光,更融入了市镇生活的繁忙景象和江上渔家的宁静生活。其画风和画法严谨而丰富,展现了画家的高超技艺。漓江作品也以此为标志,跨入了鸿篇巨制的新阶段。

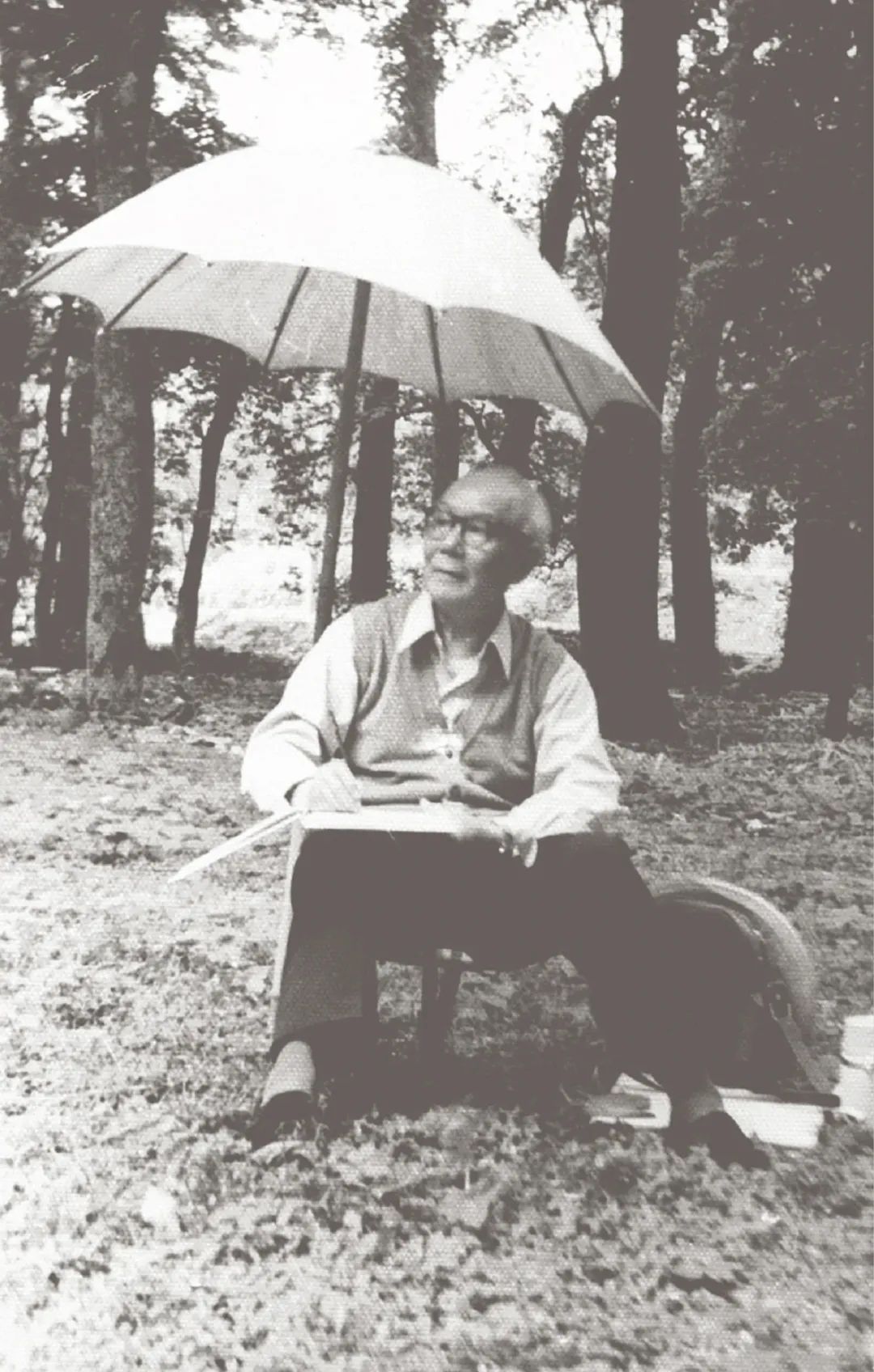

李可染写生途中

李可染带领学生于桂林写生

本幅《清漓风光图》正是作于李可染风格成熟期的1975年。另一幅为谷牧同志所作《漓江天下景》亦是创作于此时。此时李可染历经磨难奉调回京不久,虽然又有机会重握画笔,但心情并不轻松,1974年在批黑画运动的冲击下,可染创作的《万山红遍》也受到波及。有些喜欢书画的军队老干部,如陈英、魏今非等建议李可染说:你可以画青山绿水,画井冈山,画扛枪的红军,画红旗,这样谁还能批判呢?李可染也曾向自己信赖的谷牧请教。谷牧理解画家的境遇,表示了极大的同情,仗义执言,惺惺相惜。他说:你怎么想就怎么画吧,不一定非要在画上加一些说明性的细节。

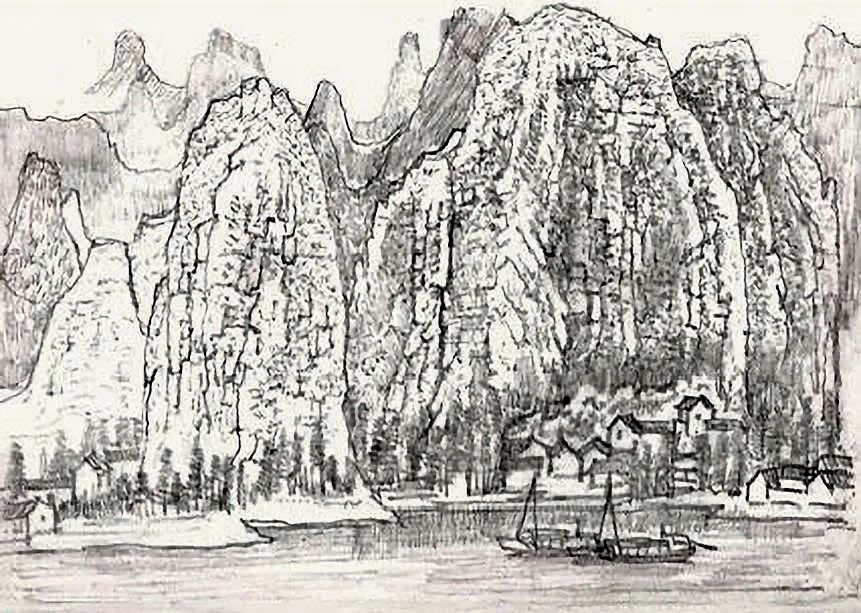

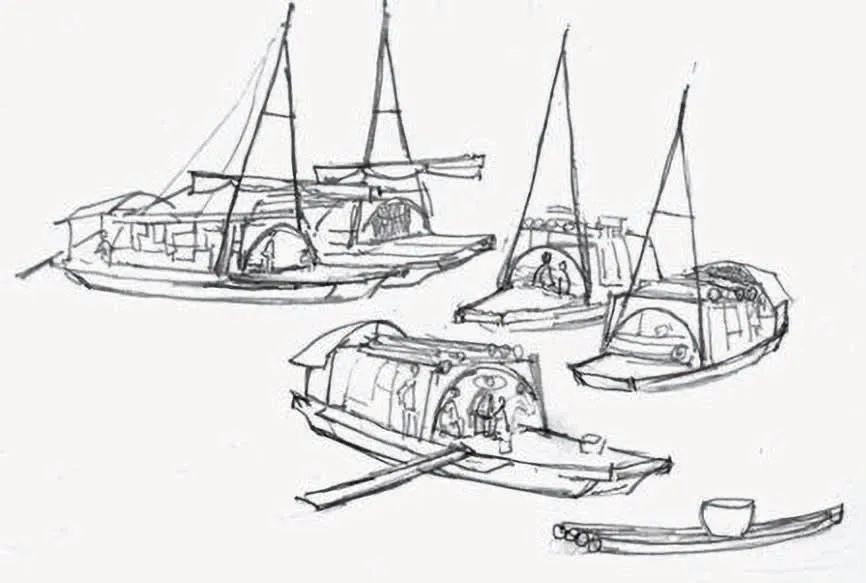

李可染《漓江》铅笔稿

李可染提出“采一炼十”的主张。意即,采矿是艰辛的,冶炼更加需要付出倍百倍的劳动,真正的艺术创造必须兼有采矿工人和冶炼家双重艰辛和勤奋。他强调意境,认为中国山水画的精髓,观赏者在欣赏一幅山水画时,会由于不同的观赏角度而产生不同的心境,或者发展出不同的想象空间,因此画家要能够超越对景的创作,进入以意造境的境界。李可染对于意境的理解是:“意境就是景与情的结合”,他认为山水画不是对地理及自然环境的解读说明,虽然山水画要保证自然地理的准确性,即画面要合乎逻辑,但重点在于人在面对自然时流露出的思想感情,而“情”即是对自然、对生活的所思所感。意境营造要结合客观的生活状态,即“理”,“情”是以“理”为基础产生的特定的艺术形象、所表达的艺术意境。但此处的“意境”并不能单纯地理解为情景交融,情景交融只是创造意境的手段,除了情景交融外,还要在真挚而强烈的感情的刺激下实现画家自身主观情感与外在客观事物的有机融入,情与景会、意与象通,这才是“意境”,这个过程是画家造境时观察事物的方式、心境、情感等元素不断变化的过程。

除意匠外,留白也是营造画面意境的重要手法。中国山水画的“白”并非西洋画法中颜料画笔刻意画出的白,而是“留出来”的“白”,是绘画材料自然的白,恰当的留白可以使画面产生“画尽意存”“意在笔先”的意境。李可染的山水画强调以形写神,其在留白的笔墨运用与层次处理方面有创造性的发展为以大观小、主次分明、变化均衡。《梦溪笔谈》作者沈括曾评李成画:“大都山水之法,盖以大观小,如人观假山耳。”意即画家的视点要将上下、左右、远近的事物都要看清楚,俯瞰全景,以大观小。

画家的角度就是在高处俯视漓江,画面中一条河流贯穿远近山头。“以大观小、小中见大”。交代山体本身的透视却不受限于透视。观之画幅之中,强烈的虚实对比显得漓江极为开阔,水天一色,云雾缭绕,气势不凡。山林与河流间,帆船在波光如镜的江面上,有停泊的倒影,又有缓慢向上的动态,实现了虚实之间的平衡。江城将画面重心放到最下方,也透露出可染以住在城中的视角,眺望远处巍峨的山头,向远方次递增高,中间有田舍屋宇若隐若现。值得注意的是,左下角屹立的电桩,为画面注入了新时代的元素,彰显出对于时代变革的呼应。全幅看来境界开阔,用墨深浅有致,看似大刀阔斧,痛快淋漓,实则落墨与留白十分讲究。既苍且润,虚实的对比,远近、光影的层次均十分精微,虚中有实,美不胜收,妙不可言。正是杜甫诗云:“元气淋漓嶂犹湿”之意。

“既要平正,须要险绝”,构图要大胆组织变化,又要在矛盾中求统一。李可染在山水画创新的道路上展现出了独特的艺术视野及创新能力,他师从大家,却在继承中寻求创新;他深知山水画中传统笔墨的重要性,却不拘泥于传统规范;他认识到传统笔墨单一的表现模式无法满足现代审美对山水画发展的要求,因此他在保留传统笔墨精粹的基础上,积极探索新的技法,将生活之美、个人修养、人生价值融入一幅幅山水画中,他的一生致力于“为祖国的山河立传”,他不断追求突破传统、创新山水画的表现方式,因此他独具特色的艺术语言不仅完善了他的艺术形式,而且艺术内涵也达到了新的高度。

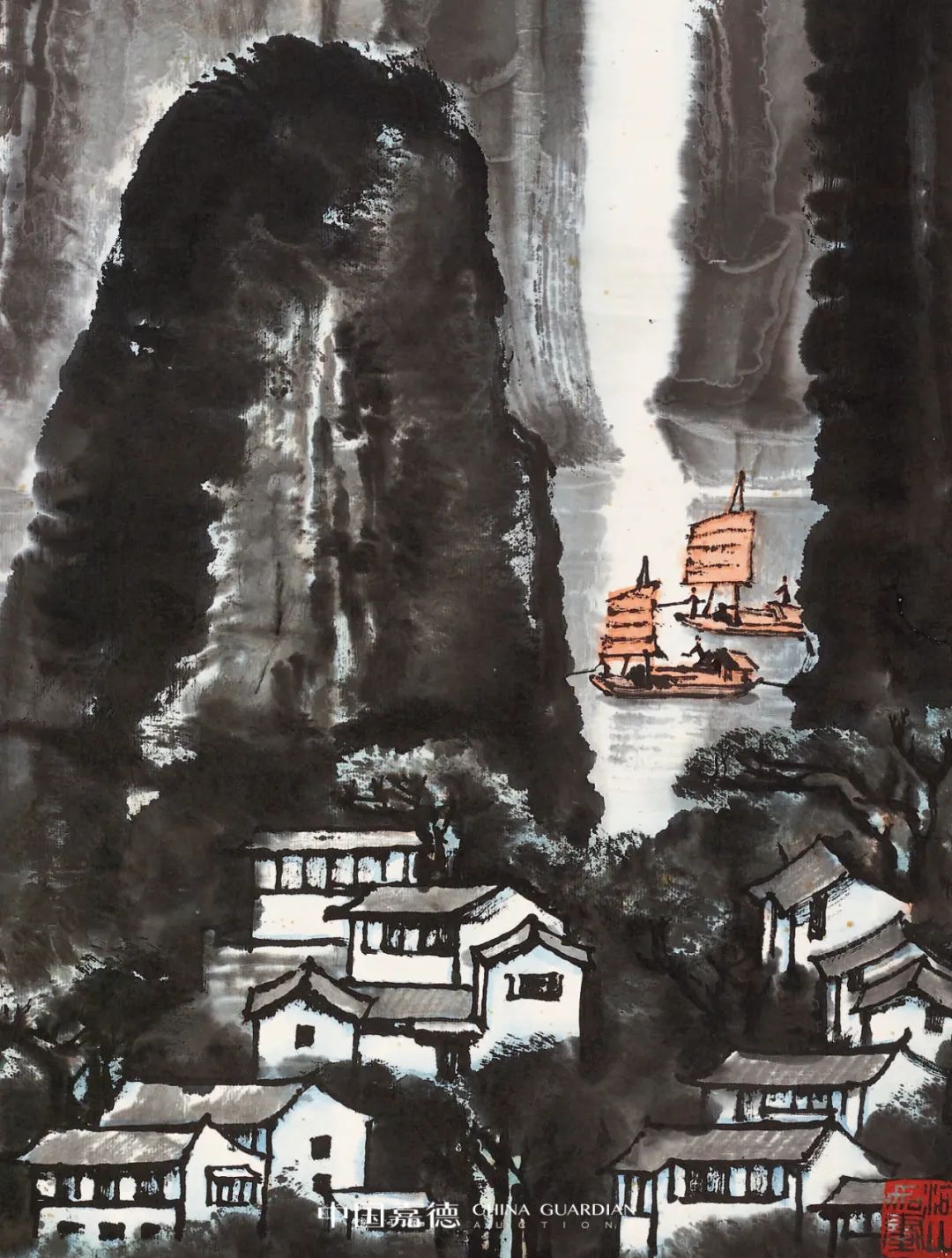

李可染《拙政园》

Lot 3162

李可染(1907-1989) 拙政园

镜心 设色纸本

40.5×49.5 cm

题识:可染。

钤印:可染

李小可(1944-2021)题裱边:先父所作精品。李小可。

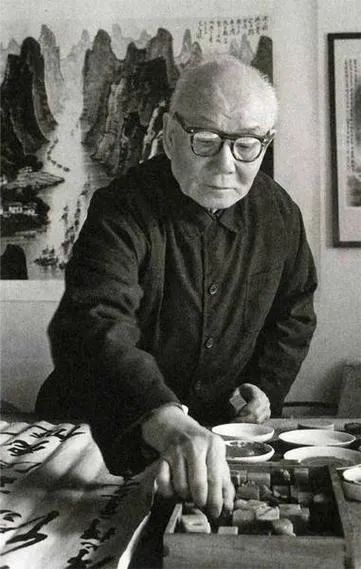

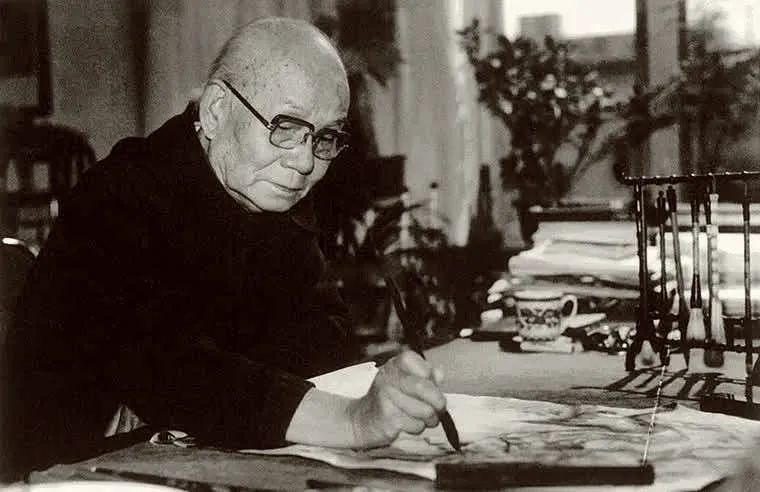

李可染作画留影

在1950年《人民美术》创刊号上,李可染发表《谈中国画的改造》一文,明确提出“改造中国画首要的一条,就是必须挖掘已经堵塞了六七百年的创作源泉。”即如他在一方印章中强调的“不与照相机争功”,构图选景有所取彼。受到写生实践的影响,李可染的艺术风格日益成熟,他对于作品题材的选择,大胆突破程式化的限制,用更加开放、自由的视角展示自然之美,无论是画面构图、色彩运用,还是笔墨章法,无不展现出他在山水画中深厚的艺术造诣。

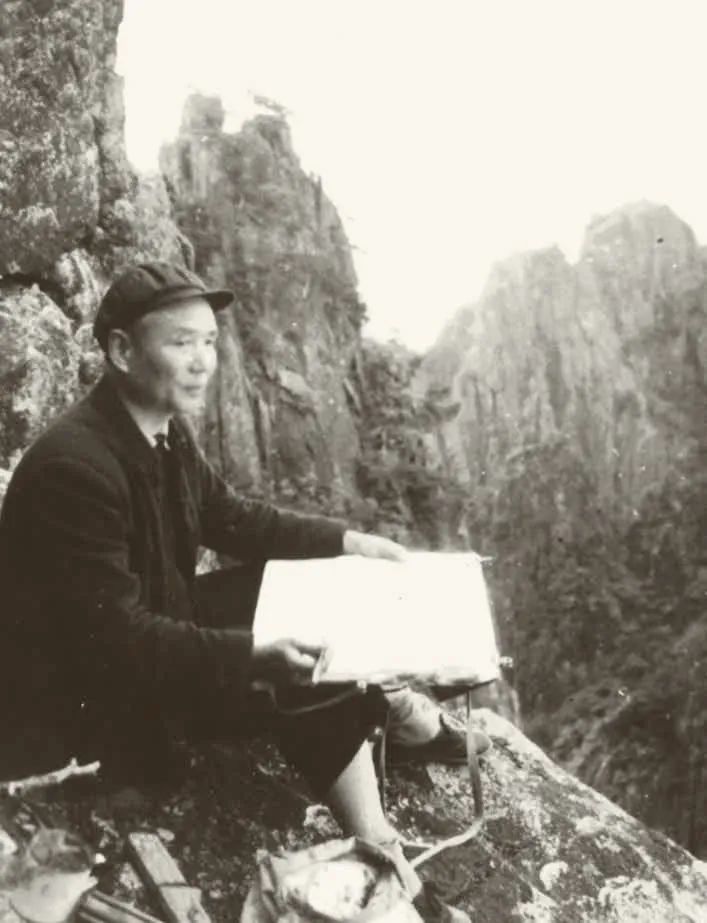

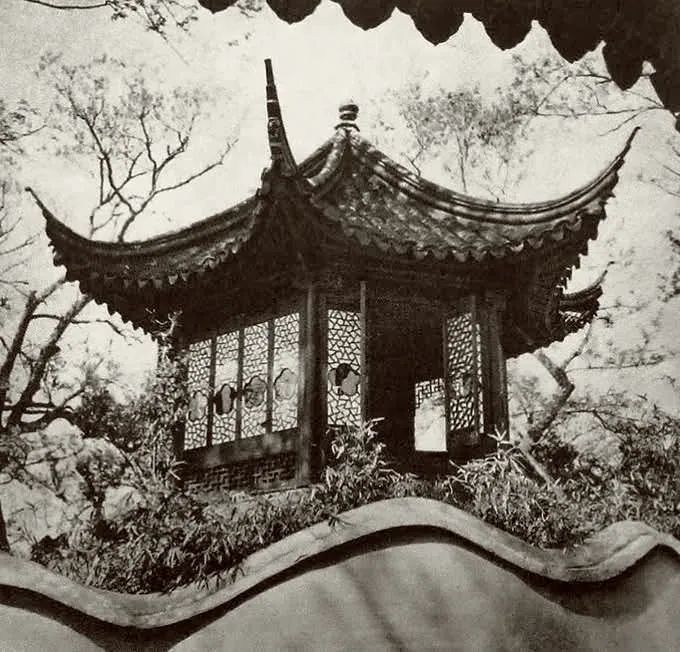

拙政园

作品中运用了积墨、积色反复点染,因此画面中的局部有一种油画般的厚重感。李可染在写生过程中,将西方的绘画技巧、中国传统“以大观小”的理念巧妙地融合在一起,利用西方绘画的透视、光影等元素表现中国传统绘画的韵味与意境,尽管李可染“师传统”,却“不拘于传统”,他的作品中少见传统的皴法模式;西洋画中物象体面关系的表现、结构的表现、绘画笔法的应用对他也有很大的启发,他的作品中采用了西画的观察与表现方法,将西洋画法中的明暗法、逆光法、厚涂法创造性的与传统山水画结合起来,正是画家的自我创新发展,形成了自己别具一格的“李家山水”。

为了达到“色中有墨、墨中有色”的效果,李可染对材料敏锐把握,创新出山水画的表现语言。在色彩表现方面,李可染以“不似之似”将写实的形象转换为“胸中丘壑”,充分利用色彩中明度、纯度之间的对比,让色彩的块面形成碰撞,营造出一种令人回味无穷的意境。色彩的装饰感十分突出,具有较高的整体性、完整性;画面构图简洁,大面积墨块、朴拙的墨线,无不体现出画家的匠心独具,尤其是画面中心的绿色墨块与恰到好处的留白,这种处理方法使得整个画面透着一股清爽,也为观者留下了更多的想象空间。

李可染《春雨江南图》

Lot 3163

李可染(1907-1989) 春雨江南图

镜心 设色纸本

癸亥(1983年)作69×45.5 cm

题识:春雨江南图。癸亥春三月,师牛堂可染。

钤印:可染、白发学童

1956年初春,李可染在大弟子黄润华的陪同下,赴江南、西南进行了为期八个月行程两万余里的写生,直到八个月之后,他们才回到北京。此次行程,历经无锡、苏州、杭州、雁荡山、绍兴、宁波、上海、株洲、武汉、三峡、重庆、成都、乐山、宝鸡、嘉陵江等地。尤其到达江南时,正值人间四月天,时晴时晦美如画的江南水乡令艺术家欣喜不已。因而成为他最为钟情的绘画题材之一,“惓惓情深,不能自己”。

李可染在江南写生

可染先生曾在1958 年《美术研究》第二期述及:出发以后,江南秀丽的水乡,四川雄伟的山势与自己的兴味相投,一画再画,及至到了秦岭,天气已冷,并且到了应该回校的时候了。

江南的自然美景与人文荟萃抓住了李可染的心。“兴味相投”四字,道出了可染内心真实的感动,这份感动让原本带着“政治审美任务”的写生变得诗意盎然和兴致勃勃,这种诗意和兴味又不自觉地融入了李可染此后的生命与创作。1983年,李可染回想起梦里江南,以饱含深情的眷恋之笔依然重复描绘着《春雨江南》。梦里的杏花春雨,桃源深入,一再出现在画面中,构筑了他意念中“元气淋漓障犹湿”的“春雨江南”。

本幅以水墨、粉红为基调淡染成氤,一派烟雨迷蒙、杏花缤纷的江南春天景象。黑瓦白墙的村居被省略,烂漫杏花环护笼罩其间,江水蜿蜒而上,婉然清丽,浓酽如酒,渔人泛舟其上。全幅纯湿笔淡墨,甚至淡至水痕,是可染淡墨积墨法的反映。

李可染在江南写生