在电子科技时代,阅读的重要性被削弱了吗?一份最新的“阅读习惯”调查显示,阅读的形态与意义正在经历变革,其核心价值也在技术赋能与挑战中愈发凸显。

虽然传统纸质书借阅量持续下降,数字化阅读占比显著提升,但仍有45.5%的成年人倾向于纸质阅读。同时,AI工具的应用为阅读注入了新活力并提升了阅读效率,但同时也有很多人担忧这样会导致阅读碎片化与思考能力的退化。

深度阅读与独立思考是不可替代的,无论阅读的形态如何改变。快餐式的阅读虽能快速获取信息,却难以构建系统化的知识逻辑,而纸质书与沉浸式电子阅读因对专注力与深度思考的要求,成为抵抗浅层信息流通的关键。

今天是2025年世界读书日,我们通过邀请一些艺术从业者以一人推荐一本书的形式,制作了一份书籍清单。有趣的是,这其中很多都不属于完全意义上的艺术类书籍,这一方面体现了艺术本身的跨学科特点;另一方面,这些书籍,也为我们提供了看待当代艺术和价值观念的不同角度。

按采访时间顺序排序

寇勤

嘉德投资董事总裁、嘉德艺术中心总经理

《张宗宪的收藏江湖》

繁体增订版

编著:嘉德艺术中心

执笔:李昶伟

策划:寇勤 李昕

出版社:香港中华书局、集古斋

推荐理由

2017年,嘉德文库首次出版了张先生的传记——《张宗宪的收藏江湖》一书。2024年,经张先生授权,嘉德文库和香港中华书局、集古斋联袂编校出版《张宗宪的收藏江湖》繁体版。

张宗宪先生是20世纪最成功的华人收藏家之一,也是拍卖界的元老宗师,他见证了历史的风云变幻,也见证了艺术品收藏界的起起落落。闯荡海内外收藏江湖数十年,张先生自有别具一格的人生进退和极其珍贵的回忆评说,他的经历和传奇不仅仅属于自己,也是重要的社会财富,更是值得收藏界学习借鉴的宝贵资源。

冯博一

独立策展人

《艺术的逃难:丰子恺传》

2015年12月第一版

作者: 白杰明

译者:贺宏亮

出版社:浙江人民出版社

推荐理由

人总是从当下的境遇和视角来寻拾过往的碎片,而个人记忆又总是处在过去与现状之间的位置,或过去总是在现在才被找寻回来。这一过程其实是建立记忆的过程,因此,记忆不是对以往某一情境的静态再现,而是向前的故事。抑或记忆所提供的是经过个人层层链接和串联成一种属于个体眷恋的往昔履迹,并通过这本传记塑造其身份感、存在感。而过去即异域,这个故事与其说是个人的,不如说是集体的记忆。这是我最近看完白杰明(Geremie R.Barme)著《艺术的逃难:丰子恺传》最直接的感受。翻阅此书,如睹旧人,许多久已淡忘的人与事也随之浮现出来,并随之衔接了那些记忆的碎片。

尹朝阳

艺术家

《How Painting Happens

(and Why It Matters)》

作者:马丁·盖福德

出版社:Thames & Hudson

推荐理由

这是第一本借助于AI软件我读完的书。先前读过这位作者写的关于其他英国艺术家的书,印象不错。这本关于西方绘画的书近400页,用了一些新的归纳和视角重新解释了绘画。我抱着很大的借助于工具去试读一本原著的热情,堪堪读完了这本书。收获如下:

1、关于绘画,如果你接触够久,观点、说法上即使看上去已经翻新,但仍然似曾相识,只有天才人物的出现才可以让人眼前一亮。但这并不妨碍你热爱并一直画下去。

2、AI的翻译可以取代80%的翻译工作,但像行画一样翻的有“行气”,我还是喜欢读“纯人”的翻译,即使有错误,“人气”还是需要的。另外我发现机器在翻译的过程当中经常偷懒,以至于需要三番五次的输入指令,令人惊叹,看来懒不是人类的专利。

杜曦云

策展人

《文明的冲突》

作者:塞缪尔·亨廷顿

译者:周琪、刘绯、张立平、王圆

出版社:新华出版社

推荐理由

先知的预言,如今成为现实。全球的剧烈震荡、西方如今的内乱,其根源都在于文明的冲突。文明冲突的根源,是人与人之间不同的终极信靠。到了终极信靠这一层面,只有信或不信,没有妥协让步。

苏伟

策展人、艺术史学者

《1980年代:小说六记》

作者:蔡翔

出版社:生活·读书·新知三联书店

推荐理由

蔡翔先生的这本小书,借着80年代几部激起过波澜的小说,重新描绘了作者自身作为80年代文化大潮和文学激变的亲历者,其经验与思考中的80年代。这本书里没有太多现代主义在中国的观念线索的梳理,也不把80年代作为一种崇高且激荡的“精神史”看待,而是用简洁的笔墨和力透纸背的判断,呈现给我们一个如何从前三十年“退后一步”的80年代。

书中描述的知识精英与大众的重聚、以和平与发展为背景的文学写作图景以及公私碰撞的新局势,都不是从一般意义上的文学史的视角入手给出的,读起来似乎是过来人的絮语,却在这絮语中总能见到文学从业者的生命力和灵敏的知觉。书中在在不离中国社会那些宏观的、但又涉及到具体生活的改革和变化,聚焦在文学创作中如何转译这些震荡、文学创作者如何由此提炼出新的感受力。

80年代是一面映射着中国两个时代断裂的镜子,它绝非今天某些怀旧者不断重塑的什么遗产,而是留下了直到今天仍在发挥着影响的、困扰着我们的诸多思想和文化问题。这样来读80年代的文学,看似现代主义的它就变成了一个历史的坐标供我们反躬自问,可以偏离出种种保守话语裹挟下退溯的航道。

沈奇岚

策展人、艺术评论家和作家

《词语磁场》

作者:多多

出版社:上海三联书店

推荐理由

多多的诗集呈现了一个富有天赋的真实的创作者,在几十年来的不断精进。这种感觉就像研究一个艺术家的个案,看他给自己设置难题,看他如何解决难题。词语这种材料在他的笔下不断地变化,渐渐成为了一种魔法。这种魔法关于词语和世界的关系,不是视觉的华丽,而是接近真理的距离。阅读的过程是不断吸收养分的过程。近期我为在龙美术馆举办个展的艺术家汪一《沿着河岸》撰写的展览前言中,引用了多多的关于创造力的一句诗,这是画给我的感受,如果沿着河岸,今夜我将抵达何处?也是真正在创作中体验过煎熬和狂喜的人才能知晓的秘密,“跟上这流动——这流逝,礼物到达应许之地,跟上这流动——这安顿,流动已知它并非向前。” 这正是时间与创作的关系。

蓝庆伟

艺术批评家、策展人

《智人之上:从石器时代到AI时代的信息网络简史》

作者:尤瓦尔·赫拉利

译者:林俊宏

出版社:中信出版社

推荐理由

认识“人”,找到“自己”。

吴笛笛

艺术家

《数学与艺术——一部文化史》

作者:琳恩·盖姆韦尔

译者:李永学

出版社:天津科学技术出版社

推荐理由

这本书自史前到当下有着极长的线索,书中几乎没有深奥的数学实践,而是从数学哲学的角度出发,强调数学是人类对日常世界的归纳,也是我们从物质走向非物质的途径。

数学是宇宙的语言,我们对其不断发现推演的过程也是我们不断揭示宇宙奥秘的过程。艺术自然发生其中。比如它从毕达哥拉斯的数和欧几里得的几何、中国的九章算术对人类文明的建构到奥古斯丁的美中有形状,形状中有比例,比例中有数字;达·芬奇和帕乔利的神圣比例和黄金分割以及否定性争论,神学如何让位于科学。到近代的理性和直觉如何相互作用,19世界末非欧几何影响的形式主义、逻辑主义、直觉主义(比如形式主义中的抽象、未定义、可替换符号构成的自洽独立体系以及这一概念如何影响俄罗斯构成主义;逻辑主义逐步演变为英国分析哲学,影响了雕塑家亨利·摩尔、作家艾略特、乔伊斯;直觉主义数学家影响下的蒙德里安)。20世纪爱因斯坦提出的质量与能量的对称启发了瑞士的具体主义,而后的海森堡“不确定性原理”启发了霍克海默撰写《启蒙辨证法》,从而引发后来人们称之为的后现代主义。来到当下,电脑算法的介入,让艺术和数学联系得更加深入、紧密。

当今的科技日新月异,对真理的态度也在不断变化,而数学这种准确性与严格性的特质以及它的不断更迭,一直在启发着艺术家去采纳它的方法和概念。

郑闻

策展人、艺术学者。现任职于复旦大学视觉文化研究中心与南京艺术学院美术馆

《绝对反冲》

作者:斯拉沃热·齐泽克

译者:季广茂

出版社:浙江大学出版社

推荐理由

2025年3月,斯拉沃热·齐泽克的《ABSOLUTE RECOIL:towards a new foundation of dialectical materialism》中译本《绝对反冲》面世,开篇就以列宁引用恩格斯的原文,向副标题中的关键词之一“唯物主义”发出灵魂拷问。“唯物主义必须随着每个新的科学发现而改变自身的形式。”那么,在相对论与量子物理的今日世界,唯物主义哲学是否依照革命导师的谆谆教导,实现了与时俱进的迭代升级呢?

而拉康有关古希腊画家宙克西斯(Zeuxis)和巴哈修斯(Parrhasius)比赛绘画的故事,展示了在一场谁更能制作出令人信以为真的幻觉艺术的竞争中,逼真到令人误以为是实物的图像,终究以出人意料的方式败给了“似乎是要像是什么东西”(seem to seem)的幻象。大部分事物不是在以假充真,就是以真充假,或是以假充假,而以真充真则意味着黑格尔“绝对反思”意义上的对于任何呈现的抵抗,以及对“那里性”(thereness)的极力否定。

还有书中不时闪过《少年派的奇幻漂流》中的老虎、冷战时期MAD核战略、“实在界残余”(remainder of the Real)、空粒子与太一。跟随齐泽克的视角重温黑格尔《逻辑学》,“因为已经粉身碎骨,被反射的规定获得了自己的真正意义,成了自身以内,自己对自己的绝对反冲。”被设置性一旦被自我扬弃,本质则摆脱了“大对体”的直接规定,提示了作为Geist的“精神”,不再为外部力量控制,以理性的“绝对自由”(Absolute Freedom)面对世界的可能!

张乃千

可以画廊、可以艺术书店创始人、藏家

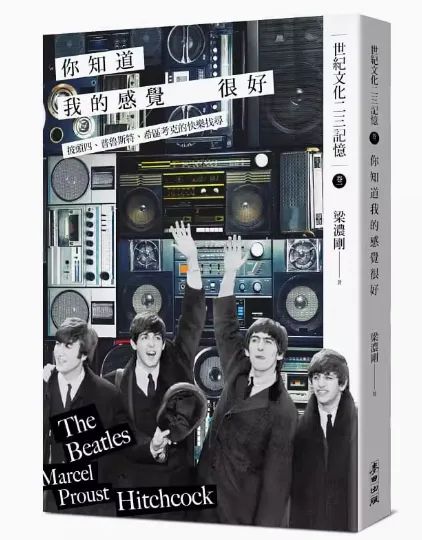

《你知道我的感觉很好:披头四、普鲁斯特、希区考克的快乐找寻》

作者:梁浓刚

出版社:麦田

推荐理由

这是我代理的艺术家罗然送给我的一本书,写的是来自音乐、文学和电影的三个指标性著名人物的故事,那时候我很焦虑,但他们的路让我有更多“感觉很好”的时刻。谢谢罗然。