在一百多年前,中国知识分子对西方文明没有透彻的了解;从1978年到2000年之间,中国艺术家重新了解人类的其他文明,他们通过结合西方艺术的艺术实践进行了自己有艺术史的当代实验。渐渐地,中国艺术家开始没有偏见地、综合地吸取不同文明的资源,出现了一种明显恢复中国气质的倾向。 ------吕澎

此次推送甄选了秋拍中具有‘中国气质’的当代艺术家。他们都成长于西方当代艺术和中国传统文人绘画间交错冲击的语境之中,却深谙中国传统文化的精神内涵,将文人画、书法的形与神与西方绘画艺术相结合,用现代绘画语言书写属于中国艺术家的新历史。

周春芽

周春芽《太湖石》

2000年作

布面油画

200x150cm

签名:2000 周春芽 ZHOU CHUNYA

出版

《首届广州当代艺术三年展·重新解读:中国实验艺术十年(1990-

2000)》 广东美术馆 2002年版

《民生现代美术馆开馆展 中国当代艺术三十年历程1979-2009》 文化艺术

出版社 2010年版

《中国新艺术三十年》 P592 Timezone 8 2010年版

展览

2002年 首届广州三年展 广东美术馆 / 广州

2010年 中国当代艺术三十年历程——民生现代美术馆开馆展 民生美术馆 /上海

周春芽的《太湖石》直立如碑,端庄挺拔,浑穆古朴,石表有或圆或扁的孔洞,凹凸起伏,曲折圆润,玲珑剔透,其形状与卫贤的《高士图》中的太湖石颇有相似之处。“太湖石”系列以浓厚的古典趣味与文人情怀深受藏家青睐。但这一系列作品数量极少,且多数已为博物馆所藏,因此鲜有流通。此件作于2000年的《太湖石》是该系列仅有的数件大尺幅创作之一,且作为中国当代艺术史叙述的重要文本,参展“首届广州三年展”以及“中国当代艺术三十年历程展”等重要学术展览,因此无疑是此系列中最为重要的一件。

周春芽 《石头系列---雅安上里1号》

1994年作

布面油画

150x120cm

签名:1994 周春芽

出版

《美术批评家年度提名展 1994·油画》 P55 四川美术出版社 1994年版

《Zhou Chunya 周春芽》 P225 Timezone 8 2010年

展览

1994年 美术批评家年度提名展(油画) 中国美术馆 / 北京

2010年 1971-2010周春芽艺术四十年回顾展 上海美术馆 / 上海

周春芽从1994年开始创作“红石—雅安上里”系列,这个系列运用大胆的红色调改变了传统山水画的图式和意境,氛围热烈奔放,视觉效果强烈,是周春芽从德国留学归来后的第一个极富视觉表现力的系列。关于这个系列的灵感,来源十分丰富, 周春芽精心研究了文人画,但力图以一种完全不同的造型模式重新诠释传统的山石,他借鉴了山水画的形式构造和笔墨意趣,同时在德国表现主义绘画中借鉴了单纯的用色和情感的投射,为简单的石头注入生命的激情。

周春芽 《红石》

1994年作

布面油画

100x80cm x2

签名:1994 周春芽

自二十世纪九十年代初,周春芽开始了“山石”系列的创作。 “石头”向来便是传统文人绘画的重要主题,周春芽称“也许石头是大自然的象征,它的坚强和圆滑更容易被艺术家用来表现精神和技法”。在“山石”系列中,周春芽对于这一经典的视觉符号进行了全新的演绎,通过夸张变形的手法与强烈的色彩、笔触来传达自身强烈的主观情绪。此组《红石》作于1994年,类似于传统绘画中“对屏”的形式,与《石头系列—雅安上里》三联画作于同一时期。

周春芽

2011年作

布面油画

280x200cm

签名:周春芽 Zhou Chunya 2011

创作于2012年的《春桃》画幅巨大,气势恢宏,但相较于画家笔下大量使用高对比色彩的桃花作品而言,却具有的一种独特的温柔气质。 在笔触的处理上,全幅近看笔法抽象,远观却物象完整。而这一点恰恰暗示了其与古代画家“近视之几不类物象,远观则景物粲然”之绘画精神的心灵共鸣。再加上大量调色油的运用,使色彩在画布上的延展显得更为酣畅淋漓。

曾梵志

曾梵志 《无题 07-10-1》

2007年作

布面油画

180x150cm

签名:曾梵志 Zeng Fanzhi 2007

2001年春天,曾梵志的右手不慎受伤,导致他在短时间内无法拿起画笔。恢复期间的曾梵志开始尝试用左手开始进行线条的尝试。看似错综复杂的线条交错、叠加,不但没有给人以杂乱的视觉印象,反而创造出气韵流畅,富有旋律性的画面,充满着有如书写草书般一气呵成的律动感。 在讲述乱笔系列的精神内核时,曾梵志谈到:“东方讲求灵动、阴阳、平衡、意境,在技术成熟之后,会追求更高的层次,达致‘道’的思想和精神。故后期作品不断从这方面钻研,加入的东方元素不只为了表面的意象,而是从内容和精神层面出发。”

刘炜

刘炜《苹果·沙发》

2010年作

布面油画

143x158cm

签名:刘炜2010

作为玩世现实主义的代表画家之一,刘炜放浪形骸、特立独行的风格带有魏晋士大夫的风骨。作于2010年的《苹果·沙发》是其艺术面貌中较为罕见的大尺幅静物题材创作,其清新淡雅的格调也令人耳目一新。但刘炜的兴趣显然不在于对静物的真实再现,而是将传统静物画的视角、构图、色彩都进行了重新演绎,并在每个苹果上加入神秘数字,更增添了其另类解读。作品看似简单,实则设计缜密,化神奇为腐朽的独特艺术语言,彼此穿插交织,产生了一种奇妙的混合性效果。

尚扬

尚扬 《许多年的大风景-2》

1998-1999年

布面油画、丙烯

148.5x197.5cm

签名:Shang.99

出版

《中国当代油画名家个桉研究——尚扬》 P141 湖北美术出版社 2005年版

《今日中国艺术家·尚扬——大风景的喟叹》 P198-199 四川美术出版社

2007年版

《尚扬》 P74 安徽美术出版社 2012年版

展览

2002年 世纪风骨——中国当代艺术50家展 中华世纪坛 / 北京

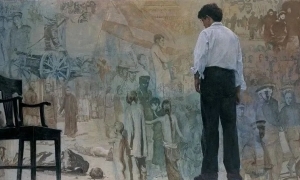

《许多年的大风景》在再现方式上即是一种典型的山水图式。考古地层学和地理截面图是形成作品图式的基本来源,原来块面分割的形式变化为山形剖面的构成方式。在周而复始的宇宙运动中,历史在变迁,文化在更替,地层累积起越来越丰厚的人类文明的遗迹。把各种历史和文化的符号,遗迹现实生活的形象以平面的方式加以再现,是尚扬的作品呈现出的直观视觉经验。在传统与现代、东方与西方、大众文化与精英文化之间,文化发生着深刻的位移。

尚扬 《E地风景之23》

2002年作

布面油画

61.5x101.5cm

签名:sy02

E地风景作为尚扬大风景系列中衍生出的分支, 充分地保留了中国传统文化的气质,艺术家用一种几乎是文人画的书写方式建构起与异于西方的东方文化图景。他执着于乡土和黄土地的描绘。不管是现实的还是抽象的,写实的还是超写实的,画面上传达出的不仅是对艺术家自身文化身份的强调,还涵盖了他对于民族精神的终极思考。