在超现实主义运动的诸位大师中,虽然我也喜欢马克思·恩斯特(Max Ernst)的奇思多变,也欣赏达利(Salvador Dali)的暧昧诡异,但看来看去,我最喜欢的还是马格里特(René Magritte)。

René Magritte(1898 – 1967)

比利时超现实主义画家、雕塑家

马格里特老爷爷的作品总是充满了他的个人风格——内敛而深沉,就像是那位不断出现在画中的、戴着圆礼帽的男人,一个有教养的绅士形象,这形象常被认为是马格里特本人。但是,他在画面里,总是故意背过身去,只让我们看到他那圆润的后脑勺;要不然就是把巨大的青苹果挡在脸的前面,不让你看清他的模样。

《人类之子》The Son of Man,Rene Magritte, 1964

这份摸不透的神秘感是马格里特最得我心的地方。他的画面在内容上总是很容易看懂,尤其是相较于恩斯特和达利来说,少有抽象的风景或是融化后重组的不明生物;马格里特总是在画面里描绘一些日常生活中会出现的东西,例如楼房、森林、天空、石头,那些都是我能读懂的元素。但是,经他手组织出来之后,就变成了一种怎么也看不透的场面。好像是一种犯罪现场,蛛丝马迹之间透露着令人不安的消息。

《冥想》Meditation,Rene Magritte,1936

好比是,午夜的海滩上,有几条像蛇一样正在爬行的蜡烛;或是一对情侣正在接吻,但他们都被蒙上了白色的头纱。

《恋人,2号》,The Lovers II,René Magritte ,1928

还有那著名的《光明帝国》(The Empire of Light)系列——画面中已是夜深人静,屋里的人们已滑入梦乡,街道上除了亮着的路灯外一个人也没有。但是,天空中却是一幅白昼的模样:蓝天白云。关键是,这种不可思议的、白昼与深夜的完美融合在他的画面里,若不仔细去看,简直难以发现这种逻辑的错误。

《光明帝国,2号》The Empire of Light, II,René Magritte ,1950

这种仔细描绘一个错误的绘画风格成为了马格里特的个人标签,又诡异又美丽。“逻辑”成为了他的目标,他在秘密的画室里把这些日常生活的“常理”悄然暗杀;同时,又留下一个美丽的画面。马格里特的画都十分的好看,满足了人们对于艺术品精美、有技艺,可以带来审美愉悦的这几个基本需求。

《地平线的神秘》The masterpiece or the mysteries of the horizon,René Magritte ,1955

可以说,马格里特的画都像是一个寓言,一个字谜,需要你静下心来去观看;而且,可以让人在不同的时刻、不同的场合、不同的心境里看出些不一样的东西。

所以,不仅我喜欢马格里特,他在全世界范围内的粉丝可不少,就连美国著名的CBS电视台的台标也是借鉴了马格里特的油画作品——把一只眼睛无限放大,把眼里望向外面产生的空洞与神秘作为了一种观看行为的标志。

(左图)《不真实的镜子》The false mirror,René Magritte ,1928;(右图)CBS台标

马格里特于1898年出生在比利时,他生长在一个十分富裕的家庭里,父亲从事着制造业。他的青年时代正值一战时期。他曾在比利时首都的布鲁塞尔皇家艺术学院学习艺术,可谓是科班出身,这解释了为什么他能够拥有如此精准而细致的描绘能力。

在他的职业早期,马格里特做过一些商业作品,他曾多年受雇于一家墙纸制造企业,设计过许多墙纸花纹,后来还做过室内装潢,海报设计和广告设计的工作。这些从事设计的工作经历对于他的画风产生了重要的影响。从事过商业设计的经历总会让艺术家更加明白普通人的审美趣味。

《奇迹之国,2号》The Country of Marvels, Series 2,René Magritte,1967

另一个影响了这位画家一生的事件发生在1912年,在马格里特14岁时,他那位衣食无忧的母亲投河自杀了。在她的尸体被警察从河里打捞上来的时候,马格里特就在一旁,看到母亲的脸完全被她的白色长裙覆盖。这也是为什么后来人们一直在马格里特的画面中看到死亡,看到被白纱蒙住头部的形象的原因。

《恋人,一号》,The Lovers I,René Magritte ,1928

那是一种记忆里的创伤。重复这些符号性的东西是马格里特的特色,也是他的一种策略。他对于这种手法的兴趣可以用佛洛依德的精神分析学来解释,因为,情绪与图像的重复就是一种创伤存在的标志。而马格里特的“重复”不仅是个人生活的阴影展露,也是他质疑艺术原创性的一种探索。

一直以来,马格里特都被列为超现实主义的重要大师,他的作品也总给人带来梦境般迷幻的感觉,但是,他个人曾明确表示,自己对梦和人类的潜意识并没有什么兴趣;这一点就跟崇拜弗洛伊德的达利很不一样。马格里特公开表达过,“我的作品并不表现梦境,而是呈现梦的反面。因为梦境其实并没有人类给它附加的那么多意义,我只研究和描绘那些我了解和明了的东西。”

《凝固的时间》Time Transfixed (La Duree poignardee), René Magritte,1938

而这些马格里特明了的东西又是什么呢?

在所有马格里特的作品中,《图像的反叛》(The Treachery of Images,1929)得到了最多的学术界讨论。就连伟大的福科在1968年都专门以这幅画为题写了一本小书,叫做《这不是一支烟斗》(This is not a Pipe,1968),论述了语言文字和图像符号是如何再现这个世界,以至于最终替换和取代了事物的真实存在。

《图像的反叛》The Treachery of Images,René Magritte,1929

常常我们在参观美术馆时会面对一幅抽象作品感到困惑,而马格里特的这幅《图像的反叛》就恰与我们的这种困惑体验相反。

他的画面内容毫不抽象,反而是显得过于具体和直白——你清清楚楚地知道这个艺术家在画什么,他画了一个精美的烟斗;画面背景也十分简单明了,充满了平面广告画的简约感,视觉内容中心突出。但这个画面给观众带来的困惑一点也不比抽象画逊色,因为你看到了一支精心描绘的烟斗,但它在明确地与你对话,用一行文字清清楚楚地告诉你——“这不是一只烟斗”。

《自画像》Self Portrait,René Magritte,1936

实际上,马格里特从不认为自己的是个画家;他认为自己是个思想家,只不过是正好采用了绘画的形式去表达自己的观点和思考。《图像的反叛》就是他众多思考中的一个重要观点——揭示了隐藏在日常习惯和语言逻辑背后的符号与事物关系。他杀死了日常的人们理解事物的逻辑。

《禁忌的文学(文字的使用)》Forbidden literature (The use of the Word),René Magritte,1936

马格里特在用一种非常简单而直接的方式告诉观众:其实你们一直都是渴望神秘的,而人们一直想看的、想得到的东西,其实就是那些藏在事物背后,人们所看不到的东西。而我们之所以不能够得到我们想要的那些未知,不是因为这些事物的本身产生了阻碍,而是因为人们本身的狭窄视野和固有思维方式;这些东西,这些所谓的常识、逻辑、语言习惯,才是产生神秘的真正原因。

《梦的解释》The interpretation of dreams,René Magritte,1936

例如,我们看到的这支精心刻画的烟斗,它是真的烟斗吗?不是。这幅画表现的只是一个形象,一个烟斗的图像化符号,而并不是烟斗这个事物的本身;但是我们的日常生活里,尤其在我们学习语言、学习事物、学习知识的习惯性动作里,我们正是利用了这种“上图下文”的方式组建起来了我们认知,产生了日常的逻辑。

语言学家索绪尔早就提出了这样的观点,他告诉人们,语言是人类发明出来的,因此,语言和真实事物之间的对应关系也是一种人为创造;而这种人为关系是可以、并很容易为人左右。

《美丽的关系》The beautiful relations,René Magritte,1936

《图像的反叛》的革命意义也就在于此,马格里特指出了这种人为因素的参与,指出了这种漂浮在真实存在之上的描述关系。在这个画面里,其实不论是语言本身,还是艺术家画出的这一只烟斗的二维形象,它们都不是真实的本身,都是人类的一种表达方式而已。这种人为的、可变的、不自然的间接意义成为了我们生活里的大部分经验。

《美丽世界》Beautiful world,René Magritte,1962

这种革命性的反思意识,通过描述一种语言和图像表达的假象,标志着一种现代主义的觉醒。我们之所以认为马格里特影响到了整个超现实主义,包括达达主义,波普艺术、观念艺术,还有后来的极简主义艺术家,就是因为他指出了这层语言和图像在体验真实上的虚假性。为什么我们看到达达之后出现了那么多的抽象画,那么多的画家不再描绘事物的本身,不再歌颂和传递事物的美感,这不仅是杜尚的影响,也是《图像的反叛》这幅画的作用力。

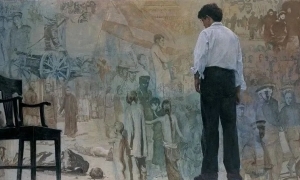

René Magritte在画室中工作,拍摄于1964

当然,如果你不想动那么多脑筋,去思考语言和图像对于逻辑形成的影响,那也没关系,好好欣赏一下马格里特的画就好了。我这里精选了一批最具代表性的高清大图送给所有读完这篇文章的读者,可以总结出来马格里特最吸引人的元素。

《印花样》Decalcomania,RenéMagritte,1962

《戴圆礼帽的男人》A man in bowler hat ,René Magritte,1964

《潘多拉魔盒》Pandora's Box, René Magritte,1951

《刺客的威胁》The menaced assassin,René Magritte,1927

《国王博物馆》The king's museum,René Magritte,1966

《好的信仰》Good faith, René Magritte,1965

《对心脏的打击》The blow to the heart, René Magritte,1952

《摔跤运动员的坟墓》The tomb of the wrestlers,René Magritte,1960

《美丽的语言》The beautiful language,René Magritte,1952

《旅行的邀请》L'invitation au voyage, René Magritte, 1961

《乌托邦》L'utopie,René Magritte, 1944

《宇宙中的玫瑰》Une rose dans l’univers ,René Magritte,1952

《现实》Fine realities, René Magritte,1964

《年轻人的爱》Les Jeunes amours,René Magritte,1964

《聆听室》the listening roon,René Magritte,1952

《犹豫华尔兹》The hesitation waltz,René Magritte,1950

《明信片》The Postcard,René Magritte,1960

《航行的记忆》Memory of a Voyage,René Magritte,1960

《史蒂芬的肖像》Portrait of Stephy Langui, René Magritte,1961

《清晰的想法》Clear ideas,René Magritte,1958

《看不见的世界》Invisible world, René Magritte,1954

《玻璃钥匙》The glass key,René Magritte,1959

《阿拉贡战役》The Battle of the Argonne,René Magritte,1959