潘公凯的水墨讲究大笔大墨

1992年,潘公凯辞掉中国美术学院(原浙江美术学院)国画系系主任的职位,自费出走美国。本来怀着对中国绘画艺术的出路的探询,结果却让他看到了西方现代艺术的困境。不仅看到了,他甚至还想出了解决之道。

作为参与2008年北京奥运会核心视觉形象设计以及2010年上海世博会中国国家馆展陈设计的总舵手,这位曾带领中央美术学院进入世界顶尖艺术院校之列的校长,要用自己的生活做一个更大的“作品”。

1956年夏日的一个晚上,44岁的美国抽象派代表画家波洛克(Jackson Pollock)因酒后驾车发生交通意外,命赴黄泉。事后有人说,这位以在画布上甩滴颜色著称的“滴画”大师其实是因忧郁过度而自杀,艺术界一片哗然。

这不是当代艺术史上唯一一出悲剧。之后还有因画“色块”画出名的马克-罗斯科(Mark Rothko)在67岁那年于家中割腕自杀;而波普艺术之父安迪-沃霍尔虽死于心脏病发作,但他的乖张形象和备受争议的性取向,令外界把他归为“异类”。

【相关资讯】

尘封15年的答案

艺术如果不是让人生活得更美好,那么其存在的价值和意义何在?这是西方当代艺术近半个世纪以来一直面临的困境。

潘公凯在17年前做了一件别有深意的事情,为这个问题的解答埋下了伏笔。那时他刚结束为期1年半的美国考察,临近回国的前夜,他郑重地将一捆画卷交到朋友、华人艺术史学者曹星原的手中,并告诉对方,里面是几幅父亲潘天寿的画稿,要好好保存。朋友不知道的是,一张潘公凯画的作品草图也被悄悄地藏于其中。阁楼一藏,便是15年(直至曹星原2008年回国将画卷带回北京,草图才得以真正曝光)。

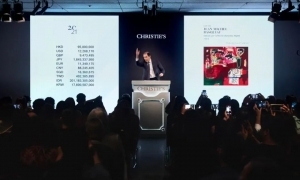

2010年5月,潘公凯在中央美术学院美术馆展出了生平第一件装置艺术,还起了一个初听起来有些玄虚的名字《错构-转念——穿越杜尚》。作品的主体是一个巨大的宇宙飞行器,里面却放置了他在美院院长办公室的桌子及桌上摆放的日常用品。在桌子的前上方,被投射了一个虚拟的飞行器驾驶舱及仪表盘。他连作品说明也做了耐人寻味的设计:可以旋转的透明水晶铭牌上,正面用英文写道“This is my work”,反面用中文写“这不是我的作品” 。整个展览现场被荧荧的蓝紫色光雾所笼罩,参观的访客即便完全不解其意,却仍停不下手中的照相机。同样感到惊讶的还有众多到场的外国专家,一名老教授甚至当场作英文诗一首,以表达她内心的激动之情。

这件被称为有可能扭转当代艺术未来走向的装置作品的草图及构想,全部来自15年前他刻意留在美国友人家中的手稿。而这个飞行器,其实只是他当年在美国思考当代艺术未来出路的一个“道具”。

1995年,潘公凯发表了长文《论西方现代艺术的边界》,连同他主持的《中国现代美术之路》研究课题,如今已为此开过7次研讨会,学界对此的关注和兴趣,远远超出了美术专业领域,今年举办学术讨论,更引得西方思想界大学者齐泽克出席。究竟他想说什么?一个在地球另一边遥远观看的东方艺术家,能给西方艺术带来什么样的出路?

错构和转念

“西方主流的艺术学者们所面临的困惑是从观念装置作品来的。我18年前发表的文章,提出的是一个全新的理论,我当时就知道大家肯定不清楚我在说什么,也不会有什么反响,但我相信这个理论是对的。后来做这个装置作品,其实是为了要说明我的理论。”

坐在面前的潘公凯,既不留须也没留发,衣着平凡,有江浙人的轻声慢语,你想象不出他画的水墨画,都是约六米长、二米宽的大画,那需要怎样的体力和定力。难怪纽约古根汉姆博物馆馆长总对他充满羡慕之情,说他怎么可以既有理论,又有实践,既画水墨,又做装置,跨领域而俱佳。

“我从小就不害怕自己当不成艺术家,从来就认定做人比为艺更重要也更根本。”在《探寻中国的现代性与艺术的未来形态》一文中,他这样写道。他看到,西方当代艺术走到今日,尽管艺术家们施展浑身解数,试图打破生活与艺术的界限,可两者之间的区别仍在,艺术对人心的关照依然短暂而有限,艺术家会面临技穷的危机,而艺术存在的价值和意义也不断受到质疑,他认为,把艺术和生活真正混起来,才有可能是未来艺术的归处。

他把西方当代艺术的做法归纳为“错构”,即,艺术家把生活中的东西拆散,重新组装,再放在艺术展场的位置上,从而引发审美心态。相对的,他从中国传统文化中汲取滋养,提出了“转念”一说,转念一想的心理活动,其实更关乎生活。

全面发展

“一切形式的艺术,其实都应该看成为人生的拐棍、云梯和渡筏。”

他偏爱画荷花。画荷出名的画家,中国绘画历史上不胜枚举,早有博大精深的画荷传统或谱系在前,他却喜欢在大面积画幅上作画,是希望让传统文人画向现代转型。“原先中国画的观赏功能主要是把玩,所以笔墨都很小,小笔小墨。现在中国画的观赏功能主要是现代的大型公共空间里展示,所以要大笔大墨。”他的画,普通一幅都达几丈长。

他的父亲潘天寿,是与吴昌硕、齐白石、黄宾虹齐名的20世纪传统中国画四大家。可对于画画,父亲一天也没有教过他,以至于他的水墨画创作反而受吴昌硕的启发最大。作为“四大家”之一的父亲,也是四人中唯一热心教育的大教育家,自潘公凯幼时起就告诉他,做人比做艺术更重要。父亲在“文革”中受迫害致死,父亲的冤案成为美术界最大的冤案。尽管身为家中最小的孩子,他却要过早担当照顾病中的母亲和哥哥的重担。结果,“护理病人我是一等,我是很好的护士,我是连静脉注射、点滴都会做,我连药都很留意,对肿瘤什么的我都想弄懂,我买书来研究并与医生讨论……我的生活经历告诉我,在常态生活当中健康、正常、积极地活着是一件不容易的事情。能积极、健康地活着,如果要还有一点成果的话,更是一件不容易的事情。”(《潘公凯访谈》)

在相继担任国内最重要两所美术高校校长的时间里,潘公凯留给自己画画的时间只有百分之五,而其余百分之九十五的时间,则都被学院管理、校园建设、理论研究、教学探索、建筑设计等工作所充斥。他从没学过建筑,却从头到尾设计了中央美院设计教学楼内部装修项目,并且连设计费都免掉了,为国家节约大量经费开支。作为一名艺术院校的校长和艺术家,他还熟练于电工、木工的技术,从找人到选材到施工,每个环节的成本和耗时,他都了然于心。

不过是袈裟

“我欣赏马克思说的,‘在共产主义社会里,没有单纯的画家,只有把绘画作为自己多种活动之一的人们。’就是说,人要全面发展。”(《潘公凯访谈》)

回到当初有意识的将装置作品的草图短暂封存,他其实还有另一个想法:用自己的生活当作对自己理论说明的一个“作品”。

“至于生活与艺术到底有没有搞混,这里的差别不在于作品,而在于‘一念’,只有‘一念’这个差别上,二者才能混起来。”面对每日繁重又琐碎的生活本身,他一直用“非常态”的眼光,不同的心态、角度和方式去重新看待。在他的宇宙飞行器装置里,他的办公桌与非现实的宇宙并置,是他对自己常态生活的一个超越。

“如果把常态生活看成是作品,的确纯粹是个人体验,不能交流。但是不能交流并不代表着这个事情不存在。……我在十七年前的草图上就突出地指出了这个悖论。……悟了与否自己心里明白。和尚选择了穿袈裟来告诉人们这一点,我则是选择了艺术展览与研讨会这件袈裟,其实这只是一件袈裟,而且穿一下,很快就脱了,也不想老是穿着它。”

【编辑:李璞】