公共艺术应该是一种公益文化

一方面,公益性作为公共艺术重要的表征之一,从公共艺术及其作品的发生、创作乃至社会评价等方面,表达出贯穿始终、无所不在的一定的价值判断和精神指向。公共艺术,是一种针对普通大众的美育,究其本质而言,也是一种社会福利,体现一种社会效益,反映为集体的共享和参与。由此,公共艺术与公益性之间具有某种因子对位与某部分因子叠合的关联。比如,从公共艺术的法源的发展来看,自1959年美国费城通过的第一部“百分比法案”,迄今欧美、日本等国“1%百分比”法律的相继实施,以及中国台湾地区“公共艺术奖助条例”的推行,在说明公共艺术发生发展的“公益”属性,即为社会大众的“公共利益”。另一方面,由于当下资本社会与消费主义日炽的背景,公益性不仅是公共艺术越发凸显的文化表征,而且,二者所构成的耦合结构互相砥砺,与愈演愈烈的夸饰的“艺术经济”现象和潮流相悖,不断激发出公共艺术乃至社会文化发展的进步的正向能量。所以,对于“公益性”与“公共艺术”之间的逻辑关系的分析与演绎,不是简单的有些拗口的修辞关系的表述与讨论,而是对公共艺术的一种文化观察。从社会学的某个角度而言,公共艺术应该是一种公益文化。而就艺术学的层面出发,公益性(题材)和公益性项目或可成为公共艺术的创作元素,改变和革新公共艺术的创作生态,进而引领公共艺术健康发展。

公共艺术必须找到生活与艺术再平衡的支点

从艺术史的发展与沿革来看,每一次重大的社会变革的思想背景都是新艺术形态酝酿产生的契机。发端于上世纪50年代末的当代公共艺术,在抵触“精英”艺术的同时,在“走出博物馆”的呼声中,应运而生。在经济全球化、文化多元化的背景下,在数字时代的当下,公共艺术正面临着艺术形态、方法、目的等一系列审美体系的转型或蜕变。而与此同时,整个当代艺术,同样在精英艺术与大众艺术两端摆荡;同样在游离生活与干预生活之间变动不居。由此,生活与艺术的关系议题又重回人们的视野。作为当代艺术一部分的公共艺术,必须找到生活与艺术再平衡的支点。显然,今日之生活和今日之艺术的涵义、外延和形态不同以往。扁平的地球村将全世界的人们连结在一起,人类关注的问题愈来愈相同。诸如自然生态的维系与环境保护,大规模城市建设与历史文脉、人文资源的缺失和断层,本土文化传统的接续与现代转型的价值重建,工具理性追逐的功利目的与重返生命原乡寻求终极关怀的精神皈依,等等。可以说,公共艺术正处在这样的一个时空节点上,一则是它比以往任何艺术样式、形态和审美方法、传播途径更为纯粹、更为大众化;并且,它也是摆脱消费主义和艺术经济浪潮,返璞归真地追求公共利益最大化的艺术媒介。所以,当公共艺术揭示和诠释这个时代的文化特征之际,在揭示和诠释生活与艺术关系命题之际,公共性的所在,赋予了公共艺术深刻而丰富的传播力。

所以,公共艺术在诠释和揭示生活与艺术关系并寻求两者再平衡支点的过程中,公益性就成为了“标的”。公益性概念的概括,可以说包含了公共性所涉及“公共利益”、“公共参与”等意涵;公益性活动、公益性项目的演绎,又可成为公共艺术创作的重要元素和题材。进而,公益性的注入,或可成为一种结构性的力量,与公共艺术之间形成对位和耦合效应。互相砥砺,发扬光大。

有学者认为,公共艺术的发展方向,一定程度上反映了当代艺术的可然性的取向与趋势。公共艺术“我为人人”的人本主义思想,为当代艺术提供了一个精神标的和创作借镜。窃以为,在公共艺术的创作与社会评价体系中,艺术家的角色会弱化或退化,而大众公共性的参与将成为很重要的指标,为公共艺术插上了公益理想之翼。

公益性的凸显也伴随着艺术家角色的弱化

在公共艺术创作中,公益性的凸显也伴随着艺术家角色的掩隐和弱化,与此同时,公共艺术(作品)的审美表现张力得以强化。

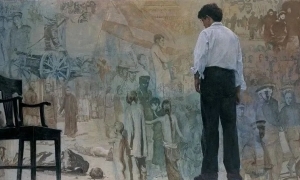

古巴艺术家何塞-福斯特的案例值得一说。他的案例为生活与艺术的关系作了注解:生活是大众的,艺术也是大众的。福斯特的生活美学及其创作冲动来源于加勒比群岛的海洋文化的滋养以及似乎遥远的伊比利亚半岛的西班牙。古巴与西班牙在文化渊源上所在多有的是历史及传统的深刻的联接性,福斯特本人的履历与经验也丰富和佐证了这种联接。他的作品总让人联想起毕加索与高迪,尽管有人称之为“加勒比的毕加索”,或许他与高迪更有相似的对于建筑及海洋文化充满幻想的创意。他的海玛尼塔斯居民区与高迪的古埃尔公园有着太多的相似之处,太多引人入胜的审美意趣:同样奇诡而浪漫的图景造就了充满喜悦与梦想的童话世界。斑驳的碎陶瓷、玻璃与马赛克也有着异曲同工之妙。而有一点相区别的是:一个是富人的居住区,另一个则是平民社区、草根文化的呈现。关键的是,社区的居民共同参与了这个项目。恰如福斯特自己所言:这个项目不只是关于我一个人的房子,而是整个社区许多人的项目,我邻居都是我的合伙人。这也正是公共艺术的生命力所在,换言之,它体现了公共艺术的本质和价值。由此,这个艺术项目成为一种集体的创作活动,而福斯特或许是一个导演,而邻居们则成了其中的角色。

在一般的艺术创作过程中,作品即是唯一或核心的观照点,而在当下公共艺术的发展中,创作机制的建立和创作过程的观察与体认被放到很重要的位置。同样,整个创作过程也可视作为一场美育形式的公益性活动。其间充满了世俗快乐和生活美学的旨趣,没有功利与经济的戏码,其审美表现的张力得到彰显。

我们在上海曹阳新村和浦东三林的公共艺术项目中也看到了“公众参与”的身影,美化在地环境的公益性的存在。这些社区的公共艺术项目与集合在城市广场、公园甚至街道的独立的公共艺术作品更具生活肌理感,这种“巷弄美学”呈现了在地文化的原生态,因而,也更具审美表现张力。