受艺术史上达达主义运动的影响,当代艺术呈现出了一股强势而主流的反美学浪潮,这种趋势在后现代语境中则愈演愈烈。哲学家阿瑟·丹托(Arthur Danto)于1980年代提出的“艺术终结论”及“寻常物的嬗变”等理论,更是将艺术的美感放逐于对20世纪当代艺术的认知之外。然而,在艺术界将“反美学”浪潮推向极端之后,美国艺术批评家戴夫·希基(Dave Hickey)却反其道而行之,预言1990年代之后当代艺术将重新聚焦于“美”。对此,丹托又在2003年出版了《美的滥用》(The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art)一书,正面回击了希基对“美的回归”的预言。本文将通过对这两种话语的比较与分析,更深入地阐释二者真正的交锋及此种争论对晚近当代艺术批评与实践产生的深远影响。

“美的回归”是当代艺术批评话语中一个既重要又极富争议性的命题。尽管从艺术实践上看,1980年代以后的当代艺术对“美”的探索与反思已经层出不穷,而首次将这一命题搬上理论舞台的,是美国艺术批评家戴夫·希基。他于1993年撰写了《神龙:美学论文集》(The Invisible Dragon: Four Essays on Beauty)一书(以下简称《神龙》)。在当代观念艺术依旧盛行的1990年代,希基大胆预言,二十世纪九十年代之后艺术将会重新转向“美”。这一预言在美国学术界一石激起千层浪。“美”(beauty)这一重要的美学属性,在阔别艺术界近一百年之后又重新回到了当代艺术批评话语的视野中。

从直观上看,希基的这一预言,针对的是同为美国重量级艺术批评家阿瑟·丹托提出的“艺术终结论”[1]。作为对丹托的反驳,希基提出未来的艺术非但不会“终结”,而且将回归到一种自由化、民主化的美国式审美。面对希基的预言,丹托又在2003年出版了《美的滥用》一书。作者在书中多次正面回击了希基的设想。在此书中,丹托坚持当代艺术的观念价值已经取代了传统意义上的审美价值,并从哲学的角度重新定义了美与前卫艺术、美与政治、美与崇高等多方面的关系。由此,丹托以“美的滥用”为主题,与希基展开了正面交锋。

一、美的回归——希基的核心思想

希基关于“美的回归”的探讨集中体现在了他的《神龙》一书中。相较于丹托写作的思辨性与逻辑性,希基的行文则较为感性与散文化。在这本论文集中,作者开篇便点明了写作意图。当被问到什么将是90年代的议题时,他回答:“90年代的问题将会是美!” 而他的这一预测,迎来的则是周围人们的沉默和怀疑。由此,希基才决定将这一任性的想法梳理成真正有说服力的论文。《文集》共分为四个章节,分别讨论的是“美的土俗性”(the Vernacular of Beauty)、罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe)的摄影X Portfolio,“艺术作品中的性别”以及“美与治愈性机制”。作者虽然运用了诗意的语言,却也梳理出了一条相对清晰的脉络。其中,与“美的回归”直接相关的包括美的土俗性、古典绘画审美趣味以及美国式审美这三个议题。

在《美的土俗性》一章中,希基开宗明义地将美与视觉愉悦联系在一起:

在图像中,美是一个中介,引发观看者的视觉愉悦。获取愉悦是我们观看任何事物的真实诱因,那么,任何不考虑观看者愉悦的图像理论,都回避了艺术效能(art’s efficacy)问题的实质,注定是不合逻辑的。[2]

由此,希基为视觉欣赏设立了标准,这一标准便是图像是否符合的“艺术效能”从而带来感官的愉悦。接着,希基分析了1980年以后美的进程停止的原因。他认为,在这一时期,美国艺术界一旦提出“美”的问题,立刻会点燃一个议题:市场。而“美”则成为了市场腐化的代名词——因为“漂亮的东西就好卖”[3]。这成为了艺术界的一种共识。而这个所谓的“艺术界”,则是由学院、专业机构、专业策展人及赞助体系组织起来的封闭王国。由于“美”的属性更接近大众市场的“土俗性”,就被驱逐出了“艺术”这个独立王国。这种80年代以来新兴的艺术体制,更多地关心艺术作品的“意义”(meaning),而不是作品的外观。然而,这和艺术欣赏的本能恰恰背道而驰,由此导致了高级艺术与大众艺术的尖锐分离。继而,希基将艺术界比作边沁(Jeremy Bentham)笔下的“圆形监狱”,将艺术商业比作国王,将艺术机构的管理者(馆长、策展人)比作典狱长。后者真正关心的是艺术家的意图,因此完全不信任作品的外部。这就意味着,他们同时否定了视觉愉悦所能唤起的人们内心真与善的力量,否认了美的朴素性。[4]

圆形监狱

为了说明这一点,希基穿越回了巴洛克时代,例举了卡拉瓦乔(Caravaggio)创作的《玫瑰经圣母像》。他指出,在作品创作的年代,这幅画像毫无疑问是为教廷服务的。然而,今天的我们再去观赏这幅作品时,即便不熟悉画面的创作背景,也一样可以欣赏她的美。由此可见,即便图像在历史上的意识形态功能失效,图像仍然可以越过政教宣传的环节,直接抵达个人趣味。而现今,令希基感到担忧的是图像要抵达观众,必须要通过前文所述的当代艺术体制。[5]

卡拉瓦乔:《玫瑰经圣母像》,布上油画,1607年,364.5 cm × 249.5 cm,维也纳:艺术史博物馆

在《平地上的舞会之夜:论艺术作品的性别》(Prom Night Flatland: On the Gender of Works of Art)一章中,希基则透露出了自己对古典“错觉式”绘画的青睐。对现代主义绘画所倡导的“平面性”,在希基看来与美无涉。在艺术作品失落了错觉空间和想象力之后,视觉的枯竭导致了图像的无能,而“反修辞的平面性拥有新教式的霸权”。这迫使当代艺术家转向其他领域,开拓“语义空间”和“修辞手段”。但即便如此,现代主义绘画在希基看来也远远达不到古典画家所制造出的画面效果。更进一步,希基将古典至现代主义的审美趣味比作由优美、和谐、丰富的女子气转向力量、特异自主性的男气。可是恼人的是,“我们将20世纪的艺术作品描述为一个迷人的自律性实体,需要我们终日去理解它,它虽向我们提出要求,却又假装我们不在那儿。”[6]正是这种父权式的压迫,导致观者再也无法轻松愉快地欣赏现代主义绘画。

那么,什么才是希基所期待的审美呢?在《神龙》的第五章,作者提出了一种“美国式审美”。此章中,希基对美的民主传统进行了反思,重申当代艺术审美几乎已经被霸权化的艺术机制垄断。继而,作者追溯了日常生活中我们如何使用“美的”一词,它是被舒适(ease)和愉悦(pleasure)所定义的,是一种由衷的感叹。而感叹是“无意识”的个人行为和“自我实现”,同时又回应了某种公众的选择,从而产生了情感的共鸣。这个过程,就构成了希基描摹的美国式审美民主。进而他提出:“这些思索建立起的客观标准不止一个。实际上,它们无意中促成了在西方观看事物方式上的一种持久而深刻的民主革命。”[7]由此,对图像的个人喜好取代了工具化的政教宣传。至于审美与商业的结合,希基认为这是出于对“美的事物”共同争辩的传统,促成的个体与集体之间的联盟。当今的审美趣味或许带有商业化的气息,但不一定非要被金钱左右。[8]

最后,希基提出了一个十分朴素却极为重要的核心思想: 美,就是我们追求幸福与快乐的本能。为了阐释这一点,他例举了美国《独立宣言》中耳熟能详的一句开场白:

我们认为以下真理是不言而喻的……[9]

以此类推,希基将这句话转化成了自己的思想,亦即追求幸福的本能是不言而喻的,那么对美的向往也无需争辩,不证自明。美就是简单的“喜欢”某物,正如中国古语中的“观山则情满于山,观海则意溢于海”般自然生成。由此,作者区分出了美国式民主审美与欧洲式精英审美——前者自由、民主、普及,后者则由等级化的专员来逐一“净化”大众的审美趣味。[10]

二、美的放逐——丹托的核心思想

《美的滥用》涉及了当代美学中多个重要的问题,包括美与艺术的哲学定义、前卫艺术的再探讨、美与美化、内在美与外在美、美与政治、美与崇高等。丹托在1964年发表了《艺术世界》一文之后,逐渐建立起了一套个人化的理论体系,主要用以阐释当代观念艺术以及“后历史”时代的艺术审美。[11]从哲学上看,丹托沿袭了黑格尔的美学思想,认为艺术和宗教一样,在经历了自我提升和自我实现之后,便将为最高形式的“理念”所取代,从而完成了自身的历史使命。[12]丹托对黑格尔理论的发展则主要表现为他将这种理论与后现代语境紧密结合起来并试图用分析哲学的方法论阐释1960年以后盛行于美国的波普艺术。假若我们试图梳理丹托的著作为其思想脉络,则可发现《美的滥用》沿袭了《寻常物的嬗变》(The Transformation of Commonplace, 1981)、《艺术的终结之后》(1997)等多种文献的思维逻辑,其中还有不少重复赘述的地方。但在这本著作中,丹托特别地将靶心对准了希基预言的“美的回归”,书中导言部分便开宗明义地写道:

事情开始在20世纪90年代有所改变。受人尊敬的艺术批评家戴夫·希基很有挑衅地宣布美是那十年的决定性问题,这个观点很受欢迎,认为是一个让人激动的思想。我的感觉是它之所以激动,与其说是因为美本身,不如说因为美代表着某种曾经几乎消失掉的东西……即享乐和愉悦。1993年,当希基的论文发表时,艺术已经历一种剧烈的政治化时期……希基的预言没有成功。发生的事情与其说是艺术家在追求美,不如说是批评家和策展人受到希基的启发,认为另眼看美恰逢其时,于是通过一系列的展览和会议,以追求美的观念。[13]

丹托认为希基的预言没有成功,但这并不代表当代艺术不再追求美了,而是要求我们“另眼看美”。在丹托看来,“反美”也是一种审美角度,它不仅已经成为现代主义与历史前卫主义[14]的传统,还将继续在后现代的艺术创作中发挥重要作用。在《美的滥用》中,作者大致阐释了艺术史中的两个阶段:

马克斯·恩斯特:《家中的天使》(L'Ange du Foyeur),布上油画,1937年,114 x 146 cm,私人收藏。

第一阶段指涉的是一战期间萌发于苏黎世地区的达达主义运动。艺术家以插科打诨的方式,对美进行戏仿与挑衅。在对美的放逐中,他们想要实现的是一种艺术家面对残酷战争的社会姿态。自席勒以来,“美”和“美育”号称能以净化心灵的方式介入政治的维度,构建社会的和谐。[15]然而讽刺的是,20世纪极权主义的诞生与欧洲各国之间大大小小的战争,使艺术家彻底看清了美已经沦为意识形态的宣传工具。在普遍的怀疑与悲观中,达达主义试图通过对美的消解来实现对资产阶级社会的政治批判。正如马克斯·恩斯特(Max Ernst)在回忆中所言:“我们陷入一场崩溃之中,经历了所有的讥讽和羞辱,而这一切却对我们表现为正义、真实以及美。我那一阶段的作品创作的目的不是为了吸引人们,而是人们发出尖叫。”[16]由此,艺术的任务转变了:从发掘提升现实中的美变成了揭露社会制度的伪善。在此基础上,当代艺术中爆发了一种丹托所称的“恐美症”(Kalliphobia)——之所以用这样一个临床术语,其用意就在于说明原本我们视为理所当然的追求(美)居然在特殊的政治氛围中成了艺术创作的病症。[17]而对“美”的反叛就成为了“艺术家脱离他们所轻蔑的社会的手段。”[18]从1922年的柏林达达运动到苏联社会现实主义运动,20世纪的艺术史远不是现代主义的历史,而先锋派艺术成为了社会政治批判真正的“先锋”。丹托例举了达达运动中最为著名的艺术家杜尚(Marcel Duchamp)的《L.H.O.O.Q》:

如果说通过滥用伟大艺术而达到滥用美的举动,我想最生动的例子当属杜尚1919年的作品。他在蒙娜丽莎明信片上画上了小胡子,而且在那件最伟大的典范艺术的下面,写了一句温和的猥亵话。这件作品和杜尚的每一件作品一样,引起了激烈的、相互矛盾的阐释,但我想把它看成是一种历史路标,反映某种态度的深刻变化,它呼吁一种历史的阐释。[19]

杜尚:《L.H.O.O.Q》,纸上铅笔画、现成品,12.4 x 19.7 cm,1919年,费城:费城美术馆

丹托举出杜尚这件作品的例子,意在阐明达达艺术如何通过对经典美的亵渎来解构那些优美的关于艺术的陈词滥调。而正如前文所述,达达主义之所以做出这样的举动,不仅是艺术史内部的变革,更是艺术对外部世界的一种反抗。

达米安·赫斯特:《一千年》,装置·综合材料,1990年,213 x 427x 213 厘米,伦敦:萨奇美术馆。

在《美的滥用》中举出的第二个阶段,丹托谈到了是后现代语境中的“恶心艺术”和“卑贱艺术”。他例举了英国艺术家达明·赫斯特(Damien Hirst)的例子——这位艺术家将死去的动物做成标本,将成千上万只苍蝇做成艺术品,将腐烂在牛头上的蛆虫放在玻璃展柜中……观众实在无法把这些也看成是美的,正如康德在《判断力批判》所言,恶心“是一种美学上无法挽救的特性”[20]。但赫斯特的成功让我们不得不重新思考当代艺术的美学价值,我们承认他的作品是艺术,“这表明我们如今早已远离18世纪的美学观念,也表明‘难以驾驭’的前卫艺术已经取得了多么全面的胜利。”[21]然而,即便是这样的艺术,同样有理论家言之凿凿地为其辩护。丹托引用了法国批评家让·克莱尔(Jean Clair)的观点,认为“恶心”打开了当代艺术新的审美范畴。我们不再因为艺术作品不美就不再欣赏它们,相反,我们还要用开放的美学视野来接受那些让我们反感的事物。可见,从“不美的艺术”到“恶心的艺术”,我们不仅体会到了什么是“艺术的终结”,还深深感受到当代艺术对普通人身心愉悦的谋杀与趣味的颠倒。

三、希基与丹托之争的焦点

《神龙》与《美的滥用》两本著作虽然都在评论当代艺术,但指涉的对象却有所不同。作为一名“错觉性”绘画的拥护者,希基坚守自己的古典趣味[1],并试图通过对文艺复兴及巴洛克时期艺术的再欣赏来唤起人们对“美”的记忆。而丹托则着重探讨现代主义艺术和当代艺术,古典艺术几乎不在他的视野范围之内。由此,两人对“美”在艺术中扮演的角色得出了截然不同的结论,也就不难理解了。然而,我们需要进一步探索的是,希基与丹托同为当代艺术批评家,他们对艺术美的交锋到底在哪呢?他们的理论出发点又有什么本质的差异?以下试从两个方面展开讨论。

焦点1:美是不言自明的吗?

这个问题是两人争论最重要的理论歧点。如前文所述,在希基看来,美是不言自明的。艺术的直接体验者是观众,美的外观就是其中唯一的中介。而评价一件作品美丽与否,希基也给出了清晰的标准,即作品能否给人带来感官上的愉悦与身心的自由与解放,这与英国经验主义美学中的审美主观唯心论殊途同归[2]。换言之,在希基看来,当代艺术制度过度关注作品的“意义”而忽略了美本身。在《神龙》中,无论是卡拉瓦乔的例子,还是对罗伯特·梅普尔索普摄影的解析,作者都意在阐明“美的定义就是观者产生视觉愉悦的中介。”[3]

罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe):《露西·菲丽》(Lucy Ferry),摄影,1986,58.7 × 48.6厘米,洛杉矶:盖蒂美术馆, 1971

然而,在丹托的体系中,对艺术美的定义则要复杂得多。首先,丹托引用了阿多诺《美学理论》中的名言,指出“与艺术有关的一切,无论是艺术的内在生命,艺术与世界的关系,还是艺术存在的权利,都不再是不言自明的了。”[4]那么,如何界定艺术的美呢?丹托提出了一种非视觉的理论,即“再生的美”。这一思想来源于黑格尔对自然美与艺术美之间的严格区分。丹托并不否认自然界本身的美,他指出:“如果我们可以选择一个美的世界,我们当然愿意。”[5]但是,艺术作品中的美不等于现实世界的美,它要求独立的阐释角度来证明其自身的美学价值。[6]那么,什么才是艺术作品独立于自然之外的美学价值呢?丹托提出了“born of the spirit and born again”(从心灵中诞生,然后再生)这一说法。[7]这就要求我们不能再从作品的外观上来鉴别艺术美了。对此,丹托举出了例子:如果一位画家画了水仙花,并且画得非常逼真,那么这幅画之所以美,是因为水仙花作为自然物是美的,而并不能证明画本身具有美学价值。但是,如果我们反观另一件作品——马瑟韦尔的《西班牙共和国挽歌》,则会发现,作为一件祭奠西班牙历史事件的产物,这幅画的主题并不美,相反,它带给我们的是沉痛、悲伤的感受。然而,“它奇特的美来自它们是挽歌,因为挽歌就其本质而言意味着美。不知何故,挽歌的美是为了把痛苦转变成可以忍受的某种东西。所以,美将内在于作品的意义。”更进一步,丹托又提出了另一种外在于作品意义的美,例如杜尚的《泉》(Fountain)、安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的《布里洛盒子》(Brillo Box)等,这些作品的外观并不美,并且它们的意义外在于作品本身,因而在欣赏这类作品时,我们需要调度出一种美的意义机制来对它们进行哲学阐释。[8]事实上,丹托对“外在美”的说法与他分析安迪·沃霍尔的《布里洛盒子》作为寻常物的嬗变几乎异曲同工,由于本文主要探讨的《美的滥用》,此处就不加赘述了。

焦点2:好的艺术一定要美吗?

这是希基与丹托的第二个重大分歧。毫无疑问,在希基看来,好的艺术必须是美的,并且这种美必须要让观众直接感受到。为此,他追溯到了400多年前的欧洲艺术,屡次说明图像让观者感受到“美”,是艺术作品最基本的要求。此外,在谈到梅普尔索普的摄影时,他的喜爱之情溢于言表,因为它们的唯美属性,令作者感受到了这些作品与达·芬奇、拉斐尔、卡拉瓦乔等古典画家创作风格的内在联系。梅普尔索普的展览《完美的瞬间》(The Perfect Moment)于1989年在康克兰(Corcoran)艺术博物馆被禁止,并不是因为它的作品在题材上冒犯了当局,而是因为它们的“美”本身近乎“堕落”,用希基本人带有讽喻性的话来说,便是这些作品“一点都不像上帝的孩子”。[9]但是,在丹托看来,梅普尔索普就是一个“过分关注优雅的艺术家,以至于失去了与他媒介局限性的联系。”[10]

丹托认为,从现代主义传统以来,艺术批评界存在一个重大的误会,即“好的艺术一定要是美的”。而事实上,从20世纪初的前卫艺术到1960年代以来的新前卫艺术,美已经几近被“废黜”了。[11]在这一点上,丹托借托了哈尔·福斯特(Hal Foster)的思想,在现代主义与后现代主义之间设置了一种对立关系,而实现对抗的渠道便是“反美”[12]。继而,丹托用了一个逻辑学专业术语“析取项”(disjunct)来形容“美”在当代艺术中的地位。[3]通俗的理解,这就是指美之于艺术是一个充分不必要条件。例如,丹托反复提到亨利·马蒂斯(Henri Matisse)的作品《蓝色裸女》,这件作品固然可以被现代主义者从形式分析的角度认定是“美”的,但丹托指出,“这绝不是它的精华,美也不是世界上大多数伟大艺术的精华。它更不是当今艺术的精华。”[13]

Henry Mattise, Blue Nude, 1907

更进一步,丹托指出了以罗杰·弗莱(Roger Fry)为代表的形式主义艺术批评家所犯的错误,他们是如此竭尽全力地捍卫现代主义艺术(如后印象主义、野兽派等),可是他们还是一味抓住这些作品的形式美感,以此来说服观众这些作品也是“美”的,因而就可以被欣赏。但是,丹托以“好的艺术不一定是美的”为出发点,指出:“毫无疑问,弗莱维护作品的艺术卓越性是对的”,但是,“认识到甚至当我们最中看到它们的‘艺术卓越性’时,作品仍然可能是丑的……对卓越性的认识不必牵扯审美感知的变化。”[14]

四、结论

希基与丹托由于在理论素养、个人趣味、知识背景等各方面的差异,对当代艺术得出了“美的回归”与“美的滥用”这两个截然相反的结论。但是,我们必须承认的一点是,两位艺术家之所以有可比性,根本原因在于二人还是在某种“学科自律”的范围内谈论当代艺术。对希基来说,这种自律可能可以追溯到“为艺术而艺术”(Art for Art’s Sake),对丹托而言,则或许是“艺术为哲学”。然而,两人都没有过多地受到当代美学与艺术史学科之外的意识形态的影响。例如,希基明确反对社会道德对艺术创作的干涉,而丹托也巧妙地引证了乔治·爱德华·摩尔(G. E. Moore)的《伦理学原理》(Principia Ethica),来说明最高级别的美德就是艺术。[15]

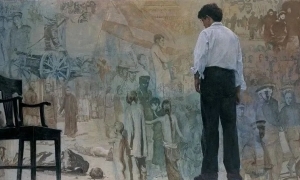

其次,二者都强调艺术作品给观者带来的情感共鸣。区别在于,希基强调的是感性的视觉直观带来的愉悦,“他(希基)将艺术的能力视为与观者的交流,这种交流在于艺术作为一种美的、移情的对象的属性。”[16]而丹托则从另一个角度,挖掘艺术作品在知性层面上的情感底色。例如,在《当代艺术中的恐美症》(Kalliphobia in Contemporary Art)中,丹托例举了林璎(Maya Lin)设计的《越战纪念碑》,说明该作品通过激发美国民众的情感共鸣来诠释艺术作品的内在美。[3]在关于“美”的认知上,希基从感性出发,以古典审美为切入点,他“热爱美,仅仅因为她给我们带来的愉悦。他视道德主义为敌人,因为道德正是美变成‘一个无语….的词汇’的原因。”[17]而在丹托看来,当代艺术需要知性的阐释,认为“艺术美在某种意义上是一种知性产品,而不是自然产品”。[18]

最后也是最重要的一点,两人都反对用现代主义形式分析的方法论阐释当代艺术的美。如前所述,希基将现代主义审美看对普通观者的视觉压迫和知性苛求。而丹托则认为形式主义批评家诸如罗杰·弗莱、格林伯格(Clement Greenberg)等,都走向了“形式论”、“媒介论”的死胡同,将艺术囚禁在“形式美”的牢笼之中。

沿着丹托“美的滥用”的思路,我们固然能够寻到一条完整严密的逻辑链,来为各种形式的当代艺术做注脚。然而,正如沈语冰在《二十世纪艺术批评》中所言,丹托对当代艺术“一切皆可”的态度,实际上是一种悖论。“一切皆可”亦即“一切皆不可”,直至哲学彻底剥夺艺术,艺术创造力面临消亡。[19]当今艺术的鱼龙混杂,似乎已经印证了这一后果。正是在这样的语境之下,希基提出“美的回归”才具备某种救赎意义上的价值。正如大卫·卡里尔(David Carrier)所言:“今天,当讨论美的中心学院审美机制已经寥寥无几的时候,当更加屈指可数的艺术史家愿意将他们的专业知识严肃地用在当下艺术的时候,希基打开了一个重要问题的讨论……(通过希基的比较)或许后现代主义已经重新发现了美丽图像中固有的修辞力量。”[20]当然,“美”天然的感性特质与希基同样感性的论述,使论证“美的回归”成为一个任重道远的难题。而我们所能期待的,或许就是“美的回归”为后现代艺术带来的更多可能性与意外惊喜。

参考文献

[1] 1960年代,阿瑟·丹托受波普艺术家安迪·沃霍尔《布里洛盒子》(The Brillo Box)的启发,便开始构思“艺术终结论”。1964年,丹托便发表了《艺术世界》(The Artworld)一文,提出了自己的艺术哲学。他的这一思想于1980年代以著作《哲学对艺术的剥夺》(The Philosophical Disenfranchisement of Art, 中文版译为《艺术的终结》)正式发表。“艺术终结论”也因此成为丹托对二十世纪艺术批评最大的贡献,沿着丹托的思想脉络,哲学对当代艺术的话语权大肆剥夺,也反过来推进了当代新观念主义的盛行。丹托著作详见阿瑟·丹托:《艺术的终结之后——当代艺术与历史的界限》(After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History),王春辰译,南京:江苏人民出版社,2007年。附录:“丹托著作一览表”。

[2] Dave Hickey, The Invisible Dragon: Four essays on beauty (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), p.2.

[3] Dave Hickey, The Invisible Dragon: Four essays on beauty, p.3, p.7.

[4] Dave Hickey, The Invisible Dragon: Four essays on beauty, pp.6-7.

[5] Dave Hickey, The Invisible Dragon: Four essays on beauty, pp.10-11

[6] Dave Hickey, The Invisible Dragon: Four essays on beauty,p.42.

[7] Dave Hickey, The Invisible Dragon: Four essays on beauty, pp.71-72.

[8] Dave Hickey, The Invisible Dragon: Four essays on beauty,pp.72-73.

[9] 摘自美国《独立宣言》,1776年7月4日。宣言以“我们认为以下真理是不言而喻”的开篇,宣扬了人道主义中那些不可转让的权利,包括平等、生命权、自由权和追求快乐的权利。《独立宣言》亦成为美国开国以来作为自由民主国家的基石,一直被传诵至今。

[10] Dave Hickey, The Invisible Dragon: Four essays on beauty, p.86.

[11] 详见本文脚注1。

[12]【德】黑格尔:《美学》,朱光潜译,北京:商务印书社,1997。在此书中,黑格尔详细描述了艺术发展的历史进程,认为艺术发展的规律“始于追求,继而到达,终于超越”,这里的“超越”即艺术最终要让位于哲学,艺术本身随即解体。

[13]【美】阿瑟·C·丹托:《美的滥用——美学与艺术的概念》,王春辰译,南京:江苏人民出版社,2007,第8页.

[14] 即二战以前的先锋派艺术,主要艺术家和作品集中在欧洲,以达达主义、早期超现实主义为代表。比格尔在《先锋派理论》中对此有详细论述。见【德】彼得·比格尔:《先锋派理论》,北京:商务印书社,2002.

[15] 详见【德】席勒:《美育书简》(中德双语版),北京,社会科学文献出版社,2016.

[16] Marc Dachy, The Dada Movement: 1915-1923 (New York: Skira Rizzoli,1990), p. 122.

[17] Arthur C. Danto, Kalliphobia in Contemporary Art, Art Journal, Vol. 63, No.2 (Summer, 2004), pp.25-27.

[18] 丹托:《美的滥用》,第31页。

[19] 丹托:《美的滥用》,第29页。

[20] 转引自丹托:《美的滥用》,第33页。

[21] 丹托:《美的滥用》,第35页。