从印象派写生到抽象“圆”,从波普绘画到沂蒙山风景,从具象人物肖像再回归于抽象的“圆”……余友涵在不断的变化中,对绘画艺术进行着勤恳地研究,也在借助这一媒介书写着他自己的精神故事。

艺术家 余友涵 摄影:鸟头

余友涵曾说,他的整个绘画生涯都在“跟着感觉走”。这种不受拘束的态度是余友涵几十年来的创作底色,也成为了他的一种独特的艺术智慧。看似轻松的改变背后是身体力行的智力劳动和大量的时间投入。余友涵一直强调学习与思考。他的自信源于从小积累的丰富的艺术史与文化知识,这些来自视觉与文本的积累,让他在每一次做出改变的时候,都能如同肌肉记忆一般,在解构与重建之间,形成令人耳目一新的图式风格。

余友涵 相会 2018,布上丙烯,68(H)*157cm

在现当代艺术西风东渐的时代中,余友涵同样也会受到来自不同体系中的文化影响,但对于如何在学习的过程中,保持并发展出属于自己的语言风格,他始终是清醒和警惕的。“印象派的作品和我早期的马路风景比较接近,就把他们的作品作为参照,动脑筋进行比较:为什么它吸引人,为什么自己的画看起来不舒服。但如果塞尚怎么画我跟着怎么画,是没有意思的。”余友涵曾说。

余友涵 桂林公园 1980,纸上油画,39.5(H)*54cm

近日,在南京金鹰美术馆举办的余友涵个展“永恒与多变”中,以艺术家创作于1973年至2019年间的50逾幅作品为路径,在不同的图像、风格与时间的变幻流转中,余友涵丰饶而悠远的艺术版图以此铺陈开来。

《永恒与多变》展览现场,南京金鹰美术馆,2022.9.25-12.4 图片提供:金鹰美术馆

本次展览的策展人施勇对展览主题“永恒与多变”的解读,可以为我们理解余友涵的艺术创作提供一个角度:“余友涵老师的创作方法有一个非常鲜明的特点,即:共时性特征。余老师喜欢在创作抽象绘画的同时,也同时创作具像绘画,甚至在纯抽象、风景、人物之间共时性地来回游走。这种同时性多变的创作方法在为余老师不断探究艺术边界可能性的同时其实也为余老师建立起了一个坚实而稳固的精神框架。所以选择 ‘永恒与多变’的主题是很自然的,并且这个主题名本身就源自余老师自述中的一个表述。”

余友涵 抽象 1986-22 1986,纸上丙烯,112.5(H)*83cm | 带框 113*83*4cm

“在画面中,我尽可能把质朴与智慧、虚静与生动、永恒与多变、无与有这些对立的方面统一起来。”这句话中的表述既是展览名的来源,也是余友涵具有思辨性的哲学思想的概括。正如展览学术主持朱朱所言:“形式的多变并非衡量一位艺术家的绝对尺度,作品的内在价值取决于个体的独创性在回应年代的同时,从何种程度上揭示了永恒的在场;此中的要义如同作家废名论文学时所言,每件新作‘要同一个新皮球一样,要处处离球心是半径,处处都可以碰得起来’,对于余友涵而言,球心就是‘道’这一精神内核,纵观他的全部创作,勃然的生机始终在笔触、色彩与构图之中率真地流露,诚实从不让位于机巧,也不被观念滞碍;具体到他以‘构成’为基石的个人语法,既吸纳了塞尚以降,直至美国抽象表现主义的外来影响,也包含对石鼓文、彩陶、画像石、江南民居等传统的自觉回溯,最终得以在‘圆’系列中演化为自由意志般的舞蹈,追循了宇宙间的基本运动。”

《永恒与多变》展览现场,南京金鹰美术馆,2022.9.25-12.4 图片提供:金鹰美术馆

有别于线性展览的思维方式,本次通过“启”、“源”、“流”、“汇”四个脉络,涵盖余友涵创作生涯初期风景写生与速写、实验性手稿,以及由早期抽象到轮回时期的多个系列。

在问及如何从余友涵众多的作品中最终选出50逾件参展时,施勇表示:“因为这是一个具有回顾性质的个展,所以我们力图从余老师创作生涯的几个不同的重要创作节点中尽可能地去寻找与选择具有针对性和辨识性强的那些作品。因为正是这些具有节点性创作的不断探索,最终才使余友涵成为了我们大家所熟知的那个余友涵。”

《永恒与多变》展览现场,南京金鹰美术馆,2022.9.25-12.4

图片提供:金鹰美术馆

在余友涵早期的风景画中,可以看到塞尚、毕加索、米罗等西方艺术家对他的影响,这种影响似乎可以追溯到他的童年时期。余友涵曾回忆在他的艺术启蒙阶段,有两位起到重要影响的人,其中一位是他邻居小伙伴的父亲范先生。在范先生的藏书中,一些介绍法国印象派等欧洲近现代画派的印刷精良的画册和书籍为余友涵早期的艺术创作奠定了一定的基础。然而,对于印象派,余友涵并非“拿来式”的学习。在对印象派、野兽派绘画进行深入的了解后,余友涵开始对绘画的空间、色彩、秩序进行自觉地探索,他说:“我尽量回避他们后期风格性的作品,不去模仿。了解他们的画,也主要集中在技术的范围内,看他们怎样将画面处理好。怎么把自然转化为艺术语言,这就是艺术家的创造性。”

余友涵 大连公园 1983,布上丙烯,60.5(H)*70*2.5cm

余友涵 泰安路 1984-9 1984,纸上油画,44(H)*57cm | 带框 68.7*82*4.5cm

在展览的第一单元“启”中,汇集了余友涵创作于1970年代到80年代间的早期风景作品,其中亦能看到印象派对他的影响。《大连公园》、《外岗厂房》、《武康大楼》……公园一隅、弄堂一角、学校的树下、厂房外面的小路,没有宏大的叙事,也没有跌宕的情节,这些在艺术家生活中熟悉的街景片段,像定格了时间的底片,在概括的绘画语言和丰富的色彩间,记录着时代更迭中普通人的生活与城市的变化。这些小尺幅的作品有体积、有光影,有丰富的笔触,更有着流动的情感。小风小景在余友涵的笔下,并不只是素材,更是一幅幅充满时代和人文气息的画面。

余友涵 武康大楼 1983,布上油画,58(H)*68.5cm | 带框尺寸 128*117.6*8cm

余友涵 外白渡桥北 1984-23 1984,纸上油画,52(H)*60cm | 带框尺寸 67.2*80.7*5cm

1980年代初,余友涵开始了对抽象绘画的尝试。美国波士顿博物馆在上海博物馆举办的“名画原作展”让余友涵在那个资讯贫瘠的年代第一次在现实中看到了抽象画。

余友涵 1983 1983,纸上丙烯,78(H)*108cm

在那个阶段,余友涵阅读了大量的哲学文章,从尼采到老子,在吸收与对比中,在不断涌入的西方文化与自身传统文化的碰撞中,余友涵提炼出了将艺术与文化、思想与哲学达到统一精神的“圆”的抽象图式。

余友涵 1984-1985 1984 ~ 1985,布上丙烯,87(H)*114cm | 带框尺寸 91*118.5*7cm

在第二单元“源”中,从《1983》和《抽象 198001》两件作品中,我们看到了余友涵对抽象艺术的初探。《抽象 1983-6》和《抽象 1984-12》便已经出现了“圆”和水墨质感的元素特征。东方与西方绘画语言和文化系统的融合,在余友涵抽象艺术早期试验阶段中有着明显的表现。随着探索的不断深入,画面很快被打开,在交融的色彩与自由的笔触间,达到了一种形而上的圆满和生命涌动的力量。

余友涵 抽象 198001 1980,纸上水粉,36(H)*47.5cm

余友涵 抽象 1984-12 1984,布上丙烯,98(H)*118cm | 带框尺寸 101.5*121*5.5cm

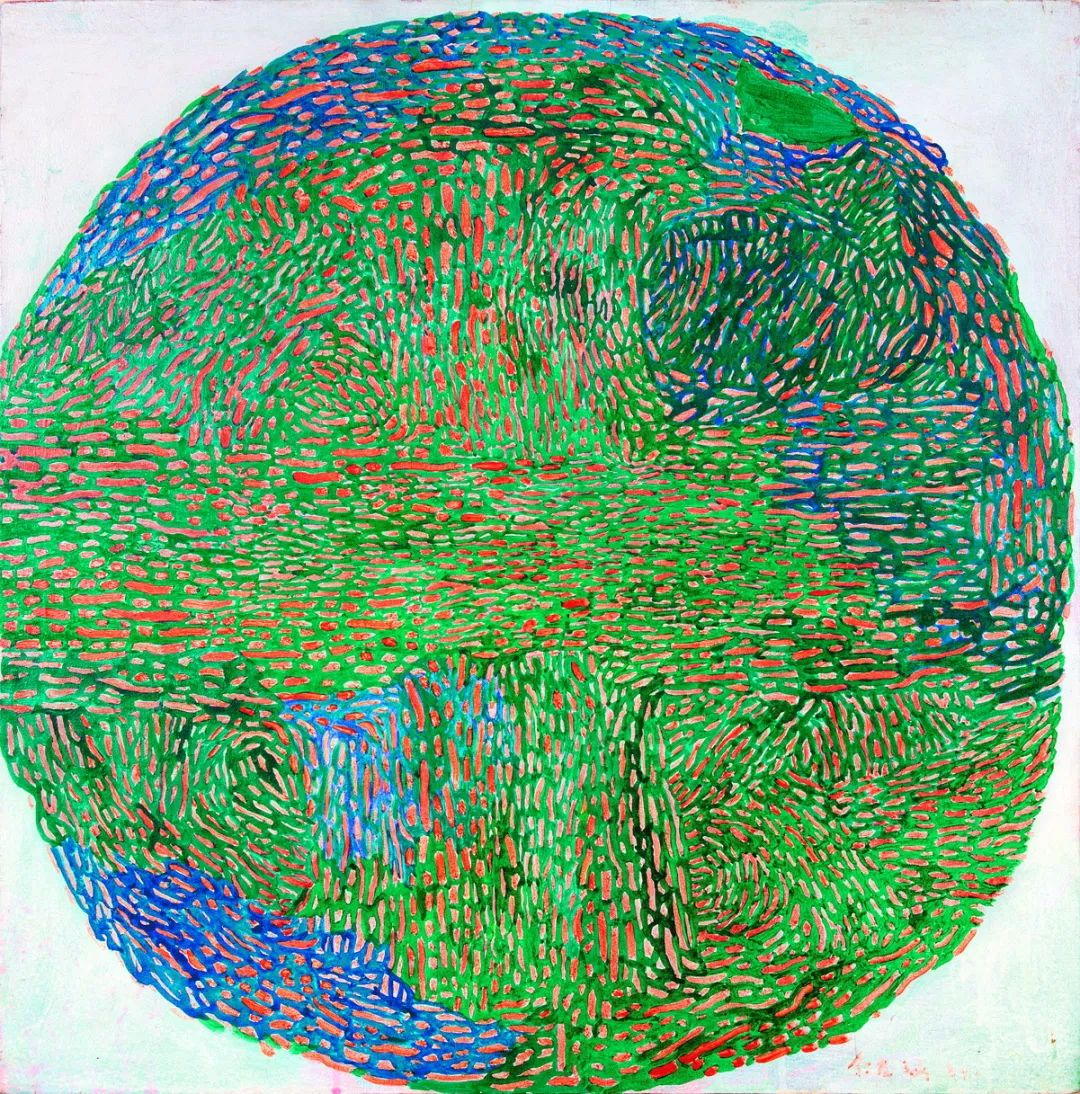

纵横交错的短线既是构成“圆”的主要元素,同时也让画面具有了生生不息的运动感,这也对应了余友涵对道家思想的理解:“我非常喜欢老子的基本观点,因此也想让画面达到鲜活、灵动、永不停歇的效果。”

余友涵 抽象 1989 1989,布上丙烯,61(H)*60cm | 带框 64.5*62.5*6cm

余友涵 抽象 1990-3 1990,布上丙烯,103(H)*90cm

“圆”不仅是余友涵独有的绘画语言,更可以看做是他的精神之道和人生境界。相比知名艺术家的身份,余友涵更愿意称自己是一位教书育人的普通教师。对他的艺术启蒙起到重要影响的另一位,是他的小学美术老师谭老师。谭老师曾对他说,“绘画是一门孤独的事业,需要一辈子默默地投入,没有掌声,也没有鲜花。”对于谭老师的话,余友涵当时就在想:“我不喜欢那种光辉时刻,我喜欢默默无闻。”出生于动荡的年代,在苦难历史洪流的裹挟中长大,这位不从众的孤独探索者总是远离喧嚣、远离名利、远离浮躁的生活;他通过绘画表达对“无为之道”的追求,也可以理解为是一种溯源而上的生命本能。

余友涵 抽象 双圆 2004,布上丙烯,162.5(H)*115.8cm | 带框尺寸 165.3*118.6*6cm

第三单元“流”中的作品,向我们展现一个探索不息、创造不止的余友涵。从统一化表情的人物肖像,到不断生发、演变的“圆”和“线”,艺术家在变与不变的辩证关系中突破了语言、空间与结构的限制,真正达到了一种精神上的自由与宏大。

余友涵 黑色绘画 2000,布上丙烯,182(H)*227cm

余友涵 自画像 1982,布面油彩,50(H)*40cm | 带框 69*59.5*5cm

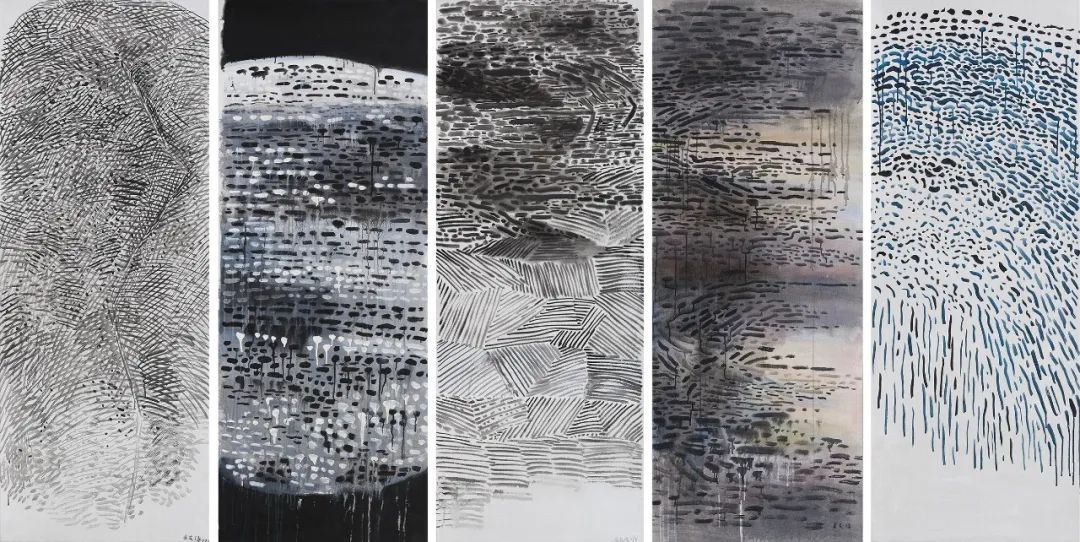

“沂蒙山”系列是余友涵艺术生涯中的一个重要系列作品。2002年左右,在从学校退休后,余友涵去了沂蒙山,并以此为题材创作了一系列风景作品。这些作品相较早期的风景画,已走出了印象派的表层影响,他将西画的表现方法与中国传统的山水意境相融合,并突破了颜料的限制,赋予丙烯以水墨材料的表现力。在薄涂与点染间,在抽象与具象间,在质朴与写意间,进入到了天地之大美而不言的朴素境界,同时亦有着一种返璞归真的隐士哲学韵味。

余友涵 沂蒙山 2005,布上丙烯, 122(H)*300cm (in 2 pieces) | EACH 122*150*4cm

余友涵 沂蒙山 2018,布上丙烯,115(H)*160cm

展览的第四个单元“汇”,似乎可以理解为一种对艺术家内在精神的外现。以两组相隔三十余年的对照性创作,表现出余友涵在不同创作阶段的思考,以抽象对具象的重写展现出他对两种风格间无碍的融汇。创作于1983年的作品《抽象 198301-1》,是余友涵对汉代墓室壁画的抽象再现,在时隔34年后的2017年,余友涵又将这件作品放大尺寸重绘为《轮回图》。而另一组作品,创作于1985年的《抽象 1985-5》和2019年的《紫圆 - 念1985-05》则是在时间的维度中对“圆”进行着超越时空的回应。

《永恒与多变》 - “汇”单元 展览现场,南京金鹰美术馆,2022.9.25-12.4 图片提供:金鹰美术馆

从2010年左右开始,余友涵在尝试了很多种语言风格和题材之后,又回归于“圆”。对于为什么要“重新”画“圆”,余友涵曾打趣地表示,自己年龄大了,不似80年代那时灵感丰富、思维活跃,还是想继续之前的“圆”。然而,这种从“圆”到“圆”,从起点又回到起点的过程似乎更像是一场轮回:既是一种真正脱离诸如突破、变革、激情等附加于艺术之上的种种外在修辞,而将艺术与精神融合在一起的智慧与自在,也是一种对老子和道家哲学中不生不灭、不增不减、周而复始的循环之道的真正的体悟。

余友涵 5-3 2015,布上丙烯,139(H)*97*3.4cm

余友涵 抽象五连图 2007,布上丙烯,58(H)*150*5cm (x 5 pieces)

此次展出的50逾件作品虽为余友涵创作生涯各阶段中的重要代表作,但对于想要进入到这位勤于思考、笔耕不辍的艺术家艺术世界的观众来说,这些作品提供给我们的也许只是一些线索和一个“取样切片”,正如施勇所说:“我不认为余老师创作的每个改变都仅仅是由几件具体的作品来促成的。其实它们都是在不间断的创作过程中被逐渐显现出来的。 作为一种分析,这也是我们的重点所在:在类似的作品中我们努力地从余老师的创作中去找寻这种转变与推进的路径。比如,早期在对现代主义艺术形式的探究中为何余老师对塞尚情有独钟?它为余老师之后的探索起到了什么至关重要的作用。又比如,为何会以双拼绘画的形式、并且以具象与抽象的形式同时并存?甚至在同一个画面中你能惊奇地发现抽象中有具象,具象中有抽象的那种表达形式。我想,观众可以在本次展览中找到答案。”

余友涵 抽象 20090118 2009,布上丙烯,209(H)*202cm | 带框尺寸 211*203*4cm

文中图片来源:金鹰美术馆