王广义

《无题》/ 未实施方案

纸上草图,29 × 22 cm,2013

“有人会觉得他的大型视觉方案太过宏大而缺乏实质的内容,包括我也有这样的感受。王广义也接受这样的批评。但是通过他的创作草图,能看到一个人更真实、更丰富的思想状态。我想,这是这个展览的终极意义。至于怎么判断王广义的艺术,每个人都有答案。”这是《回到何地:1993年之后的王广义创作草稿》策展人苏伟对王广义的一段评价。

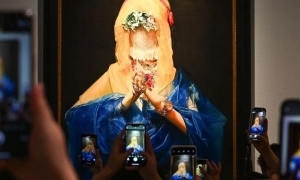

《回到何地:1993年之后的王广义创作草稿》

展览现场

当互联网经济带来的网红文化日益蔓延到艺术领域的当下,在我们被越来越时尚鲜明的作品和花样频出的沉浸式体验快速卷动的时候,这些曾经先锋但却不再年轻的艺术家,通过他们持之以恒的工作,在看似一个时代的终结的表象下,延续着一条若隐若现的中国当代艺术史线索。

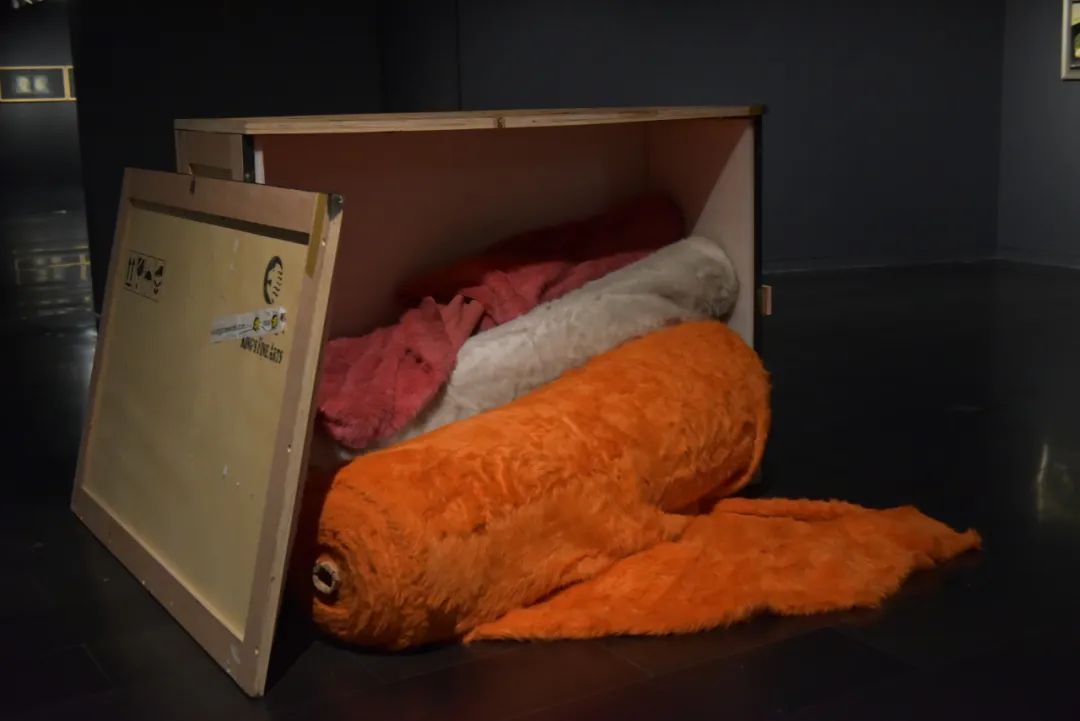

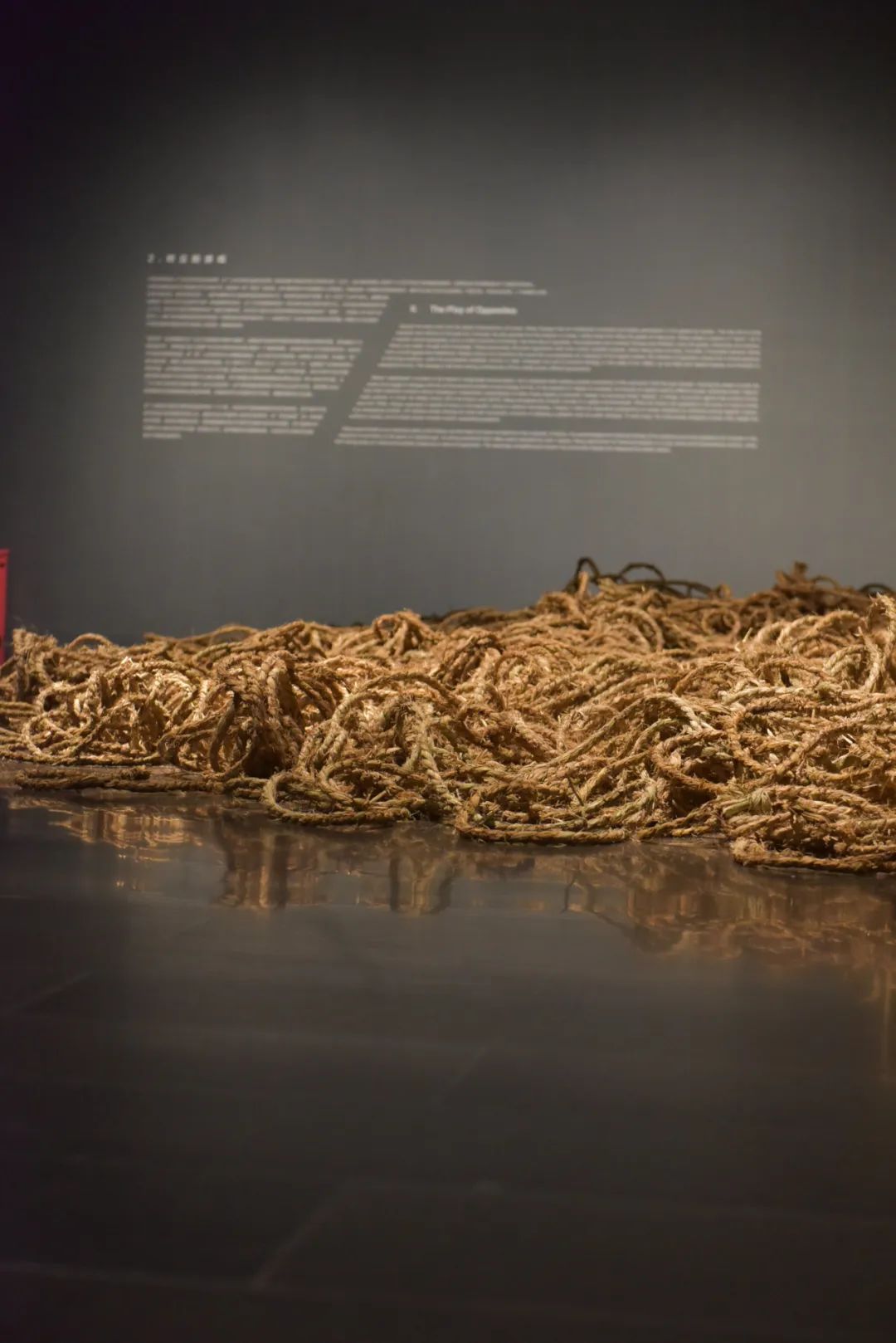

《回到何地:1993年之后的王广义创作草稿》

展览现场

“草图和方案能真实呈现艺术家思想的细微起伏变化。完成的作品从某种意义上讲是妥协后的产物,因为会受到很多限制。但草稿是自由的,这也是我为什么会强调草稿带有一种艺术家精神的隐私性。”

——王广义

在清华大学艺术博物馆**王广义的最新个展《回到何地:1993年之后的王广义创作草稿》中,我们看到了一位艺术家最真实的思想状态。这些60%都没有实现过的草稿,充满了不完美的真实性,它们像是艺术家的隐私日记,在进入到一个纯粹的、不受干扰和限制的思想真空中时,代表了艺术家不妥协、不迎合、不被驯化的态度。然而,这种游走于既定框架之外的工作,必定会让艺术家陷入一场不折不扣的孤独冒险,这也许是1993年王广义在参加一系列全球性展览之后,与当时活跃的艺术家和思潮拉开距离的原因。

《回到何地:1993年之后的王广义创作草稿》

展览现场

将这一阶段历史放到中国当代艺术史的整体语境中,高名潞的解读也为我们看待王广义的艺术标明了注脚:“千禧年后的最初十年,中国当代艺术沉浸在资本中,艺术家怎样通过艺术创作从中走出,其实并没有做好准备,包括王广义。市场热过去后,整个当代艺术陷入一种空白,艺术家一时无法把握艺术的价值,这是一个必然的结果,因为我们自己的准备并不充足。但让我很高兴的是,王广义以草稿为载体,在工作室里一直没有放弃思考。”

《回到何地:1993年之后的王广义创作草稿》

展览现场

展览被划分为四个章节,包括第一章节:“内外交叉的思想动作”,勾勒了王广义在思考艺术“内部问题”和“外部问题”所作出的思想动作;第二章节:“对立的游戏”,集中呈现了王广义的一些大型视觉方案;第三章节:“一样的困境”呈现了王广义是如何尝试保持局外人的视角去审视巨变的世界。在90年代很多艺术家进入到多元主义文化语境中时,王广义依然秉持朴素的“怀疑”精神;第四章节“无知之幕” 是王广义的一种精神纯粹性的表现,如他所声称的那样:艺术来源于不可知的事物的恐惧,但同时又向往这种不可知性,甚至让其成为自己创作的动力。

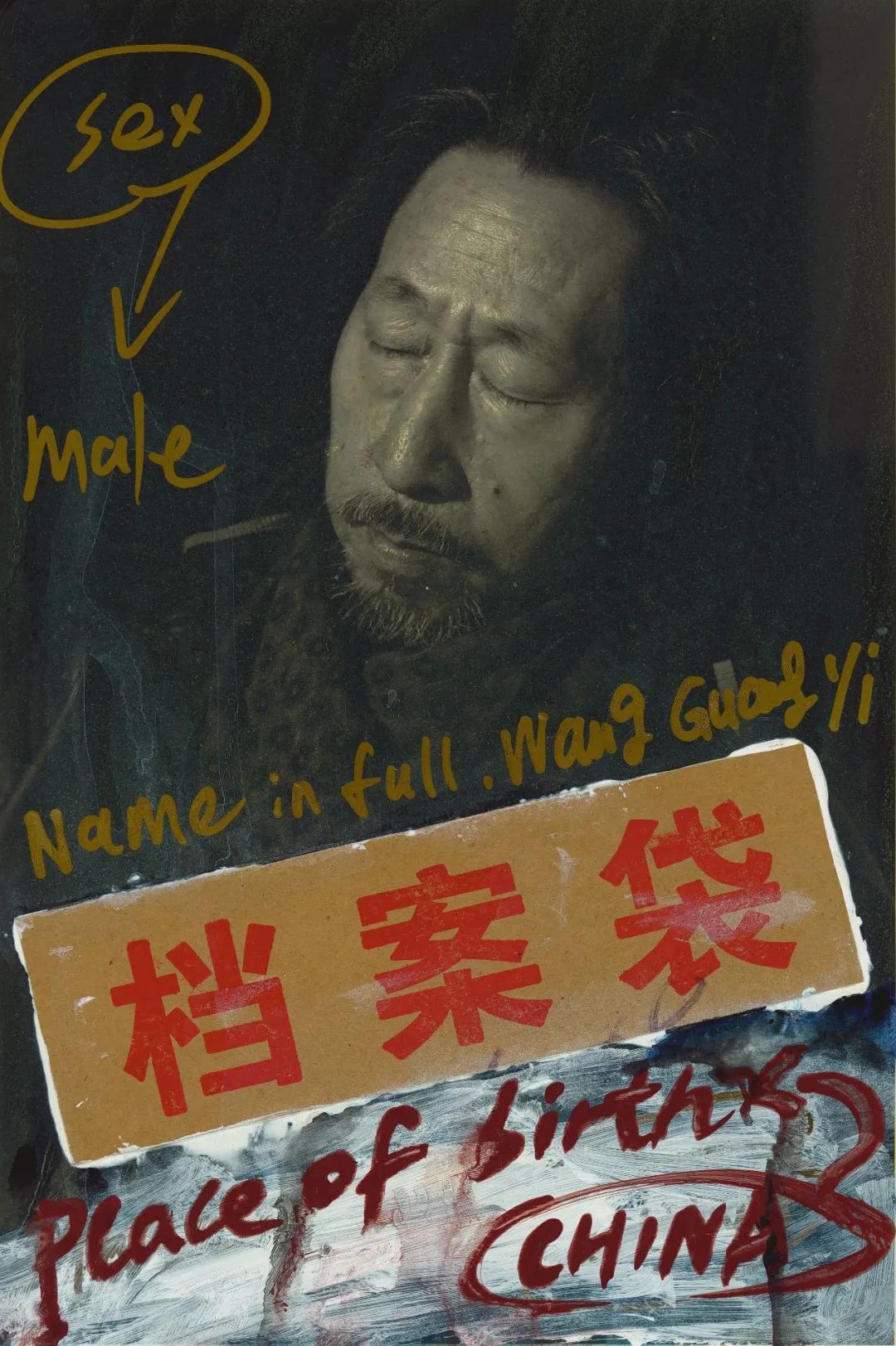

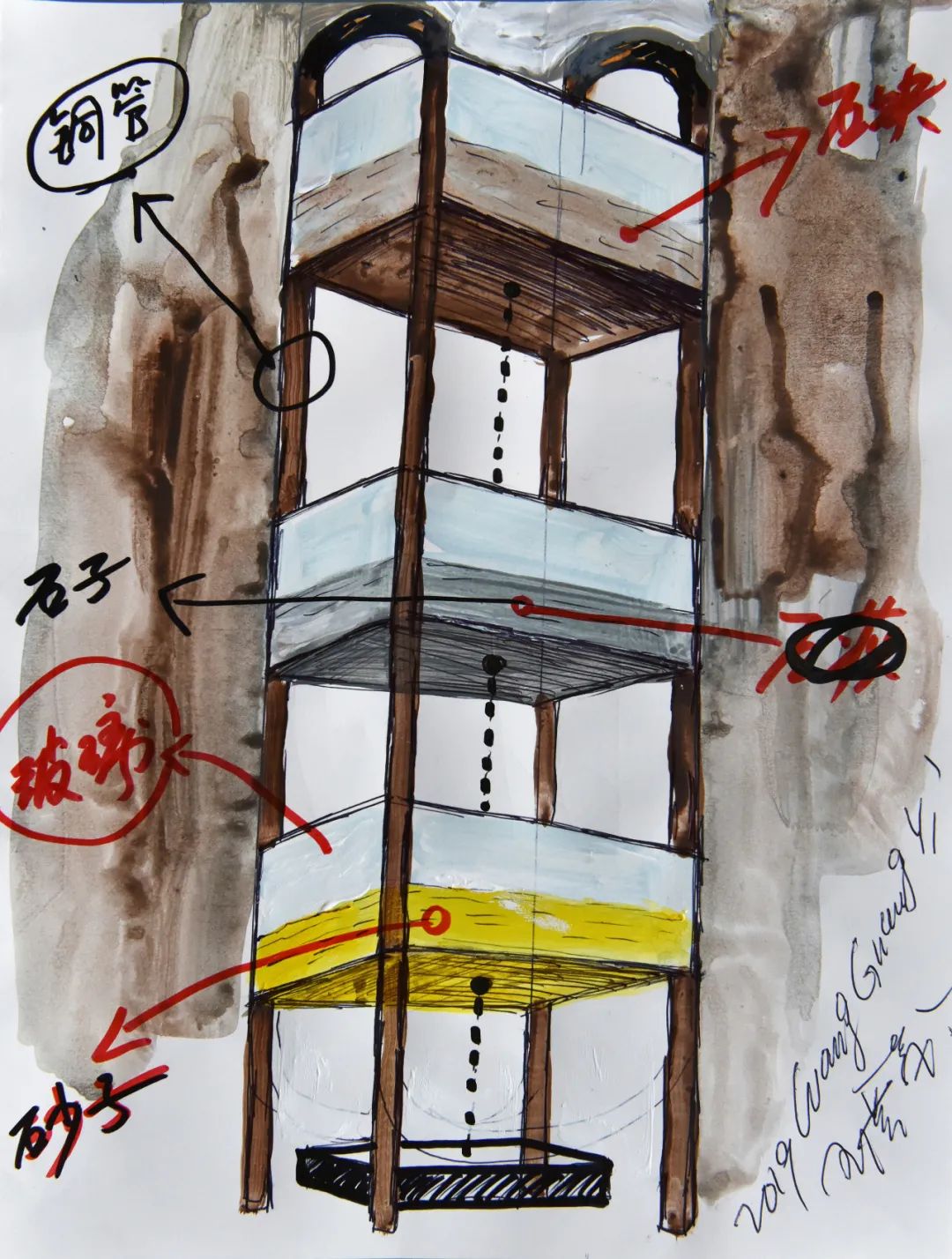

王广义

《无题》/ 未实施方案

纸上草图,29 × 21 cm,2019

王广义

《普天之下 莫非王土》| 方案

纸上草图,30 × 22 cm,2016

这四个章节之间并没有明显的逻辑承接关系,但却整体勾勒出王广义数十年来的思考路径。这场展览可以看作是对王广义艺术创作的再认识,所谓的那些有关全球主义、宏大题材、批判现实的种种评价,在这些能够折射出艺术家精神净土的作品草稿面前,仿佛被消解了现实的意义。在纸上自由展开的思想,或承载着厚重的历史,或反映着痛感的人生,或充满戏谑与嘲讽,但这些附加其上的修辞和评论,在王广义看来并不重要,“虽然大家可能会从我的作品中看到这些问题,但其实对此我并不关心,我只是按我的思想逻辑和对艺术的看法进行工作而已。艺术家的工作需要坚持。在我看来,坚持并不具有很复杂的含义,因为它就是我的工作。”

值此展览,我们采访了策展人苏伟,请他谈谈此次展览和王广义的艺术。

苏伟

策展人、艺术史研究者

Q&A

Q = 99 艺术

A = 苏伟

“回到何地”指的是什么?

Q

请谈一下此次展览是在什么样的契机推动下得以呈现?

A: 这个展览与我正在进行的研究项目“长生涯”有关联。“长生涯”关注的是1949后的创作个体,以同代人的视角关注他们在漫长的艺术生涯中的关键片断,或是未被充分论述和遮蔽的创作线索。这个项目是针对今天的艺术史现状而展开,意欲挑战或重新审视当下艺术史的盲点、缝隙等。

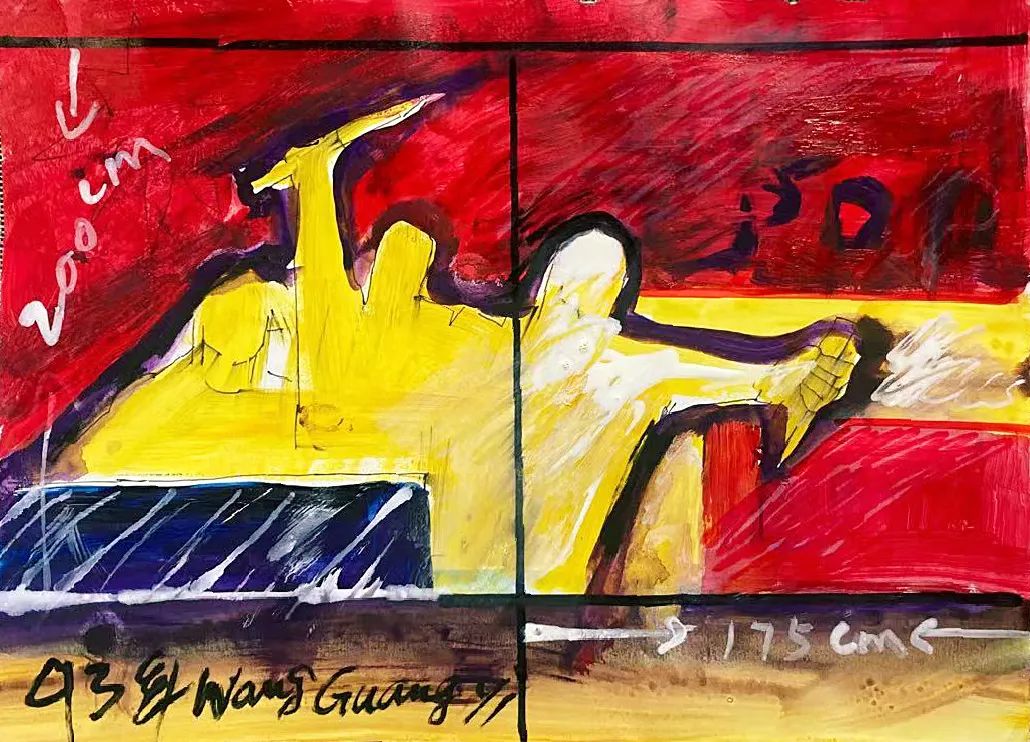

王广义

《大批判——波普》| 方案

纸上草图,21 × 29 cm,1993

Q

如何理解展览名“回到何地”?

A: 1993年在参加一系列全球性展览之后,王广义没有回到本土语境,也没有深入参与到全球艺术系统中,他与90年代刚登上当代艺术舞台的那批艺术家是有区别的。相对来说,王广义更多地是关注这个历史语境中的同质化而非多元化的东西,并且是带着局外人的视角在思考这个问题。

这个展览的英文名为“Think of the Long Trip Home ”。Home本意是“家”,但在这里指的并不是“本土”,而更多地是回到艺术家的思维状态里,以及怎样面对其身边巨变的世界。

在这个展览里,也在讨论中国当代艺术以思想性作为前提的一些工作策略。包括王广义在内的几位艺术家,他们共同选择的方向是在什么样的语境下形成的。

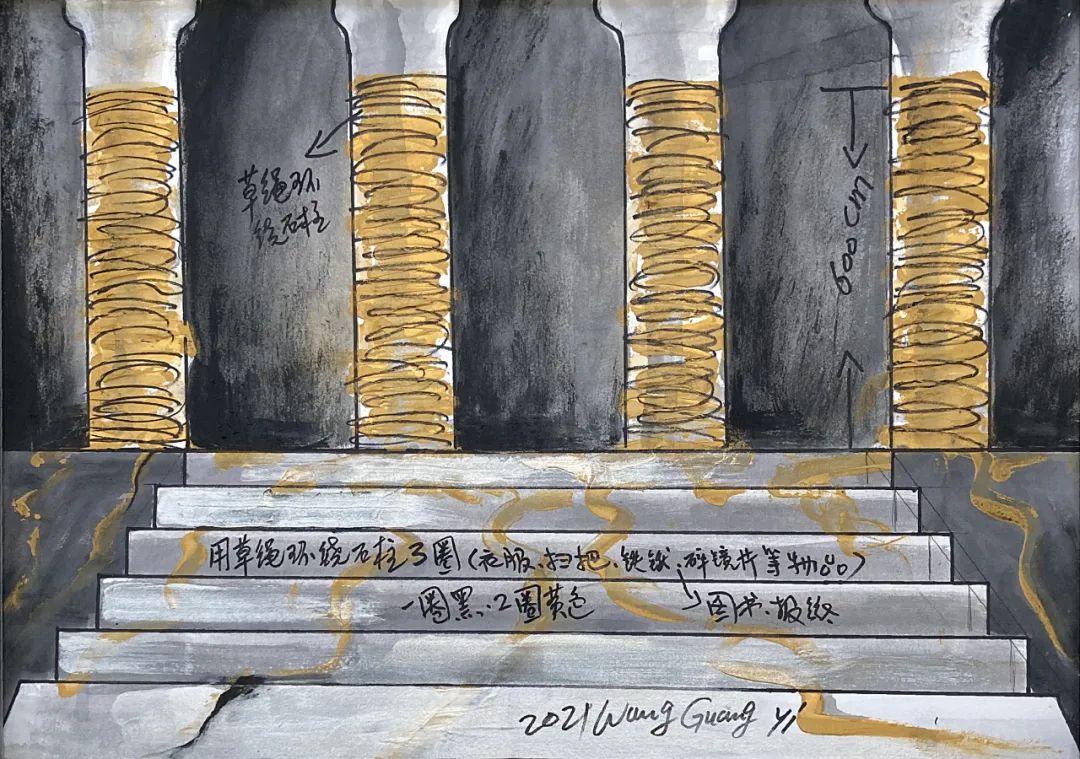

王广义

《重叠的现场》| 方案

纸上草图,43 × 60 cm,2021

“物状的思想”

Q

面对他四十年来大量的作品草稿,选择在这次展览中展出的标准是什么?

A: 这是王广义第一次以比较完整的方式呈现他所有的创作草图,其中有60%左右的方案是没有实现过的,但这些草图是他日常的功课。

我在研究这些草图的过程中,发现其中有非常强烈的完整性,我认为这也是为什么说王广义并没有深度参与到全球艺术系统,也没有跟随全球艺术潮流和话语的变化去调整他的创作策略的体现。

展览分了四个章节,但完全可以打乱来看。这四个章节所代表的四个层面不是递进性的,而是通过不同的角度去描述王广义的思想状态,以及他与他所身处的时代和艺术语境之间的关系。

王广义将他在完整性里出现能动的思想状态称之为“雾状的思想”,这是一种处于感性直觉和理性思考之间状态。

王广义经常自嘲说:“我的作品都是伪科学。” 他的方法更多地是通过想象建立自己与世界的关系,并不断从现实世界中抽离而出。他希望在这种抽离之中带出自己的艺术立场,而不是完全投身其中,这在中国当代艺术本土实践里是比较有代表性的一种方式。

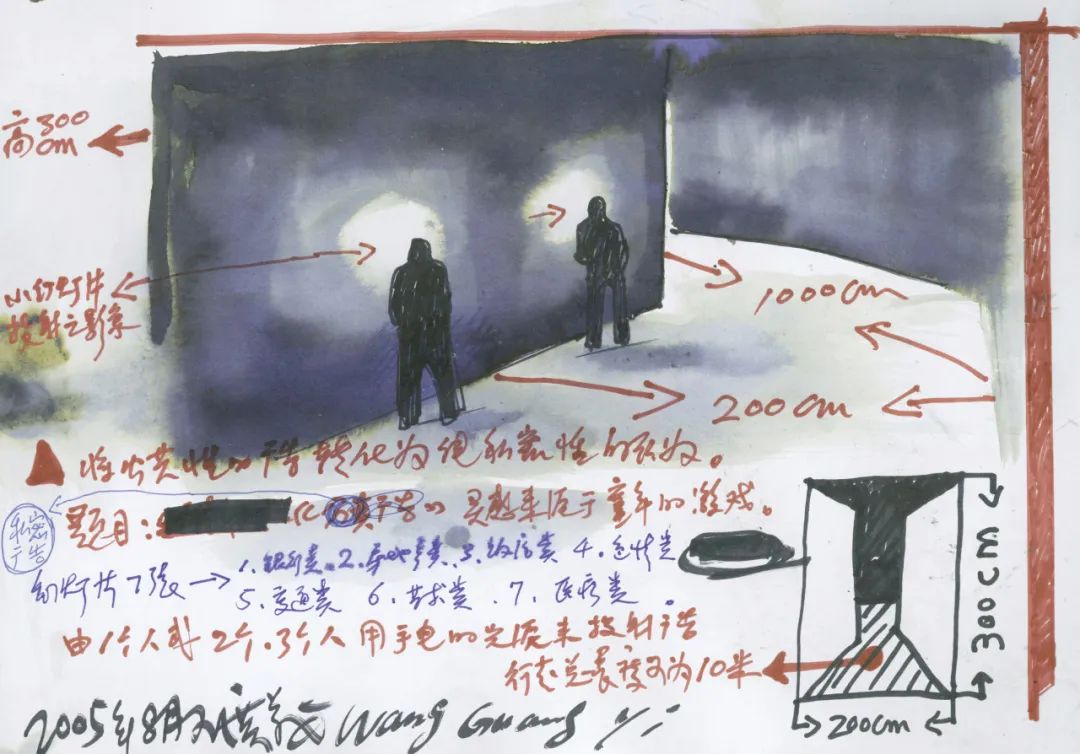

王广义

《私密广告》| 方案

纸上草图,21 × 30 cm,2005

王广义

《无题》/ 未实施方案

纸上草图,21 × 29 cm,1993

Q

具体来说,王广义的创作核心和艺术立场是什么?

A: 王广义的思考和创作中带有明确的文化理想主义,实则是在强调一种批判精神和视角。他不强调自己的个体性,而是在探讨面对知识的生产制度、历史叙述机制的时候,人是如何陷入其中而不自知的。这可能是王广义最想探讨的一个问题,也是我们研究他的艺术创作的重要支点。

部分展出作品

王广义

《无题》/ 未实施方案

纸上草图,40 × 59 cm,2021

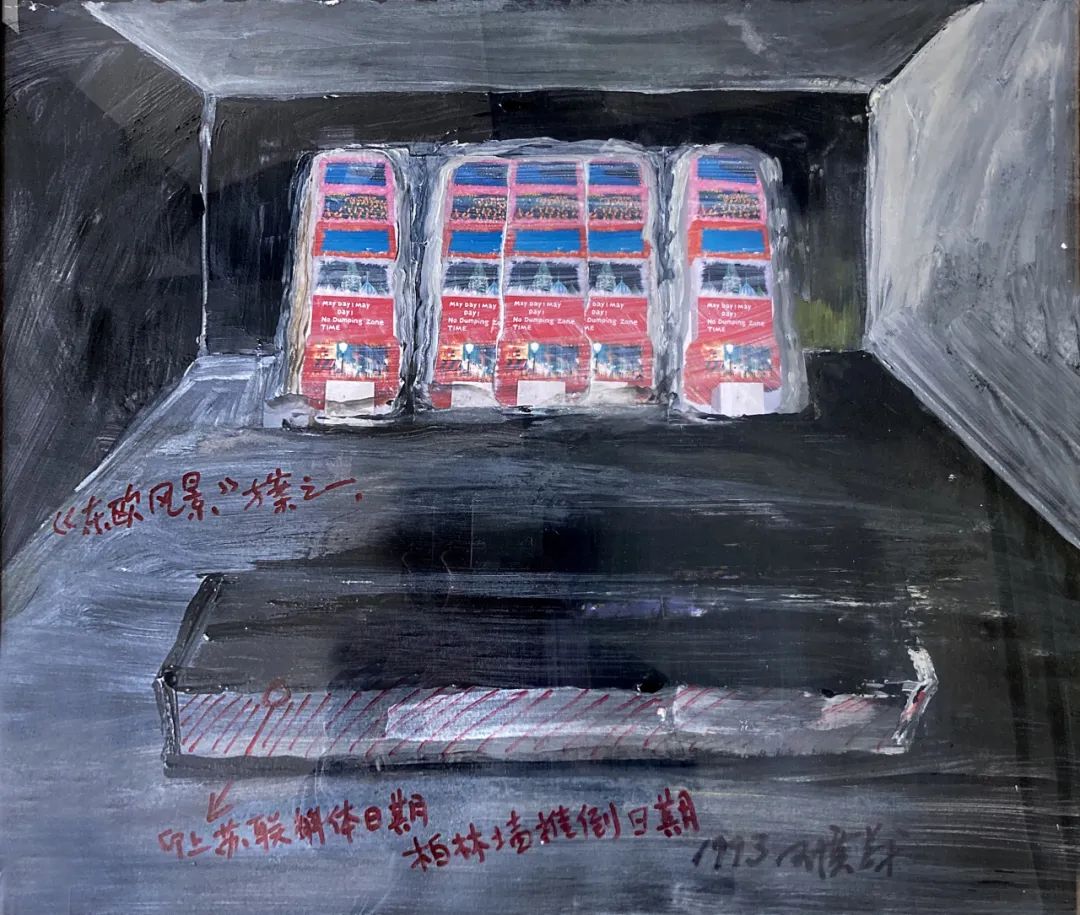

王广义

《无题》/ 未实施方案

纸上草图,40 × 50 cm,1993

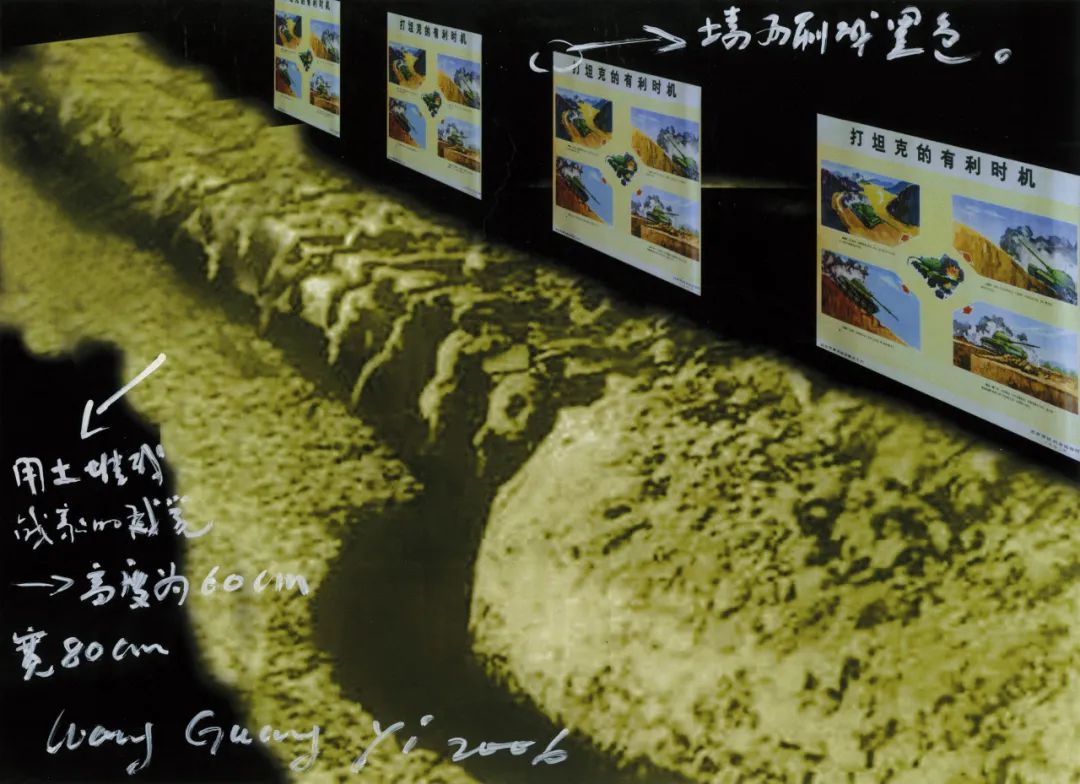

王广义

《冷战美学》| 方案

纸上草图,21 × 30 cm,2006

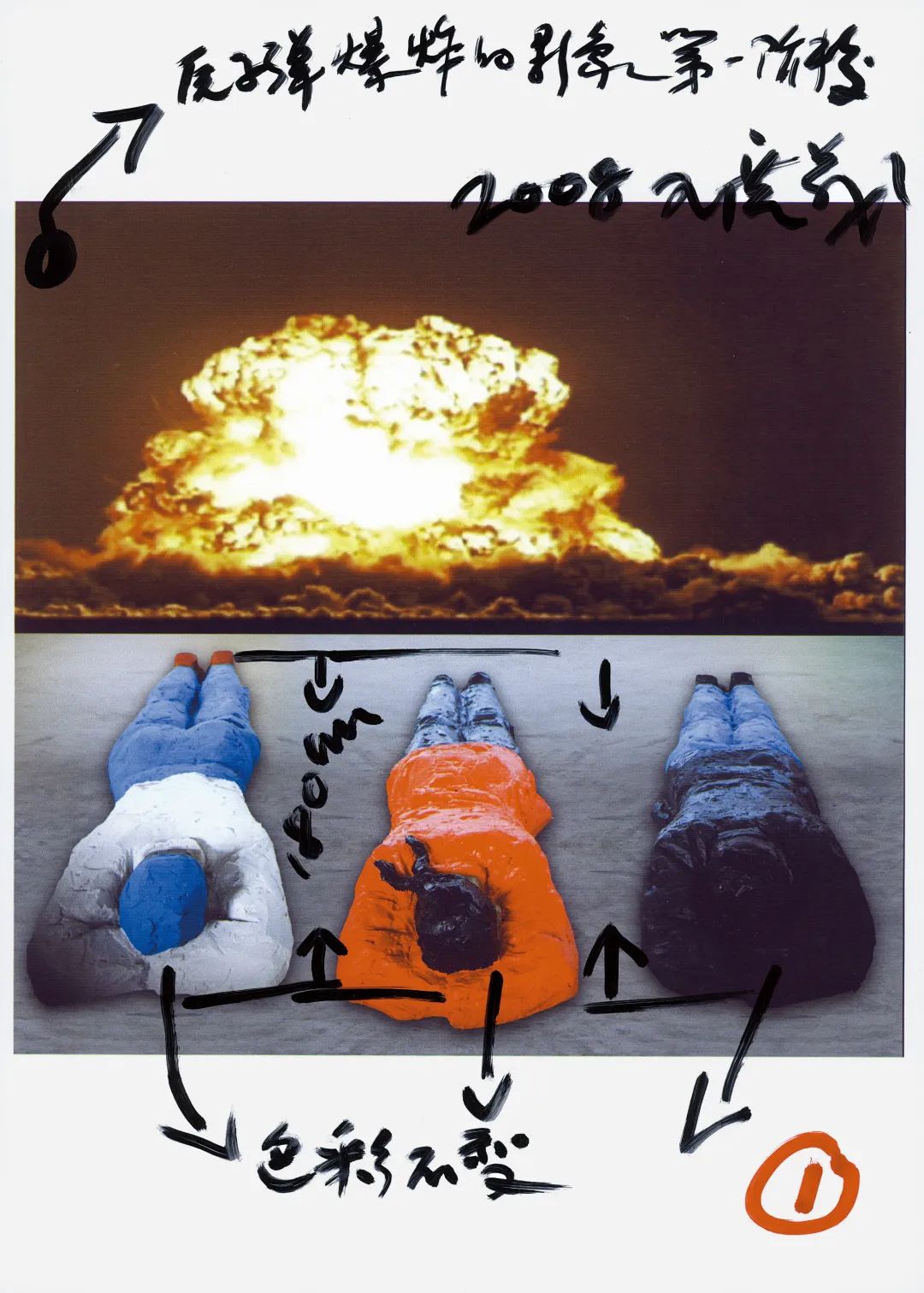

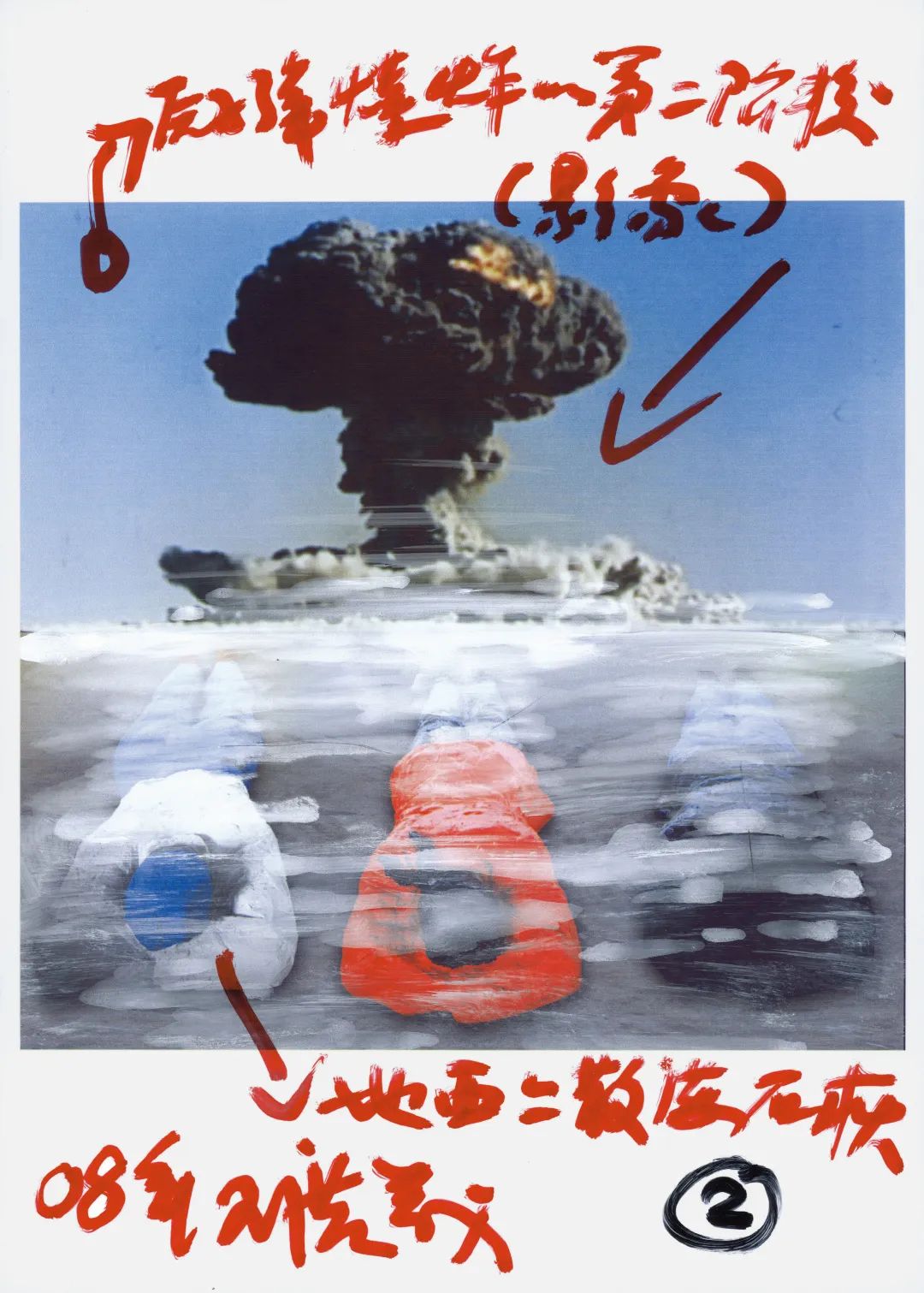

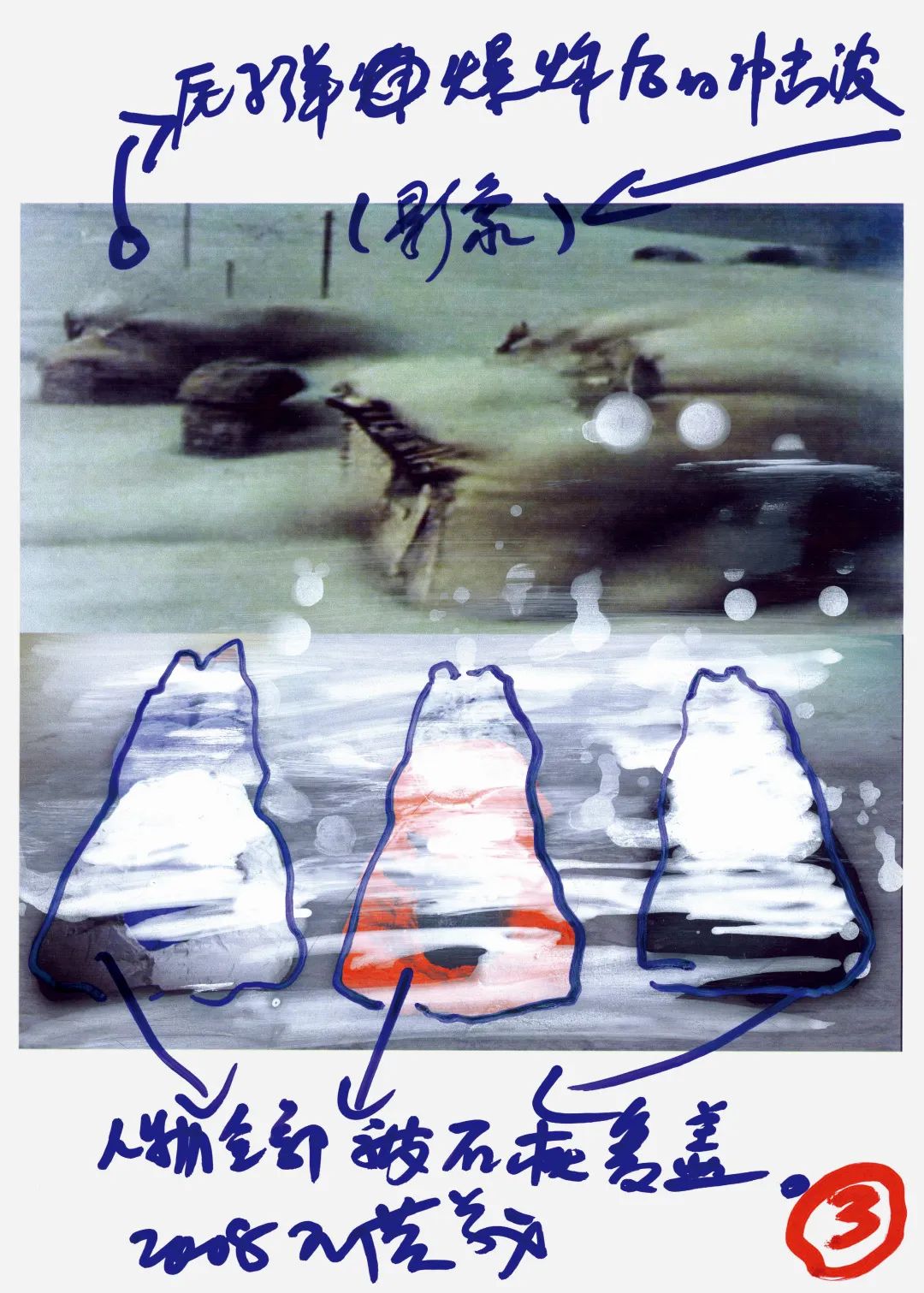

王广义

《冷战美学》| 方案

纸上草图,30 × 21 cm × 3,2008

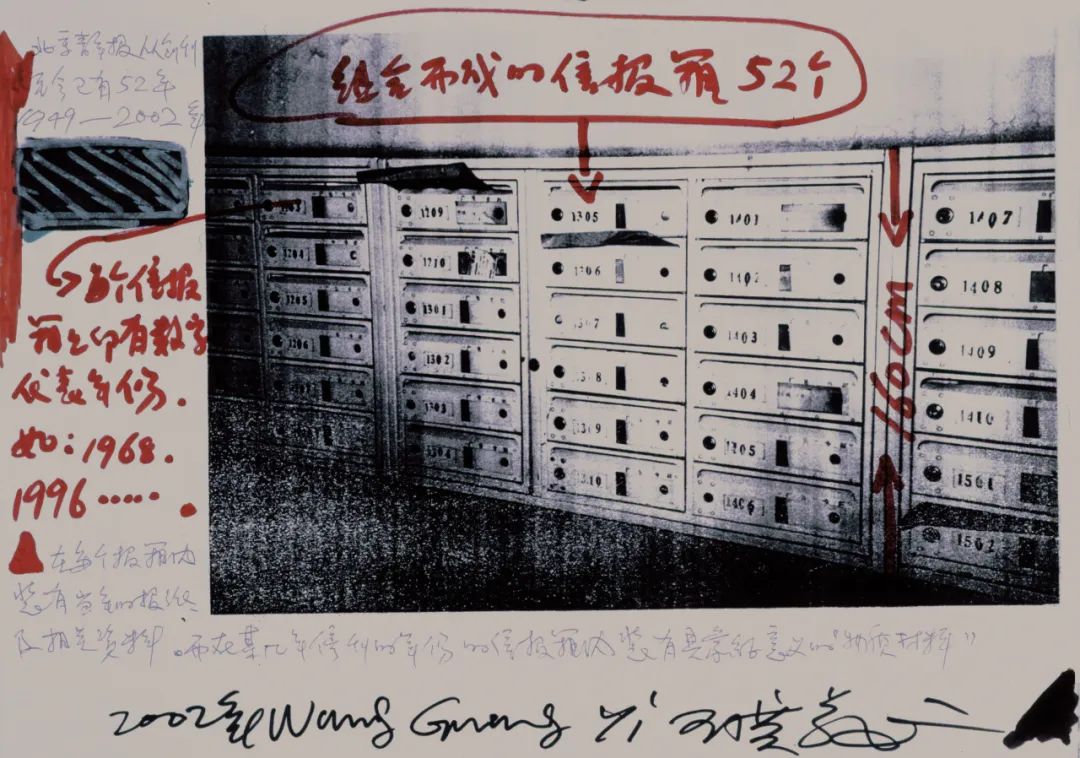

王广义

《一份报纸的历史》| 方案

纸上草图,21 × 30 cm,2002

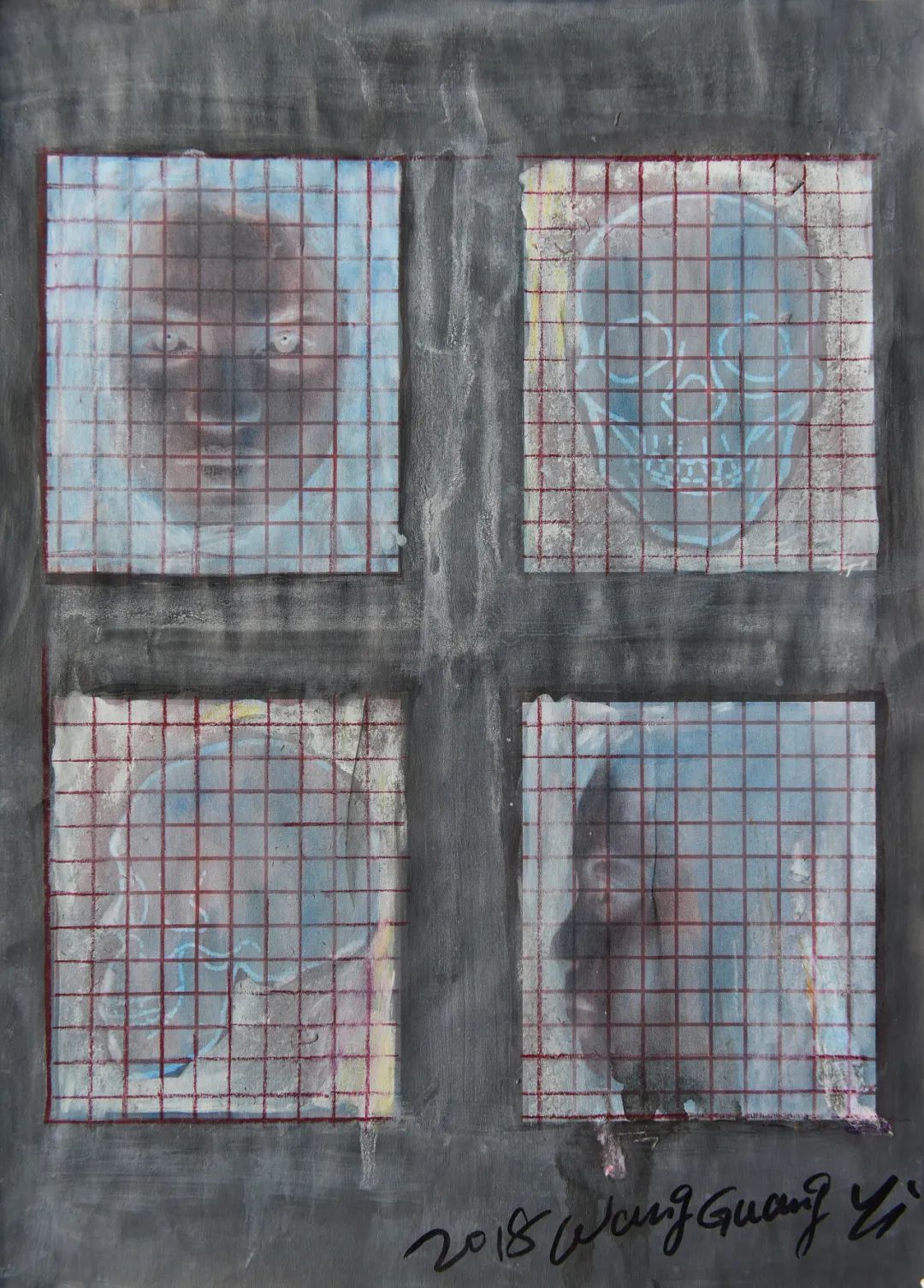

王广义

《通俗人类学研究》| 方案

纸上草图,29 × 21 cm,2018

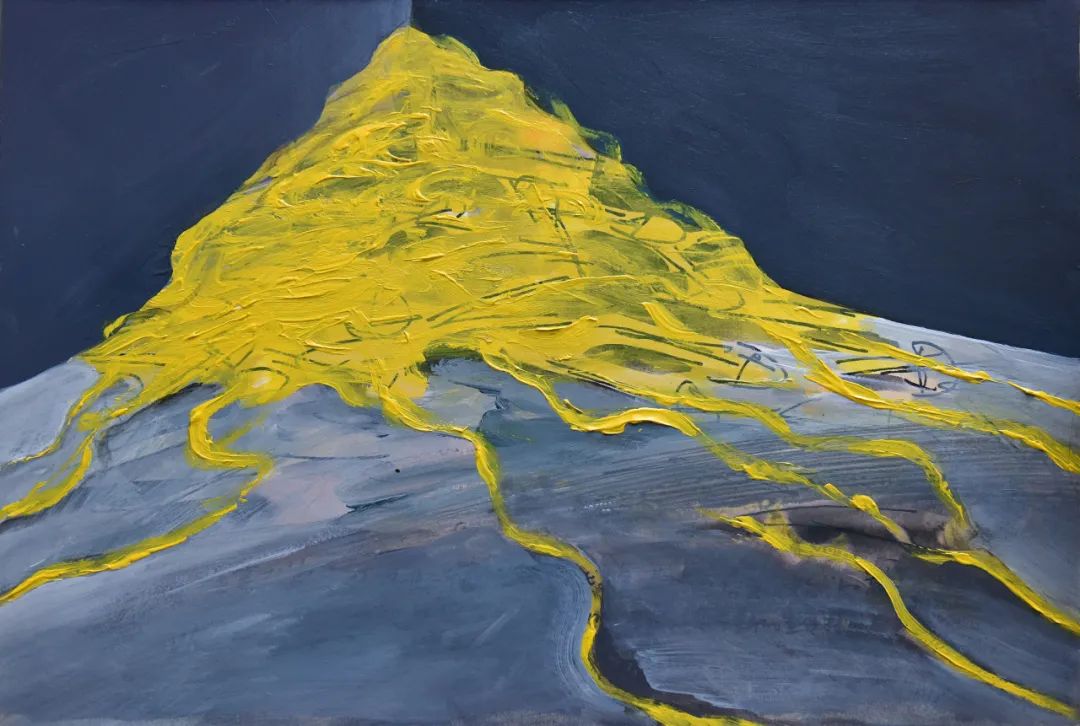

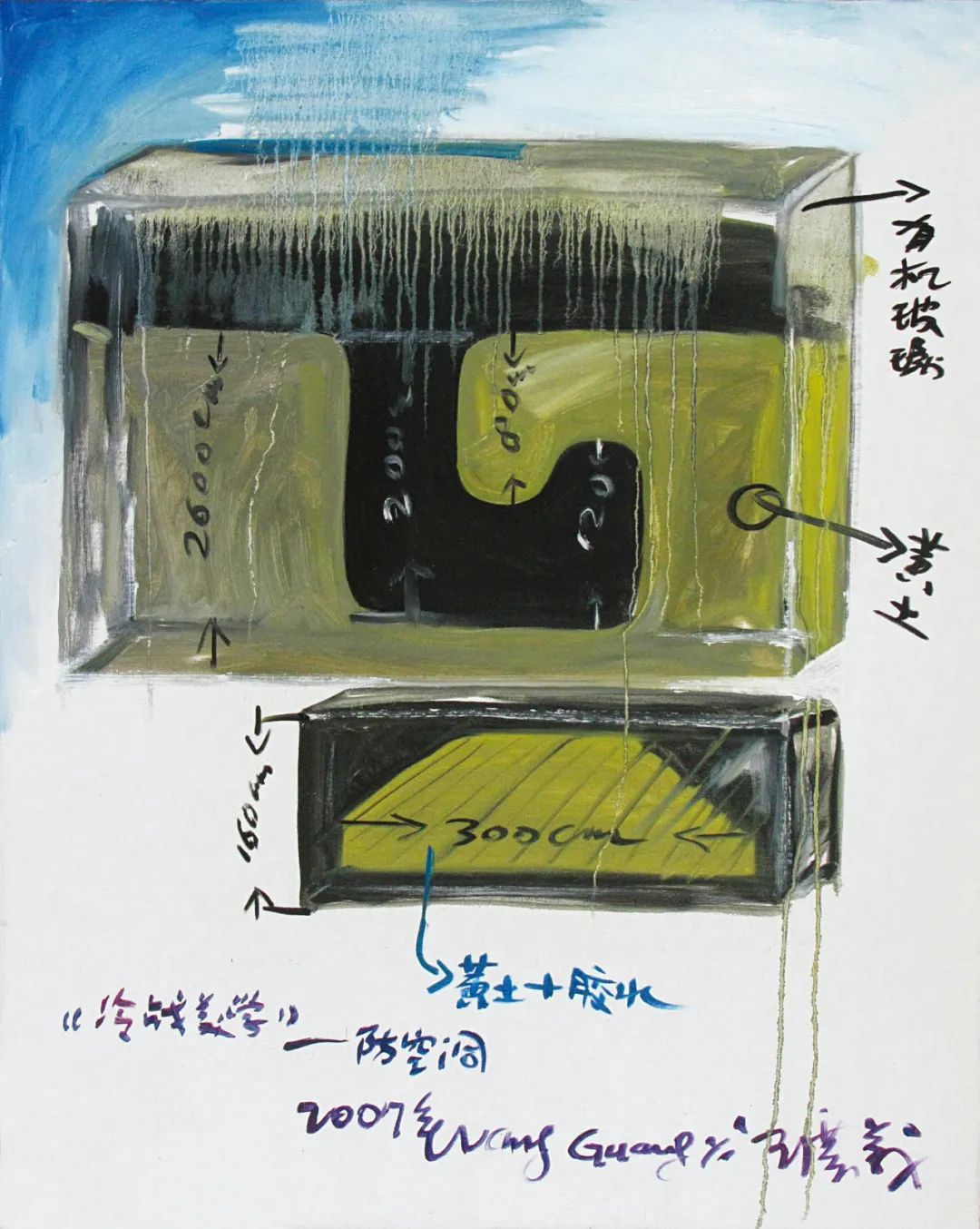

王广义

《冷战美学》| 方案

布面草图,100 × 80 cm,2007