呈现在民生现代美术馆的“植物人视听唤醒”项目

“植物人视听唤醒”项目启动接近两年之际,艺术家吴超觉得它终于进入正轨了。

吴超与神经科学专家、心理师合作的这个跨学科实验项目,以“植物人唤醒”为中心,在与因遭遇车祸而陷入植物人状态的少女美美相遇之后,开启了充满想象力和未知困难的旅程。与医护人士的合作、与病患及其家属频繁而亲密的接触,筹集善款的艺术品义卖,让这个项目从一开始就呈现出鲜明“跨界”与“介入”特征。

2015年元旦,美美被医院确认苏醒。现在,“她就像个大活宝。”在上海民生现代美术馆新展“转向”现场,吴超告诉第一财经记者。美美的左侧肢体还不能如常活动,但她精力旺盛,状态很好。美美认识了很多艺术界的老师,在微信群里,“经常问大家什么时候来看她,什么时候带她出去玩,像个开心果。”

“植物人视听唤醒”项目在初始阶段就得到了很多人的认可和支持,但吴超清楚,项目并没有真正进入正轨。直到去年8月底,她在北京尤伦斯当代艺术中心做讲座时,经由在广州合作医生的介绍,认识了北京军区总医院八一脑科医院的何江弘教授,与医学界的合作算是打开了局面。在何教授的主导下,项目在燕郊人民医院建立起一个新的合作点。“何教授很清楚应该用哪些方法,以及去哪里找专家。到目前为止,我们的这个实验团队的跨学科运作更顺畅了,可能会更快、更有希望看到它在医学上是成立的。”吴超说。

去年9月,吴超又在中国神经科学学会第十一届全国学术会议上做了演讲。“我的出现对于大会来说像一个异常因,神经科学大会上居然有一个艺术家来讲这个事情。”那一次,吴超的演讲得到了很多人的认可,他们觉得是完全不同的思路,认可它的意义,但同时也认为,如果进入应用的话必须得到科学的印证。

吴超说,自己以前把“植物人视听唤醒”视为一个自己发起的项目,但现在“慢慢觉得它是大家的项目”。她在考虑如何把与医院合作的平台搭建好,在唤醒方案的共性化方面继续推进,“这个问题清晰之后,就可以让更多的艺术家参与进来。更多的艺术创造力,更多艺术对生命的感受力加入进来,这个治疗库会更有意思。”

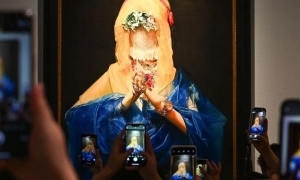

观察生命创伤修复的过程和其中涉及的文明,探讨疾病对于时代的隐喻,探讨艺术的边界。民生现代美术馆的展览现场,“植物人视听唤醒”展示在一面临时搭建起的白墙上。视听材料显示在墙上的屏幕上,周遭则呈现对病患反应的记录以及医学检测的初步分析,虽然不是最终结论,但呈现出积极的样貌。展墙的另一面,是艺术家对这个项目的感受,病患的护照、照片记录、文字等“非常多多意的东西”呈现。

“关于意识,神经科学背景、认知心理学或人文心理学背景的人与艺术家的认识完全不一样。我们做的是意识的唤醒,这些都是过程中感觉到的冲击。”在吴超看来,在项目进行过程中的感受和思考,蕴含着无尽的探索空间。“从病患以前的常态到现在的状态,这中间到底要走过多少路?他的意识在哪里?怎样回来?都有非常多复杂的感受。”这暧昧不明的路,令艺术家迷茫困惑,又让她很兴奋,想去探索。与同样对这一领域感兴趣的脑科学家一起工作,虽然彼此的学科原则不同,但对这种不可捉摸的东西的好奇心和对善与生命的追求,让团队拥有了共同的平台。

这个项目是很典型的艺术的社会介入?吴超告诉第一财经,她不清楚社会介入的定义,“对我来说最重要的就是把这件事做好,不断地提高知识和能力,另外决策尽量中正,不要忘记初心。” 但毫无疑问,这个项目正在拓展艺术的边界,吴超对此深信不疑。“我们确实感受到这个项目不只是一个作品,它参与了每个人身体里流动的某种东西。可能是对生命的感受,一种好奇、一种探索。

最近,吴超在合作医院办了一次潜意识绘画工作坊,第一次把绘画和心理学方法引入中国的医院。参与的医护人士和患者家属有的很有兴趣,有的很犹豫,但事后都觉得很有意思。

这次参加展览,吴超也尝试呈现艺术的抽象感觉。她认为,当这个项目出现在美术馆,还是应该有抽象与感性的层面让人感觉到,而不能只是呈现对事件的记录。“这个项目有很多关于人的内心、精神和灵魂的东西。”

通过项目与美美相识的人们往往觉得并不是在帮美美,而是自己的一次心灵救赎。吴超更愿意把这个过程看成一种美的体验。“遇到一个生命,加入一点点力,她现在这么活泼。大家对当代艺术有些质疑,也许我们做的事情在方法上非常当代,但后边也许有一种古典主义的情怀。”

上海民生现代美术馆将持续至9月4日的展览“转向”,呈现了2000年以来具有代表性的艺术作品,它们以不同的方式表达了艺术家对艺术的思考、艺术家与社会观念的变迁、以及中国当代社会中的进程和命运。