2024年4月18日,第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆在意大利水城威尼斯正式开幕。本届威双中国国家馆主题为《美美与共——集》,由“中国历代绘画大系”图像文献组和车建全、焦兴涛、邱振中、施慧、王绍强、汪正虹、朱金石(按艺术家姓氏拼音排序)七位中国当代艺术家的作品共同组成。展览旨在从“汇聚、交流、融合”的视角反思本次威尼斯双年展的主题“处处都是外人”,在展示多元文化的同时传递中国传统文化中“海纳百川”“和合共生”“美美与共”的价值理念。

自威双中国馆开幕以来,在国内掀起一波关注浪潮,对于艺术作品本身的探讨也在持续发酵。99艺术采访了威双中国馆的七位参展艺术家,请他们深度谈谈参展作品的创作理念、与中国馆主题与本届威双总主题之间的关系。

Q&A

Q = 99 艺术

按艺术家姓氏拼音排序

车建全

Q:本次参展作品的创作理念是什么?

车建全: 这次我的参展作品是拍摄于庐山山顶的一座亭子。从2003年一直到2022年的二十年间,我记录了这座亭子在不同季节、不同时刻的状态。作品的出发点其实非常简单,就是回到古人在描绘山水的时候拥有的最朴素的凝视。我们该怎样回到一种非常朴素的观看方式?当这个观看对象是一个看似非常普通的事物,随着时间的不断流逝,又会有怎样微妙且复杂的变化?

这座亭子位于江西的庐山,庐山一年有一半的时间都是被云烟笼罩,它和我印象中的中国山水产生了一种精神上的契合。同时庐山也是一个历代的诗人、文人和隐士游历和栖居的地方,所以从某种意义上它呈现了传统中国文人理想当中的桃花源,一个中国古代文人栖息的精神居所。最初我只是带了一个很小、很普通的摄像机,试图去记录云烟那种非常快速的变化,但每次都觉得效果不够好,所以每年都要再去,这样下来就持续了二十年,当然到今天我都觉得还没能精准地传递出我对云烟、对亭子的个人体验。所以我觉得我还会继续做这个项目,持续去挖掘和表现我所感受到的东西。

在这个过程当中,其实我自己的变化还是比较大的——当你长时间处于观察和凝视时,你的心能够从一种非常社会化的状态或者是非常焦虑的状态回到自身;或者说在某个时刻,真的可以通过观看和凝视,与自然达成某种同频的状态,会发现,世界慢慢变得越来越安静。当你完全沉浸于你想去表达的对象的时候,会被自然所疗愈,这对我来说是特别独特的体验。

我对早期纪录片那种默片的形式很感兴趣。那个时期的作品既没有对话,也缺乏明确的故事,就是记录事物变化的状态。因此可以说我也是在向默片时代致敬。

作者: 车建全

作品:《亭》

年份: 2003-2022

技术: 影像

尺寸: 1280 mm750 mm40mm×20

图源:© 车建全

Q:如何看待本次中国国家馆的主题:“美美与共——集”?

车建全: 我认为“集”是这次展览呈现的方式,也是建构整个展览框架的核心基础。很有趣的地方就在于能够用“集”的方式贯穿中国两千年来的绘画以及文化不同的面向,就像呈现一颗钻石的不同切面。这些碎片建构起来,能够呈现给全世界观众一个关于中国绘画图像学的完整记忆,这一策展理念非常巧妙。我认为这个理念是希望传递属于中国的古老哲学智慧,比如如何跟自然保持更紧密的关系?人与天地与世界运转规律之间的关系是什么?如何更和谐地与万物共生?

在当下这个技术崇拜、消费至上的社会中,这个理念提供了一个新的角度,去重新思考我们和自然、天地的关系,以及如何去确定人在这个世界当中的位置,更是对人类中心主义的一种反思。

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

车建全《亭》展览现场

年份:2003-2022

技术:影像

尺寸:1280 mm750 mm40mm×20

©第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

拍摄:意释文化

焦兴涛

Q:本次参展作品的创作理念是什么?与中国国家馆主题以及威双主题有怎样的关系?

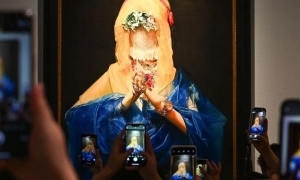

焦兴涛: 这次威尼斯双年展的主题是“处处都是外人”,我认为这个主题包含了几个层面:第一,无论走到哪里,无论在什么地方,都会遇到外国人,外国人无处不在;第二,无论身在何处、何地,内心深处始终会觉得自己是一个异乡人。这样的主题与中国馆的主题“美美与共”之间形成了一种独特的对话关系,突出了彼此以尊重为出发点的交融、创造与沟通的理想化文化愿景。当然在今天中国文化立场的角度来讲,也意味着坚守某种文明的立场,同时拥抱世界的文化,这样的工作只有通过对话和参与才能实现。

在中国的传统绘画中,人物是用于呈现在哲学和文化的目光关照下人类已有的理想状态。人物、山川、自然的关系对应天人合一的宇宙观,神情姿态也反映了中国人对内在精神的强调。

在大量石刻壁画中,借助佛教故事所描绘的芸芸众生的生动表现,可以看到中华文化和异域文化之间的交流互动。中国古代绘画、石刻壁画中的人物有着令人难忘的丰富性和生动性,这些人物不仅反映了中国的文化、历史、宗教,也反映了普通人的日常生活,这些正是我的这些作品的灵感来源。

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

焦兴涛《魂·韵》展览现场

年份:2022

技术:金属

尺寸:多尺寸

图片版权:©第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

拍摄:意释文化

我喜欢金属材料的工业风,它让我感受到这一百年来前现代工业化带给农耕中国的巨大冲击和挑战。我用金属加工厂里遗留、废弃的铜条焊接成形,在某种情况下它似乎是一些文明和历史的碎片,在高温和火焰下重新熔炼成形。放置在同一个形式的考登钢制作的立柱上就如同工业生产线上的产品,观众可以转动齿轮,带动顶部的雕塑缓缓转动,观看作品的各个层面的细节。把它以矩阵的方式呈现在展览大厅的中间,形成了某种仪式感和纪念碑感。作为二十年前的系列作品在今天的再创作,在我看来它不是一个简单的延续和重复。这二十年当中,处于世纪之交的中国,正被世界贸易格局深刻改变,文化和艺术的碰撞和转折也是全球化之后的必然;尤其是今天,我们又站在了一个转折点上,传统与现代,新与旧,世界与中国等等话题似乎重新回到了二十年前,但是又与过去有着巨大的差别。

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

焦兴涛《魂·韵》展览现场

年份:2022

技术:金属

尺寸:多尺寸

图片版权:©第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

拍摄:意释文化

我倾向于把这次威尼斯双年展中国国家馆看成一个剧场,绘画大系的内容陈列是这个空间里的主角,它既是这个空间的核心表演者,同时也作为主人邀请了艺术家参与,形成了一个雅集。艺术家们的作品既是观看者又是唱和者,通过作品之间的对话来各自诠释着中国文化传统与世界文化的关系。

邱振中

Q:本次参展作品的创作理念是什么?

邱振中: 我是一个从书法出发的艺术创作者。无论是书法、绘画还是雕塑,我最为看重的是以下两点:一是线条本身的质感和表现力;二是关于空间生成的特殊方式。

传统的书法如何与当代艺术联系在一起?我认为其中有一条隐秘的道路,简单地说就是书写性与空间之间特殊的组织方式。关于这一点,中国书法提供了非常多且精彩的例证,但是很少被运用在当代艺术中。因此我将这些原理运用到雕塑创作中,对我来说是一种必然的结果。在这个过程中,草书——特别是狂草——给我提供了非常多的灵感。

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

邱振中《状态》系列作品展览现场

年份:2024

技术:钢筋龙骨、玻璃钢着色

尺寸:多尺寸

图片版权:©邱振中工作室

拍摄:邱昕

施慧

Q:本次参展作品的创作理念是什么?

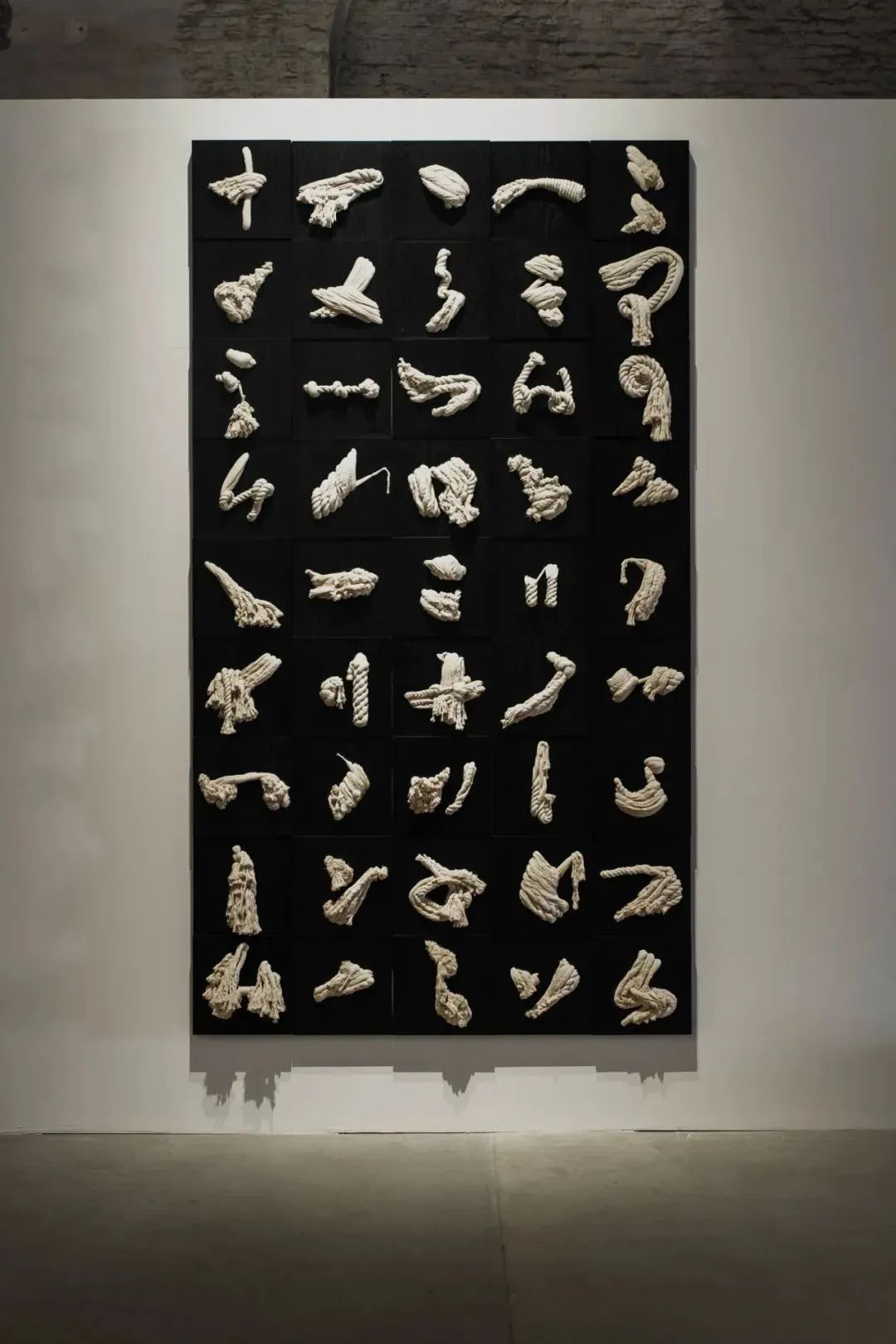

施慧: 本届威双中国国家馆我的参展作品是《书非书》系列。近二十多年以来,我从中国文化基因出发,相继创作了《假山》系列、《本草纲目》系列,以及近几年与书法相关的系列作品。这些与中国传统有关的元素,成为我创作中关注的对象。

《书非书》系列由三件作品组成,采用了编织和纸浆这两种方法和媒介。可以说这两种媒介贯穿了我过去三十多年的创作生涯,我希望用它们来传达我的艺术理念。比如《书非书》系列中的《永字八法》,使用了跟结绳有关的编织。人类发明文字之前是用结绳来记事的,作品中我使用结绳这个概念来表达中国书法的意韵。我认为结绳和文字的书写其实有很多共通点,比如说书法当中的抑扬顿挫,在结绳这里就变成一种绞接与捻转。同时书法当中点如坠石、横若长河的气势和胸怀,让我们看到的不只是⽂字,还领略到更为深刻的文化内涵。我的《书⾮书》系列也是希望能传达属于中国自己的⽂化。

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

施慧《书非书》系列作品展览现场

年份:2021-2024

技术:宣纸、纸浆、棉线、木板

尺寸:多尺寸

图片版权:©第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

拍摄:意释文化

Q:谈谈作品与中国国家馆主题“美美与共——集”以及威双主题“处处都是外人”之间的关系?

施慧: 在我看来,本次威双的主题“处都是外人”,将全球化的概念更加凸显出来。而中国馆的主题则强调多元文化之间的互相理解和尊重。我的参展作品从中国文化语境出发,并与中国传统文化做了诸多对话,比如《读碑》与中国绘画大系产生了直接的对话,这件作品的灵感来自北宋李成的《读碑窠石图》,它是一件枯树纵横、石碑兀立的墨色画。“读碑”在早期中国绘画当中表达的是一种对沧桑往事的追怀,同样也是士大夫比较喜爱的主题。我的作品也希望表达对往事的感怀。我使用中国的宣纸作为媒介,通过素白朴实的编织造型来呈现一种古朴、清纯、优雅的气息。

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

施慧《书非书》系列作品展览现场

年份:2021-2024

技术:宣纸、纸浆、棉线、木板

尺寸:多尺寸

图片版权:©第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

拍摄:意释文化

王绍强

Q:本次参展作品的创作理念是什么?

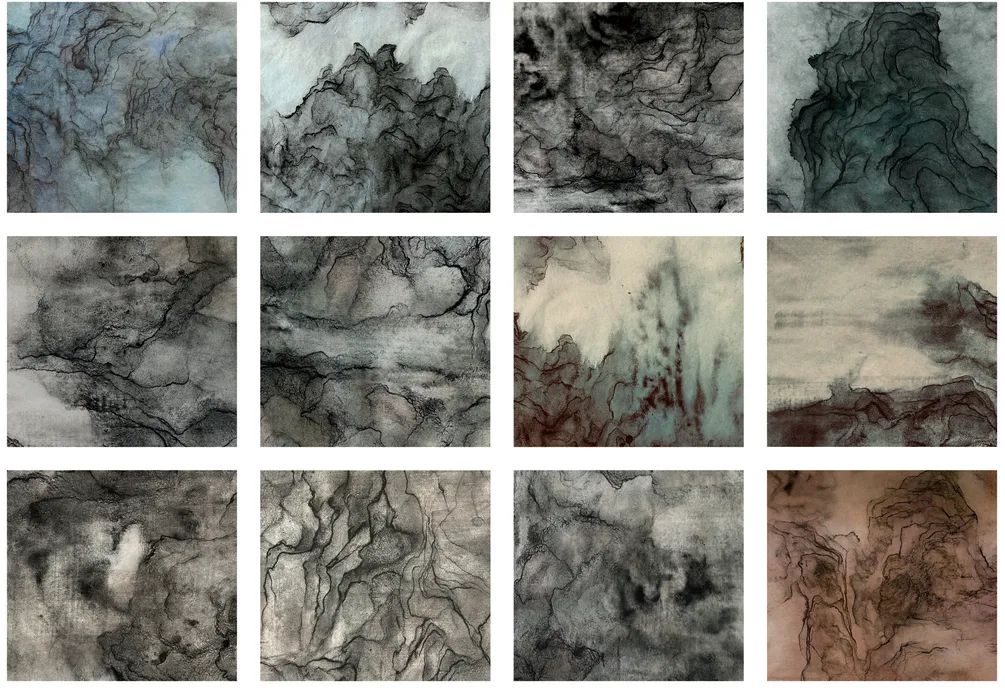

王绍强: 作品《淬厉新之》灵感从近代梁启超融合中西而成:“新之义有二:一曰淬厉其所本有而新之;二曰采补其所本无而新之。二者缺一,时乃无功。”中国宋朝延续300多年,其绘画在隋唐五代的基础上继续得到发展。宋代绘画丰富多彩的面貌,包括董源、巨然、关仝、李成、范宽、夏圭、郭熙、刘松年、马远等大家为我们研习古画留下了诸多参鉴。深受历史上经典古画的文化滋养,作品《淬厉新之》从宋代绘画中汲取创作灵感,与古人对话,展现山水格调与当代转换。有别于西方绘画的观看方式,作品从东方美学、哲学、画论充分地围绕自然本体,深入探索人与天地万物的原生关系,与展览主题形成呼应与对话的关联性。

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

王绍强《淬厉新之》展览现场

年份:2024

技术:纸本水墨

尺寸:400 mm*400mm×105

图片版权:©第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

拍摄:意释文化

Q:谈谈作品与中国国家馆主题《美美与共——集》之间的关系?

王绍强: 《美美与共——集》这一主题探讨重新回归人类的“共通性”话语,即在和而不同中创造新形式的“联合”和“共生”。我这次的参展作品《淬厉新之》是在创作逻辑中,逐渐探索出来的一种有效的创作体系和审美体系,即在中国的山水观、笔墨,审美中建构的新创作思路。在现代艺术语境中,从艺术学、地理学、史学,美学的基础理论中融入创作实践,寻找线索与灵感,探索古今中外文明互鉴与文化元素的当代融合与碰撞,创造出新的“联合”与“共生”。

王绍强《淬厉新之》(局部)

Q:本届威双主题《处处都是外人》,你的参展作品与这个大主题形成了怎样的对话?

王绍强: 主题展“处处都是外人”分为“当代核心”(Nucleo Contemporaneo)和“历史核心”(Nucleo Storico)两部分。在当代艺术领域中,身份是种特殊的存在,作为中国艺术家,思考中国的山水观与中国绘画的当代转换,以及水墨的当下身份和当代性问题。通过与古人对话,以此创作出新的当代作品;研究并探索传统绘画的当代性转换,以进一步研究中华优秀传统文化的传承与创新的时代价值。历经千朝万代的山水之境慢慢沉淀成为我们一种特有的寄情山水的展示和表达方式,作品《淬厉新之》对精心选取的宋代绘画进行画学研究和形式分析,我希望在此基础上充分结合当代水墨的材料和表达方式,表现出渊远流长的史学内涵、当代语境以及审美特征。

汪正虹

Q:本次参展作品的创作理念是什么?

汪正虹 : 这次参展作品是从中国五代时期黄荃的绘画作品《写生珍禽图》获得的一些灵感。这件绘画描绘了二十四种动物,其中有十只鸟、两只乌龟,还有其他的各种小昆虫等。这件作品的创作背景非常有意思,是黄荃请人在西部高原上搜罗一些稀有的鸟,并把它们捕到家中豢养着,然后开始非常有序的写生,实际上是为他儿子做的一张临摹范本。

鸟类经常被养在家中同人类一起生活,从上世纪80年代开始,不少人非常喜欢养鸟。我邻居的那些老爷爷们每天清早锻炼身体时,会把鸟带在身边,出门遛遛,鸟儿就像家人一般提供着陪伴与关怀。但现在这种情况在慢慢消失,因此我希望通过这件作品搭建人类与自然之间的链接,也想把中国人曾经拥有的惬意生活方式搬到威尼斯双年展现场。当然在中国传统文化中,一家养几只鸟就足够了,但我这次养了整整一万只鸟,这些鸟是我在过去六个月间慢慢养大,然后邀请全世界不同国家的艺术家、策展人们把鸟带回家,共同完成这一场大的生命旅行。很多观众在现场问我这些鸟代表了什么?我告诉他们,鸟就是我自己的化身。

汪正虹《百鸟图迹》

年份:2023

技术:金属、玉石、木头

尺寸:多尺寸

行为表演:许莺、黄依瑶、卢家康、蒋雨桐、何雨轩、林书米、曲同春

图片版权:©艺术家本人

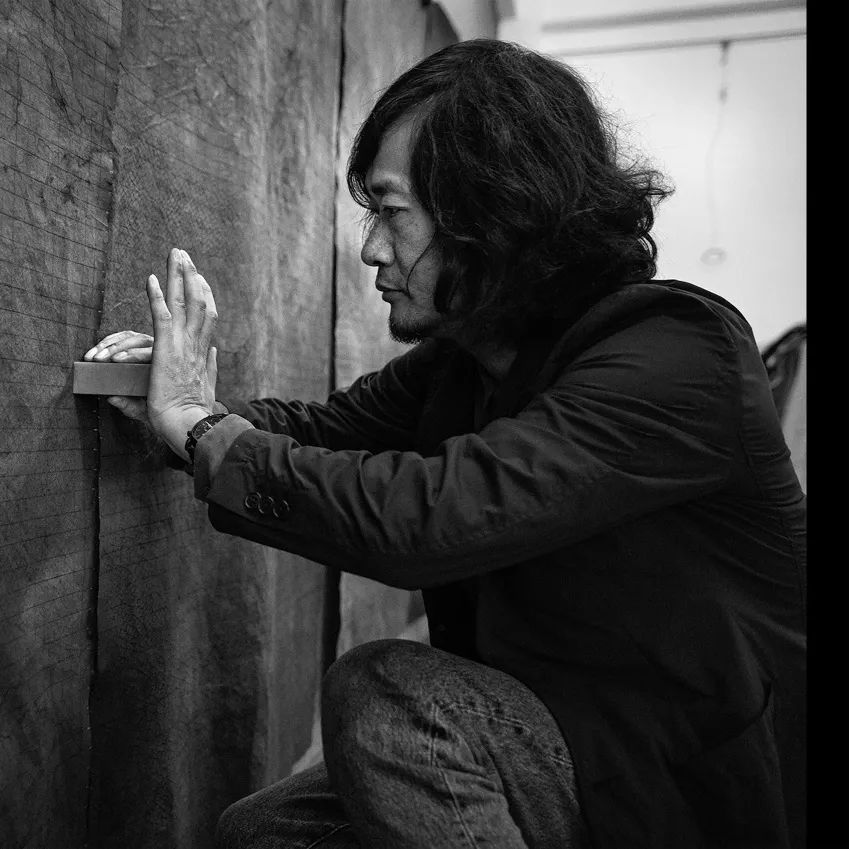

朱金石

Q:本次参展作品的创作理念是什么?

朱金石: “宣纸塔”的想法可以追溯到1988年,当时我计划把众多的一立方体宣纸运到西方各地,虽然最终只完成了一次,但随之演绎而来的宣纸装置替代了一立方体宣纸原型,在三十多年的时间里在世界各地展示,而宣纸塔是最新的一件宣纸装置,而且也是第一次在意大利。

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

朱金石《宣纸塔》展览现场

年份:2024

技术:防火宣纸、钢管、棉线、竹竿、LED灯带

尺寸:8500–8700 mm*3500mm

图片版权:©第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

拍摄:意释文化

Q:宣纸是一种媒介也是一种文化符号,你是如何看待和应用宣纸这一媒介材料的?

朱金石: 当上世纪九十年代宣纸装置出现在北京时,中国艺术家对装置艺术还有些陌生,甚至展示的空间也带有私人或半公共空间性质,但在西方则明显的成为中国当代艺术崛起符号之一,借用西方观念,使用东方材料,用黄永砅的话说,就是“指东打西”。

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

朱金石《宣纸塔》展览现场

年份:2024

技术:防火宣纸、钢管、棉线、竹竿、LED灯带

尺寸:8500–8700 mm*3500mm

图片版权:©第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

拍摄:意释文化

Q:你的作品在国内外不同语境中,是否也带来不一样的理解和解读?

朱金石: 艺术作品在不同社会、空间语境中会产生不同的对应含义,威尼斯双年展中国馆自出现之后一直产生争议,艺术作品具有改变观念方向的功能,这次是一次尝试,不论成败,而记初心。