时至年中,北京的艺术活动也即将伴随着春拍的落幕而进入休养生息的暑假。上半年,很多机构在结束了香港巴塞尔展会之后转战北京,今年的北京,也因三场大型活动——北京当代·艺术博览会、JINGART 艺览北京、画廊周北京2024的同期举办,而迎来了近年来最热闹的当代艺术季。

艺术事件扎堆,氛围感十足的京圈艺术季,在多样化的的宣传中,能看到诸如打造北京的“城市艺术事件”的字眼。自新冠疫情全球大流行结束以来,当代艺术界持续地进行着生产、消费、发行、营销,让参与者与观众保持忙碌的同时,也闪耀着肥皂泡沫般的梦幻光泽。

在开启下半年的行程之前,在对抗热浪的同时,我们也试图用冷静的眼光去审视北京当代艺术圈这不太一样的上半年,所以我们邀请不同的受访者接受匿名采访,分享其对上半年北京当代艺术生态的真实观点。

碎片化并非一无是处。来自于扎根于北京艺术生态的在场者们的碎片化观点,也许可以勾勒出一个相对完整的本质轮廓(虽然有近一半的受访者给出了“我不知道”的答复)。同时,我们要承认,“身份”可能带给个体无比强大的立场性观点,而匿名让观点的真实性变得可能。

与此同时,我们也开通了后台留言,如果作为读者的你,对当下北京的当代艺术生态有自己的见地,也欢迎在评论区分享。

“物种多样”型艺术生态

观点一:

相较于中国其他城市,北京有着深厚的文化基因和土壤,这是客观存在的事实。同时,自改革开放以来,北京这座城市在一定程度上为艺术提供了多层次的生存成长空间,以不同目的为导向的艺术家们可以在这里找到符合自己想象的艺术氛围。因此,不完全是市场主导,更追求自由创作的艺术家们在这里得以顽强生存,而这一点对艺术创作尤为关键。可以说,北京的艺术生态提供的是远非“规范”“精致”“时尚”的生存空间,而是更为粗犷、野生而更具包容性的环境,或者说至少曾经如此。

如果我们对中国当代艺术的发展历程略加梳理,北京的艺术土壤无疑提供了重要的滋养。有人认为,在相当长的时段内,北京几乎就是中国当代艺术的“单核”引擎。北京特有的历史、政治、文化、社会场域为艺术的生发提供了无限可能。本身的文化积淀、专业的艺术研究者、众多美术院校让北京的艺术生态独一无二、得天独厚。北京的艺术展览无论从规模、作品质量、学术支持来说,傲视全国。

观点二:

北京的艺术创作生态比市场拥有更加丰富的多样性。在这里既有“阳春白雪”,也能看到“下里巴人”;你可以出入高档艺术场所以确认自己的身份,也可以随便找个小馆子喝上几杯劣质小酒,跟别的艺术家们谈谈艺术的理想。这里是一个理想与现实交汇的虚拟世界,生猛又不乏坚韧,规矩又不乏自由。这种模棱两可的感受也许是很多艺术家不愿意离开北京,去别的艺术中心城市发展的一个原因。

实际上,北京的艺术生态已经不像早年纯粹,艺术区也早已被商业和资本,或者是莫名其妙的规划所冲击地变了味道。不过,理想化的状态已成过去,哪里都一样。

加严格的艺术审查

观点一:

北京曾作为当代艺术的“单核引擎”,曾为“生猛野生”的当代艺术群体提供了蓬勃发展的机会,那些管控之外的真空与缝隙,也曾让当代艺术这一“编外”群体顽强存在。但是在2018年前后,城市逐渐加强的管控让那些曾极具张力的力量变得黯然失色。展览的审查制度成本逐年提高,文化执法,令人“闻风丧胆”。而大量的拆迁致使艺术家们工作室成本增加。

观点二:

一些朋友和媒体在对这里的当代艺术展览、博览会做评价的时候,总会有意无意地提到“保守”。保守在当下这个大环境中,可能是一种无可奈何的“自保”办法。

不过,“保守”并不意味着完全的妥协和不作为,“安全区”内做点有意思的作品和展览还是需要些才华和功力的。

《火星对弈》北京SKP-S

不能忽视的美院资源

大家容易忽略美术学院在其中起到的基建作用。正是每年源源不断的热爱艺术的年轻人,为这个生态添加着最重要的人力资源。

今年五月让我想到2010年前的9月的北京,睽违多年的艺术季又回来了,我看到了各地的艺术从业者的汇聚。我相信之后的北京时间是五月的艺术季。

然而同时,如果学院教育体系中的艺术生产一味学院化,那么则会受到来自社会的诟病,比如虽然央美毕业展今年吸引了前所未有的观众流量,但诸如“没有大写意”也在一定程度上代表了大众舆论对于美院艺术生产的集体质疑。另一方面,对于艺术史及大家的深入再研究虽有着其自身价值,但过于闭门教学,而对当下艺术创作与生态现状充耳不闻,并不回应当下鲜活的艺术现象,则会与北京当代艺术生态脱节。

当代艺术的逻辑在哪里?

“抱团取暖”在中国当代艺术发展中并非特例。似乎只要我们营造的艺术景观足够宏大,就能掩饰中国当代艺术发展在近年来从未如此无力、毫无系统性发展这一事实;也似乎能掩盖在全球经济下行、全球政治纷争升级的背景中,中国当代艺术的本土发展逻辑紊乱,国际影响力微乎其微的尴尬事实。

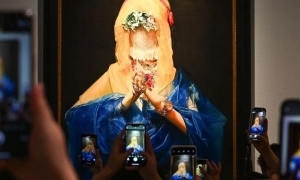

在今年的当代艺术季中,图像、术语、生活方式与价值观被集中大批量生产出来,展览价值、投机价值和崇拜价值,让一群参与其中的人获得了短暂的快感。

严肃感加点娱乐感也无法掩盖北京当代艺术生态面临的严峻事实:拍卖行举步维艰,当代艺术征集比往年更为困难;798艺术区人气的日益高涨,也无法掩盖画廊主面对同样日益高涨租金时,不断找寻可替代性收入的尴尬事实;相比中国香港、上海较为成熟的当代艺术博览会,北京的当代艺术博览会则年龄尚小,受众群体也明显不如前两个城市清晰;严肃独立而重视研究的当代艺术美术馆屈指可数,以“大师展”为名义的美术馆网红展则不占少数;对标有着持续影响力的上海双年展,北京首届双年展则引发前所未有的争议。

在后疫情时代,当代艺术的功能是什么?在一场不断升级的国际政治经济博弈中,中国当代艺术又提出了怎样的观点与立场?艺术季呈现了怎样的话题与态度?疫情以来的当代艺术,更像是一场自导自演、自娱自乐的表演现场。加速的艺术景观生产所创造出的冲击力和华丽感背后,是过劳的内容提供者与在截止日期和策展人的废话中谋生的时尚画廊员工。而当代艺术的独立性又有多少丧失在城市营销嵌入、品牌打造和社会主义构建的修辞中?

市场的转向

观点一:

当代艺术展览中艺术家们变得越来越陌生?更新迭代如此迅速,还未能认真了解的艺术家与作品以迅雷不及掩耳之速进入了美术馆与拍卖场。这背后结构性的原因在于经济环境带来的市场转向。

藏家变化导致趣味变化,进而带来的市场转向,从而影响到当代艺术面貌,这些年在画廊乃至美术馆的展览中十分明显。

80后90后藏家的艺术品选择与上一辈明显不同,不断有被新藏家选择的新面孔进入当代艺术展览,当代艺术的面貌发生了如此大的裂变,而变得极难被描述、被归纳、被理解。在北京当代艺术的各个据点,各个机构各显神通地宣传自己认为优秀艺术家,我们似乎永远只能看到局部,而难以把握最具代表性的核心。

观点二:

藏家,尤其是资深藏家在博览会上往往转一圈很快就不见了。他们对作品越来越挑剔,其中一个重要的原因在于整体作品对他们的吸引力,以及新鲜感没有那么大。

缺乏权威的专业媒体

北京缺乏权威的艺术专业媒体。“流量”展览,“流量”艺术家大行其道,没有权威的艺术媒体对于当下五花八门的艺术做客观冷静专业的解读呈现,只会让原本价值混乱、鱼龙混杂的当代艺术圈更面目全非。