肖珊珊

自幼艺术便是她生活的一部分。

珊珊自小受到浓厚艺术氛围的熏陶,使她有着敏锐的艺术触觉。在中央美术学院与法国第戎国立高等艺术学院的求学经历为她拓宽眼界,她开始从不同角度重新审视东西方文化与审视自身,深入思考各种艺术问题。充满探索精神的她大胆创新,作品尝试结合多种艺术形式表达,由此引发关于“艺术作品”本质的讨论。对于作品,珊珊始终忠于大胆奔放、特立独行的天性,以张力饱满的表现主义风格对话世界,她说,“画作需要诚实对待自己的内心。”

对于外公生平的贡献,珊珊说,“幼时只知道他画画很出色,直到长大后才清楚他对中国美术史的重要价值。他所做的一切是无法超越的。”尽管幼年的珊珊总陪伴在外公身边,但胡一川先生却没有教过她画画。在他看来,艺术是无需传授的,艺术创作在很大程度上只属于创作者本人,因此需要创作者亲自去观察、发掘与创造。如此开放式的教育,给予珊珊无限自由创作的空间,也让她思维更活跃,“小时候的我难以静下来循规蹈矩地去练习传统艺术的基本功夫。而现代的艺术表现形式更贴近我的性格特质——不喜欢随波逐流,总喜欢想别人所想不到的东西。”

2006年,肖珊珊从中央美术学院毕业。对西方艺术理论认识不满足的她,选择到法国第戎国立高等艺术学院继续深造。谈到国内与法国艺术教育的区别,珊珊坦言,“国内教育专注于‘如何去表现美’,却缺乏指导学生‘展现自身认为美’的过程。学生长期被动地按照‘标准’来评定美,到了自主创作,就会感觉迷失、彷徨,抄袭的风气也随之形成。”在法国,前期学习围绕技术基础为主,到了二三年级,会要求学生发掘自己的艺术问题,并通过作品、实验等方法主动寻求答案,“每个学生在学院必须树立‘你是谁,你是做什么的’形象与口碑,让全院师生都清楚你的创作计划和艺术观点,进而取得更多的了解和帮助。”

在珊珊就读的学院,学生可“共享”所有老师(同时也是艺术家)与工作室,当学生带着自己的课题去接触每位不同观点、不同学术领域的老师时,得到各个方面带有不同艺术主观性或理论性的理解和反应,学生需要不断考虑各方意见,甚至据理力争自己的创作权利。在这个过程中,学生的创作思维逐渐变得严谨而理性——每一次讨论都是对作品的重新审视,经过多次分析、总结,作品也渐渐趋向成熟。“学院每年实行淘汰制,所以‘明天又去战斗!’是我们每天都会说的一句话。这样的训练,潜移默化地培养出我们主动去尝试、要求的能力。”

法国的艺术课程涵盖绘画、雕塑、装置等,在短时间内,学生需要根据不同课题完成不同类型的作品,对于刚接受全新教育模式的留学生来说,这样的压力无疑是巨大的。回忆艰辛的留学时光,珊珊发出感慨,“相比之下,国内太‘容易’做艺术了。”伴随日益成熟的艺术态度和思考模式,她有规划地进行艺术探索,自身艺术问题和创作方式也逐渐形成并发展。

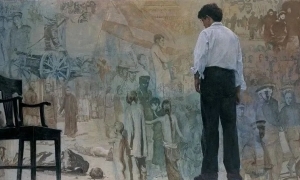

《东游记—家庭成员》 2011

“我的视觉语言是‘轮廓’。” 四年里,通过各种作品的实验与积累,珊珊找到自身的艺术乃至人生的课题。“我以旁观者的身份去观察世界,尤其是观察人的时候,我总是从大轮廓去把其看清,我相信,表面状态所散发出来的,就是内在的一切。”她将对世界的认知与创作路线紧密联系一起,以敏锐又深入的观察力,结合坚实的写实基础,运用绘画、雕塑、影像、摄影等多种实验性的表现手段来诠释对生活的所见所想。

尝试过多种艺术媒介创作的她,绘画始终是她最钟爱的艺术形式,“我享受创作过程的感觉与状态,而不是最后的成品。因为想到‘画’的动作,已足够兴奋。”创作对于珊珊来说,是一件极其冷静的事情,“我倾向于力量性、爆发性而具概括性的事物,看似随性、简单的涂画,事实上,是长时间多重深刻思考的结果。”

在精巧勾画出人物结构关键的一笔一触中,充分表现珊珊对形体、结构、运动、明暗、虚实和色彩等全面知识的锤炼,似是而非的独有艺术语言给人带来无限的想象可能。回想一路走来,她认为,所触及到的都是“基础”的一部分,概括来说,分为技术运用与逻辑思维两个方面。如今,她开始重新探讨绘画的根源——笔划的运用,用她的话来说,如同“用颜料来传达国画精髓”一般。把作品的创作过程和结果并存的表现方式,是她对“绘画”一种新的尝试,她把这种创作方式称为“工作室理论”,引发艺术界对于 “作品”属性问题的讨论,同时,为当代艺术带来一道鲜活的能量。

《露宿者—街头盲人》 2008

【记者对话艺术家】

记者:最喜欢哪位艺术家的作品?

肖珊珊:对创作带来深刻影响的有很多位,例如梵高、戈雅、德拉克洛瓦、毕加索、培根、基佛等,多数是生命力比较强,带来革命性影响的艺术家。

记者:上一年第一次个人展览期间有没有遇到印象深刻的事情?

肖珊珊:我每天在展馆等候观众进场参观,当观众感到迷惑时,主动上前介绍。我认为,艺术家需要走出自己的圈子,尝试让不同职业、不同文化的人都能够理解自己的作品。我很看重艺术家的自主性——首先明白自己在做些什么,清楚自己为别人做了些什么。

记者:上一年第一次个人展览期间有没有遇到印象深刻的事情?

肖珊珊:我每天在展馆等候观众进场参观,当观众感到迷惑时,主动上前介绍。我认为,艺术家需要走出自己的圈子,尝试让不同职业、不同文化的人都能够理解自己的作品。我很看重艺术家的自主性——首先明白自己在做些什么,清楚自己为别人做了些什么。

记者:最喜欢/讨厌哪种类型的人?

肖珊珊:有才华的人特别能吸引我;比较看不惯做事只求效果,虚有其表的人。

《露宿者—超市手推车》 2009

记者:近期最想去的地方?

肖珊珊:南美洲。

记者:最近在看什么电影/音乐/书籍?有什么好推荐?

肖珊珊:电影比较少看,个人不太喜欢有故事情节的片;书籍以理论性为主,最近因为准备“公共艺术课程”,在看“社会人类学”;音乐除了摇滚,都喜欢,偏爱古典和电子。

记者:有没有个人小癖好(工作or生活上的特别习惯)?

肖珊珊:现在还有咬手指的习惯。

记者:喜欢做什么运动?

肖珊珊:走路,也喜欢打任何球类运动。

记者:最珍爱的私家珍藏品是什么?

肖珊珊:7岁时,爸爸送我的熊公仔直到现在还陪在我身边。

记者:童年最印象深刻的是什么事情?

肖珊珊:小孩子的调皮事基本都做过。曾试过“离家出走”一晚上(事实上只有1个小时左右)。

记者:在心情最郁闷的时候会干些什么?

肖珊珊:很不开心的话会用哭来发泄。

记者:想到回哪个年代生活?为什么?

肖珊珊:战争的年代,换句话来说,是能充分体验自身价值的年代。我是一个现实主义者,只相信眼前所看到的事物,却从事着“不太现实”的艺术工作。有时候,会被很多在“付出劳动力”的人所感动,哪怕在做最简单的工作,都是自我价值的展现。这也是与我当艺术家价值观上相矛盾的地方。

记者:有没有鲜为人知的特异功能?

肖珊珊:不知道算不算特异功能,我的观察能力算比较强,能轻易从神态、动作等就看懂一个人。虽然带有主观性,但在大多情况下都看得比较准。